施肥方式对闽彩薯4号脱毒苗农艺性状及微型薯繁育的影响

许泳清,许国春,李华伟,纪荣昌,罗文彬,汤 浩

(福建省农业科学院作物研究所/农业农村部南方薯类观测实验站/福建省特色旱作物品种选育工程技术研究中心, 福建 福州 350013)

马铃薯为无性繁殖作物,生产过程极易感染病毒而引起种性退化,严重影响其产量和品质。解决马铃薯种性退化问题的最有效途径是采取茎尖脱毒培育脱毒苗来繁育微型薯,目前,国内外科研院所和生产企业都是利用繁育马铃薯脱毒种薯作为生产种薯用[1]。马铃薯微型薯繁育是脱毒马铃薯种薯繁育的基础,研究品种的繁育技术,提高其微型薯繁育系数,降低生产成本,对提高脱毒种薯应用率,促进马铃薯产业健康发展有着极其重要的作用。

利用基质移栽马铃薯脱毒苗是繁育马铃薯微型种薯的一种重要的生产方式,基质栽培是利用基质(蛭石、珍珠岩等)固定根系,通过基质吸收营养液,从而促使植株结薯的一种常用方法[2]。营养液的成分及其施用方式是影响马铃薯脱毒苗生长的重要因素,也是决定马铃薯微型薯产量和经济效益的关键因素。因此研究者在对普通马铃薯基质栽培过程中的扦插密度[3-5]、基质配比和肥料等方面做了大量的研究[3-12],但是目前关于彩色马铃薯基质栽培过程中微型薯繁育的科学施肥问题在马铃薯南方冬作区福建产区还未见相关报道。

闽彩薯4号系福建省农业科学院作物研究所以由‘Adirondack Blue×Shetland Blue’组合选育而成,该品种红皮黄肉,株型直立,叶片绿色,茎褐色,薯型椭圆形,芽眼浅,薯皮红色。本研究以马铃薯新品种闽彩薯4号的脱毒苗为试验材料,研究不同施肥处理方式对其农艺性状和微型薯繁育的影响,明确闽彩薯4号微型薯繁育的最优施肥方式,为加快福建省彩色马铃薯微型薯繁育提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验品种为马铃薯新品种闽彩薯4号,材料为闽彩薯4号脱毒苗,试验肥料由硫酸钾复合肥(N∶P2O5∶K2O=15∶15∶15,康特生态科技有限公司生产)和海藻有机肥(≥45%有机质,N+P2O5+K2O≥5%,福建安沛金旭鑫生物科技有限公司生产)。试验基质用蛭石(规格1~3 mm),产地河北石家庄。试验地位于国家南方薯类科学观测试验站周宁基地温室大棚内。

1.2 试验设计

试验设5个处理,分别为T1:复合肥作基肥在马铃薯定值前一次性施入,营养液作为叶面肥分3次喷施,分别在定植后15(1/2MS)、30时(MS)和45 d(2MS)喷施1次,施用量0.5 L·m-2。T2:有机肥作基肥在定植前一次性施入,营养液作为叶面肥分3次喷施,分别在定植后15(1/2MS)、30(MS)和45 d(2MS)喷施1次。T3(CK):无基肥,营养液作为叶面肥分3次喷施,分别在定植后15(1/2MS)、30(MS)和45 d(2MS)喷施1次。T4:复合肥单独作基肥在定植前一次性施入,无追肥。T5:有机肥单独作基肥在定植前一次性施入,无追肥。地下害虫用辛硫磷(6.25 g·m-2)拌入蛭石混匀。每个处理3次重复,随机区组设计,共15个小区,每个小区面积2.6 m2,每个小区定植280株,施用有机肥1.27 kg·m-2、复合肥0.15 kg·m-2,营养液配方见表1。灌溉、病虫害防治等其他管理措施按照常规栽培要求实施。供试马铃薯于2021年3月19日定植,2021年6月9日收获,生育期共82 d。

表1 营养液配方

1.3 测定项目与方法

1.3.1农艺性状 移栽20 d开始,每14 d取样一次,每小区选取5株测量根长、株高、茎粗、叶片数和匍匐茎数。测量标准:根长用软尺测量由植株基部到根尖的长度;株高用软尺测量由植株基部到顶端生长点的高度;茎粗用游标卡尺测量茎部最粗处;定植后20 d开始测量叶面积、植株倒4叶的叶面积(YMJ-C型台式叶面积仪)及叶绿素SPAD值。

1.3.2产量性状 收获时记载单位面积收获粒数和结薯个数。微型薯按块茎大小分为4级:≥5 g为大薯,3~5 g(含3 g)为中大薯,1~3 g(含1 g)的为中小薯,<1 g为小薯。每小区选取5株进行产量调查,统计单株结薯数、单株薯重和匍匐茎数。≥1 g的薯块为合格薯,≥3 g的薯块为大中薯。单位面积结薯数=单株结薯数×移栽密度;单位面积结薯产量=单株结薯产量×移栽密度。

1.4 数据分析

试验数据使用Excel 2007作图,以SPSS 26.0软件进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 施肥方式对闽彩薯4号农艺性状的影响

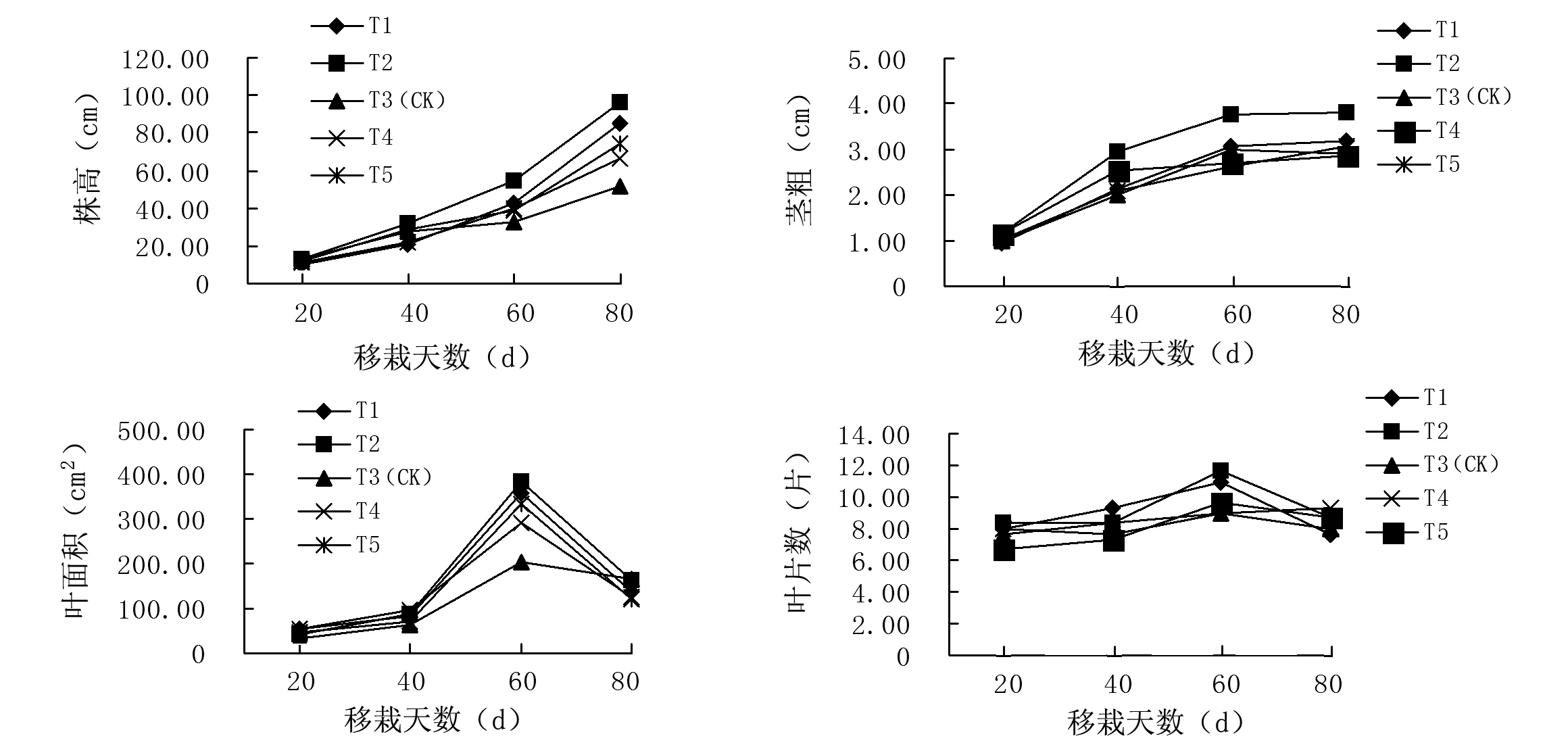

从马铃薯农艺性状的动态生长调查结果(图1)可见,随着马铃薯植株的生长,各处理的株高从移栽后20 d第1次取样至80 d呈逐渐增加的趋势,其中以T2处理最高,80 d时株高达96.0 cm,较T1处理增长12.9%。T3处理的株高在整个生育期基本处于较低水平。整个生育期内T2处理的茎粗高于其他处理,60 d内达到峰值,之后趋于平缓增长,80 d的茎粗值最大达3.83 mm,比处理T4茎粗高33.4%。生育后期各处理植株的茎粗逐渐趋于稳定。

各处理的叶面积在生育前期(40 d之前)处于缓慢增长阶段,40~60 d各处理的叶面积快速升高,60 d之后,叶面积则随植株下层叶片的黄化掉落而变小。40 d前,各处理间植株叶面积差异不显著,到60 d时达到最大值,同时各处理的叶面积也达到最大值,其中T2处理的叶面积最大(384.47 cm2),较T1和T5处理提高7.0%和15.4%。从图1可知,不同施肥方式对马铃薯植株叶片数量的影响与叶面积基本一致。随着植株的生长,60 d各处理植株叶片数量持续增加并达到最大值,60 d之后叶片数量逐渐减少。说明马铃薯在生长后期由于叶片老化枯萎引起叶片掉落,其叶面积和叶片数量均呈减少趋势。

图1 施肥方式对马铃薯株高、茎粗、叶面积和叶片数的影响Fig.1 Effects of fertilization methods on the plant height, stem diameter, leaf area and leaf number of potato

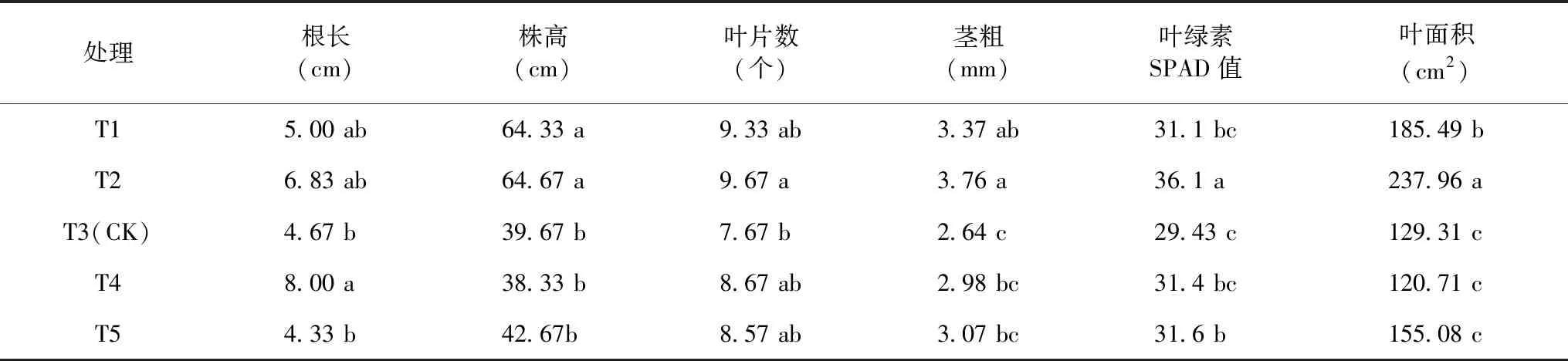

从表2可知,5个处理中T4处理的根长最大,为8.00 cm,与T3和T5处理均达显著差异;其次是T1和T2处理,根长值分别为5.00 cm和6.83 cm;T5处理的根长最小,为4.33 cm。T2处理株高最高,为64.67 cm,与T1处理差异不显著;T1和T2处理较T3、T4和T5处理株高差异达显著水平。叶片数以T1处理最多(9.33个·株-1),其次是T2处理(9.67个·株-1),T3处理最少(7.67个·株-1)。茎粗T2处理与T1处理差异不显著,与其他3个处理差异达显著水平。叶绿素含量最高的是T2处理,为36.1,与其他处理差异达显著水平;其次是T5、T4、T1和T3处理,分别为31.6、31.4、31.1和29.43。叶面积最大的是T2处理,为237.96 cm2,其次是T1、T5、T3和T4处理。

表2 不同施肥方式对马铃薯微型薯农艺性状(移栽60 d)的影响

2.2 施肥方式对闽彩薯4号微型薯产量的影响

从表3可知,5个施肥处理中,T2处理的平均单株结薯数、平均单株薯重和大中薯率最高,分别是1.84粒·株-1、12.42 g·株-1和39%。平均单株结薯数与T3、T4和T5处理差异达显著水平,平均单株薯重与其他处理差异达显著水平,大中薯率与T1和T4处理差异不显著,与其他处理差异达显著水平。T1处理的合格薯率和单位面积结薯数最高,分别是83%和286.53粒·m-2。在马铃薯微型薯的繁育过程中,单株结薯数、大中薯率、合格薯率和单位面积结薯数是衡量其产量和经济效益的重要指标。通过以上综合比较分析,各处理经济效益表现为T2 >T1>T5>T4>T3。

表3 不同施肥方式对微型薯结薯数和产量的影响

3 讨论与结论

目前国内外马铃薯微型薯繁育一般采用蛭石、珍珠岩等透气性好、质地轻的无机基质作为栽培基质,但是这些基质通常不含作物所需的任何营养元素,没有生物活性,植株生长完全需要依靠后期添加的营养物质。因此,对于需肥量较大的作物,后期的营养物质及施用方式直接关系到作物的产量和经济效益。马铃薯为块茎类作物,对肥料的需求量较大,因此合理的施肥方式不仅能实现微型薯的高效繁育,而且还能降低生产成本、提高肥料利用率,改善生态环境。本试验探讨不同施肥方式对闽彩薯4号脱毒苗农艺性状及微型薯产量的影响,研究结果表明不同施肥模式对马铃薯脱毒苗株高、茎粗、叶面积、微型薯结薯数和结薯薯重存在显著影响。

本研究结果发现T2处理的株高、茎粗、叶绿素含量和叶面积值均高于其他4个处理,说明T2处理最有利于马铃薯植株生长。在整个生育期对马铃薯农艺性状的动态生长调查中发现,不同施肥方式对马铃薯植株叶片数量与叶面积的影响基本一致。随着植株的生长,移栽60 d各处理植株叶片数量和叶面积持续增加并达到最大值,移栽60 d之后叶片数量和叶面积逐渐减少。说明马铃薯在生长后期由于叶片老化枯萎引起叶片掉落,其叶片数量减少,这与李秋琛等研究结果一致[13]。5个施肥处理中,T2处理平均结薯数、平均单株薯重和大中薯率最高,分别是1.84粒·株-1、12.42 g·株-1和39%。其中平均单株薯重显著高于其他处理,通过综合比较分析,闽彩薯4号微型薯繁育的经济效益表现为T2>T1>T5>T4>T3。

本研究结果表明闽彩薯4号微型薯繁育最优的施肥模式为:有机肥(基肥1.27 kg·m-2)+追肥(MS营养液),追肥分别于移栽15 d时喷施1/2MS营养液1次,30 d时喷施MS营养液1次,45 d时喷施2MS营养液1次。闽彩薯4号采用该施肥处理产量最高,其单株薯重为12.42 g,单位面积结薯数达285.13粒·m-2。本试验在春季进行,到马铃薯生育后期温度逐渐升高,影响单株结薯数,5个处理中单株结薯数最高的仅为1.84粒。因此,今后还需要进一步研究不同移栽季节下施肥处理方式对繁育马铃薯微型薯产量的影响,为南方冬作区马铃薯微型薯繁育提供技术支撑。