面向功能驱动的采光照明装置创新设计

成佳庆,赵 武,郭 鑫,李明宏

(1.四川大学机械工程学院,四川 成都 610065;2.汉舟四川环保科技有限公司,四川 德阳 618300)

1 引言

太阳能是最有前景的可再生能源之一,对能源的可持续发展具有重要意义。但世界仍很依赖化石燃料。在发达国家商业及住宅照明消耗高达40%的电能,在中国照明占城市总能耗的16%[1]。高效利用太阳光来减少照明用电已引起人们的广泛关注。目前已经有使用不同的技术来捕获太阳光,而市面上较成熟的采光装置是光导管照明装置(Tubular Daylight Device,TDD),是一种相比传统照明能有效利用自然光的照明方式,用光导管把阳光引到室内照明,过程中没有光电能量转换。国外开发采光照明较早,国内起步较晚,都对TDD做了一系列研究[3-9],包括工作原理、结构[2-4]和各种环境下的光学性能[5-8]等。但该装置仍有光能损耗高、占有空间大及传输距离受限等问题未被较好解决,不利于普及,所以研究采光照明装置的经济效益和社会效益是相当显著的。发明问题解决理论(TRIZ)是苏联著名发明家ALT⁃SHULLER领导的研究机构分析了全世界近250万件高水平专利的基础上,综合多学科领域的原理后提出的一套理论方法体系[9]。国内外对TRIZ 的理论及其应用进行了广泛而深入的研究[10-14]。运用TRIZ可以加快创造发明的进程,且得到高质量的创新产品。

在创新方法的引导下,该文提出面向节能装置改进的创新设计流程。研究重点在于设计流程指导下TDD的创新设计,基于模块化将采光、聚光及传光关键部件结构进行再设计,形成切实可行的整体方案,利用现场实验验证方法及装置的有效性。

2 面向节能装置改进的创新设计流程

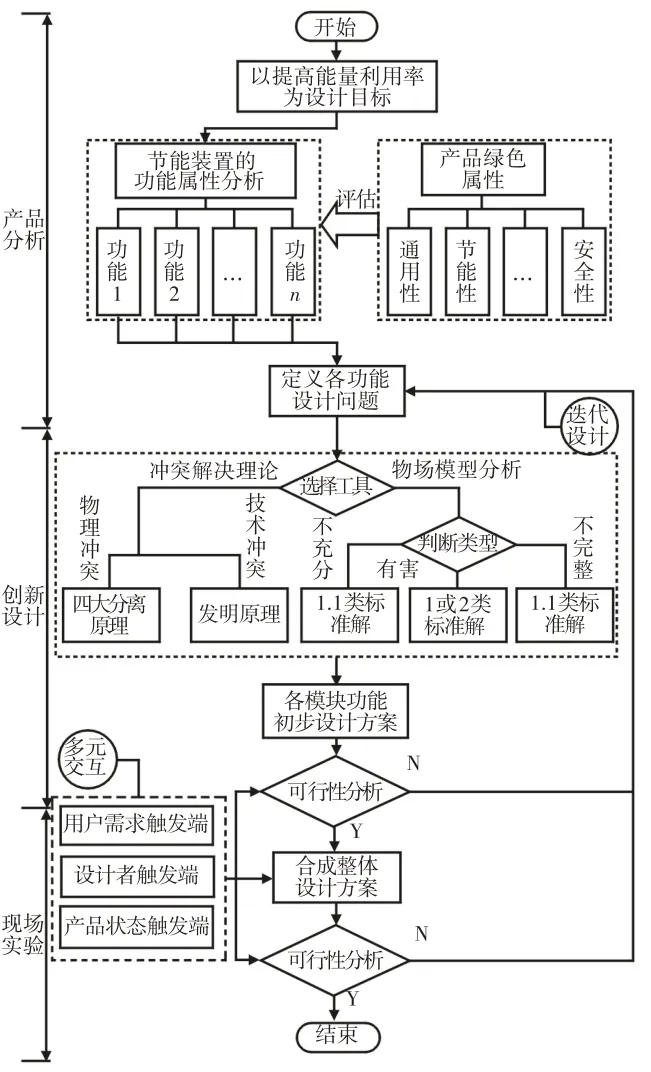

为更好改进节能装置,仅参考已有设计经验是不够的,需要设计方法及流程的指导。以课题组的理论研究为基础[12,15],面向功能和绿色属性驱动,提出用户、设计者及产品状态多元交互分析评估推进各模块设计方案及整体设计方案的迭代回溯,直至方案创新的设计过程。该流程注重产品创新的整体概念设计,以节能装置为研究对象,以提高能量效率为设计目标,以产品功能为设计变量,进行功能分析并模块化,结合绿色属性评估,定义各模块的设计问题。运用TRIZ理论工具优化产品结构,通过模块方案的迭代回溯实现整体设计的创新,解决设计问题,完成从功能到问题到结构的映射,更好设计节能装置,创新设计流程,如图1所示。

图1 节能装置改进的创新设计流程图Fig.1 Design Process of Energy-Saving Device Optimization and Innovation

该模型可分为3个主要阶段,即产品分析,创新设计和现场实验。

(1)分析各功能设计问题并定义设计要求。基于提高能量利用率,对节能装置进行功能分析和绿色评估。

(2)根据问题类型,利用冲突解决理论和物-场模型对各功能模块求解结构设计方案,通过多元交互分析评估初步设计方案,如不满足要求,对设计方案进行反复迭代直至方案改进创新;反之,则各功能模块合成整体设计方案。

(3)通过多元交互进行方案评估确定其整体是否符合设计要求,尤其是对改进前后装置进行现场实验验证,若满足要求,则设计过程结束。反之,同上对方案进行再改进设计。

3 现有产品分析

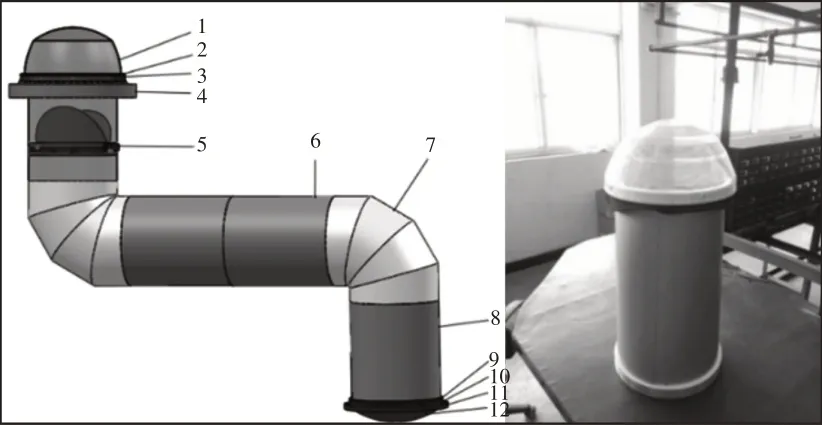

TDD有采集、汇聚、传导以及发散太阳光4大功能,主要由采光罩、导光管和漫射器三部分组成。采光罩采集自然光并经光折射原理将其引入光导管,光导管内壁涂有非金属薄膜反射材料,光线经多次反射传入漫射器,利用光散射特性调节光线分布。TDD 结构简图,如图2 所示。它主要由采光罩、防雨罩、光导管、调光装置、漫射器等组成,利用光的物理特性进行结构设计,实现照明。

图2 TDD结构简图Fig.2 Structure Diagram of TDD

对于机械产品,节能设计注重产品全生命周期能耗动态特性。而该文是面向节能装置改进的概念设计阶段,节能意味着提高能源利用率,能源利用率与功能及结构密切相关,通过改进结构实现节能。功能设计是基于用户需求和现有功能,从目标功能出发进行概念上的结构设计,对产品功能进行改进、更新和重组。面对恶劣的环境问题和可持续发展要求,为发展绿色思想,世界企业可持续发展委员会提出7 个环境要素,涉及到产品绿色属性。设计阶段,重视能耗问题,通过合理的结构、技术提高产品能源利用率。

对光导管照明装置进行功能属性分析,用绿色属性评估其结果。(1)当光导管的内径一定时,传输距离受到限制,光损耗与管内反射次数呈指数增加,传输效率低,与产品绿色属性的能源利用性互斥;在建筑物内部空间限制大,整体安装工艺复杂,维护要求高,灵活性不足,与绿色属性的可拆卸性、可维护性及通用性互斥。(2)采集和汇聚是通过采光罩折射太阳光完成的,太阳光与普通灯光在不同状况下差别大,同时受太阳光角度限制,有效采光面积和时间小,大部分太阳光无法进入传光装置中,采集后也缺乏强化。因此光能损耗大,采光、聚光效率低,与绿色属性的能源利用性互斥。

4 改进创新设计过程

基于功能模块化采光照明装置整体设计方案按照各个功能分别单独改进设计。在创新流程的引导下,根据采光、聚光及传光中不同问题采用相应的TRIZ理论工具完成结构改进,合成整体设计方案。

4.1 传光装置的改进设计过程

针对问题(1)提出的改进需求:当传导光能时,希望传光装置占地空间小,受建筑的限制小,安装简便灵活。但占地空间减少会导致光线耦合面积变小,较多入射角偏大的光线进不了传光装置,导致光能损耗变大,效率降低。

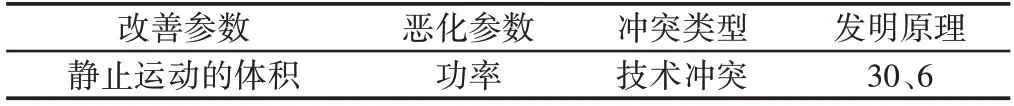

运用冲突解决理论,即查询TRIZ冲突矩阵,应用发明原理。将设计问题进一步转化为TRIZ理论的冲突问题,提取出8静止运动的体积和21功率之间的冲突矛盾。

冲突矩阵查询到的发明原理有6多用性、30柔性壳体或薄膜,如表1所示。

表1 冲突矩阵Tab.1 Conflict Matrix

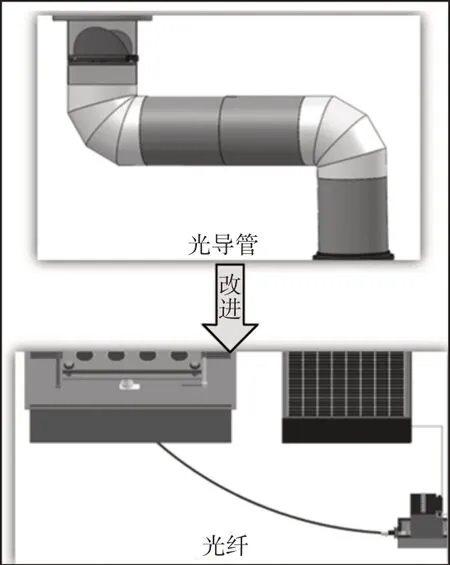

受发明原理30(使用柔性壳体或薄膜代替标准结构)启发,在保证静止运动的体积减小的前提下,从提高效率和减少光能损耗出发,通过用柔性壳体代替光导管结构,基于光的全反射,提出用PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)纤维即光纤作为传输装置来代替光导管,使光在玻璃或塑料制成的纤维中传输,传光装置方案前后对比,如图3所示。

图3 传光装置方案前后对比图Fig.3 Contrast Diagram of Light Transfer Device

可行性分析:成功解决了上述问题,满足用户的需求,提升光能传输功率,减小损失,适合远距离传输,更直接、更好地利用阳光的采集来对室内光线做出改善。

4.2 采光和聚光装置的创新设计过程

4.2.1 初步改进设计过程

针对问题(2)提出的改进需求:当太阳在运动的时候,希望采光装置和太阳光始终保持垂直,精确且自适应地追踪太阳运动轨迹,提高利用率;聚光装置强化太阳光,让更多光能进入传光装置。

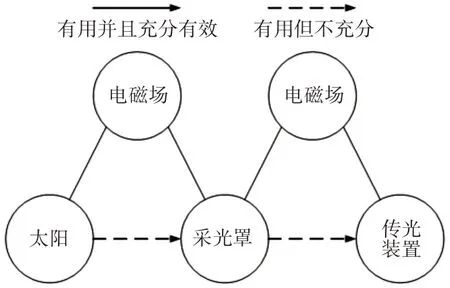

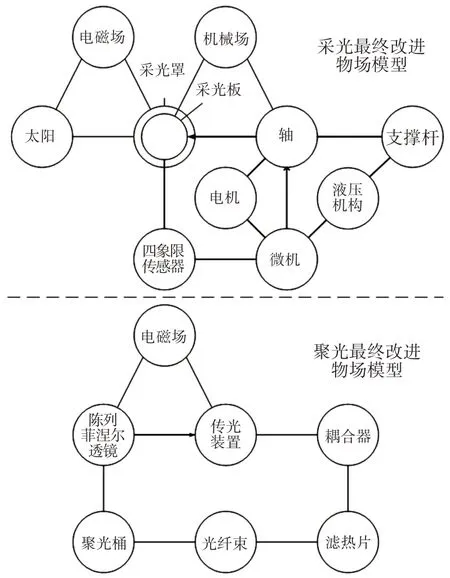

运用物-场模型和冲突解决理论,改进设计结构。采光和聚光装置的改进设计使用物-场模型以及冲突解决理论,主要步骤:(1)识别元件,构建物-场模型;(2)判断模型类型,从76个标准解中选择一个最恰当的解;(3)针对实际应用中的问题,应用冲突解决理论快速找到解。依据求解工具建立TDD采光和聚光装置的物-场模型,如图4所示。由于采光装置无法精确且自适应地追踪太阳运动轨迹且聚光装置不能强化采光罩折射来的太阳光,所以是有用不充分的相互作用模型。

针对这类模型的一般解法:(1)用另一个场代替原来的场;(2)增加另外一个场来强化有用的效应;(3)加入一个物质并引入另一个场来提高有用效应。通过一般解法进行初步应用,再采用物-场模型的第2、3类标准解完善方案设计。由图4物-场模型可知,太阳通过光能作用在采光罩上,采光罩通过本身形状折射太阳光进入传光装置。针对这类模型,要满足精确且自适应地追踪太阳运动轨迹和强化太阳光,仅采光罩是无法实现的,需对采光和聚光装置进行初步改进设计。

图4 采光和聚光装置的物-场模型Fig.4 Daylighting and Concentrating Devices of Object Model

采光装置对太阳光存在效应不充分作用。其中,采光罩是固定不动的,不仅能采光和折射聚光,而且还有防尘、防雨及保护等功能。现要求采光装置具有追踪太阳轨迹的功能,且采光装置与太阳光保持垂直,根据上述流程,采用一般解法(3)和物-场模型标准解(S2.2.2:物质S2的分裂和S2.1.1:链式物-场模型),加入新物质并引入新场来提高有用效应,满足要实现的功能。即在采光罩内部引入采光板。

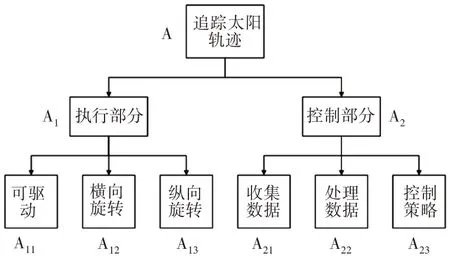

为进一步实现采光装置想要的功能及建立完整的物-场模型,采用功能分解图进行功能定义,如图5所示。

图5 自适应太阳追踪功能分解图Fig.5 Function Decomposition Diagram of Adaptive Sun Tracking

总功能定义为精确且自适应追踪太阳轨迹,为实现总功能(A),要满足采光板的执行(A1)以及微机对于采光装置的控制(A2)这两个1级子功能。要实现采光板的执行功能即确定采光板是能驱动的(A11),即横向旋转(A12)和纵向旋转(A13)这3个2级子功能。微机对于采光装置的控制同样要收集太阳位置(A21),处理数据(A22)以及采取智能策略(A23)这3个2级子功能。

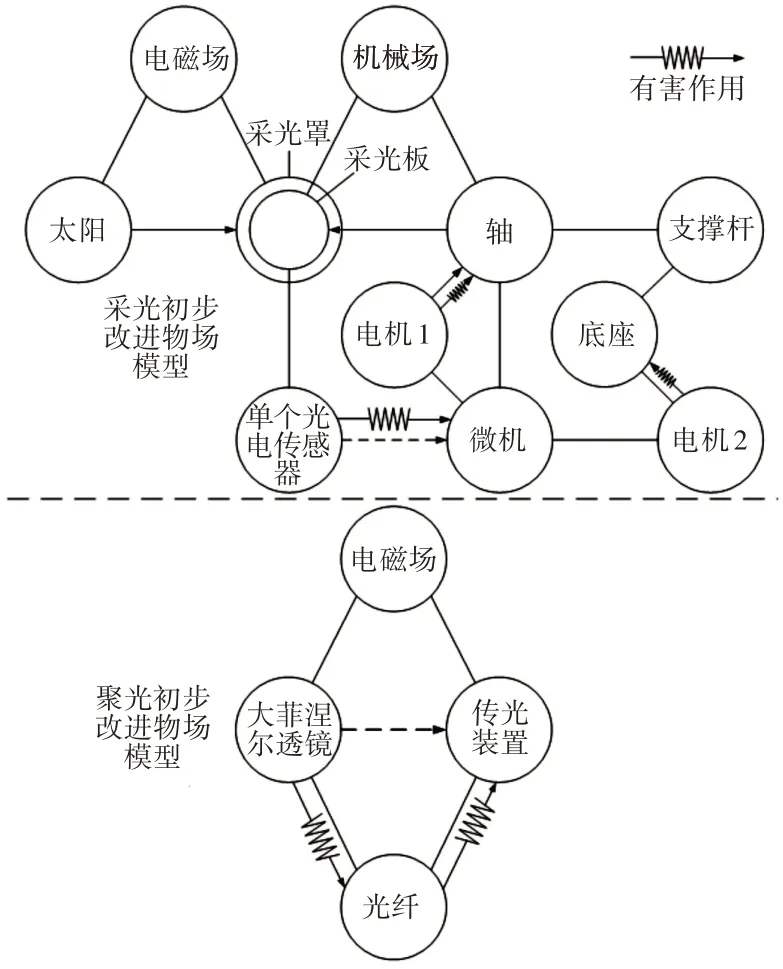

通过子功能的分解完成功能到结构的映射,建立完整的设计方案,采光装置初步改进后的物-场模型,如图6所示。当太阳在空中运行时,光电传感器通过光强判断太阳位置转成电信号反馈给微机,微机通过数据处理控制电机1和2的旋转,电机1通过轴控制横向旋转,电机2通过支撑杆和底座控制纵向旋转,使采光板与光线时刻保持垂直。

根据流程同样对聚光装置初步改进设计。采用一般解法(3)引入大菲涅尔透镜和传能光纤,太阳光透过大菲涅尔透镜将光能聚焦成光斑,使光斑落在光纤端面,通过光纤传导光能给传光装置,聚光装置初步改进后的物-场模型,如图6所示。

图6 采光和聚光装置初步改进设计物-场模型Fig.6 Daylighting and Concentrating Devices of Preliminary Improvement of Object Model

可行性分析:经初步设计,从设计者以及产品状态来看,采光装置仍存在以下问题:(1)传统二轴跟踪机构跟踪范围小,精度较低,耗能大;(2)传感器对微机来说既效应不足又有害,首先单个传感器无法满足追踪精度要求,其次遇到多云、阴天等天气时会失灵,无法获取太阳的位置;聚光装置仍存在:(1)透镜尺寸及聚焦倍数导致光纤端面损伤;(2)光纤直径增大导致机械性能下降发生断裂等问题。

4.2.2 迭代设计过程

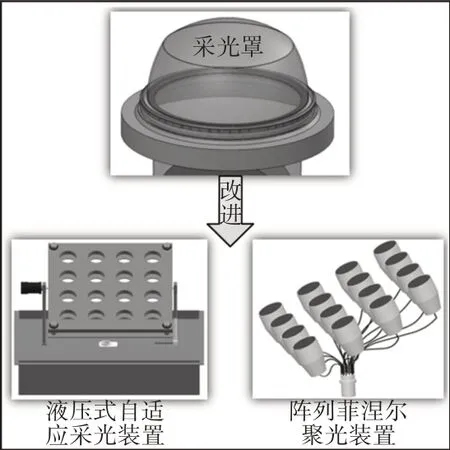

在采光装置中,针对传统二轴跟踪机构,存在耦合力矩、装配繁琐及传动复杂等问题,导致跟踪精度低。在创新方法的继续指导下,基于物-场模型标准解(S1.2.2:引入改进的S1或(和)S2来消除有害作用),结合现有技术和经验,提出用液压机构代替电机进行支撑杆纵向的驱动,形成液压式追踪采光装置。如图7、图8所示,伸缩支撑架为上下两段,下段支撑架直径小于上段支撑架直径,伸缩支撑架上段为中空,能上下调整采光板的横向倾斜角,用液压直线运动代替电机旋转运动。而旋转轴仍用电机实现横向旋转,支撑架与底座是铰链连接,当采光板旋转时伸缩支撑架底座在底座滑槽中左右移动,满足机构运动轨迹。采用液压升降保证运行路线更短和运转策略上更明智,稳定性也更高。

针对传感器,首先单个传感器无法满足追踪精度,是效应不充分作用,根据物-场模型标准解(S2.2.2:物质S2的分裂),借鉴军事、天文的跟踪装置,提出四象限光电传感器。光斑在各象限上的能量分布比例能计算出入射光斑的中心位置,确定太阳方位。其次,因天气原因传感器失效,微机无法判断太阳位置。传感器和微机同存有害作用,根据物-场模型标准解(S1.2.2:引入改进的S1或(和)S2来消除有害作用),结合太阳随时间变化的运动轨迹,运用主动和被动跟踪相结合的跟踪方式。主动跟踪是根据四象限光电传感器实现追踪,被动追踪就是云服务器获取某地某时的太阳位置,远程控制采光板旋转。按照时间间隔,先通过云服务器被动追踪,再通过传感器精确主动追踪,形成自适应追踪采光装置。聚光装置根据上述问题构成了18照度和35适用性、通用性之间的冲突矛盾,综合考虑冲突解决原理和物-场模型,利用矛盾冲突矩阵查询到对应的发明原理(1号发明原理:分割)和物-场模型标准解(S2.2.2:物质S2的分裂),得出设计概念,即多光纤束和阵列菲涅尔透镜。考虑到光纤机械弯曲与光纤直径相关,采用小直径光纤使用方便灵活。因此将多个聚光器的输出能量汇聚到一根光纤方便传输,即引入耦合器。光线经透镜先聚焦,再经光纤束聚光,通过耦合器的二级聚光将光纤束转化成单根光纤传递光能给另一端的传光装置。通过增加光纤束数量的方法,还可进一步增大其聚光倍数,最终创新式聚光物-场模型,如图7所示。

图7 采光和聚光装置最终改进设计物-场模型Fig.7 Daylighting and Concentrating Devices of Final Improvement of Object Model

根据上述设计过程,基于TDD装置本身,对采光和聚光功能模块设计方案进行迭代回溯,产生液压式自适应追踪采光装置和改进式聚光装置的创新设计方案,从而实现了创新设计,成功解决了设计问题。采光和聚光装置方案前后的对比,如图8所示。

图8 采光装置和聚光装置方案前后的对比图Fig.8 Contrast Diagram of Daylighting and Concentrating Devices

5 改进后的整体方案及现场实验

5.1 方案介绍

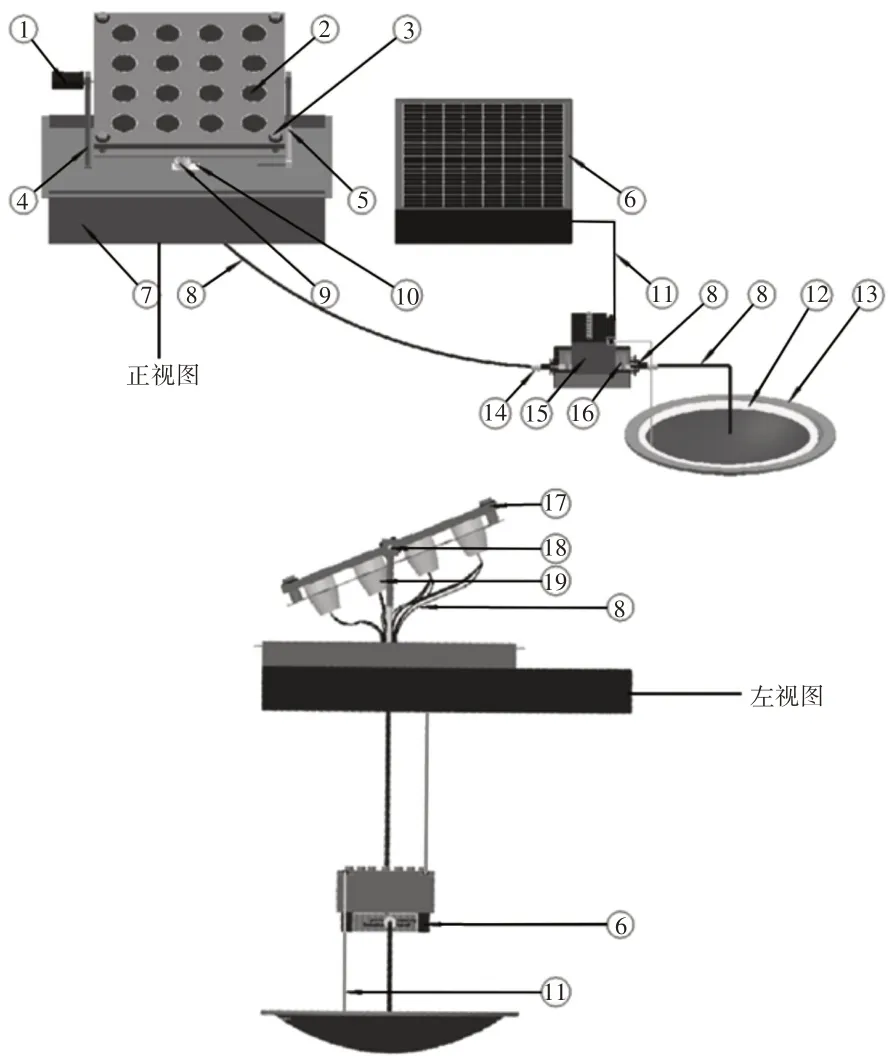

经创新设计流程后,采光装置通过电机和液压机构驱动,方位角能达到180°,俯仰角能满足太阳的高度,实现全方位。采用四象限光电传感器和云服务器获取太阳的方位角和高度角,使采光板与太阳光垂直,满足了采光的基本要求;此外结构简单可靠,精度较高,采集效率高。而聚光装置通过多光纤束和阵列菲涅尔透镜能强化和聚集太阳光,提高光与光的耦合效率。从根本上解决了TDD存在的问题,在整体上提高了能量利用率,从而保证了有更多的光能进入发散装置,整体设计方案,如图9所示。该方案在室内采用分阶控制,结合太阳能板、蓄电池、电子调光器以及家电照明装置,实现光电储一体化。

图9 液压式光纤照明系统方案结构简图Fig.9 Structure Diagram of Hydraulic Fiber Optic Lighting System Program

5.2 现场实验

自适应液压光纤采光照明装置和光导管照明装置的现场实验测试于2018年在德阳市广汉市向阳镇进行,实验条件分别是夏冬两季以及晴、阴天与多云各情况下的某几天,从实验的结果来看,改进后装置在入射通量、有效照明时间以及传输效率都有一定的提升,更加节能,验证了方法及装置的有效性。现场实验测试图,如图10所示。

图10 现场实验测试图Fig.10 Field Experiment Test Chart

6 结论

自适应液压光纤采光照明系统在节能装置改进创新式设计流程下由光导照明系统演化而来,具有液压式自适应采光、阵列菲涅尔聚光与光纤传光等结构,并详细介绍了创新设计过程,对两者进行现场实验测试,液压式光纤照明系统可以有效地跟踪、集中、准直和分配太阳光进入建筑物,在一定条件下,有了更多的有效照明时间和投射光通量,从而降低了照明功耗,验证了创新方法及创新流程在节能装置改进过程中的有效性和液压式光纤照明系统的节能特性。