日本传世的南宋绘画

[ 日] 藤田伸也著

关键词:南宋院体画 小画面 宋徽宗帝 花鸟画改装

前言:

日本人喜爱南宋绘画,对南宋时期(1127 〜1279) 的绘画抱有对于中国其他时代所没有的一种亲近感,一种心理上的强烈共鸣。在中国,对于夹在北宋(960 〜1127)和元代(1271 〜1368) 之间的南宋绘画评价也许不太好,不过对于日本的传统古代美术爱好者来说,南宋绘画向来是他们最崇拜的艺术。

日本自古就从中国携来无数南宋画,在质量上,至今都能与中华圈所藏南宋绘画相匹敌,目前这些画都收藏于日本的博物馆、美术馆,以京都为中心的寺院以及私人藏家手中。这些画自镰仓(1185 〜1333)、室町时代(1336 〜1573) 以来,就被日本人所珍藏和欣赏,由此这些所谓的“宋元画”( 即下文所述“古渡”) 和日本文化之间建立了深厚的渊源关系,早已超越了其作为渡来画所处的地位。这些被携带进日本的南宋绘画不仅成为室町水墨画直接的源流,而且也给后世的美术带来了巨大影响。本文以南宋画,尤其以院体画和宋徽宗(1100 〜1125 在位)的关系为聚焦点,展开论述。

一、何谓宋元画

何谓宋元画? 宋元画首先是指宋代( 南北宋) 和元代的绘画,作为一个和明清画相对的名称而被經常使用,这在中国名副其实就是指宋代和元代的绘画,而且因为中国现存的宋代和元代的绘画很少,宋元画尤为受到重视。作为古画, 宋元画是明代(1368 〜1644) 和清代(1616 〜1912) 绘画的源泉。宋元画还有一个狭义定义,那就是指带有南宋院体画风的鉴赏绘画、宋末元初的禅余画,以及宋元职业画家制作的佛画等三种绘画为核心的作品群,除此之外,在镰仓和室町时代被带进日本的所谓“古渡”作品群,也就是指这些“宋元画”( 鉴于作者以下所论宋元画均指这个狭义上的宋元画,故译者以“宋元画”称之,以区别于中国的宋元画——译者注)。

“古渡”指的是从外国舶载来日本的物品,日本人以“东山御物”( 室町幕府第八代将军足利义政[ 在职1449 〜1474] 收藏的中国文物―译者注) 为核心,把室町时代的渡来品看作是正宗名迹,“古渡”这个称呼始自江户时期(1603 〜1868)。相对于“古渡”,一般把同时代的渡来品称作“今渡”或“新渡”,和“古渡”相比,日本人认为“今渡”或“新渡”的质量要差一些。此外,日本人把在“古渡”和“新渡”之间的渡来品称作“中渡”。这些名称多半用于人们常能见到的印度印花棉布和金襕( 佛教僧尼穿著的金色袈裟―译者注) 等染织物,或陶瓷器等工艺品,亦用于绘画。明治维新以后,这些称呼发生了变化,即日本人把江户时期的渡来品称作了“中渡”,明治以后的渡来品称作了“今渡”或“新渡”,这种称呼一直延续至今。

“新渡”的核心物品就是清朝瓦解的动乱期流出海外的文物,其中清朝内府旧藏的众多名迹被携带至日本,不过“新渡”中南宋绘画佳作极少,唯一例外的只有乾隆帝最珍爱的四大名迹之一的《潇湘卧游图卷》( 图1,现藏东京国立博物馆)。这幅作品在历史上和日本文化关系不大,从这点出发,该作几乎和现在日本所藏西方绘画没有多少差别。就是说,即便同样是日本所藏的南宋绘画,亦有“古渡”和“新渡”之分,自然两者在文化史上的价值也就完全不同。而且这不是进入日本时期早晚的问题,而是作品本身与日本文化之间关系的深浅问题才重要。

既然“宋元画”就是指“古渡”,那么,日本美术史学界中使用的这个名称,就带有极其限定的意义。因此,北宋的绘画除了宋徽宗以外,几乎没有进入日本人视野,代表元代绘画的“元四家”( 黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙)等人的文人画,日本也欠缺。成为日本所藏南宋绘画的核心则是李唐、马远、夏珪、梁楷等南宋画院诸名家,以及宋末元初禅僧画家牧谿和玉涧的作品。因此,“宋元画”的“宋”实质上指的是南宋,日本人并没有意识到南宋和元代绘画在风格上的差异,而是把元代看作是继续创作南宋院体画风和牧谿画风作品的下一个时代。

二、幕府将军的收藏―唐物的收集

关于日本如何蓄积南宋绘画的过程不详,其理由之一就是文献史料的欠缺,而中国自南北朝(420 〜589) 以来就频繁展开有关绘画的论争,直至唐末(618 〜907) 出现了《历代名画记》,使得画论得以确立,宋代以后,画史和画论书籍呈日益增多的趋势。

关于与日本的交流,《图画见闻记》等书籍记载了日本的绘画在北宋时代被带入中国,作为一种特殊的绘画吸引了鉴赏家的目光,反过来,该书却不见有关流入日本的中国绘画的记载。另一方面,日本到《图画见闻记》出现之前,还没达到把绘画作为艺术来鉴赏的程度,镰仓和室町时代也没有诞生能称为画论的著作,可以说直到南宋绘画以完整的形式传至日本,日本人才积极展开了绘画鉴赏活动。在这之前,谁也没有提起过绘画究竟是什么问题,不仅中国,就连日本本国的绘画历史也不曾系统地整理过,就这样,日本人在未成熟的条件下接纳了南宋绘画。就像幼儿接二连三地要玩具那样,受美术启蒙的权势者们不仅热心收集绘画,也热心收集包括工艺品和佛具在内的“唐物”( 中国文物)。其中心人物就是以幕府将军为顶端的有权有势的武士阶层,而成为这些“唐物”渡来日本途径之一的禅僧及禅寺也承担了重要作用。此外,被称为“同朋众”( 指侍奉在将军身旁的艺术顾问团―译者注) 的能阿弥( 真能,1397 〜1471) 等艺术顾问倾其所能,把将军所收藏的“唐物”进行分类、整理、评价,以及如何使用这些文物来装饰将军的起居室( 日语原意指铺着蹋蹋米的房间,这里是指幕府将军和各诸侯大名日常起居的地方,以下同―译者注),总之,他们在日本的中国画受容史上发挥了巨大作用。

还有一个可列出的理由,就是进入日本的南宋绘画主要以立轴为中心,画册和画卷形式的作品很少,而记录了跋和赞文的画则几乎没有。若是画卷的画,卷末一般附有跋文,通过跋文,可明确知晓画的由来与画家传略及递传过程等。在室町时代,画卷不太受日本人喜爱,而且附加跋文的鉴赏法在当时也没有普及,唯一例外的作品是《送海东上人归国图轴》( 图2,个人藏)。该图推断是在1168 年和1185 年~ 1191 年之间,两度入宋的日本留学僧荣西(1141 〜1215) 归国之际,中国友人赠送给他的送别图,那上面有钟唐杰和窦从周(1135 〜1196) 两位儒者的赞。画的作者不详,但是是一幅画风坚实的佳作,也是一幅显示出12 世纪末南宋绘画多样性的珍贵遗物。

镰仓园觉寺的塔头即北条得宗家的祖庙,佛日庵的宝物目录《佛日庵公物目录》是把镰仓时代末期元应二年(1320) 制作的原目录,在南北朝时代的贞治二年(1363) 重新加以修订的目录,该目录在记载佛具工艺品的同时,也记载了众多绘画。除此之外,该目录除了顶相( 禅宗祖师像) 和散圣图( 寒山、拾得等出家人像)之外,也收录了鉴赏用的绘画,其中大半是花鸟画。另外, 佛日庵还向以足利尊( 1 3 0 5 〜1 3 5 8 ) 和足利义铨( 1 3 3 0 〜1367) 为首的足利幕府权势人物进献中国画,可见作为礼物,当时的“唐绘”( 这里专指从中国传入的绘画―译者注) 受到最高的评价。比如,佛日庵在观应三年(1352),向足利尊进献了《四圣绘四铺》《寒山拾得一对》《松猿绘一对》等,向9 人共11 次进献了16 件绘画作品。令人注目的是以下几点:如芦雁图那样的花鸟画很多,还有记载了由复数幅构成的“四铺”( 铺是布,即枚的意思,四铺即四枚―原作者注) 和“一对”的作品占据很大比率,显示了中国画作为室内装饰品的功能受到重视,或许应该说日本人此时还不具备纯粹地鉴赏一件一件作品的知识和鉴赏眼光吧。进献画的作者有宋徽宗、牧谿、崔白,但大部分作品没有记载画家的名字,显然这个时代并不在乎画家是谁。

《御物御画目录》是自足利义满(1358 〜1408) 以来,以幕府将军家所藏中国画的形状( 单幅或3 幅对等)和材质( 是否是纸本) 为基准,对中国画进行分类和记录的目录。该目录有能阿弥亲笔题写的记录文字,值得大书特书的是该目錄记录了近300 幅绘画,其中牧谿画就占了三分之一。笔者认为这是因为日本人太喜爱牧谿画,结果不知从哪里制造出了如此之多、如此不寻常的牧谿画。此外,该目录除了记载马远、马麟、夏、梁楷、李迪等名迹传承至今的南宋院体画家以外,也明确记载了被视作南宋院体画源流的赵昌、宋徽宗等北宋时代的画家,以及继承了南宋院体画传统的元代钱选、任仁发、孙君泽等人的名字。即便除掉存留至今的目录不完整这个因素,还是令人感觉不可思议的是作者不详的作品却很少,就是说这些目录传递出当时只有少数几位画家的作品在日本受到重视和珍惜的情形。

能阿弥和他孙子相阿弥( 真相,? 〜1525) 作为“同朋众”,侍奉足利义政身边,担任其“唐物”鉴定以及装饰起居室等职责,他们编纂的《君台观左右账记》就是记录足利义政时代收集的中国画和工艺品的鉴定以及如何装饰起居室的秘籍。在该书的《中国画家传》中,能阿弥和相阿弥把中国画人分成上、中、下三等,记录了他们的略传和画题。这个画家传显然是参考了夏文彦的《图绘宝鉴》(1365 年序),但《图绘宝鉴》上并没有把画家分等级,可见室町幕府将军周围对中国画人的评价是由能阿弥等人开启先端。

《君台观左右账记》原本不存,但存留几个写本,最早的是永禄二年(1559) 的写本,又称“东北大学本”。查阅一下该书的“画家传”,发现归入“上等”的画家有49 人,归入“中等”的画家有41 人,归入“下等”画家有87 人,总计177 人,均依照年代排列。此外,归入“上等”的49 位画家中,除了名字不见于《图绘宝鉴》15 人以外,剩下的34 人的记载顺序和《图绘宝鉴》排列一致,很明显“东北大学本”的《君台观左右账记》参考了《图绘宝鉴》,但对画家的解说简略,也极少提及画风,显然该书的兴趣只集中在对画家画了何种类型的画上。此外,归于“上等”的画家还被分成不同等级。宋徽宗、李安忠、梁楷3 人被列为“上上上”,王维、徐熙、赵昌、易元吉、无准师范、李公麟、牧谿、玉澗、李唐、李迪、夏珪、马麟、任仁发等13 人则被评为“上上”,评价挺高。值得注目的是在前出《御物御画目录》中,被“破格优待”的牧谿人气呈稳定趋势,而曾进入宋徽宗朝画院任职,南渡后在画院复职的花鸟画家李安忠和梁楷画名则扶摇直上,和宋徽宗一样,被列入了最高级别。

李安忠现存作品中, 有钤盖足利义教(1394 〜1441) 收藏印“杂华室印”的团扇画《鹌鹑图》( 图3,双幅,现藏根津美术馆)。在日本,李安忠作为《鹌鹑图》的作者,名气之大的重要理由在于《鹌鹑图》的确是一幅精致的作品,但实际上这幅作品只是传李安忠所作而已,真正确定是李安忠的画并没有存世。与此相反,梁楷却是一位留下真迹作品异常多的画家。《六祖截竹图轴》( 图4,现藏东京国立博物馆) 钤有足利义满的收藏印“道有”,是禅宗画题的水墨画。《雪景山水图轴》( 图5,现藏东京国立博物馆) 和《出山释迦图轴》( 图6,现藏东京国立博物馆) 则是绢本设色画,这两幅和日本个人所藏的另一幅《雪景山水图轴》一起组成3 幅对,两幅《雪景山水图轴》上都有足利义教的“杂华室印”,中间那幅的《出山释迦图轴》亦有印文不详的藏印钤在对应的位置上。此外,《李白吟行图轴》( 图7,现藏东京国立博物馆) 上,有元代八思巴文字的官印,应是元代以后传入日本的梁楷减笔体的代表作。

三、宋徽宗和南宋院体画

在日本自古以来就喧噪不已的传宋徽宗名迹中,有《瘦桃鸠图轴》( 图8,个人藏)。该图除了以宋徽宗独特的“瘦金体”书体题写的“大观丁亥御笔”落款,又钤盖了“御书”之印,由此可知是大观元年(1107),宋徽宗帝26 岁时所作,是他早期作品。除此之外,该图画面左下钤有足利义满的收藏印“天山”。该印是小型的长方印,除这幅画之外,没有其他使用的先例,不难想象足利义满对这幅画有多么喜爱,这是一幅以精致的笔触画了一只停留在开花桃枝上蓝色斑鸠的小幅画,图样简洁,不过,可能是由于太拘泥于细部,以至于画面缺乏立体感,成为一幅装饰性极强的作品。

显示同样倾向的作品还有《猫图轴》( 图9,个人藏),推测这幅原来可能是属于画册中的小幅画。狭小的画面上描绘了一只毛发栩栩如生的猫咪,这只白猫额头上有黑斑,尾巴也是黑色,眼睛却炯炯有神,可知这只猫是宫廷宠物,从其华丽色彩来判断,传称出自宋徽宗之笔。除此之外,另有一幅墨书“宣和殿”,一只鹰停留在树木上歇息的《架鹰图》等花鸟画,据说也是出自宋徽宗之手,但从宋徽宗画大部分都设色鲜艳、具有强烈的南宋院体画风等这些特点来判断,在日本,一般认为宋徽宗是位居南宋院体画之首的画家。

但是,这种把宋徽宗作画范围限定在南宋院体画小品上的观点可谓是日本独有。现存宋徽宗遗留下来的《瑞鹤图卷》( 图10,现藏辽宁省博物馆),作为显示风流天子宋徽宗洗练的画风和书风的作品,备受后世好评。若以该作为基准,那显然《五色鹦鹉图卷》( 图11,现藏波士顿美术馆) 和《芙蓉锦鸡图轴》( 图12, 现藏北京故宫博物院) 的画格稍差,《腊梅山禽图轴》( 图13,现藏台北故宫博物院) 也明显有强烈的模写要素,这些作品只具有令人联想到是宋徽宗及围绕他周围画家所画的花鸟画要素,那么,传至日本的《桃鸠图轴》是一幅孤立的特殊作品吗?

《腊梅双禽图轴》( 现藏四川博物院) 和《梅花绣眼图轴》( 现藏北京故宫博物院) 等和《桃鸠图轴》一样,也是在25 厘米大小的方形画面上,只描绘了花枝和小鸟,并有墨书“御笔”和花押,还钤有“御书”之印的作品。如此形式的传宋徽宗作品虽不少,但若去掉宋徽宗落款和印章,这两幅会淹没在遗留至今出自南宋院体画家之手的为数众多的册页画之中,与这些画并无多大差别。换句话说,亦有可能这些作品是出自无名氏之手的南宋院体画,只是在上头钤盖了宋徽宗款印而已,找不出任何其画风与宋徽宗直接有关的理由。不过,在这种小画面的花鸟画( 以下,笔者称作“花枝小禽图”) 中,《桃鸠图轴》是和其他所谓的宋徽宗画截然不同的一幅作品,即该图使用的画绢几乎缜密到无以类比的程度,颜料也是上等。在无背景的小画面上,从近距离接近对象物并描绘的花枝小禽图为南宋画院画家频繁所创作,此种画起源于何时不得而知,但传五代蜀黄筌的画稿《写生珍禽图卷》( 图14,现藏北京故宮博物院) 中的鸟虫,均是以写实的手法和精致的笔触来描绘。《写生珍禽图卷》显示了五代及宋初花鸟画的写实倾向,画家如此精密准确描绘对象物的愿想所指的终极目标,就是花枝小禽图和折枝画。

而宋徽宗朝绘画的特征就是凝缩在诗中的情景表现、写实主义及色彩之美这三点上。宋徽宗朝模仿录用官吏的科举制度,为画院学生的选拔出具考题,考题多是古诗一部分,以绘画如何能巧妙地描绘出诗歌所表现的情景来测试考生。正如“画是无声的诗,诗是有声的画”所示,这正是把在北宋文人中间流行的诗画一致艺术思潮推进到一个极端的产物。如在“远水无人渡,孤舟尽日横”( 邓椿《画继》卷1) 诗句中,大多数考生画了无人之舟倚靠在岸边、白鹭和乌鸦戏耍的情景,但有一个考生却画了船家把横笛放在一边,仰卧船尾,于是他的画夺冠。就是说,他的画表达出了不是渡船上无船家,而是无客人,船家闲得发慌,连笛子都吹厌了的诗意,故受好评。有好几个著名试题内容也是同工异曲,无非就是如果单纯解释并图解诗意的话,则评价很低;但动脑筋,想办法,画出别人意想不到的作品则是佳作。

与这样的试题直接相关联的画作没有遗留下来,不过,分藏于金地院( 京都府) 和身延文库( 山梨县) 的《夏秋冬景山水图轴》( 图15,3 幅对,原是4 幅对) 则是和诗歌密切相关的佳作,传秋冬景两幅出自宋徽宗之手的确亦有让人首肯的理由。但即便出自优秀画家的创意而诞生的新型构图,倘若失掉如宋徽宗那样的严师指导,也难以避免绘画会走上定型化且日趋陈腐的命运。即便像《夏秋冬景山水图轴》那样的拥有完整的构图,熟练的笔法以及和谐的色彩等完美到无懈可击的杰作,亦可指出他过于熟练,已经开始走向定型化的缺点,故笔者认为这幅对幅画应是南渡之后的作品。

关于写实,宋徽宗很严格。当龙德宫落成之际,他命画院待诏创作屏壁画,但据说他只称赞月季花( 庚申蔷薇),问其理由,皇帝答曰:“画月季画画得好的画家少,原因何在,因为月季花的花朵、花蕊、叶子在四季朝暮都不一样,这幅画准确地描绘了春日白天的月季花模样,所以给予奖赏。”(《画继》卷10)。月季花一年四季都开放,但实际上却是因季节和时间不同,花姿亦有微妙差别,宋徽宗要求画家的就是仔细观察花姿的微妙差别。同类的话题也见于北宋沈括的《梦溪笔谈》,可知北宋后期,从博物学兴趣出发的精致准确画风亦呈现在了绘画上,但那是与空间表现无缘的写实,显示了宋徽宗的关注点早已移向了基于细部观察的近距离描写。

以郭熙之前北宋山水画家们追求的空间表现为主的写实,亦即如何把三元立体巨大空间表现在绘画平面,这样的问题不是宋徽宗的关注点所在。倘若真如此的话,有宋徽宗款印的《雪江归棹图卷》( 图16,现藏北京故宫博物院) 虽描写的是广袤的江湖之景,但却停留于细部描写的罗列,让观者感觉不到空间幽深。其理由就在于该图不是为了摹写,而是作为画家宋徽宗的资质,亦即宋徽宗本质上是花鸟画家之故。花鸟画在乎细部描写的准确,追求色彩美,因此比起空间表现,花鸟画更注重形,因而色彩就成为问题。

让我们来看一下宋徽宗作品的色彩吧。《捣练图卷》( 参见《世界美术大全集》第5 卷,小学馆,1998,图4〜5) 是宋徽宗摹写唐张萱绘画的作品,但色彩华丽,该画的重点在于色彩之美。摹写的人物姿态缺少柔软感,稍显呆板,但正因为如此,更突显该图色彩之美,这点与《桃鸠图轴》有相通之处。前面的《瑞鹤图卷》( 图10) 色彩也格外优美,显示瑞兆的蓝色天空令人印象深刻,以蓝色天空为背景,宫城宣德门上飞舞的18 只丹顶鹤像剪贴画般呆板,和停留于屋顶的两只丹顶鹤一样,似乎被贴在平面上。尽管该图是描写大景观的绘画,但作为楼阁山水画的空间表现,却缺乏朝画面深处延伸的立体感,不难推测该图可能出自一位擅长花鸟画特有的色彩配置和构图之妙的画家之手。此外,这种追求色彩美的态度不仅仅是画家宋徽宗的问题,而是由宋徽宗主导的该时期绘画的整体倾向。在侍奉宋徽宗朝的文人画家梁师闵的《芦汀密雪图卷》( 图17,现藏北京故宫博物院) 中,给雪景中的小禽和竹子配色效果就极好,这些色彩起到了营造诗情画意和建构清澈澄明画面的作用。

宋徽宗的目标指向以情趣盎然的画笔再现诗歌描写的情景,基于日常观察,讲究细部描写的写实主义,以及比起空间表现,更重视绘画的装饰性,即追求色彩美等,但随着北宋王朝的覆灭,这些目标没能在宋徽宗在世时完成。或许可以说宋徽宗是一个超越时代的艺术家,因为南渡后,宫庭画院的绘画沿袭宋徽宗铺设好的轨道前进,结果是上述这些目标在南宋绘画中得以完成实现,不过,比起宋徽宗所期待的理想值,这些目标变得更单纯,更浅薄。总之,决定南宋绘画方向的是宋徽宗,在这点上,宋徽宗的画和南宋绘画有共同倾向也很自然。

让我们再度检视一下《桃鸠图轴》,这幅画和其他有宋徽宗落款的花枝小禽图一样,我们也会遇到这样一个问题:这幅画果真是在北宋徽宗朝创作的吗? 有否可能是后世人在南宋画院画家作品中加入宋徽宗落款之后的作品,也有否可能是南宋时代的画家摹写了宋徽宗原画之作。亦即从其单纯的图样出发,这不是一幅质疑其独创性的绘画,而是在宫廷画院中,作为共同知识产权而被反复摹写的绘画。比如,作者不详的《白桃小禽图轴》( 图18,现藏长野县サンリツ服部美术馆) 和林椿落款的团扇画( 个人藏) 几乎同样图样,但笔者认为这两幅绘画之间不存在前者摹写后者的关系,而是相同图样广泛且重复被创作的证据。但《桃鸠图轴》在日本,自足利义满以来,一直被认为出自宋徽宗之笔,从众多携至日本的南宋绘画来判断,作为南宋绘画奠基者的宋徽宗的作品,这幅画可谓是最具宋徽宗风格之作,亦即《桃鸠图轴》是日本所藏南宋绘画的象征性作品。

四、画面形式的改变和补作

概观一下传至日本的南宋绘画,会发现小画面的立轴异常之多。上述的《桃鸠图轴》也是属于这类小画面的立轴。这种尺寸的画在中国,通常只是画册中的一幅,但在日本几乎都被装裱成立轴。

一般来讲,日本人对渡来品的中国画进行补笔或补色比较少,对像中国那样,在画中添加赞和钤盖鉴藏印也消极,不过,对于装裱形式却很在乎,为使这些渡来品的中国画更适合日本的鉴赏形态而积极进行改装。日本和中国的殿阁住房等建筑风格和生活形态不同,由此而引发的绘画鉴赏场所也不同。在中国,横卷( 手卷)和画册是为了在桌面上摊开来仔细鉴赏之用,而在( 古代的) 日本没有如此的鉴赏场所,自然横卷和画册也就毫无用武之地了,因此,即便日本输入了中国画,但并没有输入也作为艺术而加以欣赏的建筑空间和鉴赏方法本身。绘画本来就是为了欣赏场地而创作,日本人想把获得的中国绘画应用到自己居住的空间,为使这些画成为装饰起居室,或茶室璧龛间的立轴画( 亦称茶掛) 而被观赏,于是他们动手把画帖形式的册页画改装成立轴,或裁断画卷一部分改装成立轴,挂到茶室璧龛间。

举几个例子来看,《竹塘宿雁图》( 图19,现藏东京国立博物馆) 以精致的笔触描绘了水边的雁群,由于构图是竹子和芦苇及古木交叉在一起,画面显得烦琐,故需近距离观赏。就是说毫无疑问该图原本是画册或画卷的一部分,但现状却是立轴装裱。通过该图的改装,说明这幅团扇画与其说具鉴赏价值,毋宁说是其作为“唐物”的室内装潢用的装饰价值,才被日本人所收藏。此外,还有堪称天下名迹的牧谿笔《潇湘八景》( 图20,现藏根津美术馆;图21,现藏畠山纪念馆) 原本也是八幅图齐全的画卷,但被裁断制作成了横长的挂轴。同样也是传牧谿笔《芙蓉图轴》( 图22,现藏京都大德寺) 亦是取于画卷一部分制作而成的立轴。

除以上之外,也出现把大画面切割成小画面,或是把裁下来的一画面做成小幅画的例子。如传马远笔《高士观月图轴》( 图23,现藏静冈县MOA 美术馆) 现状的构图显然不完整,虽然原图可能是大画面,但从马远派的构图法来考量,这样的小画面也自然。《梅花小禽图轴》( 图24,现藏五岛美术馆) 和《梅花双雀图轴》( 图25,现藏东京国立博物馆) 从其表现技法来看,推测这两幅原本也是大画面一部分。此外,过去曾被视作南宋画代表作品之一的传马远笔《寒江独钓图轴》( 图26,现藏东京国立博物馆),近年有学者指出这幅画上有补绢,显然该图被改装过,因而被降为次等(指有瑕疵的准佳作—译者注)作品。

另外,如前所言,出于把中国画用作装饰起居室之目的,日本人更喜爱2 幅对,或3 幅对等的组合画。要聚集纯正的连幅作品不容易,但为了补齐不足,也通过调整画面大小,或更换裱具等,使原本毫无关联的中国画组合在一起,使之成对;或就是为了制作对幅,而特意把单幅改为对幅的作品也不少。如《六祖破经图轴》( 图27,现藏东京国立博物馆) 是为了和《六祖截竹图轴》( 参见图4) 配对,于后世创作出来的绘画,这幅画有可能就是在中国专门为日本定做的。

所谓“宋元画”的日本鉴藏印中,除了足利义满的“天山”和“道有”印之外,还有被视为足利义教收藏印的“杂华室印”,还有传为造园师善阿弥(1393 ~ ?) 的“善阿”瓢形印。钤有“杂华室印”和“善阿”两印的作品中,亦含有质量差的画作,因此,有一说是“杂华室印”或许是面向日本制作“宋元画”的浙江省宁波一带作坊的印章。还有意见指出“善阿”印是摹写中国画的专业画师之印,其制作地不限于中国,亦有可能是日本。传夏珪笔的《竹林山水图轴》( 图28,现藏畠山纪念馆) 画面右上方有“杂华室印”,其画风柔弱,不似以骨法用笔为宗旨的中国画,故该图可能是面向日本人在中国制作的作品,或是日本人自己创作的作品。考虑到中国地方画作的多样性及生产出口用的陶磁等因素,不能忽视为使仿造品上位而故意钤印的可能性。

五、院体画风的普及

进入明代以后,很难想象会有那么多、那么丰富的南宋绘画传至日本,笔者认为明代带进日本的南宋画中,混杂有相当数量的摹写作品或伪作。另外,从《君台观左右账记》等著录中可推知,当时的日本人就有关中国画人和中国绘画史的知识也不充分,他们尤其拘泥于宋徽宗、马远、夏珪、梁楷等画家的名字,因此,笔者推测中国人为迎合日本人这种偏爱少数几位画家绘画的趣味,就从中国给日本人提供了这些画家的作品,结果在日本形成了所谓的“宋元画”,亦即日本保留下来的玉石混杂的南宋绘画群。而画院画家梁楷的作品中,逸品之多的理由如前所述,是因为作为画院画家,他和禅僧之间交流异常密切,作品多传至中国禅林,因此,笔者推测梁楷的作品可能就是通过中日间禅僧交流很早,亦即从南宋末至元初就传到了日本。

至于南宋山水画大家马远和夏珪的情形有点不一样。现存马远和禅宗有关联的只有祖师图《洞山渡水图轴》( 图29,现藏东京国立博物馆) 和《清凉法眼禅师像·云门大师像轴》( 图30,现藏东京国立博物馆) 的真迹,但大部分所谓马远作品皆是亚流之作。《风雨山水图轴》( 图31,现藏静嘉堂文库美術馆) 作为南宋院体画,属于那种大画面,没有破绽的完整之作,但形式上缺乏创意,目前人们普遍认为这幅画可能是深受马远画风影响的南宋末画院画家之作,不过该图和先前所述《寒江独钓图轴》和《高士观月图轴》等一起,曾被视作马远的名作。另外一幅有马远一族马公显落款的《药山李翱问答图轴》( 图32,现藏京都南禅寺) 亦是同样情况。这些图上,没有山水画那种应有的微妙的墨色变化,而是通过景物的巧妙配置,建构简洁明了的绘画空间。虽然这些画描绘的对象是山水,但其构图原理和致力于再现连续立体空间的北宋山水画完全不同,从在平面上配置题材来建构画面这一点上,这些山水画可以说和花鸟画有相同之处。

与北宋山水画相比,南宋山水画并不是单纯的画面变小了而已,而是更加装饰化了。这种南宋山水画的倾向刚好切合日本人的趣味,于是以马远和夏珪为首的院体画为榜样,日本的室町水墨画得以发展。透过微妙的淡墨法表现空间本是日本画家最不擅长的,不只是室町时代,即便进入桃山(1568 〜1603) 和江户时代,也没有出现掌握这种技法的画家。另一方面,在平面上配置题材的装饰性手法却是日本画家擅长之处,说得极端一点,即日本的山水画就是从花鸟画发展而来。与此相反,成为日本艺术源头的南宋院体山水画却被元代的文人所否定,于是中国画就朝着文人畫方向迈进。

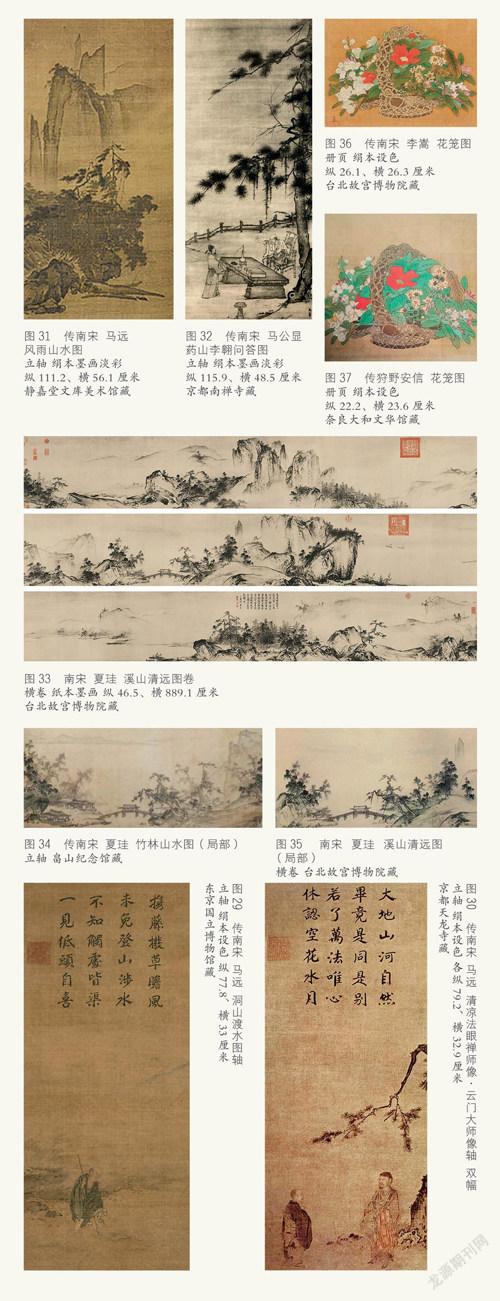

关于夏珪,其传记混沌不详。给室町水墨画带来影响最大的就是夏珪,日本没有现存代表其标准画风的画例,只遗留有几幅传称是夏珪的小幅山水画,没有像《溪山清远图卷》( 图33,现藏台北故宫博物院) 那样彰示作为画院大画家夏珪画风的巨幅作品。不过,《山水图轴》( 图34,现藏畠山纪念馆) 是《溪山清远图卷》一个场景,其图样与( 图35) 酷似,可知两者摹写的原件应该一样,是作为著名场景而广为流传的图样。从南宋院体画一个图中,可诞生出好几幅画作的例子,除了上述夏珪的小品以外,还有传李嵩笔《花笼图》( 图36,现藏台北故宫博物院),狩野派画家在江户时代初期就留下了完全一模一样的摹本( 图37,现藏大和文华馆)。

结语:日本所藏南宋绘画的意义

梁楷笔《雪景山水图》作为南宋绘画的典型,经常和北宋范宽的《溪山行旅图轴》做对比。范宽风的山常置于画面中央,虽然南宋院体画也描绘大的景观,但梁楷的画和范宽的画完全不同。梁楷画中没有范宽那极富重量感的山块,以及承载这样山块的大地,范宽的基于现实客观主义的空间表现手法早已成为绝响,而只把必要的景物配置在必要之处,从而留出大片空白的画面或许是南宋画家们想象的心中风景吧,如此计算周到和精确的细部描写,再通过墨法及色彩的巧妙运用来统一整个画面,就这样南宋的画家们营造出了一个如诗如梦般情趣盎然的世界。同样也是描绘雪景,梁楷的《雪景山水图》和描写水边一角的梁师闵《芦汀密雪图卷》都弥漫着同一性质的高雅气氛,两幅画在构图原理上亦有相通之处,亦即继承了宋徽宗朝绘画的传统,而南宋宫廷绘画的最后一束光辉就展现在《雪景山水图》上,可以说其山水的表现手法也还是取自宋徽宗朝的花鸟画。

如前所言,《君台观左右账记》在众多的画人中,把宋徽宗、李安忠、梁楷列为最上等,这种分等体现出日本人的感性认识,亦即他们感悟到南宋院体画整体朝向花鸟画倾斜的源头来自宋徽宗。此外,传至日本的这些南宋院体画作品大大刺激了日本人的绘画创作活动,并成为他们绝对的规范,但这并不意味着所有的“宋元画”都成为了日本绘画的源泉,那些描写细致的院体花鸟画太过精巧,不太容易被模仿,仅作为观赏之作。但值得注意的一点是既具花鸟画的单纯,又具装饰风格的南宋山水画,这种画给日本画家所带来的影响极大,如果日本没有携来马远、夏珪、梁楷等人的画作,那无疑室町时代以后的日本绘画就会完全不同。