史学冠中华,不学老而衰

——从山西大学堂藏书楼到山西大学图书馆

徐 雁,姚小燕

(南京大学 信息管理学院,江苏 南京 210023)

今年是山西大学建立120周年,也是清廷颁布《学堂章程》并明文规定“大学堂当附属图书馆”120周年。

早在清光绪二十二年五月初二日(1896年6月12日),被后人称为“近代教育之父”的李端棻(1833—1907年),就曾奏请朝廷颁旨推广新式学校并设藏书之楼。他提出:“自京师以及各省、府、州、县皆设学堂,选民间俊秀子弟,年十二至二十者入学,其诸生以上欲学者,听之。学中课程,诵经、史、子及国朝掌故诸书,而辅之以天文、舆地、算学、格致、制造、农商、兵矿、时事、交涉等学,以三年为期”;为国育材,须设藏书楼,因为各地“好学之士,半属寒畯,购书既苦无力,借书又难”。为此建议朝廷借鉴中外成功之例,“自京师及十八行省会,咸设大书楼,调殿板及官书局所刻书籍,暨同文馆、制造局所译西书,按部分送各省以实之。其或有切用之书,为民间刻本官局所无者,开列清单,访书价值,徐行购补。其西学书陆续译出者,译局随时咨送。妥定章程,许人入楼观书,由地方公择好学解事之人,经理其事,如此则向之无书可读者,皆得以自勉于学,无为弃才矣。”[1]

这一宝贵建议,却被当时正在清廷执政的满清王公大臣奕讠斤、刚毅等搁置。两年之后,才在总理衙门的支持下,获得部分实施。据光绪帝《明定国是诏》载:“京师大学堂乃各省之倡,应首先普及……以期人才辈出,共济时艰,不得敷衍因循,徇私援引,致负朝廷谆谆告诫之至意。”[2]随后,又下诏宣布废除以“八股文”为标志的中国传统科举取士制度。

在京师大学堂成立四年后,光绪二十八年(1902年),山西巡抚岑春煊(1861—1933年)所奏《设立晋省大学堂谨拟暂行试办章程》,获得清廷批准。于是山西大学堂在太原正式开办,并成为中国最早贯通中西之学的近代化大学之一。两年后,由张百熙(1847—1907年)、张之洞(1837—1909年)等联名奏交的《学堂章程》正式颁布施行,因当年正值农历癸卯年,故称“癸卯学制”。其中明文规定:“大学堂当附属图书馆一所,广罗中外、古今各种图书,以资考证”[3]。是为清政府首次从国策层面,规定官办学堂须建图书馆。

本文通过回望山西大学图书馆的前身山西大学堂藏书楼时期的艰难发展历程,追溯了自1902年随校成立以来,山西大学图书馆在最初的半个世纪中,向着业务工作制度化、行政管理规范化、馆员队伍专业化配置等方面不断努力的轨迹,以揭示从学堂式藏书楼向现代大学图书馆转型过程中的若干内涵及其成果收获。

1 草创初期的山西大学堂藏书楼(1902—1911年)

山西大学堂的前身是“令德堂书院”与“晋阳(三立)书院”,因此该校藏书楼的最早一批藏书,就来自这两所书院。

1.1 令德堂书院、晋阳(三立)书院与山西大学堂

张之洞(1837—1909年)在清光绪七年至十年(1881—1884年)任山西巡抚期间,鉴于山西百姓饱受鸦片之祸及天灾之害,有感于当地官场人才匮乏,于是创建“令德堂书院”,使之成为山西境内的第一所新式书院。

在《令德书院章程》中,有对藏书管理与借阅规定如下:“本院应需书籍,由浚文书局刊刻,暨由各省购到书籍内,每种由监院官承领一部,藏庋于院,以便诸生阅看,仍随时由监院官验同收发,列入监院官交代”;“本院藏庋书籍,诸生阅看时须呈明监院官亲自发给,阅毕,交监院官亲自收回。不得久假不归,不得折角染污,违者责令诸生赔补。”[4]这是笔者所见山西的书院章程对院藏书籍管理及其借阅做出具体规定的首例。

其中提到的“浚文书局”,是光绪五年(1879),由山西巡抚曾国荃(1824—1890年)奏准朝廷,在山西太原市桥头街设立的一个官刻机构。所刻有《诗经》《尔雅》《周易》等儒家经籍,也刊有《汉书评林》《史记评林》《山西通志》《山右金石记》《植物名实图考》等史籍。该书局的设立源于曾氏到任之后发现:“晋中书籍向不讲求,即《五经》《四书》求一善本亦不可得,坊间所售率多亥豕鲁鱼之讹,而音韵学尤为错谬,学者四声莫辨……”[5],于是决定在赈灾的同时设立书局,择《四书》《六经》及与科举考试有关的史部要籍等刊刻,以帮助刻工就业养家。浚文书局初成立时,有阎敬铭(1817—1892年)等12位山西地方高官领衔,并由丁体常(1841—1909年)等4人任总校,还设有正校、复校、兼理、襄校和分校诸职,保障了早期刻本的内容质量。

较“令德堂书院”更为古老的,是位于太原侯家巷的“晋阳(三立)书院”。雍正十一年(1733年),诏令各省省会城市设立书院,并拨银一千两为创办经费。原“晋阳(三立)书院”就此改制为地方官办,复名为明嘉靖九年(1530年)始创的“晋阳书院”。其末任山长谷如墉(1853—1916年),在山西大学堂建立后,成为该校首任总教习兼中学专斋总理,该书院学子也随之成为山西大学堂“中斋”首批学生中的一部分。

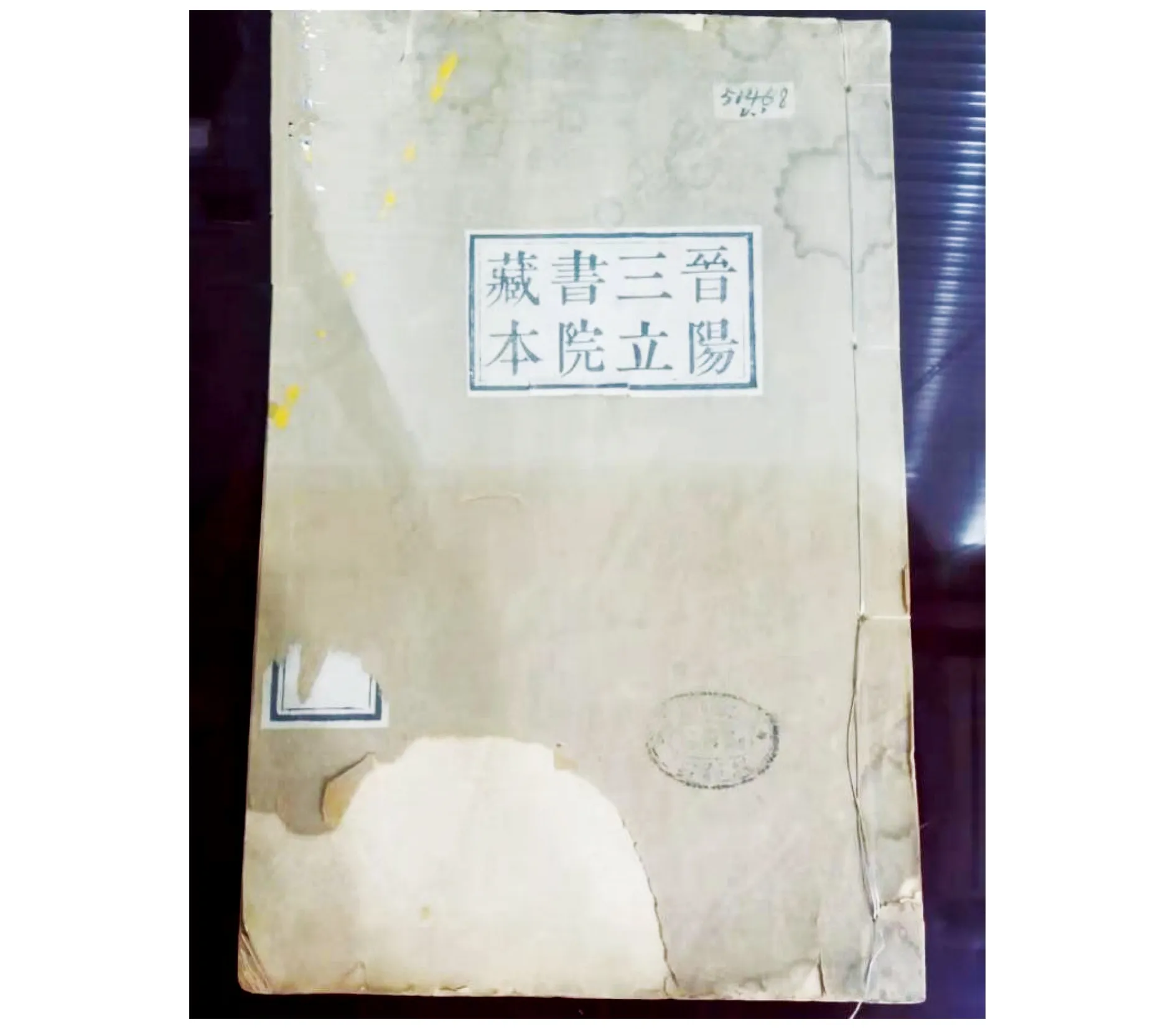

因而在李嘉琳主编的《山西大学图书馆史》里有如下记述:“山西大学堂藏书的基础是令德堂与晋阳书院的藏书。这两所书院都是省城的大书院,本身有着丰富的藏书。两书院的藏书内容大多是经、史、子、集四部古籍及地方文献,也有一些时务新书。这些图书除政府所颁发的必备书籍外,其余书籍一般由省城的浚文书局刊刻。书院时期,图书的管理和借还由监院官负责……现在山西大学图书馆还能看到封面有‘晋阳(三立)书院藏本’标签的图书(见图1)。但由于其后战争年代,图书馆随学校辗转迁徙,绝大多数图书尽皆散失,现在图书馆基本看不到大学堂的藏书了。”[6]9-10

Fig.1 JinYang(SanLi)Academy Collection of Shanxi University Library图1 山西大学图书馆现藏之“晋阳(三立)书院藏本”

1.2 初始时期的山西大学堂藏书楼

1902年9月,在占地200亩的山西大学堂新校园(今太原市侯家巷)建设计划中,藏书楼及阅览室的建造就有明确的规划和布局。在时任山西巡抚岑春煊(1861—1933年)呈请朝廷审批的合同中,可见“今巡抚勘明地段,动用西学专斋经费洋四万元……建造西学专斋之讲堂、藏书楼、仪器舍、阅报所、试验场、体操场、客厅、司事夫役住房等屋”的文字内容[7]。

两年后,山西大学堂新校园正式启用。据《山西大学百年纪事》记载,该校园的建筑风格为中西结合:南向的山西大学堂校门正对着一座照壁,照壁之后的东、西两侧,各有一座中国古典样式的牌坊。行走到两座牌坊正中间,向北步入校门,即是花园,赫然可见当时“全省最大的第一座无梁大礼堂,由西斋教习、瑞典人新常富(Erik Nystrom,1879—1963年)设计,能容彼此隔离的单座位300个,有讲台(像戏台一样)”;“大礼堂后的一排房屋作为大学堂图书馆,房顶的中部有钟塔。”大学堂图书馆彼时也是教习的讲演之所,“每逢讲演的时间,有一鼓手在这排房子的右前边击鼓以召来听讲者。”

据悉,这一排新屋共有11间,其中有阅览室1间。楼内书架上藏有中国新版教学参考书,新近购到的西书,以及英国传教士、山西大学堂开创者兼首任西学书斋总理李提摩太(Richard Timothy,1845—1919年)捐赠的个人藏书,对学生的开放时间为“上午8时至11时,下午2时至5时。”[8]21-22

时由“中斋”分教、清监生宋锵鸣(字兰佩,浙江嵊县人,1878—?年)担任校藏书楼“掌书”[注]注:掌书为古代负责图书保管与借阅事宜之人。。他早年求学于中西书院,毕业后入北洋大学深造工程学,因遭遇津门拳民之乱而未及毕业即离校。山大离职后,历任汉粤川铁湖鄂局考工科科长、国民政府铁道部技正及胶济铁路管理局处长等职。光绪三十一年(1905),王炳炎(生平事迹不详)继任“掌书”[6]183-184。据清宣统元年(1909)《调查省垣各学堂意见报告——山西大学堂调查意见》反映,该学堂“设备齐全,簿册整齐”[9]。在王先生离任后,校教务员潘映衡(生平事迹不详)兼任“掌书”。清宣统三年(1911)6月,张尔侯(山西赵城人,生卒年不详)到校,专任“掌书”。

1.3 山西大学堂译书院(1902年8月—1908年)

山西大学堂藏书楼成立初期,藏书的增益主要来自李提摩太(1845—1919年)建于上海江西路惠福里口120号之译书院。据《山大往事》披露,“山西大学堂成立之初,岑氏在‘晋省拟将耶稣教案赔款另立学堂归并作为西学专斋,以收主权而宏教育’的奏折中,曾列举归并办理数利,其中一利即为:‘今日译编新出者尚属寥寥,旧出者已成陈迹。虽设学堂,学西书,苦无课本。若归并办理,则西学所译之新书,皆系大学堂之课本。’”[10]

山西大学堂译书院成立于1902年8月,主要为供应山西大学堂西斋教学教材而设。译书院由英国传教士窦乐安博士(John Litt Darroch,1865—1941年)具体负责,聘请中、日译员11人,从事山西大学堂及全国各地师范学堂、中学堂所急需使用的教科书翻译工作。曾任职该院的汉译与校阅职员,有张在新、许家惺、朱葆琛、范熙泽、黄鼎、梁澜勋、许家庆、夏曾佑、叶青、郭凤翰、苏本铫、西师意等,其中不少为当时国内翻译界名家。

该译书院虽仅存6年,但先后翻译并印行了《中国编年史表》《算术》《代数》《植物学》《动物学》《矿物学》《物理学》《教育学》《迈尔通史》《最新天文图志》及《最新地文图志》等20余种图书。如《中国通史》《西洋史讲义》《无机化学讲义》《晋矿》等译本,均传播了东、西方文化和科学知识。其中《迈尔通史》在美国1900年问世,两年后即被汉译后出版发行。由叶青汉译的《最新天文图志》及《最新地文图志》,制图精美,注释文字清晰。它们不仅是山西大学堂收藏并流通的教学用书,而且还被上海广学会、群学社、四川成都广学会、美华书馆、科学书局等机构所购藏。

1911年11月太原武装起义爆发,“由于校内驻兵,经费无着,教习、学生遣散,藏书楼关门……西斋幸得司库高大龄看护,他派工匠将‘中斋’所有通往‘西斋’的门用砖砌死,并将‘新常富’的外文名片放大后,贴在前后门与门外的墙上,阻止了无组织无纪律士兵的洗劫,使‘西斋’藏书楼、实验室、博物馆、标本室等,都完好的保存下来,为民国后的开学创造了条件。”[6]14

2 步履维艰的山西大学校图书馆(1912—1931年)

1912年1月1日,中华民国成立。当年10月,据教育总长蔡元培(1868—1940年)颁布的《大学令》,山西大学堂正式更名为山西大学校,取消原设的“中学专斋”与“西学专斋”分科学制,设立预科和本科,预科分为一、二两部,一部为“文法科”,二部为“理工科”,均修业三年,本科分为文、法、工三科,奠定了以文、理科为主体的综合性大学的学科发展基础。次年11月,制订并通过了《山西大学校学则》,其中对图书馆藏书和师生阅览等做出了具体规定。但这初始时期的山西大学校图书馆几乎没有什么社会影响。譬如说,在1918年3月发表在《教育公报》第5年刊上的沈绍期所撰《中华全国图书馆调查表》中,就没有其任何资讯。

1918年7月,国民政府参议院议员中央选举会决定,山西大学校纳入“国立大学”范畴:“凡在本校本科毕业,以其所学任事满三年,或任校长及教员满三年者,得参与选举”,因此别称为“国立第三大学”[8]65。1928年2月,校方派遣早年“西斋”毕业,获清廷所颁“进士”学衔的潘连茹教授(字太初,山西临汾人,1887—1962年)为“山西大学校驻京代表”,加入“中国国立大学联合会”[8]97。

同年6月,留日返国后担任山大教授的兰承荣先生(1881—1932年),应邀为本校“国文学类”第五班17名毕业生的《同学录》作序[8]97。略云:“近十年来,学生不学之风,猖靡于全国,辍业,商罢市,工罢工,皆曰‘改良社会’,卒之社会乃益乱,良民生计且涸竭,而学生不学为患尤巨。何则?学术者,民族精神之结晶也;学生者,所以发展此精神,而促其社会向上者也。学生倘不好好学,则学术亡;学术亡,则民族精神绝,社会退化以至陆沉。不灭国亡种,也得乎是理也”。他评价第五班毕业生,“好学沉静,鲜旷课,是以成绩较优”,并期待他们服务社会后“本其所学以施设事业,移易风俗”,切实担当“改良社会之伟绩”,促进“社会之强固发展”,且“使中华学术之光得腾跃于世界”。

2.1 山西大学校“新共和学会”与校内外图书馆的互动

1920年4月13日,山西大学校成立了一个有20余名会员参加的,以交换知识、研究学术问题为宗旨的“新共和学会”。其活动方式,除聘请张籁、王赓飏、李镜蓉、马鹤天先生等做讲演外,还要求会员每两周,须提交一份“什么叫做道德”“什么叫做真理”之类预设主题的“学术报告书”,并参加讨论会。随后按哲学、文学、社会学、伦理学、教育学、心理学、政治学、法律学、经济学不同学科,组织有关的学术研究活动。

当年10月9日,“新共和学会”在秋冬学期首次例会上,做出了整理和扩大图书室,设立书报贩卖部,多办学术讲演会,倡办平民夜校的决议。在12月2日举办的欢迎“名誉会员”大会上,校长王录勋及冀贡泉等8位先生莅会,并表示该会“可随时请求学校购买书报,由图书室保存”,并由校方补助支持该会的刊物出版[8]72-74。

但事实上该学会图书室自成立以来,运作并不理想,“由于学校延缓购书,(图书室)仅从山西省图书馆(应为山西公立图书馆——引用者注)借来一些,会员寄存一些书报,而贩卖部除代派各种杂志外,兼代售新思潮等各种书籍,但销路不畅盛”[8]75-76。

1921年10月1日,“新共和学会”召开特别会议。应邀出席会议的嘉宾,有早年毕业于日本早稻田大学、曾任山西省立国民师范学校教务长的马鹤天先生(1887—1962年)。他在发言中指出:“第一希望大学图书馆多买点最新的书籍和杂志,归学会同人管理,现在最新的教育,学校一切事务全由学生处理的,图书馆事务更可以学生管理。开初别的学生不愿受劳,我们先服这务,校长想也不能不允许的”;“第二就是由教员处借看……即先将各教员所有的书籍目录全印出来,要用什么书时,由学会名义去借”;“第三就是与文庙图书馆联系,文庙图书馆的书也不少,但去看的人没有几个,可以用学会的名义去借若干种,按他借出的时期,轮流交换,柯璜先生即承认为本会名誉会员,这事想也容易办到。”[8]78-79他认为,研究某方面的学术问题首先“要有材料”,因此,图书是“第一要务”。当年底,16开本的不定期学报《新共和》终于创刊,设有“论说”“译著”“文艺杂纂”“纪录”等专栏。

文中所及的“文庙图书馆”,即位于太原上官巷文庙的山西公立图书馆。其地正与山西大学校相近。该馆前身系创办于1918年10月的山西教育图书博物馆,于七年后更为现名,博物馆成为附设机构。据1935年杨家骆所编《图书年鉴》报道:“馆址系就前太原府文庙略加修葺,特辟大成门为普通阅览室,前院之‘名宦’‘乡贤’二祠,暨后院之东、西庑,设藏书室四处,藏报室一处,另有妇女阅书室、儿童阅览室、游艺等室。藏书截至1930年度,计中文旧籍二千三百五十二种,新籍四千六百一十八种,日文八百余种,西文四百四十九种,杂志一千余种,报纸三百余种,总计约近一万余种……每日阅览人约百人”;“馆中并有榆次常子襄、沈阳曾望生、晋城郭可阶、黄岩柯定础、阳城张紫绂、田玉如诸先生之寄存书籍,颇有稀世秘笈为馆藏所无者。现特辟专室保藏,并为之编印单行目录。”[11]

1923年6月5日,“新共和学会”召开选举会[6]189,议决修订之学会章程中,“设图书室主任二人。”并在四天后举办的迎接新聘“名誉会员”十人的大会上,报告了图书馆现状,及“如何扩张、购买书报、移设大楼上以便公众阅览”等。

2.2 “仅备书籍千余部”的山西大学校图书馆

前已述及,早在1912年11月,山西大学校颁布的《学则》(14条)中[6]186,就有“图书及图书室通则”及“阅报室通则”。而图书馆归属于学校庶务处,图书馆工作人员称为“事务员”。

山西大学校鉴于本校图书馆业务有所欠缺,遂于1920年5月派遣馆长张藩臣前往北大参观学习,得到时任北大图书馆主任(即馆长)李大钊(1889—1927年)的热情接待。据当年6月20日《北京大学日刊》报道,李大钊也因此对山西大学校图书馆的基本情况有所了解[12]。

1922年,来自江苏的陈希同考察了山西教育等界情形。他后来记述观感道,山西大学校“校舍规模宏大……该校设有图书馆,陈备书籍千余部,供员生阅览”[13]。在这些入藏文献中,既有校内教学所需参考的电气学、土木工程学、采矿学、法学、政治学等学科专业的教材和参考图书,也有一些社会新思潮、学界新学说方面的书刊。

因此,在1927年夏,聂光甫先生(1903—1992年)在所撰《山西藏书考》一文的结末处写道,近世山西境内的图书馆,“除公立图书馆而外,各县办理有成绩者甚少。学校附设之图书馆,以藏书之富,阅者之踊跃,则首推第一师范学校与山西公立图书馆,余则多不足道,非书籍不多,即阅者无几。”[14]

文中所说的“第一师范学校”,全称为“山西省立第一师范学校”,其前身分别是山西省立太原师范学校(1912年)、山西两级师范学堂(1906年)、山西师范学堂(1905年)。可见当日含师生教科书在内,馆藏中外书籍仅1 000余部的山西大学校图书馆,在时人心目中无甚地位。对照山西大学图书馆1924—1928年间的寥寥记事,可知这些年在业务上确也乏善可陈。

3 在坎坷曲折中艰难发展的山西大学图书馆(1931—1954年)

1931年7月,遵照国民政府教育部颁布的《大学组织法》及《大学规程》,山西大学校改称山西大学,其文科改称“文学院”,法科改称“法学院”,工科改为“工学院”,各有关“学门”改称“学系”。聘留日归国的法学院教授乔钟枬先生(本名乔廷梁,山西襄汾县邓庄北梁村人)为“图书馆主任”(即馆长,系校务会议组成人员)。22年后,根据中华人民共和国高等教育部《关于1953年全国高等学校院系调整计划》的中央行政安排,山西大学工学院与师范学院独立建院,原有的财经学院合并至中国人民大学。其中山西师范学院分得中外古今书籍142 489册,中、西文杂志及小册子2 101册,由历史系教授许预甲(1904—1978年)兼任图书馆馆长,柴作梓(1921—2006年)任副馆长。

3.1 向馆员专业化及业务管理制度规章化方向的努力

1931年10月,在美国“钢铁大王”安德鲁·卡内基(Andrew Carnegie)捐设的卡匿奇图书馆学校卒业的焦芳泽女士(1894—?年)被聘为图书馆事务员兼理事。焦女士(字德溥,山西汾城人)毕业于山西第一女子师范学校。

此外,该校还聘用了1932年6月毕业于山西大学文学院的关廷选(字子平,山西汾城人)、姜怡远(字寿甫,山西阳曲人)担任图书馆“书记(员)”。馆员们学识水平的提高,对校图书馆的藏书建设和读者服务工作发挥了有益作用。

1931年8月14日,在王录勋校长(1885—1960年)主持的第五次校务会议上,通过了《山西大学各院系办事通则》《山西大学事务处办事细则》《山西大学图书馆暂行办事总则》《山西大学图书馆办法》《山西大学图书馆阅览室规则》《山西大学图书馆教职员借书规则》《山西大学学生借阅图书规则》。《各学院办事通则》包括各学院院长系主任职责以及训育、庶务、注册、图书馆、出版、体育等管理职责等共十六条。

其中《山西大学图书馆暂行办事总则》,包括馆长职责、设课(总务、编纂、阅览)、总务课(馆务会议报告馆规、文牍、会议及庶务、调查、采购、登录、校钞、装订修补、收藏图书杂志统计、征求交换)、编纂课(编目、分类、考订、校雠及撰拟提要)、阅览课(陈列图书、阅览、图书出借、书库保管)等,共七条。《山西大学图书馆办法》,包括图书馆的作用、管理委员会、图书购置、分类、设备(阅览、事务、藏书)等,共九条。《山西大学图书馆阅览室规则》包括开馆时间、借阅期限等。在三天后召开的第七次校务会议上,通过了《山西大学学生宿舍暂行规则》,其中明确规定:“下午4时至5时30分,体育活动、图书馆阅报,外出购物,5时至6时晚餐,6时至7时温习功课,图书馆阅读书报)”等[8]105-107。这一系列规定,全面规范了图书馆的行政、业务管理及师生员工的借阅服务,为图书馆日常工作的有序进行提供了可遵循的行为规范。

1933年12月,教育部督学视察山西省教育情况,留下了如下记录:“山西大学图书馆设主任及理事,分总务、编纂、阅览三课,办事馆员六人”“建筑西式居多,坚固适用……图书馆房屋11间,各学院书报室15间……容量足敷需要”“各种图书,计有11.570 1万册,值15.786 9万元,中文多于西文,科学、参考书籍陈旧者居多。”并在督查意见中指出:“旧藏图书,除古籍外,都出版过久,适用者颇少,仪器标本,亦多欠缺。”[15]

1934年,山西省政府为提升山西的高等教育水平,对专科以上学校进行了行政规划式的院系结构调整。山西省立教育学院、山西省立法学院师生及其藏书,归并入山西大学校图书馆。随后山西大学在校务会议上,又相继通过了《修正山西大学图书馆暂行办事总则》与《修正山西大学图书馆阅览规则》。据当年9月庄文亚先生编印的《全国文化机关一览》,截止到1933年底,该校本科历届毕业生共有1 941名,以及前“中斋”“西斋”等科毕业生618名[16]。

3.2 日寇侵晋期间的馆藏书刊损失及抗战胜利后的艰难恢复

自1937年抗战爆发至1949年,山西大学图书馆经历了到晋南、陕西三原、秋林等地的若干次艰难播迁,战乱给馆藏图书资料造成了大量毁损。据《山西大学校刊》1948年4月12日报道,徐士瑚校长(1907—2002年)在三原复校纪念的主题演讲里说:“溯自抗战军兴,学校迁移晋南;旋因战事扩大,奉令停课。员生流散,一切文件、图书、仪器遗失一空”。而1941年间,又“奉令北迁秋林,以交通困难,而部分员生联合当地驻军,发动风潮,因此员生散落大半,而一切设备均损失净尽。”[17]山西大学迁移至陕西宜川秋林镇期间,建立了“窑洞图书馆”。限于当时条件,只拓建了两孔窑洞,一为书库,另一为办公兼阅览室。

为保障战时图书馆的基本工作内容,图书馆颁布了《图书馆图书杂志出纳规则》《阅报室规则》《阅览室规则》。一旦有新书到馆,即刻登记编目,提供读者服务。此外,为便于图书的流通,当时教员只许借阅两本普通图书和杂志,十本参考书。而学生可借两本课本和一本杂志,且必须在馆内阅读,闭馆前必须交还,限期为一周,续借不得超过两次。新到杂志在一个月之内,也只准在阅览室内阅读,不准借出馆外。

抗战后期,山西大学教学环境较为平稳后,才开始获得专款购买图书和设备。1943—1945年间,该馆陆续从西安、重庆、上海等处购得图书3 000余册,其中既有教学参考用书1 000余册,有军事、医学、工学、历史、政治、经济、文学等领域的中、西、日文图书2 000余册,且不乏当时藏书家中流散到古旧书店的珍籍。1945年,徐校长还飞往南京,向教育部交涉到外汇美金一万元,全部用来向国外订购图书、仪器。1946年又接受了来自救济总署、卫生署、教育部的一笔资金,继续用来订购图书和仪器,也有土木系学生赵秉俊将自己所得奖学金500元,捐献给图书馆充作购书经费[6]29。

抗战胜利之后,山西大学图书馆随校复员回迁太原。随即开始修缮馆舍,回收馆藏书刊,新购图书等,图书馆业务和读者服务工作逐渐走上正常轨道。据《国立山西大学一览》记载,时任图书馆主任(即馆长)为杨维汉先生,总务股股长为艾润山,编目股股长为柴作梓,该股股员有郑维阁、师元晋两人,书刊出纳员有薛愈、杨滋荣、罗淑云三人,此外还有一位刘姓的事务员[18]。当时为便利学生们的课外阅读,图书馆增辟了“第三阅览室”[19]。

据《国立山西大学图书馆借阅图书规则》规定:“本馆借阅时间,除例假及星期日外,每日上午八时至十一时半,下午一时至四时”;“借阅中、西文图书,一、二年级学生以一部为限,助教、职员及三、四、五年级学生,以三部为限,专任讲师以上教员以十五部为限(线装书以一函为单位)……兼任教员以五部为限”“学生借述须于两星期以内归还(续借可延一星期,仅限一次——引用者注)。做出这样的规定,是因为馆藏书刊数量严重不足的原因所致。据张洪亮、李玉文编写的《山西大学图书馆简介》可知,到1949年10月1日中华人民共和国在北京成立前夕,山西大学图书馆藏书仅3.1万册,报刊尤其残缺不全。

如今山西大学图书馆拥有的历史文献收藏,受益于曾任山西大学文科学长的著名藏书家、学者张籁先生(字贯三,平陆人,1872—1959年)的“海藏庐”(又称“贯三图书馆”)藏书。1950年5月,其藏书50 995册,作价让售山西省人民政府,随即拨交山西大学图书馆收藏。因此,在《中国高等学校图书馆简介》(东北师范大学出版社1984年版)中说:“1937年日寇入侵,学校疏散,图书损失一空”“线装古籍主要是接受了山西藏书家张贯三的藏书。其中,明、清集部图书较为丰富,并有一定数量的善本书及贵重丛书、类书,山西省地方志也较丰富。”[20]

与此同时,山西大学图书馆还接受了山西大学校友南桂馨先生(字佩兰,山西宁武人,1884—1968年)捐赠的碑帖拓片3 500余种。

3.3 《国立山西大学图书馆馆报》的编印

1950年1月15日,由时任校长邓初民(1889—1981年)题签的《国立山西大学图书馆馆报》编印问世。该报系月刊,16开铅印本,主要向校内外赠阅。其《发刊辞》照录如下:

“山西大学图书馆报,是为了图书馆更好为大学工作者和同学们服务而出版的一个定期刊物。我校各院系校址,分散在太原南城、东城和太谷,图书、杂志基本上是按性质分存本校图书馆,及各外院图书分馆和各院系图书室,如果没有一个发表书目、俾众周知的期刊,可能发生有书而人不知、读不到,以及复本购置太多而浪费的现象。因之出此刊物,互通图书、情报是需要的。

学习任务繁重,而时间有限,对于书籍的选择,应该有个指导。我们计划在此刊物上,经常发表些书报评介,推荐和读法之类的文章,帮助读者少走些弯路。

大学应当培养钻研问题与结合实际的学风。因此我们愿编些期刊报纸、重要论文及资料的索引或提要——帮助学者易于找参考材料——也在这个刊物上经常登出。

随着经济建设高潮的到来,文化建设的高潮就会出现,人民出版事业在迅速的发展,书报会一天比一天多,本馆报愿尽报导之力。

另外,因为暂时还没有足够的条件出版校刊和专为学习的刊物,关于政治课方面的教学提纲,参考资料以及学习经验,暂时也印在这个刊物上,以便利全校员生的学习。

我们竭诚欢迎读者提供意见。”[21]

由此可知,该《馆报》旨在为分布不同地方的山大各院系的师生员工,提供书目讯息、书报评介和读书指导,以及时政课学习材料等。依据目前史料可知,在1950年1月15日问世第一期以后,每月15日发刊,迄今尚有第1卷1~10期及第2卷1~3期,可资查阅。

4 山西大学图书馆的馆务建树及科研编著成果举隅

高校图书馆,一方面要做好馆务工作规章化、行政管理科学化及从业人员专业化,以奠定图书馆良性发展的工作基础;另一方面,在服务该校师生读者,保障教学、科研和学科建设服务的文献资讯工作之余,还需要运用专业学识及利用图书馆资料检索之便,积极从事与文献学、图书馆学等领域的资料编研工作。浏览李嘉琳女士主编的《山西大学图书馆史》的正文及其附录(如《图书馆大事记》《图书馆科研成果》及《图书馆记忆》等),给人留下深刻印象者甚多,但限于本文篇幅,仅述如下三端,以见山西大学图书馆人的专业主义精神。

4.1 为山西大学图书馆“三化”建设打下基础的柴作梓教授

在山西大学图书馆发展史上,柴作梓先生在馆务建设方面做出了奠基性的贡献。柴先生是山西新绛县人,1946年在山西大学政治经济学系毕业后留校担任助教,并兼图书馆代主任[6]254。同年9月,他被校长徐士瑚选派至北京大学图书馆及北平图书馆,学习图书馆图书分类、编目、典藏、流通等业务,同时实地参观了北平、天津的有关图书馆。次年6月下旬,他与夫人郑维阁女士返校后,即受命负责编目股业务工作,决定了该馆图书分类采用刘国钧先生创制的《中国图书分类法》。1947年校务会议讨论并通过的《国立山西范大学图书馆借阅图书规则(修正)》等有关规章文件,即包含着他到北平“取经”之所见所得。

1953年6月,校方决定派送柴作梓、李树兰、白鸿策三位图书馆馆员赴北京,带着山大图书馆自身的若干现实问题,去做对应性的参观学习,求取业务对策。1954年1月柴作梓被任命为副馆长,主持业务工作。当年,该馆所藏书刊激增至16万余册,于次年迁入新落成的图书馆楼(人称山西大学图书馆南楼)。四年后,山西大学图书馆北楼建成。于是南北两馆总面积有近8 000平方米。1959年9月17日,在山西师范学院举办了“山西大学成立庆祝大会”,于是又以“山西大学”为名招生办学,当时学制为五年。两年后的7月,山西师范学院合并至山西大学,图书馆馆藏达到335 500册。柴先生继续担任副馆长。

1978年,柴先生主持创建了山西大学中文系图书馆学专业(七年后独立建制成为图书馆学系),并任教至1988年元月退休。在晚年自印本《往事随笔》中,他写道:“图书馆的改革方案,基本上按照北大图书馆的模式拟定的,校方完全同意,大力支持。经过一年多的努力,业务规范化,管理科学化,人员专业化的基础,初步形成。几十年来,历经沧桑,这个模式,基本没有变。这与我几十年来一直主持业务,不无关系。”[22]这一番感慨,是大学图书馆作为历史经验的一种宝贵总结,至今仍具有强烈的现实借鉴意义。

4.2 撰著出版《山西藏书家传略》的薛愈副研究馆员

薛愈,出生于1912年8月30日,太原古寨村人。1988年1月,在山西大学图书馆副研究馆员任上退休。1998年12月31日,因病去世。

薛愈在1933年毕业于太原平民中学,曾任平民中学图书馆管理员、山西新民教育馆图书干事。1946年7月,到山西大学图书馆工作,做阅览股事务员。1957年7月,馆方遵照高等教育部要求,派送有关高校图书馆任业务组长以上岗位的人员,到北京参加为期三个月的“华北地区高等学校图书馆进修班”,薛愈被选派参加。1978年7月,他又参加了山西省文化局举办的古籍学习班等。

石凌虚曾敬意满怀地写道,薛先生从业数十年来,以馆为家,视书如宝。早在1956年,在他倡议下就举办过一次以“爱护书刊”为主题的活动,收到良好效果。1985年,“在同学们的赞扬声中,我走访了山大图书馆的薛愈老先生,他今年已是七十一岁的高龄,却依然忙碌地穿行在书架与读者之间,犹如踏着一曲欢快的旋律”“薛老对无休止的机械式的出纳工作,从不厌其烦,不嫌位卑,安于本职,乐于后勤。数十年来,他对本职工作精益求精,对馆藏古籍瞭如指掌,并热心为广大师生服务。特别是对历届毕业生撰写论文,他更是主动帮助,介绍馆藏,推荐校内外有关图书等等……他还曾接待了不少国内外专家和各地编纂方志的同志,并积极协助,提供方便,甚至还亲自为他们查阅文献,复印资料,深受校内外同志的称赞,真可谓是教学与科研的好后勤。”[6]299-300

文章还说,“在山大图书馆工作的三十八年间,薛老始终默默地站在出纳第一线,并一人兼管着全校十六万余册的线装古籍。为了提高业务水平与服务效率,他认真学习专业知识,多次参加中央及省市举办的各种专业进修班。又用了数年的心血,编制了一套《山西地方志联合书目》,还曾发表了《山西地方志书目汇编》,对阅读文献、检索资料提供了方便,很受广大读者欢迎。”作者在文中举例说,1981年6月,时任馆领导委派他与同事王欣欣一起负责整理“文革”十年内乱造成的馆藏古籍,开设一间“古籍阅览室”,经过他俩合作努力,原来已成“乱摊子”的10万余册古籍,按经、史、子、集四部分类整理后,典藏上架,对读者外借。随后又以刘国钧先生《中国图书分类法》整理其余古籍,并对破损古书进行修补。

作者披露,薛先生在业内、业余处处留心发现古书,并予以保护性收藏。他曾以其专业慧眼,以当年五角钱一册的廉价,为馆里购置了清内府小红绫装写本《清实录》165册,得到了周扬(1908—1989年)、吴晗(1909—1969年)等专家学者的称赞。这套孤本作为山西大学图书馆的“镇馆之宝”之一,后来被列入国家级特藏善本。上世纪四十年代后期,薛先生常在星期天遍逛太原大南门街,铁匠巷,东、西米市,活牛市,麻市街,估衣街等处旧书摊,为山西大学图书馆选购古书旧籍,曾为该馆购买到明孤本《实录非实》、明拓本《晋祠铭》《清实录》165册及《山西省赋役全书》等。山西大学历史系教授乔志强先生(1928—1998年)评价道:“这近百种珍稀图书资料的收集表明,为文化遗产,薛老奉献了一生的心血。”[23]

薛先生在山大有“活目录”“热心人”之称,他不仅把自己悉心收集到的图书资料主动介绍给相关研究人员,并能按图索骥,竭力为其寻得资料的线索,在山西大学工作期间,为许多老中青专家们搜求、提供了难找的版本、珍本和稿本资料。乔志强先生曾深情记述道:“早年我研究辛亥革命前十年史,薛愈同志介绍一位家藏先人稿本的同志,并用星期天往返百里为我借回使用。后来我研讨中国社会史,他又介绍提供一些不为人注意的珍贵史料。我想心里对他感谢的,并不仅是少数教师。”[21]

在目录学、地方志及中国古代书文化等领域,薛先生也有其独到的研究。先后在专业期刊上发表了十余篇文章,为明《永乐大典》本、《太原府志》《辽州志》做了辑佚。还为山西省文史研究馆,选辑了若干山西近代史料。

大抵自1977年开始,他广泛参阅山西省地方史志、文集、人物传记、乡贤录及碑传铭刻等文献,从中发现、搜集和抄录山西藏书家的资料,并克服了“老伴病故,视力欠佳”的艰难处境,竭力编写完成了13万余字的《山西藏书家传略》书稿。经多年辗转迁延,终于在1996年由山西古籍出版社出版,为小32开平装本,每册定价9元。该书较为详尽地介绍了南北朝至明、清时期198位山西藏书家,记述其生平行止、藏书故往、学术成就及其他掌故逸闻,勾勒出山西历代私家藏书的发展轨迹,对于弘扬三晋藏书文化有着重要意义。

1996年10月,高增德先生(1932—2017年)在书评文章中指出:“我对几种藏书家的图书作了一个统计(《中国藏书家传略》《中国著名藏书家考略》及《中国藏书家辞典》中各辑录山西藏书家32人、1人、13人),从中可见《山西藏书家传略》一书的著者薛愈先生所付出的劳动及其价值”“从历代藏书家经历中,人们还能在字里行间看到,每逢改朝换代、兵荒马乱之时,藏书必遭兵燹劫难之灾,损失严重……薛愈先生所著《山西藏书家传略》,收入现当代人物六十余位,在记录本世纪战乱之厄,尤其‘文革’之厄,对于藏书家之摧残和对于藏书之浩劫方面,更显出比同类著作有其特色。”对于这样一部“弥补三晋文化学术研究空白”的专著,他还忍不住打抱不平道:“薛愈先生在编著此书时所付出的艰辛,与他所得到的实惠极不成比例。如果按他从1977年着手此书,至1991年将书稿送往出版社算,恰是十四个年头;然又等待周旋了五个年头,自款出资四千元,才在今年出版。而本人所得的是什么呢?全部报酬只仅仅是出版社赠给他的一百五十本样书……”[24]

4.3 主编问世《山西大学图书馆史》的李嘉琳研究馆员

李嘉琳出生于1953年,太原人。在山西大学外语系1982年毕业后,即留本校图书馆工作。1982—1983年赴东北师范大学图书情报学系(现为信息管理系)进修,1992—1993年在瑞典斯德哥尔摩大学图书馆进修。2001年起担任该馆馆长,兼山西省高校图书情报工作委员会副主任等。2021年12月24日在北京大学召开的高校图工委成立四十周年研讨会上,李嘉琳获评“高校图书馆榜样馆长”,获得“一生奉献图书馆事业,在教育部高校图工委担任两届委员,为推动山西大学和山西高校图书馆事业的发展勤勉工作、成绩斐然”的赞评[25]。数十年来,共发表《1990—1994年我国文献采访研究述评》《中外图书馆管理体制比较研究》等论文数十篇,著述有《山西省高校图书馆事业发展纪略 改革开放三十年》(国家图书馆出版社2014年版)等。

《山西大学图书馆史》系《山西大学建校110周年学术文库》系列之一,16开本,凡30万字。书前彩页印有21世纪以来,山西大学图书馆举办学术交流活动的珍贵留影与该馆成立以来不同时期的藏书印章。该书分为六章,凡30万字,一举改变了邹华享、施金炎主编的《中国近现代图书馆事业大事记》(湖南人民出版社1988年版)中仅见两条山西大学图书馆资讯记录的尴尬。

《山西大学图书馆史》前两章,叙述了山西大学堂藏书楼自1902年成立起至1949年的演变与发展。这一时期,山西大学堂逐渐摒弃中国古代书院藏书楼式管理样式,接受西方图书馆理念的影响,主动学习和借鉴北京大学图书馆等的管理经验,制定图书馆各种规章条例、增加馆藏文献数量、延聘专门人才,为近代以来山西大学的人才培养、学术研究做出了重要贡献。但随着1937年“七七事变”后日寇侵华战争的全面爆发,山西大学在几度迁徙中,馆藏书刊散失殆尽。后四章则分别以“新中国时期(1949—1976年)”“改革开放时期(1977—1991年)”“现代化发展时期(1992—2000年)”以及“走进新世纪(2000—2011年)”为标题,对中华人民共和国成立以来,该馆在各个不同时期的文献资源建设、读者服务工作、组织机构管理、建筑和设备、馆员科研成果等方面进行了梳理和总结。

须知,翔实记叙山西大学图书馆110年的坎坷曲折的沧桑历程,不仅是高校图书馆行业史的必要记录,而且更有着昭示来者的励志意义。山西大学图书馆的藏书由稀缺到丰富,馆舍建筑由逼仄到阔大,馆员由非专业到业务专业化,行政管理由藏书楼时期的简约粗放到图书馆时期规章制度的日益健全,这一切正是我国大学图书馆百年来艰难发展、努力成长的一个剪影。

5 结束语

“史学冠中华,汉宋以来双司马;经传昭万世,商周而上两尚书”“知耻近乎勇;不学老而衰。”这是1929年秋季学期,山大图书馆及教学楼等处张贴的,出自当时教授手笔的勉学励志联语。作为中国最早的高校图书馆之一,山西大学堂藏书楼自1902年随校建立以来,发展规模日渐扩大、管理规章日渐健全、馆藏文献日渐丰富,其发展过程令人感慨。

值得注意的是,山西大学较早地开始告别清代书院那种“掌书”式管理,主动借鉴、自觉学习北京大学等图书馆的现代规章管理制度,逐渐实现了由兼任馆员到专业馆员的人才资源配置,适应了现代高等教学和科研要求,并终于成为了不可或缺的高校教学、科研辅助机构。2021年12月24日,教育部高等学校图书情报工作指导委员会在北京大学召开“继承与创新:大学图书馆现代化新征程”学术研讨会,庆祝高校图工委成立40周年的同时,表彰了全国“高校图书馆事业突出贡献者”16名、“高校图书馆榜样馆长”40名、“高校图书馆榜样馆员”198名。其中,原山西大学图书馆馆长李嘉琳研究馆员赢得“高校图书馆榜样馆长”荣誉称号,现任馆长肖珑研究馆员(北京大学图书馆学系1986届本科毕业生)、馆长助理兼综合管理中心主任赵冬梅研究馆员(山西大学图书馆学系1994届本科毕业生),联袂获得“高校图书馆榜样馆员”荣誉称号。上述荣誉的取得,也正是山西大学图书馆长期致力于业务规范化、管理科学化及人员专业化建设的善果之一。