基于代谢组学的幼龄大鼠血尿湿热证随时间变化规律的研究

王元元 刘晓鹰 李 卉 罗接红 陈 畅 王林群 张雪荣 霍文丽 陈雪莲

(1 湖北中医药大学中医临床学院,武汉,430065; 2 湖北省中医院/湖北中医药大学附属医院/湖北省中医药研究院,武汉,430061; 3 武汉市儿童福利院,武汉,430061)

儿童血尿涉及多种疾病,其病理改变主要为IgA肾病。研究发现45.25%病理表现为Ⅲ~Ⅴ级,15%~40%可发展为终末期肾衰竭[1]。小儿血尿是否需要治疗以及何时治疗,中西医认识各异。西医常建议长期随访,待出现蛋白尿或肾脏病理改变到一定程度再予以治疗[2]。中医多数医家认为湿热伤络是其早期病机,主张积极治疗,但因无临床症状而单以尿检为用药依据,缺乏中医证的微观指标[3]。如何准确选择小儿血尿的治疗时机,是临床中、西医都不可回避的难题。目前公认肾活检是肾脏疾病诊断金指标,但因有创且存在并发症,受医疗及患者自身条件限制,而重复活检更难被接受。所以临床亟须一类理想的指标,既敏感精确、无创易采集,又能动态监测肾脏早期病理变化,即使在不做肾活检前提下,也能提示病情是否进入肾脏病变的进展阶段。这样,临床医师确定对小儿血尿治疗的时机时就有了参考。代谢组学属于系统生物学,可使人体生理病理状态精确地呈现出来,同时还体现出了动态性和整体性的特点,其和中医整体观以及辨证观相吻合[4]。本课题拟运用代谢组学技术,动态监测模型大鼠不同时间点的代谢物,并与病情、肾组织病理、细胞因子等指标的变化规律相应对,找出与中医血尿“湿热证”相关联的微观指征,为下一步把握本病的干预时间点奠定实验基础。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 动物 初筛76只健康雄性SD大鼠,3周龄,体质量(90±20)g,购自湖北省预防科学院实验动物中心。喂养大鼠的饲料来自于湖北省实验动物中心饲料加工厂。在提供无特定病原体(Specific Pathogen Free,SPF)级别实验动物研究中心场地的湖北中医药大学饲养。屏障环境条件设置:光照周期为昼夜12 h交替,室温控制在23~25 ℃,湿度45%~65%,造模期间,需要在人工气候箱中对温度和湿度进行调节。本研究通过伦理委员会审批。

1.1.2 试剂与仪器 牛血清白蛋白(Bovine Serum Albumin,BSA)(西格玛奥德里奇公司,美国,批号:20160730);脂多糖(西格玛奥德里奇公司,美国,批号:20160830);四氯化碳(CCl4)(武汉同兴生物科技有限公司,批号:10654251);二甲苯(国药集团,批号:10023418);大鼠转化生长因子-β1酶联免疫吸附测定试剂盒(欣博盛生物科技有限公司,批号:20161015);大鼠核因子κB酶联免疫吸附测定试剂盒(武汉华美生物工程有限公司,批号:20161101)。固体核磁共振谱仪(布鲁克公司,德国,型号:Bruker AVANCE III 600 MHz)。

1.2 方法

1.2.1 分组与模型制备 76只大鼠适应性喂养1周,未发现尿潜血和蛋白。筛除4只,将剩下72只按随机数字表法分为对照组和模型组,每组36只,造模方法为结合课题组前期研究[5-8]和张静等[9]报道的方法。对照组:普通饮食喂养12周,隔日注入2 mL的酸化水,第6周、第8周用生理盐水注入尾静脉及皮下。模型组:连续喂养高脂及高糖饲料,隔日将0.1%的BSA酸化水(400 mg/kg)给大鼠灌胃,每周注入0.1 mL CCl4和0.3 mL花生油,皮下注射12周。从第4周开始添加人工高温湿热环境。把大鼠置于恒温恒湿箱中5 d,起始温度设置为28~35 ℃,湿度70%~95%,温度升高1 ℃/d,湿度增加5%/d。5 d后,大鼠回到屏障环境。第6周需要进行尾静脉注射,注射1%BSA酸化水(20 mg/kg),1次/d,共3 d。第6周、第8周分别进行尾静脉注射脂多糖(0.05 mg/只),实验持续至第12周末。实验出现:大鼠外观湿热证候,尿常规检出血尿和(或)蛋白尿,肾组织病理改变与系膜增生性肾炎表现十分相似,利用免疫荧光可观察到IgA沉积,此时可判断造模成功[5-9]。

1.2.2 外观观察与指标检测 观察大鼠的一般情况、每周称重并采集尿样,用于尿红细胞(Urine Red Blood Cell,URBC)、24 h尿蛋白定量(24 h UPro)检测。第4、6、8、10周每组随机选取6只大鼠,采集其尿液,12 h内不得进食,再称重,麻醉方法采用腹腔注射10%氢氯醛,心脏采血,血样用于检测生化指标总胆固醇、尿素氮以及用于酶联免疫吸附测定法检测转化生长因子-β1(Transforming Growth Factor-β1,TGF-β1)和核因子κB(Nuclear Factor-Kappa B,NF-κB)。

1.2.3 肾组织超微病理检测 取双侧肾脏组织,冠状面切取0.2 mm厚的肾组织于10%甲醛固定做光镜检查(PAS染色,×400);切下一小部分外周肾皮质并冷冻,为免疫荧光IgA检测提供样本。

1.2.4 代谢组学分析

1.2.4.1 代谢尿采集方法 每周留取大鼠即时尿液(500 μL~1 mL),无菌巾铺于代谢笼下方,用无菌吸管取即时尿,装入2.5 mL EP管中,-80 ℃冰箱保存。

1.2.4.2 核磁共振氢谱(1H-Nuclear Magnetic Resonance,1H NMR)检测方法 先对一维(1D)1H NMR谱进行采集,频率600.13 MHz,温度25 ℃。取500 μL尿样加入管a,振荡摇匀,静置10 min,离心分离时长10 min,离心半径97 mm,12 000 r/min,采集上清液450 μL,将这部分液体放入管b中,振荡摇匀,静置1 min。取45 μL Buffer加入管b中,振荡摇匀,离心,取480 μL上清移至5 mm核磁管。借助于NOESYGPPR1D序列采集谱图。参数设置:谱宽:20 ppm,等待时间:2 s,混合时间:100 ms,时间1∶4 μs,90°脉宽:15.2 μs,采样时间:1.36 s,采样点数:32 K,累加自由感应衰减Free-induction Decay,FID)次数:64次。

1.2.4.3 数据处理及统计学分析 将1H NMR的FID信号导入到Chenomx核磁软件包(V8.1,加拿大)。自动进行傅里叶变换,调整相位,校正基线。每一个积分值面积都要进行处理,采用归一化方法,得到每一段的矩阵以及对应的积分面积。利用主成分分析法以及正交偏最小二乘法,对不同化学位移点的差异峰进行识别,得到差异化学位移点积分段的相对定量结果。

多元变量统计分析,主成分分析(PCA)为无监督识别方法,可以观察各组样本的代谢轮廓。得分图(Score plot)模型组(粉红)与对照组(淡蓝)分开。PCA载荷图(Loading plot)反映了代谢物对主成分(PC1,PC2…)的贡献率。正交偏最小二乘分析方法是一种有效的监督识别方法。为区分样本提供了支持。交叉验证(CV)在评估模型的质量上发挥了作用,模型的质量(R2)和模型的预测能力(Q2)可以作为模型质量的评估标准,排列组合验证(Permutation Test)在OPLS-DA模型分类效果的评估上发挥了作用。然后开始1 000次随机排列组合实验

血尿湿热证模型相关生物标志物,VIP值可以反映出主要的变量,同时也可以反映出这些变量的重要程度。VIP值越高意味着在样本区分中付出得越多。在本次实验过程中,将VIP值大于1的代谢物进行独立样本的t检验,P<0.05的代谢物被确认为存在潜在可能的生物标志物。

1.2.4.4 富集分析与代谢网络图 把潜在差异代谢物导入MetaboAnalyst5.0数据库,进行代谢通路的富集分析,再利用京都基因与基因组百科全书(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes,KEGG,http://www.kegg.jp)数据库构建代谢网络图。

2 结果

2.1 一般情况与生化指标 对照组大鼠精神可、活动自如、食欲可、二便调;模型组大鼠第4周后出现易疲倦,嗜睡、反应迟缓、毛发湿润、食欲不振、小便短赤、大便软烂、消瘦,部分大鼠可见皮下水肿、甚则阴阜潮湿等湿热症状(死亡1只)。与对照组比较,模型组第5周起体质量增长速度放缓,第7周起体质量增长迟缓(P<0.05),第11周最为明显(P<0.01);第6周出现血尿(P<0.05),第8周可见蛋白尿(P<0.05),且持续至实验结束(P<0.01);血肌酐、三酰甘油和总胆固醇增高(P<0.05)。见图1。

图1 2组大鼠体质量、生化指标的比较

2.2 肾脏超微病理及免疫荧光 对照组肾组织结构清晰完整,同时,肾小球处于正常状态,毛细血管袢开放情况良好,系膜细胞并未出现增殖,细胞外基质也未出现聚集现象,肾小管结构保持完整,间质无炎症细胞浸润;模型组在第6周的时候,系膜细胞以及系膜基质增生开始出现。随着实验的开展,到第8周、第10周以及第12周增生愈发明显。同时可以观测到一些肾小球系膜区开始呈现出分叶状,并且扩展速度越来越快。可以观察到毛细血管的管腔变化,其变得越来越狭窄,同时肾小球的上皮细胞也与以往出现了不同的变化,开始不断肿胀、变性。在肾间质中能够观察到一些炎症细胞浸润,在系膜区出现了IgA免疫荧光沉积++。见图2~3。

图2 2组大鼠不同时间点肾组织比较(PAS染色,×400)

图3 第12周2组肾组织病理学比较(免疫荧光染色,×400)

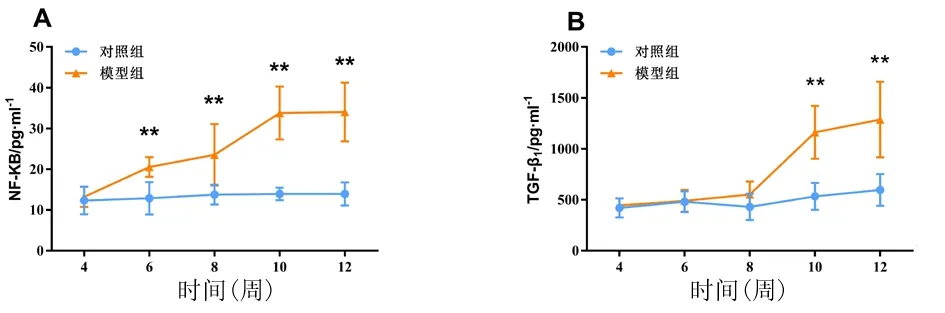

2.3 细胞因子 本实验模型组NF-κB第6周升高(P<0.05),早于TGF-β1第10周升高(P<0.05)。见图4。

图4 2组大鼠NF-κB、TGF-β1比较

2.4 代谢轮廓 共找到61种代谢产物。见图5。

图5 代谢物归属谱图(0~10.0×10-6)

2.5 多元变量统计分析 2组样本在Score Plot图中有分离的倾向。S-Plot图显示对应于3.02、2.98等化学位移的代谢物。本模型R2=0.851 0,Q2=0.562 2,说明模型质量好且预测能力强(R2>0.5,Q2>0.5)。实验结果显示R2与Q2的P均小于0.01,无过拟合,意味着这一模型的分类效果符合预期。见图6。

图6 PCA、OPLS-DA得分图、载荷图和S-Plot图、交叉验证、排列组合验证(Permutation Test)

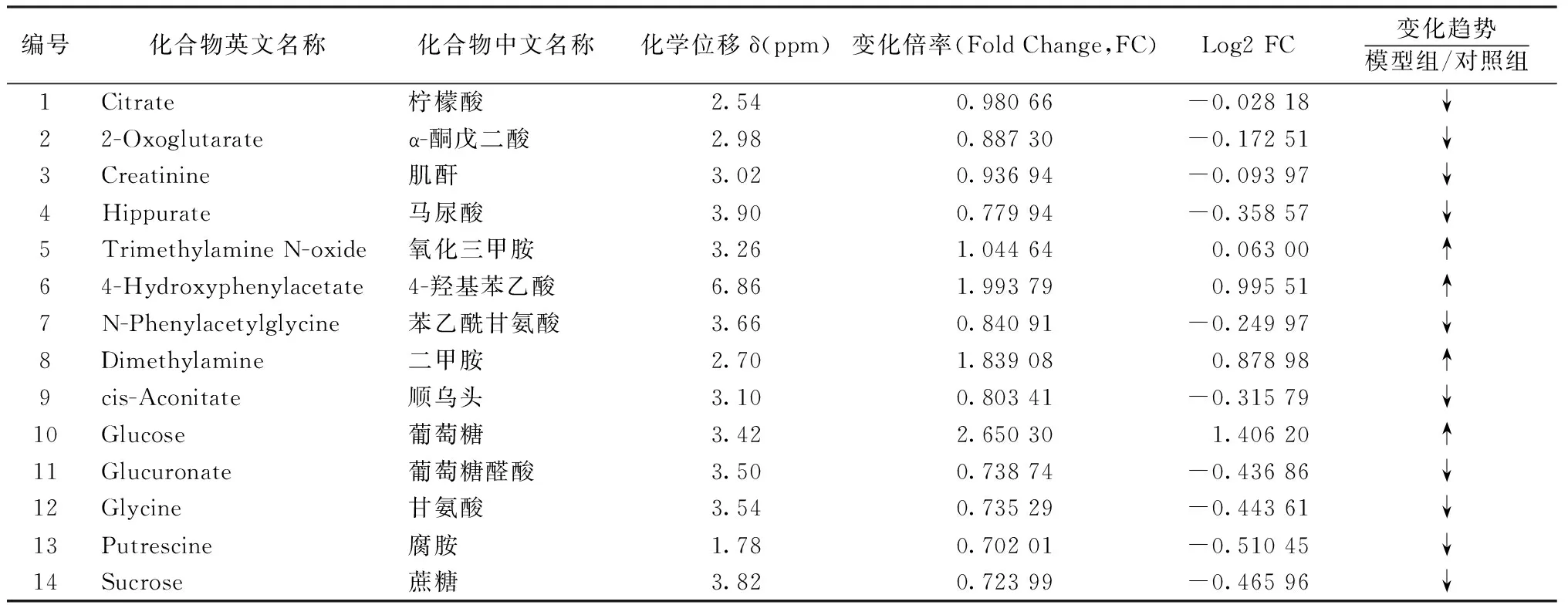

2.6 血尿湿热证模型相关生物标志物 共筛选出14种差异代谢物。见表1。与对照组比较,模型组总体趋势表达下调的物质共计10种;总体趋势表达上调的物质共计4种。见图7。

图7 VIP值

表1 IgA肾病幼龄大鼠血尿湿热证模型相关生物标志物

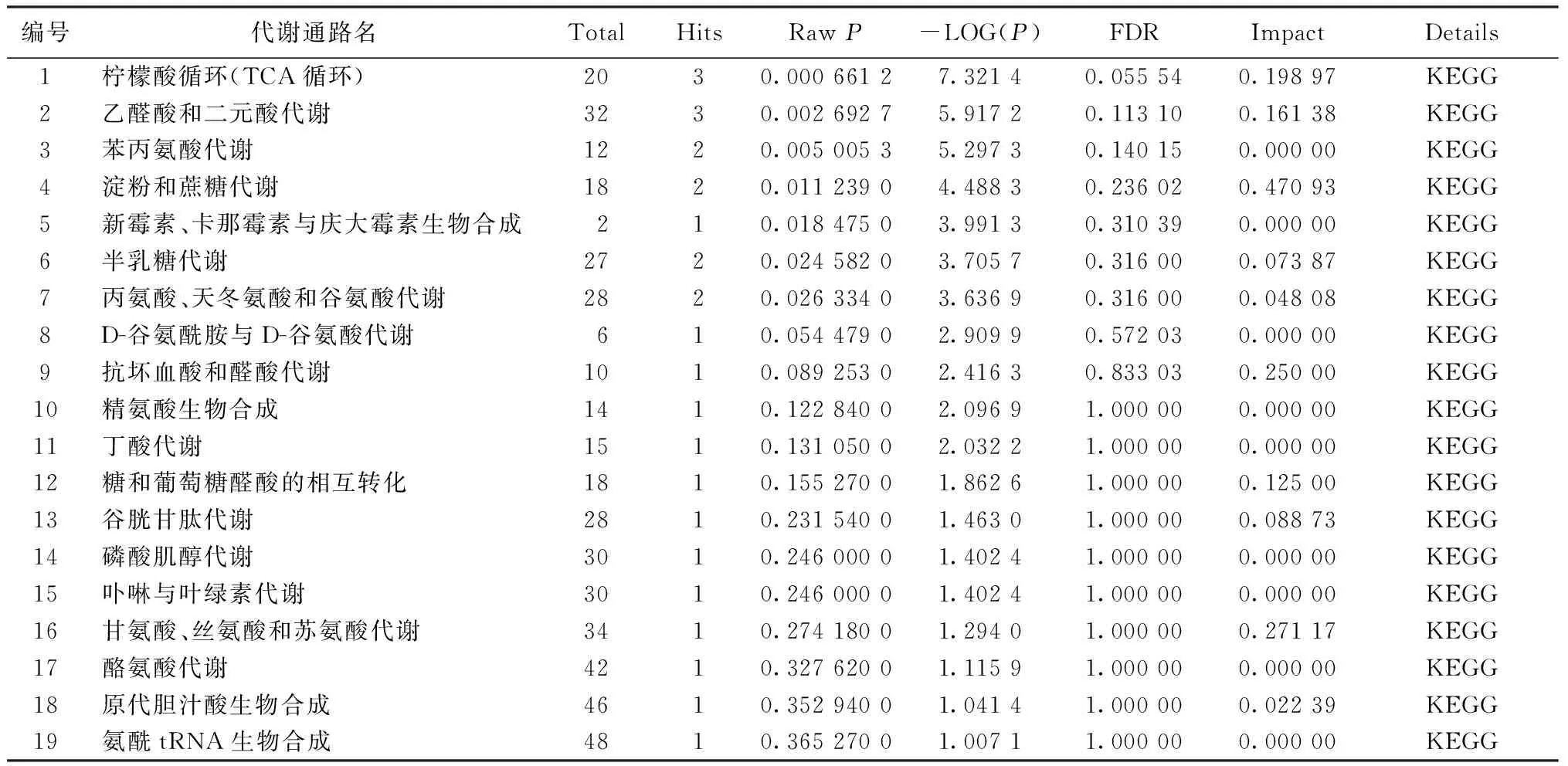

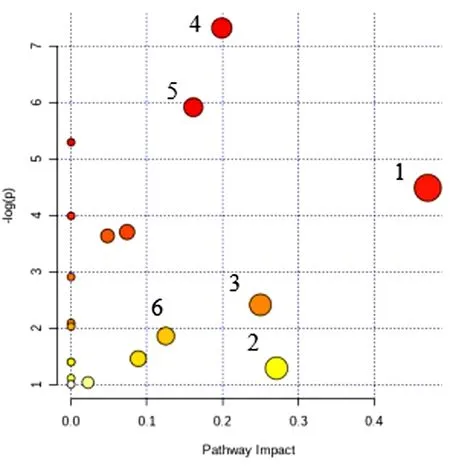

2.7 代谢通路分析 涉及19条通路。见表2。将Impact值>0.1的路径视为潜在的靶标代谢通路,结合代谢通路拓扑分析气泡可见三羧酸循环、乙醛和二元酸代谢、淀粉和蔗糖代谢、糖和葡萄糖醛酸相互转化等6条为主要代谢路径。见图8。在KEGG网站下载相关代谢途径图,描绘相关代谢途径中差异代谢物的代谢网络及14种潜在生物标志物随时间变化的折线图。见图9~10。

表2 通路分析结果

图8 代谢通路拓扑分析

图9 相关代谢途径中差异代谢物的代谢网络

图10 14种潜在生物标志物时间变化趋势

2.7.1 三羧酸循环代谢扰动 柠檬酸、顺乌头、α-酮戊二酸是三羧酸循环主要参与物质,表现为总体浓度呈下降趋势,以脱离外湿环境的第5周更明显(P<0.05或P<0.01)。说明大鼠体内三羧酸循环的能量代谢发生扰动,这3种物质的合成受到影响,与前述外观改变一致。

生化层面可见第10周起模型组血肌酐显著升高(P<0.05),而相对应在代谢层面可见尿肌酐第5周起含量降低,该趋势持续至第10、11周时模型组较对照组出现明显降低(P<0.05;P<0.01)。故肌酐改变可反映早期肾功能损伤情况。

2.7.2 肠道微生物紊乱 实验中模型组马尿酸总体为下降趋势,以5、7、12周最为明显(P<0.05)。且甘氨酸水平降低,表明大鼠湿热证造模使在肝内进行生物转化的过程受到扰动,与生化层面三酰甘油和总胆固醇增高共同提示了肝内代谢异常。本实验中,氧化三甲胺和二甲胺在第5周表达上升,然后回调,之后又开始缓慢上升。本实验第5周起苯乙酰甘氨酸增高(P<0.01)后总体呈下降趋势直至实验结束。4-羟基苯乙酸通过苯丙氨酸代谢路径生成,再经酪氨酸代谢可进入三羧酸循环,从第5周起即增高(P<0.01),升高趋势持续至实验结束。

2.7.3 氨基酸代谢扰动 二者模型组与对照组比较发生扰动(P<0.05或P<0.01),去除造模因素影响后又回调,总体趋势以下行为主,说明体内氨基酸代谢发生紊乱。

2.7.4 糖类代谢扰动 实验可见模型组大鼠第5周蔗糖和葡萄糖醛酸明显增高(P<0.01),之后下降,到第9、10周再次小幅增高,至实验结束时较对照组下降。而葡萄糖在第6周开始升高(P<0.01),第8、10、12周明显升高(P<0.01),最终较对照组增高。

3 讨论

我科国家级名老中医倪珠英教授指出儿童血尿病机表现为“以热为先,因湿为重”,其发生与湿热之间存在着必然联系,并且湿热也是影响其转归病理一个重要因素[10]。本实验模型组在实验开始即加入高糖高脂饮食,第4周加入高温高湿环境,第6、8周给大鼠尾静脉注射脂多糖和CCl4,该造模方法对大鼠“制造”了体内、外湿热环境,使其体内胃肠受损,体外湿热丛生。结合大鼠外观湿热证表现,尿检中发现了血尿、蛋白尿,高脂血症、肾功能下降,出现炎症介质启动、肾脏病理改变、IgA免疫荧光沉积等变化,表明该造模方法成功地建立了病证结合的IgA肾病幼龄大鼠血尿湿热证模型。

在细胞因子层面,核因子κB参与多种炎症介质、趋化因子和促纤维化因子的合成、细胞凋亡等过程。一般来说,细胞因子表达水平的变化先于其他炎症介质的激活和释放[11]。转化生长因子β(TGF-β)直接影响着介导肾小球疾病进展。TGF-β1直接影响介导肾小球疾病进展。TGF-β1过度表达时可以对炎症反应产生一定影响[12]。说明在造模早期即有炎症因子启动及表达,与肾脏病理改变相对应。

在代谢组层面,共筛选出14种差异代谢物[13]。IgA肾病大鼠的肠道菌群代谢、能量代谢、氨基酸代谢、糖代谢均出现了随时间变化的代谢扰动,IgA肾病的发病可能与这些代谢途径的变化相关。能量代谢方面,三羧酸循环是能量代谢和物质转变枢纽[14]。α-酮戊二酸通过精氨酸生物合成精氨酸后再生成胍乙酸,后者与甘氨酸在脒基转移酶作用下合成肌酸,加快肌酐的生成速度。借助于肾小球可将肌酐排出,如果观察到肾小球病变,表示其滤过功能减退,排泄速率必然小于生成速率[15]。氨基酸代谢方面,腐胺和甘氨酸属于氨基酸。腐胺主要是由鸟氨酸脱羧形成的[16]。甘氨酸为必需氨基酸非极性脂肪族,临床上可降低血脂,促进脂肪代谢。糖代谢方面,经戊糖、葡萄糖醛酸相互转化途径,谷氨酸可转变为葡萄糖醛酸,后者经淀粉和蔗糖代谢路径,转变为尿苷二磷酸葡萄糖,再转变为葡萄糖。或尿苷二磷酸葡萄糖在半乳糖代谢下,转变成尿苷二磷酸半乳糖,之后再进行转变,成为了蔗糖以及葡萄糖,后者再进行分解,得到丙酮酸,受到线粒体氧化脱羧影响,形成了乙酰CoA,而后开始进入三羧酸循环[14]。糖是机体重要能量来源之一,本实验大鼠一直给予高糖高脂饮食,葡萄糖醛酸、蔗糖下降,可见糖相关代谢出现扰动,而葡萄糖的含量增加也说明糖转化为能量进入三羧酸循环的利用率降低。此外,其中涉及肠道微生物代谢途径的5种代谢物质,其丰度变化表明脂多糖、BSA可能引起大鼠肠道微生态扰动,致肠道菌群功能失常,而使大鼠湿热证状态持续至实验结束。肠道菌群分解含苯基化合物产生苯甲酸后,再在肝脏线粒体基质与甘氨酸生成马尿酸[17]。马尿酸主要由肾脏以尿液的形式排出,一部分会经过肾小管排泄,另一部分则会经过肾小球滤过,其水平异常可以体现出肾小球和肾小管的功能障碍[18]。本实验中马尿酸水平降低说明肾脏功能受累。肠道菌群将食物中的胆碱和L-肉碱分解产生甲基胺类代谢物三甲胺,在肝脏经过黄素单加氧酶,代谢成氧化三甲胺,再转化为二甲胺随肾脏排出体外[19]。正常情况下,二者可经尿液排出体外。有研究表明血清氧化三甲胺浓度随着肾功能的降低而显著增加,正常成人尿液氧化三甲胺与血浆氧化三甲胺之间表现显著正相关[20-21]。之后有学者进行了一项成人队列研究,该研究结果显示尿液氧化三甲胺与肌酐比值在早期慢性肾脏病患者和健康对照组之间差异无统计学意义(P=0.20)[22]。早期慢性肾脏病儿童G2-G3期尿液中DMA和氧化三甲胺的水平低于G1期儿童[23]。在肠道中,苯丙氨酸由厌氧菌先代谢成苯乙酸,后者在肝脏中结再与甘氨酸结合生成苯乙酰甘氨酸[24]。有研究发现小儿特发性肾病综合征患儿存在尿4-羟基苯乙酸水平上调[25]。给结肠癌模型大鼠喂食含有强抗氧化剂白藜芦醇食物时,大鼠尿液4-羟基苯乙酸水平下降,这表明了4-羟基苯乙酸水平与氧化应激之间的相关性,而氧化应激可能是肾功能神经调节失衡和以足细胞异常及肾小球结构改变或丢失为特征的组织损伤的致病因素之一[26]。有研究认为,肠道微生物群在产生高水平IgA的小鼠和过度表达B细胞活性因子的转基因小鼠中,其可以对IgA肾病的发病起到重要支持作用[27]。

本实验以时间为纵轴,从一般情况、生化、肾组织病理、细胞因子、代谢组学等多个维度进行横向对比。初步发现模型大鼠代谢通路相应代谢物的异常表达时间进程与趋势,从第5周起即有代谢组学层面的改变,均早于其他各维度异常改变的时间节点,且各层面的内涵并非畛域分明,而是紧密关联,相互交集。为下一步明确血尿湿热证幼龄大鼠的干预时间节点奠定了实验基础。然而,将代谢组学用于预测血尿湿热证模型的病变程度及治疗节点,尚需更多实验研究的论证。