笙的传统技巧在现代作品中的运用

—— 以《忆雪》为例

王 刘 杨 磊

随着时代的发展,越来越多的现代作品,从传统文化的广泛研究及人文情怀的深入挖掘角度进行创作,传统的技巧,固定的指法运用以及和弦搭配,都随着作品的创新相应改变。演奏者应加强对传统技巧的掌握,并且根据新作品提出的要求对其进行灵活的处理与运用,从而适用于现代作品中情感表达的要求。《忆雪》创作于2009年,作曲家李博为传统笙与钢琴创作的一首现代曲目,《忆雪》的呈世,向演奏者提出了新的挑战,促进了演奏技法的提升,同时也极大地拓展了笙的音乐表现力。乐曲中大量的节奏变化,多样的和弦转换以及精妙的默契协奏,使其成为近些年在各大舞台上频频演奏的一首现代作品。

笔者作为笙演奏者,在对作品的二度创作中,深刻感受到作曲家对现代作品中多种技巧的探索与思考。作品试图通过多变的节奏型以及多样的和弦转换和力度变化,对口内技巧运用、气息控制、指法运用三方面进行改变。演奏者需要改变传统的演奏理念,同时要加强对现代作品中长线条音乐形态的刻画,对双吐、碎吐、锯气、颤音、打音等系列传统演奏技巧进行实践与总结。另一方面如何更好地运用演奏技巧与协奏对象精准合作,追求情感与色彩的统一也值得我们深思。因此,本文以李博的《忆雪》中传统技巧在现代作品中的合理运用为切入点,对现代作品中演奏技巧的运用进行研究与探析。

一 、《忆雪》中部分口内技巧及其运用

《忆雪》作为新时代传统笙的代表作品,在演奏技巧与音乐表现上都有着创新性的突破,作品中运用到的传统口内技巧主要有:花舌、锯气、碎吐、双吐……传统口内技巧在面对现代作曲手法中复杂的节拍转换和多样的力度变化时,其快速变换和衔接都需要进行新的尝试,突破了传统的技巧运用观念,同时进入了更高的技术表现领域。

1.碎吐

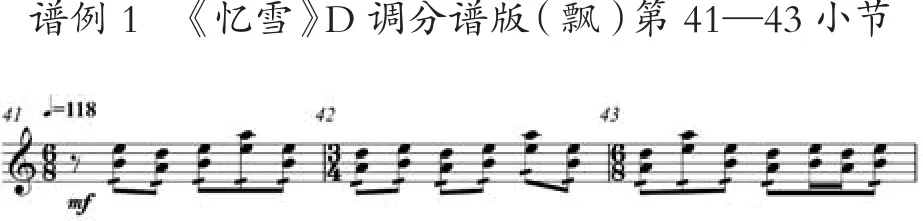

“碎吐”是笙演奏中的传统口内技巧,其在双吐演奏原理的基础上形成,按照字面意思可以理解为零碎的吐音。碎吐的演奏是将一个完整的长音用“吐”和“苦”两个音节将长音快速且均匀地断开,使其音色形成一种如同雪花满天飘过,散落在地的音响效果。碎吐在演奏时舌头动作幅度要小,频率稍快,形成一种吐音细碎、均匀且连绵不断的演奏效果。碎吐这一技巧常在传统曲目中的慢板出现,用以烘托意境。在《忆雪》这部作品中,碎吐这一技巧主要集中运用于第41—82小节,随着节拍的多样变化,碎吐的运用也改变了常规演奏方式。

上述谱例为《忆雪》“飘”段落中的主导动机,大部分演奏家在演奏此段旋律时进行了两种处理:第一种是采用了传统碎吐技巧进行整段演奏;第二种是采取了软双舌的双吐演奏。从谱面上我们可以观察到,此段旋律的节拍进行了多次的转换,所以在演奏这段旋律时,为了体现6/8拍与3/4拍节拍转换的强弱律动,我们在运用整体碎吐技巧演奏的同时,要强调逻辑重音,并适时加以慢打音进行扶持。这样的碎吐演奏打破了传统乐曲中大段无明显节拍重音转换的演奏效果,同时也给演奏家带来了新的思考与要求,要通过演奏给听众展现出雪花在东北黑土原野上随风飘零的景象,用饱满的气息一以贯之来表现雪花肆意飘舞的洒脱与狂放,展现出作者对往事的追忆与未来的期许。

2.双吐

吐音是管乐演奏中一个基础技巧,吐音总体分为单吐、双吐和三吐。吐音演奏时舌头的口内动作与人发“te”音时舌头运动方式极为相似。双吐在作品中的运用极为普遍,是在单吐的基础上发展而来。双吐主要分三种:软双舌、中双舌以及硬双舌。“软双舌在吹奏时舌向上自然卷起,舌尖与上颚相抵,利用气息冲击,然后与声音相结合发出‘冷’字音。在舌尖放下的同时发出‘跟’字(舌腰位置)音。连续读这两个字,会发出‘冷跟冷跟……’;中双舌舌尖的位置放在上下牙床之间,用力相顶,利用气息冲击,舌尖突然离开,然后与声音相结合发出‘打’字音。在舌尖离开的同时发出‘嘎’字音。连续读这两个字,会发出‘打嘎打嘎……’”。在《忆雪》的“旋舞”以及双声部段落当中运用了大量软双舌技巧,中双舌技巧在快板中广泛使用,声音结实饱满,富有一定的冲击力。

上述谱例为“旋舞”段落中最激烈的旋律片段,从谱例中可以看到整个片段节拍变化十分复杂,出现了4/8—3/8—5/16(7/16)的连续变化。在快速演奏中面对复杂的节拍转化,对中双舌的演奏提出了巨大的挑战。中双舌演奏时,舌头的位置需要更加靠前,动作幅度减小、频率增快,在保持绝对颗粒性的同时,还需通过节拍特征进行逻辑重音的强弱处理。

在乐曲第88、89小节里,许多演奏家为了加强音乐的激烈程度,将四个三十二分音符使用了花舌处理,通过有爆破效果的花舌演奏将旋律重音推向第二拍和第四拍,这样的技巧衔接与处理,保持了乐曲中ff的力度要求和重音强调,也增强了音乐的表现力。如此快速的演奏中,一小节内进行两次花舌和吐音之间的快速转化和衔接,无疑是一种传统技巧运用上的尝试与挑战。

再观察乐曲在第88—93小节的重音标记,我们会明显发现其改变了正常律动的重音位置,即在弱拍位置奏重音。从“旋舞”段落谱面分析,我们会感受到作曲家在创作中对于传统双吐技巧已经进行了创新性的改变与尝试。演奏者面临上述多种技巧无缝转换以及复杂变化的律动和节拍逻辑重音的多样转换时,应仔细读谱、认真思考,打破传统演奏的口内状态,灵活地变化舌头在口内的位置,积极应对现代作品提出来的新要求。

3.锯气

“锯气”这一技巧是笙演奏中的特殊技巧,演奏效果似拉锯的声音。其吹奏方法为:“将舌抵上牙床,发出‘司’的声音之后,利用气息的冲击和下巴的弹动,随之发出‘嗖’的声音,就这样一吹一吸,吹吸交替连续发出‘司嗖’的声音效果,即为锯气。锯气在乐曲中的运用也有两种分类:单锯气、双锯气,二者在速度上有明显不同”。《忆雪》中作曲家并没有明确要求使用锯气,但部分演奏家会针对自己对乐曲的理解,在华彩段落演奏中适当地使用这一技巧,使得乐曲的情感表现得到显著提升。

上述谱例为“深情”段落的自由演奏片段,在此,部分演奏家运用了锯气的演奏技巧。在做渐强时通过音的不断叠加到最后一个音块,随着锯气的使用快速依次放开所有的音,达到一种情绪的快速转化,并在长音处将旋律交接给钢琴演奏。此处锯气技巧的使用有其合理之处,乐句起始处力度最弱,口内发“司”音,随着力度渐强,音由高到低依次叠加至最密集的音块,此时口风最小,气流最急,力度达到最强;随之发出“嗖”音,并随着余气释放,力度减弱,音块中的音由低到高依次递减,最后落在“mi”音上。此处需要演奏者在对乐曲二度创作时进行深刻的思考,演奏效果与方法并无固定标准,部分演奏家对锯气的特殊处理,也打破了此技巧的常规使用方法,极大地增强了音乐表现力,带给观众全新的聆听感受。

二、《忆雪》中部分关于气息控制及指法运用的新思考

笙的现代作品中扩大了长线条旋律的创作规模,这对演奏者在颤音运用及气息控制时都提出了高度要求。《忆雪》中减少了对手指类传统技巧的运用,将西方传统和声作为乐曲表现中的重要手段,因此,演奏者需要灵活改变固定指法来达到乐曲的要求。

1.气息控制

在《忆雪》中,作曲家谱写了大量富有抒情性的旋律,需要演奏者在气息控制中,加强对作品整体的思考与把握,以“长线条”的气息控制理念贯穿整体的演奏,用深厚扎实的气息推动旋律的进行,并合理地使用颤音技术来抒发情感。

(1)颤音技巧的运用

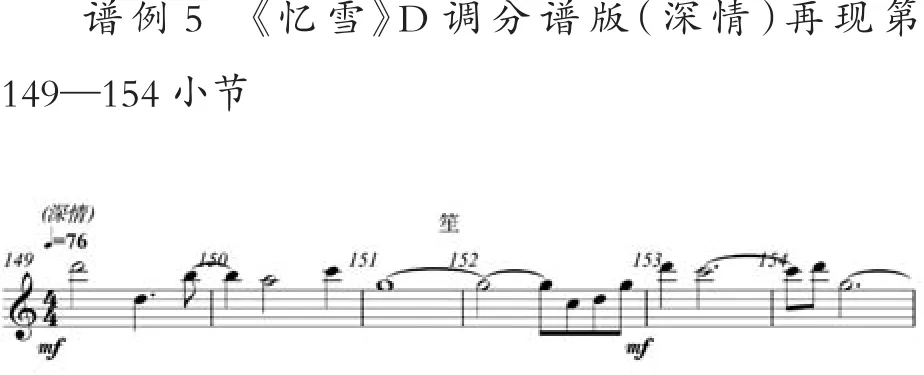

颤音是使用频率较高的演奏技巧之一,颤音主要分为:腹颤音、舌颤音、气颤音、喉颤音。各种颤音的演奏方法不同,效果也各具特色。在《忆雪》中对颤音的运用主要为:腹颤音和喉颤音,这两种颤音的运用,使得音乐表达更具抒情性与歌唱性。“腹颤音是通过腹肌的收缩与扩张进行联合运动,在呼与吸过程中使气流做比较快速的强弱循环变化(即疏密交替变化),从而鼓动簧舌发出波浪音。演奏者在吸气时必须要对小腹(丹田)加以控制。当演奏者胸腔的中、下部由外扩张时,横膈膜就会逐渐进行节奏地下垂,从而带动小腹的腹壁肌肉微微地比较均匀地向前弹动,而后腰部的肌肉向后及两侧周围扩张,在扩张的过程中,气流缓慢地被吸入肺部。呼气的时候要加强控制小腹,此时胸腔中、下部以及腹壁的肌肉逐渐地做弹性收缩,在腹部颤动的影响下横膈膜相应地进行松、弛、紧、张,并缓缓地向上提起,且同时将气流输出。”“喉颤音是在演奏者进行运气时,喉腔进行一张一缩,均匀而迅速地进行起伏颤动,从而造成气流节奏性的波动,依靠鼓动簧舌而产生的颤音”。腹颤音与喉颤音的演奏原理基本相似,但因其演奏效果的差异,多用于表达不同情感。腹颤音多表现慷慨激昂或忧怨愤恨的情绪,情感渲染更为浓烈;喉颤音更多表现忧伤、哀怨的情绪,演奏中多带有感慨与踌躇的心情。《忆雪》中主要在“深情”以及“深情”(再现)段落,伴随着长线条的旋律适时使用这两种颤音来抒发情感。

上述谱例为《忆雪》中开篇“深情” 段落的主旋律(谱例4)及其再现(谱例5),主旋律缓慢低沉、情意深切,乐句气韵悠长,再现时则慷慨激昂、热情澎湃,乐句紧凑急切。两个段落音乐元素相同,经过不同节奏组合与力度的变化,传递出截然不同的两种“深情”。在两个乐段中,长音部分多使用颤音技巧来进行情感的升华,面对谱例中同一主题旋律在不同段落里的律动及情感变化,怎样合理地选择与运用颤音需要演奏者进行细微思考。

乐曲开篇“深情”段落的表达更具有叙事性,整体旋律表达因偏向于平静式的讲述,而腹颤音多具有轰轰烈烈、如泣如诉般的表现特点。因此,此处不适宜使用大幅度的腹颤音。此乐段中“深情”的表达,应加强乐句长线条的叙事性,用饱满平稳的气息进行吹奏,可在乐句的末尾长音处适当使用喉颤音,随着力度的不断渐强将情绪逐渐释放,与下一句进行巧妙的衔接与过渡,整体演奏表现出一种拨开云雾见太阳般的梦幻感。

乐曲“深情”再现部分的高八度变奏,从谱面对比观察,随着演奏的力度、音区的反差变化,演奏情感应更加充沛,旋律线条的强弱变化也应更加明显,长音处应多使用振幅更大的腹颤音,使得情感的抒发更加炙热。从以上乐曲片段研究来看,现代作品中长音部分的处理打破了传统颤音使用的观念,演奏者需要根据整体的力度布局、情绪递进和情感表达来合理地运用不同的颤音,在遵循传统作品中“长音加颤”观念的基础上,更加理性、细微、精准地体现出演奏技法如何助力情感表现。

(2)双声部的气息控制

在笙作品的创作中,双声部是极为常见的一种创作手法。谱例6中,李博先生通过节拍转换和力度变化的双声部创作,对演奏者在指位变化和气息运用中提出了新的挑战,演奏者需要从宏观和微观不同的视角来解读乐曲,并思考双声部中气息的控制方法。

首先,从微观角度思考,该片段在节拍上使用了6/8拍,演奏者在演奏时通常会进行三种节拍重音的处理方式:第一种为上方持续“fasodo”和弦,下方分解和弦采用“so sido”三个音为一组(so 为重音)的逻辑进行演奏,一小节内分为4组;第二种处理 方 式 是 以“so sidoso”“sidoso si ”“doso sido”为三组,其中每组以第一个音为重音进行演奏;第三种处理方式为“so sidoso sido”为一组(so为重音),每小节分2组来进行演奏。这三种演奏方式是不同演奏者针对曲目的不同理解体现出的处理方式,笔者在进行观察与演奏后认为,第三种处理方式更符合作曲家的创作构思,且更适应于演奏时气息与手指的配合。在演奏双声部时,无论哪种处理方式都需要演奏者对音值组合进行思考,并且每个音组在气息运用时需要加强对节拍重音的恰当处理,如此打破了演奏复调或双声部时对气息运用的惯性思维。

其次,从整体角度思考,作曲家在创作此段旋律时已进行了明确的谱面标记,从而决定了整段气息的力度控制。在第77—78小节,作曲家用连音线连接了两个小节的“fasodo”和弦,这样的创作已决定了,演奏时无论低声部的分解和弦怎样进行重音强调,整体上需要绵延不断的气息体现旋律的连贯性。至第79小节,通过乐句关系与渐强力度前后衔接的思考,此处气息运用也不必过多因吐音演奏和重音强调的影响而改变,演奏者需要注意长线条的旋律走向,用饱满的气息推动线性旋律的进行。

(3)散板段落的气息控制

在笙的现代作品中常以长串单音或整段和弦的自由散板演奏来烘托情感描绘意境,在《忆雪》中也频繁出现两种形式的散板演奏,其中,在“雪景”散板片段里长串单音的自由演奏给气息控制带来了更高的挑战。

对于第147小节中,长串的单音旋律在识谱与练习上给演奏者提出了新的挑战,在识清与练熟之后,针对散板部分的气息运用需要进行全新的思考。首先,应以充沛且连贯的气息保证“长线条”的旋律性;其次,应根据作曲家谱面明确的力度要求来控制气息的强弱变化。

从第147—148小节来看,我们需要注意单音与和弦在气息运用量中的分别处理,尤其在散板部分中,演奏和弦时气息应更为充沛。从谱面我们可以观察到,作曲家在第147小节两个柱式和弦处有着更为明显的强奏记号,在第148小节中,随着音乐在单音与民间传统和声的不断交替并伴随着旋律的上行,音乐张力不断扩大,演奏力度不断增强。演奏者应在每个单音后的柱式和弦加强气息运用,从而加强单音与和弦色彩的对比,并在此基础上控制乐句整体的力度变化。

2.指法运用

在现代作品中,历音、打音、抹音等传统手指类技巧运用的频率在不断减少。《忆雪》中传统手指类技巧近乎无迹可寻,通过研究部分重难点技巧片段我们可以发现,随着双声部技术和西方传统和声的使用,演奏者在指法运用中遇到了新的挑战,需要适时改变固定指法并且打破民间传统和弦指法观念。

(1)和音指位改变

从“旋舞”中一段快速和弦变化片段,我们可以从和弦变化对指法运用的影响进行反向思考。首先,作曲家在创作《忆雪》时,常常打破传统五度、八度和音的使用,以大小七、小小七和弦和九和弦进行替代,因和弦性质发生变化,在传统笙演奏中,传统和音的指法也需进行改变。其次,在上述片段中常出现和弦与单音之间跨越八度的来回转换,这样的大幅转换需要演奏者对音位极高的掌控力,打破传统观念,进行跨度式开放收缩按音位的指法训练。

(2)固定指法改变

“飘”段落中的双声部片段,通过柱式和弦与分解和弦在左右手中的运用与配合,改变了固有的指法运用,对演奏者的手指运动能力提出了更高的要求。针对24、26簧桂式笙演奏来说,演奏此段旋律时,需要演奏者进行手指越位的运动:左手中指控制D调高音la、左手大拇指控制D调高音fa。手部需要在保证足够松弛的状态下迅速进行指法切换,同时柱式和弦与分解和弦的同步变化,在指法变动和手指运动上也迎来了新挑战、新运用。

通过以上两段谱例的分析,我们需要明确,无论指法因作品创作发生怎样的变化,手部保持足够的松弛一定是所有指法运用的核心要领。现代作品中并无过多的传统手指类技巧,演奏者更应保持手部足够的松弛度,从而保证自然的演奏状态,以更好地诠释作品。

三、《忆雪》中演奏技巧的运用对其协奏性的凸显

《忆雪》是为传统笙与钢琴创作的一首协奏作品,全曲共有“回忆、深情、飘、旋舞、呼唤、深情和尾声”七个乐段构成,其中“旋舞”乐段侧重笙的表现,“呼唤”乐段突出了钢琴的主体地位,其余五个乐段则重在笙与钢琴的均衡协奏。笔者通过对几位极具代表性的演奏家采访后,发现他们都指出了,在演奏时要着重关注作品的协奏性,强调了笙与钢琴的互动与融合。

1.作曲家与演奏家对《忆雪》协奏性的思考

浙江音乐学院副教授杨磊老师、无锡民族乐团声部首席樊京、南京民族乐团声部首席潘婷,在《忆雪》的教学与传播过程中取得了卓越的成就,具有较强的典型性和代表性。笔者对三位演奏家进行了专访,他们对如何通过技巧运用体现出作品的协奏性都有真知灼见。

浙江音乐学院杨磊老师对《忆雪》的协奏性提出了个人观点:“演奏这部作品时,必须要做到‘笙谱入眼、笙音入耳、笙技入脑、笙情入心’四点要求,结合思政课程的育人理念,从谱面、音色、技术运用、情感投入几方面精准切入,从而达到高质量的演奏标准”。杨磊老师与作曲家沟通时了解到,《忆雪》是作者在北京家中看到了窗外雪至,而联想到家乡和家乡的雪有感创作而成。作曲家从小生长在东北长春,对于雪有着深厚的感情,他寄情于雪,通过作品表达出对家乡雪景的追忆,寄予对家乡和亲人的思念之情。现代作品中都富有创新性的设计与编创理念,“这种创新不仅仅是在乐曲的乐谱上进行创新,也包含着对传统诗词文化和器乐文化带来的固有听觉系统进行创新”,在学习和演奏《忆雪》时要加强观察与思考,把握好笙与钢琴的协奏性,协调处理二者之间频频出现的承接和对位关系,从而更好地进行情感抒发。

无锡民族乐团声部首席樊京对《忆雪》的协奏性做出了如下思考:“无论是笙与钢琴还是笙与乐队的演奏版本,都需要注意协奏中的‘对话感’。与乐队版本对比来看,在与钢琴配合完成作品时会感到更加自如,演奏状态更具有代入感,且笙与钢琴间的对话感更加鲜明,无论是情感处理还是音乐表现力都可以相得益彰”。樊京作为内地较早演奏《忆雪》笙与乐队版本的演奏家,他在与钢琴和乐队合作演奏这部作品时有着完全不同的感受,但无论哪种合作形式,乐曲演奏的协奏性都十分重要。通过对《忆雪》中钢琴谱面的观察,许多段落都是由钢琴先进行铺垫,随后引出笙的旋律,在“呼唤”段落中,需要将主奏交给钢琴,笙需要根据钢琴演奏的情绪来进行力度与速度上的调整,更加明显凸显了二者之间的协奏性。在与乐队进行协奏时,樊京也指出:“要注意与琵琶、颤音琴、大鼓三件乐器之间的交流,与钢琴演奏版本对比,乐队协奏更具挑战性,音乐打破了个体的抒情性,具有了明显的集体歌颂性,给观众更加辉煌的视听感受”。

南京民族乐团声部首席潘婷认为:“《忆雪》虽为笙曲,但这部作品是作曲家为笙与钢琴两件乐器共同创作的一首作品,因此作品给演奏家和听众的感受更像是一部二重奏作品,演奏者在处理与演奏作品时也更应注意笙与钢琴间的协奏关系。潘婷认为,李博先生在创作《忆雪》时,敢于尝试,勇于创新,运用众多现代作曲技术的同时,仍保留对传统演奏技术的高度要求,在演奏过程中需要加强对钢琴乐谱的熟悉度和对慢板部分的细致处理”。潘婷在中央音乐学院深造和在职后出版《忆雪》专辑时都与作曲家有过深入的沟通,据了解李博先生在创作《忆雪》时是笙与钢琴同步创作,并非完成笙声部创作后再进行钢琴的编配,因此二者之间的旋律应答极为密切。通过采访可以了解到,首先,作品在“飘”段落中进行叠音与减音演奏时,从力度、速度上都需要与钢琴进行一定的呼应,在“呼唤”段落快速三十二分音符的重复变奏时,可以注意到此时钢琴声部为三连音、十六分音符、后十六、八分音符等节奏的旋律线条,笙与钢琴间的主从角色相互转换,笙需要转变为伴奏声部来配合钢琴演奏的音乐变化;其次,在演奏和学习中,应对钢琴乐谱烂熟于心,这样在乐曲的气口与华彩乐段的收尾处,二者配合会更加默契;最后,潘婷认为许多现代作品中想要更好地诠释慢板的情感表达,就不能完全按照谱面节奏规整地演奏,要适当扩充节奏的延展性,扩展音乐线条的张力,乐器间的协奏也更需精益求精。

2.演奏技巧在笙与钢琴互动融合中的合理运用

《忆雪》是作曲家为笙与钢琴所作的一首作品,在演奏中钢琴协奏不再局限于传统的陪衬效果,笙与钢琴之间的身份转换与互动效果显得尤为突出,通过演奏技巧的合理运用,更好地凸显了主奏乐器与伴奏乐器间的协奏性。因此,《忆雪》中在运用演奏技巧时,需要注意与钢琴之间的对话交流,在协奏中追求二者情感与色彩上的高度协调。

(1)笙与钢琴呼应关系中的演奏技巧

上述谱例为“深情”段落的华彩片段,笙演奏使用软吐音将各音依次叠加,最后再用锯气或依次快速放音的演奏手法,完成与钢琴的旋律交接,整体口内技巧一气呵成,再加上气息对渐强渐弱的精准控制,表现出雪景中归乡列车由远及近传来的笛声。此时钢琴伴奏持续前一乐句承接而来的十六度复音程作为铺垫,笙自由奏完一句后,钢琴紧接着采用双声部的呼应手法,表现出远方列车在山谷中的呼唤应答,通过演奏技巧的合理运用,将乐曲的情感进一步升华,两件乐器在协奏间共同追寻了音乐情感与色彩上的统一。

(2)笙与钢琴包容关系中的演奏技巧

上述谱例为“飘”段落的起始片段,该片段更好地体现了钢琴与笙协奏间的包容关系。乐段开始的重音由钢琴先奏,笙从6/8拍的第二拍开始演奏,运用碎吐或软双舌的演奏,描绘出雪花轻盈飘逸、漫天飞舞的唯美画面。进入第45小节,笙使用花舌与呼舌的演奏技巧并且用扎实的气息控制强弱起伏变化,钢琴伴奏转变为分解和弦进行灵动的演奏,两件乐器通过4小节的演奏互动,展现出笙似风吹、琴如花舞的诗画意境。由此演奏可发现,笙与钢琴间是和谐包容、相辅相成的关系,二者在技巧与灵魂的碰撞间升华了情感,音色和感情色彩完美融合。

(3)笙与钢琴主从角色转换中的演奏技巧

上述谱例为“呼唤”段落的起始片段,从谱面可以观察到,笙是由八个连续的三十二分音符为一组的旋律进行快速演奏,钢琴则采用了三连音,四个十六分音符,两个后十六,两个八分音符等丰富的节奏型,伴随和弦的变化进行主旋律的演奏。在“呼唤”中笙转换为伴奏声部辅助钢琴演奏,在演奏的过程中,笙无论在速度、力度还是情绪的转换都需要随着钢琴演奏进行变化,从中两件乐器的协奏性进一步凸显。

笔者作为笙专业演奏的学生,在学习并多次演奏这部作品后也深刻地感受到《忆雪》协奏性的强大魅力。作曲家在创作《忆雪》时使用了大量的传统技巧来作为演奏的核心支撑,希望通过笙与钢琴的默契协奏传递出乐曲描绘的画面与作品表达的思念之情。开篇“回忆”通过长音渐强和呼舌渐弱表达梦境般的追溯和思念之情;“深情”段落的音乐为全曲主导旋律,华彩部分运用了锯气、散打、呼舌、硬吐音等传统技巧,为演奏者在如何从情感表达角度合理运用传统技巧带来深思,同时表达了思念的情深意切;“飘”和“旋舞”部分是作者对雪景的捕捉,两段进行了对雪花千变万化、不同姿态的描写,两段快板考验了演奏者传统口内技巧快速切换的能力,同时思念之情更为急切。如何在传统的基础上推陈出新,博采众长,不仅仅是作曲家在创作时的着力点,更是演奏者在协奏曲演奏中的肯綮所在。

结语

删繁就简三秋树,领异标新二月花,《忆雪》作为新世纪现代笙曲的代表性作品,不仅在创作中允洽运用了现代作曲手法,而且真切展现了深挚的人文情怀。作品在运用传统技巧时推陈出新、博采众长,对口内技巧、气息控制、指法运用进行了变革与发展。在笙与钢琴协奏过程中,合理运用演奏技巧对作品情感表达与色彩渲染起着至关重要的作用,在笙与钢琴互动融合中会遇到诸多新的要求与挑战,倡导广大笙专业演奏者要勤思考,并用实践去击破演奏中的种种难点。

就如何使笙的传统技巧在现代作品中得以合理运用而言,笔者认为,首先,演奏者应立足传统,推陈出新。演奏吹管类乐器的核心在于灵活清晰的口内技巧与深厚扎实的气息支撑,这也是所有乐曲想要完美呈现的“根”和“魂”,因此我们应强化基本功训练以提升音乐表现力;其次,现代乐曲的创作需要作曲家与演奏家之间进行充分的沟通交流,作曲家需结合乐器的实际演奏效果和乐器特性进行发展性创作,演奏者更应在融汇演奏法的基础上,深入领悟乐曲的创作构思与内涵,从而更好地进行诠释,在理论研究领域,应整合优秀作曲家、演奏家的经验积累,在更宏观的层面、更深入地起到总结、分析和学术引领的作用;最后,笙演奏者要努力提升对现代协奏作品的驾驭能力,规范演奏技巧,应对技术挑战,追求更加理想的高度。

[1]罗乐:《笙演奏的口内技巧探讨》,《文化创新比较研究》2019年第3期,第56-57页。

[2]李光陆、岳华恩、李明轩:《笙专业统编教材》(第一册),首都师范大学出版社,2008年版,第54页。

[3]吴伟涛:《笙演奏中呼吸的研究及教学实践研究》,《北方音乐》2014年第4期,第82+84页。

[4]杨磊:《37簧笙协奏曲“笙声漫”的艺术特色》,《艺术研究》2020年第3期,第50-52页。