“双碳”战略下废弃露天矿山生态修复模式研究与实践

——以山东省废弃露天矿山为例

刘传娥,李生清*,胡靖爽,蒋磊

(1.山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队,山东 济南 250014;2.山东省煤田地质规划勘察研究院,山东 济南 250104)

0 引言

矿产资源开发为我国经济社会的发展做出了巨大贡献,但随之带来的矿山地质环境问题,尤其是大量历史遗留废弃露天矿山的存在,导致矿业开发与生态环境保护之间的矛盾日渐凸显。十八大以来,党中央把“大力推进生态文明建设”作为战略决策,我国矿山生态修复工作也走向了一个新阶段[1-6]。

我国露天矿山生态修复工作呈现问题类型多、形成机理复杂多变、分布面积广、修复难度大等特点[2],国内外专家学者采用统计法、分类法等多种方法,从环境地质学、灾害地质学等方面,对矿山生态修复展开了深入研究,取得了较大进展[7-14],但对于露天矿山生态修复模式研究较少。

山东省作为矿业大省,计划经济时期露天矿山的开采造成了众多山体破损,严重破坏了生态环境,成为全面建设小康社会的约束瓶颈[12-14]。现如今,“绿水青山就是金山银山”理念深入人心,尤其是“双碳”目标的提出,各级政府更是把废弃矿山生态修复作为工作的重中之重。本文基于山东省露天废弃矿山存在的矿山地质环境问题,结合已修复废弃矿山经验,总结了“双碳”目标下露天矿山生态修复的方向应考虑与之匹配的社会、经济体系,同时包括文化的功能、旅游的功能、群众满意度和美学感受等,旨在形成一整套系统的、完整的、可供参考的矿山生态修复模式。

1 废弃露天矿山概况

山东省已发现矿产156种,查明资源储量的有96种[16]。计划经济时期的无规划开采、退出保护区等政策性关停,导致了大量历史遗留废弃矿山的产生,尤其是废弃露天矿山。截至2017年底,山东省共有各类历史遗留废弃矿山7991座,其中露天开采矿山7352座,地下和露天联合开采矿山50座,地下开采矿山599座(图1)[16],废弃露天开采矿山存量明显大于废弃地下开采矿山。

1—历史遗留露天矿山数量≥1000座;2—1000座>历史遗留露天矿山数量≥500座;3—500座>历史遗留露天矿山数量≥300座;4—历史遗留露天矿山数量<300座;5—水域;6—界线图1 山东省各市历史遗留露天矿山分布图

2 主要矿山地质环境问题及生态修复情况

2.1 废弃矿山存在的主要矿山地质环境问题

(1)崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害隐患突出。废弃露天矿山曾经的开采方式多以高台段和竖向爆破为主,现存山体立面破碎松动,危险性较大,极易引发崩塌。同时,以往遗留的固体废弃物随意、超负荷堆放,遇强降水,极易引起滑坡和泥石流。据不完全统计,1987—1997年有资料记载的较大规模的崩塌、滑坡、泥石流矿山地质灾害有7次,造成19人死亡[17]。

(2)地形地貌景观破坏。废弃露天矿山以剥离挖损土地为主,开采前一般为林地、草地覆盖的山体,开采后导致山体由正地形转为负地形,形成凹陷;现场遗留的高陡不稳定边坡,使场内绝壁林立;许多地方都被碎石、废矿渣掩埋,严重破坏了地表自然景观。

(3)挖损、压占土地资源。废弃后的矿山矿坑遍布,残余矿块、矿渣广泛分布,造成了矿区土地资源的极大破坏和浪费。有关数据统计,山东省有历史遗留露天需修复的山体和采坑6681处,压占损毁土地资源3.24万hm2。

(4)含水层破坏。部分废弃露天矿山在过去开挖过程中破坏了含水层,造成地下水含水系统的破坏,严重影响和破坏了矿区及周边地区的地下水均衡系统和补径排条件,形成以矿区为中心的漏斗区,致使废弃露天矿山影响范围内的浅层地下水枯竭、泉水断流、供水井干枯等环境地质问题发生。

2.2 历史遗留矿山修复概况

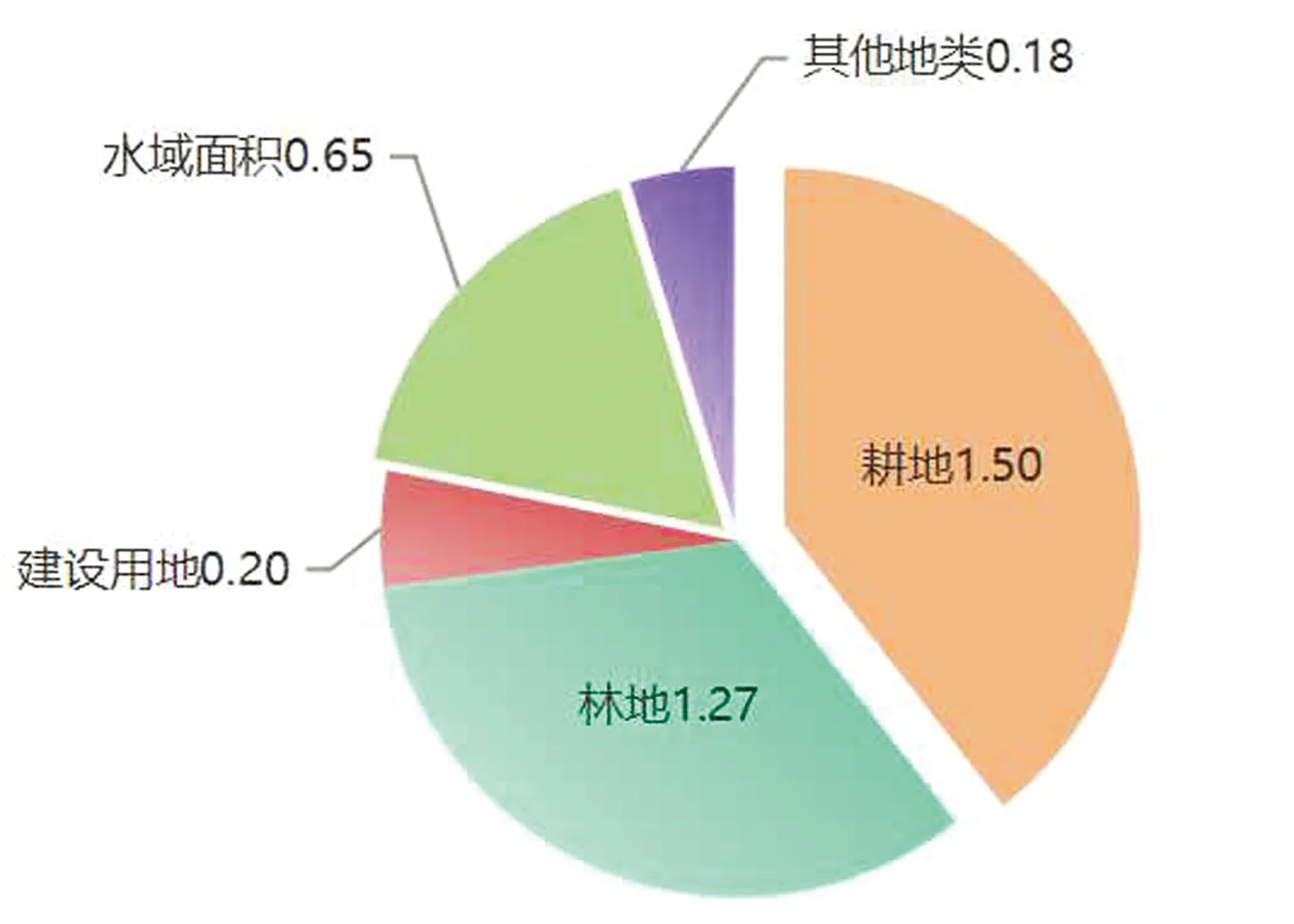

近年来,随着习近平生态文明思想“绿水青山就是金山银山”理念的深入人心,尤其是“双碳”目标的提出,山东省将历史遗留废弃矿山生态修复工作作为一项重要的政治任务来抓。近年来,全省投入的治理资金总量约为102亿元[15],实施的生态修复工程主要为矿山复绿工程、矿山生态修复示范县建设、历时遗留矿山采坑区治理和调查等相关工程,完成废弃矿山和破损山体治理工程1400多项,恢复可利用土地面积3.8万hm2,其中恢复耕地1.50万hm2,林地1.27万hm2,建设用地0.20万hm2,水域面积0.65万hm2,其他地类0.18万hm2(图2)[16]。大量历史遗留矿山生态环境问题得到了有效治理,矿山地质环境生态修复工作走在全国前列。

图2 山东省矿山生态修复各地类面积饼图(单位:万hm2)

传统的废弃矿山生态修复工作注重地形地貌重塑、植被恢复等,对于节能、减排、增汇等考虑较少,过多的人工干预措施,增加了化石、材料等能源消耗和二氧化碳排放,与“双碳”目标背道而驰。当前形势下,需要结合“双碳”目标对矿山生态修复工作路径进行总结和思考。

3 废弃露天矿山生态修复模式

随着“双碳”目标的提出,人们的环保意识进一步增强,人们对矿山生态修复的理念和要求发生了变化。不再局限于单一的消除地质灾害,而是期待“因地制宜、讲求实效”,引入更多生态学、地质学、美学、景观设计等先进理念的修复模式的出现(图3)[17-24]。同时,碳中和、碳达峰是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,在废弃露天矿山生态修复中,“双碳”目标实现路径主要是环境整治、土地整治、景观重建、产业转型、社会转型5种矿山生态修复模式。

图3 不同利用方向修复模式

4 山东省废弃矿山修复模式研究及实践应用

4.1 生态复绿模式:环境整治

生态复绿模式以恢复植被为主。主要任务和目标是通过对裸露边坡和废弃地进行植被恢复,提高植被覆盖率。以“双碳”目标为前提,废弃矿山修复后能够恢复或增强碳汇功能,弥补曾经开采活动导致的碳汇损失,使废弃露天矿山的“碳源”转向为森林氧吧的“碳汇”。如崂山区滨海大道两侧北龙口南侧废弃采石场生态修复工程:该废弃采石场均位于青银高速和崂山风景区可视范围内,被开采山体形成多处高陡边坡,存在崩塌地质灾害隐患。该工程完成增加绿化面积1656hm2,成林后的项目区,很大程度上增加了该区的碳汇能力,附近的空气质量得以改善。

4.2 农林渔禽模式:土地整治

矿区开采前主要为农业土地利用类型,开采后水土污染较轻,土壤质量下降较小,土壤肥力无明显损失,水资源较为丰富,可采取土地平整措施,“挖深垫浅”“划方整平”,将其整理成为农业用地。土壤作为重要的碳库,土壤改良环节,通过埋入植物秸秆、动物粪便等有机肥,改良土壤生产能力,增加粮食产量,改善民生,增加农业生态系统的固碳能力,真正实现“废弃采坑”变身“聚宝良田”。如青岛西海岸新区宝山镇鑫茂采石场矿山修复项目:采矿活动形成了长约310m,宽约140m,深约25~48m,边坡坡面角64°~70°的采坑,经修复,矿区范围内增加了耕地3.4hm2,同时整理矿坑周围耕地7.6hm2。

4.3 科普教育基地模式:景观重建

矿山开采揭露地质遗迹景观、典型地层、岩性、化石剖面或古生物活动遗迹、矿业遗迹等,对此类矿山可以打造为地质公园和矿山公园。

(1)地质公园。露天矿山开采揭露的地质遗迹是地质历史事件的记录,反映了地质历史变化、地壳运动、古岩浆热液的活动和成矿环境。地质公园主要是保留已经揭露的地质遗迹,避免过度投入,减少工程治理工程中的能源消耗和碳排放,同时融合自然及人文景观,实现残存资源再利用和生态环境可持续发展。使满目疮痍的废弃露天矿山成为地质遗迹保护、生态环境保护与地质科学研究和科研普及的教育基地。如济宁金乡羊山省级地质公园和青岛市即墨区马山石林地质公园。1994年,马山石林地质公园被国务院批准为国家级自然保护区,被列为世界三大石柱群之一。

(2)矿山公园。国际上近年来形成了一种新理念——基于自然的解决方案[25]。矿山公园生态修复模式便是其中之一。矿山公园以展示矿业遗迹为核心,包括矿业地质遗迹、矿业开发史籍、矿业生产遗址、矿业活动遗迹、矿业制品以及与矿业活动有关的人文景观。矿山生态系统具有自然恢复能力,矿山公园建设侧重依靠自然力量改善生态环境,减少碳量排放。通过保护、可持续管理和自然修复方式的生态系统修复行动,同时为人类带来生态福利。沂蒙钻石矿矿区内胜利1号金伯利岩岩管露天采坑经合理设计,采取生态修复技术,把废弃的矿山改建成了一处集爱国主义教育、学术研究、科研考古、生态园林于一体的沂蒙钻石国家矿山公园。

4.4 旅游景观再造模式:产业转型

废弃矿山建设为旅游业用地,主要是将废弃矿山依托自然资源,融合人文景观,与现代旅游相结合,通过科学低碳化生态修复方式,使废弃矿山实现低碳源高碳汇的同时,又将自然资源转变为经济优势,以产业升级实现对“双碳”目标的贡献。如:威海华夏城:通过修复44个矿坑,恢复被毁山体近266.67hm2,森林覆盖率由原来的56%提高到95%,建设成一处自然与科技融为一体的新型生态旅游度假胜地,成为国家5A级生态园林景区。

4.5 建设用地转化模式:社会转型

国土空间是一个有机的生命共同体,“双碳”目标的提出,要求生态修复需要协调统一的体制机制。“双碳”目标的实现离不开公众参与,倡导低碳消费等生活方式是实现碳中和目标最基础、最持久的动力源泉。建设用地转化模式是指通过对城镇周围露天开采的、坡度较平缓的矿山破坏土地进行综合整治,使其成为各类建设用地,缓解城市化建设中的建设用地紧张问题,使损毁严重的工矿区转化为城镇村,实现了废弃露天矿山的社会角色转型,同时改变了周围居民的生活方式,成为“推动节能减排”类型的双碳目标实现路径。如:济南市西营镇老峪安置小区,小区所在地原为废弃石灰岩矿,采坑面积83000m2,采坑内渣石无序堆放、岩石裸露,经科学设计,将其建设为老峪安置小区,建成61栋建筑单体。这项工程节约了城镇建设用地指标,改善了遗留废弃矿山造成的矿山地质环境问题,改变了老峪村粗放的生活方式,生活污水、餐厨垃圾等有序排放,助力“双碳”目标。

5 结论

(1)明确了矿山生态修复方向常见类型。从生态复绿修复模式、农业用地修复模式、科普教育基地修复模式、旅游业用地修复模式、建设用地修复,论述了矿山生态修复的方向。

(2)碳中和、碳达峰目标的提出,使矿山生态修复的内涵和外延发生了新的变化,在废弃露天矿山生态修复工作中,各修复模式应结合环境整治、土地整治、景观重建、产业转型、社会转型5种矿山生态修复路径,助力“双碳”目标的实现。

(3)矿山生态修复工作不仅仅是生态环境的修复,同时应考虑与之匹配的社会、经济体系,生态环境及其区域发展的规划,综合设定露天废弃矿山的修复方向。