新见阳曲矛考

刘秋瑞

郑州轻工业大学汉语国际教育系

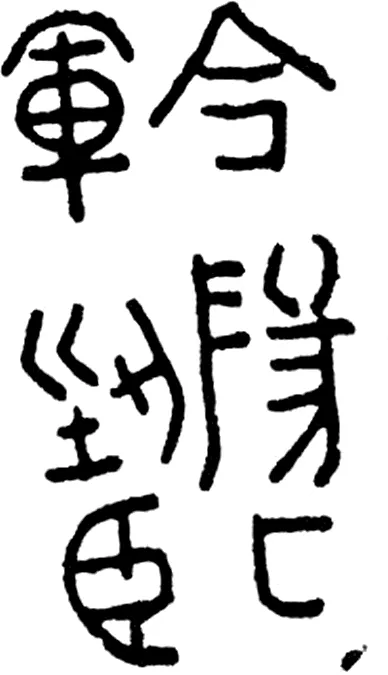

近日,笔者在藏家手中见到一件战国铜矛的照片(图1),其铭文与《中原文物》1988年第3期公布的“合阳矛”铭文形制相同。原简报中附有铜矛铭文摹本(图2),称合阳矛“矛身中孔、矛身横断面呈菱形,中脊起凸棱,棱两侧有血槽。骹呈圆筒状,骹上有一圆穿”。此矛圆銎,銎口有箍,两叶最宽处2.5厘米、刃长8.5厘米、全长14.7厘米。骹上阴文篆刻六字:

图1 藏家手中的铜矛照片

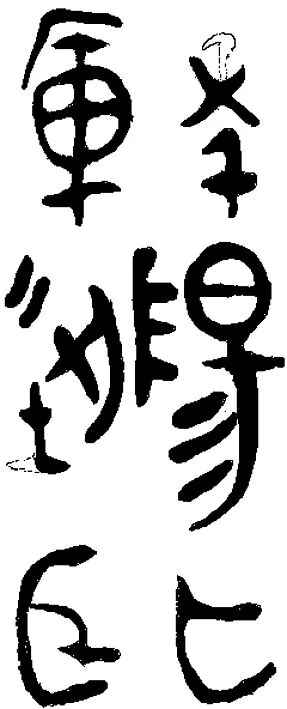

图2“合阳矛”铭文摹本

(采自《新收殷周青铜器铭文暨器影汇编》292号)

此矛后又著录于《新收殷周青铜器铭文暨器影汇编》,(2)钟柏生等编: 《新收殷周青铜器铭文暨器影汇编》,台北: 艺文印书馆,2005年。以下简称“《新收》”。编号为292;吴镇烽先生主编的《商周青铜器铭文暨图像集成》,(3)吴镇烽: 《商周青铜器铭文暨图像集成》,上海: 上海古籍出版社,2012年。以下简称“《铭像》”。编号为17612。由于没有这件“合阳”铜矛的其他相关信息,对于其释文及国别,各家研究都依据最初公布的摹本展开。

关于“合阳矛”的国别,吴良宝先生根据新见合阳鼎铭文与铜矛铭文中的“合阳”,认为属“魏国”,并指出:“合阳不仅见于秦昭王时兵器‘十七年丞相启状戈(《集成》十七·11379)’,还见于魏国‘阹()阳府’官印、‘合阳上库矛’等,地在今陕西合阳县东。据《史记·魏世家》等史籍的记载,公元前330年,魏败于雕阴,献河西之地于秦;公元前328年,魏献上郡于秦。至魏惠王后元七年(公元前328年),魏国疆土已从今陕西省境内退出。据此,属于‘河西之地’的合阳由魏入秦的时间应不晚于公元前330年。”(4)吴良宝: 《战国魏“合阳鼎”新考》,《考古》2009年第7期。后来,吴良宝先生又撰文提到这件铜矛的年代不晚于公元前330年,并将之归为无纪年的战国中期魏国兵器。(5)吴良宝、张丽娜: 《战国中期魏国兵器断代研究》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2003年第1期。而吴镇烽先生在《铭像》中认为其属“秦”,(6)吴镇烽: 《商周青铜器铭文暨图像集成》。未作说明。

图3 据铜矛照片 所做的摹本

我们根据藏家手中新见的铜矛铭文,做了一个相对清晰的摹本(图3),将此新见铜矛与前文提到的“合阳矛”(为作区分,下文仍称其为“合阳矛”)重新考证,并对两件铜矛的铭文及国别作出研究。

由照片可见,这件铜矛中脊起棱,脊两侧有血槽,叶底圆转,骹呈圆筒状,骹口处有箍边,在骹和叶连接处有一钉孔。刻铭位置在骹上,刻款为竖刻,从骹口处始刻,至钉口处回行。据最新材料,两件铜矛的铭文都应隶定为:

十(?)年阳匚(曲)库冶臣

首先,从兵器的铭辞格式来看,这件铜矛虽然有个别字漫漶不清,但同原“合阳矛”一样,均符合三晋兵器铭文的典型特征: (1) 造器之地的掌政者为监造;(2) 铸造兵器之处多记明为某库;(3) 直接铸造兵器的工人叫冶。(11)黄盛璋: 《试论三晋兵器的国别和年代及其相关问题》,《考古学报》1974年第1期。“阳曲”是监造机构,表明这件兵器并不是由中央系统制造的;有铸造兵器的“库”;还有直接铸造兵器的工人“冶”。此矛铭文在监造和冶工之间多出一个铸造机构“库”,没有出现“工师”之名,并不是严密规整的三级辞铭格式。据苏辉先生研究,赵国兵器辞铭格式的转变发生在惠文王二十年到二十八年之间。“(赵惠文王)前期和中期一些地方县邑的兵器铭文中只出现两级监造人员,或缺主造工师或省去冶工,辞末偶有‘执剂’,但作为督造者的县令,却绝不见有缺省的情况,虽然他们仅仅是挂名而已,由此可见督造者身份与地位的重要性”。(12)苏辉: 《秦三晋纪年兵器研究》,上海: 上海古籍出版社,2013年,第61页。

其次,“特征字是战国文字资料系(国)别判断的标准之一”。(13)吴良宝、徐俊刚: 《战国三晋“冶”字新考察》,《古文字研究》第31辑,北京: 中华书局,2016年,第205页。矛铭中的“冶”是三晋文字的特征字(林清源、下田诚、苏辉等先生都曾撰文对三晋文字的“冶”作出系列研究(14)林清源: 《战国“冶”字异形的衍生与制约及其区域特征》,《第二届国际中国古文字学研讨会论文集续编》,香港: 香港中文大学,1995年,第333—374页;下田诚: 《再论三晋“冶”字》,《古文字研究》第27辑,北京: 中华书局,2008年,第334—340页;苏辉: 《秦三晋纪年兵器研究》,第35页。),其写法从“二”“刀”“土”,吴良宝、徐俊刚等先生(15)吴良宝、徐俊刚: 《战国三晋“冶”字新考察》,《古文字研究》第31辑,第205—210页。将这种写法的“冶”归为B1型,指出B1是B的省减形体,其构件相同,而组合方式有异,韩、赵、魏文字均有。同时根据相关铭文内容,指出“冶”作为判断国别尺度的不确定性。但据吴文中分出的战国时期不同时段三晋各国“冶”字的写法,可以确定两件铜矛的铸造时间不早于战国中期。

另外,从器型来看,“阳曲矛”是窄页矛,最典型的特征是脊侧增加血槽。据现有研究 ,“双窄页矛在春秋时期并无太大杀伤力,而其在战国早期进行改良,于脊侧增加血槽,这种技术在战国中晚期铜矛上得以发扬光大” 。(22)胡保华: 《中国北方出土先秦时期铜矛研究》,博士学位论文,吉林大学,2011年,第138页。这种形制可以为铜矛的时代不晚于战国中期提供一条佐证。

总之,藏家手中的“阳曲矛”与旧著录的“合阳矛”,都应据铭文中的“阳曲”定名为“阳曲矛”。“阳曲”在战国早中期属赵,因此铜矛应属赵国兵器。从特征字看,“冶”的写法及部件组合方式,表明铜矛的铸造时间不会早于战国中期;从铭辞格式看,仍处于从二级模式到三级模式的过渡阶段,而器形上又具有战国早中期的典型特征。由此可以确定这两件铜矛的年代不会晚于赵惠文王二十八年,即公元前271年。

附记:本论文的写作得到施谢捷、张新俊、石小力、王凯博等先生的帮助与指导,匿名审稿专家也为本文提供了新的佐证材料,谨致谢忱!