三门峡盆地重力异常特征与构造格局

曲志成,贾会冲,田刚,马超,陈杰,尚亚乐,张云翠,杨明慧,3*

(1.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249;2.中石化华北油气分公司勘探开发研究院,郑州 450006;3.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249)

三门峡盆地与汾渭地堑系共生,发育于秦岭构造带北缘,蕴含着丰富的金属矿产和地热资源。盆地东西长约120 km,南北宽约40 km,面积3 000 km2,是一个以新生界为主的断陷盆地[1]。近年来,在盆地灵宝凹陷、五亩凹陷发现了良好的烃源岩,尤其是HW1井已见油气,使得该区备受关注。原地矿部第三石油普查大队(1964)和河南地震局地质四队(1972)、河南石油指挥部(1977)、中原油田(1990)在该区进行了电测探等地质工作,对盆地新生代地层厚度分布及地层划分进行了初步研究。王丹丹等[1]提出了“五凹两隆”的盆地构造格局,但构造单元划分依据模糊,缺乏断裂对构造单元划分的控制等因素。加之前人对三门峡盆地构造特征研究较少,因此在前人研究基础之上,利用重力异常特征和野外实地调查的优势,厘定了三门峡盆地断裂特征,进一步划分了盆地构造单元,对盆地构造格局有了新的认识,以期对下一步盆地勘探有所帮助。

1 区域地质背景

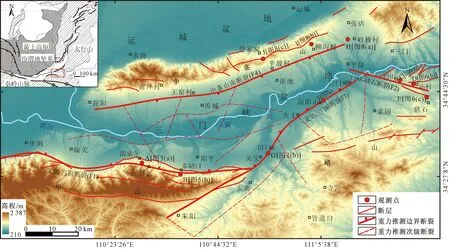

汾渭地堑系(图1[2])作为华北板块内一条重要的张性断陷带,北起北京延庆区,南至陕西关中地区,整体呈NE-SW向“S”形展布,由一系列新生代断陷盆地组成[3-4]。该区地质演化主要经历了4个重要的时期[5-9]:①前寒武纪结晶基底-大陆裂谷形成时期,主要为太古宇-古元古界的变质岩相和中元古界的滨海台地相为主;②古生代-中生代海相到陆相的过渡时期,主要为滨海-浅海台地相和滨海平原相的沉积;③中生代华北克拉通的破坏时期,多为内陆湖泊相沉积;④新生代局部陆内断陷形成时期,多以内陆湖泊相和风成黄土相为主。多期的构造活动使得本区构造特征复杂多样,主要表现为断陷盆地边缘的前裂谷期(燕山期)构造,多为复杂的线型、似线型褶皱断裂带;盆内裂陷期(喜马拉雅期)构造相对简单,多为沿前裂谷期压性、压扭性褶皱发育起来的张性、张扭性升降断块,其两侧或者一侧常为同沉积断裂[10]。

图1 汾渭地堑地理位置图及三门峡盆地区域地质图[2]Fig.1 Geographical map of the Fenwei graben and regional geological map of the Sanmenxia Basin[2]

2 重力场特征

从加州大学圣地亚哥分校(University of California,San Diego)网站(https://topex.ucsd.edu)获取重力原始数据,研究区范围为三门峡盆地及其周边区域(110°E~111°40′E,34°05′N~35°05′N)。利用Surfer软件中克里金法计算形成2 km×2 km的布格重力异常网格数据,并通过RGIS软件中的滑动平均法对区域异常和局部异常进行分离。

2.1 物性特征

地壳内不同地质体之间存在密度差异,密度资料是重力异常解释必不可少的约束条件。三门峡盆地北部地层密度值由老到新逐渐变小,前寒武系密度最大,平均为2.81×103kg/m3;奥陶系和寒武系平均密度值为2.71×103kg/m3;二叠系和石炭系平均密度值为2.55×103kg/m3;新生代地层平均密度为1.93×103kg/m3[11]。岩浆岩密度总的变化趋势由(超)基性、中性、酸性,密度值由大变小,当一定规模的侵入岩与围岩接触形成明显的密度界面时,均能形成不同特征的局部重力异常。

2.2 重力异常特征

2.2.1 布格重力异常

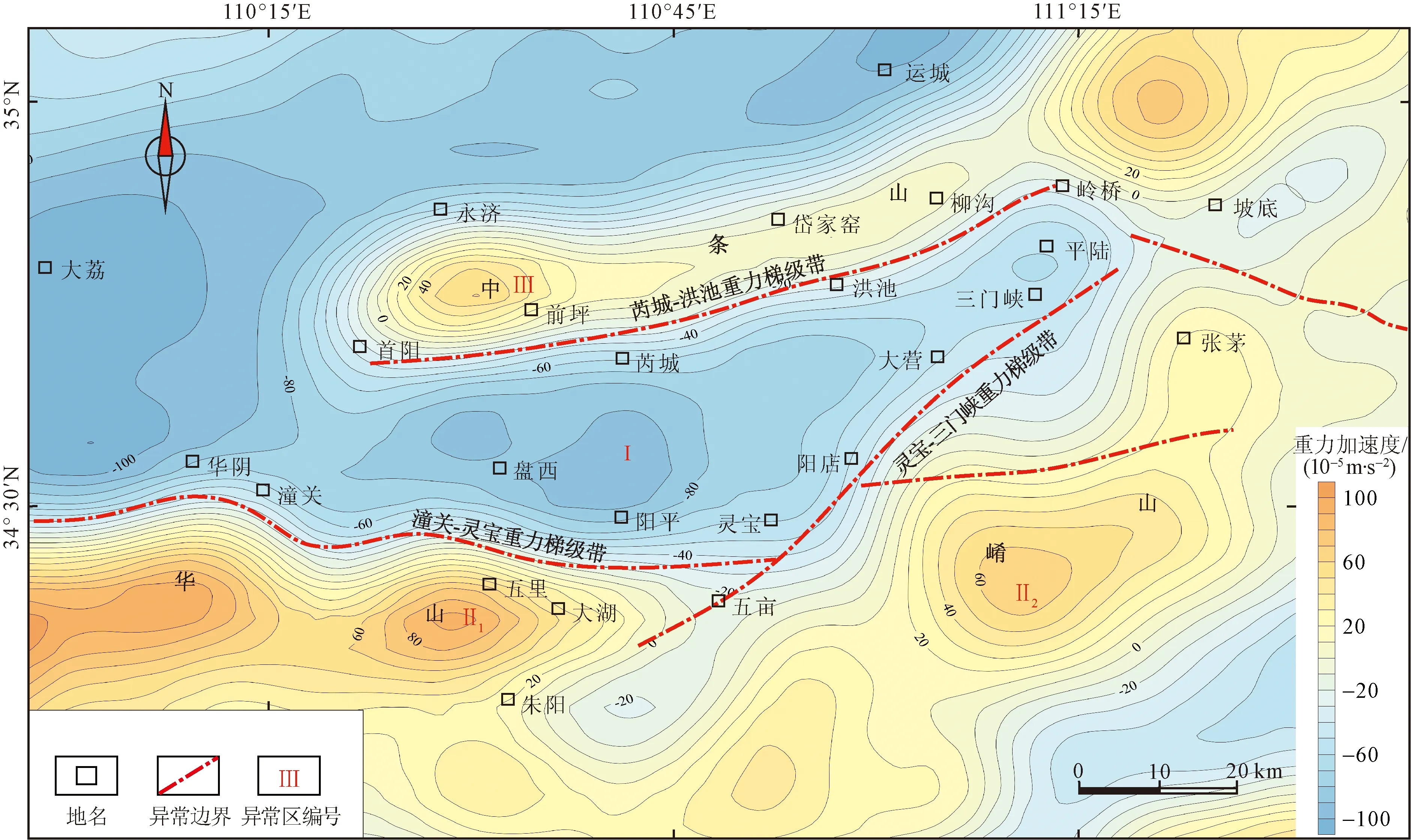

三门峡盆地及周边重力场自北向南分别为芮城-洪池重力梯级带、潼关-灵宝重力梯级带、灵宝-三门峡重力梯级带。研究区布格重力场被三条梯级带分割成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个不同场区(图2),整体呈高、低、高相间的带状分布,初步揭示该盆地的发生和发展是受梯级带的围限,在边界断裂控制下,形成较深的地堑式断陷盆地,并决定了盆地在平面形态上呈长条状分布,显示出明显的方向性。

图2 三门峡盆地布格重力异常图Fig.2 Bouguer gravity anomaly map of Sanmenxia Basin

研究区北部,沿芮城-洪池一线存在一条明显的NEE向重力梯级带,其北侧(Ⅲ区)重力异常高,且呈连续的NE向带状分布,为中条山隆起带的反映。梯级带南侧(Ⅰ区)重力异常低,近似呈三角形分布,其范围与三门峡盆地范围基本吻合,整体被第四系覆盖,推测重力低是由低密度沉积地层引起的。该区域中西部的盘西地区布格负异常尤为明显,可能与盆地沉积中心有关。研究区南部(Ⅱ区),潼关-灵宝重力梯级带和灵宝-三门峡重力梯级带将其与盆地主体低布格异常区分割,主要表现为条带状正重力异常,Ⅱ1区和Ⅱ2区分别对应于华山和崤山隆起。

2.2.2 剩余重力异常

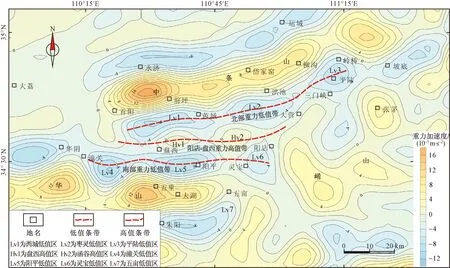

盆地剩余重力异常图(图3)显示,盆地浅部异常仍与盆地整体异常特征类似,呈南北带状相间分布的特征。在三门峡盆地内部自北向南进一步显示出了低-高-低3个异常条带,推测与盆内隆坳的格局有关。两个异常带都呈串珠状展布,其中北侧的异常带沿中条山南展布,自西向东由芮城、枣灵和平陆低值区组成;南侧的异常带则沿华山北展布,自西向东分别为潼关、阳平和灵宝低值区组成,反映了不同凹陷沉积的差异性。高布格异常带同样呈串珠状组成,可能反映了局部隆起的差异。

图3 三门峡盆地剩余重力异常图Fig.3 Residual gravity anomaly map of Sanmenxia Basin

3 盆地断裂划分

沿一定方向延伸的重力梯度带往往是深大断裂的表现[12]。断裂识别主要以布格重力异常归一化总水平导数垂向导数[13-16]为主要依据[图4(a)],结合布格重力异常[图4(b)]、区域重力异常[图4(c)]和剩余重力异常[图4(d)]以及野外踏勘的实际情况,推断出4条边界断裂(F1~F4)和13条盆地内次级断裂。由于盆地内被巨厚的第四系覆盖,在野外踏勘中未见盆地内部断层出露,因此主要对盆地边界4条断裂进行详细研究。

3.1 文底-宫前断裂带(F1)

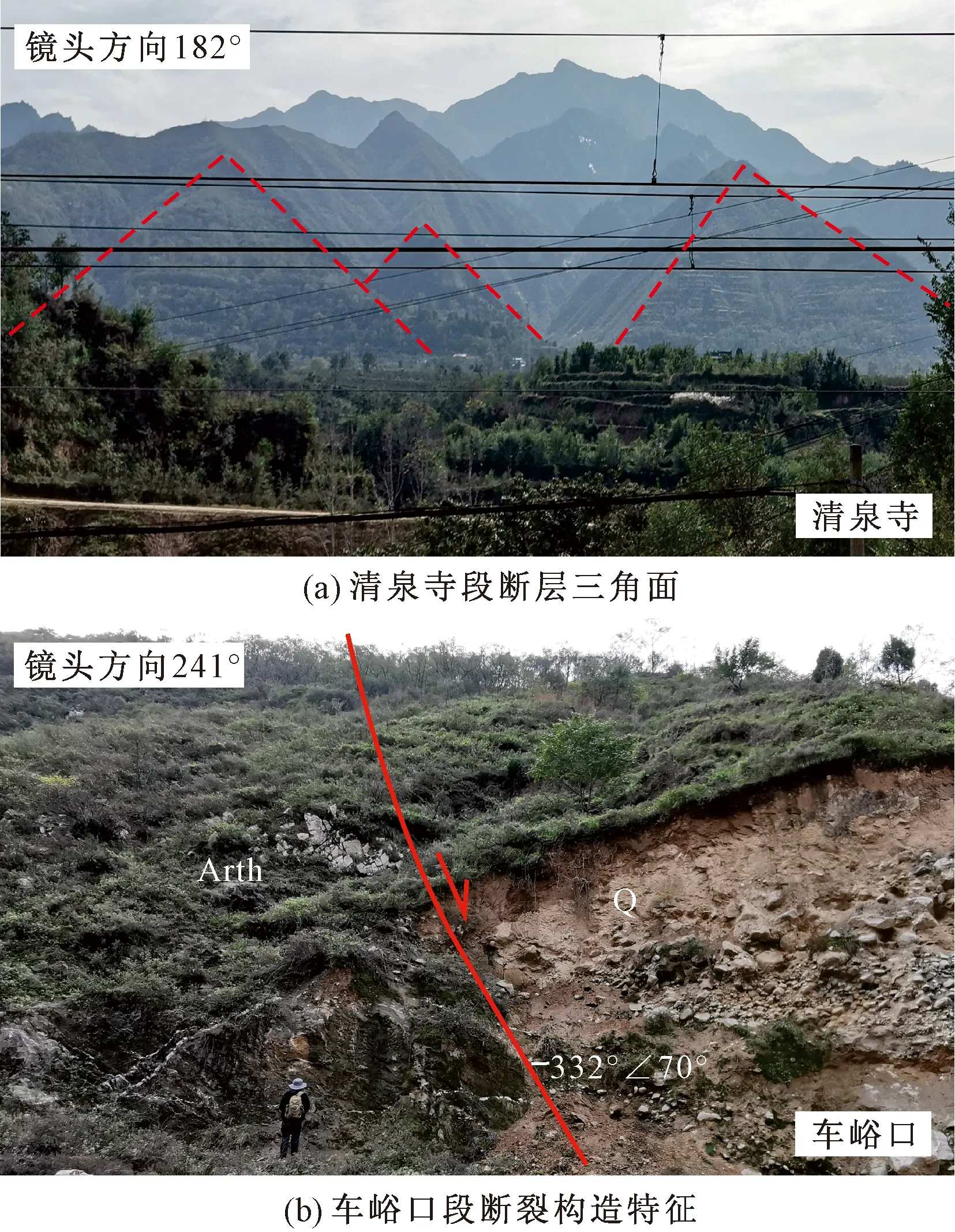

文底-宫前断裂带东起灵宝西至华阴,呈锯齿状近EW向分布,长约70 km的正断层。在布格重力异常NVDR_THDR图[图4(a)]上该断裂表现为极大值的连线;在区域布格异常与剩余布格异常图上表现为密集重力梯级带;浅部重力异常反映的重力梯度带位于断裂的北侧,在上地壳发育,其位置向北迁移;深部重力异常则反映断裂位于梯度带上,因此判断断裂位置在下地壳也可能向南迁移,具有走滑断裂性质。野外地质调查发现,文底-宫前断裂是华山与三门峡盆地南部的分界断裂,在清泉寺沿铁路线附近可见多处断层三角面[图5(a)]。该断裂在车峪口南部山区出露,显示为北倾、倾角为70°、宽度为1~3 km的断裂带,北部主要为第四系的黄土,南部主要为太古宇的变质岩系[图5(b)]。据华山隆起构造格架图显示[17],该断裂带南侧存在五里村等多个背斜,推断该断裂带上盘曾向南逆冲。黄土光释光法(optically stimulated luminescence,OSL)年龄证明文底-宫前断裂最新活动时代为晚更新世[18]。

图4 三门峡盆地重力异常与断裂叠加图Fig.4 Overlay map of gravity anomalies and faults in the Sanmenxia Basin

图5(a)、图5(b)位置分别对应图1中A、B点图5 文底-宫前断裂野外观察特征Fig.5 Characteristics of Wendi-Gongqian fault in field survey

3.2 三门峡-硖石断裂带(F2)

三门峡-硖石断裂带为鲁山-阜阳-淮南断裂带西段。该断裂为华北克拉通南部活动区与克拉通南部稳定区的分界线,沿线形成一系列自南向北的逆冲推覆构造[19]。地球物理场显示断裂两侧异常差异明显,整体表现西南部为重力负异常区,东北部为重力正异常区,在张茅附近表现为两个相对重力高异常的鞍部,局部表现为梯度带。在白山一带,该断裂带宽数百米[图6(a)],走向NW,中元古界马家河组和云梦山组向NE推覆在张夏组之上,断层下盘为寒武系灰岩,局部可见鲕粒。庙村北公路旁,断裂带风化严重,寒武系白云岩岩溶发育,断层面倾向SW,倾角83°。沿断裂带SE向至硖石乡,出露断层上盘云梦山组石英砂岩,断层面倾向SW,倾角80°。

3.3 灵宝-三门峡断裂带(F3)

该断裂带南起灵宝朱阳镇,向NE方向经川口延伸至三门峡,隐伏于平陆地区第四系之下。断裂全长约82 km,倾向NW,倾角45°~70°,总体走向49°~59°。布格重力异常显示,断裂带北部为盆地主体负异常区,南部为崤山正异常区,中间过渡带表现为NE向重力梯级带,对应于灵宝-三门峡重力梯级带。断裂南段浅部的重力异常略显梯度变化,而深部在北侧呈明显的梯度变化,反映断裂向下切割至地壳深处,推测灵宝-三门峡断裂下延深度约为24 km。

图6(a)~图6(c)位置分别对应图1中C、D、E点图6 三门峡-硖石断裂野外观察特征Fig.6 The characteristics of Sanmenxia-Xiashi fault in field survey

高阳山一带,出露多处断层破碎带,分布在铁路线南侧[图7(a)]。其断层两盘有较大高差,断距在1 000 m以上,上盘新生代地层厚4 000~5 000 m,下盘为寒武系灰岩、白云岩,局部见张夏组鲕粒灰岩,其中灰岩节理发育,白云岩淋滤风化严重,岩溶发育。由出露的寒武纪地层推断,该断裂带宽度在2~3 km。川口铁路桥西南,发育巨大冲积扇,地层呈明显的多旋回性[图7(b)],表明断层活动性强烈,同时在局部可见灵宝-三门峡断裂诱发小断层。热释光法测得的该处断层泥距今(22.3±4.7)万年,表明该断裂在中更新世曾有过强烈活动[20]。此外,该断裂在一定深度上可能与文底-宫前断裂相交,相交部位的莫霍面深度约在41 km[21]。

3.4 中条山南断裂带(F4)

该断裂带总体走向NEE,为三门峡盆地与中条山隆起的分界断裂,自南向北由一系列断裂组成,宽3~5 km,长约143 km。在布格重力异常图上,该断裂表现为不同重力场的分界,北部为中条山正异常区,南部为盆地主体负异常区。断裂带应为芮城-洪池重力梯级带的直接表现,在重力异常归一化总水平导数垂向导数上,表现为极大值连线。

断裂带南侧称中条山南断裂,东起岭桥村西冲沟,往西经过平坡村、王窑村矿场、首阳南一带。在岭桥村西冲沟,断层倾向SE,上盘为中元古界云梦山组石灰岩、石英岩,下盘出露地层厚度较小,且总体呈阶梯状向SE下降,断裂两侧上覆厚层黄土,没有错断迹象[图8(b)]。断裂带北侧从柳沟村北、岱家窑村南一带,往西延伸至前坪村北,在柳沟村北公路可见数百米宽断裂带及断层角砾岩,并发育部分倾向相反的小断层,断层破碎带风化严重[图8(a)]。岱家窑南断裂,断层倾向SE,可见明显断层角砾岩及阶步,断层下盘为涑水群洞沟组片麻岩,上盘为震旦系三教堂组和崔庄组石英砂岩、页岩和灰岩[图8(c)]。同时中条山南断裂带内局部可见负花状构造,反映了该断裂带具有张扭性质,岱家窑南断层面的阶步亦同样反映出同样的性质。总体中条山南断裂带南北两侧断层产状基本一致,断裂带南侧被厚层黄土覆盖无明显错断,由出露的太古片麻岩、中元古界石灰岩、石英岩及古生界灰岩推断,该断裂带形成中元古时期,且活动频繁,第四纪以来趋于稳定。

图7(a)、图7(b)位置分别对应图1中F、G点图7 灵宝-三门峡断裂野外观察特征Fig.7 The characteristics of Lingbao-Sanmenxia fault in field survey

图8(a)~图8(c)位置分别对庆图1中H、I、J点图8 中条山南断裂野外观察特征Fig.8 Characteristics of Zhongtiaoshan south fault in field survey

4 盆地构造单元划分

重力资料除了反映断裂对地层的破坏之外,还描述了不同深度、不同层次密度界面的起伏形态,为划分盆地构造单元提供依据[22-24]。前人依据电测探工作初步识别出了三门峡盆地零散分布着灵宝凹陷、潼关凹陷、平陆凹陷等多个凹陷,并没有系统探讨这些凹陷与断裂的关系。因此,在前人对本区构造单元划分认识的基础上,利用重力异常在反映基底起伏方面的优势,以剩余重力异常变化(异常形态、走向、排列等)为依据,结合盆地内次级断裂发育特征及其分隔性,对盆地二级构造单元重新划分。盆地整体可以划分3个二级单元,自北向南分别为北部坳陷带、中部隆起带、南部坳陷带;3个二级构造单元进一步划分为9个三级构造单元,如表1和图9所示。

图9 三门峡盆地断裂分布及构造单元划分Fig.9 Distribution of faults and subdivision of teconic units in Sanmenxia Basin

表1 三门峡盆地二级构造单元特征表Table 1 Characteristics of secondary tectonic units in Sanmenxia Basin

4.1 北部坳陷带(De1)

在重力异常上表现为重力低值带,包括芮城凹陷、枣灵凹陷、平陆凹陷。东部以灵宝-三门峡重力梯级带为界,北部被芮城-洪池重力梯级带分隔;西部在盘西附近以一较平缓的鞍部与渭河盆地重力低分开,南部以阳店-盘西重力高与南部重力低值带为邻。闭合面积1 300 km2,异常线走向为NEE,其最大异常值位于黄河水域一线。根据周边的地层接触关系推测,该带受断块构造运动影响,重力低是基岩被断层切割后下降形成的地堑或半地堑造成的。

4.2 南部坳陷带(De2)

其与北部坳陷带类似,重力异常上同样表现为重力低值带,包括潼关凹陷、阳平凹陷、灵宝凹陷及南部的五亩凹陷。东部被灵宝-三门峡重力梯级带控制,南部以潼关-灵宝梯级带为界,西部与渭河盆地重力低以低隆分开,北部为阳店-盘西重力高值带。该带闭合面积1 100 km2左右,范围稍小;但南侧、东侧受区域断裂控制,是一个窄而深的半地堑或地堑,从而显示重力低特征。

4.3 中部低隆起(Up1)

该隆起在重力异常上表现为阳店-盘西高值带,可分为盘西凸起和函谷凸起。东部被灵宝-三门峡重力梯级带控制,北部与北部重力低带接触,南部与南部重力低带相邻,异常值在-95×10-5~-90×10-5m/s2变化。两侧均见断层异常显示,推测该区受构造运动影响,基底被切割成若干小断块形成次级的地垒式凸起。该重力高见两个异常高值圈闭区即对应两个凸起。

5 结论

(1)三门峡盆地重力场主要表现为被芮城-洪池重力梯度带、潼关-灵宝重力梯度带、灵宝-三门峡重力梯度带围限形似三角形的低异常区。盆地内部重力场主要呈中间低、东西高的基本特征。剩余重力场盆内具有从北向南呈近东西走向低-高-低的条带特征。

(2)从断裂展布走向上来看,盆地发育近EW向、NE向和NW向三组方向断裂。从断裂切割来看,近EW向和NW向断裂形成相对较早,NE向断裂形成较晚,NE-NEE向断裂对NW向断裂有切割作用,从形成时期来看,边界断裂主要于前新生代时期形成,在第四纪趋于稳定。

(3)通过对剩余重力场特征分析,盆地断裂对构造单元具有控制作用,以剩余重力变化和盆地次级断裂为依据,将三门峡盆地划分为北部坳陷带、中部低隆起和南部坳陷带,盆地形态总体呈“七凹二凸”的构造格局。