基于需求分析的大学生心理旅游产品设计研究

邱明月,郑李傲(湖北经济学院,湖北 武汉 430205)

一、心理旅游概述

心理旅游是指通过各种旅游活动,包括开导难题、缓解压力、放松心情等类型,并以心理咨询和治疗为手段,以促进参与者的心理健康为目的的一种新型的旅游形式[1]。这种旅游形式使旅游者在游玩的同时进行心理治疗,既解决了心理上的问题,又满足了消费者的旅游需求。目前为止,尚无学者提出关于心理旅游的确切含义。狭义上,心理旅游即指游客在心理医生的陪伴下,通过一系列旅游活动,最终达到解决心理问题这一目的的旅游。广义上,除了上述描述外,还包括很多现代旅游者所进行的各种普通形式的旅游[2]。

心理旅游的实践,最初是中国协和医科大学心理健康部主任杨霞带领她的朋友进行的一次旅游,她带领她的经济基础非常好却没有幸福感的朋友们,踏上了去江西婺源的征程。在这七天的行程中,杨霞通过各种心理辅导方式,缓解或解决了他们的心理问题。也正是这一行程拉开了“心理旅游”的大幕,自此被称作“心理旅游”的旅游形式开始慢慢兴起[3]。

但在当今社会,心理旅游的发展仍处于一个瓶颈阶段。因为涉及旅游业和心理咨询业的发展,所以目前其发展非常缓慢,主要原因是市场供给不足,包括缺乏有实践经验的心理医生、具有心理问题的人群组团较困难等,同时还包括受众群体较窄、研究成果较少、旅游与心理咨询机构融合不够以及公众意识薄弱接受度差等原因[3]。

二、大学生心理旅游需求分析

(一)研究对象

出生于2000—2003年新的“z世代”大学生,他们一出生就与网络信息时代无缝对接,受数字信息技术、即时通信设备、智能手机产品等影响较大,对各种新鲜事物的接受度较高,消费需求一定程度上可以代表中国未来的消费需求,因此,本次研究以这一群体大学生为对象,调查了大学生心理状况以及对心理旅游的需求情况,从而进行产品设计。

(二)研究方法

本次研究采用抽样调查的方法。问卷共有17题,涉及了大学生基本信息、心理状况、心理旅游需求等问题。在线上针对大学生发放问卷,发放问卷267份,收回有效问卷267份,问卷回收率100%,有效率100%。

(三)数据分析

1.大学生基本信息

本次调研涉及了各个年级、不同性别的大学生,大一、大二、大三、大四年级学生分别有47、156、22、33人,占比分别为17.6%、61.8%、8.24%、12.36%;男生90人,占比33.71%,女生177人,占比66.29%;出游频率为一个月、两个月、一个学期、不定期的人分别有11、6、73、177人,占比分别为4.12%、2.25%、27.34%、66.29%。其中大二学生、女性占比较高,并且大部分同学出游频率为不定期出游。

2.大学生心理状况

问卷调查结果显示,被调查的大学生存在心理压力的占93.26%,压力较大者占22.47%,其主要来源可以细分为学业问题、情绪问题、人际关系问题。大多数大学生不愿意选择普通的心理咨询来缓解压力,相较而言选择旅游作为缓解压力的途径占比较高,为30.92%。而心理旅游既能解决心理问题又能让大学生体验独特的旅游经历,是大学生缓解压力的良好途径。由此可知,大学生心理旅游市场具有较大的潜在市场空间。

3.大学生心理旅游需求

问卷调查结果显示,75.1%的大学生虽然没有听说过心理旅游,但91.16%的大学生愿意通过心理旅游来缓解压力,所以需要从多种渠道对心理旅游进行宣传,提高大学生对心理旅游的了解度,开拓大学生心理旅游的潜在市场。

大学生更偏好自然人文欣赏类、民俗风情体验类、冒险运动类的旅游景点,占比分别为67.84%、63%、51.1%,其中,愿意分享自身经历的人多于不愿意分享自身经历的人,并且在出游人群选择上更愿意和朋友结伴出游,占比79.74%,价格意愿区间在2000元内。因此,在产品设计时,需要结合大学生偏好的旅游景点类型来设计活动,同时注意保护大学生的隐私。组织团体活动时最好是大学生熟悉的朋友群体,同时也不能忽视大学生价格敏感度较高这一问题。

(四)信度分析

筛选收集到的调查结果数据,导入spss中进行信度分析,计算出信度系数为0.95,信度较高,数据真实可靠。

三、基于需求分析的大学生心理旅游产品设计

(一)准备阶段

对参加心理旅游的大学生进行前测,采用质性与量性相结合的方法,了解大学生的心理压力状况。质性前测采用访谈法,即让大学生口述自己的压力问题,并建立心理咨询档案;量性前测采用压力测试量表等工具[4]。

(二)针对大学生情绪问题的产品设计

1.设计思路

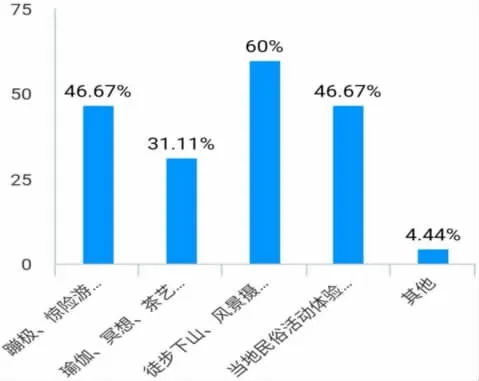

问卷调查结果显示,大学生群体中近五分之一的学生面临的主要压力为情绪问题。将大学生愿意选择来缓解不良情绪的活动分为四类:惊险刺激类、运动休闲类、风景欣赏类和文化体验类。据此将此种心理旅游产品分为四类,第一类为惊险刺激类心理旅游,包括蹦极、攀岩、漂流等活动;第二类为运动休闲类心理旅游,包括太极拳、瑜伽、冥想等活动;第三类为风景欣赏类心理旅游,包括徒步下山、风景摄影比赛等活动;第四类为文化体验类心理旅游,包括民俗活动体验、传统技艺手工制作等活动(如图1所示)。

图1 大学生缓解情绪压力选择进行的活动的占比

2.产品类型

(1)惊险刺激类心理旅游

此类心理旅游选择峡谷类景点来进行一系列惊险体验活动。大学生在此类景点可以体验玻璃栈道、峭壁穿行、溯溪、徒步游览、野战、滑道,以及欣赏悬崖、瀑布、险峰等旅游活动。在这个过程中,大学生不仅可以体验漫步于空中,脚踩白云,腾云驾雾的梦幻境界,感受凌空千米的神奇,使千沟万壑尽收眼底,也可享受与同伴在呐喊声中放飞自我的乐趣;欣赏山中的奇特景象,感受奇伟壮丽的自然,使人们内心的不满情绪得到排解与发泄。同时穿插一系列心理活动:进行蹦极、攀岩、滑索、漂流、瀑降等极限运动发泄情绪,通过呐喊释放压力,调节情绪,给予人们亲近大自然、忘我地融入大自然的超常体验;进行团体分组露营,开展个人心得体会分享说活动,畅谈当天旅游经历,分享内心感受,在分享中获得精神或物质的收获,并得到他人发自内心的正面反馈,从而获得较大的满足与快乐。

(2)运动休闲类心理旅游

此类心理旅游选择森林草地类景点来进行一系列运动休闲活动。大学生在此类景点可进行踏青、野餐、放风筝、烧烤、自行车骑行、采摘,以及体验禅坐,欣赏歌舞表演等旅游活动,让每一个参与者从忙碌的角色里解放出来,在河边草地、树下阴凉又或是在高山之巅、森林边上体验简单而珍贵的慢生活。在此过程中穿插一系列心理活动:进行太极、瑜伽、冥想等体验活动,帮助大学生放松身心,并改善焦虑紧张等不良情绪,同时也可使身体充满活力,培养思想和改变个性,以及起到排解忧郁、分散注意力、提高对生活的信心等作用。

(3)风景欣赏类心理旅游

此类心理旅游选择在风景名胜地来进行一系列的体验活动。大学生将在风景优美的景点进行船游拍照、徒步观赏、观光车游览以及购买旅游纪念品等旅游活动,人们在欣赏美景的过程中会达到一种人景合一的状态,即心灵会在某一刻与自然环境产生共鸣,从而使浮躁的心沉静下来,达到自我调节的效果,而无法排解的情绪也会自然地迎刃而解;投入自然也是积极地调整自己、认识自己、改造自己,并从自然中汲取新的思想、新的能量,将自己投入到时代和生命更有意义的步伐中去。同时在此过程中,会开展相应的心理活动:开展徒步下山比赛、风景摄影比赛、划船比赛等,在竞争中忘却烦恼、享受乐趣,最终实现调节精神生活,开拓心理容量,消除精神上的紧张和压抑情绪等目的,从而忘却生活中的许多烦恼与不快,在心理上获得极大满足。

(4)文化体验类心理旅游

此类心理旅游选择在古城类景点来进行一系列文化体验活动。大学生在此类景点将品尝当地特色美食,购买特产、民俗工艺品,观赏少数民族风情各异的歌舞表演,感受各式各样的村舍建筑,体验当地特色风情等旅游活动,使大学生接受当地文化并融入当地生活,从而与当地居民更好地进行沟通与交流,在不断地输出与输入中释放压力。同时,在此过程中将进行民俗活动体验、传统技艺手工制作等活动,让他们在差异化体验和活动参与中追求身心享受,获得难以忘怀的经历和回忆,并体会创作带来的兴奋和满足感,从而使其沉浸其中、忘却烦恼。通过艺术的方式,来传递和表达内心世界,进而释放消极和不良情绪,使人变得乐观开朗和健康。

(三)针对大学生人际交往问题的产品设计

1.设计思路

问卷调查结果显示,大学生群体中有近五分之一的学生面临的主要压力为人际交往问题。将大学生愿意选择来缓解人际交往压力的活动分为三类:交往实训类、调查咨询类和协作探险类。据此将此种心理旅游产品分为三类,第一类为交往实训类心理旅游,包括基地拓展、人际交往知识培训、聆听心理讲座等活动;第二类为调查咨询类心理旅游,包括心理测评、心理座谈等活动;第三类为协作探险类心理旅游,包括协作探险、团体手工DIY等活动(见图2)。

图2 大学生缓解人际交往压力选择进行的活动占比

2.产品类型

(1)交往实训类心理旅游

此类心理旅游选择拓展在基地类景点来进行室内教学、室外拓展等一系列活动。大学生在此类景点将进行旅游观光、野炊、烧烤、钓鱼、足球、网球以及体验生态文明,举办篝火晚会,采摘蔬菜瓜果等旅游活动,在这个过程中不仅可以取悦自己,也可以通过活动与同伴相互鼓励,增进感情,并通过交流增加乐趣。同时还可穿插一系列心理活动:进行专家讲座活动,对人际交往相关知识进行讲解;教授人际交往培训课程,传递相关信息,增加个人人际交往方面的知识经验,学习自信开口与自信沟通;进行项目培训,通过互动提高群体凝聚力,及时地沟通思想、消除误会、解决矛盾,协调群体成员之间情感和行动,增加彼此交流,熟络关系;在团队协作过程中,使人们学会如何与他人相处、交流和配合,潜移默化地培养大学生的交际和合作能力。

(2)调查咨询类心理旅游

此类心理旅游选择在历史文化类景点来进行一系列体验活动。大学生在此类景点首先可欣赏当地特色汇演、体验当地民宿品尝特色美食、游览观光景区景点等旅游活动。在这个过程中可以快速了解所在地的人文风情,接受地域差异,并积极融入当地的文化和社交关系,以此构建新的人际关系,将自身置于此种环境氛围之下,更有利于培养大学生的人际交往能力。同时可在会议场所开展一系列心理活动:心理测评——了解自身在人际交往中处于什么样的心理状态,从而更好地帮助自己和同学、朋友进行交往;通过心理游戏环节让参与者进行互动,从互动中认识彼此,减少交往中的不足;开展心理座谈,所提供的全新环境可以帮助人们认识自己与社会,处理各种关系,以便更好地发挥人的内在潜力,实现自我价值。

(3)协作探险类心理旅游

此类心理旅游选择在山林类景点来进行一系列团队协作探险活动。大学生在此类景点可租用当地居民服装沉浸式体验风景,购买旅游纪念品,草甸露营,举行烧烤派对等旅游活动。在这个过程中不仅可以使人们亲近自然,快速打破朋友圈结交新朋友,也使人们可以在无压力的环境中真诚地交流,进而建立起高质量的社交关系。同时还可开展一系列心理活动缓解人际交往问题:举办协作探险寻宝活动,增强彼此间的交流,加强交往沟通能力,同时也可锻炼人们的领导能力,培养团队协调的能力;开展植物起源讲解接力比赛,培养彼此默契;团体手工DIY森林小动物、陶艺、食物,增强协作能力,融入团体,感受人际交往的重要性。

(四)针对大学生学业问题的产品设计

1.设计思路

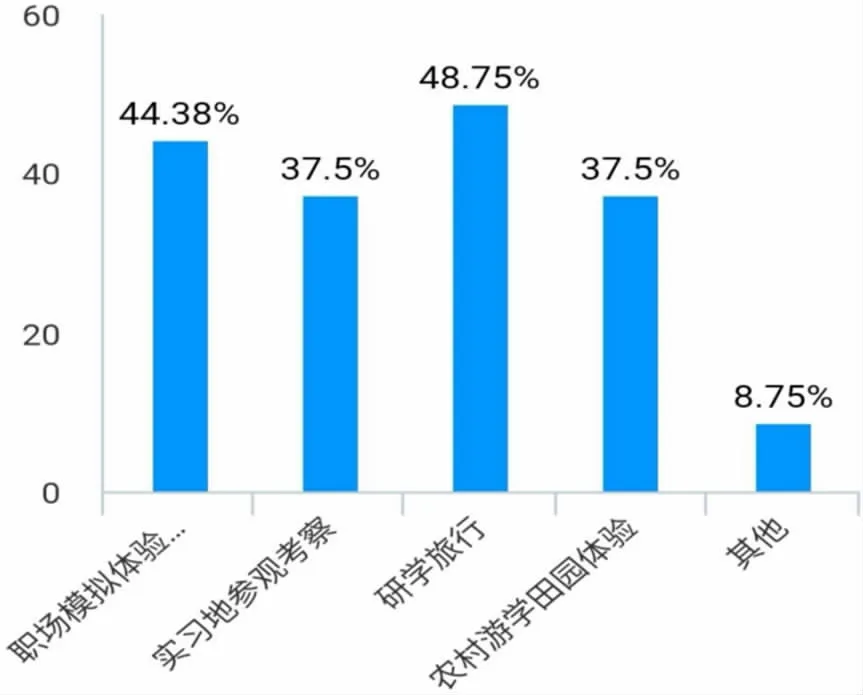

问卷调查结果显示,大学生群体中有超过二分之一的学生面临的主要压力为学业问题,学业问题进一步可细分为学习动力不足、学习压力过大、学业与人生规划问题等。将大学生选择缓解学业压力的活动分为两类,第一类为考察体验类的心理旅游,包括职场模拟体验和实习地参观考察等活动,主要解决的是学习动力不足、学业与人生规划的压力问题;第二类为研学类的心理旅游,包括农村游学田园体验等活动,主要解决的是学习压力过大的问题(见图3)。

图3 大学生缓解学业压力选择进行的活动的占比

2.产品类型

(1)考察体验类心理旅游

此类心理旅游选择在森林类景点进行一系列考察体验活动。大学生在此能够欣赏山川湖泊等自然景观,呼吸新鲜空气洗肺,还可以体验蹦极等惊险刺激的娱乐活动,了解森林中的动物、植物等。大学生步行在森林中,进行森林浴活动。森林中的空气清新、湿润,并且氧气充裕,某些树木散发出的挥发性物质,具有刺激大脑皮层、松弛精神、稳定情绪、消除神经紧张等诸多妙处。森林的隔声效果会使人感到一种远离都市喧闹嘈杂特有的宁静,优美的风景能给人以安谧舒适的感觉,从而起到缓解大学生心理压力的效果。在旅游过程中穿插心理活动,在景区附近酒店举行职业规划讲座活动,活动过程中介绍心理咨询师和职业规划专家。大学生分享自己的兴趣爱好、专业,并在搭建的简易虚拟职场平台,进行相关职场模拟体验等活动,最后专家结合大学生表现以及相关个人经历给出建议,制定相关的职业发展规划以供参考,进而指导大学生的学业发展,缓解他们人生规划迷茫以及恐惧踏入社会生活的心理压力。

(2)研学类心理旅游

此类心理旅游选择在乡村类景点进行一系列研学活动,让大学生体验不同于校园生活模式的田园生活模式。大学生在农田内体验耕种、采摘有机蔬菜;在牧场内体验喂养家禽家畜、给奶牛挤奶、制作牛奶手工皂和香甜的牛轧糖;在餐厅内品尝绿色有机菜肴;在市集内购买纪念品和有机食品;在体验中学习相关有机农业知识等。此类活动能将大学生的注意力从充满压力的校园生活转移到新奇的农村田园生活中去,能够帮助大学生调整心情、放松身心、缓解压力。在旅游过程中穿插心理活动,组织大学生熟悉的朋友团体,设计团队合作活动,如合作手工DIY、田园自给自足生存活动等,在团体活动中能够培养大学生团结协作、独立自主的品格,也能学习许多生存知识,有利于大学生的人生发展。

(五)结束阶段

对大学生进行心理旅游前后的心理压力状况加以对比,检测活动的效果是否显著。与前测的方法一致,质性分析法即与大学生谈话,询问心理状况以及心理旅游过程中的感受;量化法即借助相关工具与前测数据做统计学上的量化分析[4]。

(六)跟踪反馈

心理咨询是长期性的,跟踪反馈理应成为心理旅游的必要延伸。某些心理问题的解决通过一次旅游或一次训练就可以得到,但若要进一步巩固效果,还需要在之后的生活中给予强化。组织者可以借此推动大学生进一步交流,巩固心理旅游的解压成果,使大学生构造健康良好的心理环境,促使其身心健康发展[4]。

四、结语

当今社会,随着物质生活的富裕,人们越来越关注自身的精神状态,尽管绝大多数人处于健康的心理状态,但仍有不少人患有心理问题,包括在成长过程中负性情感事件或者社会压力所带来的不良刺激,都可能使其心理处在亚健康状态。心理旅游作为一种以旅游活动为依托的心灵治愈途径,虽然目前仍处于发展初期阶段,存在一系列包括缺乏相关研究人才、成本高等阻碍其发展的不利因素,但随着我国旅游消费理念的成熟,消费者的旅游心理开始慢慢改变,相信在不久的将来,心理旅游会被大众群体所接受,并得到很好的发展。