1960~2018年河南省旱涝特征及其气候背景分析

楚 纯 洁,周 金 风

(平顶山学院 旅游与规划学院,河南 平顶山 467000)

0 引 言

气候变化是21世纪人类所面临的重大全球性环境问题,受气候异常变化影响,极端气候事件频发,且其频率、持续时间和强度均呈持续增强趋势[1]。自然环境的多样性使得中国成为世界上气象灾害最为严重的国家之一[2],而且未来相当长一段时期内,中国群发性或区域性高温、暴雨、干旱等极端气候事件频次和范围将显著增加, 灾害风险加大[3]。如郑州“7·20”特大暴雨,单日降水、小时降水均突破了自1951年郑州市建站以来60 a的历史记录,而且7月中下旬河南省普遍性发生的极端强降雨造成了严重损失;自2022年6月中旬持续至8月底的南方区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强,而且形成了“南旱北涝”的格局。此类极端气候事件的频发,与气候的异常变化有着必然联系。在气候变化大背景下,ENSO是全球海洋和大气相互耦合的最强年际变化信号之一,也是气候变化的重要指示性因子[4-5]。很多学者通过研究ENSO与极端气候事件的关系发现,ENSO与中国季节性降水有明显的相关关系,往往会造成严重气候异常及各地的气象灾害[6-8]。而太阳黑子活动通过海气耦合反馈机制也会影响降水的异常变化[9],从而影响中国不同地域的旱涝格局[10-12]。因此,研究旱涝灾害演变规律及其与气候背景的关系,对于不同区域尤其气候变化敏感区制定应对气候变化的战略措施具有重要的意义。

河南省地处中国南北地理过渡带以及西部山地丘陵与东部黄淮平原的过渡带,也是对全球变化响应的敏感区和生态环境脆弱带。受特殊的气候和地理要素以及全球气候变化影响,季节间及季节内降水分配极不均衡,以致旱涝灾害成为河南省发生频率最高、危害和损失最大的自然灾害[13]。尽管前人针对河南省旱涝灾害已做了较多研究,但对于河南省旱涝演变与气候背景的关系研究尚不多见[14]。基于此,本文主要从旱涝与El Nio / La Nia事件、太阳黑子活动关系的角度分析河南省旱涝演变及其气候背景,以期为河南省旱涝灾害预测预警、防洪抗旱、减灾决策工作提供科学依据。

1 研究区概况

河南省地处中国中部,地理位置位于N31°23′~N36°22′、E110°21′~E116°39′,总面积16.7万km2,占全国总面积的1.73%。地势呈望北向南、承东启西之势,东低西高,中、东部为平原,西部多山地丘陵,地跨海河、黄河、淮河、长江4大流域,气候则大部分地处暖温带,南部跨亚热带,属北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候,具显著的地理过渡性。全省年均气温为12.1~15.7 ℃,年均降水量532.5~1 380.6 mm,年均日照1 848.0~2 488.7 h,适宜农作物生长,为中国重要粮食生产基地。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本研究采用河南省17个国家基准气象站点1960~2018年逐日降水和平均气温资料,数据来源于国家气象科学数据中心(http://data.cma.cn/)。ENSO事件表征采用Nio3.4区(170°W~120°W,5°S~5°N)海表温度指数(Sea Surface Temperature,SST),数据来源于美国NOAA卫星(http:∥www.cpc.ncep.noaa.Gov);El Nio/La Nia事件的定义和强度划分依据国家标准《厄尔尼诺/拉尼娜事件判别方法》[15]。太阳黑子活动数据来源于美国航天航空局( http:∥solarscience.msfc.nasa.gov)。另外,季节依据气象学标准进行划分,作物生长期依据河南省冬小麦、春玉米主要生长期确定,冬小麦主要生长期为3~5月,春玉米为5~9月,因此,作物生长期取3~9月进行统计分析。

2.2 研究方法

(1)旱涝指数计算。旱涝指数采用同时考虑降水和蒸发两个重要物理分量且具有计算所需资料少、计算过程简便等突出优点的降水与蒸发均一化指数进行表征计算[16],公式如下:

(1)

式中:ΔR,ΔE,σR,σE分别为降水量和蒸发量的距平和均方差;I<0表示偏旱,I>0表示偏涝。

基于不同潜在蒸散量估算的特点[17],地表潜在蒸发(Pei)的计算采用Thornthwaite方法[18],公式如下:

(2)

(3)

a=0.49239+1.792×10-2I-7.71×

10-5I2+6.75×10-7I3

(4)

式中:d为每月天数除以30;a1=-415.854 7,a2=32.244 2,a3=0.432 5;Ti为第i月平均温度,℃;I为月总加热指数。

依据杨金虎等对持续性旱涝与极端旱涝的界定[19],以月旱涝指数小于-0.5和大于0.5作为划分干旱和雨涝的标准,以月旱涝指数小于-1 和大于1 作为划分极端干旱和极端雨涝的标准。依据旱涝占次比分析不同时间尺度的旱涝变化,将站次比≥70%,50%~70%,10%~50%,<10%分别视为全域性、区域性、局域性旱涝及无明显旱涝。

(2)时空演变分析方法。采用气候倾向率法[20-21]、Hurst指数法(R/S分析)[22]及Morlet小波分析用以分析旱涝变化趋势及对El Nio/La Nia事件、太阳黑子活动的周期性响应特征,其中Hurst指数的指示意义详见文献[23]。

3 结果与讨论

3.1 旱涝频率时间变化特征

河南省1960~2018年全年、作物生长季以及4个季节的旱涝站次比变化如图1所示。由图1可知:全年、作物生长季、春季与冬季旱涝趋势转换出现在1990 s中期前后(5 a滑动平均曲线),即由涝转向干旱化趋势,夏季则延至2000 s末期才出现旱涝趋势的明显转换,秋季则提前至1980 s后期。在此统一以1995年为节点进行统计,1995年以来全年全域性干旱和区域性干旱次数分别达到了12次和3次,而在1960~1995年期间分别仅5次和2次;1995年以来全年全域性雨涝和区域性雨涝分别仅有2次和1次,而1995年之前则分别有10次和10次。春、秋和冬3个季节也有类似的规律,夏季全域性或区域性干旱与雨涝的频率对比相差不大。作物生长季跨越春、夏季及早秋季,由于夏季旱涝相当,从而分散了作物生长季旱涝演变的相对强度,可见作物生长季干旱化对作物生长的影响主要在于春季,做好春季人工灌溉增水是保障作物生长需水的关键。

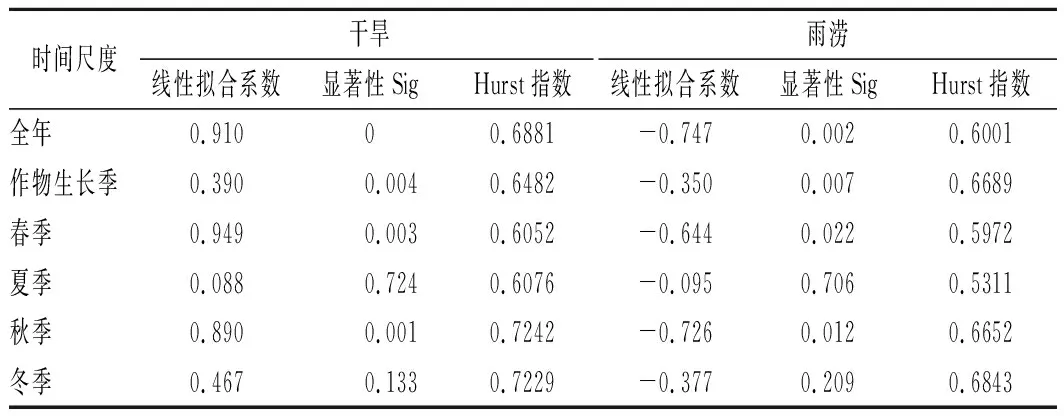

从趋势变化来看,干旱与雨涝基本呈同步反相变化,即在不同时间尺度上均呈不同程度的干旱增多、雨涝减少特点。其中,全年、作物生长季、春季、秋季均在0.01置信水平上呈显著干旱化趋势,而雨涝呈显著减少趋势。由Hurst指数进一步表明(见表1),全年、作物生长季、春季、秋季干旱增多(雨涝减少)的趋势在未来将进一步持续;夏季、冬季旱涝没有呈现全程性显著演变趋势,但从1999 s末以来,干旱化趋势明显增强。Hurst指数也进一步表明,夏、冬季近年来逐渐增强的干旱化趋势在未来也将进一步持续,这与利用旱涝指数分析的结果一致[24]。

表1 1960~2018年河南省旱涝趋势演变特征Tab.1 Evolution characteristics of drought and flood trend in Henan Province from 1960 to 2018

3.2 旱涝覆盖范围变化特征

旱涝覆盖范围的计算,先对研究区按2°× 2°进行格网划分,然后统计各网格旱涝指数≥0.5或≤-0.5的站数,根据雨涝(干旱)站点在网格中所占的权重,确定每个网格中的雨涝(干旱)面积,进而计算研究区旱涝面积[25],如图2所示。可以看出,不同尺度旱涝面积变化与旱涝占次比具有一致的演变趋势。

全年旱涝覆盖面积有明显的年代际变化。1960 s干旱、雨涝平均覆盖面积比相差不大,分别为33.49%和37.42%,1970 s和1980 s干旱分布范围最低,平均面积比仅17%左右,而同时期雨涝平均覆盖面积比达到了54%,至1990 s中期旱涝开始出现逆转性变化,干旱覆盖面积逐年增大,相应雨涝面积减小,2010 s干旱、雨涝平均覆盖面积比分别增大或减小至67.18%,12.22%。干旱分布范围最广的年份主要集中于1990 s中期之后,1995年之前覆盖面积比超过80%的仅有1966年和1978年,1995年之后超过90%的就有6个年份,分别为1997,2000,2001,2006,2012年和2013年;1995年之前雨涝覆盖面积超过80%的有5个年份,而1995年之后超过80%的仅有2个年份。作物生长季旱涝覆盖面积的变化与全年相似。

在季节变化上,春季旱涝覆盖面积的变化与全年一致,其他季节则存在明显差异。夏季呈两头旱中间涝,即1960 s~2010 s干旱频发且覆盖面积较广,其他年代雨涝频发、分布范围也大。秋季在1960~1980 s雨涝发生频率高且在全省覆盖面积大,1990 s以来雨涝明显减少,干旱频发且在全省覆盖面积大。冬季仅在1970 s和1980 s雨涝较多,其他年代均以干旱为主,尤其1990 s和2010 s干旱分布范围最广。

3.3 旱涝频率空间分布特征

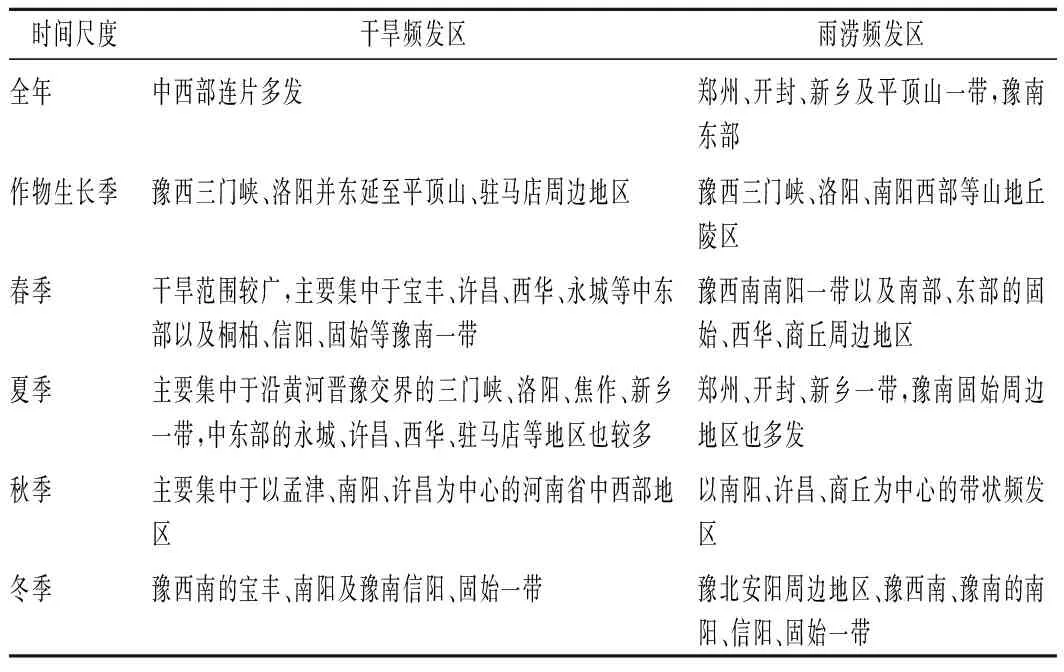

采用ArcGIS反距离权重空间插值分析河南省旱涝空间变化,如图3所示。据此进行对比分析,不同时间尺度的旱涝空间分布如表2所列。

表2 不同时间尺度上河南省旱涝空间分布对比Tab.2 Comparison of spatial distribution of drought and flood in Henan Province on different time scales

可以看出,近59 a河南省干旱总体上呈现中西部连片多发的特点,雨涝频发区主要集中于中北部及豫南东部两个区域,而豫北安阳、豫东商丘市周边地区无论干旱还是雨涝发生频率均最低。作物生长季旱涝频发区在豫西地丘陵区有较多重叠,可见豫西山地丘陵区作物生长季均存在较高的旱涝风险。不同季节间的旱涝分布也存在明显差异,其中春季干旱范围较广,主要集中于中东部及南部地区,基本呈多点连片化干旱特征;夏季干旱频发区主要集中于沿黄河晋豫交界一带。相对于春、夏季干旱的多点频发、范围广等特点,秋、冬季节干旱分布则趋于集中。秋季干旱频发区主要集中于中西部地区,冬季干旱频发区则转移至豫西南、豫南一带。春季雨涝主要集中于豫西南地区及豫南、豫东部分地区,夏季雨涝主要转移至郑州、开封、新乡市一带,秋季则形成了以南阳、许昌、商丘市为中心的带状雨涝频发区,冬季则形成了雨涝南北频发、中部较少的分布格局。

3.4 旱涝演变的气候背景分析

区域性旱涝的发生存在多种气候背景因素,如由于海温异常引起的El Nio/La Nia事件及其他区域海温异常的情况,太阳黑子活动、大气环流、下垫面等。鉴于El Nio/La Nia事件与太阳活动对季节性降水异常及区域性旱涝的重要影响,在此仅以El Nio/La Nia事件与太阳黑子活动为例进行分析。

3.4.1旱涝演变与El Nio/La Nia的关系

为全面了解河南省旱涝发生前SST异常的情况,依据El Nio/LaNia事件的定义[15],对旱涝发生前1 a内的Nio3.4区SSTA进行统计,结果如表3所列。可以看出:河南省干旱发生前Nio3.4区SST发生异常偏低(连续12个月SSTA <0,La Nia事件)的比例(66.7%)远高于异常偏高(连续12个月SSTA >0,El Nio事件)比例(33.3%),尤其所形成的La Nia事件次数及占比均显著高于El Nio事件。雨涝发生前Nio3.4区SST连续12个月SSTA<0的比例虽然仍高于异常偏高,但发生次数两者均较少。从事件的形成对比来看,雨涝发生前形成El Nio事件的次数占比明显高于La Nia事件。由此说明,河南省干旱容易在Nio3.4区SST异常偏低尤其形成La Nia事件的情况下发生,而雨涝则容易在Nio3.4区SST异常偏高尤其形成El Nio事件的情况下发生。

表3 1960~2018年河南省旱涝发生前的1 a内Nio3.4区SST异常统计Tab.3 Statistics of SST anomalies in Nio 3.4 area within a year before drought and flood in Henan Province from 1960 to 2018

表3 1960~2018年河南省旱涝发生前的1 a内Nio3.4区SST异常统计Tab.3 Statistics of SST anomalies in Nio 3.4 area within a year before drought and flood in Henan Province from 1960 to 2018

SST异常类型干旱雨涝发生次数/次所占比例/%发生次数/次所占比例/%SSTA<0(未生成La Niña事件)625.0419.0La Niña事件1041.7628.6SSTA>0(未生成El Niño)312.529.5El Niño事件520.8942.9

表4 1960~2018年El Nio/La Nia事件期间与结束1 a内河南省旱涝统计Tab.4 Statistics of drought and flood in Henan Province during and within 1 year of El Nio/La Nia events from 1960 to 2018 %

表4 1960~2018年El Nio/La Nia事件期间与结束1 a内河南省旱涝统计Tab.4 Statistics of drought and flood in Henan Province during and within 1 year of El Nio/La Nia events from 1960 to 2018 %

响应时段El Niño事件旱涝频率La N iña事件旱涝频率极端干旱干旱正常雨涝极端雨涝极端干旱干旱正常雨涝极端雨涝同期全年24.7638.4430.2431.3221.6526.3539.5126.2734.2223.85作物生长季23.8537.0226.0236.9626.4729.0241.3324.3134.3523.14春季20.6732.9427.2339.8329.0830.4843.1421.0335.8321.75夏季26.3240.0923.2236.6926.7826.8639.0227.8433.1423.92秋季28.0642.2430.9526.8117.8417.2131.3731.3737.2528.10冬季22.7036.6436.0227.3517.7527.9941.4826.0632.4523.02结束1a全年25.3536.1927.3136.5124.6825.1739.5027.6532.8523.01作物生长季25.7535.2425.2139.5526.8927.8042.7926.1931.0220.45春季24.5732.4124.5743.0227.8026.2042.7828.5228.7018.00夏季25.3735.2924.9139.7928.1429.8842.7223.6833.5923.22秋季18.5131.6630.8037.5428.8929.8646.3823.7629.8622.17冬季29.3341.9629.4128.6317.6518.4731.2932.1236.5926.59

表5 1960~2018年不同类型El Nio/La Nia事件结束1 a内河南省旱涝统计Tab.5 Statistics of drought and flood in Henan Province within 1 year after different types of El Nio/La Nia events from 1960 to 2018 %

表5 1960~2018年不同类型El Nio/La Nia事件结束1 a内河南省旱涝统计Tab.5 Statistics of drought and flood in Henan Province within 1 year after different types of El Nio/La Nia events from 1960 to 2018 %

事件类型季节El Niño事件旱涝频率La Niña事件旱涝频率极端干旱干旱正常雨涝极端雨涝极端干旱干旱正常雨涝极端雨涝东部型春季9.1 1.6 29.9 12.3 47.1 31.4 11.1 39.9 5.2 12.4 夏季13.9 5.9 28.3 13.4 38.5 22.9 9.8 15.7 13.7 37.9 秋季36.4 16.0 16.6 7.5 23.5 39.2 9.8 16.3 2.6 32.0 冬季33.2 31.0 26.2 0.5 9.1 15.0 9.8 29.4 13.1 32.7 中部型春季33.3 10.8 21.6 10.8 23.5 47.1 5.9 27.9 10.3 8.8 夏季26.5 11.8 20.6 4.9 36.3 33.8 7.4 32.4 10.3 16.2 秋季16.7 27.5 22.5 11.8 21.6 39.7 8.8 26.5 10.3 14.7 冬季29.4 9.8 20.6 19.6 20.6 0 0 29.4 11.8 58.8

表6 1960~2018年不同强度El Nio/La Nia事件结束1 a内河南省旱涝统计Tab.6 Statistics of drought and flood in Henan Province within 1 year of the El Nio/La Nia events with different intensities from 1960 to 2018 %

表6 1960~2018年不同强度El Nio/La Nia事件结束1 a内河南省旱涝统计Tab.6 Statistics of drought and flood in Henan Province within 1 year of the El Nio/La Nia events with different intensities from 1960 to 2018 %

事件强度季节El Niño事件旱涝频率La Niña事件旱涝频率极端干旱干旱正常雨涝极端雨涝极端干旱干旱正常雨涝极端雨涝弱春季37.3 8.8 12.7 5.9 35.3 38.2 5.9 35.3 3.9 16.7 夏季17.6 8.8 18.6 12.7 42.2 46.1 10.8 17.6 7.8 17.6 秋季30.4 25.5 25.5 2.0 16.7 52.9 8.8 5.9 2.0 30.4 冬季21.6 17.6 31.4 12.7 16.7 6.9 12.7 29.4 20.6 30.4 中等春季9.2 3.4 39.5 15.1 32.8 40.2 13.7 30.4 7.8 7.8 夏季26.1 6.7 26.1 5.9 35.3 10.8 8.8 27.5 19.6 33.3 秋季26.1 21.8 10.9 12.6 28.6 26.5 8.8 29.4 7.8 27.5 冬季39.5 17.6 18.5 6.7 17.6 15.7 2.0 34.3 6.9 41.2 强(超强)春季2.9 1.5 26.5 14.7 54.4 0 5.9 76.5 17.6 0 夏季5.9 8.8 35.3 14.7 35.3 0 0 0 0 100.0 秋季33.8 8.8 22.1 13.2 22.1 35.3 17.6 41.2 5.9 0 冬季33.8 42.6 23.5 0 0 0 0 0 0 100.0

3.4.2旱涝演变与太阳黑子活动的关系

太阳黑子活动存在不同尺度的周期,其中最显著的是11 a周期,而且国际上规定将1755 年作为第一个太阳黑子周期的开始。依此统计,1960~2018年共经历了太阳黑子第19个活动周的后期与第20~24个活动周的全部,其中出现了1968,1979,1989,2000,2014年等5个极大值年(M),以及1964,1976,1986,1996,2008年等5个极小值年(m)。太阳引力场的周期变化,可以引发多种自然灾害,特别是黑子活动峰、谷值时期,是多种自然灾害的爆发时期[26]。对太阳黑子极值年附近的河南省旱涝发生的占次比进行统计,如表7所列。

表7 太阳黑子极值年及附近年份的河南省旱涝站次比统计Tab.7 Station ratio statistics of drought and flood in Henan Province near sunspot extreme years %

从表7可以看出,太阳黑子极值年及前后河南省旱涝具有显著的规律性。太阳黑子m及m-1年均发生了较大范围的雨涝,雨涝与极端雨涝频率均远高于干旱与极端干旱,而在极小值出现后的m+1年干旱与极端干旱频率则远高于雨涝和极端雨涝。与此相反的是,太阳黑子极大值出现年份M及M-1均出现了干旱与极端干旱频率显著高于雨涝与极端雨涝,而在极大值出现后的M+1年,雨涝和极端雨涝频率则高于干旱与极端干旱。另外,太阳黑子m年、m-1年及M+1年发生雨涝和极端雨涝的频率范围明显高于M年与M-1年,而M年、M-1年及m+1年发生干旱与极端干旱的频率范围则明显高于m年及m-1年。

3.4.3旱涝演变对SSTA与太阳黑子活动的周期性响应

根据前期研究[24],1960~2018年河南省全年、季节旱涝演变普遍存在3~5 a的年际周期变化,秋季还存在7~8 a的周期变化,全年与春、夏、冬季还存在13~14 a的周期性。对相同时段Nio3.4区SSTA与太阳黑子相对数进行Morlet小波变换,发现Nio3.4区SSTA存在3.1 a(第一主周期)、9 a(第二主周期)的周期性变化,太阳黑子数存在8.5 a的周期性变化,而从1700年以来的长时间尺度变化来看,则存在贯穿于全时域的8~16 a的显著周期以及64~128 a周期等[27]。

为进一步揭示河南省旱涝演变对SSTA与太阳黑子活动的周期性响应特征,提取主要周期进行信号重建,如图7所示。可以看出,河南省不同季节旱涝3~5 a的周期在不同阶段具有一定差异性,虽然与SSTA的3.1 a周期相近,但并没有呈现全域性同步、同相位遥相关,仅在某个阶段的变化相近,这可能与Nio3.4区SST,并异常变化对河南省旱涝产生明显的滞后效应有关。在旱涝13~14 a年代际周期变化上与太阳黑子活动14 a相对应,但基本滞后了半个相位。秋季旱涝7.5 a周期与SSTA的9 a周期接近,且在1990 s,2000 s两者呈同相变化。秋季旱涝7.5 a周期与太阳黑子活动的8.5 a周期有很好的一致性,但两者相位也并不同步。由此说明,河南省旱涝演变对SSTA与太阳黑子活动具有阶段性的周期性响应,且具有明显的滞后性。

4 结 论

本文利用河南省1960~2018年气候资料,采用降水和潜在蒸发均一化旱涝指标,对河南省近59 a以来旱涝时空演变特征及其气候背景进行分析,得到以下结论:

(1)河南省旱涝趋势转换出现在1990 s中期前后,不同季节均呈不同程度的干旱增多、雨涝减少、干旱覆盖面积增大、雨涝覆盖面积减小的特点,而且除冬、夏季之外,其他季节均在0.01置信水平上呈显著干旱化趋势,但所有季节干旱化趋势均会在未来持续增强。

(2)在空间分布上整体呈现中西部干旱连片多发、豫中与豫南东部雨涝多发的特点。作物生长季旱涝频发区均集中于豫西地区。春旱范围较广,呈多点连片化干旱特征,夏季干旱频发区主要集中于沿黄河晋豫交界一带,秋冬季节干旱频发区则由豫西、豫中向豫南转移。春季雨涝频发区主要环豫西南、豫南及豫东一带,夏季则转移至郑州、开封、新乡市一带,秋季形成了以南阳、许昌、商丘市为中心的带状雨涝频发区,冬季则形成了雨涝南北频发、中部较少的分布格局。

(4)太阳黑子m年、m-1年及M+1年易发生雨涝与极端雨涝,而M年、M-1及m+1年易发生干旱与极端干旱。太阳黑子m年、m-1年及M+1年发生雨涝和极端雨涝的频率范围明显高于M年与M-1年,而M年、M-1年及m+1年干旱与极端干旱发生的频率范围则明显高于m年及m-1年。

(5)河南省旱涝演变对SSTA与太阳黑子活动具有阶段性的周期性响应,且具有明显滞后性。