下扬子页岩气地质调查井的溶洞识别与处理

赵志涛,蒋 睿,3,卢 彤,朱迪斯,徐军军,欧阳志勇,朱文鉴*

(1.北京探矿工程研究所,北京100083;2.中国地质调查局油气资源调查中心,北京 100083;3.中国地质大学(北京),北京 100083)

0 引言

在奥陶系的灰岩、白云岩等碳酸盐地层中发育着大量的岩溶洞穴,易发生恶性井漏,引发卡钻、井塌埋钻等钻井事故,甚至造成井眼报废,对钻探成本和工期都带来极大影响,因此,在该类地层钻进中溶洞的识别与处理具有重要意义。目前,很多学者从地震、测井、钻进参数等单角度出发研究过溶洞识别,但未将地质、地震、钻进、录井和测井等地质工程资料进行综合研究判断溶洞发育情况[1-8]。例如,2006年胡中平等学者发表了以地震资料识别溶洞的研究成果,溶洞在地震剖面中有弯月状强反射等特征;2012年马晖研究了利用测井资料识别塔河油田岩溶溶洞。钻遇溶洞后,常规采用桥接堵漏、水泥堵漏等处理方法[9-12],近几年也出现了波纹管堵漏、智慧凝胶堵漏等新技术[13-15],取得了良好的溶洞堵漏效果。溶洞堵漏方法繁多,适用性不尽相同,须根据溶洞发育情况采取合理的堵漏措施。本文结合下扬子页岩气地质调查皖南地1井的溶洞识别和处理,综合研究地震、钻井、录井和测井等资料的溶洞识别特征,并对比分析不同溶洞处理方法的特点,旨在更加准确判断溶洞发育情况,采取恰当的处理措施,缩短处理周期,降低成本。

1 工程概况

皖南地1井是一口部署于下扬子地区南陵盆地南缘的小口径页岩气地质调查井,直井,设计深度1500 m,终孔直径≮75 mm,全井取心,主探五峰-高家边组,兼探牯牛潭组-仑山组。该井采用绳索取心钻进工艺,开展了录井和测井,完钻深度1506.91 m,完钻层位奥陶系红花园组。该工程实现了钻探目的,梳理了安徽皖南地区地层层序,特别摸清了五峰-高家边组发育情况;在高家边组发现2层 气 测 异 常 井 段(886.60~900.00 m和965.40~971.00 m),为二级项目对页岩气优质储层的理论推测提供了有力的实物数据支撑和验证[16]。

1.1 地质条件

本井钻遇地层自上而下依次为:第四系芜湖组、下蜀组、戚家叽组,志留系高家边组,奥陶系五峰组、汤头组、宝塔组、牯牛潭组、紫台组、红花园组(未穿),详见表1。

表1 皖南地1井钻遇地层Table 1 Formation encountered in Well WND1

1.2 井身结构

皖南地1井采用三开井身结构,如图1所示。一开采用Ø165 mm钻头钻至233.49 m,下入Ø146 mm套管,固井,水泥返至井口,坐防喷器;为了减小环空,保证上返速度,一开井段又下入Ø127 mm绳索取心钻杆作为活动套管。二开采用Ø98 mm钻头钻至1230.84 m,下入Ø89 mm活动套管,不固井。三开采用Ø77 mm钻头钻至1506.91 m,裸眼完钻。

图1 皖南地1井井身结构示意Fig.1 Well structure of WND1

1.3 施工工艺

该井采用绳索取心钻进工艺,以便于全井取心。选用了XY-8型岩心钻机,SG24型钻塔,NBB-390/15型泥浆泵,并配备了2SFZ18-35型防喷器。采用中等硬度细颗粒孕镶金刚石钻头,胎体硬度HRC30~40,水口适当加宽以便排渣,直径适当加大以减小泥页岩地层卡钻风险。其中二开和三开钻头分别加大至Ø98 mm和Ø77 mm,钻头内径加大金刚石浓度,防止钻头内径磨损过快。钻进规程参数详见表2。针对各开次地层选用了合理的钻井液体系,其中二开针对水敏性的泥页岩、泥质含量高的砂岩且大倾角地层,改用防塌性好、排粉能力强、流变性好、抑制性强的低固相防塌聚合物钻井液体系,详见表3。

表2 钻进规程参数Table 2 Drilling parameters

表3 各开次钻井液体系Table 3 Drilling fluid system for each well section

1.4 钻遇溶洞情况

二开钻进过程中,钻至1223.54 m遇2.8 m溶洞,钻井液失返,鉴于上部井壁较为稳定以及表层套管固井质量好且安装防喷器,因此先顶漏钻穿溶洞进入完整地层3.5 m,尝试多次桥接堵漏无效,采用套管封隔,变径钻进至完钻。

2 溶洞识别技术

溶洞在地质、地震、钻井、录井、岩心、测井曲线等资料中具有不同的表现特征[1-12],据此可以识别溶洞的发育情况,为溶洞的堵漏处理提供依据。常规的溶洞识别一般通过钻井工程参数变化来识别,难以准确的判断溶洞发育情况,综合分析地质资料、物探资料、钻井、录井以及测井资料可较准确判断溶洞的发育情况。

2.1 钻前识别特征

溶洞的形成具有一些地质构造特点,并在地震中有响应特征。如果在进行钻井工程设计阶段发现地质构造和地震资料有溶洞特征,须做好溶洞处理预案,准备充分的技术措施。溶洞的主要地质和地震特征有[1-5]:

(1)溶洞主要受到溶蚀作用而产生,古侵蚀面是

溶洞理想的发育平台,存在长期的沉积间断,在古侵蚀面都普遍发育着铝土矿、铝土质泥质岩、褐铁矿层或黄铁矿等风化残积物;

(2)存在与侵蚀面伴生的崩塌的角砾岩、覆盖角砾灰、填隙角砾岩、泥质粉砂岩、灰质粉砂岩等;

(3)地震剖面中表现出弯月状强反射特征,与溶道的河道状特征对应,强振幅变化率呈带状或点状分布,地震测井约束反演中低波阻抗呈带状分布[4]。

皖南地1井无地震详实资料,因此钻前没能准确预测,但有防漏提示,因此设计阶段做了技术准备。

2.2 钻进识别特征

钻遇溶洞时,钻压、钻井液漏失、钻时、岩心等钻井和录井方面会有异常表现,主要有:

(1)泵压骤降,钻井液漏失且漏速较快,甚至失返,一般无井涌现象;

(2)钻速增快,甚至钻具放空,钻时大幅下降,甚至降至0,钻穿溶洞后恢复到正常钻时。

(3)岩心破碎或无心,溶洞下部能发现角砾岩富含带,溶洞周边岩心溶孔、裂隙发育等。绳索取心钻进中,可根据岩心缺失长度确定溶洞在井身方向的尺寸。

皖南地1井在井深1223.54~1224.14 m钻具放空,失钻压,钻时为0;1224.14~1226.34 m处钻速陡升,钻时由同类地层平均约39 min/m降为5~20 min/m;钻井液严重漏失,失返,无井涌现象。据此判断钻遇了溶洞,溶洞沿井身方向2.8 m,半充填,溶洞上部0.6 m无充填,下部2.2 m有充填。岩心特征:该井采用绳索取心钻进工艺,在1223.54 m上部岩心多裂隙,有泥质充填,1223.54~1226.34 m岩心缺失,下部为2.50 m的角砾岩富含带,如图2所示。据此判断溶洞沿井身方向2.8 m,因岩心缺失结合钻录井特征推测泥质充填,溶洞周边裂隙和溶孔发育。

图2 钻穿溶洞后获取的岩心Fig.2 Cores after drilling through the cave

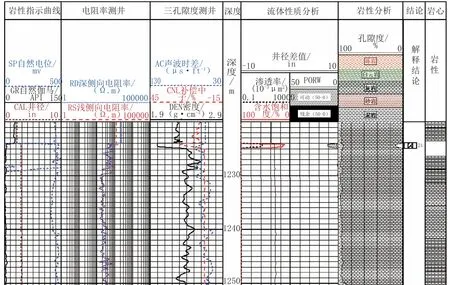

2.3 钻后识别特征

溶洞或未压实的充填物的各项物理特性与正常沉积地层会有一定的差异,因此未经处理的溶洞在测井曲线中具有明显的响应特征[8],主要有以下3个方面:

(1)井径出现跨径;

(2)三孔隙度表现出异常大孔隙特征,声波时差和中子曲线增大,密度变化与填充物有关,无填充密度值减小;

(3)电阻率降低明显,深浅侧向幅值差增大;溶洞较大时,浅侧向测量到的是泥浆电阻率,近似常数。

另外,工程条件允许,也可利用成像测井直观准确地判断出溶洞情况[9]。皖南地1井的测井曲线中的溶洞特征明显,如图3所示。自然伽马数平均值为9 API,电阻率曲线明显降低呈漏斗状,平均值为910.4 Ω·m,三孔隙度曲线显示密度明显减小,声波、中子数值明显增大,井径异常增大,测井计算平均孔隙度为6.2%,渗透率为6.891×10-3μm2。

图3 皖南地1井溶洞局部测井曲线Fig.3 Local logging curves of the cave in Well WND1

3 溶洞处理技术

3.1 溶洞处理方法

3.1.1 常见方法对比分析

钻遇溶洞后,首先应采用无固相钻井液或清水顶漏强行钻穿溶洞进入完整地层,根据识别特征判断出溶洞发育情况,再结合实际工况,制定合理适宜的处理技术措施。常见的溶洞处理方法有桥接堵漏、水泥堵漏、顶漏钻进与套管封隔、波纹管堵漏、凝胶堵漏和移井位等。对于浅层大型溶洞或者难以处理的深层溶洞且不具备顶漏钻进条件的井,可考虑直接终孔或移井位。

3.1.1.1 桥接堵漏

常用桥接堵漏材料有3种:核桃壳等颗粒状材料,云母、塑料片等薄片材料,锯末、草绳等纤维状材料[10-15]。桥接堵漏是机械堵塞漏失通道,关键是根据不同的漏层性质选择材料的级配和浓度。该方法价格低廉,施工简单,安全,但是堵漏地层的承压能力较弱。桥接材料堵漏对于裂隙性和溶孔等小尺寸漏失效果较好[16-20],但不适用大尺寸的溶洞性,难以在大尺寸漏失通道中堆积架桥形成有效堵塞。

3.1.1.2 水泥堵漏

水泥堵漏关键是初凝时间控制和能否在初凝时间内将水泥浆压入漏失层[11]。常规水泥封堵溶洞的机理是通过堵漏管串将水泥浆多次推注一定量即将达到初凝的高稠度水泥浆进入溶洞,并快速凝固,实现逐步堆积,逐步减小漏失通道,从而堵漏。水泥封堵漏层后,地层具很高的承压能力和抗压强度,但是施工风险较大,对施工组织者要求高。针对溶洞水泥堵漏,中石化中原石油工程有限公司固井公司研制了拦截袋式堵漏工具,可实现一次堵漏,不用多次推注逐步封堵。其工作原理如图4所示。

图4 拦截袋式堵漏工具工作原理Fig.4 Working principle of the intercepting bag plugging tool

3.1.1.3 顶漏钻进和下套管堵漏

钻遇中大尺寸的溶洞,堵漏无果,且上部井壁较稳定时,可选择清水强钻,下套管封隔。这种方法快捷,有效,但投入较大且须变径钻进[21-26]。

3.1.1.4 波纹管堵漏

波纹管堵漏是在漏层下入一定壁厚的波纹管,通过液压或机械方式胀管使波纹管直径变大胀圆,贴合在井壁上,以达到封堵漏层的目的。该技术对处理溶洞等恶性井漏效果显著,不会出现二次复漏,且无须变径钻进,但是该技术成本较高,如果恶性漏失地层溶洞较多时处理起来十分复杂[13]。

3.1.1.5 凝胶堵漏

目前,凝胶已发展有化学凝胶和智能凝胶。

化学凝胶是通过有机物和无机物合成交联剂和成胶剂,交联剂和成胶剂反应后形成网状结构,通过堵漏剂进行填充网状结构中的空隙,形成一种高强度的化学凝胶堵漏剂。其成胶时间可控,强度可调[27-30]。

智能凝胶以天然大分子纤维素为骨架,接枝共聚水溶性丙烯酰胺单体的凝胶,通过加入交联剂、催化剂控制合理的成胶时间,以达到便于施工注入的目的。凝胶在施工结束后破胶为流体,可通过泥浆循环出井筒。它具有流变性好、成胶时间可控、成胶强度可调、抗原油和复合盐水的污染、抗温可达150℃等特点[30]。

3.1.2 溶洞处理方案选择

根据以上对比分析,考虑溶洞大小、填充情况、工期、经费和实际工程条件等因素,特别是工程设计预留了Ø75 mm口径的井身结构,经优选论证,首先采用清水强钻穿过溶洞进入完整地层,然后试用桥接堵漏方式进行处理,处理无效后采用下套管封隔方案进行处理。经多次验证桥接堵漏无效,因此采用下套管封隔堵漏。

3.2 溶洞处理过程

3.2.1 顶漏钻进

钻遇溶洞,堵漏无果,且无重大影响时,在一定条件下可选择清水强钻。当严重井漏但有返浆时,强行钻进作业易发沉渣卡钻和井壁失稳,应维持足够的泵排量以净化井眼[24,26,31]。在接单根和起钻前注入高粘洗井液清洁井底沉砂,也须防止裸眼井壁易因钻井液液柱压力降低而出现垮塌,并且减少无固相钻井液浸泡时间,防止造成泥页岩、煤层等易塌层和易水化层出现缩径和垮塌;发生恶性井漏且钻井液失返时,强行钻进有3个前提条件[28]:(1)裸眼段井壁稳定;(2)岩屑能随清水流入地层中;(3)已钻地层和待钻地层段无油气水进入井内。

皖南地1井钻遇溶洞后失返,经判断满足以上3个条件,因此清水强钻至1230.84 m,进入完整地层3.5 m。钻进时,要特别注意防止断钻脱扣、卡钻、烧钻、坍塌和岔孔等。清水强钻穿过漏层进入完整岩层一定深度后,可下套管固井封堵溶洞。下套管前应反复划眼,有意识地在溶洞与下部地层交接处形成一个人工漏斗,以便使套管顺利通过。

3.2.2 下套管

利用绳索取心钻杆的级配优势,将二开钻进正在使用的Ø89 mm绳索取心钻杆作为活动套管封隔,不固井,钻杆接头避开溶洞的位置。钻杆底部带Ø98 mm取心钻头,一是有利于居中,二是下套管过程中遇阻或不能下到底时便于处理,三是若下部仍有溶洞,可以继续Ø98 mm口径扩孔钻进。

3.2.3 后续处理

下套管后,采用Ø77 mm钻头三开钻进,三开钻进前利用Ø77 mm钻头将Ø98 mm取心钻头内侧扩眼通过后,利用堵漏材料将套管环空封堵,至此溶洞处理完成。

如果后续再钻遇溶洞,该处理方式可继续使用作为套管的Ø89 mm钻杆直接扩孔钻进和封隔。

3.3 溶洞处理效果

后期变径钻进过程中,有短暂堵漏效果,后再次井漏,失返。分析原因是采用活动套管未固井的方式封隔,且下部奥陶系灰岩地层裂隙发育,小溶孔发育。鉴于有活动套管护壁,且岩心钻探岩粉较细可以随钻井液流入地层,采用顶漏钻进至1506.91 m,顺利完钻,且全孔取心,实现了钻探目的。

4 结论

(1)皖南地1井施工过程中,利用岩心出现缺失和角砾岩富集带、钻具放空、严重漏失、跨径、异常大孔隙等地质、钻井、录井、测井资料特征判断在1223.54~1226.34 m井段钻遇了溶洞,溶洞沿井身方向尺寸2.8 m,半充填,溶洞上部0.6 m无充填,下部2.2 m有充填。

(2)皖南地1井多次桥接堵漏无效后,清水强钻穿溶洞至完整岩层,利用绳索取心钻杆级配优势将二开使用的Ø89 mm绳索取心钻杆作为套管进行护壁封堵溶洞,保证了处于复杂地层中的二开900多米井壁安全,顺利实现钻探目的,并大幅缩短工期,降低成本,可为类似钻探工程提供借鉴。