中国城镇化长期趋势研究*

樊 明,安书伟

( 郑州西亚斯学院 商学院,河南 郑州 451150 )

21世纪初,诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨曾预言:“美国的新技术革命和中国的城镇化,将是21世纪带动世界经济发展的‘两大引擎’。”确实,对于中国这样一个过去城镇化水平相当低的人口大国来说,城镇化对中国本身乃至世界都有着特别重大的意义。城镇化决定着一国劳动力在农业和城镇工商业之间的配置,从而决定城乡劳动力市场的供给,对整个社会经济的效率产生重要的影响,此外还关系到城乡公共设施建设,以及房地产规模是否与城乡人口规模相适应,甚至涉及文化乃至政治层面,等等。正因为如此,学术界对城镇化的研究一直保持着相当的热度。虞昌亮2018年4月10日在中国知网期刊库中,以“城镇化”或“城市化”为主题词在篇名字段进行检索,从1979年到2017年共检索到32,257 篇文献。他将时间限定为1998年到2017年,来源类别选取CSSCI,共检索到5791篇文献[1]。在对城镇化研究的文献中,有不少关于对未来某一时点中国城镇化率的预测,以及相关政策研究,如较早期的有简新华和黄锟[2],近几年的有乔文怡等[3]、顾朝林等[4]、魏后凯等[5]的研究。然而,目前缺少对中国未来城镇化长期趋势的研究,也就是从长期来看中国城镇化率将稳定在什么水平上,以及需要进行怎样的政策调整。这一研究具有重要的意义,直接关系到农村发展的战略安排以及城乡规划建设,如果估计错误就可能导致严重的资源配置的低效率,以及农村工作战略重点的错误定位。比如,韩国从20世纪60年代开始了投入巨大的新村运动,经过40年的持续努力改变了农村的面貌,到20世纪90年代末该运动结束时,城镇化率已超过90%,但不少村子只有很少人居住甚至无人居住,成了所谓的“空壳村”[6]。当下中国的诸多农村政策仍然是隐含地假定未来中国农村仍存在大量人口,如果这一假定是不可靠的,那么在农村的巨大投入也有重复韩国新村运动失误的可能。

一、城镇化的多重概念

讨论城镇化的长期趋势首先要确定如何衡量城镇化水平。Antrop认为,不同学科对城镇化的定义不一样,但研究者普遍认为城镇化是社会经济的转化过程,不仅包括人口流动、地域景观、经济领域、社会文化等诸多方面的内涵,而且随着经济、社会的发展,其内涵也在发生变化[7]。这就是说,城镇化有诸多方面的表现,在中国还因一些特定的制度安排而表现出一定的中国特色,导致城镇化参与者有一些表现属于城镇化,而有的就可能不属于。比如就中国的经验来说,农民人已转移到城镇,但户籍仍在农村,而且还与农村保持着深刻复杂的经济联系及其他社会关系,这就给衡量城镇化水平带来一定的复杂性,往往需要多个城镇化概念来描述一个城镇化的进程和现状。

早年间讲城市化,所对应的英文单词为“urbanization”。但后来中国很长一段时间强调要“控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市”,从“六五”到“八五”都有此或类似的表述[8]。如此,中国大多数学者认为中国的城市化不能等同于西方的城市化,既然要注重发展小城镇,概念上就要有所区别。于是,“urbanization” 在中国通常被译为“城镇化”。

中国自20世纪50年代开始实行严格的城乡分隔的户籍制度,由此导致城乡居民的就业居住所在地与户籍所在地的一致性。但改革开放后出现了农民到城镇就业居住的情况,这就是农民工的出现,且规模在不断扩大,导致其就业居住地与户籍所在地的分离,致使基于户籍统计城镇化率显得不合时宜。如此衍生出两个城镇化率:一是常住人口城镇化率,即城镇常住人口占总人口的比率;二是户籍人口城镇化率(按户籍人口计算的城镇化率)。常住人口是指居住在某地半年及以上的人口。根据第七次全国人口普查数据,2020年中国常住人口城镇化率为63.89%,而户籍人口城镇化率仅为45.40%,二者相差18.49个百分点。目前常住人口城镇化率是最常使用的,《中国统计年鉴》每年报告这一指标。这一做法是合理的,因为与户籍人口城镇化率相比,常住人口城镇化率更好地反映了城镇化的实际情况。当然,户籍人口城镇化率也值得关注,两个城镇化率之差反映了诸多的社会问题。

这里笔者提出一个新的城镇化率的概念:无农村经济联系城镇化率,即不再与农村发生经济联系的城镇人口占总人口之比。这里的经济联系主要是指,在农村名下有承包地并因此收取地租,从村集体经济分得利益等。目前仍有不少城镇居民与农村保持着经济联系,包括户籍为城镇的居民以及没有城镇户籍但常住城镇的居民。这种经济联系代表着这些城镇人口仍然从农村分得经济利益,由此带来诸多问题,对此下文将进一步分析。

在研究中国城镇化时,中国学者往往会参考国外经验,尤其是发达国家的经验,如美国的经验常被提起,所用数据大多来自联合国或世界银行等机构。但进行比较分析时要注意的一点是,国外的城市化率与中国的城镇化率的含义可能并不相同。根据笔者观察,在美欧等西方国家,一个人被定义为城镇人口不是基于其是否从事非农职业,而是其是否居住在城区,大多数国际数据库中的国别城镇化率指的应是这一城镇化率,笔者称之为基于居住地的城镇化率。比如根据国际劳工组织的数据,2019年美国农业劳动力占总劳动力之比为1.36%,而农村人口占总人口之比为17.54%,由此可以得出美国的城镇化率为82.46%,文献中经常被引用的美国城镇化率即是这一数据。

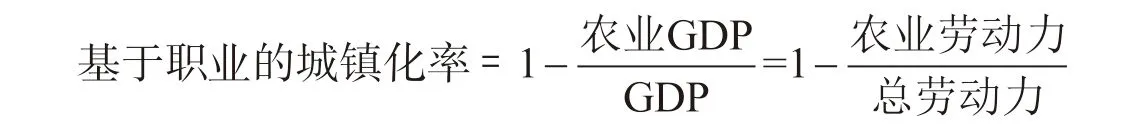

为了区别基于居住地的城镇化率,笔者提出基于职业的城镇化率的概念,即第二、第三产业就业人口之和占总就业人口的比例。据此,2019年美国的基于职业的城镇化率为98.64%(1-1.36%)。笔者认为,至少在分析中国城镇化问题时,基于职业的城镇化率更为重要。本研究所讨论的长期城镇化主要用基于职业的城镇化率来衡量。

二、城镇化经济动力学模型

要预测城镇化的长期趋势,首先就要分析城镇化的动力,用以解释农民为什么要主动选择离开农村来到城镇就业居住。在存在城乡差距的条件下,农民面临着到城镇就业或继续留在农村从事农业的选择,为此要进行成本—收益分析。收益应是多元的,比如在城镇可获得比在农村从事农业更高的收入,享受城市生活,为子女争取到更好的受教育机会,等等。这里获得较高收入应是关键,因为其他收益要以收入为基础。显然,如果城乡收入差距越大,就意味着农民进城就业居住的收益越大,就会有更多农民选择到城镇就业居住。为了更好地说明这个问题,本研究假定农民选择进城就业居住是以获得较高收入为目标,在此基础上,建立一个农民选择城镇就业居住的城镇化经济动力学模型。这一模型具有以下两个假设前提:一是存在城乡统一高流动性的劳动力市场,二是城乡劳动力具有同质性。

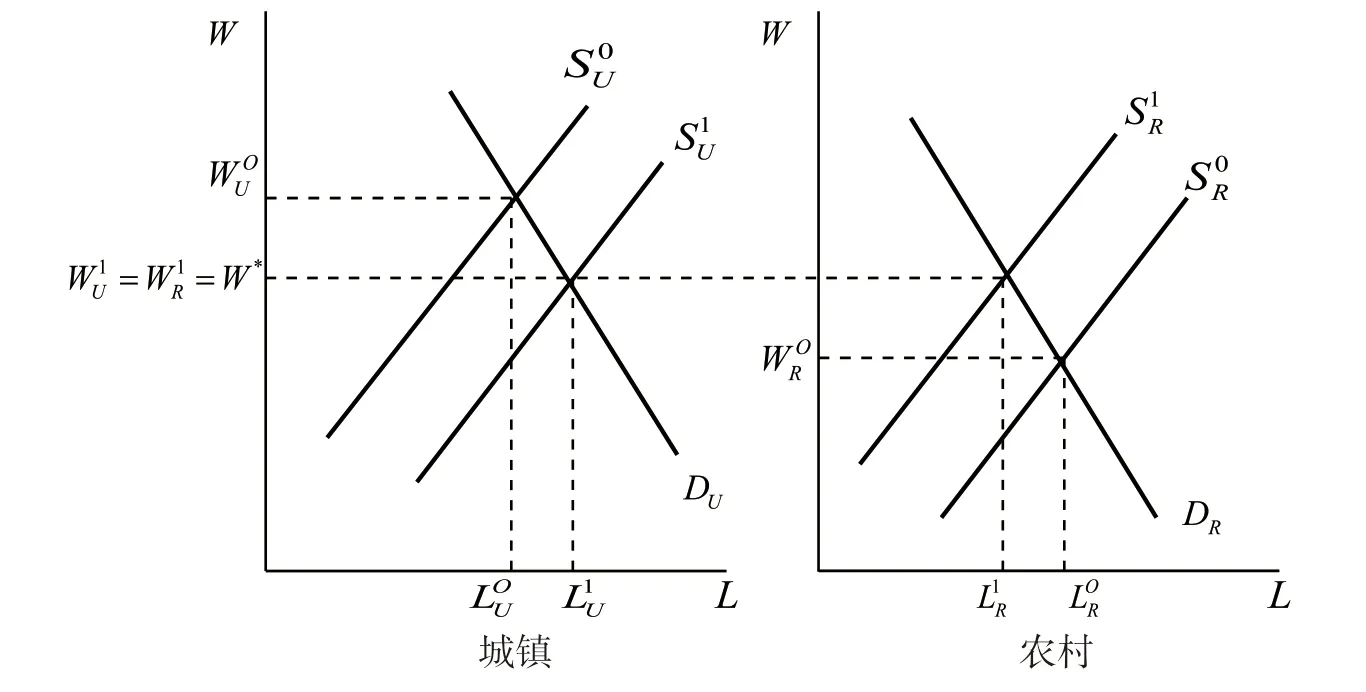

假设存在城乡两个劳动力市场,如图1所示。城镇劳动力市场的均衡工资为,高于农民在农村从事农业生产的收入。这时,部分农民受城镇较高工资的吸引选择到城镇就业,使城镇劳动力市场的劳动力供给增加,供给曲线向右平移,从,由此降低了城镇工人的工资。与此同时,农村劳动力市场供给曲线向左平移,从,提高了农民的收入。这一过程会一直持续到实现城乡收入均等化为止,即供求在城乡各自的劳动力市场均实现均衡,且两个劳动力市场的均衡收入均为W*,即,这时农民就失去进入城镇就业居住的经济动力,城镇化将趋于停滞。

图1 城乡居民收入趋同分析

这一假说的一个隐含是:如果城乡收入差距较大,则城镇化进程加快;随着城乡收入的缩小,则城镇化将趋缓;当城乡收入实现了均等化,则城镇化终止,这时所实现的城镇化就是本研究所论的长期的城镇化。这一过程就是城镇化的长期趋势。用G代表城镇化率增加,RUR代表城乡收入比,如此则有:

三、模型检验

以上模型是本研究分析城镇化长期趋势的基础,为此必须先对模型进行检验,以评估模型的有效性。城乡收入比是衡量城乡收入差距最常用的指标,是城镇居民与农民人均可支配收入的比值。城镇化率增加用城镇化率增加的百分点来衡量,即当年与上一年城镇化率之差。以下将采用中国、美国、日本和韩国的数据对模型进行检验。

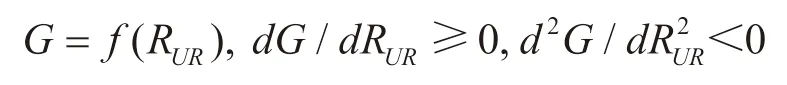

(一)基于中国城镇化数据的分析

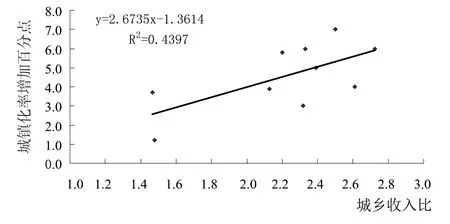

从1949年到1978年改革开放前,中国的城镇化进程相当缓慢,城镇化率从1949年的10.64%增加到1978年的17.92%,29年只增加了7.28个百分点。但之后的增加速度明显加快,到2020年达到了63.89%(“七普”数据),改革开放后年均增长约1.09个百分点。但城镇化率的增加并不是均匀的。改革开放后,中国一开始并不鼓励农民进城寻找就业机会,这段时间农民进城就业居住受到诸多限制。但到20世纪80年代中后期,政策逐渐放开,开始鼓励农民进城就业。为此,研究以1986年作为数据分析的起点。图2显示,随着城乡收入比拉大,城镇化率增加百分点也随之增加,在一定程度上支持了模型的分析。需要指出的是,相关系数R2=0.3029并不算高,原因可能有两方面:一是决定农民进城的因素很多,城乡收入差距只是其中的一个因素;二是城乡分隔的户籍制度一直在发挥着作用,限制了农民进城务工的选择。尽管如此,城乡收入差距在决定农民进城务工方面仍是重要的决定因素。

图2 中国城乡收入比与城镇化率增加:1986—2021年

(二)基于美国、日本、韩国城镇化数据的分析

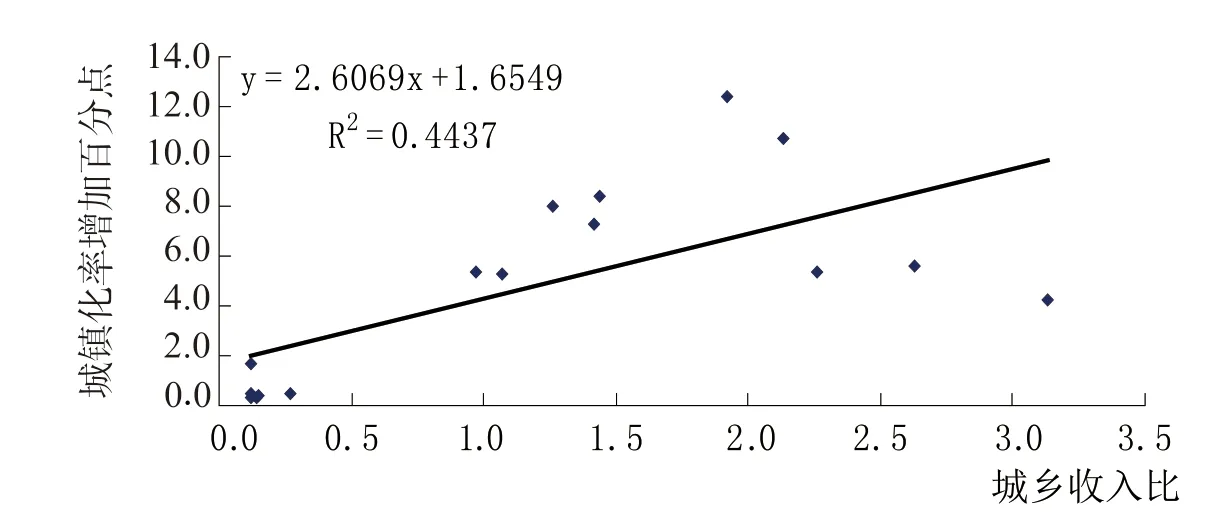

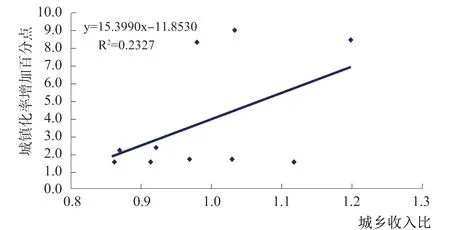

城镇化率对城乡收入比的回应在发达国家也有类似的表现。对此,笔者领导的研究团队曾作过相关研究,本研究仅以美国、日本和韩国的数据作一分析。美国数据来源于美国商务部人口调查局[9]和美国统计局[10]发布的相关资料。日本数据来源于曾国安和胡晶晶[11]、张开敏[12]的研究。韩国的数据来源于韩国学者宋丙洛的研究[13]。图3、图4和图5分别报告了美国、日本和韩国城镇化率增加与城乡收入比的关系,结果同样显示,随着城乡收入比拉大,城镇化率也随之增加。需要说明的是,美国、日本和韩国数据不是年度数据,而是阶段性数据,样本量也不大,且相关系数R2均未超过0.5,不算高。其原因可能与中国类似,城乡收入差距只是决定城镇化进程的一个因素,但无疑是其中的重要因素。

图3 美国城乡收入比与城镇化率增加:19世纪80年代—20世纪80年代

图4 日本城乡收入比与城镇化率增加:19世纪80年代—20世纪80年代

图5 韩国城乡收入比与城镇化率增加:20世纪70—90年代

四、中国城镇化率长期趋势

城镇化经济动力学模型显示,如果存在城乡收入差距,则城镇化进程就将持续,直至城乡收入差距消除,或实现了城乡居民收入均等化。假定农民的收入主要为农业收入,不考虑转移支付、税收等方面的城乡间差异,则城乡居民收入均等化就要求农业GDP占GDP之比等于农业劳动力占总劳动力之比,即:

本研究提出基于农业GDP占GDP之比的发展趋势来预测未来农业劳动力占总劳动力的发展趋势,进而预测长期城镇化率。劳动力在产业间的转移从根本上来说,是基于劳动力资源配置效率的要求。如果农业GDP占GDP之比低于农业劳动力占总劳动力之比,就意味着农业劳动力的收入低于城镇劳动力,则通过向城镇工商业转移就可以提高其收入,这个过程本质上是劳动力资源配置效率的提升。对劳动力的需求是派生需求,即因产品市场的需求才导致劳动力市场的需求。当农民人均收入比城镇居民低时,就意味着农产品市场的需求较低,从而对农业劳动力的需求较低,导致农村劳动力市场的过量供给,是劳动力资源配置低效率的表现。而农业的过剩劳动力向城镇劳动力市场转移就表现为对这种劳动力资源低效率配置的纠正。在存在城乡统一高流动性劳动力市场条件下,农民受利益驱动会主动启动这个过程。从这个意义上来说,是农业GDP占GDP之比决定了农业劳动力占总劳动力之比,进而决定城镇化率,至少是基于职业的城镇化率。如果能确定未来农业GDP占GDP之比的发展趋势,就可以确定农业劳动力占总劳动力之比的发展趋势,用以下公式就可以求得基于职业的城镇化率,即:

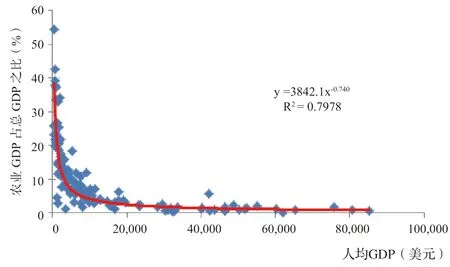

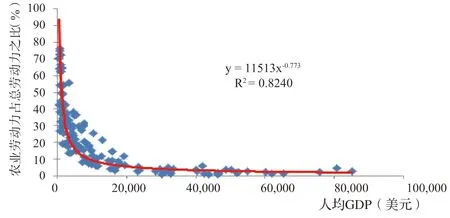

研究发展中国家未来农业GDP占GDP之比发展趋势的一个比较可靠的办法是参考国际经验,尤其是发达国家的经验,因为农业现代化反映的是生产力发展的普遍规律,而发达国家只是先行一步。世界银行提供了各国人均GDP、农业GDP占GDP之比的数据。联合国粮食及农业组织提供了各国农业劳动力占总劳动力之比和农村人口占总人口之比的数据。因2020年全球疫情导致各国经济运行不正常且数据收集尚不齐全,所以本研究采用2019年数据,去掉不能完整提供以上数据的国家(大多为相对落后的国家),共选取131个国家作为分析对象。图6报告了这131个国家人均GDP与农业GDP占GDP之比的关系,图7报告了人均GDP与农业劳动力占总劳动力之比的关系,可以看出,随着人均GDP的提高,农业GDP占GDP之比以及农业劳动力占总劳动力之比均快速下降然后趋于平缓。当人均GDP达到20,000美元时,二者已降至10%以下,且大多在5%以下,说明在农业现代化的过程中,农业GDP占GDP之比以及农业劳动力占总劳动力之比随经济增长迅速下降。这一趋势线可用于给定未来人均GDP,预测农业GDP占GDP之比和农业劳动力占总劳动力之比,进而预测未来的城镇化率。

图6 人均GDP与农业GDP占GDP之比的关系

图7 人均GDP与农业劳动力占总劳动力之比的关系

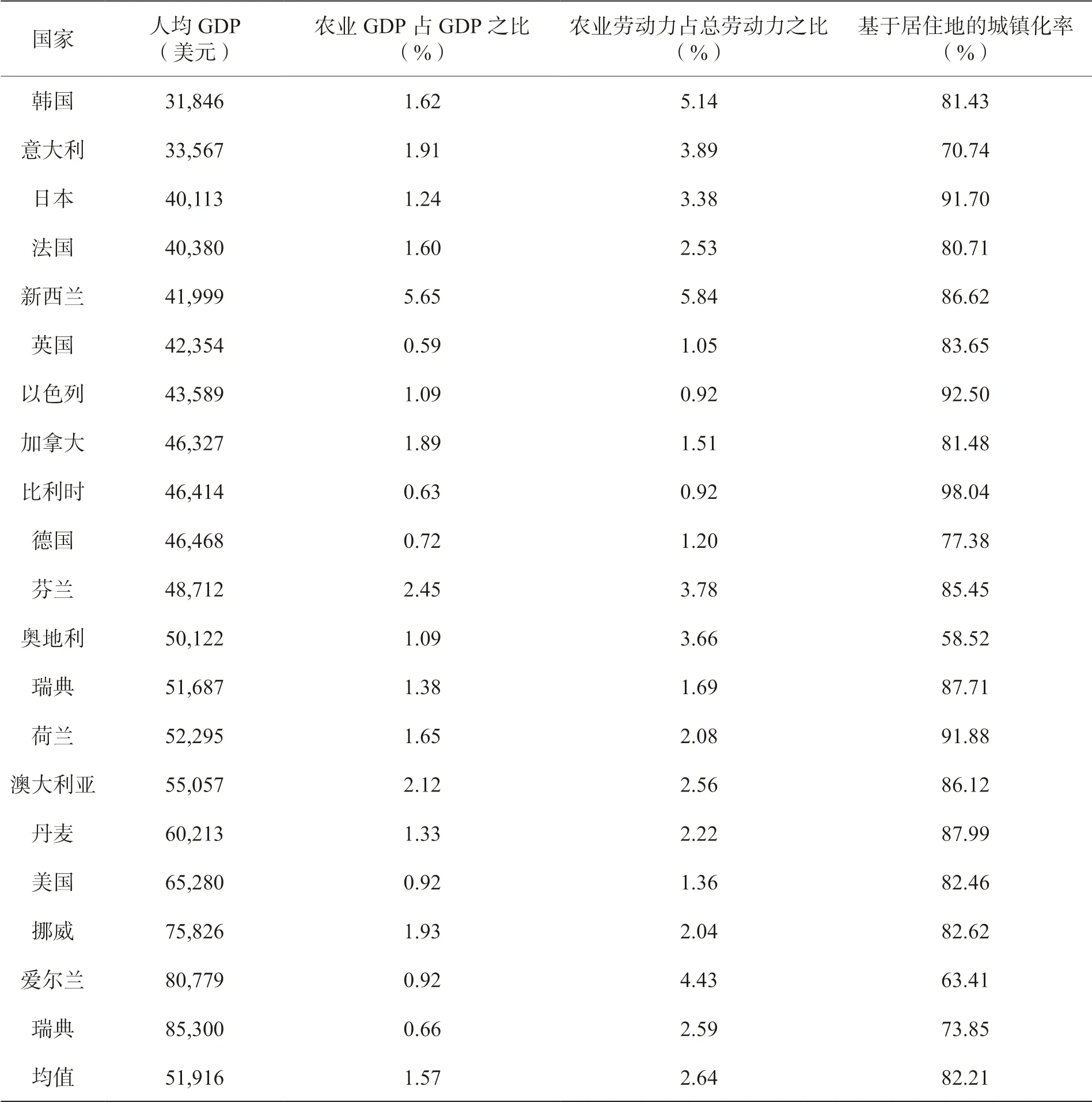

本研究将采用这一方法分析中国城镇化的长期趋势。核心的问题是,中国农业GDP占GDP之比以及农业劳动力占总劳动力之比的长期趋势如何?表1显示,2019年,就人均GDP最高的20个发达国家而言,农业GDP占GDP之比的均值为1.57%,农业劳动力占总劳动力之比的均值为2.64%,这就意味着这些发达国家基于职业的城镇化率平均已达97.36%(1-2.64%),但还存在着继续增高的趋势,因为农业劳动力占总劳动力之比(2.64%)仍高于农业GDP占GDP之比(1.57%),说明在这些发达国家的农村仍存在剩余劳动力,还需继续转移农村剩余劳动力,基于职业的城镇化率可望达到98%以上。值得注意的是,这些国家的基于居住地的城镇化率只有82.21%,这个指标是用1减去农村人口占总人口之比(17.79%)获得,这个城镇化率就是一些国际网站报告的,且在中文文献中经常被引用的国外的城镇化率。基于居住地的城镇化率明显低于基于职业的城镇化率,这也再一次说明区分基于职业的城镇化率和基于居住地的城镇化率的必要性,二者反映了城镇化过程中的不同表现。

表1 2019年20国相关数据描述性统计

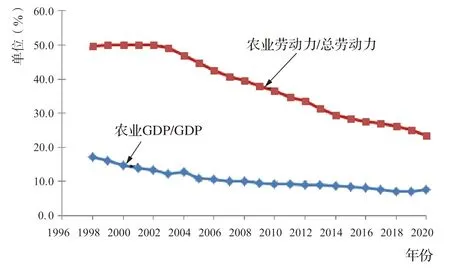

下面来具体讨论中国的长期城镇化率。图8显示,根据相关年份《中国统计年鉴》提供的数据,整体上看,自1998年以来农业GDP占GDP之比在持续下降,与此同时,农业劳动力占总劳动力之比也在持续下降,且2002年后下降速度快于农业GDP占GDP之比,但这距离等于农业GDP占GDP之比还有不小的差距。2020年农业GDP占GDP之比为7.7%,而农业劳动力占总劳动力之比为23.6%。这也意味着,中国农村仍存在严重的农业劳动力过剩,大多还需转移到城镇就业居住,这也可以帮助理解2020年中国城乡收入比何以高达2.56。

图8 中国农业GDP占GDP之比、农业劳动力占总劳动力之比:1998—2020年

那么,现在的关键问题是,如何判断农业GDP占GDP之比的长期趋势?随着中国农业现代化的不断向前推进,包括各种智能技术在农业生产中的应用,农业GDP占GDP之比接近发达国家的水平应是合理的推断,也就是说,在长期该数据降至2%甚至更低应是合理的推测,这就意味着在长期中国基于职业的城镇化率将达98%以上。从根本上来说,这个推断是基于农业现代化的一般规律的。

五、实现城镇化长期目标的制度分析

如何才能实现城镇化的长期目标并且是高质量的实现?也就是说,如何才能不仅要实现用城镇化率衡量的城镇化的数量目标,更要保证城镇化的高质量?今天是未来城镇化进程的起点,为此就要首先分析当下的城镇化存在的问题。关于中国城镇化的问题,文献有诸多分析讨论,比如中国城镇化过程中普遍存在的环境污染以及交通拥堵[14],大量流动人口未真正融入城市[15],城镇化区域发展不平衡,大中小城镇发展不协调[16]等问题。笔者对中国城镇化的诸多问题也展开过研究,如中国特有的城镇化中的城中村问题[17],城乡分隔的户籍制度对城镇化的负面影响[18],等等。这些问题本研究不再专门讨论,仅侧重讨论实现城镇化长期目标的制度问题,因为它不仅关系到城镇化进程的速度,更关系到城镇化的质量。

表1显示,发达国家比较好地实现了基于职业的高城镇化率,与此同时,农村剩余劳动力也能够及时转移到城镇,较好地消除了城乡收入差距。为此,在分析如何实现中国城镇化长期趋势前,不妨先分析一下以美国为代表的西方国家城镇化的制度基础。笔者认为有两项制度安排特别值得关注:一是土地私有制,二是统一高流动的城乡劳动力市场。

在农业现代化的过程中,农业劳动生产率不断提高,农产品市场供给不断增加导致其价格下跌,农民从事农业生产利润下降甚至亏损,由此部分农民会退出农业。首先退出农业的应该是佃农和拥有较少土地的自耕农。自耕农所拥有的土地如何处理是一个问题,应该有两个基本选择:出售或出租。一般来说,以出售为主。自耕农由于土地所有权和使用权的统一不会产生由产权分散导致的委托代理关系,因而也就不会产生交易成本问题。对于农民而言,购买土地意味着一次性付清成本,而租赁土地意味着多次付出成本。高彦彦和杨德才作了进一步的解释:在租佃关系中的交易成本分为监督成本、合约签订成本等,由于土地产权的分散,佃农投机的可能性更大,居住在城市的地主很难监督佃农的行为,进而增加了交易成本[19]。如此,美国农场主通过土地兼并不断扩大农场规模,加之农业现代化技术在农业生产中的广泛应用,家庭农场的耕地规模不断扩大。根据美国农业部提供的数据,美国的农场平均规模从1950年的213英亩上升到1960年的297英亩,1970年达到374英亩,到1990年,进一步增长到460英亩,此后到2015年一直维持在420—460英亩(1英亩=6.07市亩)。

值得关注的是,如此形成的大规模农场是家庭农场,也就是说,美国农民大多为土地所有权与经营权合一的自耕农,避免了上文提及的代理问题,也不存在马克思经典作家一直批判的阶级剥削问题。马克思认为,土地所有者不能创造任何价值,对农业生产力的提高也无益处,只会坐享其成,“以致在苏格兰拥有土地所有权的土地所有者,可以在君士坦丁堡度过他的一生”[20]。

因 土地兼并而脱离农业的农民该何去何从?和农业时代不同,农业现代化是工业化所推动的,并由此导致了城镇化的快速发展,如此,大多数退出农业的农民可以到城镇寻求在工商业就业的机会。但这里有个重要的前提条件:不存在中国式的城乡分隔的户籍制度,或存在一个城乡统一的高流动性的劳动力市场。这也是一种制度安排,脱离农业离开农村的农民可以比较容易地在城镇寻找到就业的机会,如此也推动了城镇化进程,且是高质量的城镇化。

中国农村的土地制度是农民集体所有制,农户承包土地分散经营。随着中国农业现代化不断向前推进,农户面临扩大耕地规模的需求,也存在农村剩余劳动力离开农村到城镇寻求就业机会的问题。由于土地归集体所有,农户只能转让剩余承包期内的土地经营权,由此引发了诸多问题,特别是经营土地的短期行为被进一步强化(土地承包经营本身就有短期行为问题),土地流转的交易成本过高难以形成大规模的土地经营,转承包土地租金引发了农民向城镇居民出让农业利益,并进而引发道德问题,对这些问题笔者曾多有讨论[21]70-86。

下面侧重对转承包地租金问题再作进一步分析,这个问题与我们正在讨论的城镇化关系密切,但学术界少有关注。集体土地平均分配交由农户分散经营,首先形成小农经济。根据笔者2016年组织的调查,中国农村户均亩数为7.12亩,分为4.0块[21]3。为了克服小农经济带来的诸多问题,政府鼓励土地流转以形成农地的规模经营,但值得关注的是,即便实现了规模经营,这些农业大户也已成为佃户,因为所耕种的土地大多是转租而来,需支付不菲的租金。政府在鼓励农民土地流转时,往往把土地流转出去可以获得高租金,作为土地流转的优越性来宣传,但没有考虑到对真正种地的土地流入农户来说,可是一笔不菲的租金,大大提高了农业经营的成本。这就带来诸多问题:一是推高农产品价格;二是中国农产品难以参与全球竞争,因为农业发达国家的农民以自耕农为主,佃农与自耕农所生产出的农产品有着不同的成本结构,佃农要支付佃租,而自耕农没有这笔支出;三是通过出租土地获得地租仍然存在一定意义上的道德问题,根据马克思主义的剥削理论,这个道德问题很难绕开。

对于离开农村到城镇就业居住的城镇居民来说,凭借名下的土地承包权收取地租,就意味着脱离农业生产的城镇居民还从实际种地的农民那里获取利益,这对获利有限的农业来说,是一个不小的成本负担,必然不利于农业长期健康的发展。因此,改革的基本思路是,脱离农业离开农村到城镇就业居住已成为城镇居民的所谓“农民”应该脱离与农村的经济联系,具体表现为不再获取地租以及不再从集体经济中分得利益,让中国农业健康发展并有条件参与国际竞争。这种竞争不一定需要中国农民把农产品拿到国际农产品市场去售卖,在农村原地不动也同样也会被卷入国际竞争,因为国内农产品市场也包含着来自国外农民的竞争,尤其是来自发达国家自耕农的竞争。当然,要做到这一点需要一定的利益补偿机制,但这不是本研究讨论的重点。

现在再回到本研究一开始提出的“无农村经济联系城镇化率”。之所以需要这个城镇化率就在于,用常住人口城镇化率减去无农村经济联系城镇化率就可以知道现在还有多少城镇居民仍然从农业农村分得利益。如果这个差值很小,说明农民种地的有限获利更多地留在了农村,留在了真正种地农民的手中。