“一带一路”沿线国家人民币跨境使用影响因素研究

刘澈,程鹏

(1.东北财经大学 金融学院,辽宁大连116025;2.辽宁大学 经济学院,辽宁沈阳110036)

一、引言

人民币跨境使用为“一带一路”沿线国家项目建设、大宗商品交易提供了新的计价结算方式。人民币通过资本输出的形式满足“一带一路”沿线国家的融资要求,资金同时可反向用于购买中国的商品和服务,形成“资本输出+贸易回流”的循环机制。推动人民币在沿线国家使用,既有助于降低市场主体的换汇成本,也有助于形成人民币的贸易圈、投资圈和生态圈。特别是在《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)落地后,人民币跨境使用在区域经贸合作中将发挥更大的作用。当前世界面临百年未有之大变局,世纪疫情交织,全球产业链供应链格局重塑。人民币国际化与“一带一路”建设面临的国际环境日趋复杂,人民币国际化正迈向更高层次的发展阶段,如何把握好开放与稳定、发展与防风险的关系,是人民币国际化发展过程中不可回避的问题。如何在“一带一路”建设背景下推进人民币国际化发展,使其既能服务于宏观经济大局,又能满足市场主体的客观使用需求,需要找准影响其发展的制约因素,走出一条符合中国实际且独立自主的货币国际化道路。分析人民币在沿线国家使用的特点及运行规律,研究人民币跨境使用的影响因素及促进人民币国际化发展对策,有助于推动扩大人民币使用规模,助力人民币国际化发展,促进中国与相关国家经济贸易往来,让中国发展成果更多惠及世界,也有利于减少对主要国际货币的路径依赖,维护金融安全。特别是在双循环的新发展格局下,围绕经济高质量发展和稳步推进人民币国际化的定位,更需在周边、区域、国际等传统货币国际化路径中寻求新的突破,实现新的发展。

二、文献综述

传统理论认为,货币国际化与一个国家的政治局势稳定性、经济贸易规模、金融市场开放政策、货币稳定性及国际货币使用惯性等因素有关,并以英镑、美元、欧元等国际货币发展的实践经验为依据。李稻葵和刘霖林认为,货币国际化水平主要受一个国家经济发展总量、通货膨胀水平、利率及汇率等因素影响,提出了境内放开资本账户、境外发展离岸金融市场的人民币国际化“双轨制”策略。李波等论证了人民币升值预期、政策变化及汇率波动等因素对跨境贸易人民币结算的影响,分析了政策及经济环境变化对于人民币国际结算占比的影响,认为离岸人民币汇率预期变化不是影响跨境贸易人民币结算的唯一主导因素。毕燕君和李晓璐通过构建VAR模型,实证分析了经济增长、通货膨胀率、汇率等因素对人民币国际化的影响,认为在短期内经济增长加速、适度通货膨胀、进出口贸易和对外直接投资规模增加有助于推进人民币国际化。

“一带一路”建设背景下,部分研究者通过不同方式考察经济金融等多重因素对人民币国际化的影响。余翔采用人民币国际支付占比指标衡量人民币国际化水平,认为在“一带一路”沿线国家,人民币跨境使用受到中国与其双边贸易和投资、人民币币值稳定性、相关国家经济金融发展水平等因素影响。林乐芬和王少楠运用GMM模型分析“一带一路”建设进程中人民币国际化的影响因素,认为经济贸易规模、对外直接投资、经济自由度等因素显著影响货币国际化水平,应通过扩大投资、活跃贸易、推动资本项目开放等方式提升人民币国际化水平。郭晴等将“一带一路”建设背景下的16个经济体以及美欧地区数据进行比较分析,认为中国与区域中经济体之间的同周期性最强,人民币具备成为区域货币的潜力,建议通过加强与同区域大国间的合作来实现人民币区域化与国际化。张原和宋晓玲构建VECM模型和ARDL模型,分析了人民币跨境结算影响因素,认为中国对“一带一路”沿线国家货物贸易进口、服务贸易出口、外商直接投资增长等因素有效扩大了人民币跨境结算规模,中国与“一带一路”沿线国家经济贸易合作规模扩大、贸易品竞争力的提升有助于人民币国际化发展。

也有一些研究者以单因素视角进行分析,认为影响因素主要集中在结算效率与金融因素方面。何平和王淳使用贸易引力模型,测算了中国与“一带一路”沿线国家的贸易效率,认为东南亚国家(地区)使用人民币结算的优势较大。还有学者以时间为节点,分析“一带一路”建设在不同时期对人民币国际化的影响。朱孟楠和曹春玉使用面板Logit模型实证检验发现,“一带一路”建设倡议发起前,人民币储备需求增长的驱动因素主要为中国倡导的国际秩序偏好以及双边货币互换协议签订等因素;“一带一路”倡议提出后,人民币储备需求的主要驱动因素为对中国海外直接投资流入的依赖。程贵和张小霞认为“一带一路”倡议显著促进了人民币国际化发展,特别是在“一带一路”倡议初期阶段,对人民币国际化具有显著推动作用。此后推动作用趋于减弱,到2018年又呈现出回升态势。需要通过促进与沿线国家经济金融一体化等方式推动人民币国际化发展。

关于在“一带一路”建设背景下人民币国际化的发展路径,研究者主要从经贸合作与发挥人民币区域货币作用两个层面进行论述。陈雨露认为,随着人民币国际化不断发展,人民币在“一带一路”建设中发挥了积极作用。应通过绿色金融与金融科技助力“一带一路”建设。巴曙松和叶聃认为,在“一带一路”建设背景下,应通过发展离岸人民币金融市场、促进人民币海外循环等方式推动人民币国际化发展。涂远博等认为离岸金融与“一带一路”建设之间存在贸易协同、投资协同、资本协同三个协同关系,提出了“一带一路”建设离岸金融发展战略。隋建利等认为“一带一路”倡议提出后,人民币与相关国家货币汇率联动性显著提升,中国与沿线国家货币互换规模的增加,提高了人民币在汇率市场的地位,应继续提升与沿线国家的货币金融合作程度。

综上所述,对于在“一带一路”建设背景下人民币跨境使用影响因素的研究,学术界取得了丰富的成果,但整体上研究成果较少,研究内容较为分散,且宏观规划性论述居多。由于人民币国际化与“一带一路”建设时间尚短,对于两者间的互动关系研究聚焦在理论分析层面,大部分论述集中探讨“一带一路”建设与人民币国际化之间存在的机遇、挑战及战略发展问题。对于人民币跨境使用过程中内外环境的动态变化与影响因素的研究尚不充分,定性分析较多,实证研究较少,特别是立足于特定区域国际化发展的比较研究尚显不足。对于“一带一路”建设进程中人民币国际化影响因素的分析论证较少,对于人民币跨境使用如何助力“一带一路”建设缺少理论依据及数据支撑。部分研究者将中国与“一带一路”沿线国家整体经贸及跨境结算关系作为研究对象,缺少对不同国家的细分场景。没有将人民币跨境使用在“一带一路”沿线国家与其他国家的影响因素进行对比分析。在研究方法上主要以美元、欧元等发达国家货币国际化经验中的影响因素作为参考对象,缺少对人民币国际化实践的动态思考。在“一带一路”建设的背景下,基于影响因素研究形成的人民币国际化路径设计,尽管提出了“贸易合作—金融合作—货币合作”的总体路径和“金融机构—资本市场—金融产业”的融合路径,但实质上在方向上仍受制于传统理论中的“双轨制”或“三步走”策略。本文在学术界现有研究成果基础上,尝试结合人民币国际化发展实践,以“一带一路”为视角考察人民币国际化问题,对人民币跨境使用在沿线国家的发展现状、存在问题进行系统梳理和归纳,结合人民币跨境使用在“一带一路”沿线国家的现实情况,对“一带一路”沿线国家与跨境人民币结算规模进行实证分析,综合理论分析与实证研究结果,提出推动人民币国际化发展的对策建议。

三、“一带一路”沿线国家人民币使用现状及存在问题

(一)“一带一路”沿线国家人民币跨境使用现状

1.人民币跨境使用快速发展

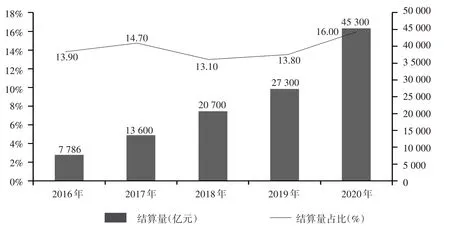

“一带一路”建设有效带动了中国与沿线国家贸易和投资往来,跨境人民币结算规模显著提升。2020年,中国与“一带一路”沿线国家跨境人民币结算量达4.53万亿元,同比增长66%,约占同期全国跨境人民币结算量的16%,达到历史最高水平(如图1所示)。人民币在境外承包工程、境外产业园以及跨境电商等贸易新业态领域发挥了积极作用。2021年,中国与“一带一路”沿线国家货物贸易结算金额11.6万亿元,同比增长23.6%。与此同时,中国与“一带一路”沿线国家开展了广泛的金融合作,与沿线国家金融监管部门签署了35份合作文件。其中,与22个沿线国家签署了双边本币互换协议,有效促进了贸易结算便利化,维护了区域金融稳定。中国与沿线国家签署的双边本币结算协定,有效扩大了人民币在相关区域的影响力。俄罗斯、新加坡、韩国等15个沿线国家央行已将人民币资产纳入其外汇储备。

图1 “一带一路”沿线国家结算量及占比

2.人民币接受度不断提升

随着人民币跨境使用的快速发展,人民币得到了国际货币体系和部分沿线国家的官方认可。2016年10月,人民币正式加入国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子,成为第三大权重货币。2022年8月,人民币在SDR中的权重由10.92%上调至12.28%,进一步增强了人民币的国际影响力。随着“一带一路”建设的推进,中国与部分石油输出国也开展了人民币结算业务,人民币国际支付占比稳步提升。2022年4月末,人民币国际支付占比为2.14%,全球排名第五位。

3.基础设施建设稳步推进

为提升跨境人民币结算效率,中国人民银行组织建设人民币跨境支付系统(CIPS)。截至2021年末,CIPS共有参与者1 259家,业务覆盖178个国家和地区,其中包含60余个“一带一路”沿线国家。中国与25个国家和地区建立了人民币清算安排,其中包含8个沿线国家。离岸人民币市场以香港为支点向伦敦、新加坡等国际金融市场发散。2022年4月末,香港地区人民币存款规模达到8 419亿元。人民币合格境外机构投资者(RQFII)总投资额度7 229亿元,涵盖阿联酋、卡塔尔、泰国等6个沿线国家,为沿线国家投资境内人民币市场提供了便利通道。2022年5月末,中国人民银行对外货币互换规模总额超过3.60万亿元。

(二)存在的主要问题

尽管人民币跨境使用取得重要进展,但“一带一路”沿线区域跨度大,沿线国家经济发展水平参差不齐,政治环境复杂多变,民族、宗教矛盾突出,部分国家金融体系欠发达,信息化程度较低,外资依赖度较高,经济金融脆弱性较强,疫情交织下存在经济衰退风险。人民币在部分国家的流通使用仍然受限,以美元为主导的国际结算习惯一时难以改变,特别是在大宗商品交易领域,美元定价仍为常态,对扩大人民币跨境结算带来一些不利影响。此外,人民币在部分国家账户开立、跨境支付使用等方面存在一定障碍。部分国家境内无法开设人民币账户,人民币无法进入当地银行体系结算流通。部分国家存在外汇及资本项目严格管制,人民币无法自由进出其国境。人民币对部分国家货币交易缺少官方汇率定价。部分国家没有将人民币作为外汇储备,即便获得人民币资金仍选择兑换成美元等主要货币。此外,中资银行主要布局在境外国家首都等核心城市,在其他城市鲜有布局,人民币金融产品供给有限,结算渠道受限。

四、人民币跨境使用影响因素的实证分析

(一)理论分析

跨境贸易计价货币选择理论描述了一国货币充当国际贸易计价结算单位的市场选择机制。贸易计价功能作为货币国际化的微观基础,体现了国际贸易往来中的市场真实需求。早期研究主要从货币的交易成本、贸易对象的差异和产品特性方面进行考量。“麦金农假说”提出,在国际贸易中出口商具有较强的本币计价结算倾向,出口商可以通过产品差异化等方式增强谈判和议价能力。国际货币体系从金本位到信用货币的实践表明,国际货币背后需要一定价值作为信用支撑,目前在多元化信用货币时代,主要体现为一国的综合国力。企业在国际贸易中倾向于选择用途广泛、成本低廉且易于兑换的货币计价结算。由于交易习惯的形成以及国际大宗商品定价等因素,国际结算货币主要为美元、欧元等货币,而发展中国家普遍缺乏币种选择定价权。跨境贸易计价货币选择理论和国际交易实践经验从不同角度揭示了影响国际结算货币的主要因素。结合相关国家的实际情况,可以将影响国际结算货币的因素归纳为经济贸易因素、流通因素、价格因素、政策因素、交易使用习惯因素五个方面。

⒈经济贸易因素

在信用货币体系下,一个国家经济贸易决定其经济实力,经济实力是影响国际结算货币币种选择的主要因素。一个国家经济实力的影响因素主要包括:(1)经济规模。经济规模在一定程度了反映出一个国家政治的稳定性,政局稳定能够增强对一个国家货币使用的信心。(2)贸易规模。一个国家对外贸易规模越大、在全球市场的占比越高,本币结算成本越低。贸易规模是SDR货币篮子货币权重构成的重要影响因素。(3)投资规模。投资乘数效应能够带动经济发展,投融资及其跨境交易规模也是影响国际结算货币币种选择的重要因素。

⒉流通因素

货币的跨境使用是实体经济对外发展基础上出现的货币现象。从运动轨迹上来看,流通因素包括货币的跨境流出、跨境流入和境外循环三个方面。跨境流出是一个国家货币走向国际的基础,流出能够在离岸市场产生货币存量,进而带动离岸市场发展。跨境流入是流出后的反向循环,既包括正常贸易投资的流入,也包括境外投资者因持有一个国家货币而对其境内资产的投资。而货币在境外循环使用体现了一个国家货币国际化的水平和能力,即第三方国家间的循环流动。

⒊价格因素

价格因素体现了国际货币的价值变化。价格因素包括:(1)币值的稳定性。币值由货币实际购买力决定,稳定性是其能否成为国际储备货币的重要因素。币值稳定性包括内外两个方面:一方面,对内币值稳定性,可以用消费者或生产者价格指数衡量;另一方面,对外币值稳定性,可以用汇率来衡量。从长期来看,由于劳动生产率提高所伴随的巴拉萨—萨缪尔森效应,使得一个国家货币在国际化的上升阶段中面临长期升值趋势。(2)利差因素。长期利率和短期利率影响因素也不尽相同。按照利率平价理论,两国间的利差是影响跨境资本流动的重要因素。

⒋政策因素

一个国家的金融管理政策直接影响货币的跨境使用,而一个国家的政府是否积极主动推动货币国际化也是重要的影响因素。具体地说,政策因素包括:(1)国家对外开放政策和货币政策导向。(2)境外国家的外汇管理使用政策。(3)国际组织的制裁限制。部分国家由于受到国际制裁,无法进入国际货币交易体系,致使国际贸易受到限制,无法进行结算。

⒌交易使用习惯因素

交易使用习惯是指在国际贸易中双方习惯于长期使用某种货币进行计价与结算。它使得一种货币在国际结算、交易和储备过程中能够保持相对稳定。对于人民币跨境使用而言,交易使用习惯会产生两个方面作用:一方面,既有国际货币格局促使国际贸易和金融交易形成了对主要国际货币的依赖,而对新兴货币产生排斥作用,这成为了新兴货币进入国际货币体系的门槛。另一方面,一旦人民币的跨境使用越过门槛,形成一定的交易使用习惯,也会不断稳定其国际化进程。

(二)模型构建与方法选择

本文尝试采取面板数据进行研究,以尽可能扩大样本数量,并从不同国别的角度,全面分析影响特定区域跨境人民币结算的主要因素。为了验证货币国际化惯性的影响,本文采用Chinn和Frankel的研究方法来衡量人民币跨境结算过程中的使用惯性,即使用前一期的跨境人民币结算规模表示。同时考虑加入更多的控制变量,本文建立如下计量回归模型:

其中,Z代表中国与相关国家跨境人民币结算规模,为被解释变量。X为核心解释变量;为可能影响跨境人民币结算规模的一系列其他控制变量。、分别为由待估参数构成的行向量;为国家的固定效应,用以控制各国别非时变的非观测效应;为年份的固定效应,用以控制各年份非时变的非观测效应;ε为误差项;为国家;为时间。在这里本文将分别在全样本、沿线国家和非沿线国家(地区)三个层面进行估计。

(三)数据来源与说明

⒈被解释变量

跨境人民币结算规模(Cross-border RMB Settlement,)。“一带一路”沿线国家包括发达国家、发展中国家和转型经济体,与中国经济具有一定的互补性。“一带一路”沿线国家经济、金融、主权信用水平以及与中国的经贸金融合作呈现区域化、多层次的特点。以双边跨境人民币结算国别数据为基准,综合考虑结算规模、地域属性、清算行设立分布、双边货币合作、相关国家人民币使用限制等因素,结合各项数据指标的真实性、可得性及代表性,从70余个主要结算国家中选取26个“一带一路”沿线国家,以及11个非“一带一路”沿线国家(地区),26个“一带一路”沿线国家主要分布在亚欧地区,与跨境人民币结算国别分布保持一致。非“一带一路”沿线国家(地区)主要为G7发达国家及中国台湾、澳门地区,涵盖了跨境人民币结算的主要区域,考虑到中国香港地区结算量占比过高的因素,进行了相应的剔除。

⒉核心解释变量

“一带一路”建设需要政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通。贸易畅通和资金融通是发展的重要支撑点,也具备量化的指标。本文结合理论分析框架,将贸易因素、投资因素和金融变量因素指标作为核心解释变量。

贸易因素(Import and Export,)。选取中国与相关国家(地区)进出口结算数据,即进出口规模。进出口规模体现了双方贸易依存程度,数据具有一定的可持续性。双边进出口规模的扩大能够提升贸易依存度,提升计价结算中人民币使用的接受度,进而扩大跨境人民币结算规模。在与“一带一路”沿线国家跨境人民币使用的影响因素中,贸易因素是最主要的影响因素。除国际大宗商品贸易仍主要采用美元定价外,中国已成为众多国家第一大贸易伙伴,双边进出口规模扩大能够提升人民币计价结算话语权,因而预期符号为正。

投资因素(Investment,、)。选取中国与沿线国家对外直接投资和外商直接投资规模。直接投资业务的发展能够促进中国与沿线国家贸易交往,拉动地区整体经济水平的提升。从近年来数据情况看,中国对“一带一路”沿线国家的投资规模远大于沿线国家对中国的投资规模,沿线国家对中国直接投资和新设外商投资企业基本保持稳定。原因是中国外商投资来源地主要为中国香港及部分发达国家。中国对沿线国家涉及大量投资项目,投资规模的提升能够带动贸易水平的提升,促进跨境人民币结算发展。因此,对外直接投资预期符号为正,外商直接投资预期符号为负。

金融变量因素(Exchange Rate,)。选取人民币兑换美元的汇率。用一单位外币折合人民币表示。由于涉及国家众多,双边汇率波动较为复杂,且部分国家货币无官方结算汇率。目前,美元仍为最主要的国际结算货币,也是中国跨境收支第一大结算货币。在货币国际化初期,人民币汇率升值会促进人民币跨境使用,提升境外主体人民币接受度,特别是在发展中国家,人民币汇率稳中有升是使用人民币结算的重要原因,因而金融变量因素预期符号为正。

3.其他控制变量

对外劳务合作(External Labour Force,)。选取年末在外劳务人员数据。“一带一路”建设为对外劳务输出带来新通道,也为对外经贸合作带来扩展机遇。在外劳务人数增多,一方面,体现出经贸融合程度的提升;另一方面,也为人民币在当地的使用带来新的机遇,例如在当地项目工程建设、劳务工资发放、赡家款汇回等环节使用人民币结算,因而对外劳务合作预期符号为正。

对外承包工程(Contract Projects Overseas,)。选取对外承包工程营业额数据。对外承包工程是“一带一路”建设的重要组成部分,是对外投资的重要体现。营业额相比合同金额更能体现工程在当地运行效果,在一定程度上反映对外投资的经济活力。目前,“一带一路”沿线国家已成为中国企业对外承包工程的主要市场,因而对外承包工程预期符号为正。

经济规模因素(Economic Scale,)。选取不同国家人均GDP指标。主要考虑到“一带一路”沿线国家经济规模差异较大,且发展程度不尽相同,如果直接采用绝对量规模,可能存在一定误差。根据金融深化理论,发展中国家普遍存在金融抑制。人均GDP越大的地区,整体经济环境与对外经济自由度相对较高,能够接受人民币使用的程度相对越高,因而经济规模因素预期符号为正。

国际储备因素(International Reserve,)。选取不同国家国际储备规模指标。国际储备较高的国家会采用分散策略配置一部分人民币资产,双边贸易与投资使用人民币结算也会沉淀形成人民币资产,因而国际储备因素预期符号为正。

由于涉及国家众多,基于双边数据可得性尝试将上述指标作为解释变量。个别指标缺少2018年数据,加之2019—2020年受疫情影响,全球经贸及投资格局出现较大变化,为确保数据连续性和稳定性,计量回归样本的时间周期为2011—2017年。其中数据来源于中国海关总署、中国国家统计局、中国国家商务部、世界银行和国际清算银行。各变量的统计性质即统计性描述,如表1所示。

表1 各变量的描述性统计特征

(四)数据处理及结果应用

⒈全样本范围的考察

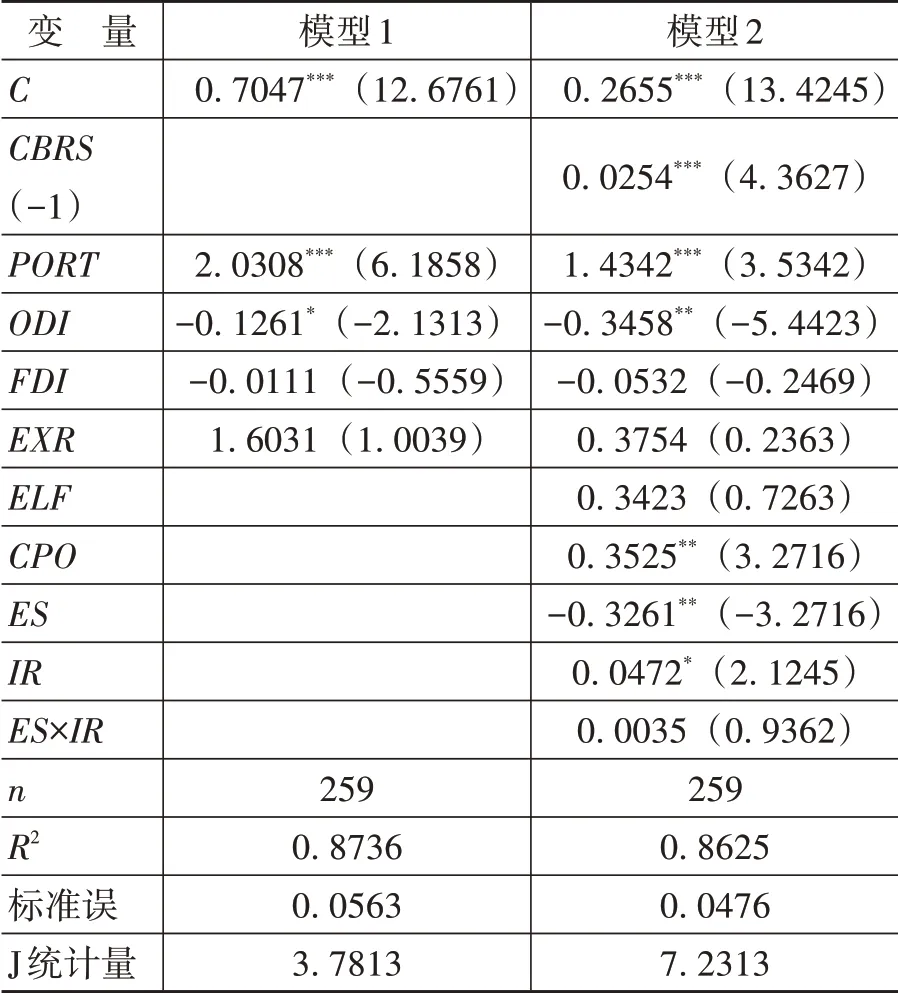

为验证货币的使用惯性,本文构建了基于跨境人民币结算为因变量的实证模型,由于、及对外劳务输出等可能存在的双向因果关系,运用Eviews软件,先后对全样本进行检验和分地区样本进行检验,估计结果如表2所示。

表2 全样本系统广义矩估计结果

检验结果(模型1)表明:在全样本条件下,中国与相关国家(地区)贸易额()对跨境人民币结算规模具有显著的正向影响。双边进出口规模增加1%,跨境人民币结算规模增加2.0308%。表明双边贸易结算量越大,使用人民币跨境结算的可能性越高,且能够产生正向的外溢效应,人民币在沿线国家存在较强的发展潜力。广泛的经济贸易往来能够促进货币的交易需求,双边贸易额的扩大有助于推动人民币国际化发展。对外直接投资出现负向影响关系,原因是中国对外直接投资仍以美元、欧元等作为主要结算货币,相比在贸易领域下跨境人民币结算的发展仍有不足,且对不同国家差异较大。同时对外投资为双向数据,对外初始投资结算金额体现为正数,而先行回收投资在数据上体现为负数,因此,需结合具体国家予以判定。外商直接投资因素显著性不如预期,主要原因是在全样本条件下国别比较分散。外商直接投资来源地主要是中国香港、新加坡和英属维尔京群岛,且各地区数据差异较大,同时也受到不同经济周期的影响。此外,从跨境人民币结算整体情况来看,近年来证券投资项下结算显著增长,一方面是境外投资者投资境内金融市场,另一方面双边金融市场的互联互通产生了大量的金融交易,这使得投资项下影响因素的分析变得较为复杂。

检验结果(模型2)表明:在全样本条件下,在对模型加入被解释变量的滞后项CBRS(-1)后,滞后因素具有显著的正向影响,表明结算货币的使用惯性与跨境人民币结算规模呈现正相关关系,证明了沿线国家对于人民币跨境使用存在一定的路径依赖,跨境人民币结算在“一带一路”沿线国家稳定性较强。进出口和对外直接投资两项代表贸易和投资因素的核心解释变量仍然保持显著。对外承包工程呈现显著的正向关系,表明在沿线国家工程建设能够带动相应结算货币的使用;人均GDP呈现负相关,与预期不一致,表明人民币跨境使用在人均GDP较低的国家有较大潜力。

⒉分国别样本数据的考察

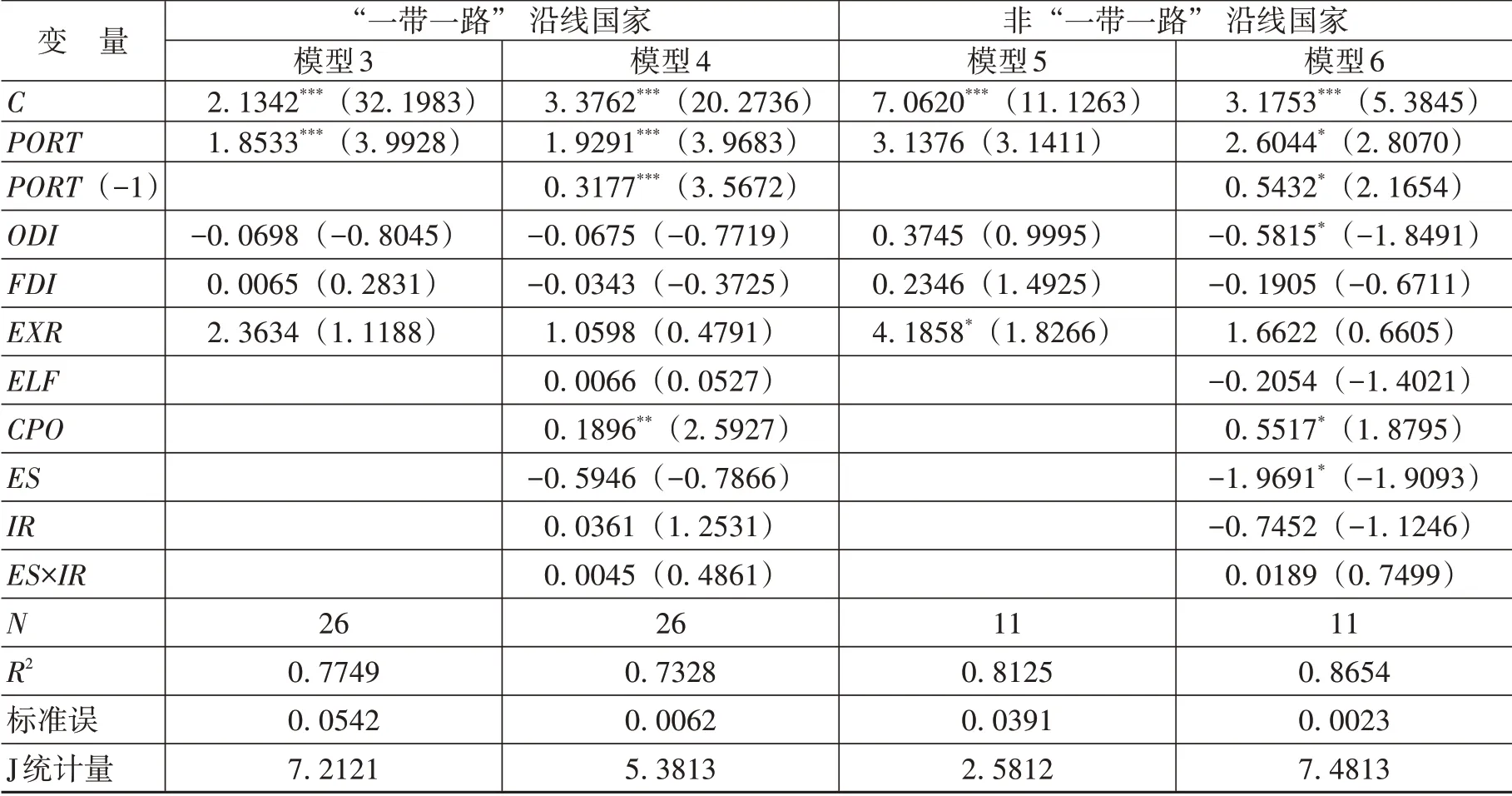

为进一步考察人民币跨境结算业务规模在不同国家呈现的差异性,本文对“一带一路”沿线国家和非“一带一路”沿线国家(地区)进行了分组,以检验不同国家(地区)人民币跨境结算影响因素的差别估计结果如表3所示。

表3 国别样本系统广义矩估计结果

检验结果(模型3—模型6)表明:双边进出口规模和被解释变量的滞后项在“一带一路”沿线国家的显著性高于非“一带一路”沿线国家,体现出的正向影响关系与全样本保持一致,这说明核心解释变量符合预期,特别是人民币在“一带一路”沿线国家的使用惯性较为显著,这说明一旦人民币在相关国家得到了一定的认可,就可能形成路径依赖,交易规模的稳定性与结算效率的提升能够进一步促进人民币区域化发展。双边进出口规模对人民币跨境使用的影响在沿线国家显著性较高,且加入其它解释变量后并未受到相应影响,说明当前推进贸易结算仍是在“一带一路”沿线国家扩大人民币跨境使用的有效方式。投资因素在非“一带一路”沿线国家的显著性要高于“一带一路”沿线国家,但受负向效应影响。汇率作为解释变量不显著的主要原因是汇率选取的为年度平均数据,波动性相比月度数据大幅降低,同时近年来随着汇率市场化改革,人民币对美元的汇率单一升值趋势已转变为双向波动态势,中国与沿线国家经济贸易投资往来中结算币种也保持一定的稳定性。这表明在“一带一路”建设的长期工程中,汇率并非币种选择的决定因素,并且随着企业“汇率风险中性”理念的逐步加深及汇率避险产品的应用,短期的汇率波动因素对于跨境人民币结算的影响可能弱于实体经济变量等因素影响,这与人民币国际化初期跨境人民币结算规模受汇率波动影响较为显著的情况有所不同。引入惯性因素后,双边进出口规模等核心解释变量仍然保持显著,而、等解释变量的显著性明显下降,这说明滞后因素存在较强的吸收功能。对外承包工程()在“一带一路”沿线国家的显著性也要高于非“一带一路”沿线国家,但均为显著的正向影响,与全样本结果一致。这表明加大中国在“一带一路”沿线国家的投资项目建设、加快产业布局能够促进当地贸易发展,有效带动人民币在当地的使用,提升被投资实体的人民币结算使用需求。

(五)稳健性检验

⒈内生性问题

本文采用系统广义矩估计(GMM)方法对基准回归方程进行检验。广义矩估计主要适用于动态面板估计,能够减轻模型中可能存在的因变量与自变量之间相互影响及遗漏变量等所产生的内生性问题。另外,采用滞后一期相关指标作为工具变量,运用二阶段最小二乘法(2SLS)进行估计。各变量的回归系数没有出现明显变化。

⒉其他稳健性检验

本文尝试做了其他稳健性检验,目的是减少部分年度数据的不敏感性以及同类变量选择的不唯一性。采用部分月度数据对相关模型进行了重新测算,并选取对外直接投资作为单一直接投资解释变量。在全样本情况下,解释变量符号与预期保持一致,并且估计系数在1%的水平上保持显著。

五、主要结论及政策建议

(一)主要结论

第一,双边进出口规模、对外直接投资、对外劳务合作等实体经济变量对人民币跨境使用有显著影响,而汇率因素在国别研究中影响并不显著。这表明了人民币跨境使用伴随着经常与直接投资等实体经济类项目而发展,从使用范围上仍以服务实体交易为基础,双边经贸与投资水平的提升能够有效促进人民币跨境使用。从一段时期来看,汇率波动并非影响人民币跨境使用规模和企业币种选择的唯一原因,这与人民币国际化发展初期存在显著不同。

第二,人民币跨境使用在“一带一路”沿线国家存在使用惯性与路径依赖,表明人民币跨境使用的发展具有一定的持续性和稳定性,这种稳定性在特定区域的表现可能会更强,这为寻求人民币国际化发展路径的突破口提供了新的思路。巩固与相关国家或地区整体的稳定结算状态,有效推动人民币跨境使用在特定区域的发展,能够助力人民币国际化整体水平的提升。

第三,相比非“一带一路”发达国家,贸易因素对人民币跨境使用的影响在“一带一路”沿线国家更为显著,表明推动与沿线国家贸易发展能够更好地促进人民币跨境使用,这为两项战略规划的有效结合提供了依据。贸易需求的扩大同时能够带动人民币直接投资和信贷融资需求,促进人民币跨境使用的良性循环。从当前实际来看,推动经常项目跨境人民币结算仍是人民币国际化发展的必要基础。

(二)政策建议

第一,充分利用国际贸易大国的有利条件,通过区域合作、双边贸易、边境贸易等渠道推进跨境人民币结算。发挥主导优势,有效满足沿线国家跨境贸易和投资人民币结算需求。以疫苗合作、基础设施项目建设为突破口,扩大中国与相关区域的贸易与投资往来,有效发挥绿色金融的引领作用,支持在碳减排项目建设等使用人民币计价结算。充分发挥跨境电商等贸易新业态的发展带动作用,有效支持人民币走出去。

第二,增强人民币与沿线国家货币汇率的联动性,发挥人民币区域锚货币作用,提升人民币避险货币属性。推动RCEP国家及沿线国家货币到境内挂牌交易,引导人民币与沿线国家货币兑换纳入正规金融体系。借助沿线区域性金融中心,推动中亚、南亚、中东、非洲等地离岸人民币市场建设。推动大宗商品人民币计价结算,培育境内外主体人民币使用主动性和自觉性。

第三,广泛开展政府之间、央行之间金融合作。加强与沿线国家货币政策、宏观审慎管理等方面的协调,推动相关国家减少对人民币的使用限制,畅通人民币双向流通渠道。结合RCEP、CPTPP等自由贸易区建设和国家沿边开发开放政策,深化双边及多边经济金融与货币合作,继续推进双边本币互换、本币结算工作,充分发挥货币互换稳定器作用。不断促进人民币使用便利化,降低人民币结算交易成本。

第四,加强金融基础设施建设,支持境外金融机构加入人民币跨境支付系统(CIPS),扩大CIPS标准收发器服务范围,拓展服务功能。推动与相关国家和地区金融市场互联互通,充分发挥亚投行、丝路基金在人民币使用中的带动作用,在对外投资合作等方面优先使用人民币。发挥人民币清算行在沿线国家的市场培育作用。

第五,聚焦金融科技,持续研究并推动数字货币等新兴金融业态发展。研究论证数字人民币跨境使用的可行性,加强与沿线国家央行多边数字货币桥领域的合作,不断扩展数字人民币应用场景。