水目山两栖爬行动物调查及其生境特征分析

王有兵,杨国斌,王荣兴,杨建军,刘起斌,姜健发,余皖云

(1. 云南省林业调查规划院大理分院,云南 大理 671000; 2. 大理大学东喜玛拉雅研究院,云南 大理 671003)

水目山为云南佛教名山,是全国禅宗南派的一处具有重要地位的佛教圣地,山上庙宇由南诏诸大臣请建,南诏六王在此问道,唐宋、明清两次长时间大振禅宗南禅宗风,其现存的佛骨舍利和子孙式塔林在中国乃至世界佛教史上享有特殊地位,因此成为云南禅宗第一大禅林[1-2]。受宗教文化的影响,该区域的森林生态系统保存得较为完好,分布着滇中地区代表性的植被—半湿润常绿阔叶林及大面积的温暖性针叶林。1988年大理白族自治州在该处批建州级自然保护区,1992年被国家林业部批准为国家级森林公园,2012年被评定为国家4A级旅游区。2018年以前该区域未开展过系统性的动植物科学考察,目前仅开展过少量关于文化旅游[3-6]、生态环境质量评价[7-8]方面的研究,其它方面的研究还处于空白。文章基于有关调查数据,分析水目山两栖爬行动物组成及其生境状况,以期为该区域生态保护方案的制定提供指导。

1 研究区域概况

研究区域位于云南省大理白族自治州祥云县和弥渡县交界处(100°34′~100°39′E,25°20′~25°25′N),该区域为金沙江水系与红河水系的分水岭,海拔1 979~2 627 m,总面积4 607.79 hm2,其中包含祥云水目山州级自然保护区(以下简称“保护区”),面积1 500.00 hm2。研究区域气候类型属北亚热带气候类型,因地处高原和受西南季风影响,兼有高原季风气候特点。坝区年均温14.7℃,水目山年均温比坝区低约4.6℃,年均降雨量约800 mm。该保护区于1988年获大理白族自治州人民政府批准建立,2018年开展总体规划及综合科学考察,保护区类型属森林生态系统类型,主要保护对象为以国家Ⅰ级保护动物黑颈长尾雉为代表的珍稀濒危物种及其栖息环境,以及水目山完整的森林生态系统、古树名木和县城周边重要的水源涵养林地。

2 研究方法

2.1 调查方法

该区域两栖爬行类专题科考于2019年6月开展,主要采用路线调查法、访查法、典型生境调查法及分布和生境判定法进行调查。

2.1.1路线调查法

在获取调查区域森林植被分布信息后,综合考虑海拔、生境类型、分布格局等各方面因素,设置2条调查路线,夜间对该调查路线进行重复调查。

2.1.2访查法

向调查区域民众访问调查对象的特征、分布及主要用途。

2.1.3典型生境调查法

由于该类型动物种主要活动于湿地生境(河流、溪流、沼泽草地、滩涂、沟箐等),因此,在野外调查过程中,遇到湿地生境要着重进行搜寻调查。

2.1.4分布和生境判定法

参考《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》《云南两栖爬行动物》《云南两栖类志》《中国爬行动物图鉴》《中国蛇类》、“中国两栖类”信息系统、蔡波[9-15]等成果记录的两栖或爬行动物的生境、习性和分布情况,结合调查区域的地理位置、海拔、生境类型等信息,判定该区域可能分布的两栖爬行动物。

2.2 生境分析方法

考虑到保护区四周人为活动较为频繁,保护区的生态环境质量变化与干扰行为有着密切关系,因此,研究范围以保护区为基础向四周扩展1 000 m。参考该区域最新国土调查数据获取研究区域的地类图斑,根据已有研究方法[7,16-17],采用以下模型计算研究区域的LDI综合指数、景观破碎度及干扰因素的空间离散程度,各斑块类型的LDI系数(表1),公式为:

2.2.1景观开发强度

研究区域LDI综合指数(LDItotal)公式为:

LDItotal=∑%LUi×LDIi

(1)

式中:%LUi为第i种土地利用类型的面积占研究区域总面积的百分比;LDIi为第i种土地利用类型的LDI系数。

表1 研究区域土地利用类型与对应的LDI系数Tab.1 Land use types and corresponding LDI coefficients in the study area

2.2.2景观破碎度

景观破碎度(I)公式为:

I=ni/Ai

(2)

式中:ni为某一景观类型的斑块数;Ai为该景观类型面积。

2.2.3干扰因素的空间离散分布

研究区内干扰因素的空间分布离散性程度(Yh)公式为:

(3)

式中:S为空间网格的数目(网格大小设为500 m×500 m,共计222个网格);pi为第i个空间网格中干扰面积占总干扰面积的比例;多样性指数Yh取值区间为[0,1]。

3 结果与分析

3.1 两栖动物组成及区系

根据中国科学院昆明动物研究所的“中国两栖类”信息系统,该区域共记录到两栖动物13种,隶属2目6科(表2)。

有尾目有蝾螈科两栖类记录2种,即红瘰疣螈和蓝尾蝾螈楚雄亚种,种数占比为15.39%;无尾目有5科11种,占总种数的84.62%。从科级水平来看,蛙科记录6种,占总种数的46.15%;铃蟾科、蟾蜍科、雨蛙科均为1种;姬蛙科记录2种。

表2 研究区域两栖动物组成Tab.2 Composition of amphibians in the study area

在13种两栖动物中,东洋—古北广布种1种,为黑斑侧褶蛙,其余11种均为东洋界物种,1种为外来物种。在11种东洋界两栖动物中,华南—南区两栖类记录9种,为红瘰疣螈、蓝尾蝾螈楚雄亚种、华西蟾蜍、云南小狭口蛙、多疣狭口蛙、滇蛙、无指盘臭蛙、昭觉林蛙、云南棘蛙。西南区物种记录2种,为大蹼铃蟾和华西雨蛙。外来物种为牛蛙。

3.2 爬行动物组成及区系

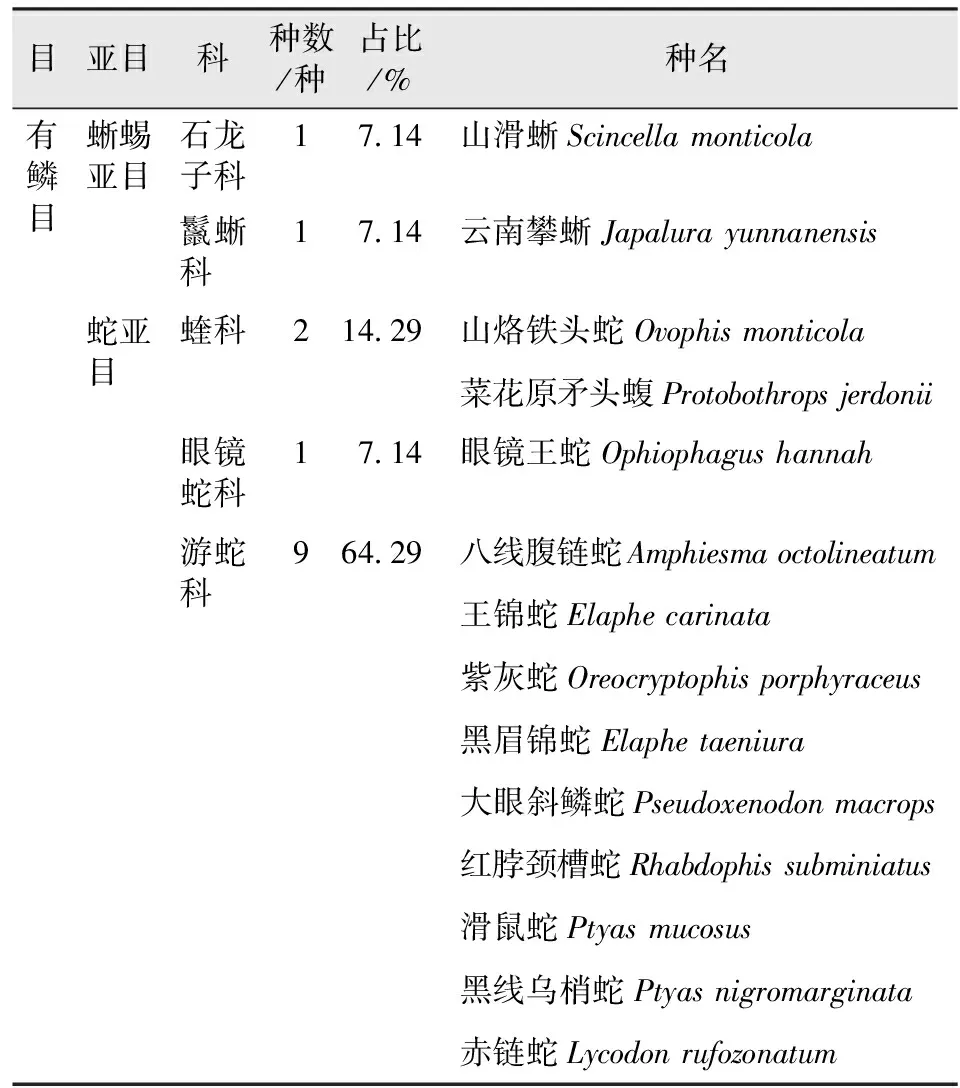

研究区域共记录爬行动物14种,隶属1目2亚目5科(表3)。

该区域的爬行动物均为有鳞目动物,其中蜥蜴亚目有2科2种,占总种数的14.28%;蛇亚目有3科11种,占总种数的85.72%。游蛇科记录9种,占总种数的64.29%。

在14种爬行动物中,东洋古北广布种记录1种,为赤链蛇,其余13种均为东洋界物种。在13种东洋界爬行动物中,东洋界广布种记录5种,为山烙铁头蛇、菜花原矛头蝮、紫灰蛇、大眼斜鳞蛇和红脖颈槽蛇。华南—西南区爬行动物记录8种,为山滑蜥、黑眉锦蛇、滑鼠蛇、八线腹链蛇、黑线乌梢蛇、王锦蛇、云南攀蜥和眼镜王蛇。

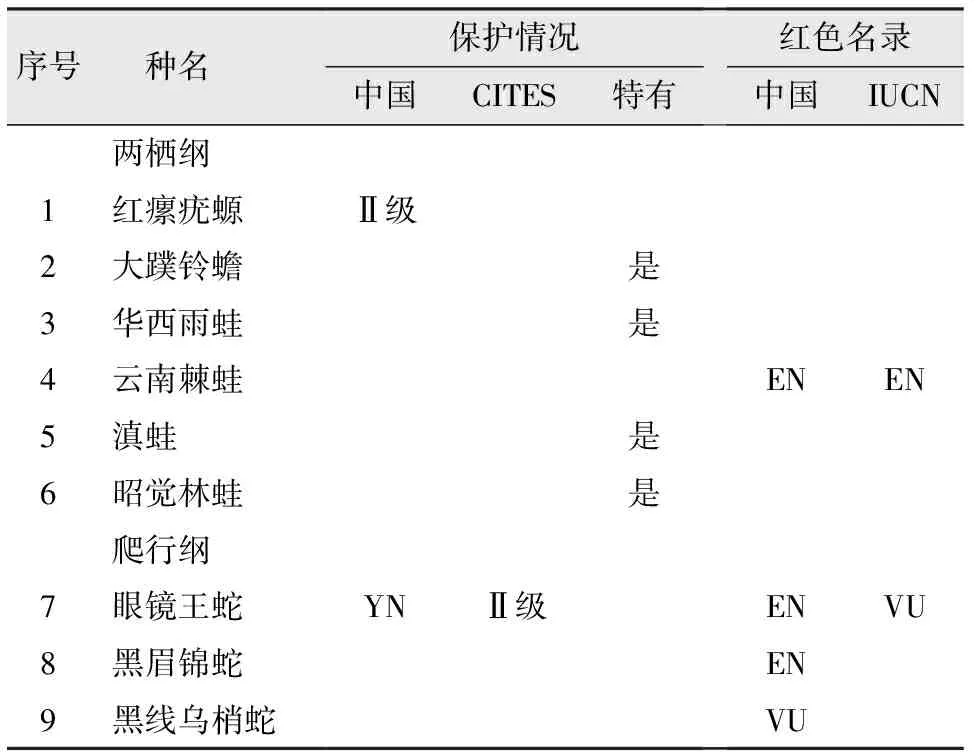

3.3 珍稀保护物种

根据《国家重点保护野生动物名录》《濒危野生动植物种国际贸易公约附录物种名录》《中国脊椎动物红色名录》及《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》[18-22],该区域的珍稀保护两栖爬行动物共9种(表4),国家Ⅱ级重点保护两栖动物1种,即红瘰疣螈;云南省省级重点保护动物1种,为眼镜王蛇,该种亦被列为濒危种(EN)和IUCN易危种(VU)。有中国特有两栖类4种,即大蹼铃蟾、华西雨蛙、滇蛙、昭觉林蛙。云南棘蛙被列为濒危种(EN)和IUCN濒危种(EN)。黑眉锦蛇被列为濒危种(EN),黑线乌梢蛇被列为易危种(VU)。

表3 研究区域爬行动物组成Tab.3 Composition of reptiles in the study area

表4 研究区域珍稀保护两栖爬行动物组成Tab.4 Rare and protected amphibians and reptiles in the study area

3.4 研究区域生境特征分析

研究区域土地利用形式整体上以林地为主(表5),森林覆盖率为73.46%,其中保护区所在区域森林覆盖率高达91.60%,扩展区森林覆盖率相对较低,仅为64.71%。保护区四周临近区域为人类生产生活区域,随时间的变化,该区域逐渐被孤岛化形成“森林孤岛”。通过有关模型计算获得该区域的景观开发综合指数(图1),扩展区景观开发综合指数明显高于研究区域,达2.73,而保护区所在区域景观开发强度相对较低,为1.84。

表5 研究区域林地资源状况Tab.5 Forest resources in the study area

图1 研究区域景观开发强度Fig.1 Landscape development intensity in the study area

从景观开发强度系数分布情况来看(图2),高值区主要位于水目山山体与坝区交汇地带,该区域是农业生产区域,其中包括小面积的采矿区;该系数在水目山文化旅游区也呈现较高值,但较为分散,主要受旅游及特殊区域的影响;保护区所在区域系数值较低,表明该区域受人为干扰较小。从景观破碎度大小来看,扩展区最为破碎,景观破碎度高达0.589 8,明显高于研究区域整体,保护区所在区域景观破碎度为0.158 0,景观保存相对较为完整。

图2 研究区域LDI系数分布Fig.2 Distribution of LDI coefficient in the study area

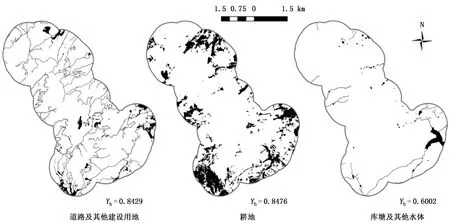

为了进一步分析人类活动对该区域两栖爬行动物生境的影响,选取了道路、耕地、水体及其他建设用地几种干扰因素,获取其空间分布及空间分布离散性程度值(图3)。

从图3可见,建设用地几乎布满了整个研究区域,特别是道路,该区域的建设用地空间分布离散性程度值达0.842 9;耕地的空间分布离散性程度为最高,达0.847 6,但主要分布于研究区域的四周,保护区极少涉及;调查发现,该区域水体类型主要为库塘,河流数量极少且为季节性河流,河流源头为耕地及村庄,其生态环境受到明显干扰,该区域水体空间分布离散性程度较低,值仅为0.600 2,主要分布于研究区域的东侧及东北侧,为临近区域人类重要的生产生活用水区。该区域的水体与人为活动密不可分,但也是分布于该区域的两栖爬行动物重要的栖息地,从几类干扰因素分布情况来看,该区域的两栖爬行动物生境受到了较大干扰,生境较为脆弱。

图3 研究区域建设用地、耕地及水体分布Fig.3 Distribution of construction land, cultivated land and water body in the study area

4 结论与讨论

水目山是云南禅宗的发源地,因受宗教文化的庇护,该处也是祥云县东南侧生态植被保存较为完好的地区之一。资料显示,该区域2018年以前未开展过任何有关两栖爬行动物的调查,本次科学考察得出以下结论:

1)该区域共调查到两栖动物13种,隶属于2目6科10属。

2)爬行动物14种隶属于2目5科11属。

3)两栖爬行类动物区系以西南区成分为主。

4)国家重点保护野生动物1种,即红瘰疣螈,云南省省级重点保护动物1种,为眼镜王蛇,首次在大理州境内记录到蓝尾蝾螈楚雄亚种。

5)保护区范围内生态环境优于临近区域,但被逐渐破碎化和孤岛化。

6)建设用地及耕地对该区域生态环境威胁较大。有研究表明,水目山区域受旅游资源开发、管护力度不强、百姓依赖性较高及管护范围不清晰等因素的影响,生态环境脆弱性高于祥云县北部区域,但随时间的变化,脆弱性呈逐渐降低的趋势[8]。该区域景观开发强度虽逐年增强[7],但随着生态文明建设的有序推进,保护力度的逐渐加强,生态环境正在保护及科学合理开发框架下向着良好势态发展。调查发现,保护区及临近区域沟箐及库塘是两栖动物的主要繁殖场所,但由于该类型生境范围极其狭窄且脆弱,受人为活动影响较大,保护难度较大。部分临近库塘区域因土地利用类型的改变(低效林改造),两栖动物分布可高至海拔2 400 m。本次发现的蓝尾蝾螈种群数量非常小,分布范围狭窄,临近采矿点和农田区域生境非常脆弱,亟待实施保护。为利于该区域生态环境及野生动植物种群的可持续发展,提出如下保护对策:

1)保护溪流、湖泊及其周围植被。溪流是大多数蛙类生存和繁衍所依赖的环境,也是爬行动物和其他陆生动物的饮水和觅食环境,是保护区环境和功能的重要组成部分,应加大力度保护溪流、湖泊等湿地环境及其周围植被。

2)保护和恢复植被,避免过度放牧、割草和砍伐,甚至管控耕作范围和面积。

3)建立科研监测体系和监测设施。通过对不同指标的监测、观察和记录,分析变化原因和规律以及相互之间的关系,并以此作为一些气象气候变化、水体水质变化、环境变化和物种和种群动态变化的预测和预报。调查中发现,保护区附近有人工养殖的牛蛙成体和大量蝌蚪,且未设置防逃逸措施,极易造成外来物种入侵的风险。此外,由于爬行动物可遇见率较低,且国内许多爬行动物的生态基础资料不清,本次调查受时间限制和季节影响,尚不能完全获取保护区两栖爬行动物组成的全面数据,故建议开展长期调查和监测。