20世纪50年代地方剧种现代戏音乐创新的实践

——豫剧《刘胡兰》主调贯穿手法的运用

陈晓娟/

中国戏曲学院 音乐系,北京 100068

中华人民共和国成立后,大批新文艺工作者投身民族戏曲艺术事业,戏曲音乐的创作方式由民间性转为专业性。在戏曲改革的浪潮中,随着新文艺工作者认真学习、继承传统戏曲音乐,并逐渐将西方作曲技法运用于戏曲音乐的创作之中,使得当时戏曲音乐整体面貌产生了全新的变化。尤其是现代题材的戏曲,从唱腔设计到幕间音乐都有很多创新。早在1950年代初期,就有学者提出“改革旧剧是为了创造新歌剧”的观点。[1]1952年全国戏曲汇演结束时的总结报告提出,以《白毛女》为代表的新歌剧,是民族戏曲的新形式,戏曲音乐工作者要在整理民族戏曲遗产中积累了一定经验之后,创造出民族的新歌剧。因此,戏曲音乐工作者在之后的戏曲音乐创作中,大量借鉴了西方歌剧模式与作曲技法,创作出以沪剧《罗汉钱》和豫剧《刘胡兰》为代表的剧目音乐。其中,豫剧《刘胡兰》的音乐创作中,作曲家对其主要人物创作了“主导动机”,并使用歌剧主调贯穿的手法进行音乐创作。这种手法在京剧样板戏时期曾被大量使用,但1950年代的戏曲音乐创作中尚属少见,因此该剧上演后引起了一定的争议。

一、关于“主调贯穿”以及豫剧《刘胡兰》

戏曲中的“主调贯穿”手法借鉴了西方歌剧创作中的人物的“主导动机”。西方歌剧中运用主导动机的代表作曲家当数瓦格纳和比才。19世纪德国歌剧作曲家、指挥家、剧作家瓦格纳,是一位把德国浪漫歌剧推向顶峰的巨匠,他将自己创作的歌剧定义为戏剧、诗歌、音乐高度结合的“乐剧”,音乐只是手段,戏剧才是目的。他的音乐语言大胆而新颖,运用众多主导动机与始终处在紧张状态的“无穷尽”旋律、半音、和声以及调式频繁转换相结合,暗示剧情发展,突出人物性格。而对法国乃至于欧洲歌剧产生关键性影响的人物——比才,在其作品《卡门》中创作的“主导动机”采用了与人物性格不相吻合的艺术处理,在戏剧音乐中具有很高的美学价值。卡门的性格热情奔放,向往自由,而比才创作的“卡门动机”并未直接描写她的性格,而是间接深层地预示了卡门的悲剧性命运——最终被她的情人唐·何塞用利刀刺死。

戏曲音乐中的“主调贯穿”是将西方歌剧的创作手法与戏曲唱腔、器乐曲相结合。主调贯穿,即由作曲者为剧中主要人物创作或设定音乐主调,随着人物感情的变化,音乐主调也有所变化,并有机地、富有层次地在全剧中变奏运用,从而使人物的音乐形象与其个性、心理特征得到统一,也使整个剧目结构的逻辑性、情节发展的连贯性加强。“主调贯穿”在样板戏时期大量运用,而鲜为人知的是早在1950年代,豫剧《刘胡兰》中就大量运用了这种手法。

豫剧《刘胡兰》由著名剧作家杨兰春根据歌剧《刘胡兰》剧本改编,王基笑作曲,1955年由今河南省豫剧三团前身——河南省歌舞团演出,1956年参加河南省首届戏曲汇演,1958年应邀到北京参加中央文化部召集的戏曲表演现代生活座谈会展览演出。豫剧《刘胡兰》一经首演就影响颇大,其中音乐方面运用了对唱、重唱和合唱的形式,并最早在豫剧中运用了“主调贯穿”的手法,不仅遭遇过停演风波,而且在会演中引起较大争议。然而,《刘胡兰》一剧最终得到了观众以及马可先生的肯定。1992年经过复排之后的豫剧《刘胡兰》重返氍毹,时至今日,剧中经典唱段仍在流传,首演柳兰芳塑造的豫剧刘胡兰鲜明的英雄形象仍在人们心头萦绕。

二、豫剧《刘胡兰》中刘胡兰的人物主调及其运用

作曲家为豫剧《刘胡兰》中的刘胡兰设计了两个人物主调,并分别在剧中音乐、唱腔中进行贯穿。

(一)刘胡兰人物第一主调及其在场景音乐中的运用

戏曲音乐的人物主调,应根据剧中人物的性格、气质和思想加以提炼、抽象,因此具有鲜明的形象性。在创作刘胡兰人物第一主调时,为了体现出其人物形象的生动,作曲家并未采用擅长表现英雄人物那种慷慨激昂富有战斗性的音调来诠释刘胡兰,而是更加侧重于对她作为一个纯真善良、孝敬长辈的花季少女进行人物塑造。刘胡兰人物第一主调在全剧第一次完整出现在其唱腔《一道道水来一道道山》中(谱例1)。

刘胡兰的音乐主调在这段唱腔的过门中予以完整表现,作曲家在配器方面也进行了构思,由双簧管在弦乐的铺垫下奏出这段山西民歌风味的曲调,优美抒情,流畅婉转。唱腔过门共8小节,徵调式,在结构与调式上都符合豫剧【二八板】的过门规律。刘胡兰第一句唱腔的第一小节与其人物第一主调相呼应,而第二小节“水来”二字,将旋律自然回归到豫剧传统唱腔的拖腔,将刘胡兰人物第一主调与豫剧做到了较好的结合,为唱腔注入了新鲜的血液。如果刘胡兰一出场就奏起了传统豫剧二八板过门,而其唱腔也仍是传统的豫东调、豫西调,人物的时代感便荡然无存,人物的性格特点也无法表现。

谱例1(1)本文所引谱例分别来自两本资料:《豫剧〈刘胡兰〉主旋律曲谱》(1992年演出稿),河南豫剧三团内部资料;于村、海啸等的歌剧《刘胡兰》(剧本、谱例),作家出版社,1955年。以下谱例不再一一作注。

豫剧《刘胡兰》在人物主调的设定上并未对歌剧《刘胡兰》进行照搬。“一道道水来一道道山”是歌剧《刘胡兰》中的核心唱段,其中的旋律也可看作是剧中代表刘胡兰人物的音乐形象(谱例2)。

谱例2

表1 豫剧《刘胡兰》人物第一主调与歌剧《刘胡兰》人物音乐形象比较

如表1所示,与歌剧《刘胡兰》人物音乐形象相比,豫剧《刘胡兰》人物第一主调速度较快,音区较高,音域较窄;歌剧《刘胡兰》旋律起伏较大,而豫剧《刘胡兰》人物第一主调旋律则起伏相比较小。二者在旋律进行上有一定联系:歌剧《刘胡兰》中运用了多处四度下行的跳进,如宫到徵的下行跳进、徵到商的下行跳进以及带有经过音的四度下行,如谱例2第一小节出现的由宫音向徵音的级进下行,及第六小节从清角向宫音的级进下行,从而形成了一种特有的风格。豫剧《刘胡兰》人物第一主调中也有这种风格的表现,也强调了向下四度进行的旋律特点,如谱例1的第一小节,宫音向下方徵音的跳进,以及第七小节中,商音经过了由宫音向徵音的下行跳进,并级进到羽音,形成了商到羽、宫到徵的两组四度跳进。因此,豫剧《刘胡兰》人物第一主调,既有歌剧《刘胡兰》的影子,也有自己的风格。与豫剧相比,歌剧刘胡兰人物音乐形象较为沉稳,山西风格更为浓重,豫剧《刘胡兰》人物第一主调更加明亮、婉转,具有豫剧特有的韵味和风采。

仅有能代表人物性格的人物主调还是不够的,关键要将主调“贯穿”到全剧中,做到“闻其声如见其人”。人物主调的原型也并不能将人物所有的感情变化包含其中,因此要通过对其进行变奏,从而表达主人公在不同的环境中表现出的不同情感。豫剧《刘胡兰》中刘胡兰人物第一主调通过扩大、换尾等方式,在全剧场景音乐中予以贯穿。

1.主调的扩大

序曲和尾声是歌剧中重要的组成部分,序曲经过了19世纪法国作曲家格鲁克的改革,发生了质的飞跃,成为了剧情有机的构成;尾声一般是全剧的最高潮,使用音乐将主题人物进行升华。豫剧《刘胡兰》借鉴了歌剧的音乐结构,并在序曲和尾声中将刘胡兰人物第一主调时值扩大,从而表现刘胡兰光辉的英雄形象(谱例3)。

谱例3

豫剧《刘胡兰》序曲

序曲前三小节使用连续的长音在钟琴琶音的映衬下,一开场就给人一种荡气回肠的感觉。第四、五小节是将刘胡兰人物第一主调第六、七小节旋律的时值扩大,并稍加变化。到了第六小节运用了人物第一主调的旋律片段,并为了渲染悲剧的气氛,落到了偏音4上。序曲第七、八小节也将刘胡兰人物第一主调第六、七小节旋律的时值扩大,稍作变化且又向下移低五度。序曲中的这段旋律体现出人们对刘胡兰的英雄形象由歌颂到悲痛,再到怀念的感情变化。

谱例4

豫剧《刘胡兰》尾声

豫剧《刘胡兰》尾声(谱例4)的前三小节,将刘胡兰第一人物主调前四小节向上移高五度,并将其扩大,之后用高音的长音将音乐推向高潮,既表现了刘胡兰光辉的英雄形象,又表现了群众对她的怀念。这种将主调旋律扩大并加以发展的手法,渲染了舞台气氛,有很强的戏剧效果。

2.将主调换尾

将主调换尾进行变奏的手法在豫剧《刘胡兰》中运用较为广泛。为了配合剧情发展以及人物的感情变化,将主调后半部旋律重新发展,加上速度、力度,以及配器的变化,达到要求的效果。

谱例5

谱例5中,刘胡兰从容上堂时的场景音乐由阴沉、紧张气氛的低音引出小提琴独奏的刘胡兰人物主调,但主调并未向原来的旋律发展,而是将第一小节的旋律向上移高了一个大二度,配合第五、六小节的持续高音,恰如其分地表现了刘胡兰从容面对敌人的临危不惧,紧接下面快速的低音旋律是主调原型第六小节变奏,强烈的重音充满了对敌人的愤怒和憎恨,之后具有豫剧特色的旋律自然地引出了刘胡兰的散板唱腔。

谱例6

谱例6是刘胡兰赴刑场时的背景音乐,它同谱例5一样,也是对人物主调的第二小节进行变奏,第四小节将主调第一小节向上移高一个大二度,然而不同的是,它的第三小节无限延长的偏音fa,加上弦乐强烈的震弓,以及锣鼓点的配合,将气氛营造得更加悲壮、凝重,也表现了刘胡兰毫不动摇、宁死不屈的坚强意志。

(二)刘胡兰人物第二主调及其在音乐中的运用

第二主调的产生,既是戏剧发展的需要,又是人物感情变化的需要。正如连波先生在《戏曲作曲》一书中写道:“一种人物主调,在表现上总有一定适应范围,而一个剧目中的戏剧矛盾、人物感情的变化却是多方面的,因此,剧中主要人物还可有两种,既有联系又能表现不同方面的主调音乐。”[2]

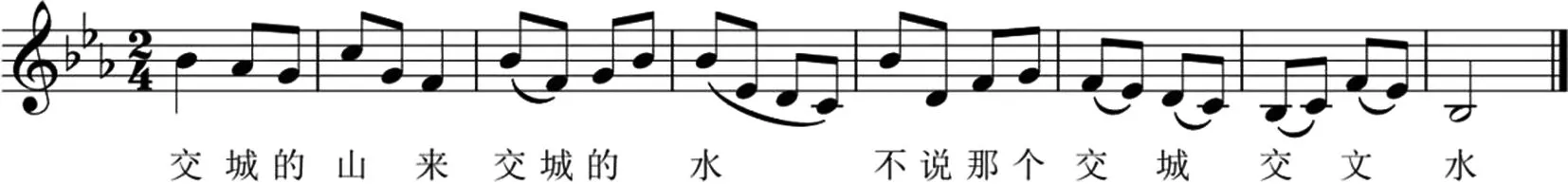

刘胡兰人物第二主调的原型是山西民歌《交城的山》(谱例7)。

谱例7

刘胡兰是山西文水县人,这首山西民歌流行在山西晋中地区,脍炙人口。歌中描绘了旧社会一个嫁到交城县山区的妇女对贫穷生活的倾诉,有着深厚的群众基础。歌词通俗、朴素,具有口语化的特点。旋律也优美动听,具有鲜明的地方风格。剧中出现在刘胡兰掩护伤员时所唱。曲作者将它作为刘胡兰人物的第二主调,具有深刻含义,表现出刘胡兰对于家乡无法割舍的感情。这首山歌作为刘胡兰人物第二主调,出现在第二场奶奶与刘胡兰的对唱中。第二场之后,刘胡兰人物第二主调便以紧缩、换尾、换腰等变奏方式,在全剧音乐中贯穿。

1.第二主调的紧缩

谱例8这段音乐出现在刘胡兰接到任务去学习后欣喜地上路的情节,虽然离开家乡依依惜别,但却又抑制不住内心的激动。旋律由二胡和琵琶领奏,结构为三句体,第一句第一、二小节是将主调向上移高四度并进行紧缩的变化旋律,第二句则在主调的基础上进行发展,第二、三句开始处均使用了弱起的节奏安排,体现出主人公的喜悦、欢快,在最后三小节又回归主调,在主音徵音上结束。

谱例8

2.将第二主调换尾

谱例9是第二场奶奶与刘胡兰对唱前的场景音乐,刘胡兰不愿服从奶奶为她换帖定情的决定,两人发生了争执,作为具有新思想的年轻女性,刘胡兰的内心对封建婚姻制度有所抵触,不想惹奶奶生气,但又不能接受换帖定亲的安排,左右为难。音乐的前四小节将刘胡兰人物第二主调向上移高四度,后两小节自由发展,自然地引出了豫剧【二八板】的过门。这段旋律的后两小节表现了刘胡兰无奈又伤感的感情,并为下面的豫剧过门做了铺垫。

谱例9

3.将第二主调换腰

谱例10这段背景音乐是主调贯穿的一个很好的例子:大提琴缓慢地奏出人物第二主调,旋律进行到第五小节后,并未按第二主调原有的旋法进行,而是由弦乐声部的一串上行振音推向了小提琴的solo,小提琴奏出了上移四度的人物第二主调,并巧妙地运用了两小节的符点音符,将主调进行换腰的变奏,使旋律更加婉转悠长,恰如其分地刻画出了主人公此刻的心情,力度的不断加强也象征着人物感情的递进。

谱例10

(三)刘胡兰人物主调的片段音型在唱腔中的运用

豫剧《刘胡兰》中两个人物主调在音乐方面既有联系又各具特点,两个主调的共性在其倒数一、二小节,它们不但所有音都相同,而且有相同的宫音到徵音的下行四度跳进,这个进行具有浓郁的山西音乐风格。因此曲作者抓住四度下行跳进这个特点,在唱腔多处进行贯穿。由于篇幅有限,仅举几个较有特点的例子。如:

第一场刘胡兰唱“一道道水来一道道山”中(谱例11)。

谱例11

那 一 天

谱例11 这句唱腔中的拖腔很自然地引出了人物主调中的片段音型,流露出刘胡兰对“胜利的那一天”的向往。

第二场奶奶与胡兰对唱“胡兰子你过来”中(谱例12)。

谱例12

谱例12这句唱腔旋律把豫剧【二八板】拖腔中的后两小节作了巧妙的变化,使第二小节变为移高四度的主调片段音型,最后一小节中改变了传统豫剧拖腔中从徵音向宫音的五度下行跳进,成为具有人物主调特色的四度下行跳进,自然地将人物主调片段音型与豫剧结合,使唱腔在不失豫剧韵味的条件下,略有新意。

第二场刘胡兰唱腔“奶奶疼我”中(谱例13)。

谱例13

谱例13中散板拖腔在双四度上行跳进之后迅速五度下行,经过了曲折环绕时进行后,人物主调中徵羽宫、羽商宫的旋律片段在散板拖腔中出现,这种将主调的片段音型运用于散板拖腔的方式,具有一定的戏剧性效果,也是作曲家在牢固掌握豫剧唱腔程式性特点基础上的创新与突破。刘胡兰每段唱腔基本都贯穿着主调的片段音型,使两个主调与人物唱腔有机地结合,且前后衔接自然,旋法风格统一,这种做法使豫剧《刘胡兰》中的主角人物形象更加丰满。

三、《军队和老百姓》作为主题音调在全剧中的运用

在豫剧《刘胡兰》中,除了刘胡兰人物的两个主调外,作曲家还安排了革命歌曲《军队和老百姓》在剧中进行贯穿。这首歌曲产生于1939年的晋察冀,由音乐工作者张达观根据陕北民歌编曲填词。歌曲不仅表现出抗日根据地军民团结、英勇抗战的可喜景象,也表达出抗日军民抗战必胜的决心和信心,揭示了人民军队与老百姓的血肉联系。歌曲结构短小,曲调流畅,首尾统一,一气呵成。这首歌曲既是剧目情节主线,也是人物感情主线。这首歌的旋律在全剧中根据所表现的感情进行变奏贯穿。

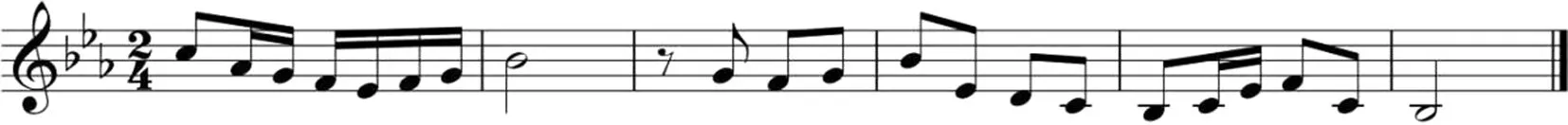

谱例14

(一)《军队和老百姓》在场景音乐中的运用

作为十二团战士们打仗归来时的场景音乐,革命歌曲《军队和老百姓》第一次在剧中出现,并采用了无变奏的形式进行完整呈现。虽然以降B调形式记谱,但实为降E宫系统五声调式的旋律(谱例14)。在之后这首歌曲均以变奏形式出现。

谱例15

谱例15这段场景音乐巧妙地将《军队和老百姓》同豫剧曲牌相连接。旋律前四小节将《军队与老百姓》的音调进行紧缩,第五小节在经历了四度上行跳进后,向豫剧传统曲牌进行过渡并形成了顺畅的对接。剧中的刘胡兰正要去给隐蔽在村外的张连长送饭,一方面军民如鱼水的情谊激荡在心头,另一方面又要留意汉奸与阎十九军的敌人,小心翼翼地观察。音乐中出现《军队和老百姓》的音调与剧情相呼应,豫剧传统曲牌中连续的附点节拍营造出刘胡兰留意躲避敌人的戏剧氛围。

谱例16 第六场情绪音乐

谱例16这段场景音乐表现了刘胡兰奶奶在看到受伤后风餐露宿十几天、面黄肌瘦的张连长时,心中流露出怜爱与自责的感情。音乐将《军队与老百姓》前两小节的旋律不断重复,并运用了换尾、紧缩、转调等手法,变奏后的旋律婉转、悠长,与铿锵有力的革命歌曲感觉完全不同。最后同豫剧过门自然结合,引出唱腔。

(二)《军队和老百姓》在唱腔过门中的运用

在豫剧《刘胡兰》全剧音乐中,《军队和老百姓》的使用具有表现特定人物或情景的作用,在张连长唱腔中以及在表现军队情景的唱腔中,均会出现这首歌曲的旋律片段。如第五场张连长唱“隐蔽养伤十几天”中的两处过门(谱例17、18)。

谱例17

谱例18

两处过门将《军队与老百姓》的歌曲与豫剧唱腔融为一体,从而刻画了张连长革命军人的形象。

谱例19

谱例19是第七场刘胡兰唱腔《红日永照我家乡》中的旋律,第三小节过门出现的《军队与老百姓》音调,与唱词中的“八路军”交相呼应,使这段唱腔既形象又富有新意。用这种“主题音调”贯穿使用于全剧的伴奏音乐上,可以揭示剧作主题,将观众引入特定的历史环境中。

豫剧《刘胡兰》作为豫剧现代戏中最早运用“主调贯穿”手法进行创作的剧目,可称得上是现代戏曲史的里程碑。20世纪60年代中期,京剧现代戏的音乐创作也开始对主调贯穿手法进行实践,并在京剧《杜鹃山》中登峰造极。王基笑等作曲家在创作豫剧《刘胡兰》后,又将“主调贯穿”手法运用到豫剧现代戏《朝阳沟》《五姑娘》,直至20世纪末的《红果红了》等作品中,成功地塑造了五姑娘、银环等主人公的音乐形象。这种创作手法如今已在多个剧种不同题材的剧目音乐中有所运用,并正在为广大观众所接受。

回顾戏曲艺术快速发展的20世纪50年代,戏曲音乐创作方式在由民间化向专业化转变的过程中,出现了很多探索与尝试,也遭遇到了不少挫折与磨砺。以豫剧《刘胡兰》为代表,虽然在问世初期遭遇了停演与各方质疑,也引起了一番论争,但正是由于这种创新的尝试,促进了豫剧现代戏此后的大胆探索,使豫剧现代戏在之后几十年的创作中都对其他剧种有引领作用。豫剧《刘胡兰》音乐中使用的主调贯穿手法以及合唱的演唱方式,也经受了时间的考验,成为当代戏曲现代戏音乐创作的新传统与新程式。

——献给刘胡兰

——以勃拉姆斯《c小调第一交响曲》为例