东莞市供水系统水质监测及评价分析

莫灼英

(东莞市水务监测中心,广东 东莞 523000)

水资源是人类生存的必要资源,也是人类发展的基本保障[1]。随着东莞市经济的飞速发展,人民生产生活用水量日益激增,由于不合理的开发利用,造成地表、地下水的污染情况愈发频繁,导致有限的水资源更加紧缺。为准确、及时、全面地反映水质现状及发展趋势,为区域水环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据,开展水质监测及评价工作显得尤为重要[2]。以2020年度东莞市供水水源(河流、水库等)及供水系统(给水厂、管网及二次供水等)为研究对象,通过制定针对性的水质监测方案,不仅可探究水质质量现状,还可分析水体中污染物的分布状况,以供水体环境质量评价使用。

1 水质监测方案

1.1 水源水质监测

根据《东莞市供水行业水质监测工作方案》和《东莞市水功能区水质监测与评价工作指引》确定东莞市年度水质监测方案。东莞市区域内的供水水源主要包括:东江、东深供水、水库等,共设水质监测点86个,监测类型分为日常监测(1次/月)、多项监测(1次/月)和全项监测(1次/年)。其中日常监测9项包括浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、氨氮、pH、总磷、总氮。多项监测29项包括水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰。全项监测109项,执行《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)[3]中表1、表2、表3。

1.2 供水系统水质监测

供水系统主要包括给水厂、管网及二次供水等,其中给水厂分为市级、镇级和村级三类,共设66个监测点,监测类型及频率同上述水源监测,监测项目执行《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)[4]中指标。主干供水管网共设水质监测点197个,监测类型主要为日常监测,监测项目包括:总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量、氯气及游离氯制剂(游离氯)/二氧化氯。为了加强东莞市二次供水水质监管,二次供水共设监测点821个,其监测类型为日常监测(1次/月),监测项目共9项。

2 水质评价

地表水水质评价标准采用标准GB 3838—2002[3],评价方法。采用单项标准指数法(最差的项目赋全权,又称“一票否决法”)确定地表水水质类别,其中河流型地表水总氮不参与水质综合评价[5]。东莞市每年4—9月为汛期,10月—次年3月为非汛期,按汛期、非汛期和年度平均分别统计,对于水源地水体以Ⅲ类地表水标准值为界限。

东江、东深以及水库作为东莞市的水源,为了更好地对水源水质进行评价,按照集中式生活饮用水地表水源水域功能对应的标准(Ⅲ类),采用水质综合污染指数法对其水质污染程度进行判别和评价[6]。综合污染指数的计算是在单项污染指数评价的基础上加权计算得到的,见式(1)~式(2):

Pi=Ci/Si

(1)

(2)

式中:Pi为单项污染指数;Ci为污染物实测浓度,mg/L;Si为相应类别的标准值(评价对应指标为Ⅲ类),mg/L;P为综合污染指数;n为参与评价的项目数,个。

2.1 东江水质评价

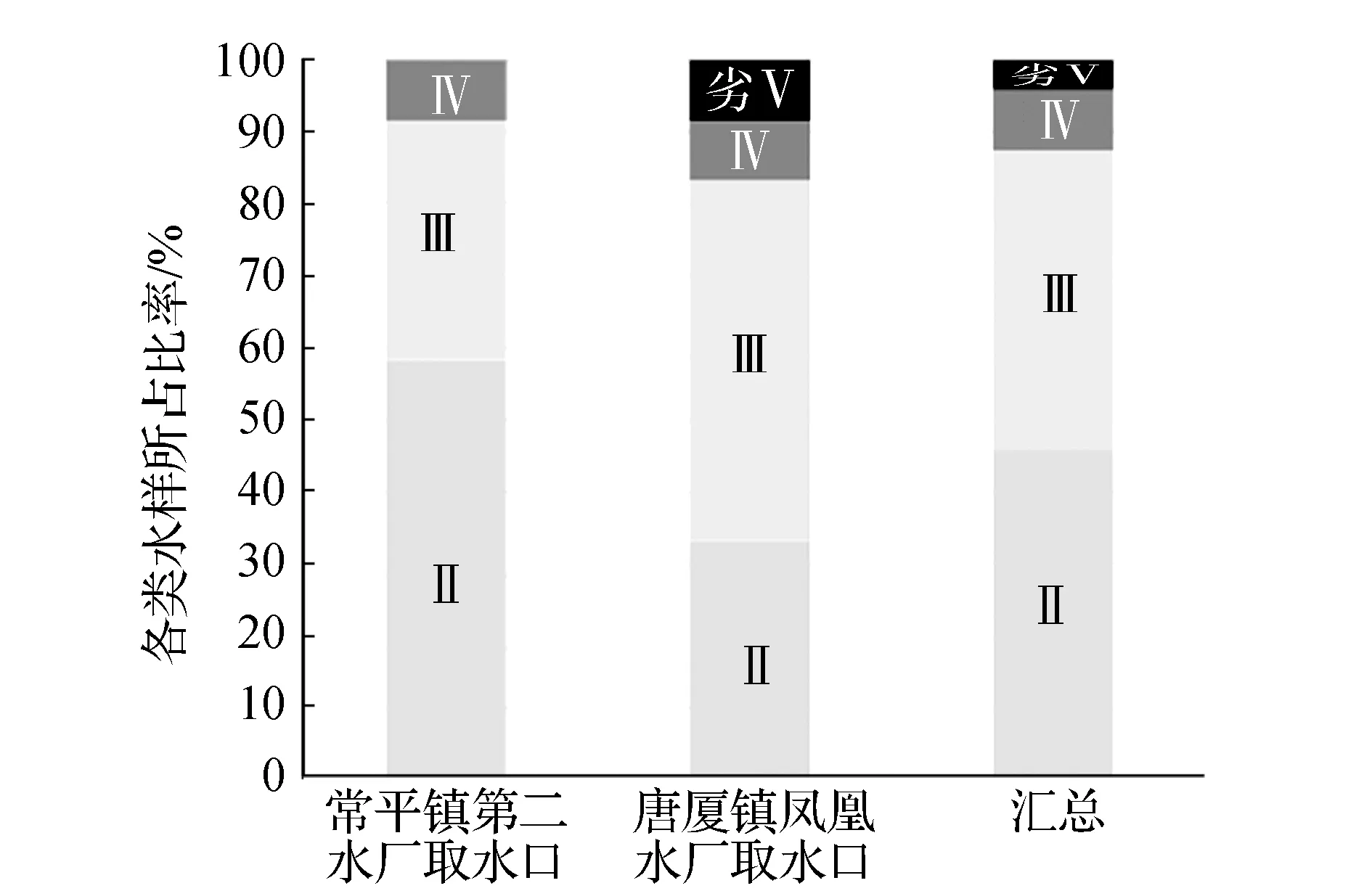

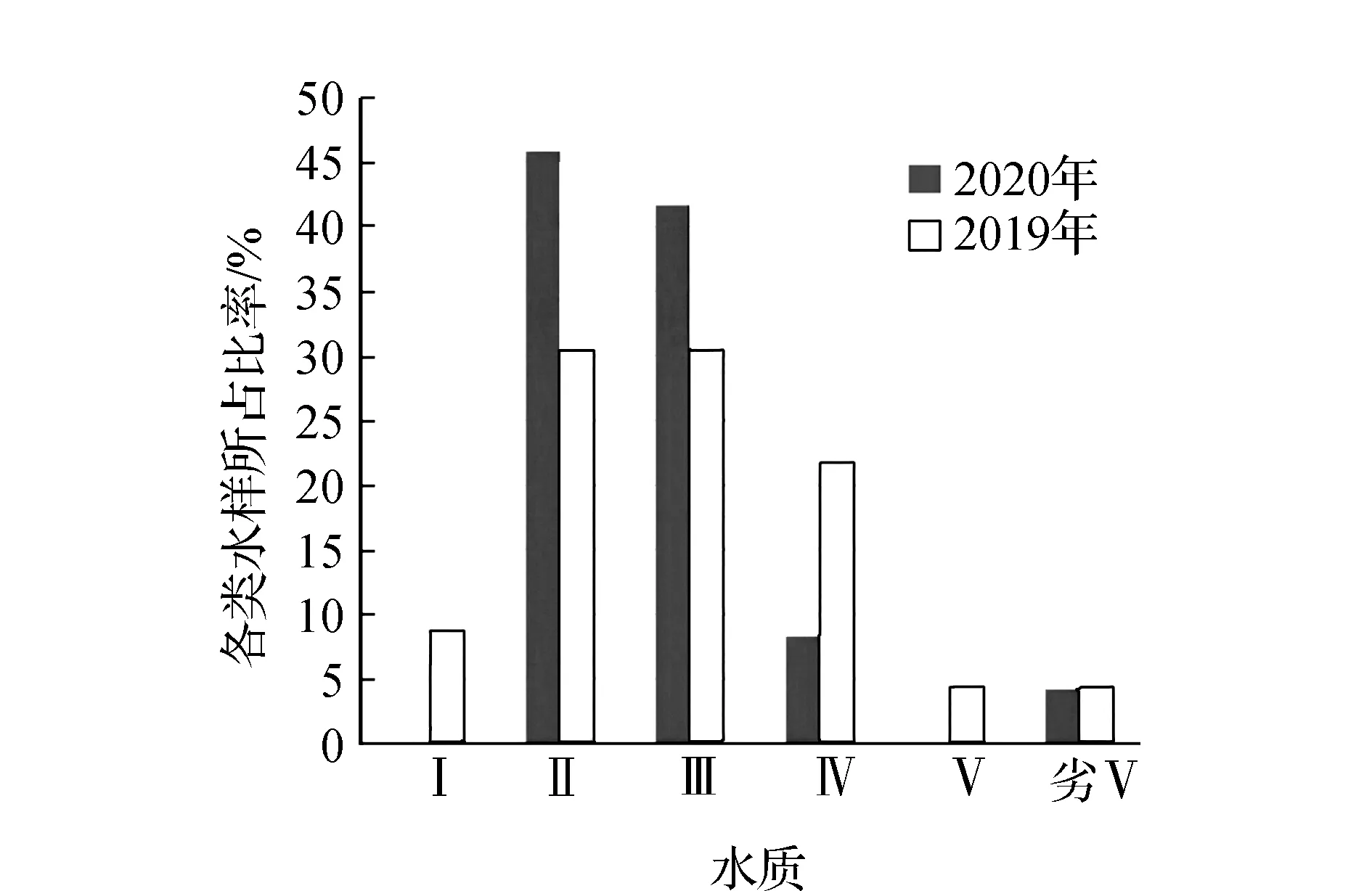

东江是东莞市主要水源,根据水质监测方案对16个沿江水质监测点进行每月一次的多项监测,监测结果如图1、图2。结果表明:(1)水质Ⅲ类以上的比例为69.34%,较2019年的监测结果(46%)有大幅度提高。不考虑大肠菌群水质Ⅲ类以上的比例为91.56%(2019年为73%)。(2)作为集中式生活饮用水水源地的29项达标率为59.11%,高于往年监测结果。(3)东江全年水质综合污染指数为0.48,较往年水质有明显改善,且非汛期水质情况明显好于汛期。汛期全年水质综合指数评价均合格,水体功能得到充分发挥,只有桥头镇第三水厂取水口和中堂镇水厂取水口汛期综合指数超过1.0的标准限值。(4)氨氮和高锰酸盐作为东江关注的水质指标,其中氨氮平均值较2019年降低了46%,高锰酸盐平均值比2019年 降低约5.6%。数据表明,2014—2020年东江总体氨氮和高锰酸盐指数均呈降低趋势。(5)经分析,东江主要超标污染物为:铁、锰、粪大肠菌群、总磷等,主要是由于汛期降雨以及排涝带入的点源、面源污染等引起。

图1 东江沿江水质基本项目分类统计情况

图2 东江沿江水质基本项目分类年度对比

2.2 东深水质评价

东深供水工程为东莞市东部供水水源,结合监测方案对2个东深水质监测点每月进行一次多项监测,监测结果如图3、图4及表2。结果表明:(1)水质Ⅲ类以上的比例为87.50%,高于2019年的监测结果(70%)。(2)作为集中式生活饮用水水源地的29项达标率为62.5%,高于2019年(52%)。(3)东深个别样次粪大肠菌群、铁、锰超标较多,但是东深水质综合污染指数评价结果在汛期、非汛期均为合格,全年多项指标值基本达到相应标准值,其水体功能不受到制约。(4)氨氮和高锰酸盐作为东深关注的水质指标,各监测点氨氮与高锰酸盐指数平均值与2019年相比基本持平,但两个项目最大值均比2019年最大值有所升高。

图3 东深上下游水质基本项目分类统计图

图4 东深水质基本项目分类2019—2020年对比

表2 东深水质综合污染指数

2.3 水库水质评价

对东莞市57个水源地水库每月进行一次多项监测(共31项,合计水样684个),并按照地表水Ⅲ类标准进行达标与否评价。单项标准指数法评价结果表明水质Ⅲ类以上的比例为38.60%,与2019年相比有所降低,水库水质未见明显改善,且达标率仍较低。综合污染指数法评价结果表明:(1)与2019年相比,重度污染的水库基本消除,但水质变差的水库个数相比2019年增加了7个。(2)营 养化指标(总氮、总磷)、有机物水质指标和铁、锰等超标问题仍然存在。2020年水库富营养化问题较往年未得到明显改善,水库水质仍需加强重视。(3)总氮、总磷、锰、铁、BOD5、化学需氧量、粪大肠菌群、高锰酸盐指数为主要污染物,除锰以外,其余污染物超标率和最大超标倍数均有所改善。综上,水库总体水质较2019年有所恶化,应持续加大整治力度,做好水源保护工作。

2.4 供水系统水质评价

2.4.1 给水厂水质评价

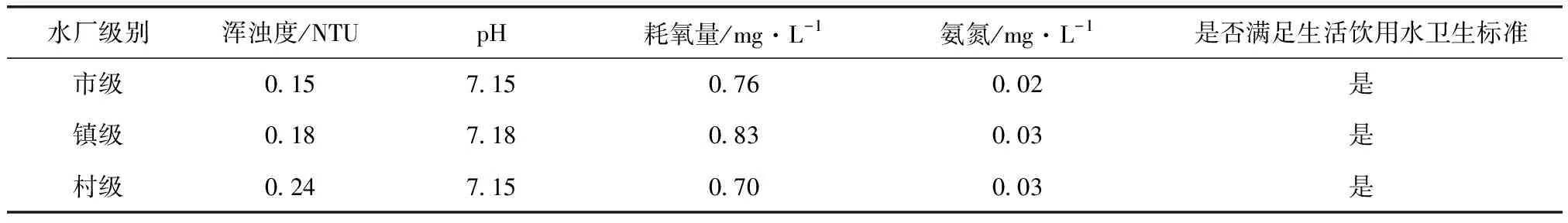

根据多年水质监测情况,选取浑浊度、pH、耗氧量和氨氮作为出厂水水质关键控制指标。监测数据显示:(1)2020年给水厂出厂水共监测水样935个,总体水质较好,与2019年相比样品合格率有大幅提高。(2)出厂水超标严重的主要为村级水厂,常规指标中主要超标项目为:浑浊度、氨氮、pH、铝、总大肠菌群、菌落总数、一氯胺、三氯乙醛等。主要供水安全风险集中在细菌微生物指标以及消毒副产物等,建议超标水厂对处理工艺进行升级改造,以保证供水安全。(3)出厂水关键指标氨氮较2019年无明显变化,浑浊度降低25%,pH升高0.8%,耗氧量升高10.1%(耗氧量年均值由0.69 mg/L升至0.76 mg/L)。由于目前东莞市大部分水厂处理工艺为常规处理,对于有机物处理能力有限,因此当水源有机物增加时,出厂水有机物也随之增加。(4)东莞市三类给水厂出厂水关键控制指标比较结果如表3,均满足标准GB 5749—2006。由表看出,市级水厂水质情况最好,镇级次之,村级略差。

2.4.2 管网水质评价

出厂水经过管网输送至用户龙头,水质指标发生变化的项目主要为:浑浊度、微生物指标、氯气及游离氯制剂、耗氧量等,因此将这四项指标作为管网水关键控制指标(历年控制指标对比如表4)。对东莞市197个管网水监测点进行2082个水样水质监测,监测结果表明:(1)与2019年相比,2020年关键水质指标除总大肠菌群达标率略有升高外,浑浊度和余氯均有所改善,特别是浑浊度降低了21%。这主要是由于部分村级水厂的关停,使管网水的水质也得到相应改善。(2)管网水共4个监测项次不达标,不合格指标主要包括:浑浊度(不合格22样次)、菌落总数(不合格4样次)、总大肠菌群(不合格11样次)、pH(不合格7次)。与出厂水监测情况对比分析可知,造成管网水质超标的原因主要是管网二次污染,从而引起微生物、浊度等指标超标。

表3 东莞市2020年三类水厂出厂水关键控制指标比较

表4 东莞市管网水关键控制指标2013—2020年对比

2.4.3 二次供水水质评价

2020年共检测二次供水水样824个,其中共161个检测样品不达标,综合合格率97.20%;样品合格率80.46%,与2019 年的监测结果几乎一致。不合格指标主要包括:浑浊度(不合格17样次)、色度(不合格1样次)、菌落总数(不合格43样次)、总大肠菌群(不合格44样次)、肉眼可见物(不合格5样次),以及氯气及游离氯制剂(不合格95样次)、pH(不合格3样次)。由于检测数量相比2019年增长了1.79倍,不合格样次相应增加。可以看出,二次供水主要问题是消毒剂耗尽,细菌微生物以及浊度二次污染等。建议二次供水企业加强管理,做好二次供水设施消毒和定期维护清理等工作。

3 水质风险评估与建议

根据前述水质监测数据和评价结果可知,东莞市目前的水质风险主要集中在水源水质污染,以及管网、二次供水引起的次生污染两个方面。

3.1 水源水质风险及应对措施

结合水质监测数据可以看出,东莞市水源水质与2019年相比有一定改善,但整体情况仍不容乐观:(1)汛期中满足Ⅲ类水质以上的比例有所提高,但24项达标的比例均较低(东江为50.0%,东深为83.3%,水库为34.0%)。(2)29项达标率(东江为33.0%,东深为50.0%,水库为30.0%)东江和东深汛期水质大幅度提高,水库水质有所降低。(3)水源水质汛期比非汛期的水质更差,主要是由于水源地周边排污、排涝导致水质恶化。经调查,东江水源地排污25处,包括万江区借用水闸及排污口9处,挂影洲围借用水闸6座排污及2处排污口,以及石碣5处排污口、石龙3处排污口。各排污口均为工业和生物污水排出。除此之外,仍有湖库型水源地排污口共计23个。同时,由于东莞境内河网密布,地势平坦,当降雨量过多无法排出或排出不及时易发生内涝,排涝过程造成的河流氨氮含量超标的时间通常大于8 h,从而对水质产生不利影响。

为解决以上水质风险,建议采取以下应对措施:(1)加快备用水源建设。针对东莞市供水系统水源单一、安全性差的特点,可建设东江与水库联网工程、西水东调工程以及新建备用水源工程等。(2)实施排涝排污控制措施。建立“水库蓄水+河道堤防泄洪、防洪相结合+闸排与泵排相结合”的防洪排涝体系。(3)创新应急水处理技术。针对重金属和有机物突发水污染情况进行应急水处理技术攻关,主要包括:活性炭吸附技术、化学沉淀技术和化学氧化技术等。

3.2 管网及二次供水水质风险及应对措施

造成管网水质恶化的主要因素为细菌繁殖,主要由管内可同化有机物(AOC)及生物可用溶解性有机物(BDOC)的沉积导致,同时消毒剂余量不足或失效,以及管道安装不合理等亦会导致细菌滋生。水质发黄、水压不足等问题的投诉多为二次供水,主要是因为供水设施没能及时清洗消毒和维护不善,引起的次生水质污染会直接影响到居民的身体健康。针对上述问题,建议应对措施如下:(1)采取最佳品种药剂投入以稳定出厂水水质。(2)开展管网改造工程,重点对使用年限长、未做内防腐的金属市政管道、小区金属管道等进行病险改造。(3)切实保障管网水质改善相关技术措施的落实,如保障冲洗消毒、管网死头放水和定期清理、保持最低量的余氯等。(4)加强水源保护,同时强化水厂对有机物的去除工艺,例如增加预处理、强化常规处理以及深度处理等工艺单元。

4 结 语

(1) 监测表明2020年东江水质和东深水质有大幅好转,水库水质略有降低。

(2) 全市水厂出厂水、主干管网水综合合格率、样品合格率均有所提升,二次供水合格率较往年基本持平。

(3) 水质风险主要集中在水源水质污染,以及管网、二次供水引起的次生污染两方面。通过实施相关水质风险应对措施,可进一步改善区域水质,确保居民供水安全。