引江补汉工程水资源优化配置和工程规模论证

李 波,魏 凯,曹正浩,黄会勇,张 娜

(长江勘测规划设计研究有限责任公司,430010,武汉)

引江补汉工程作为习近平总书记“5·14”重要讲话后首个开工建设的南水北调后续工程重大项目,对构建完善国家骨干水网具有标志性意义。空间上,引江补汉是“四横三纵”水网骨架的点睛之笔,连通三峡水库和丹江口水库两大战略水源地,南水北调中线的起点由汉江前移到长江干流,为实现长江—汉江—华北平原水资源协同调配创造工程条件。时间上,引江补汉具有承前启后的特殊作用,近期充分利用已建中线一期总干渠输水能力,促进提能增效;远期结合南水北调后续工程总体安排,具备进一步优化调度的潜力。

一、大范围多目标水资源优化配置

1.水资源配置范围

引江补汉工程从长江三峡库区引水,直接补水区域为汉江中下游干流,但水资源优化配置的研究范围远远超出工程本身:水源区研究引水对三峡本身航运、发电等综合效益的影响;三峡水库以上干支流数十座控制性水库是否具备通过联合调度降低引江补汉调水影响的潜力,引江补汉可引水量分析还涉及与南水北调西线等其他跨流域调水工程的竞争协调;三峡水库以下需考虑调水可能对江湖关系、生态调度、咸潮入侵以及南水北调东线工程水源条件的影响。工程地理位置示意见图1。

图1 引江补汉工程位置示意图

引江补汉工程除直接向汉江中下游、输水线路沿线补水外,通过汉江上下游水量置换,还向南水北调中线工程受水区、引汉济渭工程受水区供水,涉及北京、天津、河北、河南、湖北、陕西六省(直辖市),土地面积24.3万km2,受益人口约1.7亿人。

2.补水需求

(1)中线受水区需补水量

中线工程供水任务以河南、河北、北京、天津四省(直辖市)受水区的城市生活、工业供水为主,兼顾生态和农业用水。1999—2018年的20年来,中线受水区经济增速逐渐趋缓、节水水平提高,工业用水进入缓慢增长或逐渐下降阶段。但受水区城镇化水平仍在快速提高,带动生活和城镇生态环境用水快速增长。

在充分考虑节水前提下,预测中线受水区2035年总净需水量161.7亿m3,其中城市生活、工业和城镇环境总净需水量158.1亿m3,刁河灌区需中线工程净供水为3.6亿m3(维持中线一期工程多年平均分配水量,陶岔断面水量为6亿m3)。

预测中线受水区2035年当地水源可供水量48.0亿m3,扣除当地水源可供水量(含引黄供水量),中线受水区总净缺水量113.7亿m3,折算至陶岔断面为136.1亿m3。在无引江方案陶岔北调水量90.2亿m3的基础上需新增45.9亿m3左右,在一期多年平均北调水量95亿m3方案基础上需新增41.1亿m3左右。

引江补水后,初拟仍维持中线一期工程95亿m3方案中天津的多年平均分配水量,缺水由东线二期工程解决,则受水区需中线工程总净供水量105.6亿m3,折算至陶岔断面为126.2亿m3。在无引江方案陶岔北调水量90.2亿m3的基础上需新增36亿m3左右,在中线一期工程多年平均北调水量95亿m3方案基础上需新增31.2亿m3。

(2)汉江中下游需水量

按照河道内需水流量490 m3/s推算,汉江中下游黄家港断面多年平均需水量为156.6亿m3。考虑为汉江中下游经济社会发展适当留有余地,在《南水北调中线工程规划(2001年修订)》汉江中下游1956—1998年系列多年平均需水165.7亿m3过程的基础上,扣减湖北省鄂北地区水资源配置工程从汉江中下游干流供水区调整河道外供水量2.9亿m3,汉江中下游黄家港断面需水量162.8亿m3。延长系列为1956—2018年,汉江中下游黄家港断面需水量约163.8亿m3。

(3)引汉济渭调水需求

2030水平年引汉济渭工程受水区需水量24.62亿m3,当地水源可供水量10.84亿m3,缺水13.77亿m3,折合到黄池沟缺水14.23亿m3。

引汉济渭工程2025年多年平均调水量10亿m3,在南水北调后续水源工程建成后,2030年多年平均调水量15亿m3。为保障南水北调中线和汉江中下游用水,引江补汉工程实施后,引江济渭工程与近期规模相比增加调水量约5亿m3。

(4)沿线补水区需水量

输水线路沿线补水区包括东风渠供水区、沮漳河供水区和三道河供水区3个供水片区,涉及宜昌市、荆门市、襄阳市和荆州市的14个县市区。

2035水平年,沿线补水区生产生活需水量24.99亿m3,扣除当地水源可供水量19.86亿m3,生产生活缺水量为5.13亿m3。黄柏河等5条主要河流控制断面生态需水量4.74亿m3,生态供水量4.11亿m3,缺水0.63亿m3。2035水平年,沿线补水区生产生活缺水量和河流生态缺水量合计5.76亿m3。

3.水资源配置原则

为服务引江补汉工程规划设计,构建了涵盖长江、汉江等主要河流,南水北调中线、引汉济渭、鄂北地区水资源配置等骨干跨流域调水工程,三峡、丹江口等控制性水利水电工程的水资源联合配置模型,按照以下原则开展优化配置:

①生态优先。优先保障长江水源、汉江流域以及南水北调中线受水区河湖基本生态用水。

②丰枯互济。引江水与汉江本流域来水联合配置,中线调水与东线调水、北方当地水联合配置,通过多源互补、丰枯互济提高供水保证率。

③保障水源区原有用水权益。引江补汉工程引水以不影响长江三峡以下河段基本生态、航运、供水为前提,中线增加北调水量以保障汉江中下游生产生活和基本生态用水为前提。

④适当留有余地。配置方案应考虑工程补水区未来用水需求的不确定性,为优化调度预留合理的空间。

4.水资源配置方案

引江补汉工程前期研究过程中考虑了南水北调中线总干渠全线扩建、局部扩建、不扩建三种工程条件,综合中线受水区生产生活生态需水、引汉济渭远期引水规模、汉江中下游生态环境改善、输水线路沿线补水、清泉沟扩大供水范围等补水需求,研究了引江规模45.9亿m3、85.6亿m3(近期56.6亿m3)、80.7亿m3(近期31.3亿m3)、38.7亿m3、50.0亿m3多种方案。经过多轮专家评审,最终批复的可行性研究报告兼顾补水效益和工程经济代价进行多方案比选,重点分析各方案中线一期总干渠输水能力利用程度、增供水量边际成本、特枯年补水效果后,推荐多年平均引水量39.0亿m3,其中:补南水北调中线24.9亿m3,补水后多年平均北调水量115.1亿m3;补汉江中下游水量6.1亿m3,具备利用工程空闲时段应急向汉江中下游补水的潜力;补引汉济渭水量5.0亿m3;输水线路沿线补水量3.0亿m3。

二、“以供定需”原则下的工程规模论证

随着京津冀协同发展、雄安新区建设、中原城市群建设,以及城乡供水一体化的推进,北方受水区城镇用水还将进一步增长,未来供水缺口较大。提高汉江流域水资源调配能力、增加南水北调中线北调水量,是引江补汉工程的首要任务。在南水北调后续工程具体建设方案尚未完全确定的背景下,引江补汉工程规模既要承担缓解北方受水区城市缺水问题的紧迫任务,又要与中线后续工程各种可能的建设方案相协调。因此,以中线一期总干渠输水能力为约束,按照“以供定需”的原则确定引江补汉工程建设规模。

1.中线总干渠输水能力

中线一期总干渠分段流量规模兼顾水资源高效利用和工程经济合理,采用两个流量标准:设计流量与加大流量。设计流量选用相应段长系列流量过程中保证率80%~90%的流量(由大到小排频);加大流量即为长系列中出现的最大流量。总干渠各段长系列流量过程中均有设计流量以上运行,渠首段设计流量350 m3/s以上运行的概率约19%,加大流量420 m3/s运行的概率约4%,安阳以北渠段考虑冬季冰期输水的需要流量规模适当留有余地,设计流量以上运行概率小于10%。

以中线总干渠已有运行资料为基础,选取代表渠段进行综合糙率率定后,复核加大流量输水水位,结果表明:午河—槐河渠段水位超过加大水位0.04~0.11 m,闫河—香泉河渠段水位超过加大水位0~0.35 m,双洎河—金水河、北汝河—颍河、沙河渡槽出口水位、严陵河—草敦河东赵河渠道水位超过加大水位0.01~0.65 m,其他渠段最高运行水位均不超过原加大水位。总干渠现状实际过流断面与设计断面基本一致,部分渠段由于桥梁密度较大、衬砌板破损、新建临时设施、应急处置措施等原因实际糙率高于设计值;通过加强对总干渠衬砌的维护管理,拆除对水流有影响的临时性措施,对关键渠段采取适当的降糙措施,并对调度方案和运行特征水位进行优化,可以实现加大流量运行。

中线总干渠安阳以北段在冬季可能需要采取冰盖下输水运行方式,输水能力相应有所下降。引江补汉工程可研阶段在总结南水北调中线一期工程总干渠相关研究成果的基础上,依据南水北调2011—2019年冰情原型观测资料,并参考我国北方河渠冰期输水经验,分析总结总干渠冰情特征,提出了总干渠冰期输水按照冷暖冬分别计算冰期运行渠段范围,结合气象预报动态调整进入封冻期时间。控制冰期输水流速,同时改扩建部分渡槽及暗渠,安阳以北干渠各渠段冰期平均过流能力可以达到设计流量的50%左右。中线总干渠控制断面过流能力见图2。

图2 中线总干渠控制断面过流能力(黑色为冰期减少量,单位:m3/s)

按照全线可过加大流量、冰期输水渠段和时间动态控制的条件分析,不考虑丹江口水库可引水量和受水区需求限制,渠首段多年平均输水能力132.5亿m3。实际上,由于冰期输水时河北段过流能力下降、河南段消纳能力有限,渠首段过流能力不能完全利用,考虑该因素后渠首实际可利用的平均年输水能力约126亿m3。

2.引江规模论证

在总干渠输水能力分析的基础上,中线北调水量还受到水源条件的制约。一是引江补汉工程坝下补水能够置换的水量存在上限,考虑丹江口水库至少要下泄生态基流174 m3/s,引江流量不宜超过300 m3/s。二是考虑深埋长隧洞技术难度和施工风险,设计流量达到一定规模后须按双洞布置,工程投资会大幅度增加。三是引江补水后,丹江口水库水资源丰枯变化大的特性依然存在,汉江枯水年中线可调水量有限,丹江口低水位陶岔闸过流能力也会成为北调水的限制条件。

综合考虑上述因素,按照“以供定需”的原则分析不同引江规模相应的中线北调水量为115亿~119亿m3。

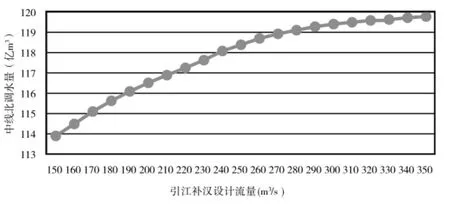

引江补水后中线一期总干渠输水能力的发挥程度与引江补汉工程规模正相关。随着引江设计流量的增加,中线北调水量增长的速度逐步变慢:引江设计流量150 m3/s时中线北调水114亿m3;引江设计流量150~200 m3/s,平均引江流量每增加10 m3/s对应北调水增量约0.5亿m3;引江设计流量200~250 m3/s,平均引江流量每增加10 m3/s对应北调水增量约0.4亿m3;引江设计流量250~300 m3/s,平均引江流量每增加10 m3/s对应北调水增量约0.2亿m3;引江设计流量300 m3/s以上,平均引江流量每增加10 m3/s对应北调水增量小于0.1亿m3,引江补汉坝下方案长系列多年平均北调水不会超过120亿m3(见图3)。

图3 引江补汉设计流量与中线北调水量关系曲线

引江补水达到一定规模以后,继续加大补水对增加北调水的效果有限,需要付出的工程代价则会显著提升。引江设计流量150 m3/s时,有压单洞有效洞径可以控制在10 m左右,工程技术难度和风险可控;若引江设计流量300 m3/s,有压单洞有效洞径将超过12.5 m,为控制深埋长隧洞技术难度和施工风险,可能需要采用双洞布置,导致工程投资大幅度增加。兼顾充分利用中线一期工程输水能力的目标和工程代价,引江补汉工程设计流量宜控制在150~200 m3/s。通过进一步比选边际成本和补水效益,确定推荐补水规模和配置方案。

按长系列1956—2018年统计,引江补汉工程设计流量从150 m3/s增加到200 m3/s,多年平均引江水量、北调水量、汉江中下游最小下泄流量保证率等体现补水效果的主要指标呈增长趋势,没有出现明显拐点。设计引水流量每增加10 m3/s,工程投资增加21亿~23亿元,北调水单方增量投资33~54元,增加北调水的边际成本递增,但没有出现突变(见表1)。

表1 引江补汉不同规模长系列(1956—2018年)补水效果

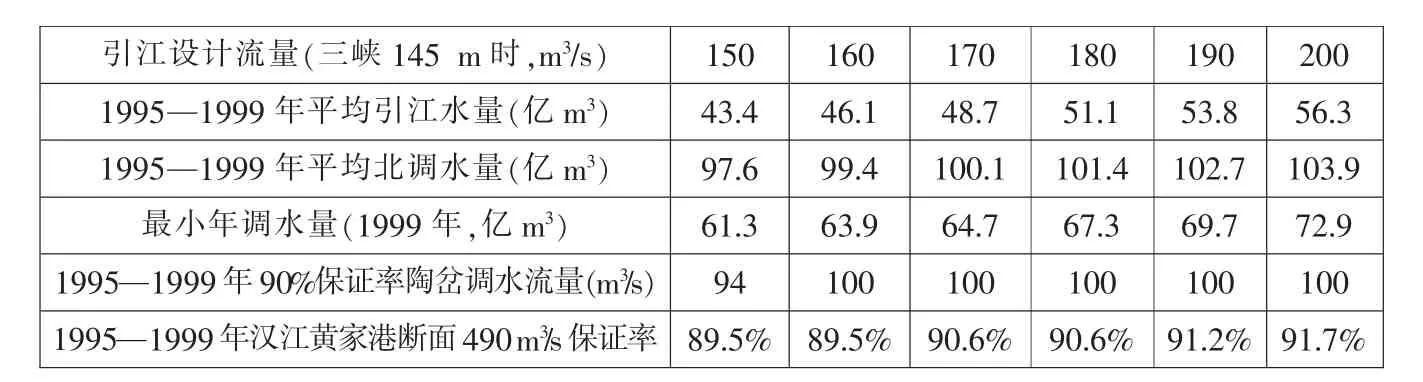

汉江流域水资源丰枯变化大,引江补汉工程在汉江偏枯年份补水作用相对更加明显。1995—1999年是丹江口水库长系列入库径流中五年滑动平均值最低的时段,采用该时段比较不同引江规模在连续枯水年的补水效果。随着引江流量增加,1995—1999年平均引江水量、平均北调水量、最小年调水量均呈增加趋势,没有明显拐点。引江设计流量为160 m3/s时,1995—1999年90%保证率陶岔调水流量可以达到100 m3/s,在特枯时段保障中线受水区现状以北调水为单一水源的水厂基本用水。引江设计流量为170 m3/s时,1995—1999年汉江黄家港断面490 m3/s流量保证率达到90%以上,在连续枯水年也实现了最小下泄流量较高水平的保障(见表2)。

表2 引江补汉不同规模连续枯水年(1995—1999年)补水效果

综合考虑施工技术难度、运行安全风险和经济合理要求,可研阶段推荐引江隧洞等效洞径10.2 m、多年平均引江水量39亿m3、北调水量115.1亿m3。

三、结 论

基于引江补汉工程独特的定位,针对工程水资源优化配置范围巨大、工程规模论证条件复杂两大特点,通过构建多要素多目标水资源配置模型,按照“以供定需”的原则,实现了超大范围水资源优化配置以及复杂边界条件下工程规模的确定,采用的技术方法可供其他水网工程参考借鉴。当前,南水北调后续工程具体的规划建设方案仍在研究论证过程中,下一步结合国家水网总体布局和建设时序安排,深入研究引江补汉工程的调度运行方案,是促进工程综合效益发挥的关键。