“消失”的影作木构门庭

——辽墓壁画的继承与发展

魏聪聪 | 中央美术学院

一、辽墓中影作木构门庭的来源与概况

影作木构指的是在墓室中仿制建筑木结构绘制的壁画,用图像模拟着真实宅邸中的建筑木结构。“仿木构墓葬模仿的内容既包括木结构建筑主体部分的柱子、斗拱,也包括属于木结构建筑装修部分的门、窗等。”本文重点关注和讨论的影作木构指的是墓葬中包含有柱子和斗拱的影作木构门庭。先追溯在墓葬中绘制影作木构的历史,发现此传统已经历史悠久。按照宿白先生的唐墓形制分期,唐代墓葬内绘制影作木构的盛期为高宗到玄宗时代,即公元650年至756年,此一时期也是唐代(墓葬及墓室壁画)特征形成和发展的时期。唐墓中的影作木构绘制位置并无特定的规律,例如李氏与阿史那忠(653—675)墓的影作木构位置绘于过洞内,李爽墓(668)为墓室、李凤墓(675)则在过洞、前、后甬道、墓室中皆绘制了影作木构,李重润墓(706)与同年的李仙惠墓(706)都在天井与墓室的位置绘制了影作木构。唐墓中影作木构的位置会出现在墓室、过洞、甬道、天井的位置,最终扩展到墓道的壁面,如708年韦泂墓。唐墓中的影作木构经历了从简单到复杂化的过程,如早期比较简单的叉手到后期演变为繁缛的装饰。

为何在唐墓中流行绘制影作木构建筑?其功用是什么呢?宿白先生认为唐墓中影作木构的出现和廊柱间描绘的男女侍相配合,目的是使墓内宅院化。尤其是当影作的仿木结构出现在过洞、画了平棊的甬道顶部,就进一步把这部分装饰成宅院的过厅。齐东方、张静认为影作木结构建筑是中古墓葬壁画中的重要表现对象,是这一阶段较普遍的现象,可以将壁画分隔成相对独立的画面:“在过洞、甬道及墓室壁上绘粗线条的阑额、廊柱,廊柱既是建筑的象征,又兼作界格,将壁面分成一个个相对独立的画面,其间描绘男、女侍者等人物,使墓内如同宅院。”“影作木构是墓室中常用的体现时空概念的方法。绘有影作木构的墓室一般都是体现一种生活场景的庭院结构。”以唐贞顺皇后敬陵壁画为例,(图1、图2)在甬道、墓室中都绘制了影作木构,此墓中影作木构充分体现了它的功能性,既是建筑的象征,又对画面空间做了很好的分割。

图1 唐贞顺皇后敬陵甬道东壁第三个影作木构隔断中的仕女

图2 唐贞顺皇后敬陵墓室东壁大帐乐舞图纪

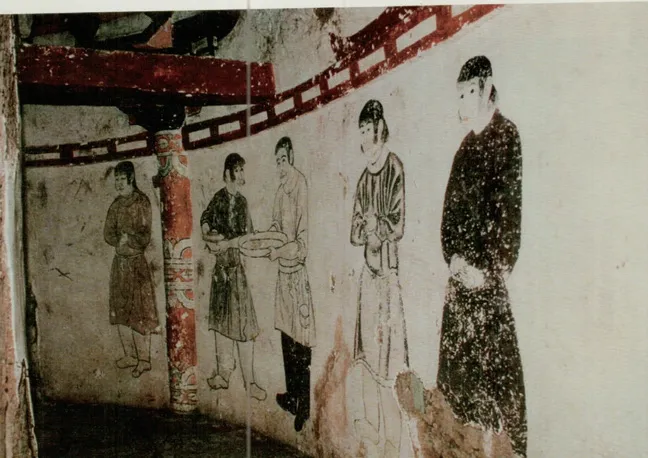

辽承唐制,在墓葬内绘制影作木构的传统也被辽墓一并继承下来,辽墓内绘制影作木构的目的与唐墓壁画一样,仍然是廊柱兼做界格,功能是将壁画分成相对独立的画面。目前辽墓中可见最早的影作木构绘于宝山一号辽墓(923)内(图3),在宝山一号辽墓门庭墙体、墓室周壁及石房东、西、北壁中都绘制了影作木构,宝山辽墓石室中还绘制有浓郁的唐代风格壁画,可知这部分壁画应是对唐代题材粉本的继承和保留。董新林认为宝山辽墓壁画题材以及人物形象和服饰特点都明显承继唐代的风格,此时还没有形成辽代自身的特点。巫鸿认为宝山两座墓葬的建筑原型与中原北部晚唐墓葬风格有着密切关系。虽然宝山辽墓对唐墓的借鉴和继承体现在墓葬建筑、墓葬形制、墓葬壁画等多个方面,但是宝山辽墓中出现了髡发、穿着圆领长袍的契丹人形象,这说明辽墓壁画已初步融入了契丹本民族特色的元素。由此可知,以宝山辽墓为代表的早期辽墓还处于对外来民族的借鉴阶段,同时也是形成辽墓自身特点的萌芽阶段。

图3 宝山1号辽墓墓室西壁侍者图

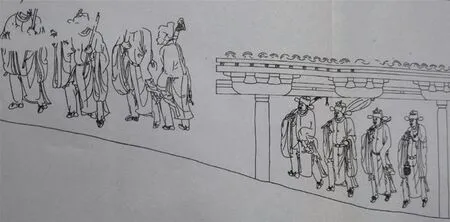

到了辽代中期以后,辽墓才逐渐摆脱了唐墓的影响。董新林对辽墓进行了分期研究,他认为辽墓的第三期以陈国公主墓、韩佚墓为代表,此时期辽墓壁画为形成自己的风格时期。可以说陈国公主墓(1018)是形成具有契丹民族自身特色壁画的标志性墓葬,(图4)墓葬壁画中除了影作木构门庭,几乎已看不到唐墓粉本的影子。影作木构已从早期宝山辽墓墓室的位置走向了墓道,壁画人物皆为契丹人形象,可知,此时期辽墓壁画已经发展并形成了契丹民族自身的特色风格。

图4 陈国公主墓道西壁出行图

在陈国公主墓之后的关山萧和改葬墓中,墓道内也绘制了影作木构门庭,并在门庭之下绘制了大型出行图。如此可知,陈国公主墓与关山萧和墓影作木构门庭的绘制既是巅峰期又是尾声,此后辽墓内绘制影作木构的传统不复存在。

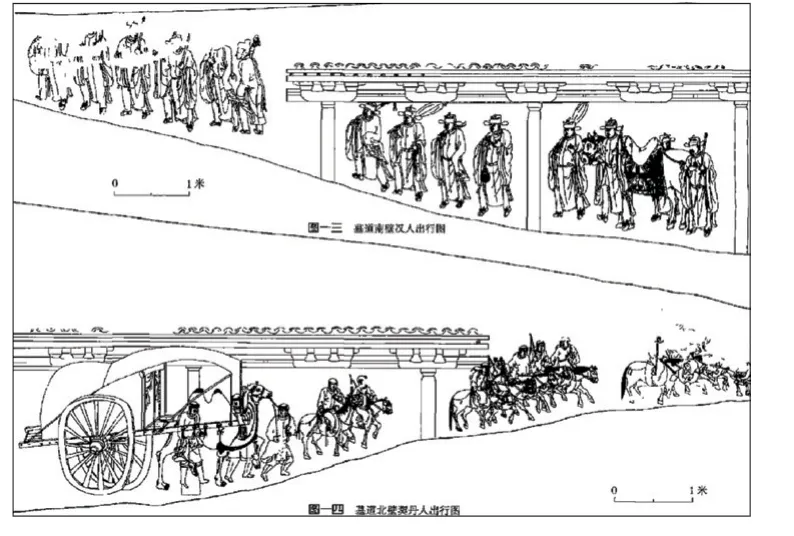

二、关山萧和墓的影作木构门

关山萧和墓是关山辽墓群中规模最大、出土遗物最丰富的一座,由墓道、天井、墓门、甬道、左、右耳室和主室六部分组成。在墓道两侧、天井两壁、墓门正面及过洞均绘有壁画。关山萧和墓的墓道南、北壁绘制有大型出行图,背景为影作木构门庭,南壁为汉人出行图,北壁为契丹人马出行图。从画面中可以看出,关山萧和墓墓道南、北壁影作木构门庭绘制到墓道约三分之二处就停止了(图5),两壁门庭的长度差不多,只不过门庭的绘制中止行为看起来应该不是出自原始壁画粉本,也不是预先设计好的,有一种尚未完成的视觉感,甚至有些突兀。

图5 关山萧和墓道南、北壁画的线描图

对关山萧和墓墓道绘制影作木构门庭的关注与讨论很多,都是从其功能性的角度进行探讨。第一种观点认为:“墓道画影作的木构门庭,使得整个墓葬呈现出前厅后室的布局。”第二种观点认为保留了早期辽墓的一些特征:“两墓(关山萧和墓和陈国公主墓)的出行图还有一个共同之处,即均以门庭作为出行人员的背景。……可以认为是辽代早期砖筑仿木构门庭的替代品。”第三种观点认为绘制影作木构门庭是出行人员的背景:“陈国公主墓与萧和墓的出行图都有一个共同点,均以门庭作为出行人员的背景。”上述研究具有启发性。

为何关山萧和墓影作木构门庭的绘制截止在墓道的三分之二处?(图6、图7)究竟是意外,还是有意为之?如果想要解析这其中的缘由,十分有必要了解一下壁画的绘制过程。首先,回到画面的本体,墓道南壁绘制了汉人出行图,这组壁画应是在人物绘制完成之后,才绘制作为背景的影作木构门庭,推测的依据为人物与影作木构门庭之间的叠压关系。墓道北壁的契丹人马出行图也证实了这一观点,北壁壁画的绘制顺序依然是先绘制完成人物与驼车出行的部分,之后绘制了作为背景的影作木构门庭。从透视关系来看,门庭与人物、驼车之间的穿插叠压关系正好印证了壁画的绘制顺序。

图6 关山萧和墓道北壁壁画局部

图7 关山萧和墓道南壁壁画局部

其次,从壁画粉本的内容来看,墓道南壁汉人出行图,北壁则为契丹人物出行图,很显然这组壁画的粉本不是随意选择的。《辽史》载:重熙“十二年,入朝,封楚王,拜北院枢密使。国制,以契丹、汉人分北、南院枢密治之,孝忠奏曰:‘一国二枢密,风俗所以不同。若并为一,天下幸甚。’事未及行,薨。”从《辽史》的这段记载我们可以看出,萧孝惠(即萧孝忠)对辽朝“一国两制”的方针并不满意,他认为契丹人与汉人的风俗是不一样的,提出要合二为一。他还没有来得及将其付诸于行动,就去世了。至于他是否有将此制度合二为一的具体的实施方案,以及是否有试点试验,文献中没有相关的记载。但是我们从墓葬透露的信息中或许可以猜想,在萧和从政的子女中,有对一国两制的南北官制度非常关注的人,并且还想对此制度进行改革。因此他们在挑选墓葬壁画的图像时,或许对此类图像更为敏感,这也许是在关山萧和改葬墓中,绘有这样一组含有政治寓意的出行图像的原因。由此可知,关山萧和墓图像的选择也不是随意为之,显然是经过精心创作和构思的墓葬粉本。

既然是精心创作的粉本,关山萧和墓中止绘制影作木构门庭这个细节引发了我的思考,为何还会出现这种情况?究竟是哪个环节出了问题?笔者认为:壁画粉本与墓道的形状(梯形)发生了冲突,如将影作木构门庭进行虚线延长的话,结果就是门庭外面的那组人物无法放置在门庭之内,南壁人物有一半身体与门庭重合,北壁人物的上半身及头部也是与门庭重合,若是如此,影作木构门庭将影响画面中主体人物的效果,失去其背景的功能。从画面看,墓道越往上方越窄,将所有人物都放进影作木构门庭之下显然是不可能的,墓道的形状导致壁画原来创作的粉本不能全部呈现出来。从形式上看,关山萧和墓墓道影作木构门庭的粉本形式已不适用于墓道的形状,它已经影响到壁画内容的绘制。所以在绘制中做了临时的调整,故而作为背景的影作木构门庭没有完全实现其功能性。

关山萧和墓墓道影作木构门庭绘制中止行为是个个案,很可能是画者碰到的突发状况,但已经让画者意识到影作木构门庭的传统模式需要停下来,甚至是舍弃,它已经影响并限制了墓道壁画的连贯性和规模。

三、辽墓中消失的影作木构门庭

关山萧和墓墓道影作木构门庭绘制截止到三分之二处的状态,不失为辽墓壁画发展环节中的一个鲜活例证。正是这次偶然事件,却成为辽墓墓道壁画绘制的一次重要节点。它使得墓葬壁画的画者意识到了一个问题:影作木构门庭与梯形墓道的形状不适合,尤其是靠近墓门狭窄的三角地带,将人物或场景放置于门庭之下是不可能的,因为门庭下已基本没有什么空间了,它已经限制了壁画粉本的规模。关山萧和墓墓道壁画在影作木构门庭截止之后绘制的部分,失去了框架限制,人物出行图看起来更加自然合理。影作木构自然也就失去了其原本(象征与空间分割)的价值与意义,它已变成辽墓壁画发展的累赘,最终使得它消失在辽墓之中。所以,这很可能是影作木构在辽墓刚刚形成具有契丹民族特色的时期就被淘汰的一个重要原因。

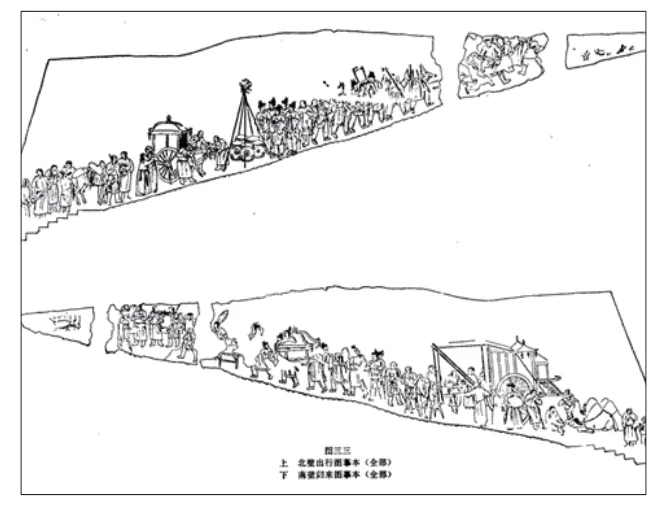

另外,辽代中期以后辽墓开始出现新的变化——长墓道及大型出行图,影作木构的消失似乎与此有着密切的关系。近年来,已有诸多学者关注和探讨了辽墓为何最终走向长墓道并出现大型壁画的问题。例如张鹏认为契丹民族热衷在墓道两壁绘制出行和归来图,并且在墓葬形制上加长墓道以拓展表现空间。李清泉还提出了一系列相关的问题:“是什么原因导致契丹人逐步采纳了为中晚唐以后墓葬所放弃的长墓道及其大型仪仗壁画装饰呢?或者,即便契丹人不曾有意模仿过唐代的墓葬,那又是什么动力促使他们逐步发展出长墓道来表现车马出行仪仗的丧葬习俗呢?”考古人员认为:“辽墓壁画由墓室扩展至墓道是一个重大发展,此举不仅拓展了壁画的表现空间,而且由于墓道两壁平面广阔且连续,使得辽墓壁画有了表现长卷式宏大场面的可能。”

笔者认为此问题值得进一步探讨,影作木构的消失为辽晚期墓道内大型出行图的出现解除了原有框架枷锁,为绘制大型的出行图提供了可能性,这一点毋庸置疑。从更深层的角度看,辽代中期以后墓道不断加长,壁画规模不断扩大,这些都与契丹贵族的营建需求有直接关系。以关山萧和墓为例,此墓为改葬墓,墓道长为15米。根据改葬者彰显权势的需求,墓道加长,并绘制了代表身份和地位的大型仪仗出行图像,这样的规模才是改葬者所需要的。“以章圣皇太后为首的萧氏后族为父改葬的行为,使得后族权力渗透到墓葬系统中,从而引发了一场辽墓系统中的变革,使辽墓朝向大型、奢华的方向发展。”辽代后族日益增长的权势增加了其对墓葬规模扩张的需求,故而可见到关山萧和墓之后的库伦1号墓道长达22.6米(图8),比关山萧和墓墓道长7.6米。而库伦8号墓墓葬全长应在60米左右,墓道长达30.7米,在辽墓中其规模之大亦属罕见,此墓墓主人推测为萧和儿子萧孝忠。上述例证皆属于契丹后族的墓葬,也是后族权力影响墓葬系统的有力证据。可知,契丹贵族尤其是契丹后族与辽晚期的长墓道及大型出行图出现有着千丝万缕的联系。由此可见,以萧耨斤为首的后族集团为辽代中后期墓葬形制的变化起了很重要的推动作用。

图8 库伦1号辽墓墓道壁画线描图

综上所述,笔者认为:第一,影作木构不适合绘制在梯形的墓道上。墓道为长斜坡形,整体呈梯形,面积越往墓门处越变得狭窄。显然,门庭最上部的瓦垄结构适合绘制在平行的地方,而影作木构门庭下面廊柱的高矮部分可以根据墓道的坡度变化进而做相应的调整,但这与墓道形状本身却是相冲突的,廊柱在墓道的最窄处会失去绘画的空间。最初的影作木构门庭粉本的创作,可能只适用于墓室内的回廊或者平行状的天井中。第二,影作木构的绘制限制了大型人物出行图的表现。墓道加长,壁画的内容亦随之丰富,而绘制影作木构门庭不但与加长的墓道不再相适,同时也限制了墓道壁画所表现的内容和规模——所以最终导致了影作木构门庭在墓道中的消失。

四、结语

关山萧和墓墓道影作木构门庭的终止,是辽墓壁画走向辽代晚期大型出行图之前的一个过渡作品。其后的辽墓壁画粉本开始放弃使用影作木构背景的形式,人物、出行图像不再局限于影作木构门庭之下,很多壁画背景中出现了山石、树木、野草等元素,表明出行队伍行进在野外之中。墓葬规模的扩大,墓道长度的增加,壁画内容也日渐呈现出人物众多、题材丰富的趋势,都是契丹贵族为了体现其身份与权势的方式。影作木构从来不是墓葬壁画的主角,可将其视作辽墓对唐墓壁画粉本继承的缩影。影作木构见证并伴随了辽墓壁画从最初的萌芽阶段发展到具有契丹本民族特色的历程。

① 宿白先生《西安地区唐墓壁画的布局和内容》一文附表进行汇总,参见宿白. 西安地区唐墓壁画的布局和内容[J]. 考古学报,1982(2):150-151;唐阿史那忠墓发掘简报[J]. 考古,1977(2);陕西省文物管理委员会. 西安羊头镇唐李爽墓的发掘[J].文物,1959(3);富平县文化馆,陕西省博物馆,陕西省文物管理委员会. 唐李凤墓发掘简报[J].考古,1977(5);陕西省博物馆,亁县文教局唐墓发掘组. 唐懿德太子墓发掘简报[J].文物,1972(7);陕西省文物管理委员会. 唐永泰公主墓发掘简报[J].文物,1964(1);陕西省文物管理委员会. 长安县南里王村唐韦泂墓发掘记[J].文物,1959(8).