彝族蹢脚舞的身体符号及文化记忆研究

——以四川省会理市小黑箐镇白沙村为例

孙德朝

文化表征是对文化符号意涵的提炼和凝练,文化记忆是借助仪式和文本的内在一致性来阐释文化符号的记忆特质。我国少数民族舞蹈身体文化符号的表征,具有凝练个体、族群(村寨)凝聚性结构文化记忆特质。以口述史和田野考察的理论和方法,发挥社会学想象力去深描彝族蹢脚舞文化符号,从集体记忆、社会记忆和文化记忆凝练和提炼其文化记忆特质,对增强和谐民族关系建设、和谐社会建设、对铸造中华民族共同体意识具有重要的理论意义,对挖掘整理、传承传播、共建共享体育非物质文化遗产具有重要实践意义。

1 借鉴跨学科方法和理论研究彝族蹢脚舞文化记忆的前瞻性价值和意义

涂尔干认为:“方法”不过是将某种东西或路径视为获得普遍性知识的手段而已。米尔斯则认为:“理论”则具有将具体情境中的“个人困扰”转化为社会结构上的“公共议题”[1]。我们若能认识到彝族蹢脚舞这一文化符号富含的文化符号特质和具有在个体和族群层面所蕴含的文化记忆凝聚性结构功能,从集体记忆(莫里斯·哈布瓦赫)、社会记忆(保罗·康纳顿)和文化记忆(扬·阿斯曼)的研究脉络和谱系中研究彝族蹢脚舞在社会交往和身体实践上的凝聚性功能和价值便具有理论及实践意义。王智慧认识到口述史对体育记忆生成的作用体现于:(1)内隐记忆与外显记忆的耦合是体育文化记忆生成的内在机制;(2)体育口述史料是由体育交往记忆向体育文化记忆转变的重要线索和依据;(3)体育口述史是对体育社会记忆的形塑,同时也建构了与“集体表象” 相对应的“自我感觉”;(4)记忆与遗忘博弈下的口述叙事促进了体育记忆建构[2]。在进行民俗体育研究时,常常强调研究应凸显“5 个典型性”和“5 个代表性”,即典型性和代表性的民族、典型性和代表性的地域、典型性和代表性的项目、典型性和代表性的人群、典型性和代表性的时间节点,抓住了这5 个典型性和代表性,如何运用口述史和田野考察方法,借鉴文化记忆理论,通过人们在具体运动项目中的社会交往和身体实践,从民族史纵向坐标和民族志横向坐标的理论层面和实践层面挖掘这些项目所具有的社会主义核心价值观及文化精粹便具有铸牢中华民族共同体意识的时代性。(1)只有挖取了典型性和代表性的民族(族群)所发明和创造的文化符号,才能挖掘其项目文化具有的符号意涵;只有从文化符号中凝练和提炼出文化记忆特质,并从记忆特质里发掘出具有的民族文化基因,才能促成其与社会主义核心价值观的有效融通;只有将项目文化基因与社会主义核心价值观有效融通,才能酿成民俗体育在铸牢中华民族共同体的集体意识。(2)只有在研究时强化了民族传统体育研究的“5 个典型性”和“5 个代表性”,才能发掘出民俗体育在民族文化衍生形成、传承嬗变、转换生成中具有的时代记忆特质,并从民族史的纵向坐标和民族志的横向坐标凝练出民俗体育在特殊时代背景下的文化基因,并达到和还原人类在历史形成中共建共享的活动场景。(3)只有在研究时强化了民俗体育研究的“5 个典型性”和“5 个代表性”,其研究成果才能达到理论分析的透彻性、框架结构的合理性资料收集的详尽性和实证案例的典型性,并达到主张观点的正确性和对策措施的可操作性。对此,从民族(族群)、地域、具体项目、不同时代蹢脚舞的衍生、传承、嬗变及转换讨论学者个人对其困扰和公共议题的文化记忆特质,以便以特殊的地域符号呈现出与族群符号不可剥离的文化依附性特征便具有学科建设的理论意义,更具有挖掘乡土社会村落社会秩序、宇宙自然秩序,挖掘村民与村民之间、村落与村落之间、村民与村落神灵之间以及村民与社区神灵之间的结构性关系,这样的关系正是仪式、歌舞与文化社会意义的关系,更具有文化共享共建的实践意义。[3]

四川省凉山州会理市小黑箐镇,位于会理市境西部,距县城56 km,总面积77.3 km2,人口5 000 多人,人口密度65人/km。白沙村位于小黑箐镇的东南面,面积12.9 km2,人口97%为彝族,是民族学研究中具有典型性和代表性的彝族村落,2015 年2 月28 日,中央文明委授予白沙村第四届全国文明村镇称号。田野考察发现,白沙村彝族蹢脚舞文化符号保护和传承完善。对此,选取白沙村彝族蹢脚舞作研究对象,研究其传承与嬗变内在社会结构机理,尤其是这一符号在不同代际间休闲娱乐,不同民族之间联谊、联姻、商贸问题,尤其是在文化大发展、大繁荣背景下,尤其是在非物质文化遗产挖掘与整理得到前所未有的重视的基础上,尤其是在全民建成健康中国和增强文化自信的时代背景下,对丰富精神文化生活,切实提高人民对美好生活的需求具有重要的理论价值和实践意义,也对彝族与汉族民族和谐关系问题,铸牢民族共同体意识等民族工作具有重要的意义。

2 彝族蹢脚舞的文化符号表征

文化是人借助于符号所进行的能动性创造行为。符号是人类约定俗成的对象指称;符号是人类表达思想的工具;符号是以人为主体的创造成果[4]。语言、文字、思维、观念、主张……兼具符号特性。从文化的构成体系来看,无论是物质型文化、制度型文化、还是精神型文化、均和符号不可分割,具有符号化特征。文化与符号是立体渗透与融合的关系[4]。对文化进行符号研究与对符号进行文化解析,是文化研究的两种范式,以便衍生出文化符号研究有两种路径:其一是从文化的观点看符号学,其称为文化符号学;其二是将符号学运用对文化现象的解释,这便是符号学在文化研究中的运用[5]。民俗舞蹈是民族传统文化的重要组成部分,她是以人体动态保存文化与表现文化为主要特征,是在一定环境下,在群众之间进行传承的。受朱立人[6]和刘建[7]的认识启发,张素琴认为:“宏观的舞蹈身体能力来自体质人类学与文化人类学交叉产生的身体人类学,他们微观地显现在舞蹈动作中,舞蹈动作本质上是对人们生活的提炼和凝练。”[8]德勒兹认为:“界定身体的正是这种支配力和被支配力之间的关系,每一种力的关系都构成一个身体——无论是化学的、生物的、社会的还是政治的身体。任何两种不平衡的力,只要形成关系,就构成一个身体”[9]。美国舞蹈学家马丁认为:“不带口音痕迹地操用一门外国语远比用风格纯正的外国动作跳舞容易得多……动作产生于非理性化的经验范畴之中……[10]。蹢脚舞亦称“跌脚舞”“跺脚舞”“踢脚舞”“左脚”“跳脚” “打跳”,会理彝语称“谷追”,云南彝族称“古则”“姑遮”或“估走”,隶属彝族古老的舞种(汉文史志称“踏歌”)之一,蹢脚舞与彝族生活的世界关系最为贴切。《中国民族民间舞蹈集成》(四川卷)认为:“谷追是居住四川凉山州会理、会东、宁南和攀枝花米易县等地,自称‘格斯波’的彝族聚居区男女老少皆跳的自娱性舞蹈”。此种乐舞因从左脚开始而得名。杨甫旺与大姚县文化馆黄自权在1986 年“全国彝族舞蹈学术研讨会”上提交的《彝族左脚舞源流初探》论文所提出的“彝族吹笙跌脚舞(“古则”)是左脚舞的母体”的观点一致,“古则”就是今天“左脚舞” 的母体[11]。文献资料表明:光绪《武定州志》对“古则”的记载:“吹笙掖跌,饮酒为乐”。康熙《里盐井志》对“古则”的描述:“饮酒顿足、吹笙歌舞”。民国《姚安县志》对“古则”的记载是“男女相携手、跌足为乐”。云南牟定知县彭如璋离任前对“古则”的印象为“吹笙击壤遗风在”。云南“古则”特征一是吹笙,二是携手连臂,三是跌足、掖足、顿足、击地。蹢脚舞动作大多可归为两类,一类是对日常生活的模拟,诸如爬山、过沟、舂碓等;另一类则是对某些动物习性的模仿,如鸟类寻食、野鸡啄食、老虎夺食等。从表演形式看,蹢脚舞具有节奏明快、旋律优美等特点。而从体育的视角来看,其更具有民俗体育的形式和形态,其蕴含个体、群体身心健康、社会适应关系健康的凝聚性功能,对人民身体、心理、社会适应、健康意识的塑造和培育功能,氤氲化育浓缩提炼出鲜明的传统体育符号特征。从会理市老街乡出土的一批清代陶瓷舞俑人物形态和舞姿都与目前白沙村彝族蹢脚舞相同,舞体交融,栩栩如生。田野考察和文献记载,小黑箐镇白沙村收集有曲调有舞步的彝族蹢脚舞共有14 种:一步脚、两步脚、三道把、三脚翘、四步脚、四脚二换腿、九脚合脚闪一板、新脚、解放脚、洗麻线、撵雀儿、背榨把、六脚。而在整个会理市境内当前呈现脚的动作有5 种(右蹢脚、右双蹢脚、前合脚、后合脚、左后勾脚);手臂动作有5 种(前甩臂、后甩臂、左交替甩臂、左下甩臂、左绕臂);基本动作有8 种(横三步、靠背蹢脚、一步一蹢、一步两蹢、蹢对脚、蹢合脚、后搓脚、甩肩蹢脚);组合动作有12 种(合脚闪一板组合、三脚跷组合、苍蝇搓脚组合、洗麻线组合、背榨把组合、欢迎脚组合、马道拐组合、撵雀儿组合、两步脚组合、三把道组合、四步脚组合、云南脚)。其动作方法、组合变化多样,它以单、双脚的“跳”“跺”“颤”“对”“合”为身体认知特点,是研究身体符号及文化记忆的典型性和代表性题材。

3 彝族蹢脚舞的文化记忆特质

3.1 彝族蹢脚舞与神话和英雄崇拜相依附——彝族个体、集体身体记忆和身体社会实践的产物

彝族蹢脚舞起源,与神话和英雄崇拜相依附。马林诺夫斯基认为,“神话是对现代生活中依然存在的远古现实的描述,作为援引先例对现实进行辩解和证实的手段,神话为我们提供了一种远古时代的道德价值、社会秩序与巫术信仰等方面的模式。在文化传统的延续、新老事物之间的关系以及人们对远古过去的态度等方面,神话都发挥了与之密切相关的独特作用[12]。从神话的功能来看,神话是巩固和增强传统文化,通过把传统文化追溯到更高、更好、更为超自然的最初事件,来赋予传统文化以更大的价值和威望。神话不是古人对于各种自然现象的理性解释或艺术幻想,而是原始信仰与道德智慧的实用样本,或者说参照文本[13]。神话表达、增强并理顺了信仰。巫术支撑制度,神话也是它的根基[14]。神话捍卫并增强了道德观念。马林诺夫斯基还认为,神话是道德准则的主要依据[15]。神话被赋予建立风俗、决定行为模式、树立制度的权威和重要性的规范力量[13]。神话,这种部落的神圣口头传说,是帮助原始人继承其文化遗产的一个有力手段[13]。神话富有符号内涵,是生活的折射,是对美的诉求。彝族喜爱跳蹢脚舞,与彝族英雄崇拜有关,是彝族个体身体记忆、集体记忆和身体社会实践的产物。个体与群体不是自足的,也不是统一的实体,而是一个连接网络的更大的一部分,他们嵌入在这个连接体之中。镶嵌在蹢脚舞这一身体活动的彝族个体和群体,通过对神话的功能和英雄崇拜及集体记忆,并通过身体实践的记忆,便形成了对蹢脚舞衍生形成的文化记忆。相传在很久以前,彝族生活在芦苇丛生的云南牟定坝子,当时,人烟稀少,坝中有一龙潭,龙潭有一条恶龙,恶龙常常兴风作浪、多次引发洪水灾难,酿成民不聊生。坝中有一对彝族热恋中的情侣,小伙叫阿里,姑娘叫阿罗。他俩决定与恶龙作战,打算以牺牲生命去换取百姓的幸福安宁。当地老百姓受到这对热恋人的精神感召,齐心协力,拧成一股绳,向恶龙展开了前所未有、史无前例的交战。恶龙见势不妙,迅猛跳回龙潭。此时,坝中人早已将已烧红的栗炭往龙潭倒,随后又用石灰和泥土搅拌,将龙潭填平,在上面使用自己灵活而有力的右脚不停跺脚。此时,人们还害怕恶龙翻身,于是就在龙潭上烧起篝火,乡亲们围着篝火,边唱边跳边蹢脚(跌脚、跺脚),三天三夜后恶龙终于毙命。彝人为防止恶龙死里复生,保护好自己的右脚,仅用左脚欢跃舞蹈,左脚舞蹈因此而得名。单脚舞蹈容易跌倒,人们便手挽手围成圈。为了欢庆胜利,彝家人掀开掩埋恶龙的石灰、泥土和粟炭,将恶龙的头、皮、骨、筋取其所用,制成月琴。每当节日庆典、祈求神灵,乡亲们经常聚集一起,跳着蹢脚舞,弹着月琴,口唱“阿里罗”以示纪念阿里阿罗这对勇敢的彝家儿女,表达英雄崇拜和乡亲们团结奋斗、追求幸福生活的美好愿望[16]。

涂尔干认为:“集体记忆最接近的概念是集体意识和集体欢腾”。集体意识是“由社会成员在保持个性的同时,在交往中因共同利益、共同需求的共同价值评价等而形成的共有思想观念;而集体欢腾则是人类文化创造力的温床,……要创造一个观念的世界,并使经验现实的世界通过它发生变形,就必须得有一种智力的过度兴奋,而这种过度兴奋只有在社会中并通过社会才能实现”[17]。扬·阿斯曼认为:“文化记忆是一种借助仪式和文本的内在一致性来建立群体身份的连接结构,记忆类型可分为指涉记忆、传统形成、习俗认同和文化现象在生活框架上的演绎”[18]。彝族蹢脚舞是身体实践的集体记忆,反映着彝族生存的本质,人们通过不同的舞蹈姿态,将实际的、抽象的、观念的民族文化因子统一融合在一起,向同伴、向他者表达本民族对生命的敬畏以及对大自然的依附,是彝族(族群)、村寨集体身体图符的表达形式,从历史记载和现存鲜活的身体图符表达来看(表1)。身体图符不仅具有“中正方圆”礼乐属性,也具有“乐与政通”的政治伦理属性,还具有宗教信仰的内隐特质,这与后续的访谈内容形成重要关联,也是后续研究中需要思考的重要问题。彝族蹢脚舞具有集体记忆到文化记忆的凝聚性特质。正如费孝通先生在《乡土中国》把中国农村称为“熟人社会”一样,在地缘与血缘合一的白沙村,人们沾亲带故或者非亲即故,自然地理的边界和社会生活的边界清晰,同时往往也是重叠的,形成地方性封闭的社会空间,熟人社会的社会结构是“差序格局”,行事注重亲情和礼俗规约,注重亲疏远近有别。这就是白沙村人们在跳“蹢脚舞”时身体的时空力投射的差序格局,人神之分、亲疏之分、长幼之分不仅在这样的原生态舞蹈场景里体现得淋漓尽致,更有太级思想和礼乐思想在此深度演绎[19]。

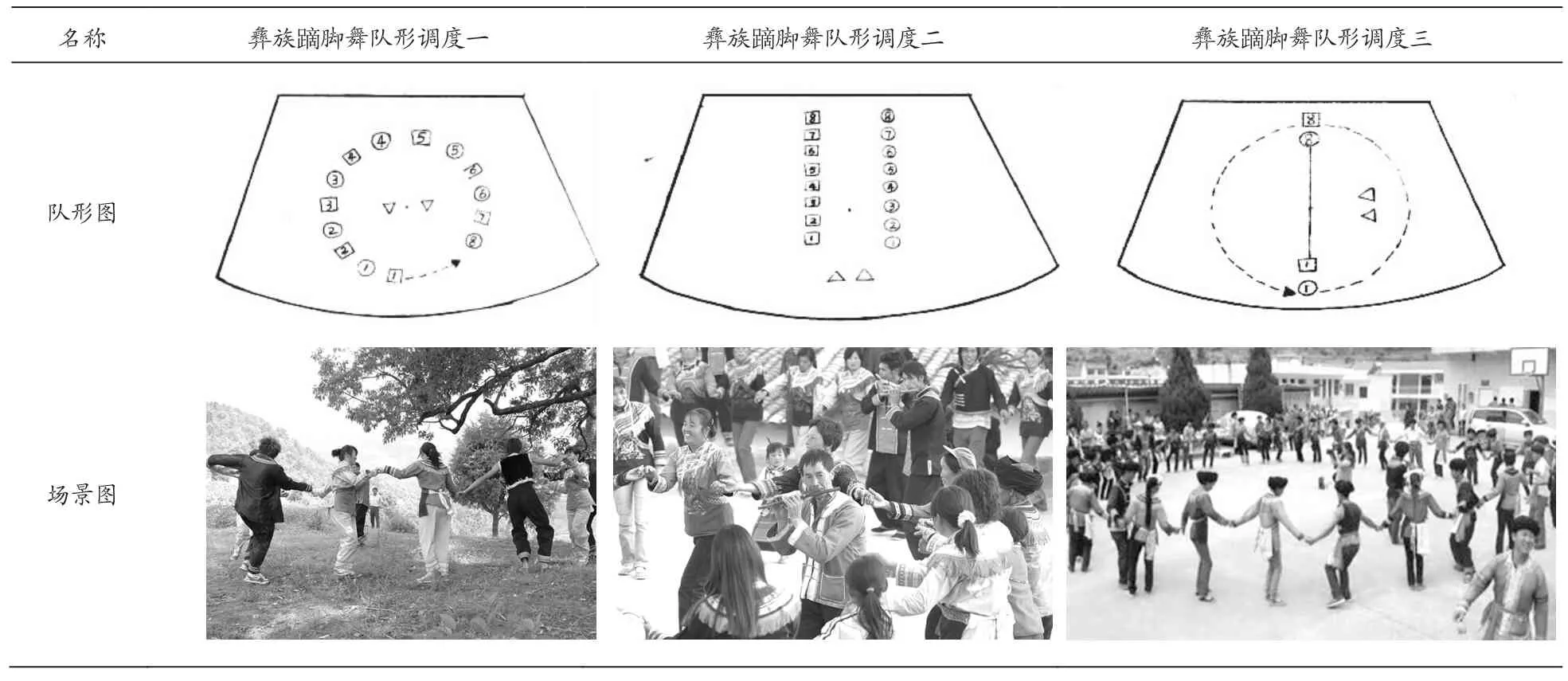

表1 白沙村村民(彝族)在节日庆典里集体跳蹢脚舞的文化记忆队形—场景图双向对照Table 1 Two-way parallel table of cultural memory formation -scene map of the collective Dijiao dance of villagers (ethnic groups)in Baisha village during festival celebrations

3.2 彝族蹢脚舞与彝族图腾崇拜内在关联——彝族个体、群体身体在生活框架中实践综合表征

图腾在几千年的远古时代就已经出现,指保护人或祖先的神圣而需敬仰的肖像或标志符号,体现希望在自然界和生活中能满足自身基本要求和得到护佑。图腾对一些群族和达官显贵、王室的心理和信念以及与人的气质相关联。郭沫若认为:“凡图形文字之作鸟兽虫鱼之形者,必系古代氏族之图腾或其孑遗”。彝族古称濮,亦作卜,彝族自古有龙虎图腾崇拜的习俗,伴随有鹰崇拜、祖先崇拜、英雄崇拜、鬼神崇拜和自然崇拜。彝族氏族宗教文化具有5 000 年的历史。神明裁决和诅咒、占卜是毕摩活动的主要内容。龙虎图腾崇拜在彝族历史传说和生活习俗中随处可见。彝族自称为“罗”,彝语称虎为“罗倮”,“罗”彝语为虎,“倮”彝语为龙,具有这种称谓在远古渔猎时代即已存在。约占彝族人口半数的一个支系自称“罗罗濮”,其意义为“虎族”或“虎人”。在彝族原始性宗教中,信仰鬼神、崇拜祖先、注重仪式、巫祭混融是毕摩文化的核心内容。彝族的宗教信仰反映出彝族人民强烈的功利性社会心理特征,其主旨是祈求平安与幸福。而彝族自古有虎图腾崇拜的习俗,与虎有关的节日有“虎节”“接虎节”“送虎节”。彝族人视黑虎为祖,至今仍流传“人死一只虎,虎死一枝花”的谚语[20]。彝族《打歌》时边舞边吟唱“罗哩罗,罗哩罗!”意即“虎啊虎、虎啊虎!”在凉山州德昌县什列惹古氏族中流传统着祖先化虎的故事:列惹古氏族的祖先,原居罗鲁克苏,有一对世传神宝——玉雕虎石,护佑远古什列之祖父哲格达史前七代人的兴旺,成为一方之雄。哲格达史生于虎年虎日,也死于虎年虎日。死前他担心九个儿子会为玉雕虎石相争,于是把它秘密藏于屋后第七座石峰洞中。临死前,他将九个儿子招去嘱咐道,死后要将他的骨灰和灵牌分别埋于屋后第七峰山洞中。并告诫自安放灵牌之日起,一百天内不能出门。他死后将化成虎默佑后代。哲格达史去世刚九十九天,战争便爆发了……第七子达史兹古见势无法挽救,便策马夺路来到诺矣(金沙江)岸,只见前面万丈深谷,江水翻腾,拦住去路;后面杀声阵阵,追兵逼近,正处于危亡境地。忽然他骑的马变成了一头勇猛的大虎……达史兹古便骑着这头山虎渡过江水,来到黎木定科定居。……(其孙什列)生了九个儿子,分衍成九个亚氏族分布于川、滇地区,发祥成为一个人口众多的什列惹古氏族,因此,什列惹古氏族世代奉虎为祖。因为虎具有威武勇猛、剽悍有力而为人所敬畏和钦羡的象征意义,常常意涵为勇气和胆魄的标识。彝族在举行祭祖仪式时,用画有虎头的葫芦瓢来象征自己的祖先[21]。蹢脚舞有大量的衬词“啰里啰”,彝族崇拜龙虎,而“龙”“虎”的彝音为“啰”,故“啰里啰、啰里啰”……实为“龙呀龙、虎呀虎”之意涵。彝族喜爱蹢脚舞,与彝族古代图腾崇拜相关联。从彝族蹢脚舞的基本动作与彝族图腾崇拜的关系来看,跳蹢脚舞时,人们所表达出像猫小心翼翼、像老虎大摇大摆、像龙一样的稳健自信、悠然自如的身体符号,则是集体身体记忆的再演绎。当舞蹈身体语言成为生活表达欲求时,“发育生物学”中身体的个体基因便带着对人类生存现状或服从或反叛释放出来,形成尼采所说的“我的身体和你的身体不同”的多元化言语事实[22]。哈布瓦赫认为:“集体记忆又称群体记忆。集体记忆是一个特定社会群体之成员共享往事的过程和结果,具有提取社会交往及群体意识的延续性特质”[23]。若认为集体记忆有“身体”和“非身体”两大层面,则身体层面便具有“神似祖先”的身体集体记忆韵味,也具有彝族蹢脚舞所富有和折射在生活形态方面的身体语言学属性和特征(表2)。

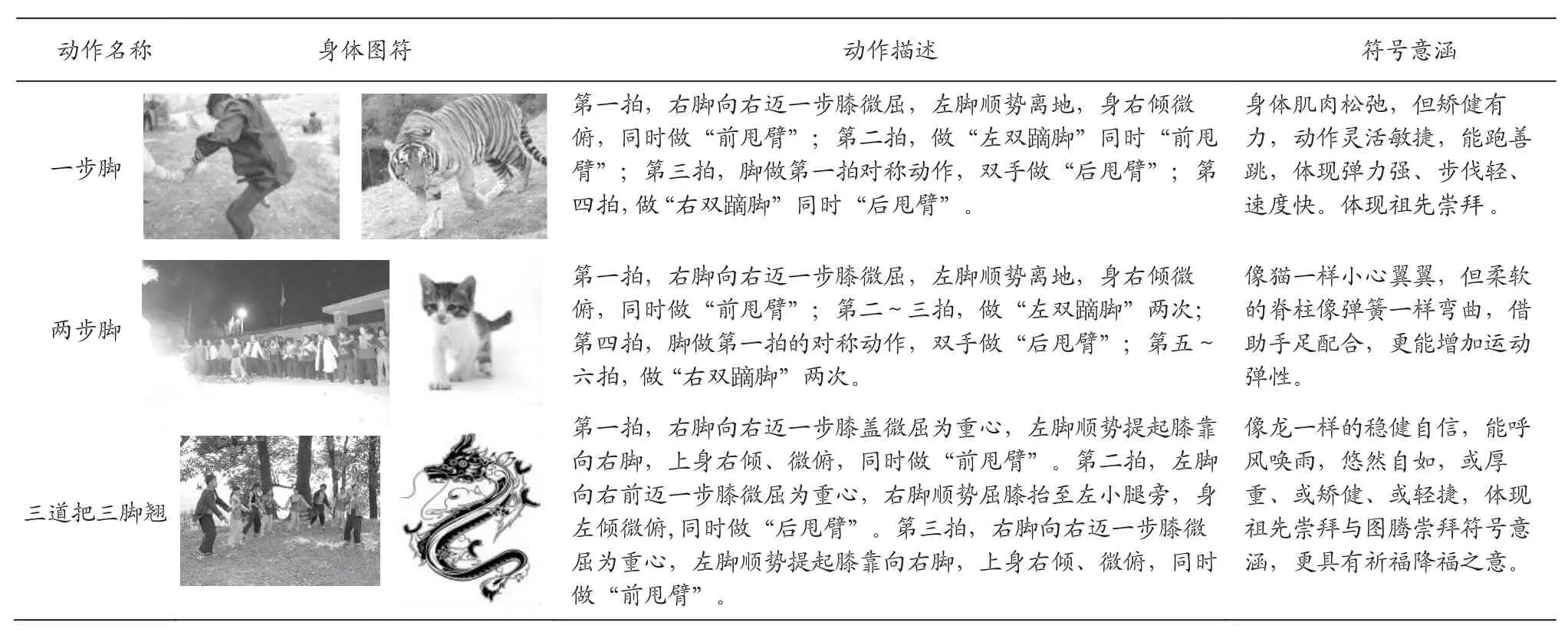

表2 彝族蹢脚舞“一步脚”“两步脚”“三道把、三脚翘”的身体符号意涵Table 2 The body symbol meaning of " one -step movement"," two -step movement" and " Z -shape movement" in Yi's Dijiao Dance

3.3 彝族蹢脚舞与彝族“生命”“生存”“生活”地域人文环境相依托——彝族个体、群体实现“三生”教育社会实践身体记忆的产物

彝族世代过着思威顿耕作(刀耕火种)类型和以农耕为主兼事畜牧业的经济生活。在这样的生存环境下,马成为人们生产、生活最重要的交通工具和劳役工具,马成为人类最亲密的朋友便免去成为人们的肉食动物的窘境,马的勤劳和对人们的贡献,尤其是马的身体活动形式成为人们认知地域环境的重要符号;在这样的环境下,人们需要大量养殖猪、鸡这样的肉食动物保证其对食物供给的需要,由于这样的生存环境卫生条件恶劣,需要人们对生活区域与动物生活区域进行间隔;在这样的环境下,上山打“柴”、从山上收取庄稼(稻谷)、从集市购买“油”“盐”“酱”“醋”均需要以“人工”来“背运”生存、生产、生活的必需品;雀鸟会对人们还未丰收的粮食进行大规模侵袭;在这样的自然人文环境下,在这样的自然人文环境下,人们衣服简陋,“席地而坐、依地而卧”。彝族跺脚(跌脚舞、蹢脚舞、左脚舞)运动形式,便可以达到直接驱寒辟邪的实效,也符合山地刀耕火种民族和农耕兼畜牧民族对消灾祈福、祖先崇拜、英雄崇拜的社会心理特征和价值认同性。

苏珊·朗格认识到,“所有舞蹈动作都是姿势”,而姿势源于“生活行为”。它们多是表示姿势发生者之意志的直接符号,是原初的“自我表现”,甚至是最早“虚幻力的意象”创造和组织[24]。山崎正和认为:“农民的集体舞有对农耕动作的模仿,宫廷的交谊舞则包含着礼仪动作的模仿。表现感情的抽象性舞蹈动作,其中控制身体运动的只是配舞的方式,而十分鲜明的是喜悦、自信、装模作样等一类实际的感情。意识为防止这些感情的过剩爆发,尽可能的引导身体按规则运动,这样的说法对照演技论可以说接近于意识埋没在感情中的状态”[25]。德勒兹认为,身体具有两个“系列”,“一是身体自身生成系列,二是‘表现’系列。第一系列是身体层次的经验”,此时“思想必须向生命的冲力开放,并与之建立起本质的关联”,第二系列“‘表现’的丰富性正来自对身体‘多’的肯定与展开:单单是认识、肯定身体的‘多’,即单单是停留在对身体的‘信仰’还是不够的,而这种多的手段,便是舞蹈通过身体中介对生存、生命、生活的更大的祈求”[26]。因此,人们结合生存、生产、生活,提高生活质量而模仿动物、模仿生产生活而进行的休闲娱乐身体符号,便是彝族个体、群体实现“三生”教育身体记忆社会实践的产物。不同的地域环境孕育不同的传统体育项目,不同的生计方式孕育不同的社会诉求。凉山彝族地处高原,其舞蹈在造型方面以及表演时的动态特性方面都可以看出“一顺边”特点,这是由于彝族人民在日常生活中经常在上下山的路上行走,尤其当承重前进时,其中一边脚挨着地面,这时整个身体也向这一侧倾斜,两只手亦将随动,不仅能够将危险系数降低到最小,而且省力,还能保持平衡。在彝族民间的蹢脚舞中,大量手脚同方向动作出现,加之人与人之间手手相牵,注重脚上动作,从而使舞蹈动作简洁明了。随着同一动作的多次出现、节奏的逐渐加快、动作频率的升高、舞蹈队形的多变,使得观众获得强烈的视觉冲击。所以在审美情态方面,“手脚同边”这一动作特性就慢慢成为蹢脚舞的基本动态特征。彝族蹢脚舞的“马踢脚”“苍蝇搓脚”“背榨把”“撵雀儿”等舞步动作表达了彝族个体、群体在这种自然人文环境下人们“生命”“生存”“生活”“三生”教育身体记忆社会实践的产物(表3-4)。

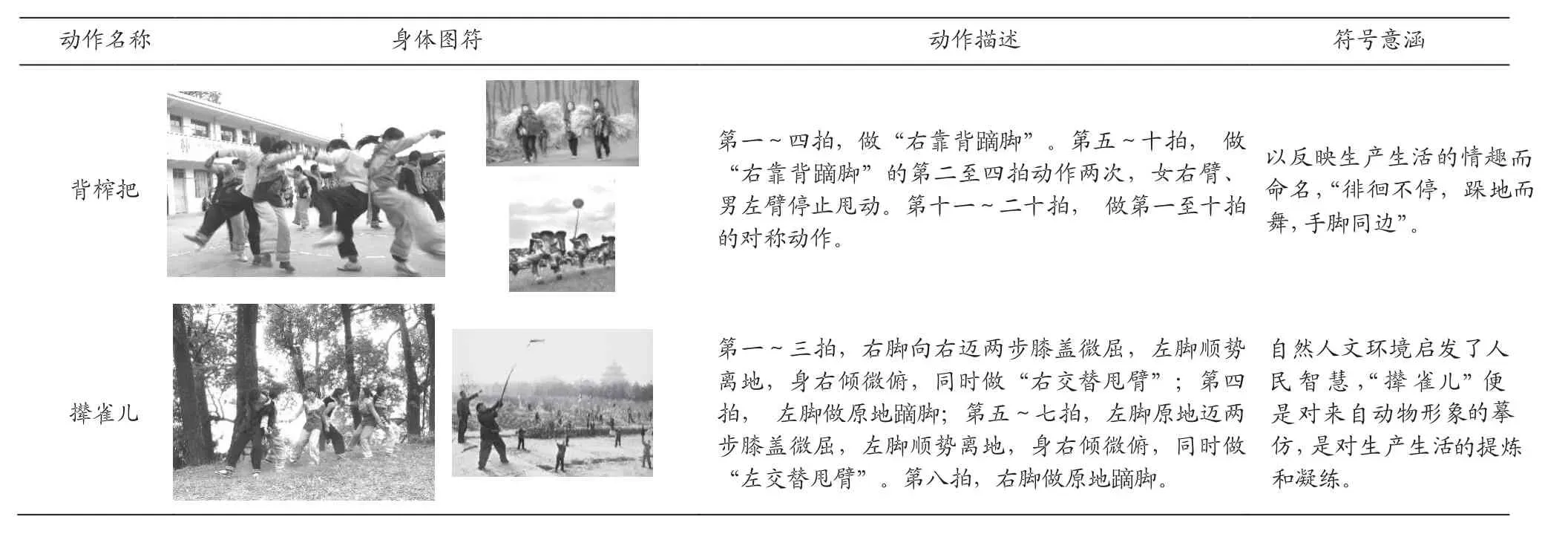

表3 彝族蹢脚舞“马踢脚”“苍蝇搓脚”步身体符号及其文化意涵Table3 The body symbols and cultural implications of "horse-kick dance" and "fly rubbing feet" in Yi's Dijiao dance

在这种特殊的地域空间和经济生产生活影响下衍生的蹢脚舞文化符号特质浓郁,与社会环境具有不可剥离的文化依附性特征,反映出对不同社会现象的诉求,折射出不同的社会心理,浓缩为不同的社会表征。彝族蹢脚舞已较好地完成了由跺脚消灾,祈求风调雨顺,到强化族群、支系、自我和他族认同,至族群、家支、氏族集体凝聚力,至人们自觉参与的健康休闲娱乐活动的转型。通过对彝族蹢脚舞进行文化符号解析,认为彝族蹢脚舞与彝族地理区域自然环境、彝族多元宗教文化、彝族地区社会经济发展具有难以剥离的依附性特征。

表4 彝族蹢脚舞“背榨把”“撵雀儿”身体符号及其文化意涵Table 4 The body symbols and cultural implications of "carrying bundled oats" and "driving away sparrows" in Yi's Dijiao dance

3.4 彝族蹢脚舞与“宗教祭祀”“节日庆典”关系不可剥离——彝族个体、群体实现“宗教祭祀” 和“婚礼仪式”社会实践身体参与的鲜活表达

在田野考察访谈中,白沙村人民也举行浓重的水龙节日祭祀活动,其“水龙”为求雨;而“白龙”为防“冰雹”。对龙虎的崇拜主要体现其重要的“龙虎精神”。在谈及凉山彝族的龙虎崇拜和鹰崇拜时,王兴祥认为,主要是体现其彝族的“武士”精神,鹰在彝民心目中是神鸟,正如印第安部落中,用鹰的羽毛装饰的舞者模仿猎鹰飞翔时的优雅,而跳舞时仿猎鹰捕捉猎物则代表凶猛及凶悍,而中国藏族、蒙古族、羌族和黎族的鹰舞,或厚重、或矫健、或轻捷,其核心因子是体现人们对美好生活的向往和族群对祖先与图腾的象征。对于白沙村的彝族来说,对儒家文化非常敬畏如从对家神的设置(天地君亲师),对子女的教诲(南诏子弟不读非圣贤之书,并派人到西安和成都学习先进的文化和技术,并回到南诏国传授中便可窥见在宗教信仰方面,不仅信仰本民族的原始宗教,还信仰佛家、儒家及道家的……。“三教合一”的思想在家神上展示出其符号蕴含。在信仰中对观音的信仰是最高的。流传的一句话“只信观音不信佛”,意思是观音菩萨的地位在诸菩萨之上。可见,汉文化对白沙村彝族的影响深刻程度,儒、释、道文化交相辉映,其多元文化的交融传播和文化圈的涵化交集效应衍生出蹢脚舞的多样性和多形态。彝族蹢脚舞传承,也是利用其礼仪教育、宗教祭祀的内容。

在“大传统”社会的信仰生活更普遍地借用他人的身体表现对神的崇拜,如埃及法老的舞女、印度婆罗门贵族的神妓,都是以替代的身体娱神。而在“小传统”社会的信仰生活无力用他人替代,故而多以自身的身体投入祈神娱神。出于民间的生存境况,这种信仰生活和世俗生活还常常交融在一起。白沙村彝族在生产劳动之余、婚葬嫁娶之时、节日庆典之中都跳蹢脚舞,具有“会说话就会唱歌,能走路就会跳舞”的美誉。颇具有尼采在《查拉图斯特拉如是说》里所说:“我若不跳舞,生活只配称作混日子”这样的警言妙语[27]。跳蹢脚舞成为人们一种生活方式、观念和主张,是人们休闲娱乐的文化符号,是彝族人民世代勤劳善良、勇敢智慧的精神产品,丰富着一代又一代当地人民的精神文化生活。白沙村多元文化的交融衍生出特质鲜明的蹢脚舞文化符号,也成为政府文化遗产符号挖掘的亮点之一。参加了国家、省、州、市、镇、乡的各类型大型文艺演出,在全国各类型文艺演出获得了各种嘉奖,其代表性作品如《倮吉佐》《欢乐的大喇叭》等[28]。这样的原生态多元文化不仅是白沙村人民世代传承的非物质文化遗产结晶,也是多元文化共享的良好题材,引来了众多国内外各界人士到当地挖掘这一富含文化符号特质的健康休闲元素。扬·阿斯曼认识到,在无文字社会,实现记忆最为重要的一个特征是集体参与,即通过聚会和个人在场来实现这种集体参与的意义。既然参与文化记忆唯一可能的途径就是在场,而寻找在场的借口便是节日的衍生,节日呈现的往往是语言的文本与声音、身体、模拟表演、手势、舞蹈、韵律和仪式行为。节日和仪式对建立身份认同和知识技能的传授,并对文化增值具有重要意义[29]。在婚礼及节日庆典时,跳蹢脚舞作为重要的助兴和休闲娱乐形式,随着笛子响起,一种文化记忆的场景便已生成,用力蹢脚,或轻触、或跺地、或合击、或相交,一幅与自然和谐与调适的文化记忆场景;或与搭档脚脚相碰,发出声响,主体之间永远有直接的碰撞关系,在碰撞中求和谐,达到人与人之间社会关系的融洽与认同;再加上手势,腰肢扭动,舞蹈风格铿锵有力,把自我的身心疲倦与烦劳进行有效释放,达到内心的愉悦。把地跳到震动,才能展示出蹢脚舞的魅力,才是人与自然、人与社会、人内心平衡与不平衡的永恒调适,在粗犷豪迈又不失柔和与细腻中书写着人们智慧的结晶,见表5。

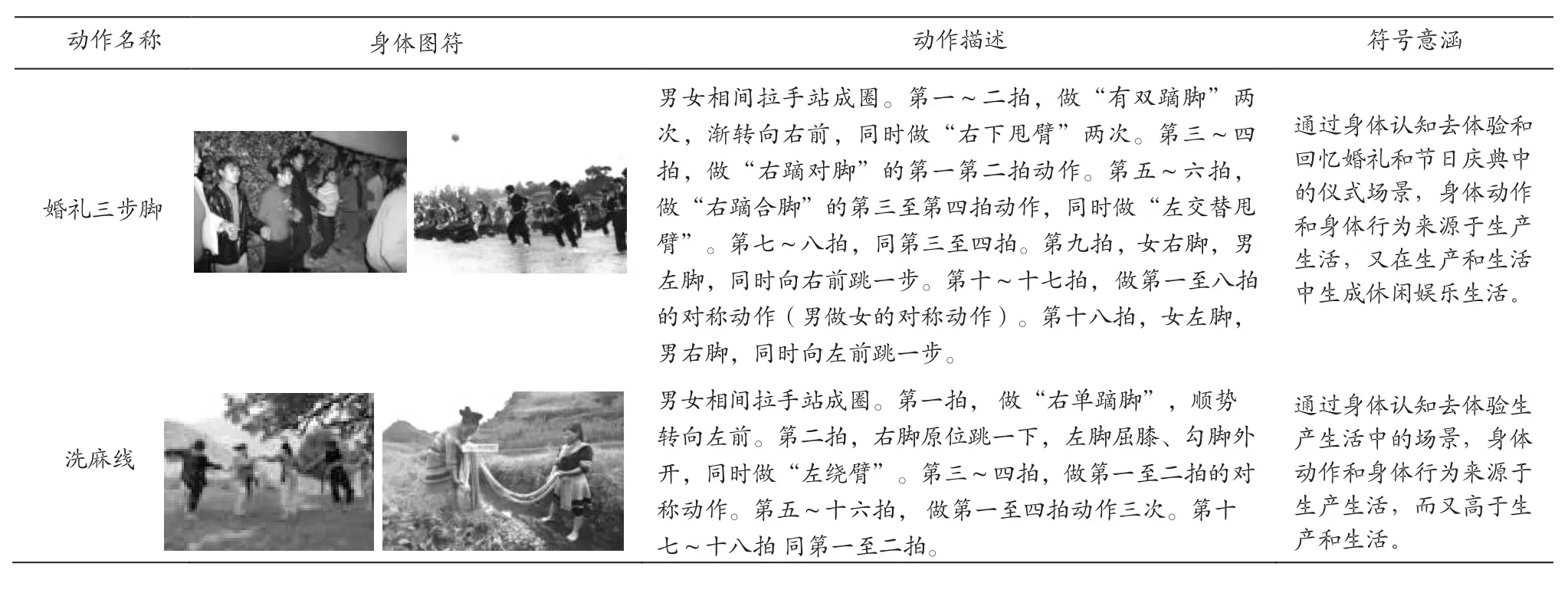

表5 彝族蹢脚舞婚礼三步脚、洗麻线身体符号及其文化意涵Table 5 The body symbols and their cultural implications of "three -step walk in pairs at wedding ceremony" and "washing hemp thread" in Yi Dijiao dance

表5 彝族蹢脚舞婚礼三步脚、洗麻线身体符号及其文化意涵Table 5 The body symbols and their cultural implications of "three -step walk in pairs at wedding ceremony" and "washing hemp thread" in Yi Dijiao dance

3.5 彝族蹢脚舞现代传承的文化符号时代特质

彝族蹢脚舞蹈在历史的纵向层面具有处理人与自然协调功能文化符号特质;在社会化的横向层面具有促进人与社会和谐相处的社会诉求文化符号功能;而贯穿历史纵向和横向的时代特质是弥合人自我内心平衡与不平衡的文化符号特质。欢快多姿的彝族蹢脚舞在彝族地区具有促进生产、消灾祈福的整合功能;具有促进族群、家族团结的凝聚功能;具有促进彝族个体健康生命力展示的功能。由于人们的基本需求和社会历史的变动,在大小传统生活场域及其蹢脚舞自身延伸时空诉求下,尤其在文化大发展、大繁荣的时代背景下,彝族蹢脚舞是彝族传统文化里具有典型性和代表性的文化符号,伴随着我国和谐社会的建设、和谐民族关系的建设,非物质文化遗产保护得到前所未有的重视下,彝族蹢脚舞的传统体育形式将伴随着旅游、教育步入新的发展轨道。

4 结束语

彝族蹢脚舞与自然生态地理环境,与彝族社会政治、经济和文化不可剥离。具有较强的地域性及血缘性民族文化依附性特征。

彝族蹢脚舞与神话和英雄崇拜相关联;彝族蹢脚舞与彝族图腾崇拜、祖先崇拜、鬼神崇拜相关联;彝族蹢脚舞传承与彝族社会结构变迁相契合;彝族蹢脚舞与彝族人民生存文化类型相匹配。彝族蹢脚舞多样性和多形态是多元文化圈交集后衍生物,具有传统体育的内隐和外显功能。

彝族蹢脚舞在彝族生存的不同时空场域内,具有集聚和辐射的双重效应。反映出彝族人民对不同社会环境现象的诉求,折射出不同的社会心理,浓缩为不同的社会表征。

彝族蹢舞的起源、传承和嬗变贯穿了人类和谐的三大维度:在历史的纵向上体现了人与自然的和谐;在社会化横向上贯穿了人与社会(人与人)的和谐;在纵横交汇点则集聚了人自我内心平衡和不平衡的弥合功能。