福建省3岁以下婴幼儿托育服务需求现状分析

韦铃铃,朱银燕,许华英,张文昌2,,张晨韵

(1.福建医科大学 卫生管理学院,福建 福州 350122;2.福建医科大学 福建省高校环境与健康重点实验室,福建 福州 350122; 3.厦门城市职业学院 心理健康教育与咨询中心,福建 厦门 361008;4.福建医科大学 公共卫生学院,福建 福州 350122)

3岁以下婴幼儿照护服务是生命全周期服务管理的重要内容[1]。国务院于2019年出台《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),2019年更是被誉为新时代背景下中国婴幼儿照护服务发展元年[2]。自此照护服务发展进入政策提升期,加之“三孩政策”落地,更推动我国婴幼儿照护事业进入战略发展机遇期。为努力满足民众婴幼儿照护服务需求,福建省发布《关于进一步贯彻落实国务院〈指导意见〉的通知》,对加快提升照护服务水平提出了总体要求和部署。经过3年的政策引导和市场培育,国家层面婴幼儿照护服务政策法规和标准规范体系初步建立,福建省也积极开展了照护服务试点和示范工作。然而,由于我国经济体制改革使单位福利制度瓦解、儿童照料责任回归家庭,婴幼儿照护服务疏离政策视野长达30年之久,照护服务供给呈现社会化、市场化和民营化的演进特征[3],很大一部分家庭养育负担重的状况依然存在。托育服务作为婴幼儿照护服务体系中最核心的部分,占据着绝大部分的婴幼儿照护服务政策供给,实现“幼有所托”甚至“幼有优托”更是破解婴幼儿照护难题的关键。因此,客观地调查和评估福建省婴幼儿托育服务发展现状,掌握民众对于托育服务的需求及其影响因素等,对有关部门持续制定相关政策,补足优质托育服务供给缺口具有重要意义。

一、材料与方法

自编问卷“福建省婴幼儿托育服务需求调查”,问卷内容包括基本信息、入托情况、送托偏好和原因调查等;以单选题为主,其中送托偏好(包括送托机构类型、托育服务形式)调查题为不限选项的多选题,送托原因和不送托原因调查题为最多可选3项的多选题,送托考量因素调查题为最多可选5项的多选题。通过网络形式(问卷星系统),向福建省内各设区市0~6岁婴幼儿的母亲发放,每份问卷附随机1~3元酬金。共发放问卷1 145份,回收问卷1 145份,回收有效问卷1 030份,有效回收率为89.96%。判断问卷无效的主要依据为:第一题“是否为0~6岁宝妈”回答为“否”;整套问卷选项一致;存在不正常规律性答案;问卷填写时间短于30秒;问卷数量在短时间内异常增多等。

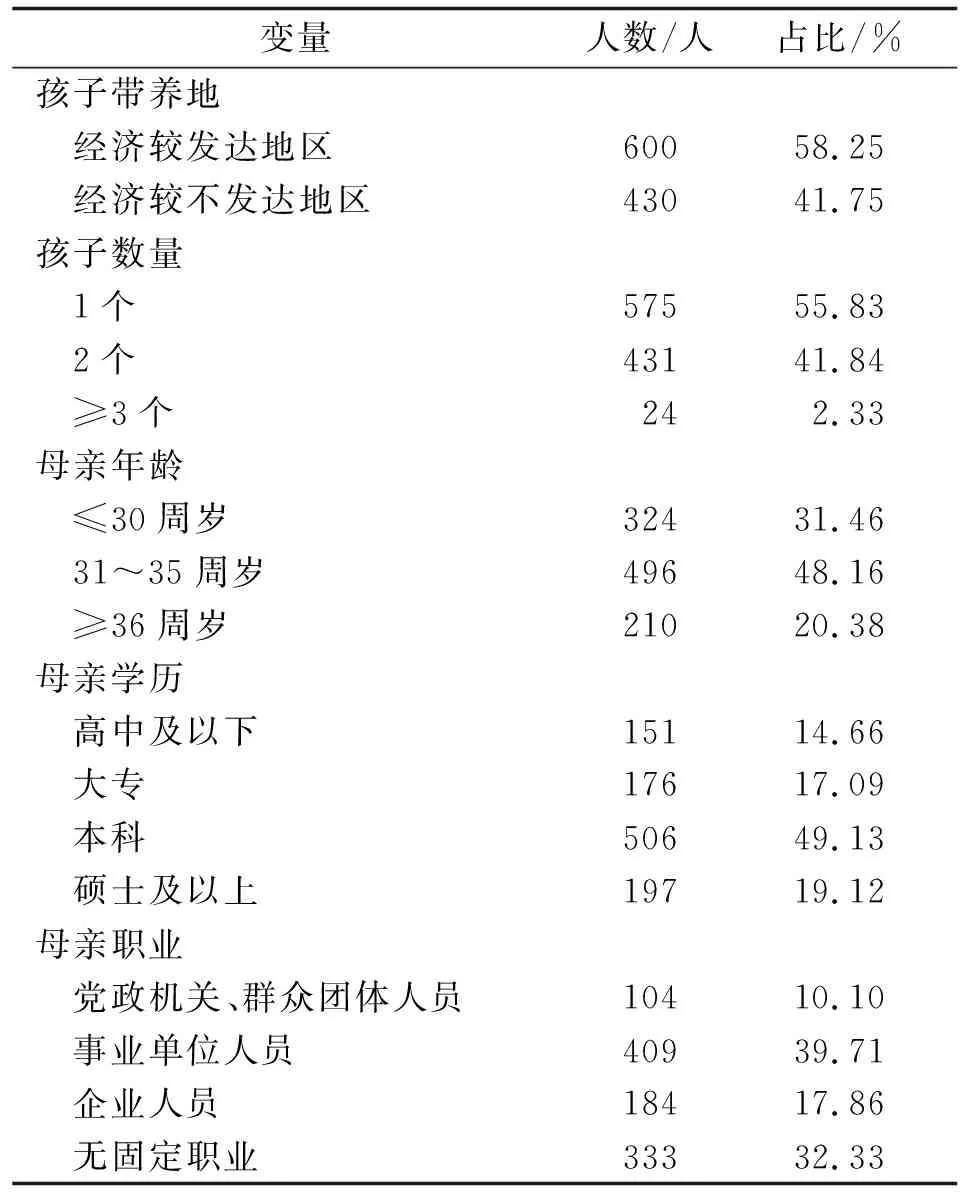

根据《2021福建统计年鉴》中福建省9个设区市2020年地区生产总值,将9个设区市划分为经济较发达地区(福州市、厦门市和泉州市)和经济较不发达地区(漳州市、莆田市、宁德市、龙岩市、南平市和三明市)。根据两大区域城市年末常住总人口比例,计算出经济较发达地区与较不发达地区的样本收集比例为1.4∶1,再根据两个地区内部每个城市年末常住总人口比例,计算出每个城市的样本数量。最终录入600份经济较发达地区样本和430份经济较不发达地区样本。其中,55.83%的调查对象育有1个孩子,41.84%的育有2个孩子,2.33%的育有3个及以上孩子(表1)。

表1 1 030户调查对象基本信息

问卷回收后,对数据资料进行编码、录入,用SPSS 25.0软件对数据进行描述统计分析、logistic回归分析等。

二、结果

(一)1 030户家庭婴幼儿入托情况及影响因素分析

1.1 030户家庭婴幼儿入托情况。在家庭入托情况调查中,家庭入托率(即“有入托经历”的家庭数占调查家庭总数的百分比)为29.61%,“有入托经历”指调查对象所在家庭有过入托经历;“无入托经历,但有入托打算”指调查对象所在家庭虽没有送小孩入托的经历,但有送小孩入托打算;“无入托经历,且没入托打算”指调查对象所在家庭没有送小孩入托的经历,且没有打算送小孩入托(表2)。

表2 1 030户家庭入托情况

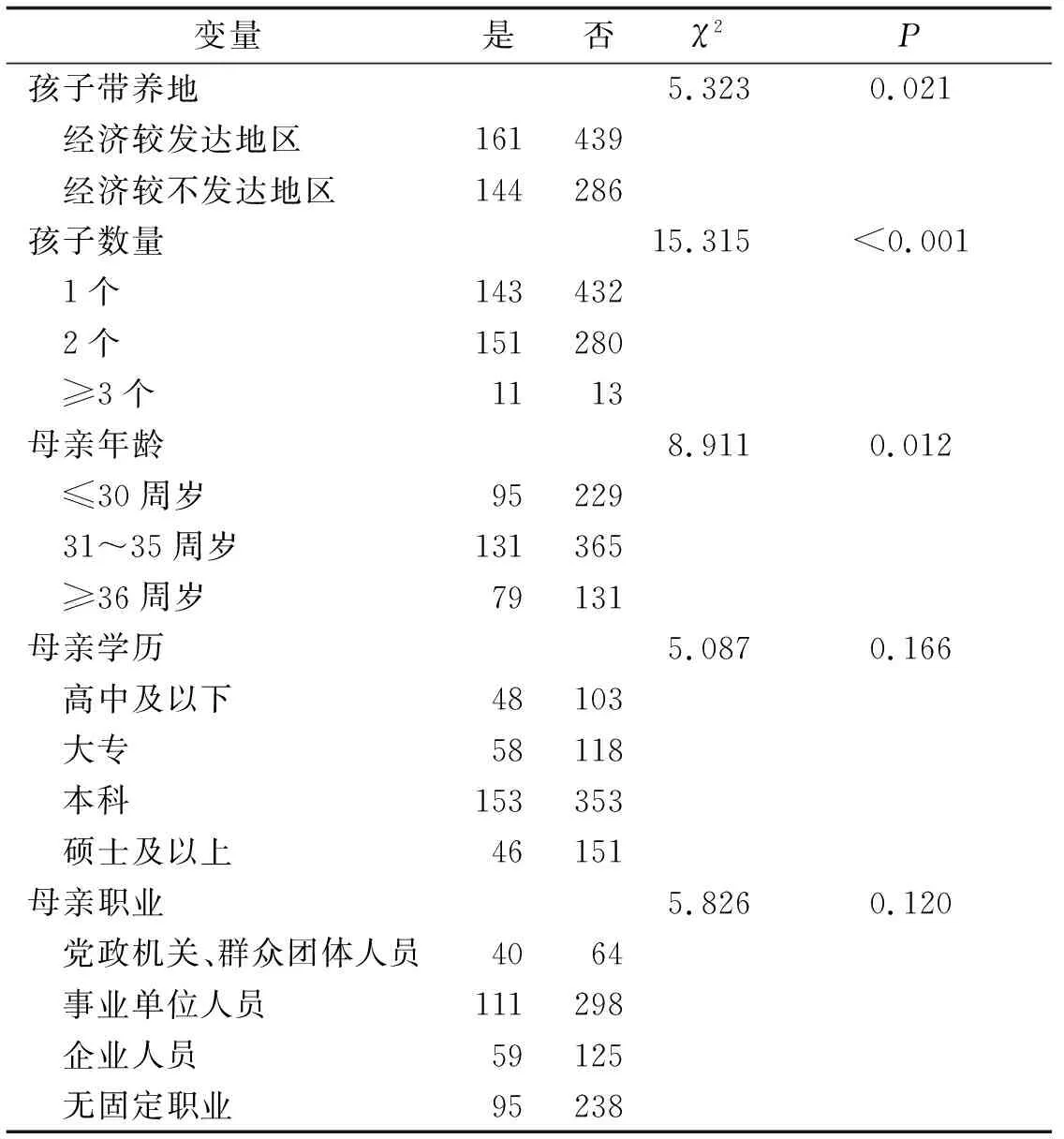

2.单因素分析结果。将孩子带养地、孩子数量、母亲年龄、母亲学历、母亲职业与入托经历进行卡方检验,检验结果表明,孩子带养地、孩子数量与母亲年龄的差异具有统计学意义(P<0.05,表3)。

表3 1 030户家庭入托经历的单因素分析

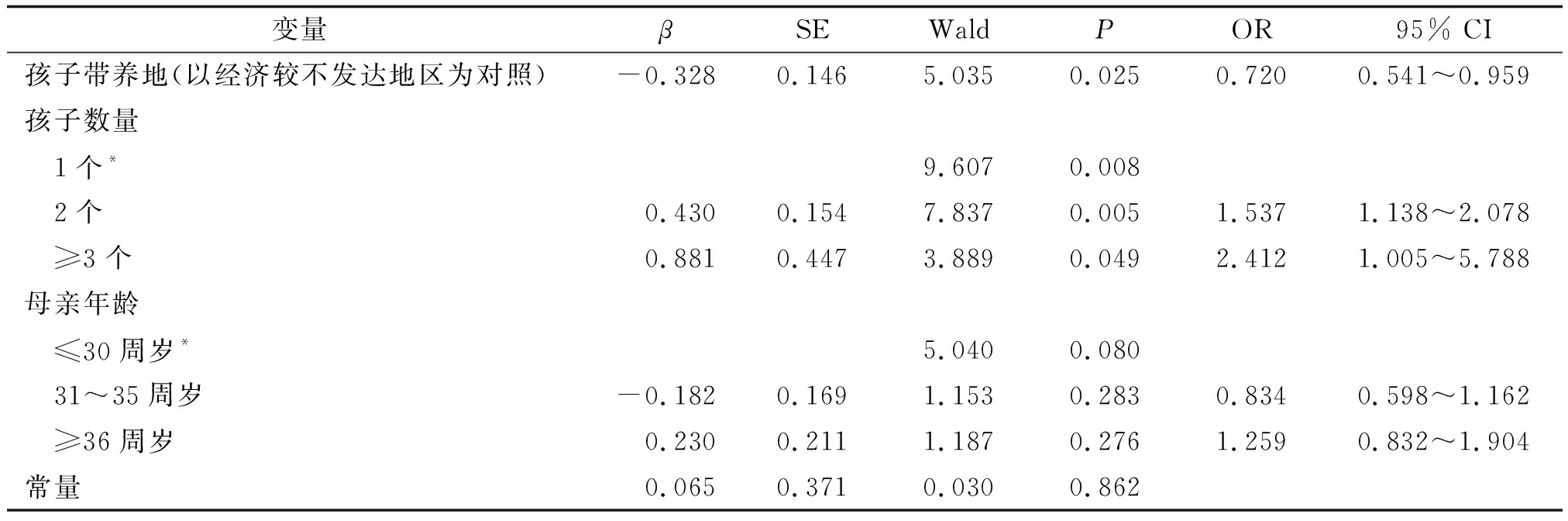

3.二元logistic回归分析结果。将孩子带养地、孩子数量、母亲年龄与是否有入托经历进行二元logistic回归分析,结果显示,只有孩子带养地和孩子数量对入托经历产生影响,差异有统计学意义(P<0.05,表4)。孩子带养地与家庭是否有入托经历呈负相关,相比于经济较不发达的地区,经济较发达地区的家庭更不愿意送孩子入托(OR=0.720,P<0.05),家庭中孩子数量越多,越倾向送孩子入托(OR=1.537,P<0.05,表4)。

表4 影响孩子入托的logistic回归分析

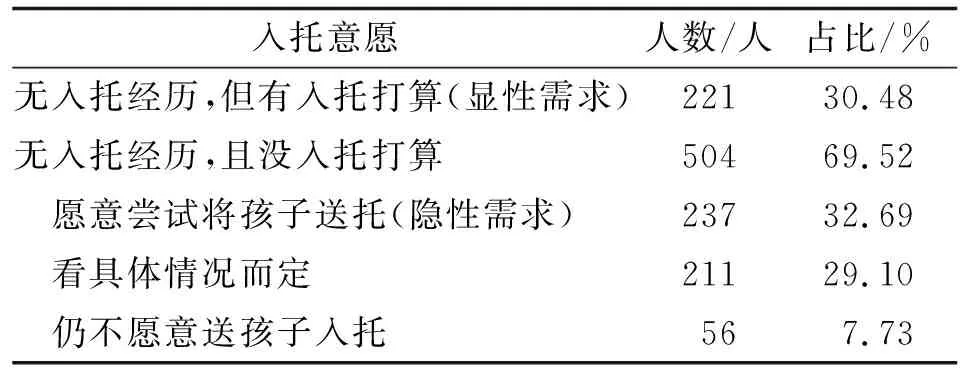

(二)725户无入托经历家庭的入托意愿

将“无入托经历,但有入托打算”的221个家庭(占无入托经历家庭数725户的30.48%)视为对于托育服务有显性需求;同时为了能更深入地了解调查对象的真实意愿,针对上述“无入托经历,且没入托打算”的504户调查对象追问“当家中若正有0~3岁宝宝,且家附近有托育试点机构时,是否愿意将孩子送入托”,其中,237个调查对象表示愿意尝试将孩子送入托育机构(占无入托经历家庭数725户的32.69%,这些家庭可被视为对于托育服务有隐性需求),211个调查对象(占无入托经历家庭数725户的29.10%)表示视具体情况而定,仅有56个调查对象(占无入托经历家庭数725户的7.73%)表示仍不愿意送孩子入托。

最终将对于托育服务有显性需求的30.48%的家庭以及有隐性需求的32.69%的家庭都视为有入托意愿,则无入托经历的家庭中有入托意愿的家庭占63.17%。考虑到29.10%的“视具体情况而定”的调查对象在遇到价格合理、离家近和质量优的托育机构时可能选择送孩子入托,因此实际入托意愿很可能高于63.17%(表5)。

表5 725户无入托经历家庭的入托意愿

(三)305户有入托经历家庭的送托偏好、原因及考量因素

1.送托偏好。有入托经历的305户家庭对于送托机构类型的选择上,多数青睐幼儿园尤其民办幼

儿园附设托班,主要原因可能是家长认为幼儿园附设托班设施、师资配备较为齐全,且更有利于孩子升入托班对应幼儿园。在对托育服务形式的选择上,大部分家庭偏好早送晚接的日间托形式(79.02%)。但值得注意的是,半日托(19.34%)、临时托(18.36%)和弹性托(12.79%)均有较大需求(表6)。

表6 305户家庭送托偏好

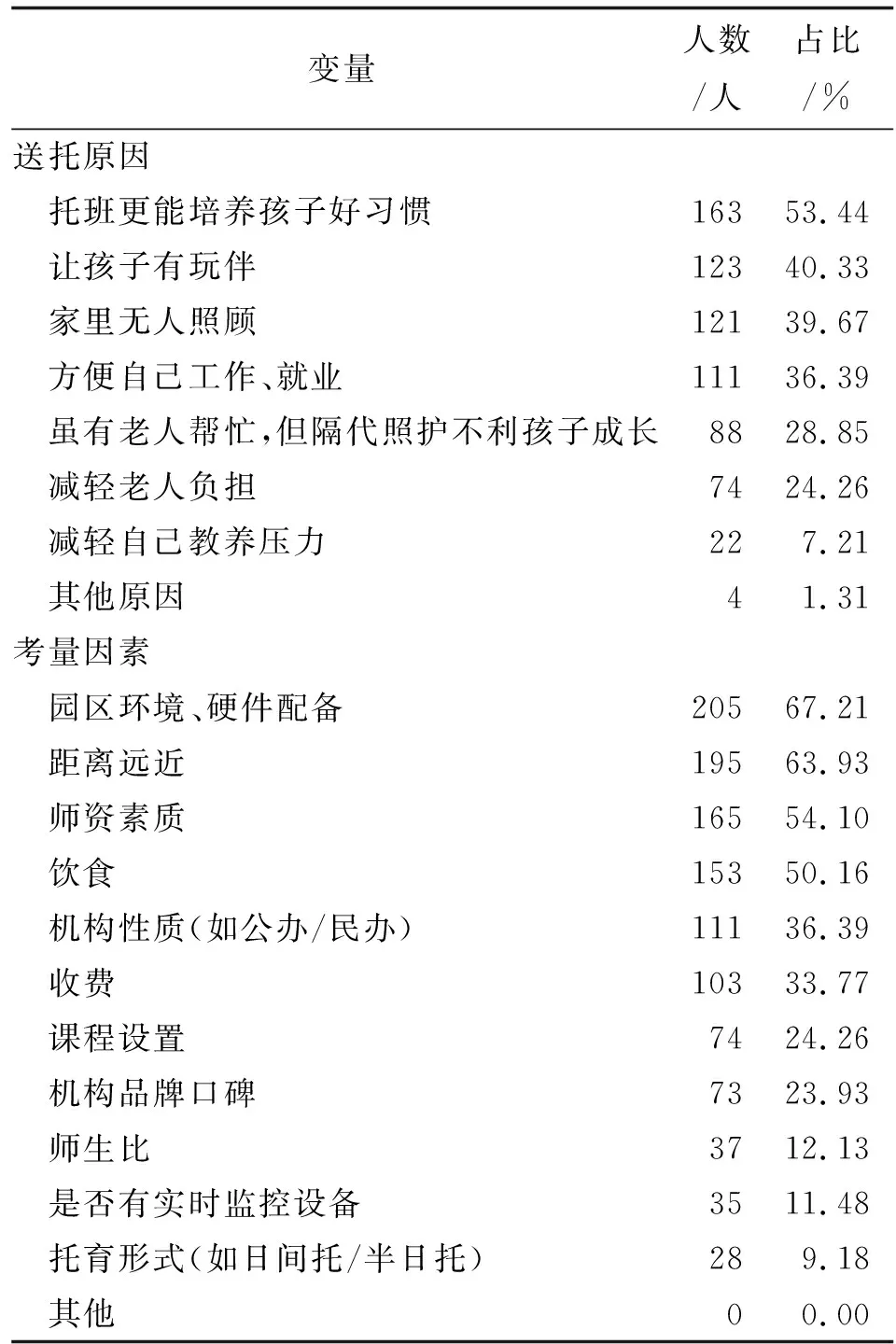

2.家庭送托原因和考量因素。结果显示,在上述305户家庭中,家长送孩子入托的首要原因并非被动,而是为了培养孩子好习惯的主动送托,这既体现了民众对托育机构寄予了较大期望,也体现了托育行业的发展潜力。本研究还显示,送孩子入托排在最末的原因是为了减轻自己的教养压力(表7)。

以上家庭在选择照护机构时,最看重的是园区环境、硬件配备(67.21%),其次是距离远近(63.93%)、师资素质(54.10%)、饮食(50.16%)、机构性质(36.39%)和收费(33.77%),而对于课程设置、机构品牌口碑、实时监控设备、师生比和托育形式等因素的重视程度较低(表7)。

表7 305户家庭送托原因和考量因素

(四)221户有入托打算的家庭入托费用和距离意愿

在服务费用方面,本研究结果显示,在“无入托经历,但有入托打算”的221户调查对象中,87.78%的家长希望托育费用在3 000元以内。其中,经济较不发达地区有70.65%的人希望月托育费用在2 000元以内,仅有5.44%的人能接受费用高于3 000元;经济较发达地区有52.72%的人希望月托育费用在2 000元以内,有17.05%的人能接受费用高于3 000元。将经济发展水平不同地区与可承受的月托育费用进行卡方检验,结果显示地区经济发展水平会对可承受月托育费用产生影响(P<0.05,表8)。

表8 221户家庭入托费用意愿

在服务距离方面,本调查结果显示,83.26%的家长希望托育机构距家2km以内,可推知托育机构的辐射圈在2km内。

(五)504户暂无送托打算家庭的不送托原因

504户“无入托经历,且没入托打算”的家长不愿送孩子入托的主要原因,排在前两位且占比较大的是“孩子太小,担心安全、健康等问题”(56.94%)以及“0~3岁婴幼儿最需要的是家庭陪伴”(55.56%,表9)。

表9 504户家庭不送托原因

三、讨论与建议

(一)实行托育服务挖潜增量

本调查测算出未入托家庭中存在入托意愿的家庭达63.17%,而当前家庭入托率仅为29.61%,2019年福建省卫健委公布的福建省婴幼儿入托率为26%[4],与《中国人口预测报告2021版》[5]中提出的理想入托率(50%)以及发达国家入托率(35%以上)、经济合作与发展组织(OECD)入托率(如日本2017年0~2岁幼儿入托率为30%,韩国为56%)[6]还有一定差距,并且多子女家庭可能由于孩子数量多、照护压力大等原因,较独生子女家庭入托意愿更强烈,这与汤兆云等人的研究结果[7](入托率与孩子数量呈正相关)相似。“三孩政策”的全面施行在一定程度上更加剧了托育压力,托育服务供需矛盾问题应引起高度重视,但由于目前尚无法获得全省托育机构数量与规模情况,供需情况的进一步评估有待深入研究。为尽可能扩大托育服务供给,建议构建并加强多元主体参与的照护服务供给体系,充分发挥不同主体举办的托育机构(点)在照护体系中的独特作用。本研究结果显示,民办幼儿园附设托班(48.85%)和公办幼儿园附设托班(42.95%)成为家庭送托的机构类型首选。因此,政府应督促公立幼儿园积极创造条件增设托班,通过以奖代补、减免租金等方式,引导和支持民办幼儿园开设普惠性托班,鼓励新建和改扩建幼儿园开设托班[8],构建以“托幼一体化”为主的托育服务供给模式。本调查结果还显示,仅有15.08%的调查对象接受到来自所在单位的福利性托育服务,用人单位参与托育服务体系建设积极性不足,应加强单位婴幼儿照护保障能力[9],鼓励机关、企事业单位以单独或联合举办等形式,重点举办1岁半以下的小型托育照料点,方便小孩常见到父母以及哺乳。国内外相关经验还表明,依托社区提供0~3岁婴幼儿早期教育服务是发展趋势[10],而通过本调查得知,仅有11.80%的家庭享受到立足社区开展的托育服务,建议允许社区发展内生性的临时性托育互助组织,即所谓“邻托”,在养育自己孩子的同时,定期或不定期地以收费或无偿的方式,帮忙照看其他家庭的孩子[11]。

(二)增强普惠服务供给质效

在增量扩面的同时,还应从服务供给的形式、内容和可及性等维度全面提升托育服务供给质量和效率。关于服务的提供形式,在本研究针对托育服务形式偏好的调查中,可能由于日间托恰好顺应大部分固定工作母亲的上班时间,大部分家庭偏好日间托形式(79.02%),目前多数机构选择以提供日间托为主的市场策略是符合消费者需求的(日间托收费更高,且更利于培养孩子对托育机构的依赖度,更便于对孩子的照护和管理),但婴幼儿家庭对于半日托(19.34%)、临时托(18.36%)和弹性托(12.79%)也有较大需求,应当采取积极措施鼓励托育机构开展,比如在试点评选时,可向有多种服务形式提供的托育机构倾斜。在托育服务提供内容上,应充分考虑到0~3岁固然是孩子身心发展特征相对统一的阶段,但细分到每一年龄甚至月龄都有所不同,孩子年龄越小,托育服务越应注意以保育为主,随着孩子成长,托育服务中应逐渐增加教育的成分。在服务可及性问题上,本研究开展的调查结果显示,距离远近(63.93%)以及收费(33.77%)是家长在选择托育机构时的重要考量因素,而附近没有合适的机构(20.83%)以及费用太高(20.63%)是阻碍家庭送托的重要原因之一。相关研究[12]指出:75.00%的家长希望每月托育费用在2 000元以下,59.30%的家长希望托育机构离家1千米以内,能接受托育机构离家1~3km的家长占28.70%,大部分家长对托育机构离家可接受的距离在3千米以内。本研究关于送托距离的调查结果显示,绝大部分家长(83.26%)可接受的送托距离在2千米以内,关于可承受托育费用的调查显示,绝大部分家长(87.78%)希望托育费用在3 000元以内,绝大部分调查对象(48.87%)可接受的价格集中在1 001~2 000元,同时,地区经济发展水平会对可接受月托育费用产生影响。因此,在托育机构的布局时应综合社区及适龄人口分布,在价格设置上,应考虑所在区域经济发展水平和服务受众承受能力。同时,不容忽视的问题是,仍有小部分调查对象可接受的托育服务价格在每月1 000元以下(11.31%),这提示我们,贫困家庭、留守儿童、流动家庭、特殊儿童和单亲家庭等弱势群体婴幼儿托育服务的兜底保障[13]是实现托育服务普惠的应有之义,或可探索各级公办婴幼儿托育示范点预留一部分托位接收困难群体。

(三)优化婴幼儿托育服务监管

本研究调查结果显示,在选择托育机构时,婴幼儿家长最看重的因素是园区环境、硬件配备(67.21%),同时师资素质(54.10%)、饮食(50.16%)等也是家长非常看重的因素,而家长不愿送孩子入托的原因调查中,“孩子太小,担心安全、健康等问题”(56.94%)排在首位,“托儿机构乱象丛生,师资、监管等不到位”(22.82%)、“担心托儿机构照护人员素质”(12.30%)也是家长的担忧所在。或可围绕以上重点,优化托育服务监管:一是制定监管标准。现阶段比如托育服务质量、课程设置和餐饮等重要标准在国家层面以及许多地方仍然缺失,或可借鉴四川省、南京市发布托育机构指南的经验,明确托育机构在编班类型、课程设置、环境创设和寓教于保等方面的设置标准;再如湖北省启动《托育机构服务规范》地方标准的制定工作,对托育机构的选址、供餐、安全和人员配置等提出具体要求[14]。二是强化监管过程数据运用。互联网为健康城市建设提供了充分的媒介技术条件[15],要充分发挥其优势,构建托育服务管理数据中心,研发和应用托育服务APP,督导托育机构建立健康档案,健全接送制度,公示收费项目和标准,完善监控系统等,如上海市探索建设“托育信息管理平台”,对托育机构的申办、监督管理、人员信息、业务数据,以及诚信记录进行信息化管理[16]。三是加强监管中的各方参与。包括强制托育机构与家庭签订托育服务协议,明确双方权利义务,监管机构负责出台合同示范文本,促进家庭对托育服务的监督;推动行业自律评价,比如2021年成立的厦门市婴幼儿照护服务协会的一项重要职能便是建立适合厦门市场环境的托育行业标准服务体系及各项评价体系[17]。四是监管中的特殊情况考量。薄弱的免疫系统和缺失的防护意识,决定了托育机构建筑规范需要较高的卫生安全要求,如《托育机构设置标准》对消防安全、环保材料、房屋朝向、日照时间和通风设计等都做出了全面要求,标准适用于经有关部门登记、卫生健康主管部门备案的托育机构。然而对于分散在社区或单位内、费用较低和服务可达性强的众多托育点来说,条件则过于严苛,导致这些小型托育点最终或退出市场,或以“其他方式”进入,脱缰于监管,更让托育点“廉价、低水准”的形象不断固化,形成恶性循环。因此,应在保证婴幼儿安全、适当限制托育形式(如不允许托育点办日间托服务)的前提下降低便民托育点的硬件门槛,放宽建筑面积、绿化率、光照条件和功能房设置等硬性设施要求,真正实现婴幼儿社区托育。

(四)科学发展婴幼儿家庭照护

尽管从国家到地方层面,都为婴幼儿照护服务投入了大量的政策支持,然而民众对于婴幼儿照护的认知还停留在托儿所的印象,甚至在本研究的调查中发现,还有部分婴幼儿母亲“对托儿服务不了解”(14.48%)。诚然,托育服务是婴幼儿照护服务中最重要、最依赖国家和社会提供帮助的部分,但照护服务中的其他部分亦是不容忽视的存在。根据本调查可知,经济较发达地区的家庭相较于经济较不发达的地区更不愿意送孩子入托,这与程杰等人的研究结果[6](中部、西部和东北地区的入托率均明显高于东部地区,北上广深的入托率明显低于其他城市)相似,可能由于经济较发达地区为婴幼儿家庭提供了更多的个性化的托育替代途径,比如育儿保姆、月嫂和月子中心[18]等中高端婴幼儿照护服务一定程度上缓解了当地的托育压力;又如《指导意见》中的“婴幼儿照护服务”还包含提供哺乳室等“婴幼儿照护服务设施”;再如《指导意见》将家庭照护者对婴幼儿的照护也纳入“婴幼儿照护服务”的范畴(即“婴幼儿家庭照护服务”),并强调对家庭育儿指导的重要性。在本研究中,认为“0~3岁婴幼儿最需要的是家庭陪伴”(55.56%)是家长不愿送孩子入托的最重要原因之一,以及对于送托群体的“家庭送托原因”调查发现,排在最末的原因是“为了减轻自己的教养压力”,排在首位的是为了培养孩子好习惯的主动送托,这体现了家庭愿意无条件为孩子的成长付出,这为婴幼儿家庭照护提供了坚实的基础。国家大力发展托育事业,使婴幼儿照护从孤立的“私领域”转变为社会公共领域共同关注的事务,但不能依此认为家庭对于孩子的责任有所减轻,家庭依旧是“幼有所育”的基础,是婴幼儿最主要的照料主体和中心场域。政府和社会应为家庭照料者提供专业培训、指导等各类支持性服务。一是要明确指导职责,各部门依据自身工作特点和资源优势,各有侧重地开展指导工作,教育行政部门可以幼儿园为依托,从婴幼儿早期教育指导工作的范围、内容和形式等角度展开宣传;卫生健康主管部门可以所辖医院、疾控机构、社区卫生服务中心和乡镇卫生院为依托,从婴幼儿保健、科学养育的视角编写宣传资料等。二是丰富指导形式,充分利用书刊报纸、广播电视、网络平台等渠道宣传育儿新理念、新方法[19],鼓励学校、托育机构和早教机构等专业机构走进社区,为家庭提供方便可及的亲子活动、信息咨询、讲座和沙龙等公益服务[20]。三是扩大指导范围,不仅面向0~3岁婴幼儿家庭,还要面向孕妇家庭、新婚未育家庭,甚至扩大宣传面至全民,营造全民科学育儿大环境[19],激发民众利用健康资源的热情甚至参与健康资源开发相关政策的设计与完善[21]。四是鼓励专业人员介入家庭,构建“社区—家庭—专业人员”等多元主体共同参与的家庭照护指导服务体系,比如福州市在全国首创“入户早教指导师”[22],2020年10月始,早教指导师分赴福州市各个社区,以亲子活动、父母课堂和专家咨询等方式开展早教指导。