杨小军治疗反流性食管炎用药规律探讨*

段敏,刘女萍,郭雅婧,杨小军

1 湖南中医药大学 湖南长沙 410208

2 贵州中医药大学 贵州贵阳 550002

3 成都中医药大学 四川成都 610075

4 重庆市中医院 重庆 400021

反流性食管炎(reflux esophagitis,RE)是一种由胃十二指肠内容物反流入食管引起不适症状和(或)并发症的疾病,且内镜下表现为食管黏膜糜烂、溃疡。[1]大多数患者有反流和烧心的典型症状,但也有部分患者出现吞咽困难、胸骨后或咽喉部异物感、声音嘶哑、反复清嗓、胸痛、胸闷、咳嗽等一系列食管外症状。[2]反流性食管炎作为一种慢性复发性疾病,临床表现多样,管理难度大,质子泵抑制剂是治疗反流性食管炎的常用药物,抑酸作用明显,持续改善了胃灼热和反流症状[3],但是长期使用却与肠道感染、骨折、胃萎缩、慢性阻塞性肺病、心血管疾病等风险相关。[4]而中医药立足“辨证论治”和“整体观念”,因人因证立法选方,作用靶点多,在降低不良反应、减少复发等方面显示出了自身独特的优势,因此挖掘中医药治疗反流性食管炎的有效方药具有重要的价值。

杨小军教授是重庆市中医院脾胃病(消化)科主任,重庆市脾胃病重点专科和重点学科带头人,硕士研究生、博士研究生和博士后指导老师,从事脾胃病临床工作近30年,在治疗反流性食管炎方面积累了丰富的临床经验。笔者有幸跟师学习,经过临床观察,发现杨小军教授运用中医药治疗反流性食管炎获效明显,特通过本研究挖掘杨小军教授治疗反流性食管炎的用药规律,总结临床经验,以飨同道。

资料和方法

1 入组标准

1.1 诊断标准 西医诊断标准参照《中国胃食管反流病多学科诊疗共识》[2],中医诊断标准及辨证标准参照《胃食管反流病中医诊疗专家共识意见(2017)》[5]。

1.2 纳入标准 ①符合上述诊断标准;②病历书写完整,至少一次复诊提示中药治疗有效,复诊时处方调整后作为新处方录入数据库。

1.3 排除标准 ①合并消化系统及其他系统严重器质性疾病者,如消化性溃疡、消化道肿瘤等;②使用西药治疗者;③经中药治疗后临床症状无改善者。

2 病例来源

收集2021年4月—2022年4月期间杨小军教授门诊诊治且疗效较好或治愈的反流病食管炎病例共86例,共有处方147张,全部反流性食管炎患者由杨教授亲诊,门诊病历由杨教授本人或指导的研究生记录存档。

3 数据录入与规范化处理

由专人将处方数据录入Office Excel 2010,并由专人核对录入数据,确保录入数据的完整性和准确性。每一味中药的性味归经信息参照《全国高等中医院校“十三五”规划教材(第10版)中药学》[6]录入。参照《中华人民共和国药典(2020年版·一部)》[7]和《中药学》[6]规范处方中出现的中药名,如“北柴胡”“竹叶柴胡”统一规范为“柴胡”,“水朝阳旋覆花”规范为“旋覆花”,“川木香”规范为“木香”。

4 数据统计方法

4.1 用药频次、频率、性味、归经分析 利用Office Excel 2010二分类变量数据转换方法对处方中的药物进行频数、频率统计,提取出频次≥80的高频药物。每味中药性、味、归经出现一次为一个统计单位,运用Office Excel 2010 统计所有中药的性味、归经,并绘制中药性、味、归经分布雷达图。

4.2 关联规则分析 采用IBM SPSS Modeler 18.0的Apriori算法进行关联规则分析,由支持度、置信度、增益三个指标表明反流性食管炎数据库中各药物之间的关联关系。

4.3 聚类分析 提取数据库中频次≥80的18味药物,导入SPSS 25.0统计软件中进行系统聚类分析,生成聚类树状图。

结 果

1 单味中药的频次、频率、性味、归经、功效分析

1.1 频次、频率分析 本研究共纳入147首处方,涉及中药140味,总频次为3514,其中使用频次大于80的高频药物有18个,其中出现频次最高的前10味中药分别为柴胡、陈皮、半夏、木香、枳壳、竹茹、白芍、当归、黄连、浙贝母,药物见表1。

表1 处方中所用中药频次≥80的药物

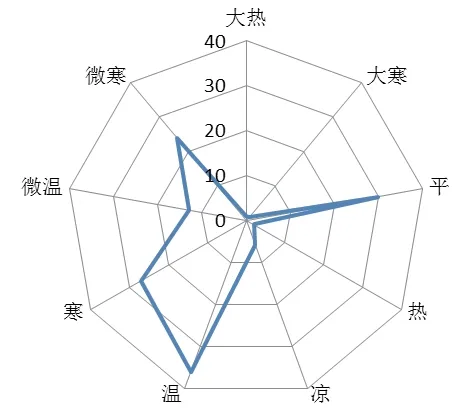

1.2 药性分析 对入组处方的所有中药进行药性统计分析,对寒、热、温三种药性进一步细分为大寒、寒、微寒、大热、热、温、微温,加上凉性、平性共9种药性,观察入组处方的药性组成,其中占比较高的药性依次为温性、平性、寒性、微寒、微温。见图1。

图1 药性分布雷达图

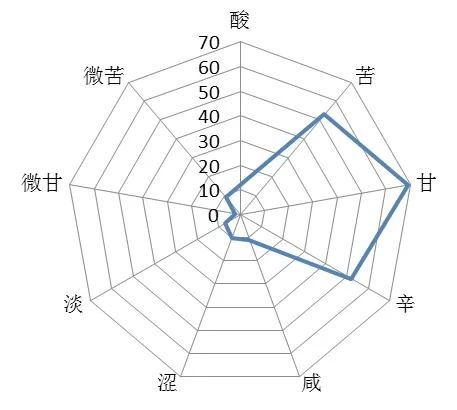

1.3 药味分析 对所有入组处方的中药药味进行统计分析,观察药味组成,其中以甘味、苦味、辛味为主,见图2。

图2 药味分布雷达图

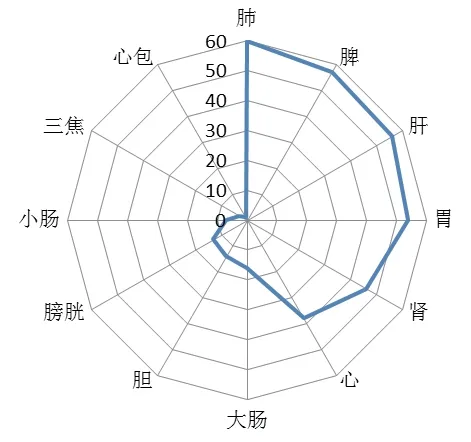

1.4 归经分析 对治疗反流性食管炎的中药归经进行统计分析,可知入组处方中的中药主要归肺经、脾经、肝经、胃经,其次为肾经、心经,归大肠经、胆经、膀胱经、小肠经的中药较少,见图3。

图3 归经分布雷达图

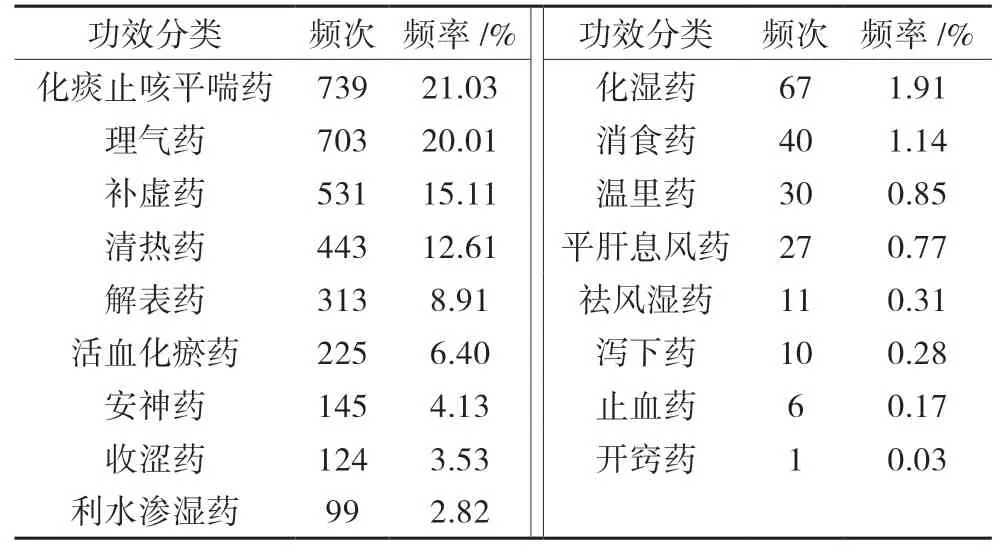

1.5 功效分析 根据《中药学》[6]的中药分类方法对入组处方的中药进行分类统计,可知占比最高的5类中药依次为化痰止咳平喘药、理气药、补虚药、清热药、解表药,见表2。结合高频中药的功效进行分析,主要功效为疏肝解郁、敛阴柔肝、益气健脾、燥湿化痰、清热化痰、宽中降逆、清热解毒、养血活血、制酸止痛。

表2 治疗反流性食管炎中药功效分类

2 关联规则分析

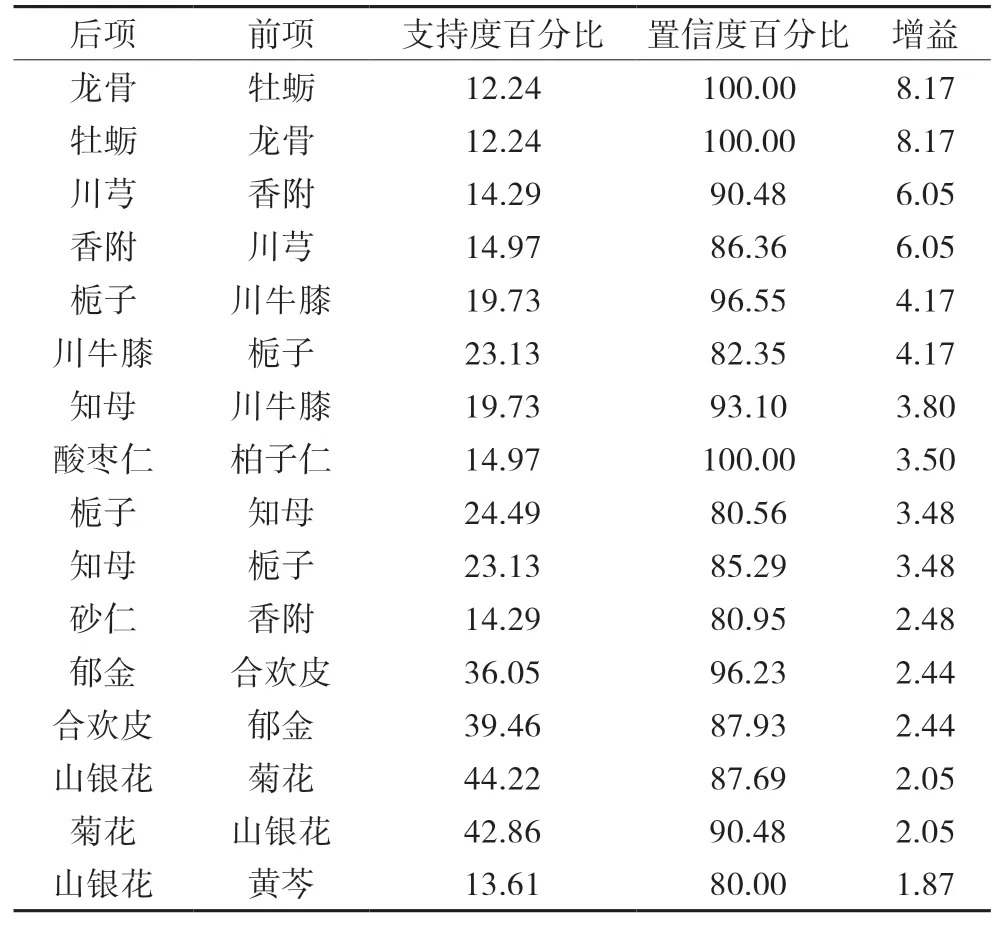

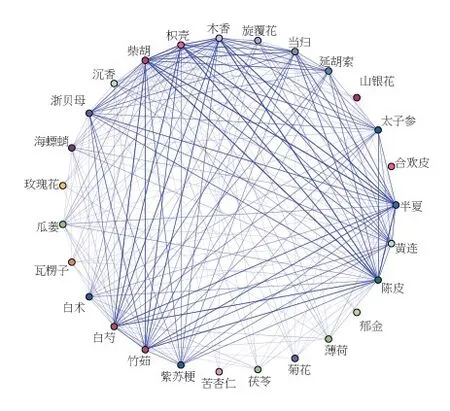

设置最低条件支持度50%,最小规则置信度80%,最大前项数1,共得到“增益”>1.0的关联规则139条,前后项共涉及药物19种,即18种高频药物和沉香,说明高频药物处于处方的核心地位,易与其他药物发生关联,但是“增益”均在1.0左右,提示关联结果无明显逻辑相关性。[8]表3展示以增益为排序规则的前10项关联结果。为解决高频药物在处方中出现频率过高,掩盖中低频药物组方规律的问题,故将数据库中的18味高频药物剔除,以中低频药物再次进行关联分析,结果见表4。

表3 排序前10的关联结果

表4 治疗反流性食管炎中低频药物关联结果

关联结果显示,关联程度较大的药对主要包括以下几类:安神类:龙骨和牡蛎,酸枣仁和柏子仁;理气类:香附和川芎,郁金和合欢皮,砂仁和香附;清热类:栀子和知母,山银花和菊花,山银花和黄芩,栀子和川牛膝,知母和川牛膝。

图4 关联规则图

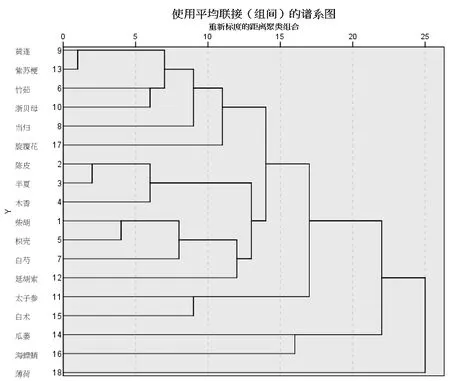

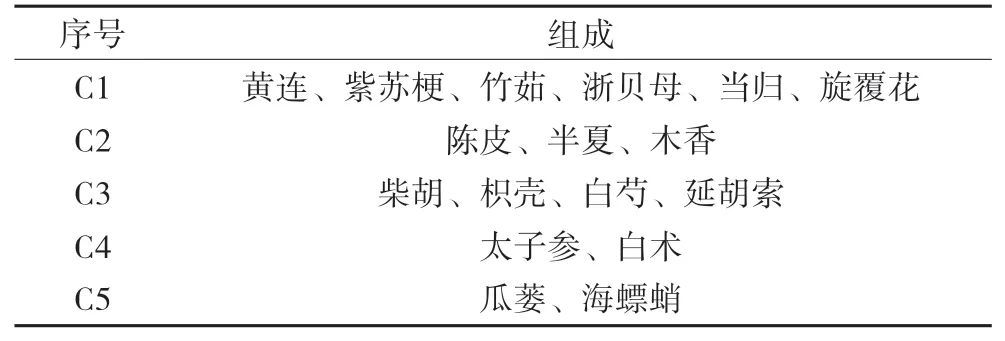

3 聚类分析

提取前述频次统计表中使用频次≥80的18味高频药物进行系统聚类分析,根据树状图显示的结果,关联性强的药物聚为一类,可分为5组核心药物,C1:黄连、紫苏梗、竹茹、浙贝母、当归、旋覆花;C2:陈皮、半夏、木香;C3:柴胡、枳壳、白芍、延胡索;C4:太子参、白术;C5:瓜蒌、海螵蛸。见表5、图5。

图5 聚类分析树状图

表5 聚类分析树状图的药组提取结果

讨 论

1 对反流性食管炎的认识

根据反流性食管炎的临床症状,本病可归属于中医学的“吐酸”“梅核气”“胸痹”等范畴。《丹溪心法》曰:“吐酸,是吐酸水如醋,平时津液随上升之,气郁积而久,湿中生热,故从火化,遂作酸味。”杨小军教授认为本病的主要病因为饮食失宜、情志不遂,病机关键为脾胃亏虚、肝郁气滞。平素嗜食辛辣刺激、煎炸燥热之品,或饮酒无度,则易损伤中焦脾胃。现代人生活节奏快,学习、工作压力大,容易处于情绪紧张、焦虑的状态。脾胃亏虚为发病之本,土虚木乘,肝气横逆克犯脾胃则中焦斡旋失司,脾气不升则饮食不能输化,水液不能布散,胃气不能下降而携酸上犯于咽喉口腔则为“吐酸”。在病机传变过程中,由于肝与肺共调人体气机升降,肺与脾共司津液代谢,因此三脏往往相兼为病。《临证指南医案》云:“人身气机,合乎天地自然,肺气从右而降,肝气从左而升。”肝郁化火,升发太过则导致肺失肃降,出现肝火犯肺的证候。脾主运化,肺主通调水道,脾虚生湿,湿聚成饮,饮凝成痰,痰饮水湿既可困阻脾阳,亦可上犯于肺导致痰湿蕴肺的证候。因此本病病位在胃与食管,与肝、肺、脾密切相关。[10]在辨证时,要抓住主症,辨清寒热虚实,结合杨小军教授长期的临床经验来看,肝胃郁热证和脾胃湿热证居多。肝胃郁热证主要表现为烧心、反酸、咽干、口苦、口臭、胸骨后或胃脘部烧灼痛、胁肋部胀痛、眼干、眼涩、小便黄、大便干结难解,舌红,苔黄,脉弦等。脾胃湿热证主要表现为呕吐酸水痰涎,口中黏腻,肢体困重,餐后饱胀不适,大便溏而不爽,小便频数,舌红,苔黄腻,脉滑。在立法处方时,杨小军教授注重燮理气机,调肝理肺,益气健脾,和胃降逆,同时注重顾护脾胃,不过用苦寒之药损伤脾胃。

2 用药特点

2.1 苦辛通降,燮理气机 《丹溪心法·六郁》曰:“气血冲和,万病不生,一有怫郁,诸病生焉。”反流性食管

炎以脾胃亏虚为本,气机郁滞为先,气郁可致痰饮、湿热、瘀血内生。因此燮理脏腑气机便是治酸的关键。“辛”能散,能行,“苦”能泄、能燥,苦辛结合,肝肺、肝脾、脾胃气机通利,则酸可除。在高频用药中,柴胡、陈皮、半夏、木香、枳壳、竹茹、白芍、当归、黄连、浙贝母用药频次居前列。其中柴胡辛、苦、微寒,可疏肝解郁、宣畅气血、平少阳、厥阴之邪热;陈皮苦、辛、温,《本草备要》指出其可调中快膈,导滞消痰;半夏辛、温,可健脾和胃、除湿化痰、降逆消痞;木香辛、苦、温,可升降诸气、疏肝和脾,散痰壅气结;枳壳辛、苦、酸、微寒,可行气化痰宽肠胃;竹茹甘、微寒,可清热化痰、泻上焦烦热;白芍苦、酸、微寒,可敛阴柔肝安脾肺;当归辛、甘、温,为血中之气药,甘温和血,补血活血;黄连苦、寒,可清热泻火、燥湿开郁;浙贝母苦、寒,可化痰散结、清肺泻火。结合系统聚类分析得出的核心药组进行分析,在C2中,陈皮、木香药味辛、苦,半夏味辛,三药配伍,尤善燮理肝、脾、肺、胃之气机,《本草备要》云:“木香,辛、苦而温。三焦气分之药,能升降诸气,泄肺气、疏肝气、和脾气。”半夏能胜脾胃之湿,《汤液本草》指出其可消心腹胸膈痰热满结。陈皮为脾肺气分之药,能理气燥湿,宣通五脏。在C3中,柴胡、枳壳、延胡索皆为药味苦、辛之药,走而不守,三药配伍,尤善燮理肝脾气机,可疏肝理气,宽中降逆,佐以敛阴柔肝养血之白芍可防辛散耗气。两个核心药组皆为燮理肝、脾、肺、胃等脏腑气机的关键药物,如此配伍,苦辛结合,肝郁得疏,肺气得降,胃腑得通,气血周流。

2.2 寒温并用,顾护胃气 在聚类分析得出的核心药组C1、C4中,紫苏梗辛温,理气宽中利胸膈;太子参、白术甘温益气,健脾和中;当归甘温补血;旋覆花微温,下气消痰;黄连、浙贝母苦寒,清热泻火,燥湿化痰;竹茹微寒,清热化痰,凉血除烦。在C2、C3中,陈皮、半夏、木香、延胡索性温,柴胡、枳壳、白芍性微寒。在C5中,瓜蒌性寒,清热涤痰,宽胸散结;海螵蛸性温,制酸止痛。综观高频药物及核心药组,均为寒温并用的配伍方式。原因之一便是脾胃为气机升降之枢,在用药方面,常以“调中复衡”的中心思想为指导[10],选用辛散芳香类药物配伍清泄降浊之药[11],辛散芳香类药物多偏温性,清泄降浊之药多偏寒性。其二是杨小军教授基于“顾护胃气”的考虑。《景岳全书》指出:“人以水谷为本,故脾胃为养生之本。”苦泄之药偏性较大,直折胃火,用量较大或药味过多均易损伤中焦阳气,因此入组处方中苦寒之药较少,微寒之药偏多,配伍温药则可制约苦寒之性。

小 结

本研究将数据挖掘技术与导师门诊验案相结合,从药性、药味、归经、核心药物等多方面总结分析杨小军教授治疗反流性食管炎的临床经验及用药特点。得出结论杨小军教授在治疗本病时注重肝、肺、脾、胃同调,益气健脾扶正气,燮理气机调肝肺,清热化痰却经邪,用药时苦辛通降,寒温并用。但由于未对症状、证型、药物剂量等对应关系进行研究,故具有一定的局限性。