现当代龙门碑学大家比较研究

——以于右任、李叔同、孙伯翔为例

邹国力 刘春梅 Zou Guoli Liu Chunmei

一、引言

《龙门二十品》是魏碑书体的翘楚,在清代末期拓本流传较多,书家学者对其趋之若鹜。受其影响的现当代碑学大家中,当推于右任、李叔同、孙伯翔三位大家。三位碑学大家在书法艺术上取得极高的成就,也有各自的艺术特色。于右任的书法在所有论家的笔下都是碑帖融合的形象,最具个性的是融碑铸草,这样不仅表现出碑学书法的雄浑也同时具有帖学书法的韵致。李叔同是中国近代书法史上的传奇人物之一,其晚年的弘一体独具个性,是中国书法史上的奇葩。孙伯翔作为当代碑派书家代表人物之一,其书法取法一直植根于北碑,并将北碑笔法发展到极致,作品整体表现出刚柔并济和质朴奇险的个人风貌。三位书家可以说都对《龙门二十品》情有独钟,并通过自身对于取法对象的不同理解,最终造就了他们独特的艺术风格,故本文以于右任、李叔同、孙伯翔三位碑学大家为研究对象。

目前学术界对于右任、李叔同、张伯翔三位碑学大家的个案研究成果颇丰。从学界对于右任碑学研究成果来看,许多研究者都认为于右任先生的碑学影响了行草书的艺术风格。由学者钟明善所编撰的《于右任书法艺术管窥》《于右任书法全集(卷六)》分析于右任的书法艺术旅程,整理于右任的书法作品。学术期刊《中国书法》曾对于右任进行了专题研究《为万世开太平──于右任书法作品展学术研讨会的发言纪要》,对于右任先生的书学思想、艺术风格等多方面整理,这之中较多专家学者都谈到于右任先生碑帖融合的书法风格。还有书家崔世广的《于右任碑体行书新探》一文谈到于右任的碑学背景中于右任先生提倡魏碑,认为魏碑有尚武精神,喜欢粗犷豪放甚至有几分野气的魏碑书法。西南大学书法研究所所长王书锋的《以碑入草 碑学新境──于右任〈标准草书〉品评与再认识》认为于右任草书的意义在于第一个将魏碑和草书融会贯通,为碑学书法的发展和多元结合开创出一个新境界。虽较少列举研究学者对于右任书法的评价,但现当代的碑学大家中于右任书法地位的确立毋庸置疑。

学术界对于李叔同的研究,较多关于其书法与佛教思想,这些研究内容中也都有谈到李叔同与学碑的背景。大儒家马一浮先生,曾评价李叔同的书法:“得力于张猛龙碑,晚岁离尘,刊落锋颖,乃一味恬静,在书家当为逸品。”施正峰在《弘一法师在闽南─纪念大师逝世七十周年》一文中分析李叔同在闽南指导青年学书。周延的《弘一书法研究》认为李叔同先生在年轻时学碑,在中年时变为碑体融合的书风。学者方爱龙《弘一书风分期问题再探讨》将李叔同书法分为两个阶段,且将前一段分为四个时期进行探讨书法变化。刘恒《李叔同的书法艺术》一文中阐述了清末大力倡导碑学的大背景,李叔同的碑学理念。还有一些专家学者从碑帖相融等方面论述李叔同的书法美学。在碑学这一方面李叔同的书法艺术当有一席之地。

孙伯翔先生在碑派书法这个领域中广泛涉猎。在《中国书法》学术期刊中刊登了《孙伯翔与北魏书风──孙伯翔书法创作座谈会纪要》,该文记载了多位学者对孙伯翔的书法评价,其中中国学术委员会秘书长张荣庆认为当代写碑好的书家中孙伯翔先生算得上代表人物。书法家梅墨生认为孙先生书法根抵在北碑,以碑为骨、以帖为肉、碑帖结合延续清代书法主流的脉络。书法家吴鸿清认为坎坷的生活和书法长时期的冷清,客观为孙先生寂寞研习北碑书法创造了条件。刘恒认为孙伯翔追求的书风是在传统书法模式中做进一步的提高与发展,分析孙先生的作品认为其把北碑中那种凝重、厚重和有力的感觉引入行书的创作中,在线条质感上拓展了行书的表现力。书法家周祥林先生认为在当代书坛中,师习北碑成就最高的人则首推孙伯翔先生。书家李义兴先生认为孙伯翔先生的书法创作在沉厚、质朴的魏碑书法中融入了帖的流动与碗畅。书家许洪国认为孙伯翔先生的艺术语言的基础就是北碑。书家吕书庆认为孙伯翔对碑体书法挖掘深厚,常人望尘莫及。刘正成评价孙伯翔是当代书坛的一个代表性书家。综上所述在当代书法艺术的发展上孙伯翔是碑学大家的代表,学者们都对其书法给予较高的评价,故本文在当代碑学书家中选取孙伯翔作为研究对象。

于右任、李叔同、孙伯翔等现当代书法大家的书风、个性、思想等对中国碑学书法的发展具有深远影响。学术界对于右任、李叔同、孙伯翔的个案研究有着丰富的成果,重点探讨了三位碑学大家的创作成就、技法特征、书法思想、审美取向、流派风格、个性特征以及对后世影响等方面。但从《龙门二十品》影响下的角度来看,仍有许多问题值得探讨。

沙孟海先生把北碑大致分为“斜画紧结”与“平画宽结”两个类型,《龙门二十品》无疑是“斜画紧结”一路的典型代表,它集中表现了洛阳龙门造像记卓越的艺术成就。它一方面上承汉隶笔法,同时又下启唐、宋书风,换言之,《龙门二十品》既具有隶书遗韵,又孕育着楷书的成熟,起到承上启下的重要作用,所以在中国书法史上有着其特殊的地位。特别是在清代中叶以后,以康有为为代表的碑学倡导者们,更是对其推崇备至。康有为在《广艺舟双揖》中对碑有“十美”之评价:“一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。”在此背景下,《龙门二十品》作为北碑的代表,对现当代书法艺术的发展产生了深刻而巨大的影响。于右任、李叔同、孙伯翔等现当代书法大家正是在《龙门二十品》的影响下,逐渐形成了自己甚为独特的艺术风格,铸造出异常精彩的艺术世界。他们在对《龙门二十品》的深湛学习、借鉴、揣摩和领悟过程中,各有侧重,妙笔生花,十分坚定地走出了个性鲜明、意义非凡的艺术之路,并对后世习书者提供了宝贵的学书经验。

二、于右任善取龙门之神

神,在《说文解字》中的本义为“天神”,故而引出万物,所以天地万物的创造者与主宰者统称为“神”,后来将圣贤和所崇拜的人死后的精灵亦称为“神”,最后引申为人的“精气”,甚而物也具有“神”,所以神往往与精并称为“精神”,进而引申为事物的“精气神”,其引申意义虽是形而上的抽象概念却往往呈现于事物表面,并能给人以直观的心理感受。换言之,神就是形的升华,故《吕氏春秋·尽数》中所说“精神安乎形”。而“形神兼备”往往是评论书法艺术水平高低的重要条件,而古代书论中往往先重“神”而后论“质”。《龙门二十品》的艺术价值和意义是多方面的。就书法研习而言,或取其形,或追其神,但凡极高明者,往往先效其形,在形之准确问题基本解决之后,很快便将注意力倾注于精神的追摩,这样往往能让观者直观感受到其作品中关于《龙门二十品》的精神焕发。所以,于右任之于《龙门二十品》的取法,正可谓如此之高明者。

据王复忱先生回忆,1946年,他和几位朋友于南京拜访于右任先生。先生一时兴起,咏诗一首曰:“朝临石门铭,暮写二十品。辛苦集为联,夜夜泪湿枕。”由此可见,于右任甚至在习字时落泪,如果只是临习书法,定不可能激动到“夜夜泪湿枕”。如此情形,正是于老从临碑中想到民族复兴之艰难,国运再造之坎坷,这也是汉代杨雄“书为心画”说的证明,说明了书法创作与书家思想感情与精神品格之间的联系。在中国人民那段屈辱的近现代史中,孙中山先生曾言,民族复兴之路需要一种“尚武”精神,而《龙门二十品》那种方俊雄浑、斩钉截铁的气势,无疑是当时中国人民在民族复兴道路上最需要的力量。由此可见,于先生临碑习字之时,将这种“尚武”精神融于书法中,对《龙门二十品》等魏碑作品情之笃厚。

于右任先生幼时家贫,不济笔墨,热爱书法的他便在房门旁筑起一个砖台,于顶端置一大砖,墙上挂上一个内盛稀泥浆的铁桶,每日出入门房,先生就用自己扎制的毛笔蘸上泥浆在方砖上习字,如此日复一日,从未间断。这样的苦学无意间练就了于右任的腕力,他之所以后来能做到运笔如刀、下笔千钧、意到劲到、劲到笔到,这和其早期的精研苦练是分不开的。于右任大概从29岁时开始研习北碑。此阶段,于右任对于何绍基书法亦有较多关注,基本倾情于何氏在北碑方面的表现。特别对何绍基一生临摹《张黑女墓志》多遍尤为赞赏和佩服。为了亲自深刻感受《张黑女墓志》的精彩,于右任曾临何氏所藏《张黑女墓志》,其笔下的模仿字幅,可谓神形兼备。

从于右任本人对于北碑书法的认识理解看,他并不满足于对《张黑女墓志》精雅一路风格的接受。在此基础上,他似乎对豪迈开张、磅礴大气一路更感兴趣。这和他生来豪气、大气的性格也是分不开的。于是,他继而临写《龙门二十品》及《石门铭》。68岁时,还与好书者座谈《龙门二十品》和《石门铭》二者兼习之理,可见他对二碑帖研究之深。

在于右任所处的时代,人们所需要的正是孙中山先生所提出的“尚武”精神。而《龙门二十品》笔法爽辣,造型奇崛,整体方峻雄强。这样的艺术特点,也恰好契合了当时时代所需要的精神。于右任先生学习龙门书法,其所书如《持身力行五言联》《树德立节五言联》《说剑琢玉五言联》等用笔浑脱宕逸,纵横挥洒,正如他自己所言“起笔不停滞,落笔不作势,纯任自然。”作书时为了加强金石气之表现,便加大运笔力度,并在结体上造就宽博中寓险峻的视觉效果,使作品整体呈现出大气磅礴之势。于右任先生以此来抵制“侧姿求媚,苟合取宠”的书风,最终成了其独特的艺术风格。

1.于右任,《为万世开太平》书法,图片来源:于媛:《于右任书联集锦》,西安:世界图书出版社,2005年,第32页

2.于右任,《云鹤飞鸿五言联》,书法,何创时书法艺术基金会藏

3.李叔同,《临始平公造像记》,书法,图片来源:《中国书画典库 第16函第92卷-清李叔同(弘一大师)》,第80页

于右任先生不仅仅简单致力于《龙门二十品》结体与用笔的研习,更有效汲取了《龙门二十品》中那种刚毅强健的尚武精神,并化于其草书创作之中。

于右任一生送字送得最多的时候,要算1948年同李宗仁、孙科、程潜竞选副总统时。与这些财大气粗的竞争对手相比,当时于右任穷得几乎只剩一支笔了,但他却扬言要给这些代表们送“条子”。于右任果真没有食言,他真的给代表们送了“条子”,不过不是金条,而是纸条。选举前,于右任花了一周时间,写了两千多幅“为万世开太平”的条幅,宋儒张载的那句“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的名言是于右任一辈子最喜欢写的箴言,这也是他的理想。观其“为万世开太平”条幅草书创作,可以感受到其中开张大气的线条表现形式来自《始平公造像记》,而浪漫古朴的结体支撑是来源于《杨大眼》《孙秋生》等龙门造像记。于先生也因此一反传统的草书表现形式,晚年在其草书作品中将龙门之神融于其中,进而形成了大气磅礴又流动雄浑的草书,这与中国历史上的其他草书相比显得独具特色。纵观其草书作品,线条如巨龙腾空飞舞,整体气象浑穆,开张大气,故作品浑然天成。于右任在《龙门二十品》的影响下取其神,终获“草圣”称号。

三、李叔同(弘一法师)智融龙门之魂

魂,在《说文解字》里释为“阳气也”,泛指人和事物的精气,但是此处的“魂”与上文所提到的“神”具有明显的区别,这种区别最为通俗的理解就是“神”具有直观视觉和心理上的感受,使人一眼便能感受到其“精神焕发”,而“魂”往往是隐遁藏形,只能靠观者的心境去体验其内在的审美观照,往往形容人或物内在的意念,用眼与用心成为“神”与“魂”区别的媒介。直白地讲,于右任与李叔同的书法比较可以明显感受到于书外在的龙门“碑气”,而李书不能,只能通过细品分析才能感受到其内在的龙门“碑气”,所以这就是两者对于龙门取法的“神”与“魂”的本质区别。古人有灵魂不死观,故言“人死而魂不灭”,它是一个极其抽象的概念,不但人具有魂,事物也具有魂,特别是一件好的艺术作品更该具有魂。不妨找一个魂的近义词来解释这个极具抽象的东西,那就是气韵。谢赫在其著名的“六法论”中将“气韵生动”置于首位,可见灵魂与气韵是一件艺术作品最重要的组成部分,《龙门二十品》中那种正大刚强的气韵便是《龙门二十品》的灵魂。然而魂和神既有区别又有联系,其中的联系是二者皆为形而上的东西,不能强行分开,区别是灵魂中的气韵却要结合时代背景、用笔方法、结体经营、章法布白、情感表达等多方面因素去用心感悟。一个优秀的书家晚年往往达到了人书俱老的境界,观者如果不对其作品深入进行研究是很难从作品上直观地看出书家书风的继承和来源,然而那种迎面而来的气韵却叫人似曾相识,使得作品极具灵魂与情感的表达,弘一法师晚年达到化境的“弘一体”便是其中一例。

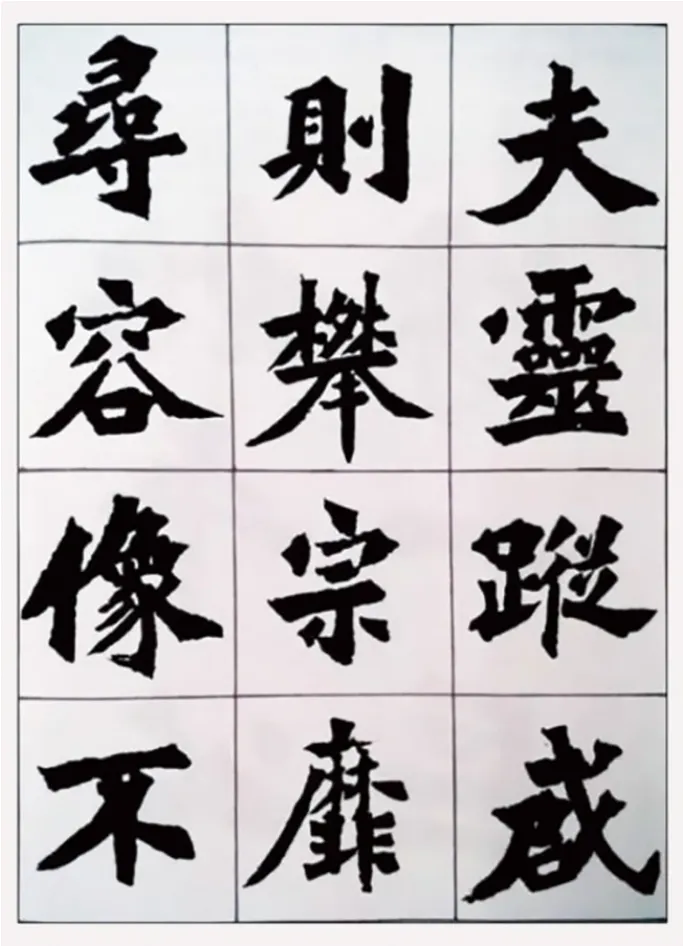

中国书法史上,清末民初正值碑学大兴之际。身处这个时代的李叔同,无疑受到当时所盛行的碑学书风的影响。从他的学书历程来看,他在出家之前,曾大量吸收中国传统书法的养分。篆书习《石鼓文》,楷书主要得力于北碑,圆笔以《石门铭》为主,方笔以《张猛龙碑》及洛阳龙门造像记为主,其中在洛阳龙门造像记中,又以《始平公造像记》为主。

在弘一法师所临《始平公造像记》中,可以看到其临帖用功之勤。《始平公造像记》素有“龙门二十品中第一真品”之称,它一反南朝相对靡弱的书风,开创北碑方笔书风的典型,以阳刚之美流传后世。费声骞先生曾评《始平公造像记》曰:“书法具风骨神气,端谨庄重中又有宽博飘逸之趣。近代书写榜书大字的北魏体书家,大多取法于此。”弘一法师惯用羊毫笔,羊毫的爽健程度自然是无法与刻刀相比的,原碑中那些呈三角形的点画是由刻刀镌刻而来,故棱角分明,金石气味愈发浓厚。因此,弘一法师临《始平公造像记》中所书写点画没有原碑那样棱角分明。弘一大师所临之《始平公造像记》,虽然刀味没有原碑那样明显,但不管从结体或是用笔上看,都是一丝不苟的,从最大程度上接近原碑,整体庄重雄厚的风貌丝毫没有减弱。一笔一画,一招一式都从原碑中来,显得更加自然,没有矫揉造作之感,神形兼备,正是这样扎实的基本功,才为之后其晚年“弘一体”的确立打下了坚实的基础。

4.李叔同,《佛》,书法,图片来源:董宏伟:《李叔同精品集》,石家庄:河北美术出版社,2015年,第27页

5.李叔同,《华严经普贤行愿品讃偈》,书法,图片来源:《中国书画典库 第16函第92卷-清:李叔同(弘一大师)》,第85页

6.李叔同,《华严经集句五言联》,书法,图片来源:《中国书画典库 第16函第92卷-清李叔同(弘一大师)》,第35页

7.孙伯翔,《临始平公造像记》,书法

弘一法师的学书历程可以分为三个时期。但是不管是哪个时期,在其作品当中,观赏者都能看到其明显受《龙门二十品》的影响。第一时期,临古积淀期(1918─1929)。其1918年所书《南无阿弥陀佛》条幅中,可以看到《张猛龙碑》和《龙门二十品》的结合,结体上有《张猛龙碑》的险峻奇崛的气势,用笔上有《始平公造像记》方峻阳刚的特点,整体方峻雄浑,气象浑穆。第二时期,转化过渡期(1930─1932)。这一时期字形较方,且中侧互用。在其所书作品《佛》及《华严经普贤行愿品讃偈》中则可以看出笔画较之前期显得醇厚,结体加长,方笔极强,用笔却还是《始平公造像记》之笔法,只是由于出家过后没有之前棱角分明之感,继而将《始平公》刚劲雄浑之笔画变得更加纯粹,在此基础上更多了一份醇厚,这一时期可视为其向最后形成晚年“弘一体”的过渡时期。第三时期,“弘一体”形成期(1932─1943)。如果观赏者从开始就直接欣赏其晚年的“弘一体”书法,也许很难看出他是一位碑学大家。原因很简单,碑的特点整体呈挺拔峻秀之茂,和其晚年“弘一体”醇和肃穆之貌相比,可以说是相去甚远。弘一法师晚年皈依之后便不以逞艺术之才为能,而是潜心修行佛法,这就如沙孟海先生所言学习书法还应该重视“字外功夫”的修炼,所以弘一法师晚年的书法亦受此影响,用笔起收处的棱角全被磨平,以圆笔为主。且弘一大师晚年作书常以羊毫笔为之,羊毫质软,很难表现出笔画的方俊雄强,从书写工具这点来看更和书写魏碑不相称。但是仔细观察,则不难发现,弘一大师晚年所书“弘一体”每根线条犹如力士举拳一样,力藏书内,绵里裹铁,浑厚无比。要想达到此种境界,非有《始平公造像记》作其线条支撑不可。

所以就其笔法而言,可以说如果把《始平公造像记》起笔收笔之处的凌厉出锋变得醇厚,折笔处的方变为圆,就可以形成晚年“弘一体”的线条。再从结体方面看,虽然在外表上“弘一体”显得醇厚,但是结体上却是奇崛的,纵观“弘一体”的结体或左低右高,或抑左扬右,或外紧内松,或参差错落,极具天真烂漫之感。这便是取法于龙门其余诸品奇崛多姿的结体风貌。对于弘一法师晚年的书法,弟子丰子恺曾评价说:“脱胎换骨,自成一家,轻描淡写,绝无烟火气。”刘质平说:“晚年已臻超然境界,绝无尘俗之气,宜乎鉴赏者之倾倒也。”李叔同评八大山人晚年作品时说“平淡无奇,浑若天成,无丝毫修饰,静穆单纯”,这用在他自己身上不也很合适吗?所以说,如果没有《龙门二十品》的支撑,弘一法师晚年的“弘一体”是不可能形成的。

经略海洋、维护海权,建设海洋强国,是实现强国强军梦的必然要求。当前,我国与海域相邻国家间存在着许多权益争议,特别是美国打着海上自由航行的名义,不断挑战我守海卫疆的底线,使得海洋问题错综复杂,我维护海洋权益、护海守边的形势严峻多变,极有可能引发海上战事或军事冲突。海上民兵是我军海上作战时参战支前的重要力量,将围绕担负的海上游击作战、配合支援海上作战、组织海上“三战”等使命任务采取相应行动。

总体而言,弘一法师的书法作品,神敛锋藏,一笔不苟,给人一种浑金璞玉且绝无烟火气息般的感觉,使人观之,鄙吝皆消,矜躁俱平。但归根结底,他还是在取法《龙门二十品》的基础之上并将《龙门二十品》中那正大刚强的气韵化于书内,形成了晚年人书俱老的“弘一体”,取龙门之魂最后形成了自己的风格。

四、孙伯翔勤书龙门之态

孙伯翔先生是中国当代书坛所公认的碑学大家,被当代书坛誉为“北碑巨匠”。其一生对北碑地追摹,得力于其恩师王学仲先生之教导:“你要把北碑写成钢打的、铁铸的。”孙先生自己也曾过说这句话影响其一生。

孙先生在将近四十岁时,喜欢粗犷方雄浑穆一路的书风,于是从先前学习唐楷之路转向学习北碑。他在2013年记者专访中谈道:“北碑的跳板是《张猛龙》,《张猛龙》的跳板是《始平公》。当然临摹的最终目的还是要取到它的精髓。王学仲老师语重心长地对我说:‘你要把北碑写成钢打的、铁铸的。’我一开始就把《始平公》写得龇牙咧嘴,一片狰狞面目,大薄片子,拿给王老师看,王老师就两个字:‘再写’。我光是用在临龙门《始平公》方面的纸张,毫不夸张地说,用军用卡车也要拉一车。”可见孙先生于北碑用功之勤。

孙伯翔先生所临《始平公造像记》,不管结体也好,笔法也好、神韵也罢,都力求最大限度地接近原碑风貌。尽管是用毛笔书写,但是原碑字中的金石味却惟妙惟肖地表现了出来。观孙先生之书起笔处大胆切入,收笔处果断干练,《始平公造像记》那种刀劈斧削的气势在他笔下表现得更加强烈,犹如中国山水画中作大斧劈皴的手法,这种大开大合的气势真是把北碑写成了“钢打的、铁铸的”。他曾说道:“书法,有些人说抓形不如抓神,这个观点我不同意。最好是要抓形,要抓得久,抓得稳准狠。把薄变厚,把死变活,这就是写《始平公》的秘诀。”

有人曾对孙先生的字过分逼于形似,而提出有过于刻板的质疑,笔者以为这是有待商榷的。古人虽曾言到:“神彩为上,形质次之。”倡导的“神形兼备”,然不先得其形怎能得其神,岂有看得见的形都抓不准的情况下还能抓得住看不见的神的道理。正是这份对形稳、准、狠执着的追求,才为其日后“北碑巨匠”的地位奠定了坚实的基础。孙先生在对洛阳龙门造像记为主的方笔魏碑(特别是《始平公造像记》)吃透了的基础上领会到了其方雄的精髓,继而之后再临写《云峰山刻石》,方雄浑穆之后所追求的便是灵动多姿了。所以说孙先生在《始平公造像记》处得其方雄的根基,在《云峰山刻石》处寻其浑穆灵动的表现形式。“先由方圆,进而方雄,由方雄再转入浑穆。找到自我,找到前人的精髓,才能融合它、驾驭它,才能有自我。在此之前,千万不要见异思迁。”孙先生是要告诉学书之人要循序渐进,千万不要急躁,在打基础的时候是最关键的,是要下死功夫的,一卡车的临习《始平公》的废纸就是奠定孙先生坚实基本功的基石,在此坚强的基石上才有其日后书法创作的条件。

在孙先生2012年所书的《楷书曹操诗观沧海四条屏》中观者可以明显地看到其晚年的自家风貌,用笔起、收、折处得《始平公》的方雄,整体呈雄厚之风,特别是其中“石”“山”“以”三字字形略小,笔画刚劲,三角形雄峻的点画与长方形稳健的结体使得这三个字具有强烈的稳定性,“树”“从”“草”“丰”“出”等字加入行书的笔意,笔画瘦劲有力,特别是“出”字用笔飞动,与其余诸字厚重的用笔形成了强烈的视觉感受。纵观孙先生此幅作品,凡是所书直画皆有《始平公造像记》的厚重之感,气象上又有“万岁枯藤”般的老辣,金石味极强,整幅作品整体古朴雄厚,具有极强的视觉冲击力。

8.孙伯翔,《曹操诗观沧海四条屏》,楷书书法,图片来源:刘恒:《梅花香自苦寒来——孙伯翔先生的书法》,《中国美术馆》,2013年第10期,第73页

孙先生很强调传统文人的自然书写状态,反对当下流行书风影响下的“展览体”,倡导书法书写过程中的自然之美。在其作品中可以看出其无明显地矫揉造作之感,墨色变化自然、用笔丰富灵动、结体端庄大方,整幅作品的根基和气势建立在《始平公造像记》的基础上,视觉的感染得力于《云峰山刻石》的浑穆灵动之茂,将龙门书法的姿态自然之美发挥到了极致,奠定了其当代书坛上“北碑巨匠”的地位。

五、三位书家习《龙门二十品》之要诀

综上所述,《龙门二十品》对上述三位书家都产生了深远的影响,他们都从《龙门二十品》中找到了各自学书的途径。但是三位书家取法的侧重点却有所不同,于右任得其神,弘一法师得其魂,孙伯翔得其貌,这是他们各自个性的追求。然取法《龙门二十品》,或内藏,或外溢地将其中的刚强之美表现出来,这又是他们共性的表现。

于右任先生的作品中,特别是其魏碑体楷书作品中体现出一种“尚武”精神,其目的是振奋民族精神。于右任身为辛亥革命的元老,选择体势雄强,充满阳刚之气的北碑作为自己的学习对象,其目的就是要以这种刚强的审美观来振导社会从而一扫自1840年鸦片战争以来中国社会靡弱的风气。而方笔为主的《龙门二十品》就是其主要取法对象之一。于老的字纯取其内在的阳刚、壮美、挺拔之精神,这也与其关西大汉的性格相符,在字里行间里看到的是于老对当时中华民族的希望与期盼,于老有诗曰:“朝临石门铭,暮写二十品。辛苦集为联,夜夜泪湿枕。”于老之所以夜夜泪湿枕,并不是于老对《龙门二十品》爱到泪下的程度,而是在日日夜夜的临习过程中,想到国家与民族的命运不禁潸然泪下,于老把书法的审美理念与振奋民族精神结合了起来。他曾说过“书虽小道,国魂所系。”所以说于右任取的是《龙门二十品》那阳刚、壮美、雄浑的精神,余强名之曰龙门精神。

弘一法师早年临习《始平公造像记》,也可谓是神形兼备,但是到最后晚年“弘一体”的出现,虽不能明显地看到其书中碑的痕迹,这也许是所修行的佛法已经把弘一法师早年的那种逞才之心的棱角磨掉了。法师为律宗大师,然而尽管勤修梵行,并极力要在书法中摒弃一切繁华,但他那超凡的艺术气质却未能泯灭,所以弘一法师将早年临习《龙门二十品》(特别是《始平公造像记》)所打下的坚实笔力功夫作为支撑条件,结体上采取奇崛的经营方式,将北碑的刚猛雄浑之貌与魏晋的飘然醇厚之韵化为一体,用最勤的功夫打进去,再用最大的力量打出来,终成晚年之“弘一体”。所以弘一法师是将《龙门二十品》中的那正大刚强的灵魂化到了其书法创作当中。

孙伯翔学龙门造像记与上述二家有很大的不同。如果将上述二家比作是内家拳泰斗的话,那么孙伯翔也可以称得上是位外家拳大师。孙伯翔很强调临帖抓形的稳、准、狠,在其临《始平公造像记》中每个字都可谓神形兼备、惟妙惟肖,有时甚至以笔代刀,那种刀劈斧削的气势在他的笔下表现得更加形象,通过对外形酷似地追摹,练就了其深厚的基本功。正因为有这深厚的基本功作支撑,才进而取浑穆灵动一路的魏碑作为修行的法门,最后形成那具有视觉冲击力,又有传统根基的自家面貌,将北碑真正做到了“自然书写”,进而将魏碑那刚强、自然之美的状态表现到了极致,真正把魏碑写成了“钢打的,铁铸的。”

上述三位书家在学书期间取法《龙门二十品》时共性的表现笔者认为有两点,一是用功之勤,力求神形兼备。于右任的“朝临石门铭,暮写二十品。”李叔同在出家之前一直致力于北碑的临习,孙伯翔临《始平公造像记》所用的纸也要用军用卡车拉,这些例子都体现了他们对临帖用功之勤。王右军对于临帖曾言到:“一遍正手脚,二遍少得形势,三遍微微似本,四遍加其遒润,五遍廉加抽拔。如其生涩,不可便休,两行三行,创临惟须滑健,不得计其遍数也。”可见临帖不是完成任务和计较遍数来寻求心理安慰,而这正是学书者一辈子不二的修行法门。三位书家的这个共同点给学书者的启示就是没有量的积累,就不会有质的变化。二是他们的线条中都有方雄之气,这是由于他们都对《始平公造像记》下了很大的功夫。魏碑的主要特点就是方雄,龙门诸品中将方雄发挥到极致的数《始平公造像记》为第一,学北碑不学《始平公》,犹如学行书不学《兰亭序》一样。不管是于老和弘一法师内在的方雄之气也好,还是孙伯翔先生外在的方健之态也罢,他们的共同特点就是都具方雄浑穆之美,只是内外表现形式不一样而已。而方雄之美的表现也是学书者取法北碑的关键所在。

六、总结

不同的书家,从同样的《龙门二十品》当中,汲取了各自所需的养分,最终铸就了自己鲜明的艺术风格。“书法作为艺术,作者气质是决定它的风格的基本气息,审美意识是它的形式美创造基因,而由历史相沿的形式技巧表现手法,则是它的实体构成因子。”《龙门二十品》给予当代书法艺术家的启示是多方面的,其阳刚大气之美是学书者用笔靡弱的良药,天真烂漫之姿态是书家书法创作灵感的源泉,“尚武”精神之表现是中华民族振奋的决心。这要靠艺术家们以丰富的灵性并用新的“生命形式”去感悟,对传统文化加以消化和吸收,以此重现民族文化之魂,从而达到习近平总书记说的:“文化自信,民族自信。”于右任、李叔同(弘一法师)、孙伯翔三位大家对《龙门二十品》的汲取给予当代书家的启示就是对传统的继承和发扬是其共性的追究,形成其各自独特的艺术表现形式是其个性的表现,正如清刘熙载言:“书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已矣。”

注释

[1]钟明善:《于右任书法艺术管窥》,西安:西安交通大学出版社,2007年。

[2]钟明善:《于右任书法全集(卷六)》,北京:文物出版社,2014年。

[3]崔世广:《于右任碑体行书新探》,《中国书法》,2014年第2期。

[4]王书锋:《以碑入草 碑学新境──于右任<标准草书>品评与再认识》,《现代艺术》,2019年第11期。

[5]施正峰:《弘一法师在闽南──纪念大师逝世七十周年》,《闽台文化交流》,2012年第4期。

[6]周延:《弘一书法研究》,北京:中央美术学院,2012年。

[7]方爱龙:《弘一书风分期问题再探讨方爱龙》,《中国书法》,2015年第13期。

[8]刘恒:《李叔同的书法艺术》,《书与画》,2018年第10期。

[9]《孙伯翔与北魏书风──孙伯翔书法创作座谈会纪要》,《中国书法》,1998年第3期。

[10]崔尔平:《广艺舟双辑注》,上海:上海书画出版社,1981年,第172页。

[11]王复忱:《忆书法家于右任先生论石门铭》,《汉中市褒斜石门研究》,1984年第1期。

[12]张明铎:《于右任与广武将军碑》,《文博》,1993年第1期,第9页。

[13]潘剑冰:《最艺术最民国》,广西:广西人民出版社,2014年,第163页。

[14]许慎:《说文解字》,湖南:岳麓书社,2006年,第188页。

[15]李贤文:《弘一法师翰墨因缘》,台湾:雄狮图书股份有限公司,1996年,第114页。

[16]同[13]。

[17]同[13]。

[18]刘运峰:《宝刀不老翰墨常新──观孙伯翔先生近作》,《中国书法》,2013年第10期,第10页。

[19]同[18]。

[20]崔尔平:《书苑菁华校注》,上海:上海辞书出版社,2013年,第32页。

[21]同[18]。

[22]同[18]。

[23]《于右任书法特辑》,《中国书法》,2014年第3期,第26页。

[24]刘正成:《中国书法鉴赏大辞典》,北京:大地出版社,1989年,第1418页。

[25]《书苑菁华校注》,上海:上海辞书出版社,2013年,第8页。

[26]徐利明,《中国书法风格史》,河南:河南美术出版社,1997年。