宽恕干预对农村留守儿童攻击性行为的介入研究*

孙 卉 李苏红

(1.江苏第二师范学院学前教育学院, 江苏南京 211200;2.南京理工大学社会学系, 江苏南京 210094)

一、引言

杭州25岁摄影师“鹿道森”自杀身亡的事件让“留守儿童”“校园霸凌”等事件再度进入大众视野。在以往的新闻报道中,留守儿童常常被认为是校园霸凌的受害者,例如华中师范大学教育治理现代化课题组于2019—2020年在山东、广东、湖南、湖北、广西、四川6省进行的校园欺凌专项调查指出,留守儿童受欺凌的概率显著高于普通儿童。

然而,近期的一些研究指出,农村留守儿童可能不仅是校园霸凌、暴力的受害者,也可能是暴力攻击行为的实施者。周玉明等人近期的一项调查就显示,留守儿童在社交问题发生率、违纪行为发生率、攻击行为发生率等方面均显著高于非留守儿童[1]。郝文等人的调查也指出,农村留守儿童在攻击行为总分及身体攻击、言语攻击、间接攻击、愤怒、敌意等问卷维度上的得分均高于非留守儿童[2]。

总的来说,农村留守儿童由于缺乏父母监管、学校教育有限、周围环境不利等因素,容易产生暴力和攻击性行为[3],这也成为农村未成年人犯罪率不断上升的一个重要影响因素。民政部2018年的统计数据显示,目前农村留守儿童数目约为697万,相比2016年的排查数据下降了22.7%,但数量仍较为庞大。降低农村留守儿童的攻击性,预防暴力攻击事件的发生,刻不容缓。

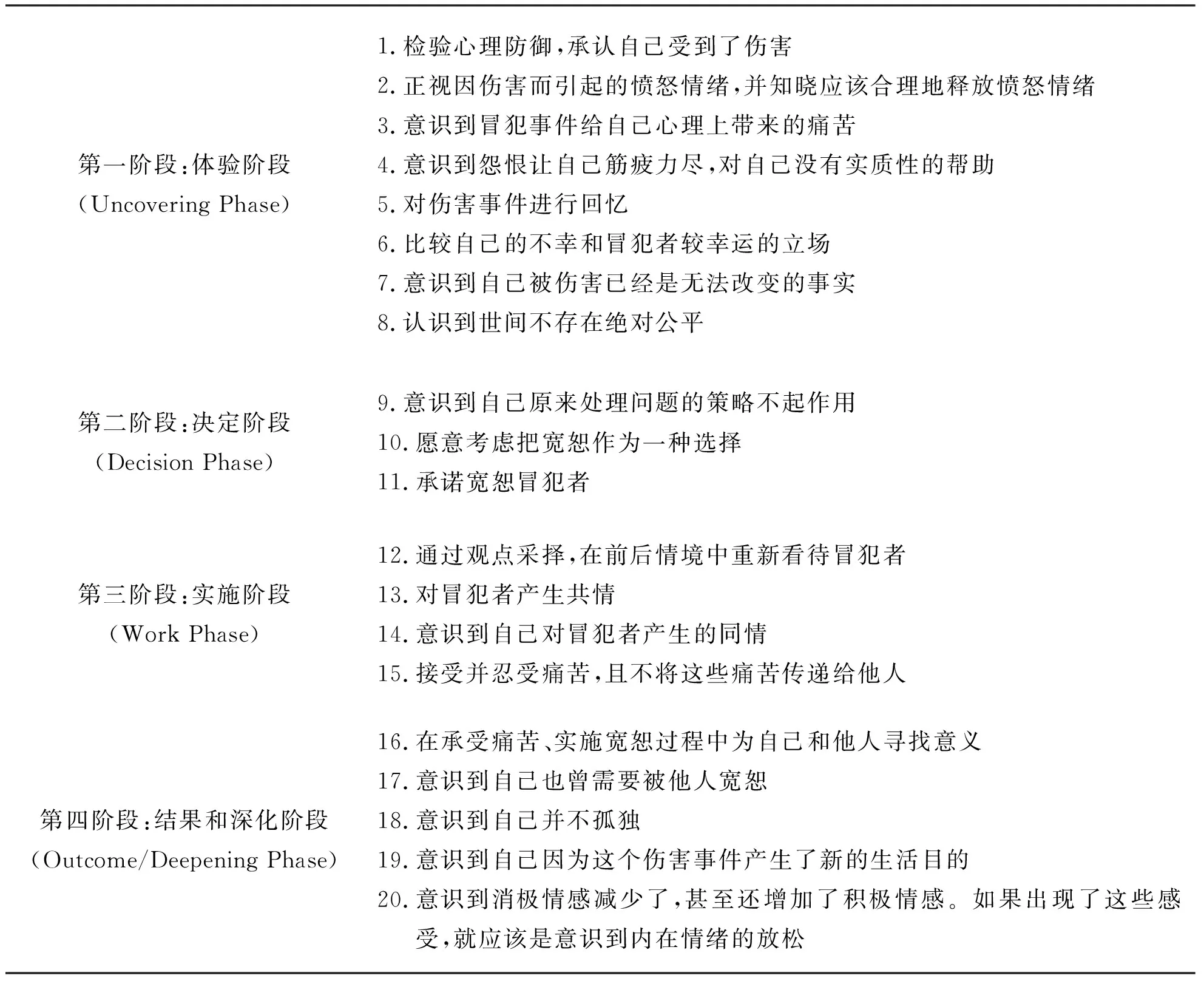

针对该问题,笔者认为,宽恕干预为一种可行的尝试。宽恕原本是西方宗教关注的话题,随着积极心理学的兴起,宽恕作为一种积极心理特质受到心理学研究者的关注。宽恕心理研究的权威Enright认为宽恕是当个体面对伤害事件时,选择放弃消极的应对方式,通过积极的情绪、行为和态度来面对伤害事件[4]。在此基础上,Enright关注了宽恕在心理治疗与教育中的运用,并提出了一个宽恕干预的模型,见表1[5]。

表1 Enright宽恕干预模型

从表1可以看出,该模型将宽恕及相关的干预过程分为4个阶段,共20个单元:第一阶段是引导干预对象重新认知和体验自己曾经历的伤害事件,在此基础上引导干预对象接纳自己曾经出现甚至现在仍然存在的不良情绪;第二阶段要让干预对象理解宽恕的内涵;第三阶段是帮助干预对象从更多的角度来认识冒犯者和冒犯事件,重构对人际关系的认知;第四阶段是帮助干预对象进一步强化宽恕意识,并引导他们做出真正的、有价值的宽恕决定。

有研究指出,农村留守儿童出现攻击行为和同伴冲突,在一定程度上与他们对人际关系的错误认知和应对有关[6]。相反,建立积极友善的人际关系对降低攻击行为有着显著的作用[7]。宽恕干预恰恰被认为有助于改善人际关系,并能够改善那些由人际关系问题而导致的心理与行为问题[8]。经过半个世纪的研究,宽恕干预已形成了较为成熟的模式。本研究将采用团体宽恕干预的方法,提升农村留守儿童的宽恕水平,降低他们的攻击性。

二、研究方法

1.研究对象

在江苏省5所农村小学随机选取四年级、五年级、六年级学生,经过学校同意,由班主任向所在班级学生统一发放问卷,由学生带给家长完成填写。共发放问卷650份,剔除无效问卷后,有效问卷为626份,有效率为96.3%,研究对象的基本信息详见表2。

表2 研究对象基本信息一览表(N=626)

经筛查,311名留守儿童中,有32人存在攻击性行为问题(具体筛查工具和筛查标准后文将详细介绍),比例高于非留守儿童(11/315,χ2=11.303,df=1,ψ=0.14,P=0.001),一定程度上说明留守儿童的攻击性行为问题确实更加显著。

上述32人中排除2人不愿意参加干预活动,实际参与研究的干预对象有30人,其中,男生25人,女生5人;干预对象的年龄在10—12岁之间(M=10.6,SD=0.93)。随机将其分配到实验组和控制组,其中,实验组男生12人,女生3人;控制组男生13人,女生2人。

需要指出的是,本研究实验组和控制组均有15人,样本量相对较小。关于团体干预的样本量问题,樊富珉在《团体咨询的理论与实践》一书中指出,从干预对象的年龄来考虑,年龄越小,团体人数应该越少,例如大学生团体可以有8—15人,少年团体3—5人为宜;从干预目的来看,治疗团体的人数不宜过多,6—10人为宜,发展性团体可略多。本研究针对的是儿童群体,是为了干预其攻击性行为问题,团体规模为15人并不算少。此外,在近期国内外的研究中,类似的小样本干预团体并不少见[9-11]。在上述这些研究中,干预组和对照组的人数均在8—11人之间,并且均取得了较好的干预效果。因此,尽管小样本在一定程度上削弱了研究的说服力,但只要操作得当,依然能够得出可信的结论。

2.研究过程

具体研究过程如下:

第一,如上文所述,在5所农村学校进行初步筛查,并在311名留守儿童中筛查出存在攻击性行为问题的儿童32人。

第二,向这32名儿童及其监护人说明测查结果,并介绍本研究的内容和作用,在此基础上询问儿童本人及其监护人是否愿意参与此次干预研究。

第三,确定30人为研究对象后,考虑到性别差异,按照性别分别将研究对象随机分配到实验组和控制组。

第四,为避免多次测量对研究对象产生不良影响,直接将筛查中的问卷得分作为前测的基线分数。

第五,对实验组开展为期6周(每周1次干预,每次干预时间为60—90分钟)的宽恕干预,与此同时,控制组不接受任何干预。

第六,干预结束后,对所有研究对象进行后测,收集后测分数。

第七,在干预结束3个月后,对两组研究对象进行再次测试,收集追踪测量数据。

第八,追踪数据收集完毕后,对控制组也开展同样的干预活动,以确保控制组儿童能获得同样的帮助。研究流程详见图1。

图1 研究流程图

3.研究工具

(1)Achenbach儿童行为量表

Achenbach儿童行为量表(Child Behavior Checklist,CBCL)最先由Achenbach及其同事于20世纪70年代末开始使用[12]45-52。发展到现在,CBCL包含家长版问卷、教师版问卷和智龄10岁以上儿童版问卷,本研究使用的是家长版问卷,由家长根据家庭和儿童的真实信息以及儿童近半年来的行为表现填写。

CBCL问卷已在世界多个国家和地区得到了有效性验证,有着较好的信效度指标。研究以CBCL攻击因子的得分为筛选标准,其中,男孩的攻击因子包含23个项目,女孩的攻击因子包含25个项目,每一个项目均以0、1、2计分,项目得分相加得到的总分越高,表示攻击行为问题越严重,当分数超过98百分位时,即可认为该儿童的行为存在异常。徐韬园在总结了涉及该问卷的研究后指出,男孩20分和女孩21分可作为攻击性行为异常的筛选标准[12]47-48。由于男生和女生的题量不一样,在本研究中,取题目平均分进行比较。本研究的数据显示,在男孩群体中,问卷的内部一致性系数为0.801;在女孩群体中,问卷的内部一致性系数为0.788。

(2)宽恕问卷

宽恕问卷(The Forgiveness Scale)由Rye等人[13]编制,用于测查人际互动中当个体受到侵犯后在情绪、认知和行为方面的反应。问卷包括15道题目,采用5点计分,将反向计分的题目反转计分后,总分越高表示宽恕水平越高。在本研究中,该问卷的内部一致性系数为0.88。

4.干预方案设计

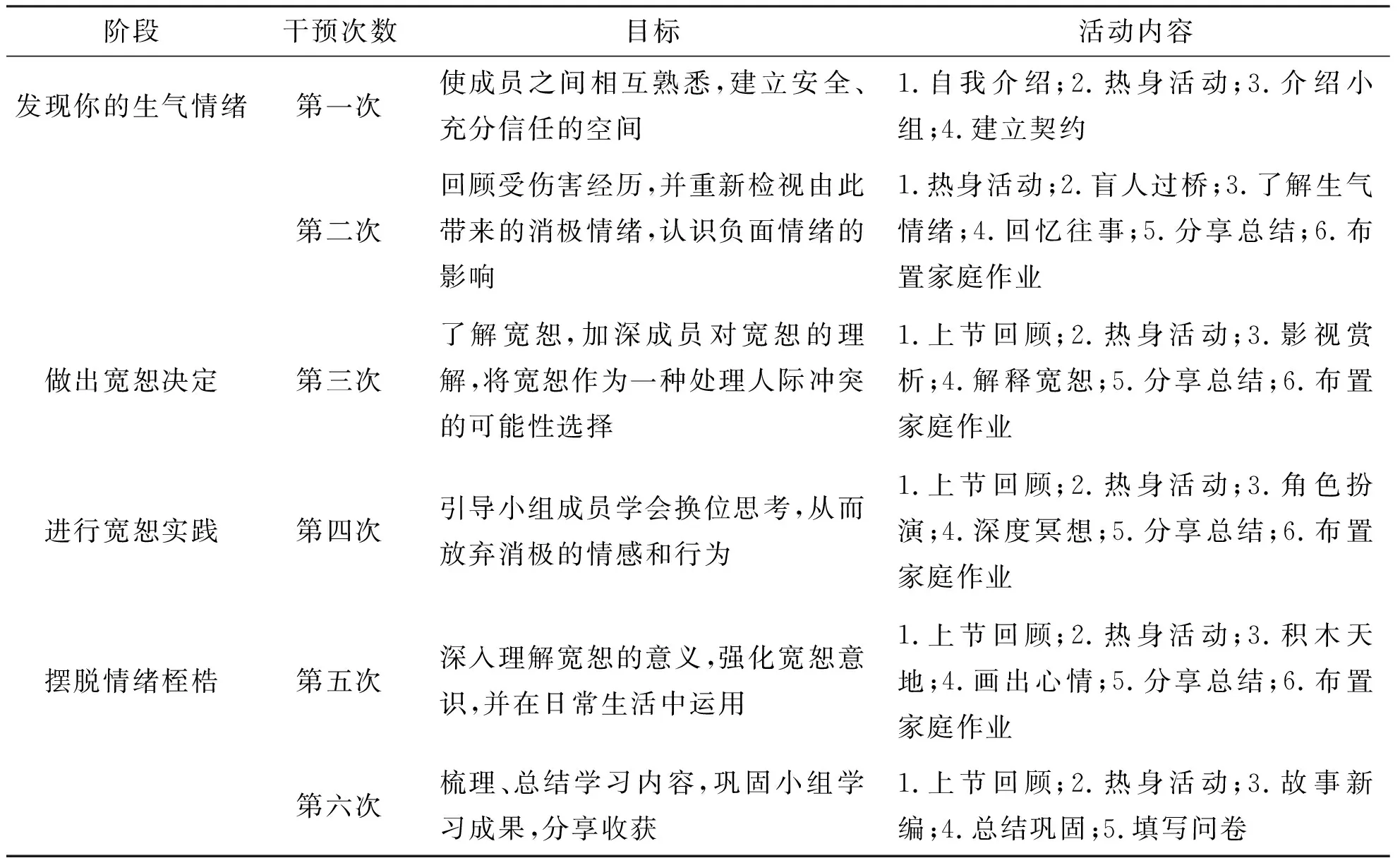

基于Enright宽恕干预的基本模式,结合表1中的干预过程,同时兼顾农村留守儿童心理与行为的特点,本研究设计了6次干预,分属表1中“体验”“决定”“实施”和“结果和深化”4个阶段,并分别将其命名为“发现你的生气情绪”“做出宽恕决定”“进行宽恕实践”和“摆脱情绪桎梏”,具体内容如表3所示。

表3 活动方案设计内容一览表

三、研究结果

1.小组间的同质性分析

实验组和控制组儿童的年龄、留守年限、家庭社会经济地位、儿童行为量表和宽恕问卷得分等信息如表4所示。其中,家庭社会经济地位(Socioeconomic Status)是发展心理学研究中常用的研究指标之一,被认为对儿童青少年的发展有着重要影响,常以家庭收入、父母职业和父母受教育程度作为儿童家庭社会经济地位的指标[14]。故此处也将其作为同质性检验的指标之一。

表4 两组干预对象的同质性检验一览表

利用独立样本t检验对干预前实验组和控制组儿童的年龄、留守年限、家庭社会经济地位、儿童行为量表和宽恕问卷前测得分的差异进行检验,结果显示,两组儿童在以上数据中均不存在显著差异。该结果表明,两组儿童在干预之前是同质的。

2.实验组和控制组宽恕问卷数据比较

表4显示两组在干预之前,宽恕问卷的得分之间不存在显著差异。表5进一步显示,在后测和追踪测试中,实验组的宽恕得分均显著高于控制组。具体而言,经过干预,实验组的宽恕水平明显上升,而且在活动结束后的3个月仍然维持着较高的宽恕水平。该数据结果一方面表明宽恕干预的针对性,即干预确实围绕宽恕这一主题而开展;另一方面也进一步验证了宽恕干预对提升干预对象宽恕水平的作用。

表5 实验组与控制组宽恕水平前测、后测及追踪数据分析一览表

3.实验组和控制组攻击性行为数据比较

表4显示,两组在干预之前,攻击性行为的得分之间不存在显著差异。表6进一步显示,在后测和追踪测试中,实验组的攻击性行为的得分均显著低于控制组。

表6 实验组与控制组攻击性行为前测、后测及追踪数据分析一览表

具体而言,如图2和图3所示,经过干预,实验组的宽恕水平显著提升,攻击性水平显著下降,而且在活动结束后的3个月,实验组的宽恕水平和攻击性水平仍然维持在后测数据的水平。该结果在一定程度上说明宽恕干预方案可以降低儿童的攻击性水平,且具有一定的稳定性。

图2 实验组和控制组在宽恕问卷得分上的差异变化

图3 实验组和控制组在攻击性水平上的差异变化

此外,为进一步验证干预的有效性,将实验组的攻击性行为数据与留守儿童中不存在攻击性行为问题的279人进行对比。结果显示,实验组的前测数据显著高于该群体(t=8.58,P<0.01,cohen’sd=2.69);后测和追踪测量数据中,尽管实验组的数据还低于正常留守儿童群体,但两者之间已不存在显著差异(t后测=0.31,P后测=0.756,df后测=292;t追踪=0.40,P追踪=0.689,df追踪=292)。

4.干预效果的访谈评估

为进一步确认干预的效果,在追踪测试完成之后,研究组还对部分干预对象及干预对象的同学和老师进行了访谈,通过实验组儿童的自我感受以及周围人的描述,进一步评判干预的效果和稳定性。考虑到篇幅有限,笔者从干预对象、干预对象的老师和干预对象的同学中各选一例加以呈现,部分访谈实录如下:

某干预对象:“通过这次活动,我知道和别人闹矛盾、发脾气是解决不了问题的,反而会让人家越来越讨厌我。虽然有的时候并不是我的错,是别人惹我的,但以牙还牙的做法是没有用的。我以后会继续把活动中学到的东西用起来,不做活动中老师说的‘小炸药包’,把我自己和别人都炸坏了。”

某干预对象的老师:“以前如果班级里有同学惹到他了,他肯定会以牙还牙,加倍报复回去,经常有同学来我这里告他的状。如果我批评他,他也会很不服气,甚至故意在班里违反纪律、调皮捣蛋。最近他变得没以前那么暴躁了,可以比较好地控制自己的情绪,还会在教室里宣传他们在活动中学到的内容。他感觉活动很有趣,很喜欢参加。”

某干预对象的同学:“我感觉XX变好了,因为有次班长说她坏话被她知道了,她生气了好久,但她不敢跟班长正面对抗,只敢在我面前骂班长,基本每天都要骂,而且骂得很难听,我都快被她烦死了。她参加你们组织的活动后,我就再也没有听到她骂班长了。”

以上访谈结果显示,参与干预的儿童能够以宽恕为工具,更加理性地去理解和认知人际关系,进而从认知和行为两个层面出发,较好地控制自己的行为,做好情绪管理,最终降低攻击性水平,构建良好的人际关系。此外,以上访谈是在追踪测试完成后开展的,这也在一定程度上体现了宽恕干预对降低农村留守儿童的攻击性水平具有较好的稳定性。

四、讨论

1.攻击性行为的检出率及其原因分析

如“研究对象”部分所述,311名留守儿童中,有32人存在攻击性行为问题,攻击性行为的检出率约为10.29%。该检出率高于张田和傅宏研究中的数据[15],更高于20世纪90年代的调查数据[16]。这可能源于两点:第一,如前文所述,农村留守儿童由于缺乏父母监管、学校教育有限、周围环境不利等因素,容易产生暴力和攻击性行为[3];第二,随着智能手机的普及和手机游戏的盛行,当前农村留守儿童沉迷手机游戏,尤其是玩暴力手机游戏的现象愈发严重[17]。基于社会学习理论,网络游戏中的暴力行为会对游戏玩家起到示范作用,他们长期接触暴力游戏会产生对暴力行为的脱敏,进而引发暴力和攻击性行为[18]。因此,亟待关注农村留守儿童的暴力行为和攻击性行为问题。

2.干预有效性的机制分析

本研究显示,宽恕干预在提升干预对象宽恕水平的同时,也有效降低了干预对象的攻击性水平,这与宽恕和攻击性之间的关系有关。一方面,儿童的攻击行为可能源自他们对人际关系的错误认知和归因,以致出现情绪管理和行为方面的问题[19];另一方面,宽恕所针对的恰恰是因人际关系而造成的心理困扰[8]。正是因为这种契合性,使得宽恕干预能够有效降低农村留守儿童的攻击性水平。

这种宽恕干预对攻击性行为水平的抑制作用的机制通常表现为两个方面:一方面是认知层面,即经过宽恕干预,干预对象能够较好地从包括宽恕在内的积极角度去认知人际关系,避免用冲动的、情绪性的方式来理解人际关系,进而避免攻击思维和攻击行为的出现;另一方面是行为层面,即干预对象能够将在宽恕干预中习得的行为模式运用于生活中的人际交往,正如前文Enright对宽恕的界定,用积极的认知、态度和行为取代消极的认知、态度和行为。

3.干预中的伦理要素考虑

本研究属于临床心理干预研究,需要关注研究的伦理规范。具体而言,本研究主要从以下几方面考虑了研究的伦理要素:

第一,所有测查结果均坚持保密原则,仅向测查对象及其监护人报告测查分数及其意义;第二,研究秉持自愿原则,所有测查均征得学生本人、学生监护人、学校和老师的同意,是否参与干预活动也完全征求学生及其监护人的意见;第三,为确保所有研究对象都能获得同样的干预,在研究结束后,研究团队还对控制组儿童开展了同样的心理干预活动,确保他们能够和实验组儿童一样获得有效的帮助。

4.研究展望

本研究基于宽恕干预的模式对农村留守儿童的攻击性行为进行了干预实践,干预的稳定性和有效性都得到了验证。在此基础上,仍有一些问题在后续的研究中值得进一步探讨。第一,尽管宽恕干预能够有效降低农村留守儿童的攻击性水平,但与其他干预模式相比,宽恕干预是否更优?这需要后续研究的进一步验证。第二,宽恕干预模式对攻击性行为的干预效果是否存在群体差异?例如,早在20世纪80年代就有研究者通过元分析研究指出儿童的攻击性行为存在性别差异[20],近期的研究也进一步验证了该结论[21]。干预对不同性别的儿童是否存在差异,值得后续研究。第三,儿童的攻击性行为受到多方面因素的影响,既包括儿童自身的气质特点、情绪调节能力等,也包括家庭环境、教养模式等,还包括儿童所处的学校、社区等环境,因此,需要在干预模式的设计上综合考虑多重因素的作用,以期能够更好地促进儿童心理与行为的发展。