构建“时间尺”让时间量感可视化

——浅谈如何破《认识几时几分》时间量感构建之难

文|李苗苗

在某次二年级阅卷中,有这样一道题引起了笔者的关注。

题目:3:30 时,时针和分针所形成的较小的夹角是什么角?

A.锐角 B.直角 C.钝角

阅卷中,发现大部分学生都选了B(直角)。此题既考查了学生对3:30 这一时刻的认知,又考查了这个时刻所对应的时针、分针的位置指向关系。错误率如此之高,引起了笔者的注意和思考,后来有幸参加了一个学习小组,对这一内容进行了专题研究。

在课堂教学之前,笔者对本校二年级两个班学生进行了知识学习的前测问卷与分析,情况如下:

1.时间认读前测(测试题略)。

从前测数据中发现:整时的认读是一年级上册学习过的知识,学生准确率较高。半点的认读,部分学生对钟面中1 大格表示5 分钟不清晰,较多学生错误地以为分针指着几就是几分。此外,问卷错误率最高的是10:45,学生对时针的判断和认读不清晰,特别对时针指向的位置不明确。

2.时间画读前测(测试题略)。

从前测数据看,画的正确率明显偏低于读的正确率。一方面,错误的共性是部分学生对钟面上1 大格表示5 分钟不清晰;另一方面,难点在于时针的位置,不是正好对准整数时,学生不容易辨析时针是指向前还是指向后。从调查的整体数据来看,学生脑海中的“时间尺”尚不清晰,这也是学生需要进一步学习和掌握的。

基于以上调查和分析,小组成员在教学实践中更加关注两点:一是引导学生正确认读时间,知道分针走1 小格是1 分钟,通过一分一分的量感累积,明白1 小时等于60 分;二是引导学生经历观察分针与时针联动的动态过程,感知分针在走且走得快,时针也在走但走得慢,进而掌握非整时的时候,时针大致指向的位置,建立属于自己的“时间尺”,进而构建起时间从动态到书本习题静态的表象,逐步从时间量感过渡到空间量感。

一、多元建构的画图表征,初识“时间尺”

美国数学家洛克哈特说:“我们需要对它进行度量,并不是使用诸如直尺、量角器之类的笨拙的现实工具,而是使用头脑。”认识时间是学生生活中时间量感的培养,学生在头脑中经历了“时间单位不断累加”的过程,得到了度量读取钟面时间结果。在这个过程中,“时间单位”是度量时间的工具,即“时间尺”的刻度。量(第4 声)是量(第2 声)出来的,度量单位的个数就是量的大小。

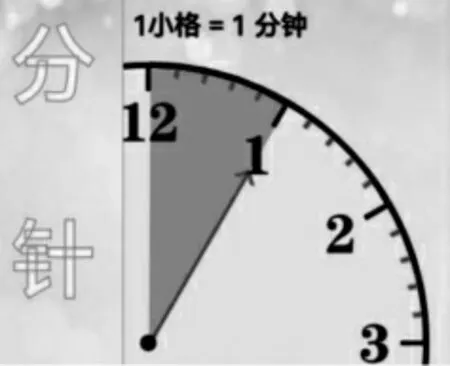

1.建“时间尺”刻度——“分”(1 分钟)。

在课的一开始,先让学生去尝试画时间,暴露出学生对分针走过时间的疑问,即1 分是指什么,5 分又是指什么。在教学实践中,各个班级中都会呈现出两种画法(如下图),这时候教师再请学生以小组合作的方式来辨一辨、说一说,从而借助学情展开对时间的讨论。

【教学片断1】

展示学生的两种答案:9:05 和9:25。

师:你们同意谁的画法?

师:(指着1)怎么是5 分呢?

生:1 小格是1 分,这里有5 个小格。

师:谁懂他的想法,你能边指边说吗?

生:(指着PPT)我知道1 小格是1 分,1 大格里有5 个1 小格,就是5 分。

(课件演示分针走1 小格)

师:确实,分针走1 小格就是1 分钟,如果继续再走1 小格呢?现在是几分?

师:现在能和你的同桌说一说为什么指着1 就是5 分吗?

师:你还能找到这样的5 分吗?

(板书:分针走1 大格是5 分钟)

【设计意图:在对比反馈中先解决学生第一次的认知冲突“分钟指着1 为什么是5 分钟”和“钟面上的一分钟,到底是怎样的”。进而理解分针走1 小格是1分钟,5 小格就是5 分钟。随后又通过PPT 放大的动态演示,感受分针从1 分钟到5 分钟的变化过程,建立起一分钟一分钟的时间量感,清晰“时间尺”上一分一分的刻度,让学生逐步感悟度量时间的本质,唤起生活中的时间度量意识。】

2.建“时间尺”刻度——“时”(1 时)。

学生已经知道分针走1 小格是1 分钟后,再引导学生关注时针的指向。当分针在1 分1 分走动的时候,时针也在走动,且走得慢。为了让学生感受时针和分针的同步转动,突破将近几时的难点,教师可以利用多媒体课件,通过动态演示,并用不同颜色标注出扫过的区域,用扇形画面让时间的量感“可视化”。

【教学片断2】

师:知道了分针指向5 是25 分,那你觉得现在钟面正确表示9 时25 分了吗?

生1:不对,因为9 时25 分,时针不是指向9,而是在9 和10 之间。

生2:因为分针在转动的时候,时针也在转动,它不是停在9 的。

生3:如果时针一直指着9,时间就不动了,所以要从9 走过去一点,但是不能到10。

课件播放从9 时到9 时25 分的过程,体会时针随分针的转动而转动。(如下图所示)

随后引导学生做两个猜想:分针在钟面上走一圈是多少时间,同桌合作想办法验证。这个相对来说比较简单,学生通过一分一分或五分五分地数一数,在数的过程中,逐步构建分针走一圈是60 分钟、走半圈是30 分钟的量感累积。随后第二个猜想:当分针在钟面上走了一圈的过程中,时针如何变化?通过用时针走动来表述1 小时的变化过程,建立起“时间尺”的刻度“时”。

【设计意图:这一环节主要是引导学生初步感知和聚焦时针的量感累积,在经历猜想、观察、验证的过程中,知道在两个相邻整时之间,时针的位置指向,清晰“时间尺”上几时整、几时多、几时半、快到几时等时刻的时针刻度。进一步明白1 小时在钟面上的两种表示方式,理解分针走一圈的时间和时针走一大格是同步的、相等的,从而建构起1 小时=60 分钟的概念。】

二、分针与时针的动态联动,理解“时间尺”

学生对时间的认识,是借助头脑中时间单位的表象进行度量和读取的过程。一年级整时的学习,主要是分针指着12,时针指向几就是几时。二年级的非整时学习,对几时几分的认识,要从两个方面着手:分针需要一分一分或五分五分累积读取;而对几时的读取,是介于两个数字之间的,并非是完整的单位1,需要正确判断出是指上还是指下。学生对时针表示时间读取有困难,从这点上讲,也对学生的时间量感提出了更高的要求。

【教学片断3】

在上一猜想环节,当分针在钟面上走了一圈,时针如何变化?学生理解了分针走一圈的时间和时针走一大格是同步的,但部分学生心中还是有疑问,时针走了一大格,这个一大格为什么走这么慢?如果一大格不到,又是什么时间呢?所以在教学第二部分,主要是更细致地处理一些特殊时刻,如9:15、9:30、9:45、9:55 等,引导学生感受分针没有走完一圈,时针指向位置的变化。

随后在课件动态的演示中,学生体会时针与分针联动的极限时间,时针和分针是同步一起走动的,只是分针走得快,时针走得慢。再定格上述中的几个特殊时间的演示,让学生清楚感知分针和时针指向的位置关系。

【设计意图:在想一想、说一说、辨一辨等一系列操作体验活动中,引导学生掌握几时几分的本质,构建学生时针与分针同时走动的量感,逐步在脑海中清晰属于自己的“时间尺”,达到从时间感知过渡到空间感知的目标。】

三、动态与静态的度量联动,丰富“时间尺”

量感的培养不仅需要借助反复的测量操作,也需要在学习中慢慢积累。整堂课的设计与学习,学生几乎都是在动态的过程中感知的,分针、时针动态画面的演示,让学生充分感受分针从12 开始的转动过程和时针1 小时走动的过程,让时间的读取有迹可循。但回到练习的测评中,往往都是静态的,所以在教学中,也做了动态与静态的联结。只出示时针指向的位置,让学生猜测大致的时间,其实是进一步让学生在脑海中丰富“时间尺”,逐步将“时间尺”转化为“空间尺”的积累与运用。

【教学片断4】

课件逐一出示三个钟面。第一个钟面(隐去分针,出示4:15 的时针位置);第二个钟面(隐去分针,出示4:30 的时针位置);第三个钟面(隐去分针,出示4:59 的时针位置)。

师:请你想想,第一个钟面是什么时间,并说说你的理由。

生:因为分针走一圈,时针会走一大格,现在时针才过了4 时一点点,所以可能是4 时15 分。

师:请你想想,第二个钟面是什么时间,并说说你的理由。

生:时针在4 和5 中间,正好是一半,分针应该走了半圈,是4 时30 分。

师:第三个钟面呢,你觉得是什么时间呢?你是怎么想的?

生1:我觉得是5 时,因为时针到5 了。

生2:时针感觉快要到5,可能是5 时还不到点。

【设计意图:当学生根据时针想象分针位置的时候,需要充分调动其对“时”和“分”运动轨迹的理解,思考当分针一分一分累积的时候,时针是怎么转动的,转动多少,从而估计大概的时刻。这样的活动体验是有挑战、有趣味的,在提升学生思维能力的同时,也再次强化了学生对时间量的认知经验。】

综上所述,教师需要基于学情精心设计多元的体验活动,让学生在不断辨析和内化中亲历时间“量”积累的过程,逐渐形成并清晰构造属于自己的“时间尺”,从“隐”到“显”,获得时间的量感;从“无”到“有”,建立时间的量感。让学生从“量”的视角厘清分和时的关系,加深对时针、分针联动性的印象,突破认几时几分的学习难点。