声景概念下城市安静区的类型、特征与塑造*

许沛晨,孟 琪,晏 伟

引言

噪声污染已经成为仅次于空气污染的第二大环境污染因素。因此,建立城市安静区可以有效地减少噪声对人居环境的影响,从而达到舒缓身心和疾病恢复等作用[1]。一些欧洲城市已经将花园、城市公园和广场定义为城市安静区,并加以保护[2]。我国2022年颁布的《中华人民共和国噪声污染防治法》提出“鼓励开展宁静小区、静音车厢等宁静区域创建活动,共同维护生活环境和谐安宁[3]”,从国家法规的层面首次明确了城市安静区的重要性。目前,已有的城市安静区划分主要采用环境声级作为衡量标准。如《欧洲噪声指令》采用平均昼夜声压级来定义城市安静区[4]。综合城市安静指数、宁静评级等声学指标也用于评价城市安静区[5-7],不过这些指标的计算仍基于最大声压级、声级的时间特性、声学复杂性等客观因素。另一方面,仅从控制环境声级的角度并不能创造良好的声学感受[8]。例如一项研究指出,在植被丰富的环境中,居民可以接受更高水平的交通噪声[9]。因此,城市安静区的建设和评价不能仅依赖控制环境声级。在我国的古诗词中,对于安静区有很多记载,如“万籁此俱寂,但余钟磬音”、“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”。这些诗句体现了安静区的丰富内涵。因此如何从我国的文化背景和居民的声环境感受出发,理解安静区的概念和安静的内涵仍需进一步研究。

声景作为“某场境下个人或群体对声环境的感知、体验或理解”[10],其价值在于将声音视为一种资源,而非消极因素。目前城市安静区的研究均可以归属在声景的研究范畴下。例如,在英国和中国香港的城市空间评价中,自然景观以及建筑物、历史构筑物等场境特征被用于安静感的评级[11-13]。在声源感知的角度下,水声、风声和鸟鸣声等自然声都有助于安静声景的营造[14,15];而儿童嬉闹声和机械声被普遍认为减弱了宁静感[16,17]。安静区声环境体验研究,更集中于健康效益[18]和压力恢复[19]。在不同群体对安静区的体验或理解方面,法国居民更关注安静区是否可以满足社交等行为需求[20];瑞典民众表示安静区可以促进健康效益,平衡城市发展[21];英国民众则认为自然景观越丰富的区域就越安静[13]。以上研究表明,依靠声景手段进行城市安静区研究尤为重要。然而,如何从声景概念出发对我国城市安静区进行分类,需要考虑哪些特征还不明确。

综上所述,本文通过扎根理论与视听交互实验等方法,旨在探究以下研究问题:(1)如何从声景的角度对我国城市安静区进行分类;(2)不同类型安静区的特征受哪些因素影响;(3)如何塑造我国的城市安静区。

1 研究过程与方法

研究过程包括收集安静区素材,扎根理论和视听交互实验三个步骤。

1.1 安静区素材

安静区素材用于扎根理论访谈、视听交互实验以及城市安静区的特征差异性分析。本研究参考以往安静区的研究文献[1,11],选择花园、公园和广场等城市绿地,并综合考虑自然和人文景观、区域、环境的差异性,选取了20个典型城市空间作为研究对象。如图1所示,其中自然场景具体分为植物场景、水体场景;建筑场景具体分为人文场景和生活场景。在这些城市开放空间中,研究采用360°全景相机和高保真录音机分别采集视频和音频素材;采用BSWA801型声级计记录环境声级。使用Adobe Audition软件对所录制音频进行校准,使实验过程中高保真耳机所播放素材的音量与真实环境中的音量相匹配[22]。

图1 安静区素材分类

1.2 扎根理论

扎根理论是一种从数据中构建理论的社会学方法[23]。通过系统的数据收集和分析程序,扎根理论有助于阐明现象的基本定义,因此这一方法适合在初始研究中构建理论框架。扎根理论已经应用于创建健康声环境的概念框架[24]与确定城市声景保护价值[25]。因此本文采用扎根理论的研究方法,建立基于声景概念下的城市安静区的研究框架,步骤如图2所示。所选择的被访者考虑了不同年龄、性别、职业与文化程度的群体[23,25]。当被访者达到20人(12名男性,8名女性,年龄23-60岁)时,数据达到饱和,因此访谈人数满足扎根理论的研究需要[23]。访谈首先通过半结构化访谈调查被访者对城市安静区多方面的认知;其次被访者通过VR设备并佩戴高保真耳机体验图1所示的城市场景,并回答不同场景中对安静的感受。访谈的录音由研究人员转录为文字,最终获得了7万字的访谈文本,并这些文本采用扎根理论的多级编码技术进行分析。在开放编码中,搜索并整合文本中的关键短语,将其命名为标签,通过比较短语之间的联系和相似之处,使其概念化,再将标签逐步概念化为范畴。在轴心编码中,对范畴进一步比较,发展出子范畴与子范畴的维度,同时确定范畴之间的联系,建构出概念框架的雏形。最终通过选择核心范畴,形成城市安静区的研究框架。

图2 扎根理论与视听交互实验

1.3 视听交互实验

根据扎根理论提取出的安静区类型,通过视听交互实验分析安静区的影响因素,如图2所示。问卷采用七分李克特量表,问卷内容包括声源类型、声感知、环境特征、其他环境感知以及安静区类型几个方面。共有30名被试(15名男性,15名女性)参与了实验。实验过程中所有受试者佩戴VR设备与高保真耳机观看图1中的20个视频素材。每个素材被剪辑成30秒,在每个问卷填写过程中循环播放。受试者针对20个视频素材填写问卷,并评估这些场景中安静区的影响因素。最终获得了600份问卷样本,用于安静区的影响因素分析。

2 城市安静区的类型

本节首先通过声景的概念(图3)来构建城市安静区的研究框架,以对安静区进行分类。首先对访谈所得到的文本数据进行开放编码。开放编码过程如表1所示。标签为被访者提到的具有安静区特征的关键词;标签被概念化为被访者对安静区的认识(概念化过程1)。这些认识又被概念化为安静区的影响因素(概念化过程2),并最终被逐步整合为范畴,从而构成图4中安静区的研究框架。研究通过对文本数据进行比较分析,将安静区的影响因素分成a1到a89的标签,其中标签a2和a25描述了机械声对安静区的影响,因此被集成为概念aa1,并被进一步概念化为机械声(Aa1)。标签a3和a18描述了谈话声和儿童嬉闹声对安静区的影响,被集成为概念aa2;描述音乐声影响的标签a6被概念化为aa3,它们被进一步概念化为人工声(Aa2)。通过同样的概念化过程发展出了概念Aa3自然声和Aa4声环境。Aa1,Aa2,Aa3和Aa4被概念化为范畴A1“声环境”。最终,通过相同的编码过程,对应声景的概念框架,识别出了安静区的六个范畴,分别是:“声环境”(A1)、“场境”(A2)、“期望”(A3)、“感知”(A4)、“反应”(A5)和“结果”(A6)。基于对每个范畴的解释,建立了城市安静区的概念框架,以说明这些范畴之间的关系,如图4所示。

表1 开放编码的过程

图3 声景的概念框架[10]

图4的框架表明各类场境会产生不同的声环境,声环境与场境共同影响人们的期望与感知。场境塑造了不同的场所,人们对这些场所都会产生一定的声环境与活动方面的期望,这些期望会影响人们的感知和反应。基于不同的声环境与场境,在期望的作用下,人们会产生不同的声感知和其他环境感知,这些要素共同影响了人们对安静区的反应,这些反应包含积极的与消极的反应,最终产生结果,即对安静区的判断。

图4 安静区的研究框架

声环境主要分为声级和声源。相对声级因素而言,声源的作用对安静区的影响被更多人关注。机械声存在的区域不会被被访者定义为安静区。复杂的人群活动也会破坏安静,其中儿童的嬉闹声对安静的影响最大。人们对音乐声的评价会受到音乐形式的影响,平缓的音乐能够使人感到平静,而节奏过快的音乐则会破坏安静。被访者普遍认为自然声对安静有积极意义,其中鸟鸣声是安静区最受欢迎的声音,而蝉鸣会使人感到燥热,无法平静。

场境包括空间环境、自然景观和建筑景观三个子范畴。通过对这些子范畴进一步比较,发展出子范畴的维度[23]。例如,空间环境发展为空间形式、物理环境、声源可见性和可达性四个维度;自然景观发展为植物、水景和景观质量三个维度;建筑景观发展为建筑形式、体量和设施三个维度。在维度中通过对标签进行概念化和整合,发展出维度的关键点[24,25]。例如,空间形式的关键点包括封闭性、围合感、空间大小、空间形状和视野状况等要素。物理环境的关键点包括时间、温度、天气与季节、颜色和阳光与阴影等要素。

期望代表了人们在安静区内对安静或吵闹的期望,包括对活动的期望和对场所的期望。人们对旅游景点、商业空间、广场、和交通节点等场所都会产生吵闹的期望,而对院落等场所会产生安静的期望。人们在安静区会产生对休息、交流、娱乐等活动的期望。当活动不符合人的期望时,会被认为是不安静的。

感知包括声感知和其他环境感知两方面。在声感知方面,使用者对声环境的感知可以用声景感知评价和声景感知维度的指标来评价,其中声景感知评价包括声舒适度和主观响度两个指标,声景感知维度包括放松度、交流性、空间性和动态性四个指标[26]。在其他环境感知方面,场景中的自然氛围、城市氛围、历史氛围、纪念性氛围、人文气息和生活气息都会对使用者产生影响。

反应表示了人们对安静区内声环境和场境的感知特点。消极的反应表现为环境不稳定,人们无法保持内心的平静,这样的环境即无法成为一个安静区。而积极反应则包括亲近自然、有亲切感、有活力、和谐等评价。

结果用于判定该区域是否属于安静区。吵闹意味着该场景无法构成城市安静区。安静的结果可以归纳为不同的安静区类型。人们对安静区中不同声环境、场境、期望和感知的反应具有明显差异性,依据辞海中对各类反应的描述,将范畴提炼为释义,最终归结为类型(表2)。例如在某区域中听不到任何声音或有一定的自然声,使用者会在这里期望得到专注并感知到自然氛围,此时会有凄凉、沉闷的反应,这样的安静区符合无声沉寂的释义,在辞海中将这种释义形容为寂静,因此将这一类型安静区定义为寂静。同样的,有着自然声与植物景观的曲折空间,能够让人有放松的期望和自然氛围的感知,使人产生亲近自然、幽寂的反应,释义为幽雅清静,最终被定义为幽静。而一些安静区轮廓较为规则,有着纪念氛围或历史氛围,能够使人产生庄重、严肃的反应,释义为严肃安静,最终被定义为肃静。以此类推,最终形成了寂静、幽静、肃静、娴静、沉静和恬静六种城市安静区类型。在下文中将分析安静区的特征和塑造方法,以体现这些安静区的应用价值。

表2 安静区的范畴、释义及类型

3 城市安静区的特征分析

本节通过对视听交互实验收集到的问卷数据分析上文六种类型安静区的差异和影响因素。3.1安静区类型差异分析采用非参数检验;3.2安静区影响要素分析采用斯皮尔曼相关性检验。R代表相关性系数,p代表显著性水平。

3.1 安静区的类型差异

图5分析了上文中20个视听场景在六种不同类型安静区之间的差异性。结果表明,寂静、幽静、娴静和沉静在生活场景与其他场景之间均存在显著差异(p<0.01),被访者表示这几种安静均不会用来评价生活场景。幽静和恬静的显著差异均存在于水体场景与植物场景之间(幽静p<0.01,恬静p<0.05),这说明自然景观中的水景和绿化配比给人带来的幽静和恬静感受有显著不同。肃静在人文场景与其他场景间存在显著差异(p<0.01),被访者表示肃静多用于评价人文场景。娴静和沉静的显著差异还出现在人文场景与植物场景之间(p<0.01),表明人文景观在自然环境中的比例给人带来的娴静和沉静感受有显著不同。另外,幽静在各场景中的差异最为明显,而恬静在各场景之间的差异最不明显。

图5 场景间的安静类型差异分析

3.2 安静区的影响要素

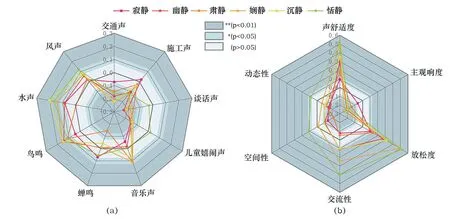

本节分析了声源要素、环境要素和感知要素与各类型安静区之间的关系。其中声源感知频率与不同类型安静区的相关性如图6(a)所示。除寂静外,交通声与其余安静区类型均产生显著负相关(R在-0.145到-0.225之间)。施工声与幽静、娴静和恬静呈显著负相关(R在-0.102到-0.164之间),这表明交通声和施工声等机械声是影响是否安静的主要声源。在人工声方面,除恬静外,其余安静区类型均与谈话声和儿童嬉闹声呈显著负相关(谈话声R在-0.150到-0.225之间,儿童嬉闹声R在-0.133到-0.156之间);而音乐声与肃静和娴静呈显著正相关(R值均为0.109)。在自然声方面,蝉鸣仅与肃静呈显著负相关(R=-0.146),这说明蝉鸣是影响肃静的主要声源;鸟鸣与风声在大多数情况下与安静类型均呈正相关,这说明鸟鸣和风声在各种类型安静区中均有积极作用。因此在安静区中应尽量控制机械声的强度,并降低谈话声和儿童嬉闹声,以提高自然声的感知频率。

声景感知评价和声景感知维度与安静区类型的相关性分析,如图6(b)所示。声舒适度与几种安静区类型均呈显著正相关,其中恬静的相关性最高(声舒适度R=0.517),寂静的相关性最低(声舒适度R=0.095)。主观响度在大多数安静区均呈显著负相关(R在-0.148到-0.241之间)。放松度与几种安静区类型均呈显著正相关,其中恬静的相关性最高(放松度R=0.517),寂静的相关性最低(放松度R=0.103)。交流性与寂静和肃静没有相关性,与其他安静区均呈正相关,其中恬静的交流性最高(R=0.403)。空间性和动态性与恬静呈正相关(空间性R =0.116,动态性R =0.085),与娴静没有相关性,与其他安静区均呈负相关(空间性R在-0.090到-0.215之间,动态性R在-0.105到-0.167之间)。研究表明,在声景感知评价方面,恬静能够有效提高声舒适度,而寂静对声舒适度的改善作用不大。在声景感知维度方面,所有安静区均有助于提高放松度,大部分安静区有助于提高交流性,而人们只能在恬静中感受到较高的动态性和空间性。

图6 声感知与安静类型的相关性,a声源感知频率,b声景感知评价与感知维度

环境要素与安静区类型的相关性分析如图7(a)所示。其中阳光与各安静评价均无显著相关性,色调仅与恬静呈显著正相关(R =0.123)。空间规则性(如空间轮廓)与肃静呈弱正相关(R=0.062),与幽静、恬静和寂静呈负相关,其中幽静与空间规则性的负相关最为显著(R=-0.256)。建筑体量与寂静和幽静呈显著负相关(寂静R=-0.170,幽静R=-0.223),与肃静呈显著正相关(R=0.120),与其他安静区类型相关性不显著。而植被密度与肃静呈弱负相关(R=-0.087),与沉静相关性不显著,与其他安静区类型均呈正相关(R在0.091到0.251之间),与幽静的相关性最为显著(R=0.251)。水景与肃静没有相关性,与恬静、沉静和娴静三种安静区呈显著正相关(R在0.170到0.205之间)。这表明肃静安静区以建筑景观为主,而幽静安静区以植物景观为主,水景更有助于塑造娴静、沉静和恬静安静区。规则的空间有助于塑造肃静安静区,而不规则的曲折空间更有助于塑造幽静安静区。

图7 环境要素和环境感知评价与安静类型的相关性,a环境要素,b环境感知评价

环境感知评价与安静区类型的相关性分析如图7(b)所示。自然氛围与肃静没有显著相关性,与其他安静区类型均呈显著正相关(R在0.087到0.289之间)。而城市氛围与六种安静区类型均呈负相关,但与恬静和肃静的相关性不显著,其中幽静与城市氛围的负相关最为显著(R=-0.311)。生活气息与恬静呈显著正相关(R=0.103),与其他安静区类型均呈显著负相关(R在-0.131到-0.228之间)。而人文气息与娴静、恬静、沉静和肃静均呈显著正相关(R在0.137到0.228之间)。历史氛围和纪念性氛围均与肃静、娴静和沉静三类安静区呈显著正相关(历史氛围R在0.211到0.332之间,纪念性氛围R在0.263到0.456之间),而纪念性氛围与肃静的相关性最为显著(R=0.456)。历史氛围与恬静呈显著正相关(R =0.158),纪念性氛围与恬静没有相关性。研究表明自然氛围有助于塑造除肃静外的大部分安静区,人文气息和历史氛围均有助于塑造除寂静和幽静外的安静区,而生活气息仅有助于塑造恬静安静区。

4 城市安静区的塑造

综合以上研究结果,本节侧重讨论如何塑造符合我国特色的城市安静区。表3给出了不同安静区的塑造方法及对应的行为需求,其中√表示符合,×表示不符合,-表示影响较小。

如表3所示,寂静被认为是一种缺少活力,声景单调的环境。因此,人们可以在寂静中逃离干扰,沉浸自然,实现专注的行为需求。在设计方面,可以通过提高植被的种植密度,构建不规则的空间形式,减少人工声的干扰,增强自然氛围来塑造寂静;幽静能够帮助使用者更好的亲近自然,实现放松、交流的目的,但无法很好地满足使用者的活动需求。在塑造幽静时,应选用较为封闭且不规则的空间形式,栽植丰富的植被,避免在视觉场景下出现大量建筑;肃静能够满足专注的行为需求,且通常会给人们带来严肃的感受,有助于使用者在肃静中体验纪念性和历史性的氛围。肃静主要由场景中较为肃穆的人文景观来营造,如纪念性和历史性的建筑,同时对应的空间轮廓应较为整齐;娴静的人文氛围浓厚,能够满足使用者放松、交流、开展文艺活动等行为需求。在设计方面,可以通过在城市开放空间设置艺术性的小品、近人尺度的休闲设施以及舒缓的音乐营造娴静;沉静能够促进交流,帮助使用者获得放松,同时利于使用者保持专注,但在活动需求方面受限。在自然景观或历史与纪念性景观中引入水声等自然声均有利于塑造沉静;恬静安静区充满活力,适合人们寻求放松、互动交流、开展活动。自然景观与城市景观的融合、生活气息与人文气息的营造都有助于塑造恬静,而空间轮廓过于整齐,则可能会降低人们对恬静的感受。

表3 不同安静区的行为适用性与塑造方法

结论

本文通过扎根理论与视听交互实验对城市安静区进行了初步研究,旨在探索城市安静区的研究框架、特征和塑造方式。主要结论如下:

在声景概念下建立了一个城市安静区的研究框架,包括声环境、场境、期望、感知、反应和结果,并从中国传统文化出发,将安静区归纳为寂静、幽静、肃静、娴静、沉静和恬静六个类型。其中,寂静的声景相对单调,缺少活力,声舒适度和放松度较低。幽静中更具自然氛围,有较高的声舒适度和放松度。肃静更具纪念性氛围,声舒适度和放松度较低。娴静更具人文气息,有较高的声舒适度和放松度。沉静则更能使人专注。恬静更具活力与生活气息,能够满足人们的活动需求。在城市安静区中,应降低交通声和施工声的强度;自然景观有利于塑造寂静、幽静和沉静等类型的安静区,其中植物景观有助于塑造寂静和幽静;水景有助于塑造沉静;音乐声和人文景观有利于塑造肃静和娴静;而恬静的塑造需要城市氛围和生活气息。

以上研究可以帮助设计师有效利用城市环境中的各类景观要素,来营造不同类型的安静区,提高城市环境的舒适度与活力,使城市环境更加丰富,从而提高人居环境的生活质量。

图、表来源

图3为作者根据参考文献[10]绘制;其余图、表为作者绘制。