玉舞人研究综述

寇钰洁 周剑虹

(西北大学文化遗产学院,陕西 西安 710127)

0 引言

玉舞人是指以玉石为制作材质并具有舞姿的人物形象。专家学者们对于玉舞人的研究总体呈上升趋势,从1991年常素霞《漫谈玉器中的人物造型》开始,研究玉舞人的文献逐渐增多。研究热潮始于2015年,以“玉舞人”为关键词搜索,每年文献都在5篇以上,2017年达到顶峰,共12篇,近几年来研究稍微减少。对于玉舞人的研究集中于考古、古代舞蹈史、设计学等领域,缺失对玉舞人的综述研究,因此有必要对玉舞人研究的进展与趋势进行梳理。本文核心内容是梳理这30年以来专家学者对玉舞人的研究分析,将他们的研究分为起源与分期和分类研究、舞蹈研究、功能研究这三大类。我国对玉舞人的研究总体而言是比较少的,其中以考证居多,这与玉舞人这类玉器本身出土较少、可供分析的实物材料较少有关。

1 玉舞人的起源与分期和分类研究

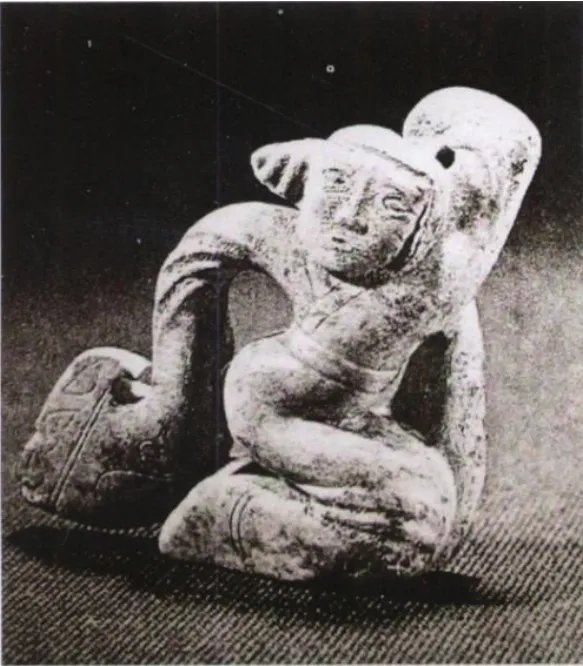

目前我国绝大多数玉舞人是考古发掘获得,最早的玉舞人是出土于河南洛阳金村战国时期墓葬的双人连体玉舞人。除洛阳金村战国墓出土的玉舞人(图1)外,发现的玉舞人大部分为汉代,共有70余件,比如江西南昌海昏侯刘贺墓中出土1件,山东五莲张家仲崮汉墓出土7件,江苏铜山小龟山汉墓出土6件,广州南越王汉墓出土6件,西安北郊井上村西汉晚期墓葬出土1件青玉玉舞人,东汉时期的河南淮阳北关一号墓出土1件褐玉质玉舞人,定县中山穆王墓和广州西村凤凰岗西汉墓中也有玉舞人出土。可见玉舞人起源于战国,兴盛于两汉时期,唐宋时期虽然也有玉舞人出土,但是数量极少,可能是对汉代玉舞人的仿制。

关于玉舞人的源起学界研究较少,贺鸣骏将历史文献资料和实物资料结合,分析从西周至战国的礼乐制度,认为玉舞人的出现不会早于战国。李文君、李国新指出汉人对长袖舞的喜爱是创造玉舞人的生活源泉,而汉代玉舞人多以细腰的模式出现,则是受楚文化的影响。卢丁认为玉舞人佩饰的出现与南方文化圈中的神女信仰有关。

关于玉舞人的分期,王倩依据考古类型学把两汉时期的玉舞人以西汉中期为界限分为两大发展阶段,前段为西汉早期(西汉初至文景时期)和中期(武帝至宣帝时期),流行第二、三类片状玉舞人,第一类圆雕玉舞人仅见于西汉中期;后段从西汉晚期开始到东汉晚期,以第四类玉舞人为主,玉舞人多雕刻精美、姿态优雅,东汉晚期变得较为粗糙。玉舞人的材质早期以青玉为主流,中期以后以白玉为主,白玉制成的玉器象征着神灵的庇佑。樊文杰考证了南昌海昏侯刘贺墓出土的玉舞人时代应属于战国晚期。

卢兆荫认为战国玉舞人与汉代兴盛的玉舞人有直接的渊源关系,并将玉舞人按照雕刻工艺分为双人连体玉舞人、平片阴刻玉舞人、平片透雕玉舞人、扁平圆雕玉舞人和圆雕玉舞人5类。张雅宁将玉舞人雕刻工艺分为三类:第一类是平片类,包括西汉早期流行的双人连体玉舞人,两汉时期都流行的平片阴刻玉舞人和以“翘袖折腰”为特点的平片透雕玉舞人;第二类是广州南越王墓出土的1件半圆雕类玉舞人;第三类是圆雕类玉舞人。鲍晓总结汉代玉舞人都是“长袖善舞”的造型,风格上可分为由简到繁三种类型,雕琢技艺也有精粗之分,绝大多数玉舞人带有一个或两个穿孔,可以单独使用,也可以与其他佩饰一起构成组玉佩佩戴在胸前或腰间。

通过这些文献资料可以看出,专家学者们对玉舞人起源分期和分类研究较多,在玉舞人的起源时间方面达成了共识,都认为其起源于战国,兴盛于两汉,两汉后衰落,玉舞人的分类大多按照雕刻工艺和舞人数量进行区分。但对玉舞人产生历史背景方面的研究较少,得出的观点也多样,虽然关于玉舞人产生的社会历史背景尚无定论,但是社会历史背景是一个复杂的综合环境,很难只受单一文化因素影响,这也是未来玉舞人研究值得继续深入的方向之一。

2 玉舞人的舞蹈研究

刘倬比较了河南出土(图1)和广州南越王墓出土的汉代玉舞人的舞姿和动态,发现南越王墓中玉舞人在服饰上有南越国独特的艺术风格,又与中原出土玉舞人在艺术形式上有许多相似之处。郑亚萌梳理了南阳汉画像石中的舞姿形象,认为在汉画像石和汉代玉舞人中普遍存在一袖扬起的舞姿,一袖绕至头顶的图式是玉舞人的标志性姿态。张雅宁从古代舞蹈史的角度研究了玉舞人蕴含的古代舞蹈文化精神,认为战国时期呈双“S”形的玉舞人体现了楚舞轻盈飘逸的特点,体现了楚国长袖细腰、长袂拂面的审美观念。汉承楚制,两汉时期的玉舞人继承了楚时的俗乐舞,但长袖更加飘逸,腰肢更加弯折,相对于战国时期的玉舞人动作造型更加狂放飞扬。玉舞人大多以女性舞者为主,但在西安的窦氏墓葬中出土了3个男性玉舞人(图2),他们舞姿有的阳刚坚毅,有的诙谐幽默,与汉代盛行的“百戏”有关。舞蹈形式有独舞、群舞和女子长袖对舞。张亮也认为汉代玉舞人跳的是楚舞,《韩非子·二柄》记载:“楚灵王好细腰,而国中多饿人。”作者从统治者的好恶分析汉代各地墓葬出土的玉舞人,其都符合细腰长袖的特点。

图1 洛阳金村战国墓出土的玉舞人(美国弗里尔美术馆藏,线图源自《洛阳金村古墓聚英》)

图2 西汉东郊窦氏墓出土的玉舞人(摘自西安市文物保护考古所《西安东郊西汉窦氏墓(M3)发掘报告》)

对玉舞人的舞蹈研究集中于舞姿、舞蹈文化和舞蹈的历史背景,学者们在玉舞人表演的到底是楚舞还是有中原特色舞蹈上产生了分歧。关于南越王墓出土的6件玉舞人(图3),王克芬先生认为其舞姿和服饰有中原风韵,包含古越族与汉族舞蹈文化相互交融的因素。而白芳先生认为这批玉舞人舞姿轻盈飘逸,体现楚舞特点,反映了楚越舞蹈文化交流的情况。黎国韬、陈熙在二位学者争论的基础上通过《史记》《韩非子》和《汉书》等史料论证这批玉舞人舞蹈主要属于中原风格,但玉舞人的面貌、服饰等有南越族人的特点,由此反映出西汉前期岭南地区已有中原与越族风格相融合的舞蹈出现。王倩认为西汉时期巫风盛行,南越王墓和西汉东郊窦氏墓出土的玉舞人刻画简略不美观,表演的可能是巫舞,玉舞人也是巫者。而卢丁认为玉舞人虽是舞姬甩袖过顶的造型,但是象征有和帝王匹配尊贵地位的神女。陈南则认为玉舞人舞蹈受道家黄老思想和追求长生飞升观念的影响。

图3 广州南越王墓出土的玉舞人(摘自黎国韬、陈熙《南越王墓出土玉舞人考》)

有关玉舞人舞蹈的研究较多,学者们在此方面研究范围较广,包括舞姿服饰、舞人身份、舞蹈文化等,且在舞姿上达成了共识,多数学者都提到一袖扬起绕至头顶、长袖细腰等词语,但在舞蹈文化和舞人身份上产生了分歧,玉舞人的舞蹈文化和艺术特征需要进一步研究,这不仅关于玉舞人这一类型的玉器,也和两汉时期不同地区间的文化交流密切相关,在此方面的研究需要多学科间的合作,从历史文献资料和实物资料两方面研究,对玉舞人舞姿、服饰、当时社会文化等不同角度研究,深入了解舞人反映出的历史文化信息,研究两汉时期不同地区间文化交流对玉舞人的影响,将现今仍处于争论中的问题探讨明白。

3 玉舞人的功能研究

卢兆荫认为玉舞人一般是做佩饰使用,大多出土于诸侯王女性亲属的墓中,说明玉舞人应是贵族妇女所喜爱的佩玉。马金花提到玉舞人多出土于西汉时期的高层贵族墓葬,以女性贵族墓葬最多,因此可以认为西汉时期拥有玉舞人的墓葬几乎都为女性贵族,并且玉舞人的造型是汉代妇女长袖善舞的真实写照。但王倩认为玉舞人并非贵族女性的专用佩饰,贵族男性、身份较低的男性和女性都可以佩戴。佩戴灵物以辟邪求福是汉代人普遍的诉求,人们佩戴表演巫舞的玉舞人,以求借助巫者的力量抵御来自鬼神世界的有害力量。刘云辉、刘思哲和王保平发现汉宣帝杜陵出土的立体圆雕玉舞人(图4)形体较大,无法当作佩饰,应是皇帝曲几上的陈设器,作为艺术品供人欣赏。卢兆荫认为玉舞人除了是汉代贵族妇女喜爱的佩玉外,在组玉佩中还有承上启下的重要作用。鲍晓认为玉是君子的标志,是身份与等级的象征,玉舞人作为两汉时期人们喜爱的佩饰,特点是形制简洁、便于随身携带,且造型完整圆润,在行走时不易磕碰,而“翘袖折腰”的造型既能体现袖舞飘逸的美感,又是最为适宜并具有高度概括性的经典舞姿,玉舞人可以体现佩戴者高尚的品行和独特的审美。张雅宁认为玉舞人具有审美功能,宗白华先生曾言:“中国向来把玉作为美的理想。”玉的质地温润有光泽,玉舞人翩翩起舞,十分优美(图5),深受古人喜爱。此外,佩戴玉饰被视作地位和品德的象征,因为玉料珍贵不易得,玉舞人盛行在有一定地位的贵族之中。春秋战国时期人们提倡“君子比德于玉”,玉被人格化、道德化,赋予了许多美德,形成“玉德”思想,《管子》提出“九德说”,《荀子》提出“七德说”,到了汉代,儒家“贵玉”和“玉德”思想得到继承和发展。李文君也认为玉舞人作为佩玉体现美德。边泽星将玉舞人功能分为两大类:一是汉代片雕类玉舞人可能是象征女官等级身份的“事佩”;二是玉舞人也可能用作“德佩”,有祭祀祈福、辟邪消灾、彰显品德等象征寓意,有心理安慰和信仰寄托的功能。卢丁认为玉舞人的寓意与女神崇拜有关,西汉时期女神崇拜扩展至中原地区,演化成更广阔的祈福辟邪、延寿厌胜等涵义。总的来说,玉舞人的功能包括审美功能,体现佩戴者的身份地位,彰显佩戴者的高尚品行,用来祈福消灾、抵御鬼神有害力量等。

图4 汉杜陵出土玉舞人(摘自刘云辉、刘思哲《汉杜陵陵区新出土的玉杯和玉舞人》)

图5 北京丰台大葆台二号墓出土(摘自《中国出土玉器全集1》第19页)

玉舞人的功能研究一直是玉舞人研究的重要组成部分,对玉器的研究也绕不开功能研究。学者们对玉舞人具有的功能已经进行了广泛和深入的探讨,他们的观点有的达成了共识,有的给予补充,总体来说收获颇大。但是在玉舞人的佩戴对象上有一定争议,玉舞人在不同身份佩戴者身上所起的作用不尽相同,这仍需要对出土实物资料进行深入解读,结合历史文献资料进行研究。玉舞人功能发展演变的时空过程可能会成为未来研究的新趋势,但目前来说只有卢丁涉及了这一部分的内容。此外,可关注如何将玉舞人长袖折腰、轻盈飘逸的美传达给人们,让人们感受古玉之美,玉蕴含古人对美德和君子之风的向往。

4 结论

根据上文可以看出,我国对玉舞人的分析大多集中在玉器的分期分类、人物造型及功能方面。本文发现关于玉舞人的研究主要包括起源的分期和分类、舞蹈、功能这三个方面,玉舞人具有很强的艺术性,学者们近年来也关注了玉舞人的雕刻工艺、舞蹈造型等,其中专家学者在玉舞人的起源时间方面达成了共识,都认为其起源于战国,兴盛于两汉,两汉后衰落,但在玉舞人产生的历史背景和表演何种舞蹈上产生了分歧,目前关于玉舞人功能研究已较为全面且相互补充,本文认为对玉舞人的研究仍需加强与历史文献资料的结合,从时空背景入手分析玉舞人产生的社会历史背景,分析两汉时期不同地区间文化交流对玉舞人这类玉器产生的影响,研究玉舞人功能发展演变的时空过程。

①常素霞.漫谈玉器中的人物造型[J].文物春秋,1991(2):58-65.

②樊文杰,张杰.南昌汉代海昏侯国刘贺墓出土玉舞人年代考[J].南方文物,2018(2):156-160,155.

③曹元启,王学良.山东五莲张家仲崮汉墓[J].文物,1987(9):76-83.

④南京博物院.铜山小龟山西汉崖洞墓[J].文物,1973(4):21-22,46,23-35.

⑤王炜林,王敏,张向阳,等.西安北郊井上村西汉M24发掘简报[J].考古与文物,2012(6):11-16,119-121.

⑥韩维龙,李全立,史磊.河南淮阳北关一号汉墓发掘简报[J].文物,1991(4):34-46,102-103.

⑦定县博物馆.河北定县43号汉墓发掘简报[J].文物,1973(11):8-20,81-84.

⑧古方.中国出土玉器全集[M].北京:科学出版社,2005:146.

⑨贺鸣骏.玉舞人源流初探[J].大众文艺,2013(1):280-281.

⑩李文君,李国新.袅腰甩袖、飘然幻化的舞魂——汉代玉舞人艺术风格探析[J].包装世界,2015(6):38-39.

⑪卢丁.汉佩杂考(二):翁仲、舞人[J].艺术设计研究,2018(4):13-19.

⑫王倩.两汉时期出土的玉舞人[J].美成在久,2018(1):72-85.

⑬卢兆荫.汉代贵族妇女喜爱的佩玉——玉舞人[J].收藏家,1996(3):4-7.

⑭张雅宁.古代玉舞人的舞蹈文化研究[D].北京:中国艺术研究院,2014.

⑮鲍晓.汉代玉舞人造型小考[J].艺术百家,2008,24(S2):180-186.

⑯刘倬.从出土玉舞人看南越宫廷舞蹈的形态特征[J].大舞台,2017(6):88-92.

⑰郑亚萌.南阳汉画像石中舞姿形象的梳理与辨析[J].北京舞蹈学院学报,2021(1):19-25.

⑱张亮.汉代“舞人”玉雕探析[J].南方文物,2013(4):191-193,196.

⑲王克芬.中国舞蹈发展史[M].上海:上海人民出版社,2003:99.

⑳黎国韬,陈熙.南越王墓出土玉舞人考[J].文化遗产,2011(1):150-156,161-162.

㉑陈南.中国古代“玉人”发展及其背后的信仰变迁——以汉唐至明清时期为例[J].收藏家,2020(1):45-50.

㉒卢兆荫.玉德·玉符·汉玉风格[J].文物,1996(4):47-54.

㉓马金花.风姿绰约妙丽擅舞——从侯马博物馆展出的一件玉舞人谈起[J].文物世界,2007(1):41-44.

㉔刘云辉,刘思哲,王保平.汉杜陵陵区新出土的玉杯和玉舞人[J].文物,2012(12):73-79.

㉕宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981:37.

㉖李文君.玉韵操雪——汉代片状玉器综合艺术语言研究[D].杭州:浙江农林大学,2017.

㉗边泽星.汉代玉舞人功能考[J].大众文艺,2020(10):253-254.