为国发光

——徐叙瑢

◎本刊综合

大到航空航天发展,小到生活中的照明,都离不开一门科学——发光学。可以说,正是发光学的广泛应用,才有了我们的现代化生活。在中国,提起发光学,就不得不提一个名字—— 徐叙瑢。

国之所需 吾之所向

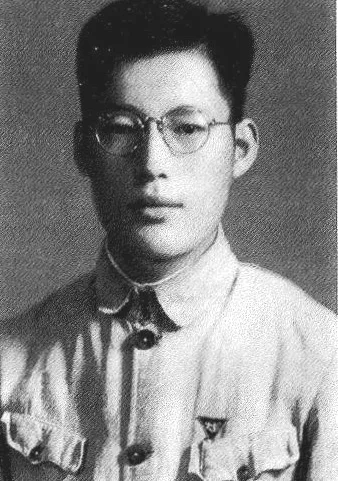

1922年,徐叙瑢出生于山东济南。少年时代,正值中华民族灾难深重之时,徐叙瑢的求学之路异常坎坷。他先是与山东各地近千名中学生一起,跋山涉水步行入鄂,转读湖北的一所中学,继而步行入川,在四川绵阳就读,之后凭借超凡的努力考入了国立西南联合大学(简称西南联大)。

1945年,从西南联大物理系毕业的徐叙瑢到北京大学物理系任助教,成为著名物理学家饶毓泰教授的研究生。23岁的他,已经找到了自己喜爱的研究方向——光谱学,并开始了科研“攻坚战”。

图1 徐叙瑢在西南联大毕业时的留影(图/《光明日报》)

此时,刚刚成立的中国科学院正从各方汇聚人才,组织上决定调徐叙瑢到中国科学院从事固体发光科学研究。那时候,中国的发光学一片空白,全国没有任何人做这方面的工作。

要放弃自己钟爱的研究方向,去研究一个未知的领域吗?

当了解到这项研究涉及国家迫切需要的技术,徐叙瑢毅然服从了组织决定。1951年,徐叙瑢被派往苏联科学院列别杰夫物理研究所深造。他的这次“转行”,成为中国发光学走向国际舞台的开端。

披荆斩棘 敢为人先

学成回国的徐叙瑢倡导建立我国第一个发光学实验室,我国发光学事业正式起步。他协助黄有莘教授在中国科学技术大学物理系组建了我国第一个发光专业,壮大发光学专业人才队伍。

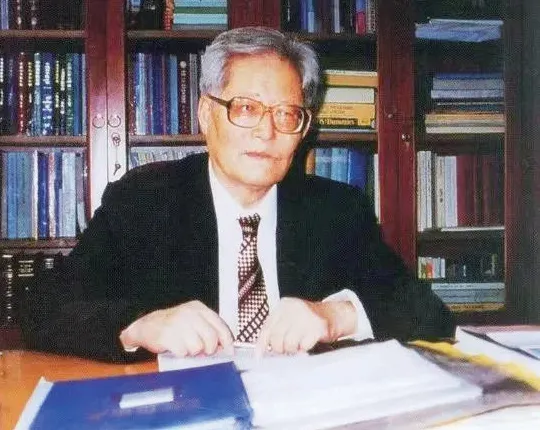

1982年,徐叙瑢研究了上千例癌血清的特异荧光,为早期诊断癌症提供了新的办法,该项研究被联合国教科文组织授予“发明创新科技之星奖”。1988年,他提出的“分层优化方案”为国际首创,并被国际同行广泛引用。

人们说,徐叙瑢在哪里工作,发光学研究基地就建在哪里。他仅用三年时间,就在北京交通大学建设了“铁道部信息存储、显示与材料部级开放实验室”,这个实验室设备先进、实验手段完备,被列为“211”重点建设项目。

徐叙瑢的光学研究成果在国际和国内的信息科学、能源科学、材料科学、生命科学、空间科学等领域得到广泛应用,使我国的发光材料产品走向工业化生产,并被大规模投入国际市场,在全世界高科技领域占有一席之地。

图2 徐叙瑢 (图/《光明日报》)

灯塔传承 甘为人梯

提起自己的科技成果和获奖的事,徐叙瑢总是语重心长地说:“我能有今天,是历史的机遇。不要宣传我个人,要宣传爱国主义,宣传为人民服务,使学生真正理解‘国家兴亡,匹夫有责’的内涵,激发他们的爱国热情和学习热情,报效祖国。这样,国家才能后继有人,才不被人欺侮,才会有希望。”

徐叙瑢言传身教,感染了很多人,为国家培养了近百名发光学的后继人才。80岁时,他还每天同年轻人一样早出晚归,长时间泡在实验室。95岁高龄时,他还指导着20名研究生的研究项目。

“我的责任就是把青年一代带到国际比赛的起跑线,让更多的年轻人超过自己。”徐叙瑢的一生都在拼尽全力做一束光,一束带领国人从黑暗的泥泞中挣脱出来的光,一束足以照亮中国的光。

名师点拨

作为学者,他是追光者,学成归国投身祖国科技建设,让我国的发光学走向国际舞台;作为导师,他是发光者,为祖国培养栋梁之才,成为照耀中国的光!

写作时可应用的主题:

一、爱国奉献。生长于民族危亡之际,受任于民族复兴之始。徐叙瑢舍弃最热爱的领域为祖国补齐短板,为祖国的科技建设贡献了毕生的精力,看淡荣誉,他是心怀祖国的人民科学家。

二、不惧困难。徐叙瑢不惧艰辛而求学,在一片空白的领域中披荆斩棘,完成从“0”到“1”的突破,他是敢于挑战、不惧困难的弄潮儿。

三、诲人不倦。徐叙瑢以立德树人为己任,不仅传授学生学术知识,还传递着奋斗、坚持、爱国的精神,言传身教,他是师者的表率。

——长沙市南雅中学 李璐琳