福建省耕地土壤pH空间分布及影响因素分析

程 金 张思文 黄文卿 张世昌 黄建诚 吴良泉 张江周*

(1.福建农林大学 资源与环境学院/国际镁营养研究所,福州 350002;2.福建省农田建设与土壤肥料技术总站,福州 350003;3.福建省闽侯县土壤肥料技术站,福州 350100)

土壤pH是土壤重要的化学性质之一,是土壤形成过程中多种因子综合作用的结果[1]。其对于土壤养分有效性、土壤微生物群落结构及作物生长有着重要影响[2]。研究表明过量施用氮肥、大气酸沉降是导致土壤pH下降的主要原因[3-5]。周晓阳等[6]研究长期施肥下我国南方典型农田土壤酸化特征发现,与不施肥对照相比,在平均施氮量为150 kg/hm2的条件下,土壤pH降低10.5%。Lungu等[7]研究表明,连续4年施用180 kg/hm2化学氮肥,土壤pH降低0.87。Cai等[8]研究指出,每公顷施用氮肥300 kg,8~12年后土壤pH下降1.4~1.6。同时土壤pH下降会导致土壤中K+、Ca2+、Mg2+等盐基离子淋失,增加土壤交换性H+和Al3+含量,造成养分平衡失调,影响作物生长发育[9-11]。研究表明,每降低一个pH单位时,小麦生物量降低40.0%,玉米生物量降低25.7%[12]。有关香蕉酸化土壤调控试验研究结果显示,低pH使香蕉的产量降低8~33%[13]。因此,土壤pH下降严重威胁粮食安全、土壤健康及耕地可持续利用。

福建省常年高温多雨,土壤淋溶强烈,脱硅富铁铝化作用明显,土壤普遍呈酸性[14-15]。1982—2008年67.6%的耕地土壤出现不同程度的酸化[16]。此外,农户为追求作物产量,大量施用化学肥料。据国家统计局数据显示,福建省农用化肥用量由2009年118.7万t增加到2016年的123.8万t。现在国家大力倡导化肥零增长和有机肥替代化肥,福建省农用化肥用量持续下降,2020年化肥用量为110.7万t。近十年化肥用量变化对土壤pH有何影响值得进一步研究。对龙岩烟草种植区的调研发现,植烟区平均土壤pH为5.23,适宜种植烟草(pH 5.0~5.5)的区域由2001年的62.3%增加到2011年87.9%[17]。福建省平和县柚园土壤pH为5.0,强酸性果园土壤占67.7%[18]。对福建省安溪县铁观音茶园调查发现,68.0%茶园土壤pH在4.5以下,不适宜茶树生长[19]。然而,已有研究主要集中在县域或者某一作物体系[17,19-20],在全省尺度上的土壤pH研究报道较少。且福建省地势高低起伏、土壤类型多样,全省共划分8个土类、14个亚类和29个土属[21],水稻、茶叶、烟草、蔬菜、水果等农作物种类繁多[22]。同时,土壤pH变化受自然条件、土壤类型和作物体系等影响。王洪等[23]研究表明,不同土壤类型、海拔高度、坡度等会影响陕西省耕地土壤pH变化。周洁莹等[ 24]研究认为氮肥施用量、黏粒含量、年均降水量、有机质含量等都是导致土壤酸化的潜在因子。目前,针对福建省耕地土壤pH的研究主要集中在县、市等单一区域,在省域尺度和大样本的基础上对土壤pH空间分布研究鲜见报道[17,20-21]。因此,本研究拟以福建省为研究区域,分析福建省土壤pH空间分布特征,探究自然条件、土壤类型、作物类型等对土壤pH的影响,明确土壤pH的驱动因子,为福建省耕地土壤酸化改良、合理养分管理和耕地产能提升提供重要参考依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

福建省地处中国东南沿岸,介于北纬23°30′~28°20′,东经115°50′~120°40′,境内山多地少,山地、丘陵占全省总面积的80%以上,海拔在2~2 185 m,平均海拔420 m。福建省地处中南亚热带,属典型亚热带海洋性季风气候,常年高温多雨,全省70%的区域≥10 ℃的积温在5 000~7 600 ℃,年平均气温17~21 ℃,平均降雨量1 400~2 000 mm。全省耕地面积1.34万km2,主要集中在沿海平原、沿河流域、山间谷地与低丘陵梯田等地。全省作物体系繁多,主要种植作物有水稻、果树、茶叶、蔬菜、烤烟和油料作物等。同时福建省有多种土壤类型,据第二次土壤普查,全省土壤划分为8个土纲,14个亚类,代表性土壤类型是红壤和黄壤,水稻土、赤红壤、紫色土、潮土、滨海盐土、风沙土等也有分布,其中,红壤占地面积最大、水稻土分布最广[21]。

1.2 数据来源

本研究数据来自福建省农田建设与土壤肥料技术总站,土壤样品采集于2016—2019年,采用五点取样法,五个样点混合成一个样品,采样深度为0~20 cm,共获得土壤普查样点数据4 261个(图1),样品采集后室内常温自然风干过2 mm筛后,用于测定土壤理化性质。样品采集时,详细记录了采样点的海拔、降雨量、土壤质地、土壤类型、作物体系等信息。土壤pH使用土壤pH计测定(V(水)∶V(土)=2.5∶1)。土壤有机质采用重铬酸钾氧化法测定。土壤pH数据分别按照不同海拔、降雨量、土壤有机质、土壤质地、土壤类型及作物类型等进行划分,用于数据统计分析。

图1 福建省耕地土壤pH采样点分布图Fig.1 Distribution of soil pH sampling points in Fujian Province

1.3 数据处理与分析

根据第二次全国土壤普查,划分土壤pH分级标准:碱性pH≥8.5、弱碱性7.5≤pH<8.5、中性6.5≤pH<7.5、弱酸性5.5≤pH<6.5、酸性4.5≤pH<5.5、强酸性pH<4.5[25]。试验数据在分析前进行正态分布检验和方差齐性检验。不同海拔、降雨量、土壤有机质、土壤质地、土壤类型及作物类型的pH差异及皮尔森相关分析采用IBM SPSS Statistics 26.0 进行分析,用 Duncan法检验处理间差异(P<0.05)。利用随机森林模型分析不同因素对土壤pH影响的重要性,随机森林利用R中“randomForest”包,各因素的差异性检验采用“A3”包进行。采用ArcGis 10.2软件进行地学统计分析,用普通克里金进行空间插值分析后编制土壤pH分布图,并添加指北针、比例尺、图例等要素输出。所有图采用Origin 2021作图。

2 结果与分析

2.1 福建省耕地土壤pH空间分布特征

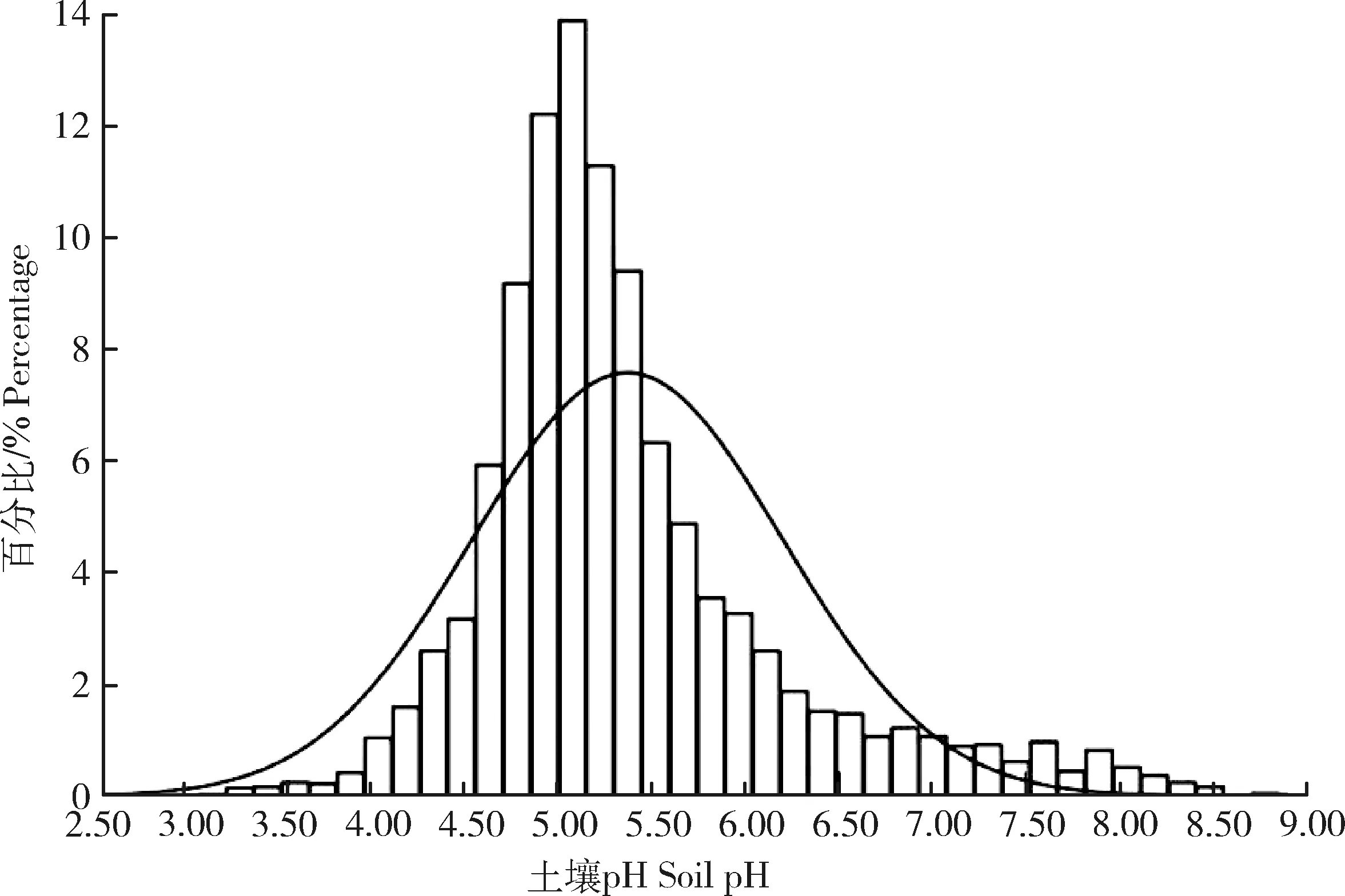

福建省土壤pH空间分布特征见图2。可见:福建省耕地土壤pH范围为3.00~9.62,平均pH为5.35,属于酸性土壤。对土壤pH值描述性特征进行统计,结果见图3。可知:强酸性土壤占福建耕地总面积的12.5 %,酸性土壤占56.8 %,弱酸性土壤占21.9%,中性土壤和碱性土壤分别占耕地总面积的6.7%和2.1%。整体而言,福建省土壤pH呈现东部沿海高、西部和中部低的趋势,其中强酸性耕地土壤主要集中在福建中部地区,酸性以及弱酸性耕地土壤主要集中于西部地区,中性以及弱碱性土壤主要分布在沿海地区。

图2 福建省耕地土壤pH空间分布特征Fig.2 Spatial distribution characteristics of soil pH in farmland of Fujian Province

图3 福建省耕地土壤pH频率图Fig.3 Frequency of soil pH in the farmland of Fujian Province

2.2 福建省各区市耕地土壤pH描述统计

由表1可见:福建省各市耕地土壤平均pH从小到大依次为,南平市(5.09)<三明市(5.16)<龙岩市(5.21)<宁德市(5.22)<漳州市(5.42)<厦门市(5.58)<福州市(5.62)<泉州市(5.90)<莆田市(5.96)。福建省各市土壤pH分析结果见图4。可知:南平市、三明市、龙岩市、宁德市以及漳州市耕地土壤pH主要集中在4.5~5.5,低于全省平均水平,土壤酸化严重;南平市、三明市、龙岩市、宁德市以及漳州市酸性及强酸性耕地土壤所占比例70%以上;厦门市、泉州市、福州市以及莆田市耕地土壤pH均值高于全省平均水平,土壤pH主要分布在5.5~6.5,处于酸性和强酸性耕地土壤所占比例为35%以上。

表1 福建各设区市耕地土壤pH描述统计Table 1 Descriptive statistics of soil pH in the cities of Fujian Province

图4 福建省各市土壤pH分级图Fig.4 Percentage of soil pH classification in cities of Fujian Province

2.3 土壤pH影响因素分析

2.3.1自然气候因素对土壤pH的影响

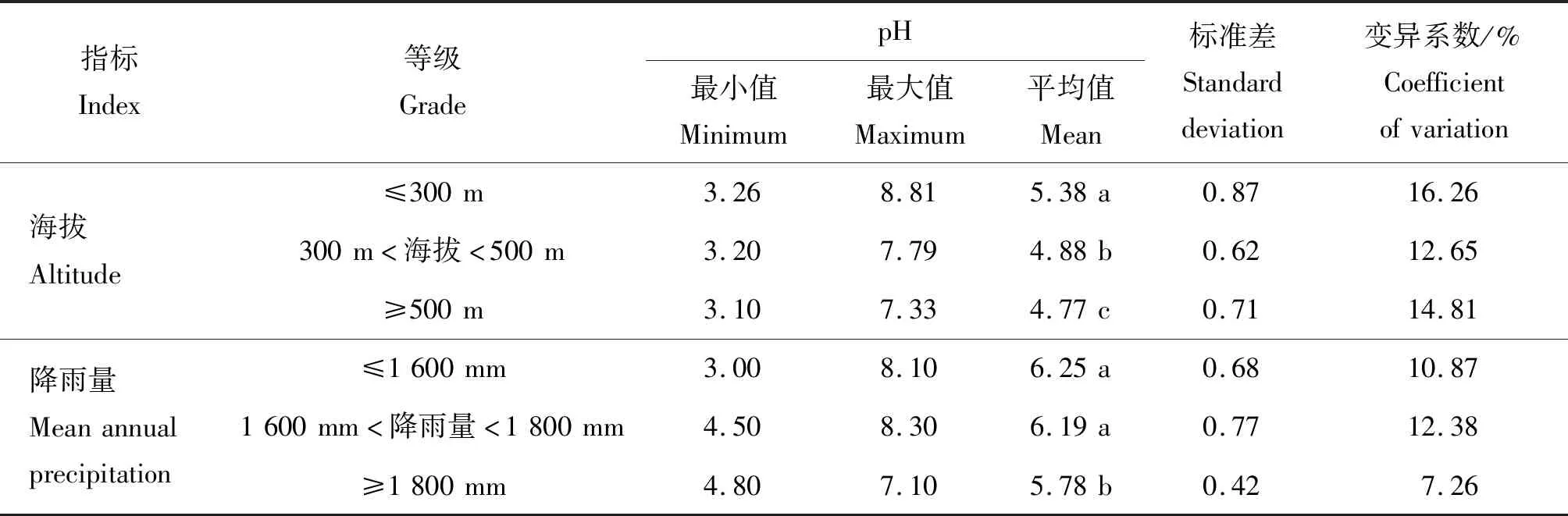

海拔和降雨量对土壤pH的影响见表2。可见:海拔和降雨量显著影响土壤pH。海拔≤300 m、300 m<海拔<500 m和≥500 m土壤pH分别为5.38、4.88和4.77,海拔≤300 m土壤pH显著高于其他2个海拔。对于降雨量而言,降雨量≥1 800 mm的土壤pH为5.78,显著低于降雨量≤1 600 mm 和1 600 mm<降雨量<1 800 mm的土壤pH,而降雨量≤1 600 mm和1 600 mm<降雨量<1 800 mm的土壤pH分别为6.25和6.19,两者间差异不显著。

表2 不同海拔和降雨量对土壤pH的影响Table 2 Effects of different altitudes and mean annual precipitation on soil pH

2.3.2土壤有机质对pH的影响

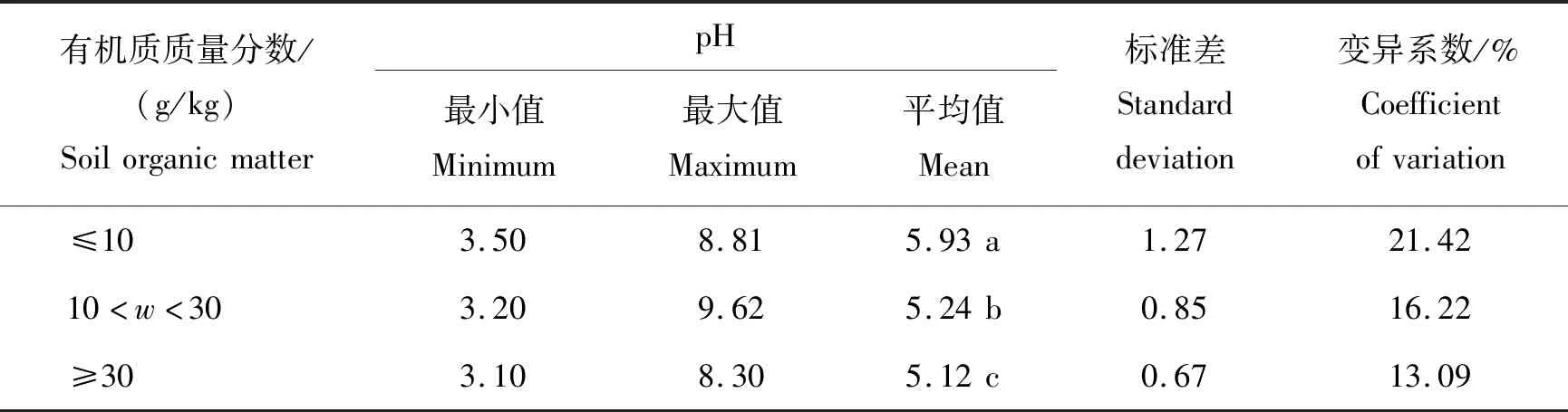

土壤有机质对pH的影响见表3,可见土壤有机质显著影响土壤pH。有机质含量≤10 g/kg、10 g/kg<有机质<30 g/kg和≥30 g/kg的土壤pH分别为5.93、5.24和5.12,有机质含量≤10 g/kg的土壤pH显著高于其他组别(表3)。

表3 不同有机质含量对土壤pH的影响Table 3 Effects of different organic matter on soil pH

2.3.3土壤质地和土壤类型对土壤pH的影响

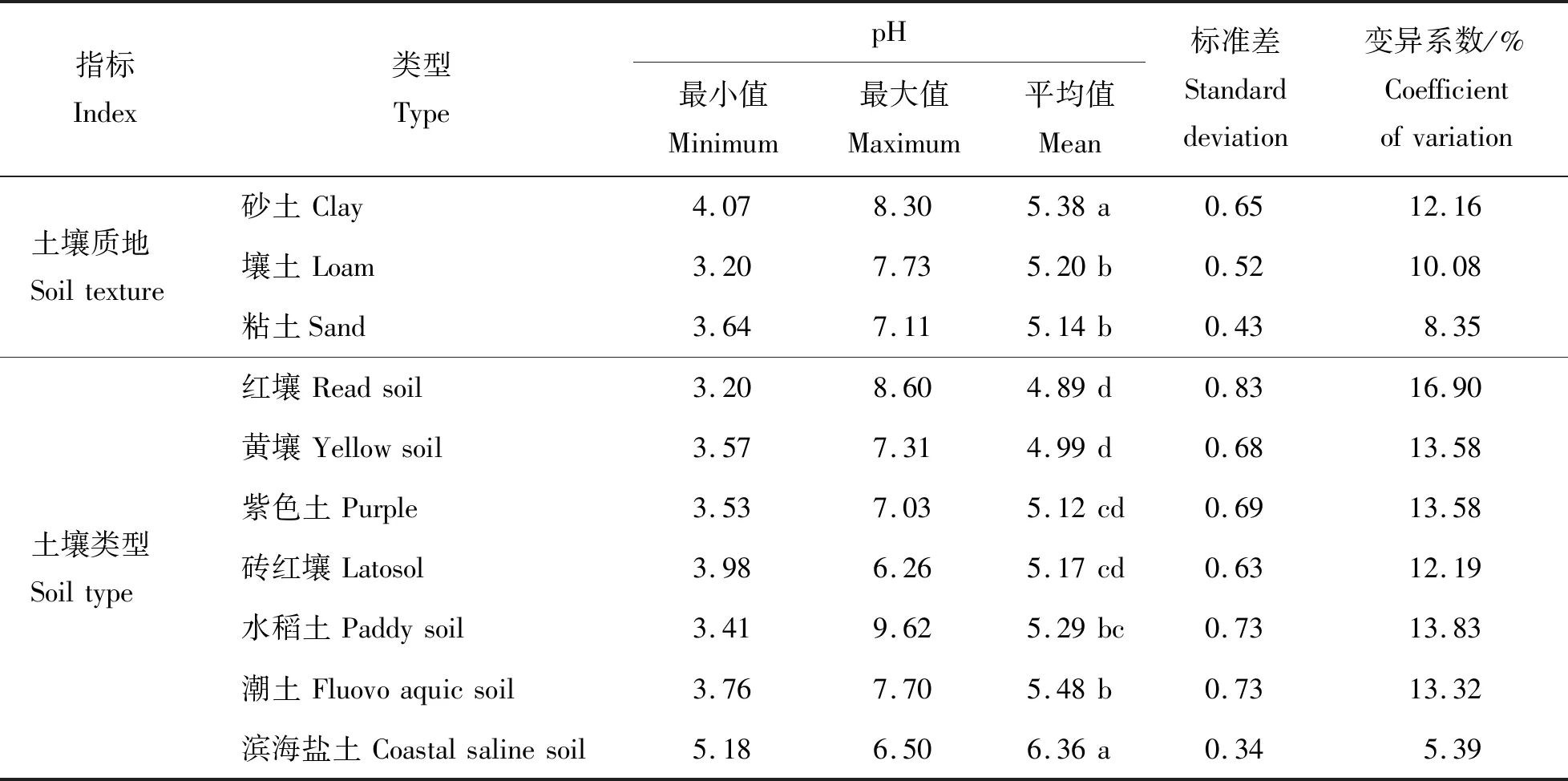

土壤质地和土壤类型对土壤pH的影响见表4。可知:土壤质地和土壤类型显著影响土壤pH。砂土、壤土和粘土的土壤pH分别为5.38、5.20和5.14。砂土土壤pH显著高于其他2个质地,而粘土与壤土无显著差异。全省主要土壤类型土壤pH由大到小依次是滨海盐土(6.36)、潮土(5.48)、水稻土(5.29)、砖红壤(5.17)、紫色土(5.12)、黄壤(4.99)、红壤(4.89),其中,滨海盐土土壤pH显著高于其他土壤类型;而黄壤和红壤土壤pH显著低于潮土和水稻土,后两者土壤pH差异不显著。

2.3.4作物类型对土壤pH的影响

不同作物类型对土壤pH的影响见表5。结果表明不同作物类型显著影响土壤pH。全省主要作物类型土壤pH由小到大依次为茶园(4.67)<果树(4.86)<烤烟(5.18)<水稻(5.25)<块茎(5.68)<蔬菜(5.78)<油料作物(5.81)。其中:茶园土壤pH显著低于其他作物类型,果树、烤烟和水稻类作物土壤pH高于茶园土壤;块茎、蔬菜和油料类作物土壤pH无显著差异。

表4 不同土壤质地和土壤类型对土壤pH的影响Table 4 Effects of different texture types and soil types on soil pH

表5 不同作物类型对土壤pH的影响Table 5 Effects of different crop types on soil pH

2.4 各因素与土壤pH的相关性及重要性分析

皮尔森相关分析显示土壤pH与海拔、降雨量和有机质含量呈极显著负相关关系(表6)。随机森林模型分析显示,土壤有机质含量和海拔是驱动土壤pH变化的重要因素,相对重要性分别为18.6%和17.2%;其次是年均降雨量、作物类型和土壤质地,相对重要性分别为10.6%、5.4%和1.1%(图5)。

3 讨论与结论

福建省耕地土壤pH自沿海至内陆山地依次降低,呈现东部沿岸高,西部和中部低的空间格局分布特征,整体上属于酸性土壤(图2)。Chadwick等[26]认为造成这一空间分布的因素主要与土壤类型和降雨量有关,自沿海至内陆山地地区土壤类型呈现从滨海盐土向红壤变化的特点,滨海盐土盐基阳离子含量较高,酸缓冲能力较强;红壤和黄壤在长期的成土过程中发生脱硅富铝化作用,土壤中交换性H+和Al3+含量较高,土壤pH较低,且红黄壤酸缓冲能力较弱。此外,徐福祥[21]研究表明,从沿海到内陆山地,年均降雨量逐渐增大,如武夷山等地年降雨量达到2 000 mm以上,高降雨量加剧钾、钙、镁等盐基离子淋溶,使土壤酸化加重。其次,Malhi等[27]

表6 各因素与土壤pH的相关分析Table 6 Pearson correlation of the influencing factors and soil pH

***表示相关性极显著(P<0.01)。*** indicates significant level at the P<0.01.图5 各因素对土壤pH变化的相对重要性Fig.5 Relative importance of various factors on soil pH change

研究表明,酸雨可直接导致土壤pH降低,以及黄聚聪等[14]分析发现2016年福建省酸雨出现频率超过50%。本研究结果也显示降雨量的增加显著降低土壤pH(表2)。同时,随着海拔升高,耕地土壤pH显著降低(表2)。一方面跟降雨有关,皮尔森相关分析发现,海拔与降雨量呈极显著正相关关系(表6),即海拔越高降雨量越大,降雨量造成盐基离子淋失,使土壤缓冲能力下降;另一方面海拔高度也会受光照、温度、热量等因素的影响,造成土壤pH下降,这与Guo 等[28]研究结果一致。

土壤有机质含量是表征土壤质量重要的指标之一,本研究发现福建省耕地土壤有机质含量与pH呈极显著负相关关系(表6),这与韩天富等[29]的研究结果一致。Liu等[30]在水稻土上的研究表明,土壤pH影响土壤性质和过程,在决定碳循环过程中起关键作用。Evans等[31]和Liu等[32]的研究指出,在低pH条件下,土壤有机质与铁离子、铝离子等金属阳离子形成复合物,降低有机碳的溶解性。此外,Liu等[33]在中国南方酸性土壤上的研究结果显示,土壤pH是驱动微生物群落结构变化的重要因素;Sinsabaugh等[34]和Malik等[35]研究表明,低土壤pH通过影响土壤中酶的活性,影响有机质矿化,改变碳周转过程,减缓有机质分解速率,从而造成有机碳累积,但土壤pH与有机质转化的机理需开展深入研究。

粘土的土壤pH显著低于壤土和砂土(表4),与魏鑫涛等[3]研究结果一致。粘土由硅酸盐矿物风化而成,通透性较低。刘优平等[36]认为,在酸性环境中,粘土渗透系数随时间推移而增加,而土壤pH与渗透系数呈负相关,即酸性环境中,粘质土壤pH较低;粘土的土壤含水量相对较高且通气性较差,氧气往往供应不足,土壤有机质在嫌气条件下分解速度减缓且不完全,易累积中间产物,如在长期或高度嫌气条件下往往会产生乙酸、丁酸等一系列有机酸,造成土壤pH下降。砂质土壤疏松,通气性较好,虽然砂土阳离子交换性能相对较低,但其在土壤酸化后恢复力较强,而粘土的恢复力较弱[3],这也可能是造成砂土土壤pH较高的原因之一。福建省砂土主要分布于沿海地区,多数为滨海风砂土,土质疏松,土壤pH相对较高。Chadwick等[26]研究指出,不同类型的土壤酸碱性与缓冲能力差异有关。仇荣亮等[37]通过对南方土壤酸沉降的研究认为,盐土、潮土对酸缓冲能力较强,此外,徐仁扣等[38]在分析我国农田酸化土壤缓冲能力指出,红壤、黄壤和砖红壤对酸缓冲能力较弱,Guo等[39]在中国农田酸化上的研究表明,水稻土受人为活动影响较大,过量氮肥投入加速了土壤酸化过程,造成土壤pH下降。本研究中,滨海盐土pH最高,红壤、黄壤及水稻土pH较低。

不同作物种植体系土壤pH差异主要跟施肥管理有关。李娟等[40-41]对福建省油料作物、蔬菜和块茎类作物开展了大量的施肥指标体系研究工作,极大的促进了优化施肥管理,同时这些作物有机肥投入量比较大,增加了土壤的缓冲能力,使土壤pH维持在比较适宜的范围。但李清华等[42]和倪康等[43]调查发现,水稻、烤烟、果树和茶园养分投入量,尤其是氮肥投入量是养分吸收量的几倍甚至几十倍,不合理施肥是导致土壤酸化的原因之一;另一方面朱齐超[44]定量了中国土壤酸化研究表明,作物收获会从土壤带走大量K+、Ca2+、Mg2+等的阳离子,如果不及时补充作物吸收带走的阳离子,会造成土壤阴阳离子失衡,按照阴阳离子平衡理论和养分归还学说,根系会向土壤中分泌质子,从而进一步加剧土壤酸化。众多研究表明,土壤pH变化的驱动因素中不合理施用化肥贡献占55%[44]。在所有作物体系中,茶园土壤pH最低,这与茶树的生长特性有关,Sun等[45]研究茶树根系生长发育时发现,茶树适宜生长在酸性土壤上,酸性土壤上铝的活性较高,而铝是茶叶生长必不可以少的营养元素,保持较低的pH能维持土壤中交换性铝的有效性,有助于茶叶的生长。在影响土壤pH的因素中,土壤有机质和海拔是驱动pH变化的重要因子,其次是年均降雨量、作物类型、土壤质地和土壤类型。但土壤pH是自然因素和人为因素共同影响的结果,单一因素对土壤pH的贡献率需要进一步深入研究。整体而言,不同地区自然条件(如气候、海拔、降雨量、温度)土壤类型、作物养分管理策略、耕作方式等存在较大差异大,导致土壤对酸碱的缓冲能力不一。因此在生产管理中需要根据自然条件和作物的生长特性优化施肥管理、增施碱性有机物料及土壤改良剂等,使土壤pH维持在适宜范围内,并提高土壤酸缓冲能力,从而提升作物生产力。如Zhang等[46]在福建省典型酸化区域(蜜柚种植体系)研究发现,通过优化60%的氮肥,同时施用石灰,增施镁肥可以显著提高土壤pH(提升0.34~1.09个单位),蜜柚产量提升26.8~34.2%[46]。此外,张思文等[47]在pH仅为3.9红壤中通过单施石灰发现可以提升玉米生物量17.1~51.8%。

综上,本研究主要结果如下:

1)福建省耕地土壤pH自东南沿海至内陆山地地区呈逐渐降低趋势,土壤酸化较为严重,酸性土壤占全省耕地面积的69.3%,强酸性耕地土壤主要集中在福建中部地区;

2)土壤有机质含量、海拔高度、年均降雨量、作物类型和土壤质地显著影响土壤pH变化。土壤pH与海拔、降雨量和有机质呈显著负相关关系。砂土土壤pH显著高于壤土和粘土;

3)土壤有机质和海拔是驱动土壤pH变化的重要因子,其次是降雨量和作物类型。

因此,在福建耕地土壤管理中要增施石灰、土壤调理剂等碱性物料,同时加大秸秆还田率,采用测土配方施肥技术优化养分投入,有效地防控土壤酸化,保证土壤可持续利用。