空间视阈下四川省县域生态文明发展水平研究

何蓉,黄鑫童,邵超峰,李甜甜,刘冬梅

(1. 四川省环境政策研究与规划院,四川 成都 610041;2. 重庆大学 环境与生态学院,重庆 400045;3. 南开大学 环境科学与工程学院,天津 300071)

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计[1-3]。2018 年党中央召开全国生态环境保护大会正式确立习近平生态文明思想,党的第十三届全国人大一次会议将“生态文明”写入宪法,党的十九届五中全会提出要完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,新时代推进生态文明建设被提到了前所未有的高度[4-5]。生态文明建设研究逐渐被学术界重视,已成为学术界关注的焦点,研究角度主要集中于生态文明的内涵、评价方法、影响因子、建设路径等。如刘经纬和李玉佳[6]、冯朝睿和尹俊越[7]、叶琪和黄茂兴[8]基于不同视角剖析了生态文明的内涵;张国兴和王涵[9]、熊曦[10]、苟廷佳和陆威文[11]、万炳彤等[12]从不同的角度构建了生态文明评价体系;黄智洵等[13]、岳梦婷等[14]研究了不同地区生态文明建设的影响因素;朱丽[15]、于欣鑫等[16]提出了生态文明建设的实践路径。

纵观已有研究,现有研究尺度多以国家[17]、省域[18]、市域[19]宏观尺度为主,研究区域重点集中在长三角地区[20]、珠三角地区[21]等经济发达地区,针对西部欠发达地区的生态文明研究为数不多,尤其是欠缺整体视角下的县域生态文明发展空间格局研究。四川省是中国西部门户和西部经济中心,同时也是长江黄河上游重要水源涵养地,区位条件与功能属性的特殊性决定了其在生态文明战略部署中的引领示范作用[22]。省内拥有除沙漠、海洋外的全部地质地貌,居住着56 个民族,县域之间人均GDP差距最大达十余倍[23],自然地理环境独特多样,发展环境错综复杂,地区间发展水平极不平衡,揭示空间相关视角下四川省县域生态文明发展的空间格局及耦合协调度特征,是面向国家生态文明建设战略需求、实现四川省县域生态文明建设生产要素优化配置和提质增效的重要前提。鉴于此,本研究以四川省183 个县域单元为样本,建立了由生态环境指数、社会经济指数、协调程度指数组成的县域生态文明发展评价指标体系,探讨经济欠发达地区生态文明发展水平的空间分异特征及耦合协调度,以期为助力生态文明建设、协调区域发展提供决策依据。

1 研究区域概况与数据来源

1.1 研究区域概况

四 川 省 介 于 东 经97°21′ ~108°33′ 和 北 纬26°03′~34°19′之间,位于中国西南腹地,辖区面积48.6 万平方千米,居中国第五位,辖21 个市(州)、183个县(市、区),与重庆、贵州、云南、西藏、青海、甘肃和陕西7 省份接壤,有全国最大的彝族聚居区、第二大藏族聚居区和唯一的羌族聚居区。2020 年末常住人口8 367.5 万人,其中少数民族人口568.8 万人,地区生产总值(GDP)48 598.8 亿元。自然资源丰富,拥有世界自然遗产3 处、世界文化遗产1 处、世界文化与自然遗产1 处;国家重点保护野生动物145 种,居全国第1 位,其中野生大熊猫1 387 只;森林蓄积量18.97 亿立方米,居全国第3 位;森林覆盖率达39.6%,草原综合植被覆盖度达85.6%,是长江、黄河上游生态屏障,生态地位尤为重要。

1.2 数据来源

本研究涉及的数据主要包括社会经济环境属性数据与空间矢量数据,其中社会经济环境属性数据来源于2020 年四川省及各市(州)统计年鉴、国民经济与社会发展统计公报、四川省人民政府、四川省生态环境厅数据。本研究以县域为研究单元空间尺度,研究范围为四川省全域183 个县级行政单位,空间矢量属性数据主要来源于全国地理信息资源目录服务系统官网公布的2017 年1 ∶100 万全国基础地理数据库。

2 研究方法设计

2.1 评价指标体系

生态文明建设是一项复杂的系统工程,涉及社会、经济、环境等方方面面[24]。生态环境是生态文明发展的前提和基本条件,社会经济基础决定生态文明发展的上层建筑,协调程度体现了各地区对生态文明的重视程度及建设生态文明的努力程度,是生态文明发展的动力引擎。生态文明发展离不开生态环境和社会经济发展的支撑带动,经济发展水平和生态环境质量快速提升的积极成果将不断转化为生态文明持续推进的强大动力,更离不开以产业优化、环境治理等为途径协调程度的影响,它既是对一个地区生态文明建设取得积极成果的准确刻画,也是对该地区生态文明不断健全完善这一过程的客观描述[25]。

基于此,本研究在充分考虑县域数据资料的可获取性和可行性的前提下,遵循系统性、层次性、代表性和可操作性等原则,从目标层(生态文明发展指数)、系统层(包括社会经济指数、生态环境指数、协调程度指数)、指标层三大层面选取16 个指标进行表征,构建四川省县域生态文明发展评价指标体系(表1)。其中,生态环境指数作为生态文明发展的基础支撑,主要是指评测区域的环境本底情况,涵盖水、气、土、生态四个方面指标;社会经济指数决定生态文明发展的上层建筑,选取人均GDP、税收收入占地方一般公共预算收入比重、三产增加值占GDP 比重表征评价区域经济健康发展水平,选取城乡收入比、城镇化率来表征评价区域社会健康发展水平;协调程度指数主要涉及产业优化、人居改善、环境治理等方面,包括污水处理率、生活垃圾处理率、建成区绿地率、公园绿地服务半径覆盖率、三产占比变化率和生态环境状况变化度6 个指标。

2.2 评估模型

本次评估采用目标渐近法将每项指标转化为0 ~100 之间的一个数值,为避免主观赋权法的缺陷,采用熵权法[26]确定指标权重(表1),通过加权求和分别得到生态环境指数、社会经济指数、协调程度指数和生态文明发展指数。为易于表征分析,仍将系统层各指数分数转化为0 ~100 分的相对数值。

表1 四川省县域生态文明发展评价指标体系

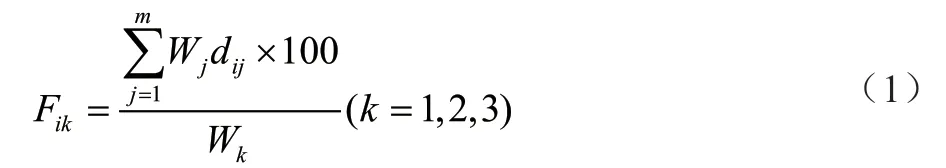

各县域单元系统指数Fik为:

式中:dij表示第i个评价县域单元第j个指标数据标准化后的值,Wj为各指标客观权重,Wk为各系统指数的权重,m为每个系统层指数所包含的具体指标数。

各县域单元的生态文明发展水平指数(xi)计算公式为:

式中:n为指标个数。

2.3 空间相关性分析模型

空间相关性分析法包括全局空间相关性和局部空间相关性。

(1)全局空间相关性分析。全局空间自相关用来分析某种属性在研究范围上的空间分布特征。主要采用Moran’s I 指数反映整个研究区域要素的相似性、相异性及关联解构模式。全局空间自相关莫兰指数可表示为:

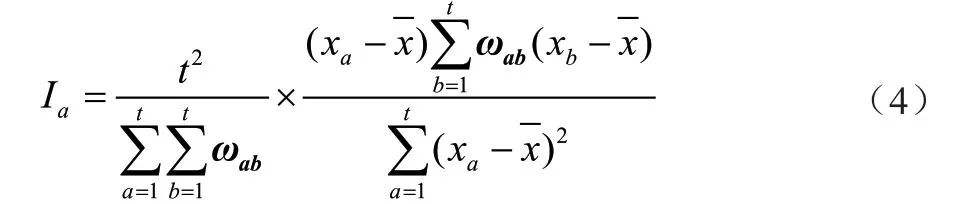

(2)局部空间相关性分析。局部空间关联指数用于揭示不同空间位置上的高值簇与低值簇,即热点与冷点区域的空间分布规律。通常采用Local Moran’s I 统计量来反映测度单元相邻区域空间要素的空间关联性与异质性。其计算式可表示为:

式中:Ia为a单元局部相关指数,表示与其他领域之间的关联程度。

2.4 耦合协调度模型

引入耦合协调度模型[27]系统分析生态环境指数、社会经济指数、协调程度指数两两相互作用程度,客观评价四川县域生态文明发展水平中三个影响因子的协调发展水平,模型结构为:

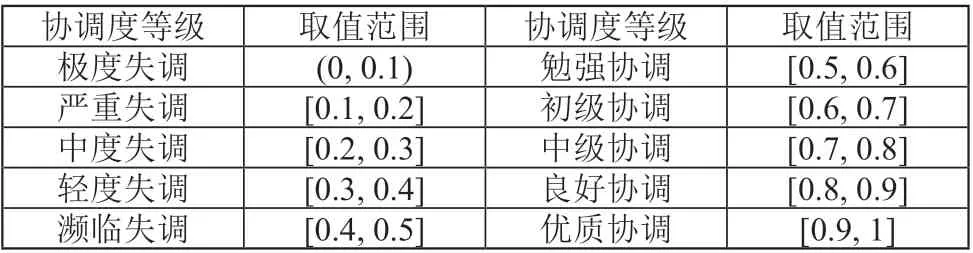

式中:C代表耦合度,C∈(0, 0.3)代表低水平耦合,C∈(0.3, 0.5)代表拮抗耦合,C∈(0.5, 0.8)代表磨合阶段,C∈(0.8, 1)代表高水平耦合;Fa和Fb分别代表四川县域生态文明发展指数中的影响因子;T代表综合协调系数,反映影响指数对协调度的贡献;α、β为待定系数,考虑三个影响因子均同等重要,设定α=β=0.5;D代表协调度,D∈[0, 1],其等级划分如表2 所示。

表2 四川省县域生态文明发展指数协调度等级划分

3 结果分析

3.1 测度结果与分析

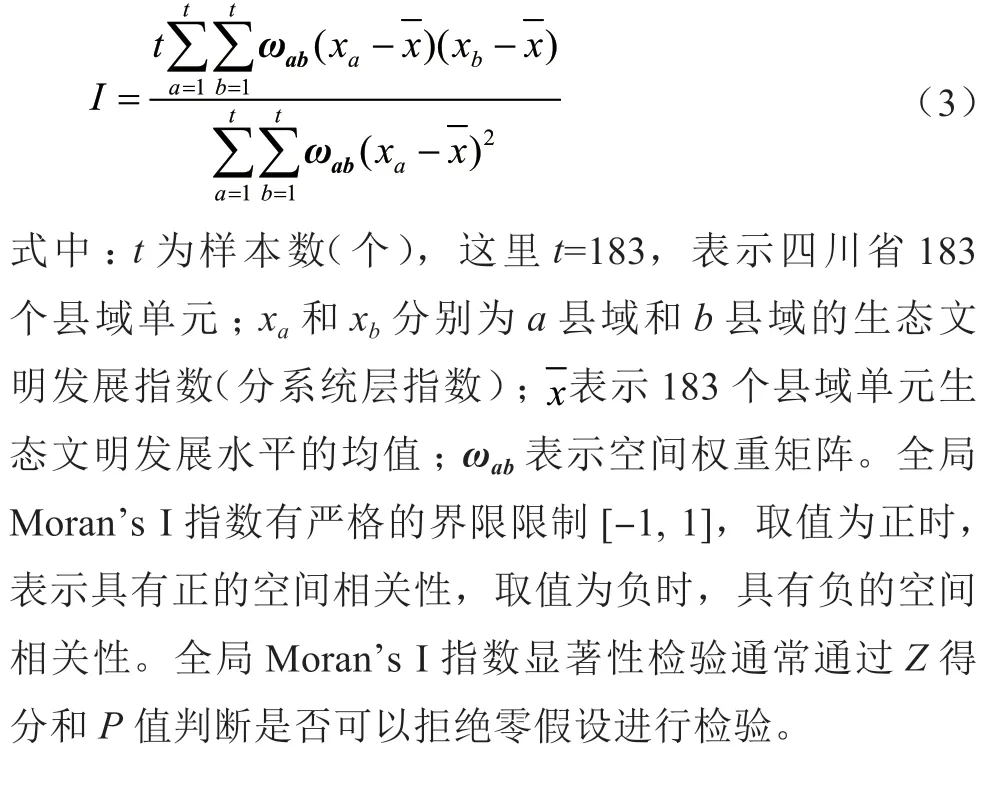

采用自然断裂点法(通过ArcGIS 软件实现)将四川省183 个县域单元生态文明发展评估结果分为三个等级,其县域单元等级分布情况如表3 所示。表3 显示,处于第Ⅰ等级(xi≤56.16)的县域单元为43 个,处于第Ⅱ等级(56.16 <xi≤61.98)的县域单元为89 个,处于第Ⅲ等级(xi>61.98)的县域单元为51 个。等级从低到高,数量先增大后减少,呈“橄榄球”形分布。

表3 四川省县域生态文明发展指数等级分布

对183 个县域单元生态文明发展水平进行了统计计算,其均值为59.43,处于第Ⅱ等级,反映了四川省县域生态文明发展水平整体处于中等偏下水平。其标准差为4.61,变异系数为0.078,标准差和变异系数较小,说明四川省各县域单元间生态文明发展水平差别较小,较为均衡。

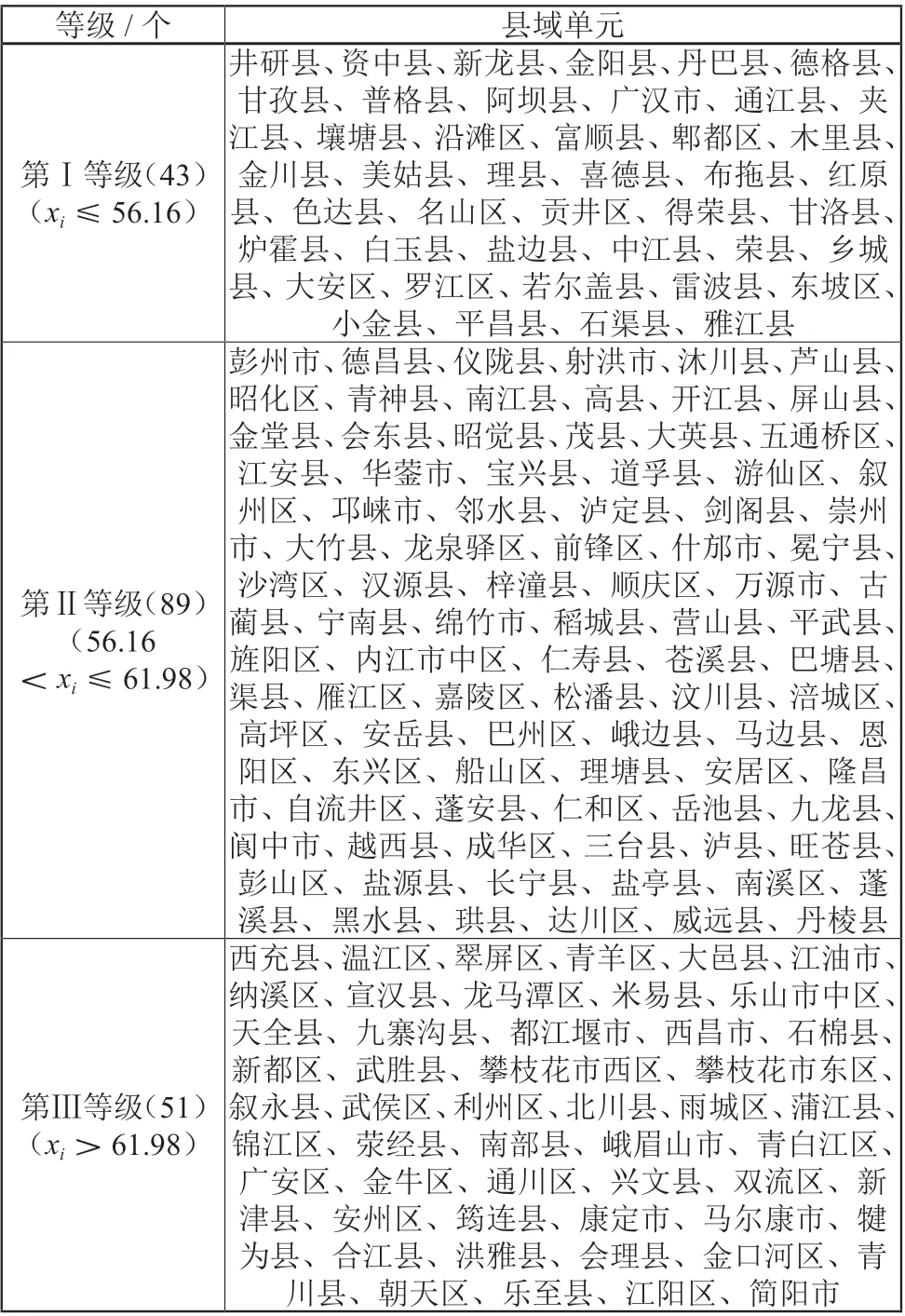

评价体系中系统层的三个方面存在较大的差异(图1),三方面的得分率中,生态环境指数为72.09、社会经济指数为42.80、协调程度指数为63.31。其中,生态环境指数得分最高,反映了四川省生态环境质量较高,这与四川省整体开发程度小,自然生态本底条件优渥的事实是相符的;协调程度指数处于中等水平,仍需进一步加大生态文明建设力度;社会经济指数得分较低,社会经济发展水平不高、发展质量不优对生态文明发展水平的制约作用十分明显。

图1 四川省县域生态文明发展水平得分雷达图

3.2 空间分布特征

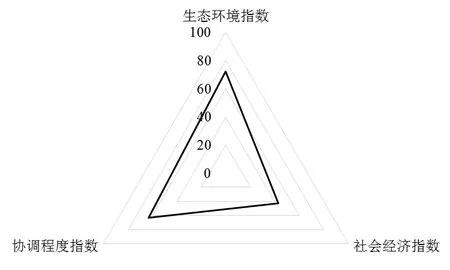

四川省生态文明发展空间分布特征反映了区域县域单元生态文明发展水平空间总体格局及其差异情况,应用ArcGIS 软件对其可视化,显示四川省生态文明发展水平及各指数的空间分布情况,如图2 所示。从空间分布来看(图2a),第Ⅲ等级,即生态文明发展水平较高等级的县域单元成斑点状聚集分布在四川东南部区域,出现成都、雅安—乐山、泸州—宜宾、绵阳—广元4 个主要高值聚集中心;第Ⅱ等级主要分布在四川东部区域,尤其是川东北地区;第Ⅰ等级,即生态文明发展水平较低等级集聚性较为明显,主要分布在川西北地区,另外凉山、眉山、内江等也有零星分布。生态文明建设是一项复杂的系统工程,其生态文明发展水平受到多种因素的综合影响。成都市作为四川省的省会、成渝地区双城经济圈的重要组成部分,GDP 占全省三分之一以上,城市生态组织程度和绿色管理水平位于全省首位,社会经济质量和协调程度均处于压倒性优势,弥补了其在大气、生态等环境质量方面的不足,生态文明发展水平仍位居全省前列,全市70%的县域单元都在第Ⅲ等级。雅安生态优势明显,全市森林覆盖率超过69%,居全省第一,空气质量、出境断面水质居全国、全省前列,动植物资源丰富,有“动植物基因库”“天府之肺”的美称,优渥的自然生态本底条件对该地区生态文明发展水平提升起到重要的促进作用,因此形成了雅安—乐山生态文明发展水平高值中心。

分指数看,生态环境指数(图2b)的空间分布具有十分显著的集聚特征,第Ⅲ等级主要分布在川西北和攀西地区,第Ⅱ等级主要分布在川东北地区,第Ⅰ等级主要分布在四川盆周地区。图2c 显示,社会经济指数大多处于第一和第二的较低等级,第三等级县域单元数量较少,除攀枝花东区、自贡市自流井区外均位于成都市内。协调程度指数(图2d)的集聚性较差,分布较零散,第Ⅲ等级协调程度较高的县域单元大多为各市(州)城区。分指数空间分布显示对于同一县域单元生态环境质量与社会经济质量不同步,具有较大异质性。省内大多社会经济较为发达的县域在建设生态文明的同时,缺乏环境保护的兼顾。

图2 四川省县域生态文明发展水平等级分布

3.3 空间异质性分析

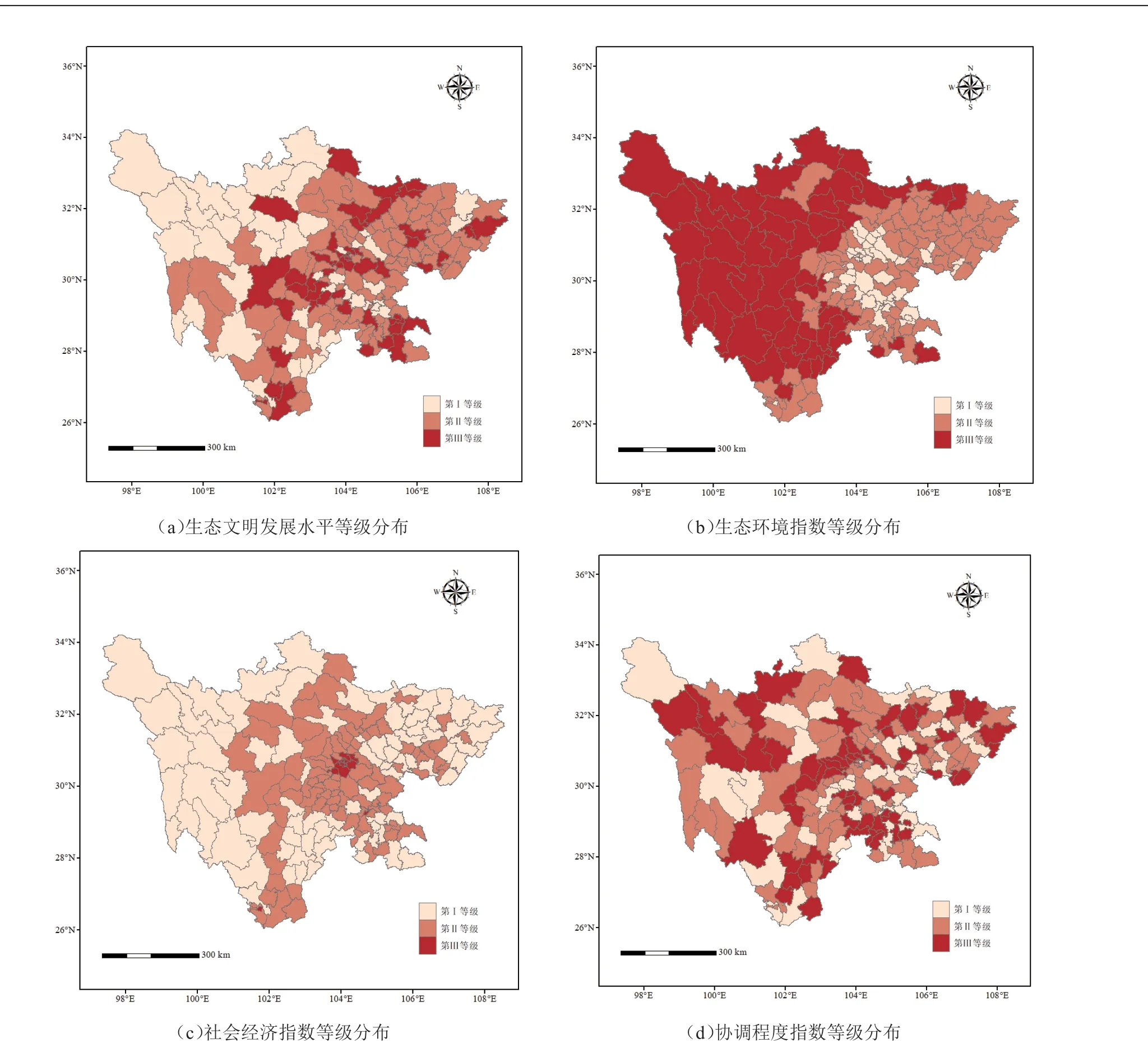

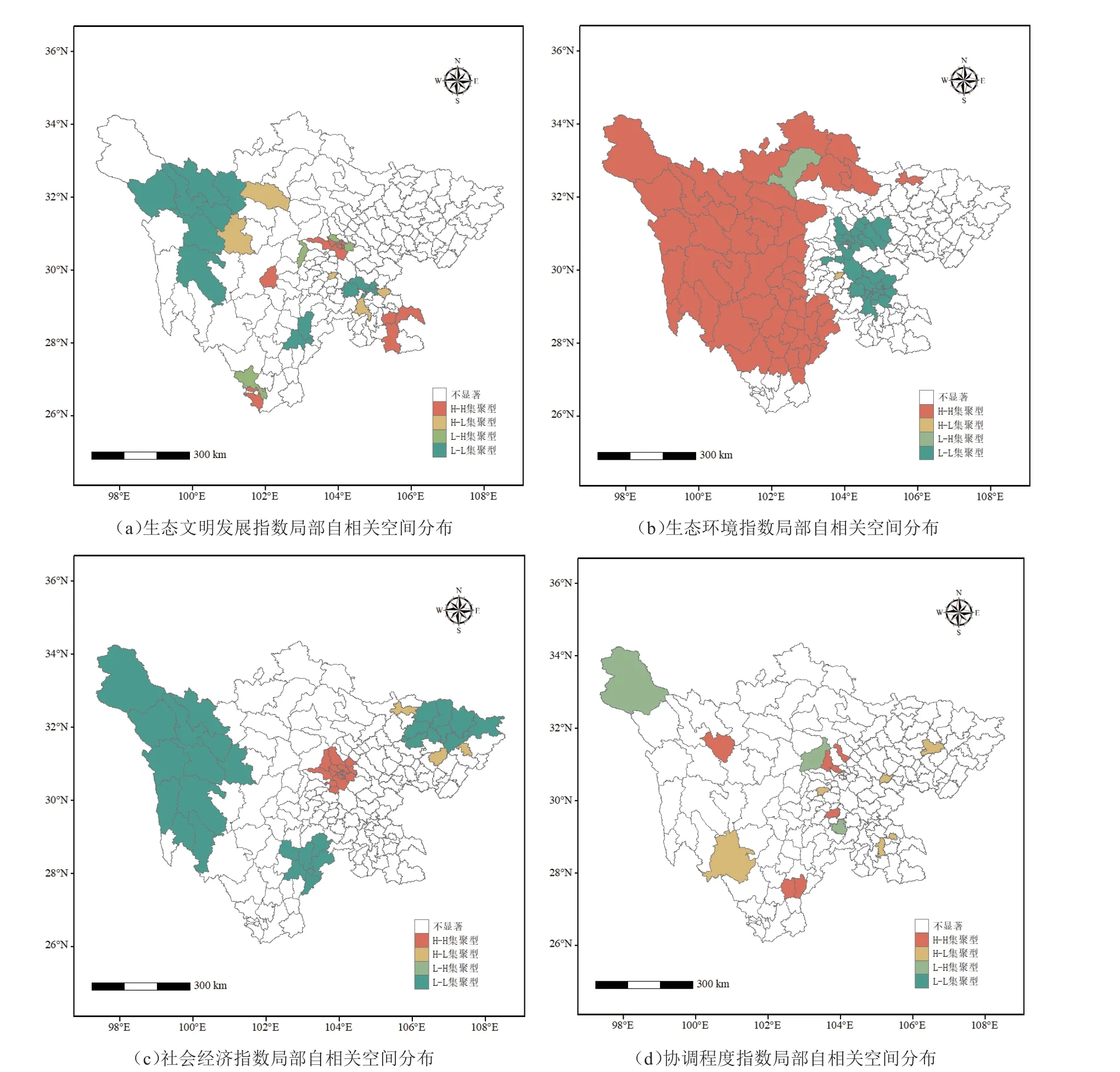

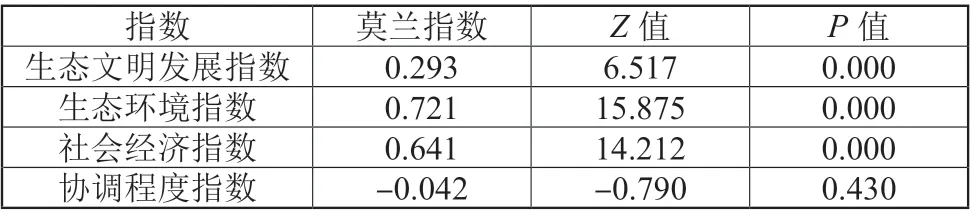

为分析生态文明发展水平的空间关联特征,利用ArcGIS10.2 软件计算出四川省各县域单元全局Moran’s I 值并对其进行显著性检验(表4),借助ArcGIS 空间统计工具绘制了四川省生态文明发展水平的LISA 集聚图(图3),并将其划分为四种集聚类型,即高-高(H-H)集聚型、高-低(H-L)集聚型、低-高(L-H)集聚型、低-低(L-L)集聚型。由表4 可知,生态文明发展水平通过了置信度95%的显著性检验,全局Moran’s I 指数为正,但小于0.3,说明四川省的生态文明发展水平从总体上来说虽然存在一定的空间正相关,但各县域单元生态文明发展水平的关联关系较弱。分指标中,生态环境指数和社会经济指数不仅通过了置信度95%的显著性检验,全局Moran’s I 指数为正且均大于0.3,表明两指数在空间分布上存在较强的集聚性,且各县域单元之间的关联关系较强。协调程度指数全局Moran’s I 指数为负,且未通过显著性检验,说明四川省各县域单元之间协调程度指数不存在明显的空间相关性,在空间上呈随机分布,从而导致生态文明发展综合水平关联关系不显著。

图3 四川省生态文明发展局部自相关空间分布图

表4 四川省生态文明发展的区域相关性检验

局部空间自相关方面,生态文明发展水平中仅L-L集聚区集聚特征显著,分布在川西北地区。生态环境指数H-H 集聚与L-L 集聚俱乐部集聚显著,H-H 集聚区主要分布于川西北和攀西地区,L-L 聚集区主要分布在成都、自贡及内江地区;社会经济指数也呈现H-H 集聚与L-L 集聚显著的特征,H-H 集聚区主要位于成都市,L-L 聚集区主要包括甘孜、凉山、川东北三个片区。生态环境指数和社会经济指数空间相关性较强,但集聚类型在空间上不同步,从而产生抵消作用导致生态文明发展指数的H-H、H-L、L-H 集聚特征不明显。协调程度指数局部集聚性较差,分布零散,意味着临近县域单元间协调功能差距较大。

3.4 耦合协调特征分析

运用耦合协调度模型,分别测算2020 年四川县域生态文明发展中生态环境指数—社会经济指数(E-S)、社会经济指数—协调程度指数(S-D)、生态环境指数—协调程度指数(E-D)的耦合度和协调度(表5)。

表5 四川省县域生态文明发展的耦合度和协调度单位:个县域单元

四川省183 个县域单元的生态文明发展水平中三个耦合类型的耦合程度均位于(0.3, 0.5)之间,为拮抗耦合,这与其较低的综合协调系数T 保持一致。指数之间的耦合度差异不大,E-S、S-D、E-D 的耦合度分平均值分别为0.47、0.48、0.49,E-S 整体耦合度相对较差。

就协调度来说,四川省县域单元总体的E-S、S-D、E-D协调度平均值分别为0.30、0.29、0.22,协调等级分别为轻度失调、中度失调、中度失调,协调程度都不高,均呈现相对明显的非同步发展特征。183 个县域单元中,E-S协调等级以轻度失调为主,县域单元个数占比近60%,其余为中度失调;S-D 协调等级为中度失调和轻度失调,县域单元个数占比接近1 ∶1;E-D 的协调度以中度失调为主,中度失调类型县域单元数量占到全部县域单元数量的89.07%,其余20 个县域单元均为严重失调。

4 结果与展望

(1)四川省县域生态文明发展评价结果表明其总体水平处于中等偏下水平,且内部结构的差异显著,社会经济发展水平的制约作用十分明显。因此,生态文明发展水平的提升任务十分艰巨。各地区尤其是川西北地区要积极探索生态资源产业化、产业发展生态化路径和模式,挖掘和丰富特色生态产品,推进农文旅融合发展,提升社会和经济发展水平。

(2)由于县域单元间协调程度不相关,协调程度较好的县域难以起到带动周边的作用,辐射效应不足,导致生态文明发展综合水平虽呈存在一定的正向空间相关性,但关联关系较弱。因此,紧抓成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化、五区协同等区域协调发展机遇,加强成都、雅安—乐山、泸州—宜宾、绵阳—广元等生态文明发展较好县域的辐射带动作用,借助空间自相关作用产生积极的溢出效应和正外部性示范带动作用。

(3)空间分布及局部自相关空间分布均显示各指数在空间上错位发展,且均呈现拮抗耦合、不同程度失调状态,尤其是生态环境指数和社会经济指数,非同步发展特征显著,表明绝大多数县域单元未实现生态环境保护与社会经济协同发展,从而产生抵消作用导致生态文明发展指数总体水平不高。各级政府要充分重视县域之间生态文明发展水平的空间非均衡特征,积极采取措施有效缩小各地区生态环境和社会经济之间的发展差距,促进经济增长与环境代价脱钩,因地制宜探索差异化、特色化的发展路径,加强资源互补与功能融合,实现生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。