武警某部官兵适应不良和自杀意念的关系探讨

朱涵涵,王玉萍,张猜,周涛,潘昱,郭虹,董彦彬,黄鹏,姜荣环

1 武警青海总队海东支队,青海海东 810000;2 武装后勤学院 警察部队特色医学中心研究部 军人心理效能评估与应激干预研究所,天津 300162;3 武警内蒙古总队医院,内蒙古呼和浩特 010000;4 陆军装甲兵学院 职业教育中心,北京 100853;5 解放军总医院第一医学中心 医学心理科,北京 100853;6 解放军总医院 骨科医学部,北京 100853

自杀位列全球20 大死因之一,军人自杀不仅影响军队的战斗力,还涉及严重的经济损失和社会压力[1]。因此对自杀问题成因和预防手段的探索成为各国军方的工作重点。在众多纷繁的自杀意念成因中,军人适应不良逐渐进入研究者视野。当军队中特殊的管理模式、人际模式、繁重的任务带来的压力无法被官兵承受时,便可能产生适应障碍导致自杀意念产生[2]。对于如何降低甚至消除自杀意念,Klonsky 等[3]的自杀三阶段理论认为关键在于联结,不论是人际联结还是个体与其感觉到的有意义的事物联结,均能降低自杀意念。而部队凝聚力是部队成员追求团体目标中团结在一起和保持稳定的趋势,或许可以作为联结的一种形式。Trachik 等[4]在美军中证实了这点,他认为领导鼓励士兵就医、倾诉心声等积极行为,能有效提升部队凝聚力进而减轻自杀意念。Ha 等[5]则在韩国军队中发现凝聚力通过降低感知压力减少了军人适应不良,消除了军人寻求心理帮助的障碍。此外,当个体因痛苦而选择心理求助时,也是试图将心理服务人员与自我内心世界建立联结。反之,官兵产生心理求助障碍则导致这一联结失败。Schuy 等[6]在其研究中发现,害怕受到职业歧视和社会排斥、担心治疗信息泄露而被标签化,是影响德国军人心理求助的主要原因。而我国军人心理卫生资源的使用则受到消极就医理念和医疗机构距离等因素的限制[7]。

国外研究部分证实,部队凝聚力和心理求助障碍在预防自杀和消除军人适应不良方面起着积极或消极作用[5-6]。尚无研究对以上四者在我国武警官兵中呈现的特征进行考察,也并未对四者之间可能存在的链式中介效应进行验证。因此本研究将以军人适应不良为自变量,自杀意念为因变量,部队凝聚力和心理求助障碍为中介变量,探讨四者的内在联系,为预防自杀意念提供参考。

对象与方法

1 研究对象 本研究采取整群抽样的方法,于2021 年3 月对某部武警官兵进行调查,历时2 周。回收后删除无效问卷,剔除标准为自杀意念量表掩饰分≥4 分的问卷,以及连续作答、明显乱答、答题时间过长或过短的问卷。

2 研究工具和方法 1)军人适应不良自评量表:由张理义等编制,适用于中国军人[8]。该量表有40 个题项,包括4 个因子,分别为行为问题因子、情绪适应因子、人际关系因子、环境适应因子。量表采用两级评分,其中“是”计0 分,“否”计1 分,各因子的得分为其所包含的条目得分之和,问卷总分为4 个因子得分之和。总分越高表示适应不良程度越高、越容易发生心理障碍。在量表后续的常模编制和实证研究中,已证明具有较好的信效度。在本研究中,总量表Cronbach’s α 系数为0.884,KMO 值为0.92,P<0.001。

2 )自杀意念自评量表[9]:共含有26 个题项,包括绝望、乐观、睡眠、掩饰4 个因子,量表采用两级评分,其中“是”计1 分,“否”计0 分,题项1、5、6、7、9、10、13、15、21、25 进行反向计分。总分由绝望、乐观、睡眠三因子相加得到,以总分≥12 分作为初步筛选有自杀意念的界值,掩饰因子得分≥4 分判为测量不可靠。在量表的编制和广泛应用中已经证实该量表具有较好的信效度,在本研究中总量表Cronbach’s α 系数为0.714,KMO 值为0.90,P<0.001。

3)军人心理求助障碍量表:由Hoge 等[10]首次提出,用于测量军人心理求助障碍。共包含13 个题项,消极态度、污名化、组织障碍三个因子,采用五级计分法,1 分表示“非常不同意”,2 分表示“不同意”,3 分表示“不确定”,4 分表示“同意”,5 分表示“非常同意”。后由我国学者顾仁萍和杨媛媛[11]将其翻译汉化,并进行了信效度检验,最终保留10 个题项。在本研究中总量表Cronbach’s α 系数为0.896,KMO 值为0.871,P<0.001。

4 )陆军部队凝聚力量表:由Griffith 于2002年编制而成,共包括23 个题项,上下级任务支持、上下级情感支持、战士间任务支持、战士间情感支持4 个维度;该量表采用五级计分法,1 为非常不同意,3 为不确定,5 为非常同意。后由丁玲[12]将其汉化,并在陆军群体的施测中获得了较好的信效度。在本研究中总量表Cronbach’s α 系数为0.971,KMO 值为0.979,P<0.001。

5 )自编一般情况问卷:年龄、民族、来源、是否独生子女、身份类别、家庭种类等。

6 )测试方法:通过问卷星的方式分批次进行现场集中施测。测试前,已征得被试单位相关部门和被试者知情同意,并申明对测试结果保密。测试匿名进行,每场测试由主试统一讲解测试规程,统一宣读指导语和注意事项。答题中遇到问题,被试者可随时举手示意,由主试逐个予以解答。答题完成后,经检查确认无漏项、错项后,方可提交离场。结果得出后将自杀前三项高于12 分的人员对照问卷中身份证后六位编号核对到个人,并转介各单位的心理医生,帮助其做好预防工作。

3 统计学方法 使用SPSS22.0 软件进行统计分析。观测资料中的计量数据主要为非正态计量资料,以Md(IQR) 表示,组间比较采用秩和检验。计数资料用例数(百分比) 表示,组间比较采用Fisher' s 精确概率检验。采用Harman单因素检验法检验共同方法偏差,数据在未旋转的情况下析出9 个公因子,解释力最大公因子的方差解释量为25.11%,低于40%的判断标准,表明不存在严重的共同方法偏差效应。采用Pearson相关分析方法检验变量之间的相关性,并使用二元logistic回归方法验证影响自杀意念的影响因素。此外,使用Amos21.0 构建四个变量的链式中介模型,检验模型拟合采用指数,使用偏差校正的非参数百分位Bootstrap 法检验链式中介效应和不同路径的相对中介效应占比。统计检验水准α=0.05(双侧检验)。

结 果

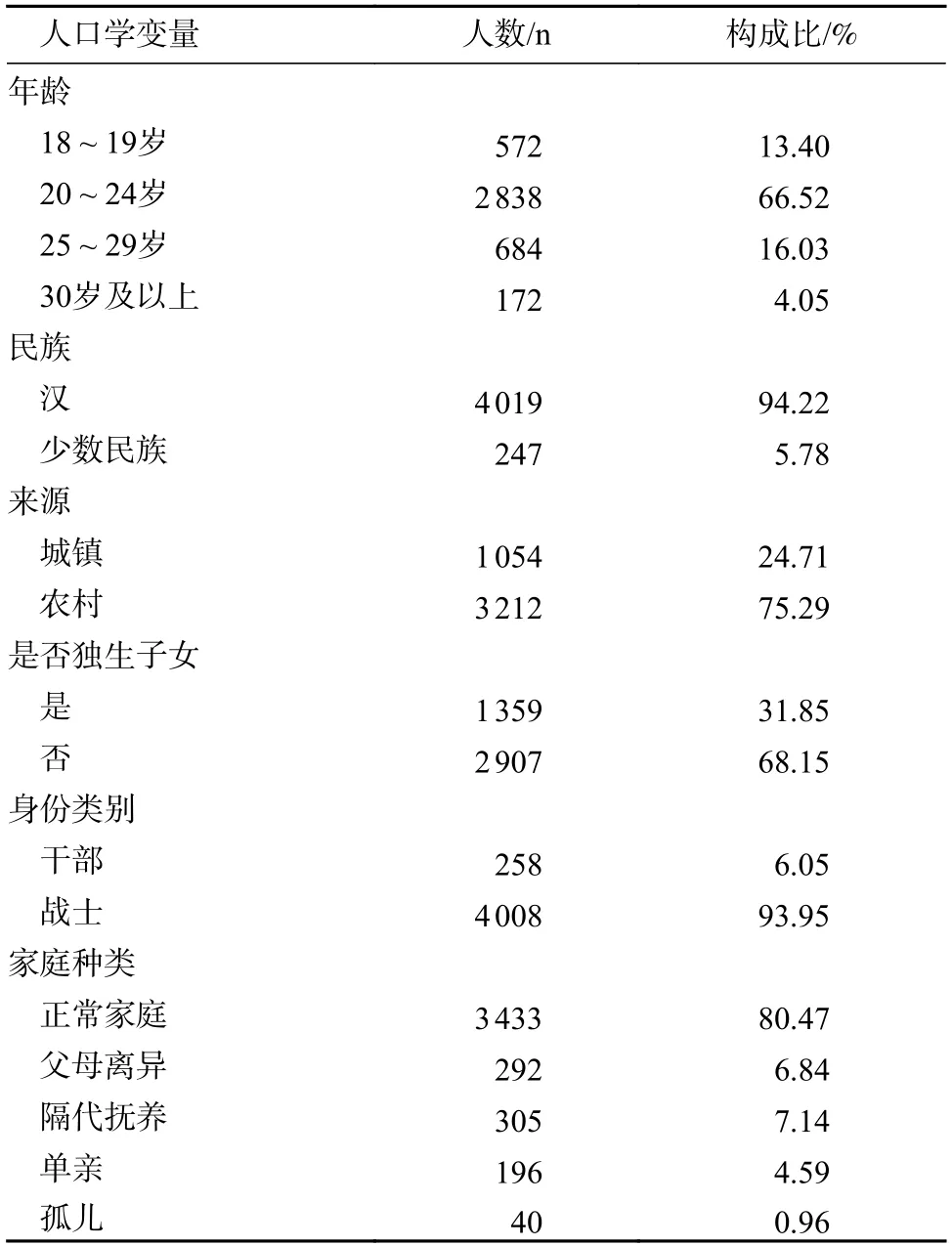

1 研究对象人口学信息 共5 002 名官兵接受调查,均为男性,年龄(22.52±3.33)岁。最终共回收问卷4 266 份,删除无效问卷736 份。在4 266个有效样本中,年龄20~ 24 岁占66.52%,为部队主体;汉族占94.22%;农村官兵占75.29%;非独生子女占68.15%;战士占93.95%;在家庭类别中,来源于正常家庭的官兵占80.47%。见表1。

表1 研究对象人口学信息(n=4 266)Tab.1 Demographic information of subjects (n=4 266)

2 各量表得分情况 自杀意念问卷总分得分平均为3.76± 3.03,有自杀意念者(绝望、乐观、睡眠三因子总分≥12 分)115 人,自杀意念检出率达2.70%。军人适应不良总分3.36±4.11;部队凝聚力总分102.37±11.94。

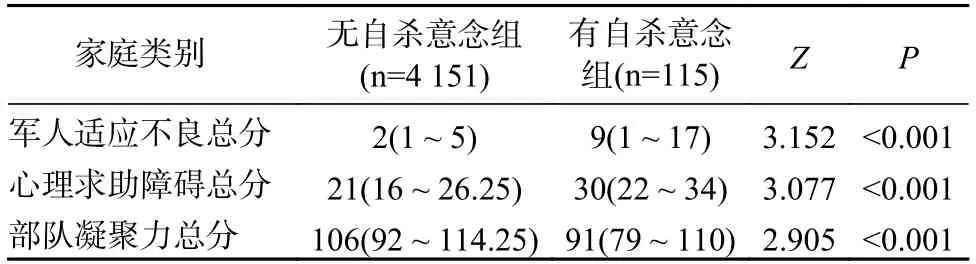

3 有无自杀意念两组间人口学及心理测量指标比较 两组年龄、民族、来源、是否独生子女、身份类别差异均无统计学意义(P>0.05),但家庭类别差异有统计学意义(P<0.01),见表2。有自杀意念组军人适应不良总分、心理求助障碍总分高于无自杀意念组,部队凝聚力总分低于无自杀意念组,差异均有统计学意义(P<0.001),见表3。

表2 有无自杀意念组家庭类别的差异(n,%)Tab.2 Differences in family categories between soldiers with or without suicidal ideation (n,%)

表3 有无自杀意念组军人适应不良、心理求助障碍、部队凝聚力总分差异[Md(IQR)]Tab.3 Differences in the total scores of maladjustment,psychological help-seeking disorder and military cohesion between soldiers with or without suicidal ideation (Md[IQR])

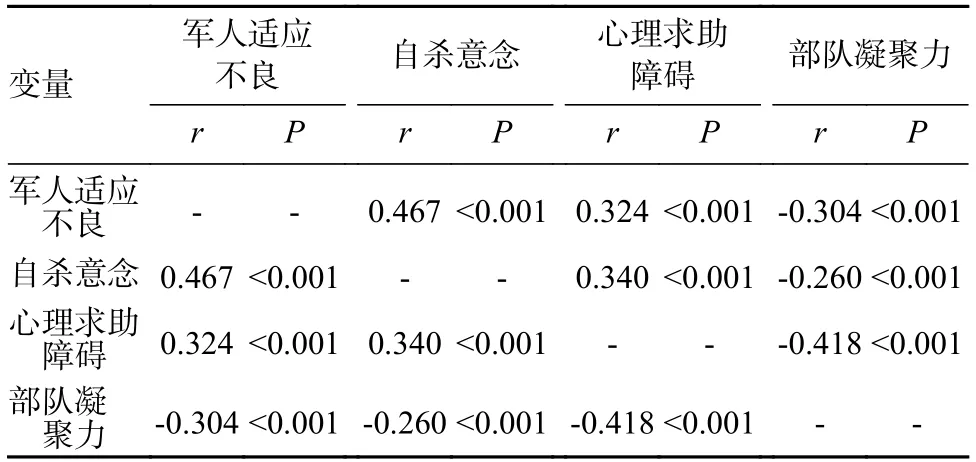

3 各量表之间的相关关系 Pearson 相关分析结果显示,军人适应不良得分与自杀意念得分呈正相关(r=0.46,P<0.001),军人适应不良得分与心理求助障碍得分呈正相关(r=0.32,P<0.001),军人适应不良得分与部队凝聚力得分呈负相关(r=-0.30,P<0.001);自杀意念得分与心理求助障碍得分呈正相关(r=0.34,P<0.001),自杀意念得分与部队凝聚力得分呈负相关(r=-0.26,P<0.001);心理求助障碍与部队凝聚力得分呈正相关(r=-0.41,P<0.001)。见表4。

表4 四量表得分之间的Pearson 相关分析Tab.4 Pearson correlation analysis between the four scales

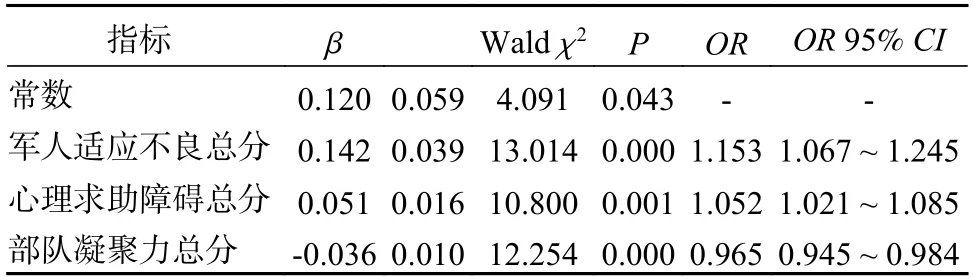

4 自杀意念的关联因素分析 以有无自杀意念为因变量(有=1,无=0),以年龄(18~ 19 岁/20~ 24 岁=1,25~ 29 岁/30 岁及以上=0)、民族(汉族=1,少数民族=0)、来源(城镇=1,农村=0)、是否独生子女(是=1,否=0)、身份类别(干部=1,战士=2)、家庭类型(正常家庭=1,父母离异/祖辈抚养/单亲/孤儿=0)、军人适应不良总分、心理求助障碍总分、部队凝聚力总分为自变量,进行二元logistic回归分析。结果表明,军人适应不良、心理求助障碍是自杀意念的危险因素,部队凝聚力是自杀意念的保护因素。见表5。

表5 军人自杀意念相关因素的二元logistic 回归分析Tab.5 Binary logistic regression analysis of factors related to suicidal ideation in soldiers

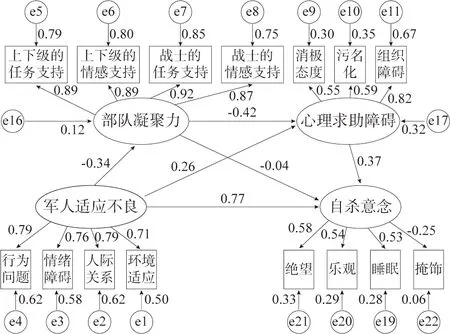

5 部队凝聚力和心理求助障碍在军人适应不良与自杀意念间的链式中介作用 以军人适应不良为自变量,部队凝聚力和心理求助障碍得分为中介变量,自杀意念得分为因变量,运用AMOS21.0 建构结构方程模型,其中χ2/df=22.56,大于5。是因为本研究中样本容量较大,χ2相较自由度值检验容易拒绝模型,因此本研究综合参照其他几个重要拟合指数。GFI=0.943,AGFI=0.919,CFI=0.943,大于0.9;RMSEA=0.071,小于0.08。表明模型拟合良好。可以看出,军人适应不良可直接预测自杀意念,同时也可以分别通过部队凝聚力、心理求助障碍间接预测自杀意念。最后还可通过部队凝聚力、心理求助障碍的链式中介作用间接预测自杀意念。见图1。

图1 军人适应不良和自杀意念的链式中介模型图Fig.1 Chain mediation model diagram of military maladjustment and suicidal ideation

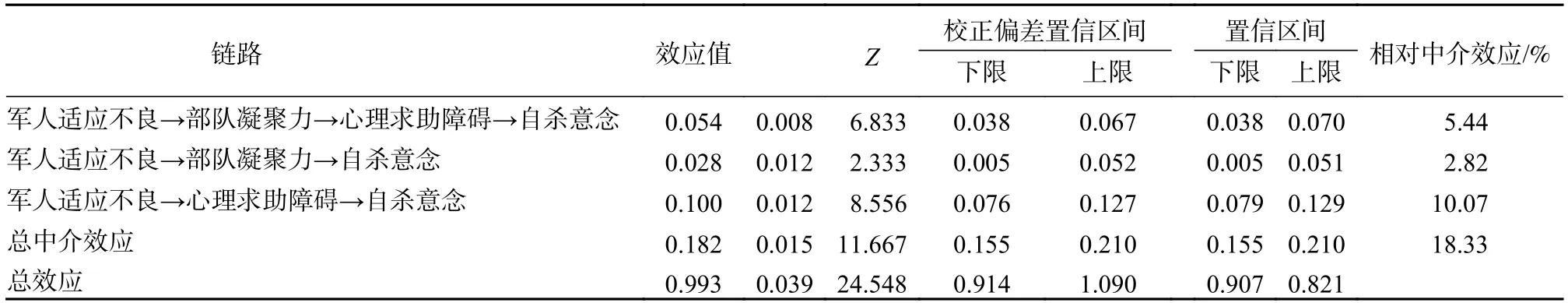

进一步使用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法检验中介效应,在原始数据中随机重复抽取2 000 个样本,计算95%CI。结果显示,部队凝聚力、心理求助障碍在适应不良与自杀意念之间的间接效应的置信区间为(0.038,0.067),均不包含0,说明链式中介效应有统计学意义。其中,部队凝聚力、心理求助障碍在适应不良与自杀意念之间的间接效应量为0.054,占总效应的5.44%;部队凝聚力在适应不良与自杀意念之间的间接效应量为0.028,占总效应的2.82%;心理求助障碍在适应不良与自杀意念间的间接效应量为0.100,占总效应的10.07%。见表6。

表6 军人适应不良和自杀意念的链式中介作用分析Tab.6 Chain mediating analysis of military maladjustment and suicidal ideation

讨 论

1 家庭种类在有无自杀意念上的差异性比较 本研究结果显示,身处父母离异、隔代抚养、孤儿的特殊家庭的官兵,自杀意念水平更高,这与黄秋娟等[13]的研究结果类似。依恋理论认为个体出生3 个月后就依恋母亲,当母亲能够给予温暖而积极的回应,孩子就会感到安定并拥有充足的安全感[14]。但在人的早年,如果父母因为工作、离异等原因,导致主要抚养人无法持久稳定地抚养个体,则可能对孩子造成心灵重创。因此当青年官兵成长于破碎的家庭、缺乏情感滋养时,更可能使其遭遇人际交往困难、情绪困难等适应问题[15],成为自杀意念的危险因素[16]。同时,青年官兵虽在年幼经历了父母严重的分离和丧失,但依恋模式依然是童年期依恋行为的直接延续[14]。当青年官兵与战友、恋人等新的依恋关系中经历分离和丧失,就仿佛再现往日经历,降低了个体的求生意识。Adam 等[17]也认为,严重的自杀危机可以被有效地概念化为急性“依恋危机”,其形式和功能都来自童年分离反应。此外,隔代抚养家庭中,祖辈虽然能够代替父母照顾孩子,但这种抚育模式可能会对孙辈带来消极作用,如教养中祖辈越俎代庖,无原则的溺爱会令个体以自我为中心、任性,缺乏挫折应对能力,难以适应社会,严重者甚至自杀[18]。同时祖辈自身的身体健康、家庭支持、亲子关系、丧偶等因素,既影响其自身的生存质量,也会间接影响教养质量[19],这些部分解释了隔代抚养官兵自杀意念水平更高的原因,然而具体原因还需要进一步探索。

2 部队凝聚力和心理求助障碍在军人适应不良与自杀意念间的链式中介作用 本研究结果显示,有自杀意念组的军人适应不良、心理求助障碍总分高于无自杀意念组,有自杀意念组的部队凝聚力总分低于无自杀意念组。Logistic 回归分析表明,对自杀意念预测性较强的因素包括军人适应不良和心理求助障碍,部队凝聚力反向预测了自杀意念。同时本研究还发现部队凝聚力和心理求助障碍在军人适应不良与自杀意念间起到链式中介作用。

首先在“军人适应不良→部队凝聚力→自杀意念”路径中,军人适应不良可以通过部队凝聚力的单独中介作用影响自杀意念。关于适应不良与自杀意念的关系,可能的解释是,军人常面对枯燥封闭的生活环境和各类急难险重的任务,其人际特征则具有鲜明的等级性和服从性。军人要适应并获得成长,需要具备更高的抗挫折能力、坚定的忍耐力和心理弹性等素质。缺乏了这样的素质,适应环境就会变得痛苦,而痛苦总是与自杀风险高度相关。此外,军队培养官兵男性气概,男儿有泪不轻弹是信条,但这可能导致官兵与自己内在情感的疏离,反而加深了官兵适应不良和自杀风险[20]。部队凝聚力作为官兵心理健康的保护因素,能够降低自杀意念的产生,这与前人的研究结果相同[4]。其中战友间任务和情感支持能够为团体成员提供归属感,在挫折中给予彼此支援。上级领导给予的情感和任务支持,则会引领战士,使其在成功实践中寻找到自我力量,获得自我认同。这些方面都能促进官兵对军队的适应,进而降低自杀意念。但同样值得注意的是,适应不良的官兵同样也会报告更低的部队凝聚力,继而限制部队凝聚力对自杀意念的缓冲效果。

其次在“军人适应不良→心理求助障碍→自杀意念”路径中,心理求助障碍与适应不良和自杀意念呈显著正相关,在两者之间起到了中介作用。说明心理求助障碍的存在会强化军人适应不良时搁置病情的情况,导致痛苦程度升级,促进了自杀意念的产生。自杀三阶段理论认为自杀意念的诞生也经历了一个过程,即人有痛苦不一定会产生自杀意念,因为人们会试图寻找联结减轻痛苦,只有当痛苦不断升级为绝望感时,两者之间的交互作用才会使自杀意念产生[3]。因此畅通缓解痛苦,增强联结的渠道,能够减轻个体的自杀意念。对于部队官兵而言,在需要时寻求专业心理服务力量的支持是建立联结的重要途径,但若联结失败就无法及时缓冲绝望感和痛苦,这便增加自杀意念产生的可能[6]。而军人适应不良与心理求助障碍呈负相关,可能是因为适应力好的官兵,本身具备更积极的依恋模式和更充分的社会支持[21],能更顺利地向外界求助。而适应不良的官兵则往往遭遇困难的人际关系、消极的自我意识、受限的认知范围、匮乏的应对资源等问题,这些都会限制其求助动机和寻求帮助的能力[22]。

而在“部队凝聚力→心理求助障碍”路径中,两者之间呈负相关,说明良好的部队凝聚力能够消除心理求助阻碍。因为具有凝聚力的团体均具备尊重和包容的属性[23]。对于部队而言,管理官兵安全会消耗大量人力物力,当极端事件发生,还会影响集体和相关个人的进步发展,这种现实易造成官兵的心理求助障碍。但当官兵之间能够开诚布公地分享负面感受,促进心理知识的学习,或上级帮助协调就医时间、参与治疗信息保密,鼓励战士情感表达并寻求心理帮助等,能有效降低官兵病耻感,从而提高士兵的心理弹性并降低自杀意念[4]。

在结构方程模型的中介效应中,“军人适应不良→心理求助障碍→自杀意念”路径的中介效应占总效应的10.07%,而“军人适应不良→部队凝聚力→自杀意念”仅占2.82%。虽然第二条中介路径的中介效应占总效应的比例相对较小,但部队凝聚力依然在缓冲自杀意念方面起到了积极作用。只是对于严重适应不良和有自杀意念的官兵而言,当其感知压力程度过大时,部队凝聚力的保护作用是有限的[5]。反之,心理求助障碍则是自杀意念更为密切的影响因素。上述结果启示我们,降低官兵心理求助时的消极态度和现实困境,消除外部污名化和官兵自身的病耻感,是预防自杀工作的重要内容。而提高部队凝聚力能够有效消除心理求助障碍。因此,科学完善部队心理服务体系,注重发挥部队凝聚力的积极力量,对于预防军人自杀具有实践意义。

本研究虽然对于部队了解自杀意念、军人适应不良、心理求助障碍、部队凝聚力之间的关系有一定的意义,但仅采用横断面研究,难以验证四者之间的因果关系。另外,本研究所使用的量表和问卷均为自评式,缺乏他评、访谈等方式对测试结果的真实性进行再验证。因此,未来研究应补充纵向研究,并着重强化评估方式的多元性和准确性。