通过目标监测降低心脏外科术后肺部感染率

张颖琦,黄郁竹,潘明虎,郭秀玲,刘 莉

(1.徐州市康复医院 感染管理科, 江苏 徐州 221009; 徐州市中心医院 2.感染管理处;3.心脏外科, 江苏 徐州 221009)

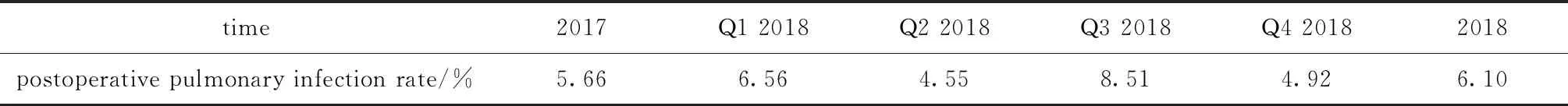

心脏外科术后肺部感染是心脏外科手术常见的并发症,不但影响患者的伤口愈合,延长住院时间,增加患者的痛苦和经济负担,严重的甚至可能会带来生命危险。为了解徐州市中心医院心脏外科术后医院感染发生情况,做好术后相关感染的预防与控制,自2017年起感染管理处开展心脏外科手术后相关感染目标监测。监测指标不仅包括手术部位感染,也包括手术后相关感染如术后肺部感染、泌尿系统感染、血管导管相关血流感染等。2019年初,对2018年心脏外科全年手术后肺部感染数据分析发现,各季度感染波动较大。2018年心脏外科手术后相关肺部感染率为6.10%,较2017年手术后相关肺部感染率5.66%开始有所上升,且明显高于其他外科手术术后相关肺部感染率。感染管理处针对这一问题组织手术室科主任、护士长、心脏外科科主任、护士长及感控医生、感控护士和相关医务人员召开专题会议,通过头脑风暴(brain storming)共同讨论、分析原因,提出计划、目标,制定降低心脏外科术后肺部感染发生率的措施。

1 资料与方法

1.1 一般资料

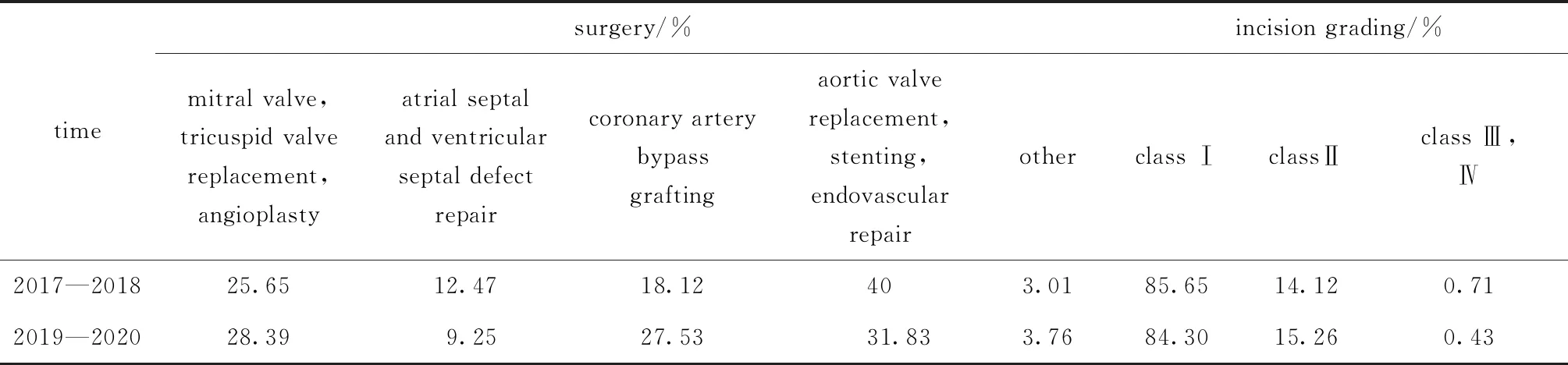

选取徐州市中心医院2017年1月1日至2018年12月31日心脏外科手术患者425例,其中男236例,女189例,入院年龄2~85岁,平均年龄56岁,进行目标监测分析。选取该三甲综合医院2019年1月1日至2020年12月31日心脏外科手术患者465例,其中男264例,女201例,入院年龄4~85岁,平均年龄59岁,进行目标监测对比。两组患者在年龄、性别、手术名称、切口等级上差异无统计学意义(表1)。

表1 2017—2020年心脏外科手术患者情况比较

1.2 方法

1.2.1 发现问题:感染管理处运用杏林医院感染实时监控系统软件,对2017年1月1日至2018年12月31日425例心脏外科手术患者进行目标监测,对发生术后肺部感染患者资料进行全面综合分析判断,根据《医院感染诊断标准(试行)》[1]相关标准,排除因人为因素造成院内感染误判。得出数据(表2)。

表2 2017—2018年心脏外科术后肺部感染率

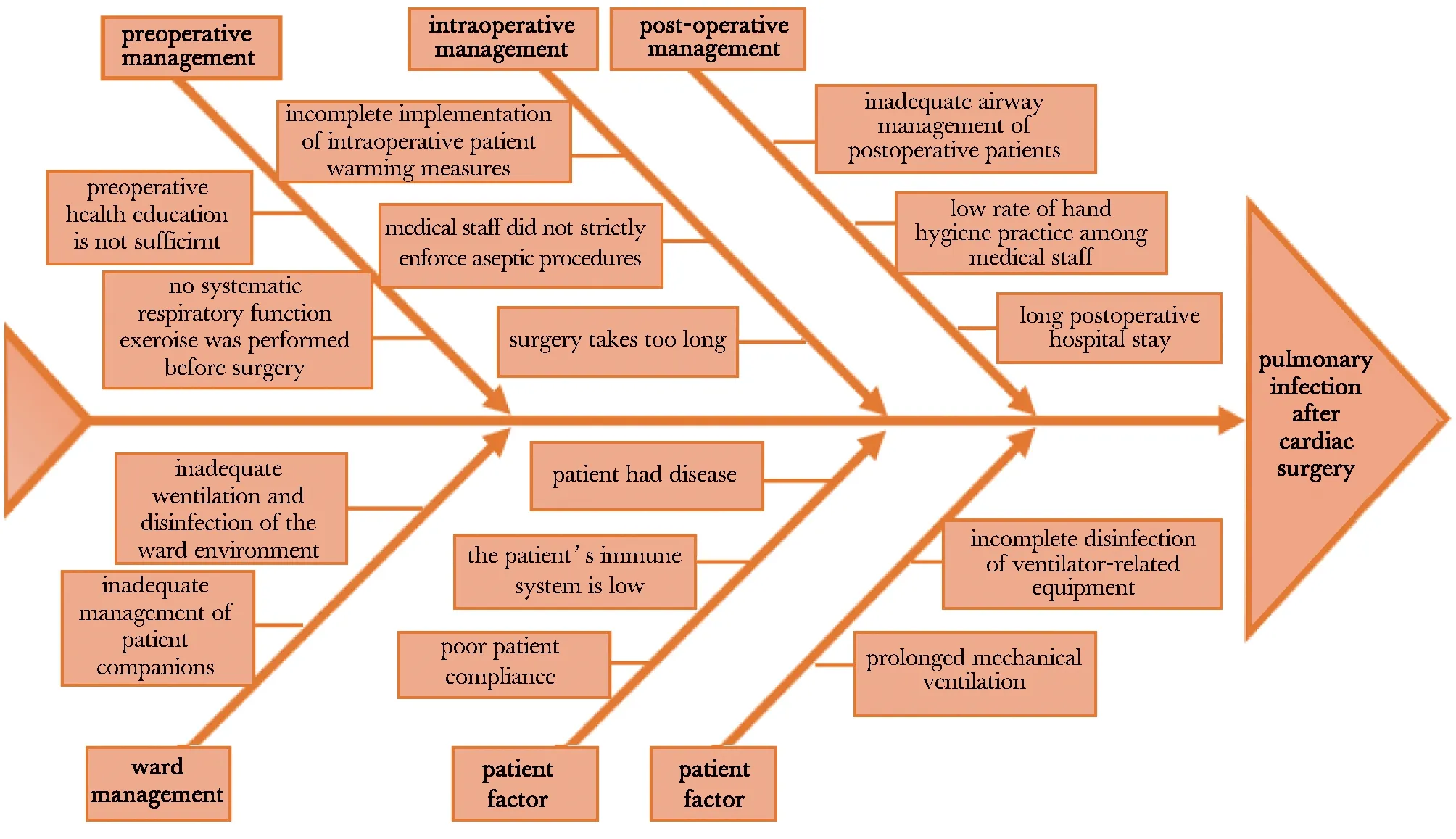

1.2.2 原因分析:感染管理处组织手术室及心脏外科科主任、护士长、感控医生、感控护士及相关医务人员召开专题会议,通过头脑风暴及利用鱼骨图(图1),分析心脏外科术后肺部感染发生率的影响因素,并从中查找预防措施中的薄弱环节。手术后肺部感染发生率是多环节综合因素的结果,与手术医师的无菌操作技术、手术类型、手术持续时间、麻醉方式、医务人员手卫生依从性、病房管理、患者自身健康状况等有重要关系。加强围手术期各环节的管理、采取综合干预措施是减少手术后肺部感染发生的关键。

图1 根据鱼骨图确定根因为:术中管理与术后管理

1.2.3 计划(plan)并确定目标:感染管理处与心脏外科、手术室科主任、护士长、感控医生、感控护士对上述分析原因进行比较归类,将:“患者术后呼吸道管理不到位”和“术中麻醉机内管路清洁消毒不到位”作为干预的主要因素。确定目标:到2019年心脏外科术后肺部感染发生率逐渐降低至≤5%;到2020年心脏外科术后肺部感染发生率逐渐降低至≤4%。

1.2.4 实施(do) 阶段:从心脏外科手术后肺部感染的众多影响因素中感染管理处选择具有可控性、可操作性的两方面因素进行干预,制定预防措施:

1)心脏外科重点加强患者术后呼吸道管理,提高患者有效咳嗽咳痰依从性。策略1:指导医务人员学习相关疾病常规及健康知识,并实施考核。策略2:加强健康宣教力度,指导医务人员与患者有效沟通,宣教患者进行系统的呼吸肌锻炼。策略3:加强术后呼吸道管理。创造舒适环境,减少患者因疾病导致的疼痛及不适感。

2)麻醉科购置麻醉机内回路消毒机6台,进行麻醉机内回路消毒。策略一:制定麻醉机内回路消毒机使用消毒操作流程;策略二:制定麻醉机内回路消毒机使用消毒制度;策略三:建立了麻醉机内回路消毒机使用登记本。策略四:加强术中保温措施。

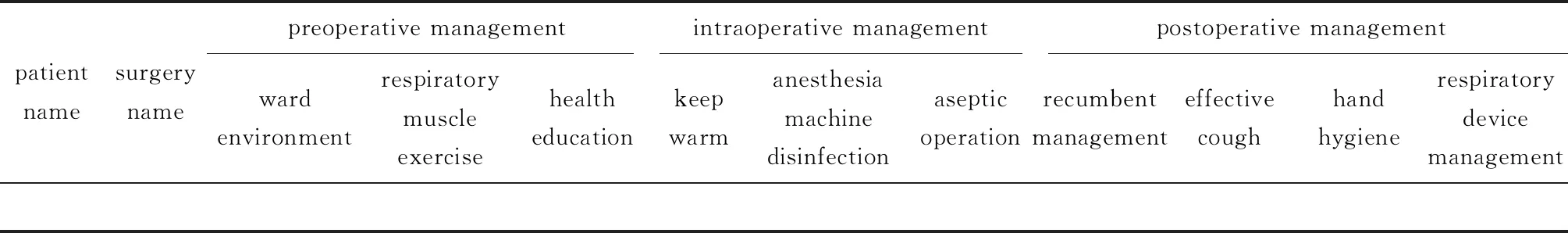

1.2.5 检查(check) 阶段:感染管理处专职人员,定期对心脏外科、手术室术后肺部感染的预防措施执行情况进行督查,对执行不到位的环节以及人员进行纠正和提醒,并制定了心脏外科术后肺部感染督查表(表3)。感染管理处每季度对手术目标监测进行阶段性总结,针对防控措施落实情况向临床科室反馈,共同查找问题,制定进一步整改措施。

表3 心脏外科术后相关肺部感染督查表

1.2.6 处理(act) 评价阶段:感染管理处分别于2020年初、2021年初,对心脏外科2019年度、2020年度手术后肺部感染发生情况进行综合监测分析比较,比较心脏外科术后肺部感染发生率是否达到预期目标。

2 结果

通过对2018年1月1日至2020年12月31日心脏外科890例手术患者目标检测分析对比,得出心脏外科术后肺部感染例次率,从2018年的6.10%降至2019年的4.15%,再降至2020年的3%,说明心脏外科采取的“提高患者有效咳嗽咳痰依从性”和手术室采取的“购置麻醉机内回路消毒机,进行麻醉机内回路消毒”两项干预措施取得一定的效果。

经过两年的持续质量改进,从结论上达到预期目的,从横向上促进了多学科为降低心脏外科术后肺部感染发生率采取的合作模式,并将改进工作融入到科室工作,形成联合效应,对后续多学科协作进行了初步的探讨与磨合,效果显著。

3 讨论

目标监测指的是对高危人群等进行相关监测,监测过程中及时发现感染发生情况及其危险因素,以针对性的采取对症措施控制院内感染的进一步发生[2]。循环质量管理理论(plan-do-check-act,PDCA)是由休哈特(Walter A. Shewhart)提出,美国质量管理专家戴明(W.E.Deming)博士于上世纪50年代进一步发展完善,是目前世界公认的比较成熟的质量管理办法之一[3]。PDCA循环(PDCA cycle)主要包括4个阶段:计划(plan)、实施(do)、检查(check)、处理(act)。计划阶段:指结合自身实际情况,分析现状,找出突破点,制定切实可行的计划与目标;实施阶段:指严格按照所制定的计划、目标和措施去认真执行;检查阶段:指设置专职人员,检查措施的执行情况和落实效果;处理阶段:依次循环后,总结成功的经验,并制定标准、规范的流程,未解决的问题继续转入下一个PDCA循环[4]。其具备周而复始,科学统计,大环套小环,大阶梯式上升等优点,目前在医院感染管理中取得了显著的疗效[5-6]。感染管理处联合心脏外科和手术室运用PDCA循环模式,通过采取一系列术后肺部感染的防控措施,使得心脏外科术后肺部感染率明显降低。不但缩短了患者的住院时间,减轻患者的痛苦和经济负担,同时也提高了患者的生活与生存质量。

在本次质量持续改进中,由于个别医务人员执行力不够,存在措施落实不到位情况。同时个别患者对疼痛较为敏感,心理较为恐惧,咳嗽咳痰时伤口震动可能会引起疼痛,所以仍有咳嗽咳痰无力,咳痰无效的情况。因此,感染管理处将继续追踪,不断改进。后续改进计划:1)深入了解,相互沟通,有所侧重,有所取舍,求同存异,仍是当前共同目标与价值导向。后续应更加密切沟通与协作,深入重点领域,在医务、护理、院感3方面找到平衡点,共同促进,共同进步。2)规范化手术措施,如计划中增置麻醉机数量等,加强术中管理,提升手术室规范操作等措施。3)感染管理处:加强对临床科室、手术室的督导,加强院感数据监控,及时发现问题,并定期召开阶段评估会议,对发现问题及时有效改进,持续进步。

综上所述,通过目标监测,了解心脏外科术后肺部感染发生危险因素,集中感染预防与控制资源,给予相应干预措施,能有效减少术后肺部感染的发生,与本研究2018至2020年心脏外科术后肺部感染呈现逐年下降趋势结果一致。