“互联网+教育”背景下大学生信息化教学采纳意愿的影响因素研究

张戈 徐思 史晶

1.滨州职业学院 山东滨州 256603;江苏安全技术职业学院 江苏徐州 221011

2015年国务院印发了《关于积极推动“互联网+”行动的指导意见》,将“互联网+”定义为运用互联网的创新力量,推动各领域技术、效率的变革与进步。随着教育信息化2.0时代的到来,“互联网+教育”成为高校在信息化潮流中提升教学质量的新路径。然而,在当前信息技术的运用过程中,由于信息化教学课堂的组织形式与传统教学模式存在较大差异,致使部分大学生不愿意主动走出他们习惯的“学习舒适区”,从而产生学生学习效果与教师教学期望间的差异,形成高校信息化教学改革的阻碍。因此,探索“互联网+教育”背景下大学生信息化教学采纳意愿的影响因素,改变大学生对待信息化教学的态度,帮助他们主动脱离原有的学习习惯并做出改变,是实现高校教学改革的重点之一。

在已有的相关研究中,UTAUT模型是一种具有较高精度与解释率的研究理论,该模型将影响用户采纳意愿的决定因素归纳为绩效期望、努力期望、社会影响和促进条件四个维度,因为信息化教学是学生群体获得知识与能力的实践场景,所以对此具有较高的适配性。同时UTAUT模型加入性别、年龄、自愿性作为调节变量,从大学生角度而言,学生群体在多个层面具有同质性,例如:他们的入学成绩、年龄跨度、学习习惯等。因此为突出研究重点,本次研究删除四个调节变量简化原有模型。同时,课堂作为信息化教学开展的主要场所,其具备的特殊属性也会影响大学生的采纳意愿,这是原有模型中所未曾体现的,已有研究表明,师生之间的交流互动会增强学生的学习态度和学习信念[3],考虑到课堂学习是一种具有社会属性的集体行为。因此,本次研究引入社会临场感作为中介变量。

综上所述,本次研究采用简化版UTAUT模型作为研究理论基础,引入社会临场感中介变量,以新的变量间关系分析影响大学生信息化教学采纳意愿的因素。

1 研究方法

1.1 被试

采用方便取样法,选取山东省滨州市3所高校中的在校大学生为研究对象。本次研究共发放电子问卷555份,回收有效问卷516份,有效率为93%。其中,女生303人(58.7%)、男生213人(41.3%);大一年级197人(38.2%)、大二年级111人(21.5%)、大三年级124人(24%)、大四年级84人(16.3%)。

1.2 研究工具

1.2.1 UTAUT量表

在Venkatesh等[2]编制的UTAUT量表的基础之上,结合我国信息化教学发展背景进行翻译并修改,从而形成本次研究所用量表。本量表包含绩效期望、努力期望、社会影响、促进条件、用户采纳五个维度,共18题。采用李克特5点计分(1=“完全符合”,5=“完全不符合”),以各维度问卷的题目平均分作为研究数据,分数越低,表明维度水平越高。其中,绩效期望问卷Cronbach’sα系数为0.908;努力期望问卷Cronbach’sα系数为0.821;社会影响问卷Cronbach’sα系数为0.898;促进条件问卷Cronbach’sα系数为0.824;用户采纳问卷Cronbach’sα系数为0.906。以上数据说明组成UTAUT量表的各问卷均具有良好的信度与效度指标。

1.2.2 社会临场感量表

采用Gunawardena等[4]编制的社会临场感量表中的部分题项对大学生社会临场水平进行测量。量表共计4题,仅一个维度,采用李克特5点计分(1=“完全符合”,5=“完全不符合”),分数越低,表明大学生的社会临场感水平越高,以题目平均分作为最后得分。在本次研究中量表的Cronbach’sα系数为0.811,表明具有良好的信、效度。

2 结果

2.1 各影响因素间的相关分析

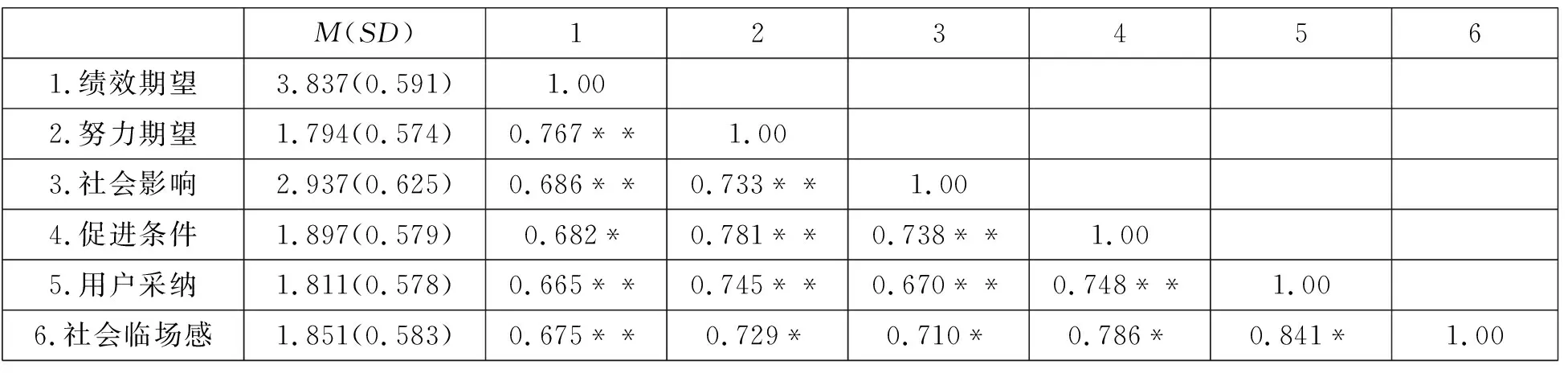

由表1数据可知,首先在各变量中努力期望、促进条件、用户采纳、社会临场感的平均值M均小于中等水平分值2.5,表明上述变量处于中等偏上水平,而绩效期望和社会影响平均值M均大于2.5,表明其处于中等偏下水平。其次,绩效期望、努力期望、社会影响、促进条件、用户采纳和社会临场感之间呈现显著正相关,说明各研究变量关系密切。同时,相关分析数据中绝大部分数值小于0.8,代表各变量之间不存在共线性问题,确保了后期回归分析结果的有效性。

表1 变量的描述性统计结果及相关关系矩阵

2.2 各影响因素间的回归分析

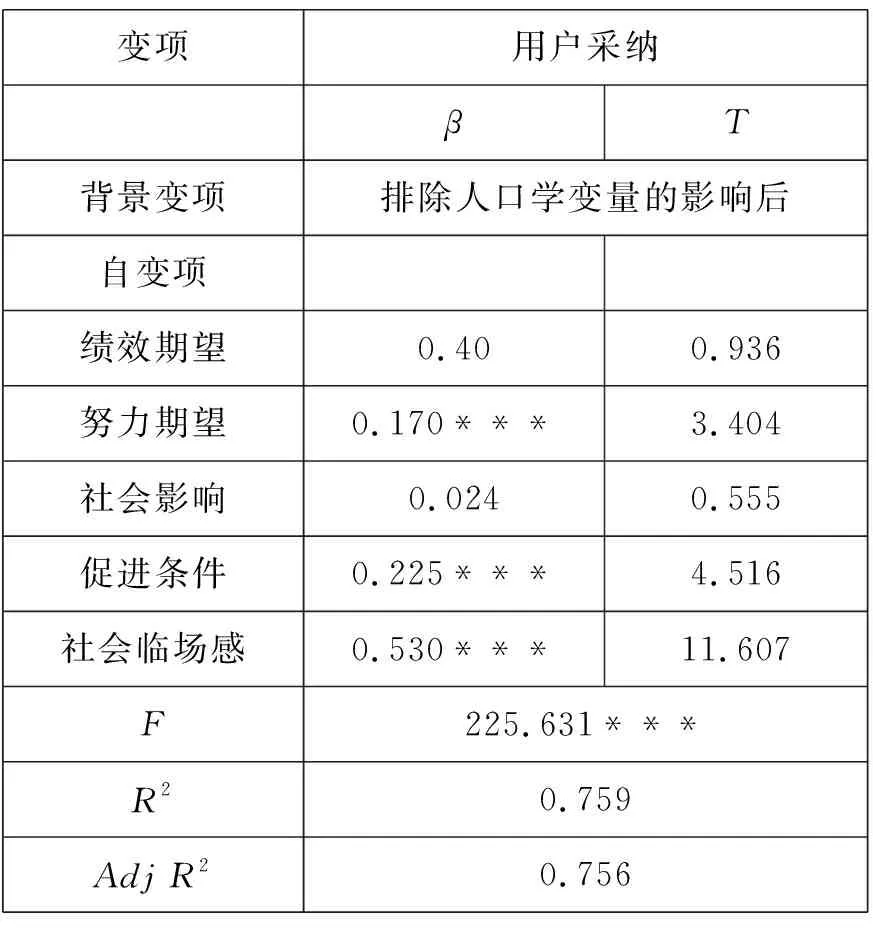

多元回归分析如表2数据所示,在排除人口学变量影响的前提下,仅有努力期望、促进条件、社会临场感三个变量的p值小于0.05,且标准化回归系数(β)大于0。具体数值为:努力期望(β=0.170,p<0.001);促进条件(β=0.225,p<0.001);社会临场感(β=0.530,p<0.001)。由此说明,努力期望、促进条件、社会临场感与大学生采纳意愿间均存在显著正向关系具有正向预测作用,而绩效期望、社会影响与大学生采纳意愿之间不具有统计学意义。

表2 各变量间的回归分析

2.3 社会临场感在促进条件与大学生采纳意愿间的中介作用

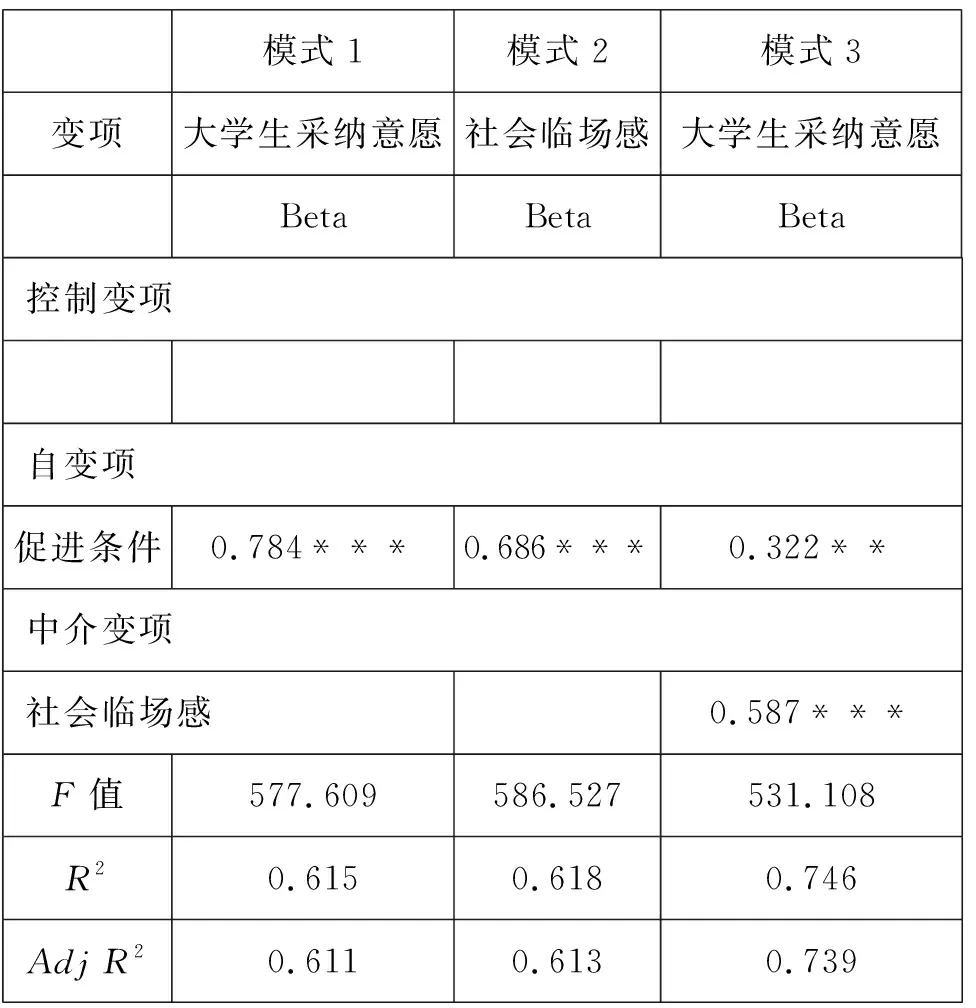

根据相关分析的结果,进一步采用阶层回归分析,结果见表3。在排除人口学变量后,信息技术的促进条件显著正向影响大学生采纳意愿(β=0.784;p<0.001),信息技术的促进条件显著正向影响社会临场感(β=0.686;p<0.001)。引入中介变量社会临场感,信息技术的促进条件显著正向影响社会临场感(β=0.322;p<0.001),社会临场感显著正向影响大学生采纳意愿(β=0.587;p<0.001)。通过先后数据对比发现,社会临场感的引入致使信息技术的促进条件对大学生采纳意愿的正向影响水平降低。由此表明,信息技术的促进条件对于大学生信息化教学采纳意愿的直接效应显著,社会临场感在两者间起到重要的部分中介作用。

表3 社会临场感在促进条件和采纳意愿间的中介作用

3 讨论

3.1 促进条件、努力期望对大学生采纳意愿的影响

本研究发现,在信息化教学中信息技术的促进条件和大学生努力期望水平均显著正向影响大学生的采纳意愿,这与Venkatesh等人的预测相一致[2]。随着信息技术的不断升级,现有的教学APP课程资源不仅可以使用电脑观看,同时可以利用手机随时随地进行访问,并完成提问、抢答、签到等功能,考虑到当代大学生数字原住民的成长背景,以及智能手机在学生群体中的普及。因此,在信息化教学中提供便利的信息技术,成为影响大学生采纳意愿的促进条件。UTAUT模型中的努力期望包含了TAM模型中的感知易用性,大量研究表明,感知易用性对用户意愿的转变有显著正向影响。当大学生具有强烈的努力预期和明确发展目标时,往往会促使其勇敢的走出原有的“舒适区”,尝试适应信息化教学方式并获得信息技术使用能力的提升,从而使其更容易操作,最终影响意愿的转变。

3.2 社会临场感对大学生采纳意愿的影响

在本次研究中,社会临场感是影响大学采纳意愿的重要因素之一,这与Cheung等人所得出的结论及社会临产感是影响使用意图的重要因素相一致[5]。学习的过程便是师生互动、生生互动的过程,信息化教学依托信息技术的使用,丰富了原有课堂教学的互动途径,解决了个体与他人交流间的阻碍,同时打破时间、空间的限制,利用视频、音频、聊天等方式,弥补了师生课下缺乏面对面互动交流的机会。良好的交互体验有助于提升大学生的学习兴趣,从而转变大学生对于信息化教学的采纳意愿。

3.3 社会临场感在努力期望与采纳意愿间的部分中介作用

本研究还进一步分析了社会临场感在大学生努力期望与采纳意愿间的中介作用,发现大学生努力期望不仅直接影响大学生信息化教学的采纳意愿,还会通过提升社会临场感间接改变其意愿。大学生努力接纳信息化教学转变的同时,在运用信息技术的过程中感受便利的互动交流带来的积极影响,从而提升社会临场感水平间接影响其采纳意愿。

3.4 绩效期望、社会影响对大学生采纳意愿的影响

本次研究中,绩效期望和社会影响两个变量对大学生采纳意愿没有统计学意义上的显著影响,虽然这与Venkatesh等人的研究结论存在差异,但是与Yang等人的研究结果相吻合[6]。出现此类现象的原因可能源于研究对象的选择,从问卷的得分可以发现,绩效期望和社会影响的平均分为3.837、2.937,这些数值均包含了“不确定”的选项。究其原因,本次研究选择的3所高校在信息化建设方面存在不足,致使大学生对于信息化教学体验相对较少,所以他们对信息化教学的实用性没有很深的体会。同时,因为3所高校对于信息化教学的实施政策缺乏针对性,使得学生无法感受到来自学校层面的影响。综合以上因素,本次研究中绩效期望、社会影响与大学生采纳意愿间没有显著影响关系。

结语

通过本次研究得出结论,信息技术的促进条件、大学生努力期望和社会临场感显著正向影响大学生采纳信息化教学的意愿,其中社会临场感在信息技术促进条件与大学生信息化教学采纳意愿间起部分中介作用。