概念学习与规律探究整合教学设计

——以初中物理“机械功”和“功的原理”教学为例

南京师范大学物理科学与技术学院(210000)李海畅

江苏苏州市吴江区实验初级中学教育集团(215200)杨勇诚

《义务教育物理课程标准(2022 年版)》提倡在教学过程中注重科学探究,突出问题导向;强调创设真实问题情境,引导学生不断探索;重视培养学生分析问题、解决问题的实践本领和科学思维能力,发展学生的核心素养。《义务教育物理课程标准(2022 年版)》倡导教学方式多样化,鼓励教师在教学实践中灵活选用教学方式。因此,物理教师要根据教学目标、教学内容、教学对象及教学资源等实际情况,设计符合课程理念的教学活动,带领学生在真实问题情境中探究物理规律,在揭示物理规律的同时形成生动的物理概念。

一、存在的问题与破解思路

部分物理教师认为,学生只有建立了物理概念之后,才能够进行有效的物理规律探究。这种片面的认识导致教师在没有充分铺垫的前提下,直接给出物理概念,试图通过对文字的解释来帮助学生形成物理概念,再用刷题的方式帮助学生巩固概念。但是,这种行为,从人对自然认知规律的角度而言无疑是本末倒置的。仅仅通过文字的铺陈和咬文嚼字式的解读,很难让学生真正将物理概念内化为物理模型,而且填鸭式教学也会导致课堂学习变得枯燥乏味,催生学生的厌学情绪和畏难心理。加上学生在尚未形成生动、完整的物理概念的情况下刷题,反而会固化思维。因此,不符合学科特征和学生认知规律的教学,既不能帮助学生掌握科学探究方法和科学思维方式,又不能促进学生科学态度的形成,更不能培育学生正确的物理观念。

不管教师用什么方式方法进行概念教学,学生的学习都必须经历四个环节,即反刍经验、实验探究、思辨明理和实际应用(见图1),将物理概念的建立寓于物理规律的探究过程之中,两者是一个不能分割的整体。

图1

(一)反刍经验,摸清学习基础

教师首先要创设情境,帮助学生反刍经验。我们常说教学需要以问题为导向,那么问题从哪里来?不是教师硬塞给学生的,而是学生在司空见惯的生活现象中发现的,这样的问题才能激发学生探究的欲望,集聚学生学习的动力。学生发现问题的过程也是教师了解学生的知识储备和前概念等情况的过程。对于学生头脑里正确的前概念,教师就要在学生探究过程中不断强化,不断丰富充实。如果发现学生的前概念是模糊的,甚至是错误的,教师就应通过探究活动,引发学生的思维冲突,通过不断矫治、不断修正,帮助学生形成正确的物理概念。所谓的“以学定教”,绝对不是学生学习前发一份试卷让他们做一做那么简单,基于学生经验的教学才是真正的“顺学而教”。

(二)实验探究,建立概念“粗坯”

科学探究不能局限于教材上那几个“万事俱备只欠东风”的实验,这些已经设计好了的实验无非是教师规范学生开展探究的示范性案例。要帮助学生建立正确、生动的物理概念,需要学生参与在真实情境中对物理真问题进行探究的活动,也就是说学生的探究活动不能过度预设,没有“山重水复”的经历,就没有“豁然开朗”的体验。要帮助学生在“真”探究过程中形成生动的物理模型,作为思维的基点、经验的生长点、概念形成的立足点,该模型被我们称为物理概念的“粗坯”。

(三)思辨明理,形成完整概念

从“实验事实”到“科学真相”的“最后一里路”就是思辨,这个过程不仅是实验观察到的现象、采集到的数据转变为“证据”的过程,还是物理概念形成的关键环节,更是物理模型被学生大脑中固有的“图识”同化建立新的心智模式的过程。但是,教材中提供的探究案例,由于过度的预设,将实验事实与科学真相划上“等号”,导致实验探究缺少学生的思辨活动,淡化了学科特征,沦为课程常识教学。

(四)实际应用,立体内化概念

运用物理知识解决实际问题,不仅能强化物理概念,而且是一个发展学生关键能力、提升学生必备品格不可缺少的过程。但是,解题不能替代学生的实践活动,更不能替代物理概念的教学过程。把物理概念的建立寄托在大量的解题训练上,是不利于提升学生思维品质的。一切物理概念的形成都应是源于解决生活中的实际问题,概念学习应融于规律的探究之中,也就是只有将概念的抽象与现象的具象紧密结合,学生才会获得丰满而又立体的物理概念。

二、教学设计与案例分享

教师在教学时应将“机械功”概念的学习与“功的原理”的探究整合起来,让学生在问题的引导下,在探究“功的原理”的过程中建立“功”的基本概念。

(一)开门见山,提出问题

学生学习简单机械后都有了一定的相关经验,即省力杠杆费距离,费力杠杆省距离。滑轮组提升重物能省力,但绳子自由端通过的距离比物体抬升的高度要大。教师顺势向学生提出问题:力与在力的方向上通过的距离是否存在着一定的数量关系呢?这个问题源于学生经验,教材上也没有预设,因此对学生而言具有一定的挑战性。

(二)回顾迁思,设计实验

探究力与在力的方向上通过的距离的数量关系,最核心的操作就是改变作用在机械上的力的大小,测出在力的方向上通过的距离。如何改变力的大小?学生凭经验知道有两种方式:一是改变提升重物的重力;二是改变作用在杠杆上力的位置(改变力臂)或者改变动滑轮数量。这两种方式哪个比较合理?学生讨论后认为第二种方式比较合理,原因是实验需要控制变量。

教师顺势再提出问题:控制哪些变量?如何控制?学生想到的是:使用同一根杠杆或同一组滑轮、控制重力大小不变、提升重物的高度保持一致、重物在杠杆上的悬挂点不变等。教师需要提醒学生思考:如何控制测力计的重力对实验的影响?为此,应尽可能地在竖直方向上拉动机械。

通过问题导向,帮助学生边反刍经验边完善实验设计。

(三)实验探究,启思明理

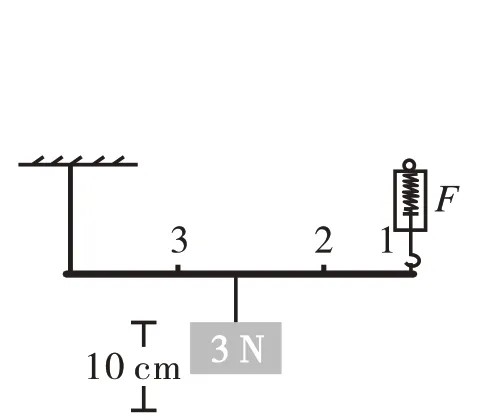

图2、图3 分别为利用杠杆和滑轮组提升重物的装置。如果课堂教学时间有限,可以让学生选择其中一个装置开展探究活动,也可以抽签决定用哪个装置进行探究。

图2

图3

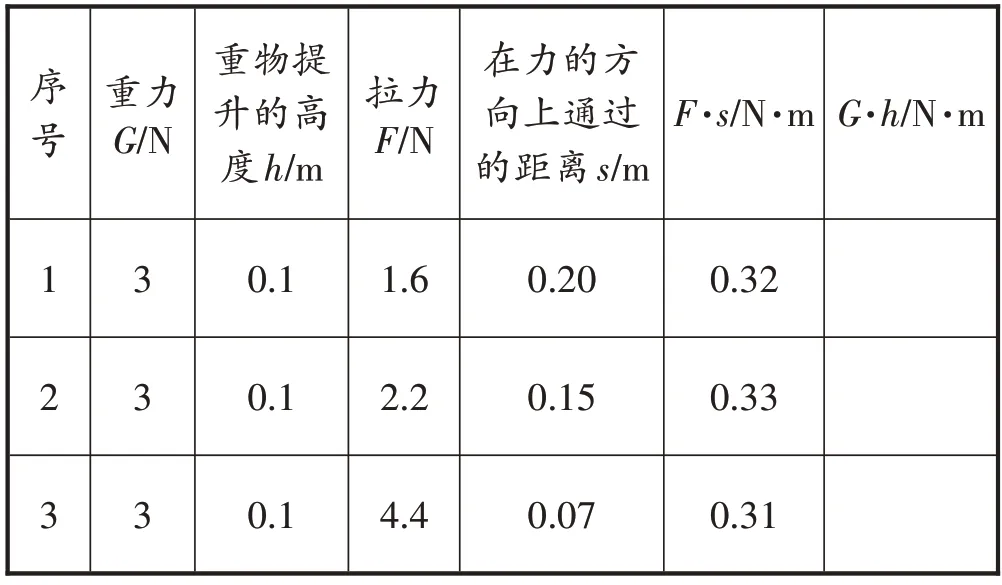

以图2 实验为例,学生在测力计校零后,分别在杠杆1,2,3 三个点位上通过测力计竖直、匀速提拉杠杆,每次让3 牛重的物体抬升10 厘米,测出点位相应提升的高度s,同时测出拉力F的大小,一并记录在表1中(表中数据为某一小组的实测记录)。教师引导学生分析,在不同点位上完成同一项工作,即提升同一个重物到同一个高度,使用的力的大小不同,在力的方向上通过的距离也不同,但是力与在力的方向上通过的距离的乘积是相等的,这时“功”概念的“粗坯”开始形成。为了突显探究结果的可靠性,教师收集不同小组的测量数据,最后发现结果是完全一致的。

表1 探究用轻质杠杆提升重物时力与在力的方向上通过的距离之间的数量关系实验数据

用同样的方法,针对选用滑轮组(图3)探究的小组收集的实验数据进行分析,得出“使用不同数量的动滑轮提升同一个重物到同一个高度,使用的力的大小不同,在力的方向上通过的距离也不同,但是其乘积是不变的”的结论。通过组间数据比对,学生在头脑中不断地加深“F·s”的印象,丰富“功”概念的“粗坯”符号,逐步形成物理模型。

再将使用杠杆和使用滑轮组探究的实验合起来观察,发现用不同的简单机械做同一项工作,力与在力的方向上通过的距离的乘积都是相等的,进一步强化“功”的概念。就在学生的思维发展处于“水到渠成”的关键时刻,教师抛出“功”的概念:物理学上,把力与在力的方向上通过的距离的乘积称为“功”,功是一个重要的物理量。接下来再介绍功的计算公式和功的单位。F·s的物理意义就是人对机械做的“功”,也就是说:用不同机械做同一项工作,人对机械做的功是相等的。这时,功的原理“粗坯”在功的概念基础上逐渐形成。

学生通过探究、思辨,自然体会到功不是一个教师硬塞给他们的物理概念,而是基于物理事实的发现。学生头脑中一个抽象的概念与具体的物理事实产生关联,使得生动的物理模型转化为深刻的心智图识。

(四)由此及彼,穷幽极微

教师要求学生进一步观察实验数据,看看还能发现什么。学生通过交流,发现力与在力的方向上通过的距离的乘积(F·s)等于物体重力与物体提升的高度的乘积(G·h)。由此教师再提出问题:如何验证这个发现的可靠性?让学生继续设计探究方案。

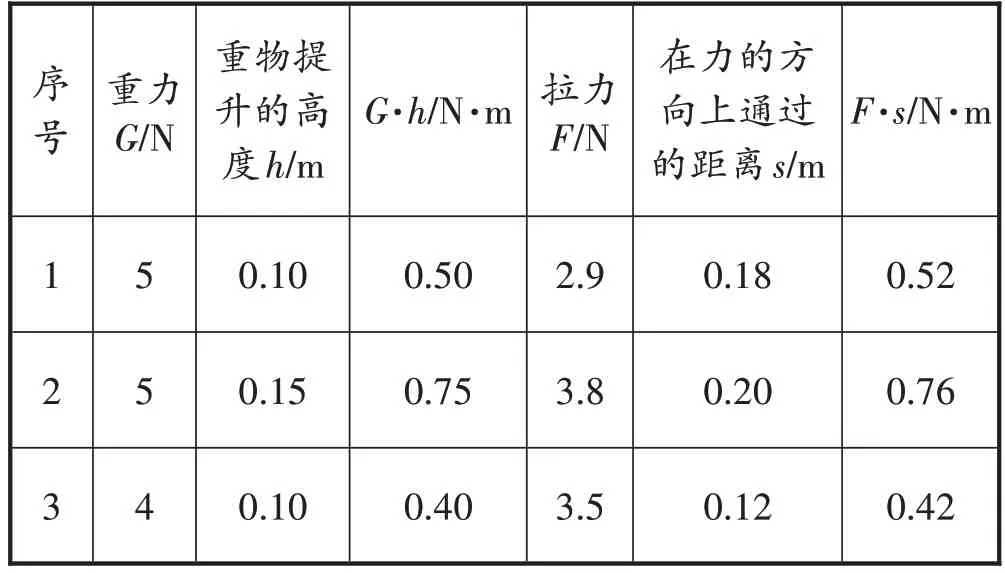

新问题是在学生探究过程中自然形成的,而且是一个真实的问题,这就能充分激发学生的探究欲望,使学生开启深度学习“模式”。要进一步探究这个问题,那么物体的重力和提升的高度也就成了变量,学生既要测拉力和在拉力的方向上通过的距离,又要测出物体的重力和物体提升的高度。这时,变量的增多使得探究活动进阶,探究活动变得更加开放。学生利用杠杆或滑轮组进行自主探究,并将实验数据记录在表2中。学生通过实验,发现并证实了F·s=G·h。

表2 探究用轻质杠杆提升重物时力与在力的方向上通过的距离之间的数量关系实验数据

重力与物体提升的高度的乘积具有什么物理意义呢?通过师生讨论,归纳出G·h就是人不通过机械直接对物体做的功。也就是说,使用机械可以省力,也可以省距离,但是不能省功。“人通过机械对物体做的功等于人直接对物体做的功。”功的原理在抽丝剥茧中呈现出来。在这样的教学过程中,学生对功的概念理解更加自如、更加丰满。

作为探究活动,到此已经完成,但是要强化学生对功的概念和功的原理的理解,还需要在课堂教学中引导学生进行实际运用。

三、教后反思和认识提升

在真实情景中对实际问题进行探究,在探究活动中体验物理过程、观察物理现象、建立物理概念、解释物理规律,不仅是我们认识自然的一般方式,还是我们学习物理的主要方式。真情境、实探究要靠物理教师创造性的劳动来实现。

(一)物理概念学习与规律探究整合教学符合学生的认知特点

一是概念的建立是寓于人对大自然的认识活动过程之中的,对大自然的认识过程就是一个对未知世界进行探究的过程。物理概念也不例外,需要学生在探究物理规律的过程中建立起来,在实践中丰满起来。离开了学生探究活动,靠教师的一味灌输形成的概念,无助于学生的素养提升和能力提高。

二是初中生处于形象思维向抽象思维发展的关键阶段,虽然他们具备了一定的逻辑推理能力和抽象地表达事物本质特征的能力,但是他们的抽象思维在很大程度上还属于“经验型”,即在他们的抽象思维中具体形象的成分仍然起着重要的作用。因此,对物理概念的理解和内化,仅靠文字、符号是远远不够的,需要活生生的情境、铁铮铮的事实作为触发思维进阶的基础,需要生动形象的物理模型为概念的形成铺陈,一句话,概念的形成不是一蹴而就的。

三是初中生还不能在观察中注意到事物的细微处,不能长时间地专注于一件事物,但是物理概念的学习需要学生经历一个去伪存真、由表及里、由此及彼的内化过程,需要学生聚神和专注,而富有挑战性的探究活动,正好能帮助学生克服年龄特征对学习的负影响,使学生从学习中获得成就感,更好地促进学生深刻思维和深度学习。

(二)物理概念学习与规律探究整合教学符合物理学科特征

物理实验既是研究物理、学习物理的手段,也是物理学的一个重要组成部分,将物理概念的学习与物理规律的探究整合起来组织课堂教学,就是将动手操作与思辨明理统合,强化了物理实验的重要性。近年来,初中物理课堂中低思维含量的重复性、体验性实验比比皆是,在真实情景中对真实问题进行探究的实验较少,即便有探究,也常局限于教材上仅有的几个预设性很强的、作为探究范例的活动。这样的探究仅仅是为了满足学生的体验,根本不能当作物理学科教学内容,失去了物理学科的基本特征,这种课堂样态不是我们需要的。我们把物理概念学习和物理规律教学整合在一个真探究的活动之中,从教与学的方式寻找突破口,就能从根本上清除物理课程教学中的“顽瘴痼疾”,让物理课堂灵动起来。上述教学设计在实际操作中,不论是教师的教,还是学生的学,都呈现出积极、活跃的一面,也不会因为探究预设的减少,而使学生望而却步。恰恰相反的是,因为有了挑战,学生的参与度更高。

(三)物理概念学习与规律探究整合教学符合新版课标要求

物理概念学习与规律探究整合教学中,教师基于学生经验,积极创设问题情境,学生在问题的引导下开展探究活动,在“做中学、用中学、研中学”的活动中,发现知识、掌握技能、生长经验、发展创新思维、提升思维品质。教师应帮助学生学会从经验中去认识、发现事物的共同属性和事物之间的内在联系,积极地内化知识,促进经验常识转化为物理概念。学生在解决实际问题的过程中主动运用知识,在运用知识的过程中学习新知识、新技能,发展关键能力,提升必备品格。应让学生感觉到知识的进阶、技能的拔节和经验的生长,体会到物理学习给他们带来的快乐。

物理概念学习与物理规律探究整合教学绝对不是初中物理教学的创新之举,而是让初中物理教学返璞归真的实践,目的就是让物理学习走进学生的生活,同时带领学生走进社会、走向大自然,充分发挥物理学科的育人功能,积极培育学生的物理观念、发展学生的科学思维品质、提升学生的科学探究能力,培养有科学精神和态度、有社会责任的新时代好公民。