微专题在高三化学二轮复习中的应用

——以“电解质溶液图像题的突破”为例

福建省霞浦第一中学(355100)郑秋玲

高三化学二轮复习是在一轮复习的基础上展开的。一轮复习是夯实基础、全方位复习阶段,其特点是知识点细致、基础,面面俱到。二轮复习是查漏补缺、能力提升阶段,其特点是知识点综合、灵活,重点突击。因此,二轮复习不是“炒冷饭”,而是在认真分析高考命题方向的基础上,明确“考什么”“怎么考”。运用恰当的二轮复习教学方式,可让学生学有新意、学有所获,提高学生的复习效率。下面笔者以“电解质溶液图像题的突破”为例,探讨微专题在高三化学二轮复习中的应用。

一、微专题与专题的区别

专题是将某一个单元或某一个章节或相似的知识点,按照知识的内在联系整合形成的一个综合性主题。专题复习的优点是知识系统性强,但因专题容量大,学生通常难以完全掌握,复习效果的反馈也不够及时。微专题相比于专题,选择的主题更小、针对性更强、反馈更及时。微专题复习,通常是针对学生的痛点或高考的热点,并充分结合学情,选出合适的主题,从而做到有的放矢、高效复习。

二、电解质溶液图像题在高考化学试卷中的呈现方式

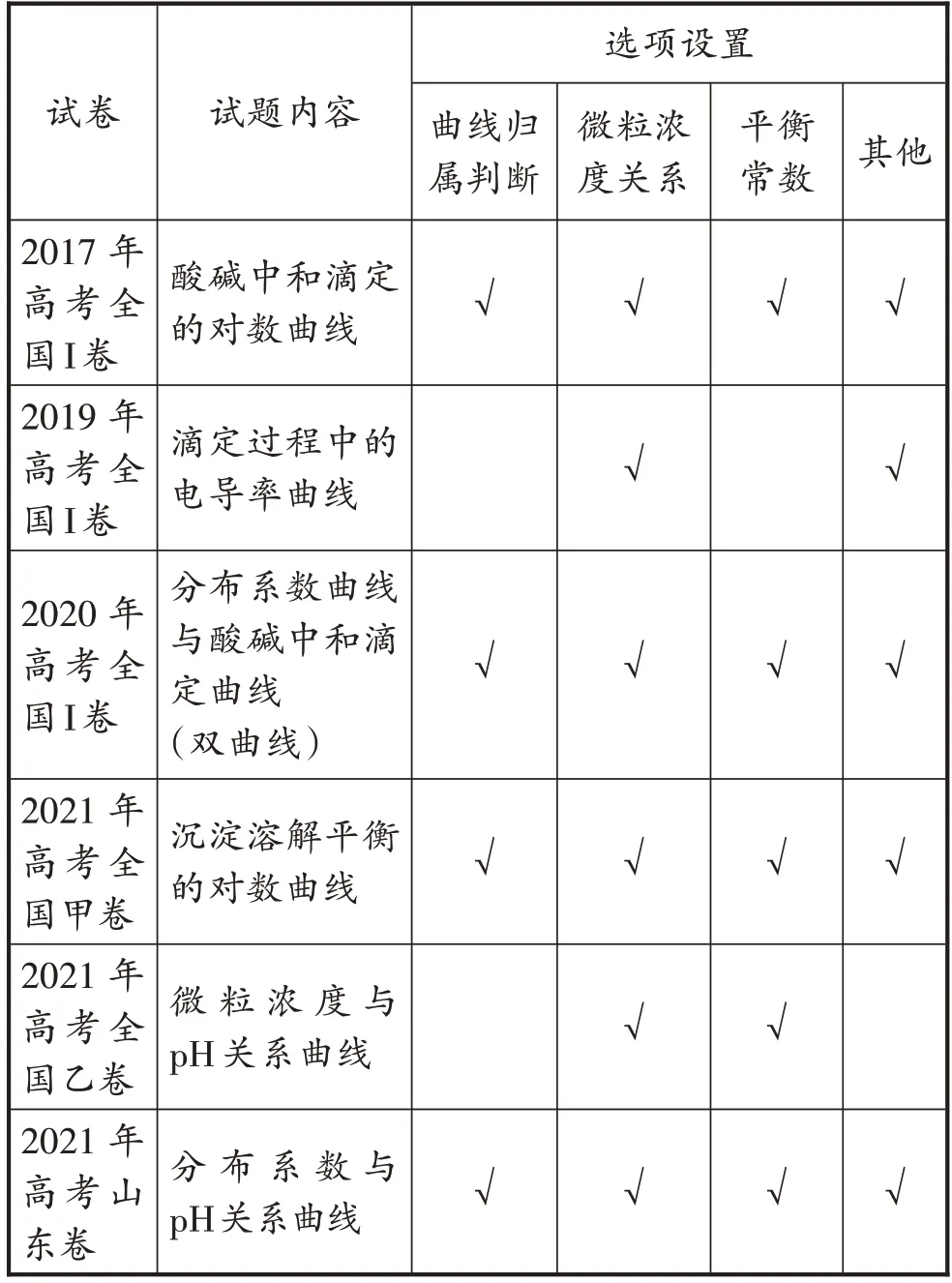

在高考化学试卷中,电解质溶液图像题常以选择题的形式出现,涉及的知识面较广,通常包括三大平衡(电离平衡、水解平衡、溶解平衡)的影响因素、规律及其应用,其中涉及的计算常与数学学科知识相融合,题目难度较大,主要考查学生的综合能力,属于拉分型的常考题,需重点突破。为了有效突破电解质溶液图像题,笔者对近五年的高考全国卷及2021 年高考山东卷进行研究(2018 年高考全国卷无电解质溶液图像题),其选项设置统计如表1所示。

表1 近五年高考全国卷和2021年高考山东卷电解质溶液图像题选项设置统计

虽然电解质溶液图像题的命题素材稳中有新,但从表1中的选项设置统计可分析出该题型的重点考查方向,如微粒浓度关系判断是必考知识,平衡常数的计算或判断也是高频考点。对于复杂的图像,如图像中包含多曲线时,曲线归属判断也尤为重要,因为正确的判断既是学生读懂图像的关键,也是学生后续解题的基础。电解质溶液图像题综合性强、容量大,为了更好地落实复习目标,笔者根据表1中的统计结果,设计了“曲线归属判断”“微粒浓度关系判断”“平衡常数计算”三个微专题。以这三个微专题为突破口,帮助学生攻克难题。

三、“电解质溶液图像题的突破”微专题复习教学设计

微专题复习,要立足真题,精选例题[1]。例题的选择要有针对性,对点突破,难度要由浅入深,这样既能及时反馈学生对基础知识的掌握情况,又能提高学生面对复杂图像时的应变能力。因此,在三个微专题的复习活动中,笔者设计了“课前学案—课堂检测—课后巩固”的教学步骤。因教学活动的目的不同,例题选择的难度、设计的形式也各不相同。

(1)课前学案。课前学案只截取图像题中符合微专题主题的选项,以选择题或填空题的形式呈现,针对性强,难度适中。课前学案可作为课前预习材料来完成。在课堂中,由学生自己表达解题思路,旨在让教师了解学生对相应知识点的掌握情况,同时也让学生反思自身存在的不足。

(2)课堂检测。课堂检测是在学生学习必备知识之后进行的,因此课堂检测的习题,难度要稍有提升,题型要稍有变化,可一题多解,以检测学生是否掌握解题的关键知识,是否能够将知识灵活应用。

(3)课后巩固。课后巩固是学生在完成三个微专题的学习后进行的,因此课后巩固要体现综合性和完整性。课后巩固的题型应以真题为主,让学生切实体会知识点在高考中的考查方式。

值得注意的是,基于微专题的复习,不仅要重视例题的设计与选择,还要明确复习的重点,即帮助学生提炼解题的方法,构建解题的思维模型。因此,针对不同的主题,我们进行了不同的教学设计。

微专题一:曲线归属判断

学生完成一轮复习,已经形成了初步的知识体系框架,但仍存在“似懂非懂”的情况,主要表现为“知识”与“应用”脱节。解题时,特别是遇到陌生情境的图像时,学生往往会无从下手。因此,帮助学生快速入题尤为重要。“曲线归属判断”微专题的教学设计思路如图1所示。

图1

对三种常见类型曲线[酸(碱)稀释曲线、分布系数曲线、对数曲线]进行分析,并基于学案中的例题,引导学生归纳曲线归属判断的程序:明确横纵坐标意义→分析曲线变化原因→判断曲线归属。微专题复习的主要特点是反馈及时。在教师传授必备知识和解题技巧后进行针对性的课堂检测,可及时反馈学生能否灵活应用解题技巧,是否适应图像变化的多样性。

微专题二:微粒浓度关系判断

在“微粒浓度关系判断”微专题复习中,为了了解学生基础知识的掌握情况,笔者在课前学案中以0.1 mol·L-1的NaHSO3溶液为例,让学生比较溶液中离子的浓度关系,以及书写溶液的三大守恒关系(物料守恒、电荷守恒、质子守恒),进而帮助学生复习巩固此部分必备的基础知识。由课前学案反馈可知,大部分学生在一轮复习后已掌握必备的基础知识,但当与图像结合时,却不能准确应用知识。分析原因,发现学生对图像题存在如下思维障碍:

(1)针对电解质溶液的微粒观还停留在静态水平和定性水平;

(2)只重视曲线的分析,而忽视曲线背后的化学反应本质[2]。

实际上,电解质溶液图像中的曲线,例如分布系数曲线、对数曲线、中和滴定曲线等,其变化趋势都是化学反应过程中的具体数据呈现。只有将曲线与反应过程有机结合,依据化学反应的计量关系,才能准确分析曲线中从量变到质变的特殊点,进而分析特殊点微粒之间的浓度关系。下面以典型的中和滴定曲线为例来分析化学反应与曲线的关系。

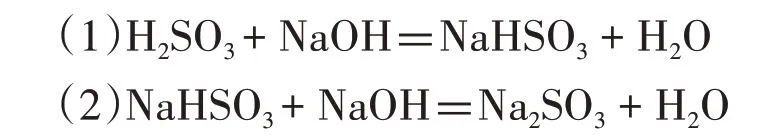

【课堂检测】常温下,用0.1 mol·L-1NaOH 溶液滴 定20 mL 0.1 mol·L-1H2SO3溶液,滴定曲线如图2 所示。已知:pKa=-lgKa,25 ℃时,H2SO3的pKa1=1.85,pKa2=7.19。下列说法不正确的是( )。

图2

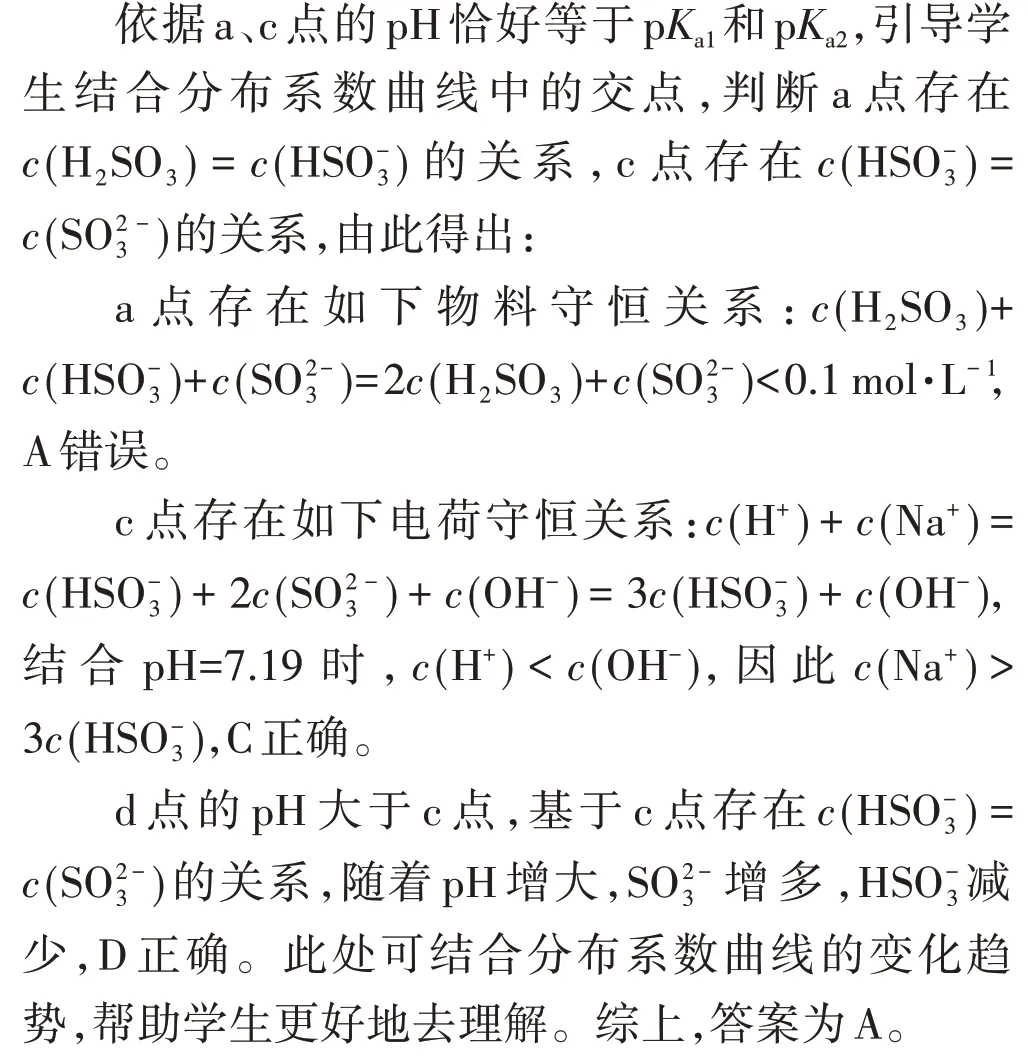

解析:用NaOH 溶液滴定H2SO3溶液,涉及强碱与二元弱酸之间的反应,包含两步反应过程:

依据化学计量关系,随着NaOH 溶液的滴加,溶液中溶质的变化如图3 所示,可以明确b 点溶质为NaHSO3,结合质子守恒,存在c(H2SO3)+c(H+)=的关系,B正确。

图3

本例题的选择是针对微专题二的,选项设置具有针对性,而每个选项的正误分析所依据的方法是不同的,因此又具有全面性。例题的讲解过程中,巧妙地结合微专题一中分布系数曲线交点pH 与pKa的关系,实现知识的前后衔接与灵活应用,并为微专题三做好铺垫。

微专题三:平衡常数的计算

“平衡常数的计算”微专题中通常会涉及电解质溶液图像题,基于图像的计算对学生而言难度较大。笔者认为,若能将此类题型的解题步骤程序化,可帮助学生将模糊的知识清晰化、条理化。为了突破难点,笔者在课前学案中以NaOH 滴定一元弱酸HA 的曲线为例,设计特殊点(起点和恰好反应点),让学生演算弱酸Ka,由此引导学生建立平衡常数计算的程序化步骤:书写平衡常数表达式→特殊点数值代入→数据处理,简化计算。

平衡常数的计算,通常是数学模型与化学平衡思维的结合,主要体现在以下方面:如何选择特殊点(起点、恰好反应点、过量点、交点、零点等);如何依据化学平衡的知识进行数据处理等。因此在此微专题复习中,教师应科学设计例题,引导学生进行专项训练,使学生经历解题过程,实现能力的提升。

四、教学反思

根据表1 对近五年高考真题的分析,发现电解质溶液图像题考查的内容并不是一成不变的,除了高频考点,该题型中还会对特殊知识点(如pH 判断、水解程度变化、导电能力判断等)进行考查,体现在表1中的“其他”选项设置。以“曲线归属判断、微粒浓度关系判断、平衡常数的计算”三个微专题为切入点进行复习,并不是为了就题讲题,而是为了帮助学生构建解题的思维模型,主要体现在以下三个方面:

(1)明确曲线变化的本质是化学反应,理解从量变到质变的特殊点所蕴含的信息;

(2)明确曲线之间的联系与转化,如中和滴定曲线与分布系数曲线、对数曲线、电导率曲线等曲线之间的联系与转化;

(3)在化学计算过程渗透数学思维。

“电解质溶液图像题的突破”是高三化学二轮复习的模块之一,教师由此及彼,在专题(如电化学专题、有机化学基础专题等)的基础上,认真分析高考真题,以高频考点或学生的困惑点为切入点,以微专题为利刃,引导学生构建解题的思维模型,有助于学生实现高效复习,发展学科核心素养。