土地流转对农户增收效应的影响

——基于CHFS数据实证分析

吴笑语, 蒋远胜

(四川农业大学经济学院,四川成都611130)

推动乡村振兴,实现共同富裕,努力实现高质量发展,是实现中华民族伟大复兴的前提。“乡村振兴”战略的推进要遵循“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”这20字纲领。其中,实现生活富裕是根本,即“三农”工作的重中之重在于促进农民增收。而“共同富裕”中,富裕代表着人民群众对更高生活水平的追求,也代表着更进一步的经济发展情况,共同则意味着更加美好的生活是要更加公平地惠及全体人民群众[1]。在追求生活水平不断提高的前提下,全面推动共同富裕的实现,缩小城乡之间、区域之间的差距,既要提升效率又要维护公平。

如图1所示,从2013年到2020年,中国城乡居民的人均可支配收入呈逐年增长态势,但城乡居民收入差距却呈现出扩大的趋势,要想实现共同富裕,就必须解决农民增收问题。收入的增长依赖于生产要素投入的加大,而土地作为农户最重要的生产要素,不仅可以有效解决农民就业问题,还发挥着社会保障的作用,是农户增加收入的重要源泉,因此如何有效配置土地资源也直接影响农户收入分配问题[2-3]。传统小农耕作方式可能导致土地细碎化、生产效率低下等问题,虽然国家的土地政策能够在一定程度上遏制土地的频繁调整及土地细碎化问题,但是农村劳动力大规模流动带来的迁移,也导致一些地区农户与承包地之间出现不匹配的情况,土地资源配置失衡,使得农户之间的收入呈现出分化趋势[4-6]。为了克服这一弊端,土地制度从2005年开始调整,近年来更是启动“三权分置”方案来促进农村土地有序流转,同时通过引导以专业大户、家庭农场、合作社等为代表的新型农业经营主体参与土地流转,从而实现适度化的规模经营。土地流转逐渐呈现出多元化、市场化、规模化的趋势[7]。一是许多农民不再被局限在土地上,自由地进入劳动力市场从事非农职业,寻求非农收入的增长;二是大量新型经营主体通过土地流转实现了规模经营,借助农机服务实现农业收入的增长。过去十几年里,中国农村土地流转取得了快速的发展。据统计,全国家庭承包耕地流转面积在2007年仅有4 266 666.67 hm2,到2016年底增长到3.14×107hm2,在总承包经营耕地中的所占比例由不足5.0%上升至35.1%;同时流转出耕地的农户也达到了6.788 9×107户,达到总量的29.7%。伴随着土地流转的大量增加,农业新型经营主体先后涌现,大约8.77×105家家庭农场、1.794×106家农业合作社在承包他人土地后成立;全国已有超过30%的农户进行了土地流转,该比例在部分东部沿海发达省份甚至超过了50%[8]。随着时间的推移,全国家庭承包耕地流转面积比例与流转出承包耕地的农户比例均呈现增长态势,2019年分别达到了35.9%和33.3%[9]。在此背景下,农业规模化和现代化水平得到了明显提升,同时,农业生产资源配置情况以及农户收入分化情况也得到明显改善[10]。

数据来源:国家统计局。

实现共同富裕除了关注城乡收入差距问题,还要关注不同农村区域之间、不同农村收入群体之间的收入差距状况。图1显示2013-2020年中国农村居民人均可支配收入从9 429.6元提高至17 131.0元,年均增长8.90%。然而依据《中国住户年鉴》的分类标准,2000-2019年中国农村20%高收入农户人均纯收入增长4.32倍,而同期20%低收入农户仅增长3.31倍;2019年20%高收入农户人均可支配收入是20%低收入农户的10.35倍,相比2013年的7.41倍增速明显提升[4,11]。土地流转政策是为了实现土地和劳动力资源的最优化配置,重塑农村人地关系,拓展农户的收入来源,提高农户的家庭收入,能够促使城乡之间收入差距的缩小,有助于共同富裕的实现。但是,学者们对于土地市场(包括土地销售和租赁市场)在土地使用和分配方面的效率及对促进社会公平的作用上存在不同的研究结论[12]。就土地流转而言,众多学者从土地流转对收入结构、收入分配、农业投资与农业生产效率、土地流转的福利效应以及减贫效应等方面进行了研究,但研究结论仍存在明显争议[13-15]。一部分学者认为,土地流转有利于促进土地规模经营、提高农业生产效率,也有利于农村劳动力非农就业,因而有助于提高农户家庭的收入或福利水平,是农民是否愿意继续进行土地流转的重要依据[5,16]。同时,部分学者研究认为土地流转对不同农户收入的影响具有明显差异,即流转户与未流转户、转入户与转出户之间的收入具有明显的差异性[17]。一些学者研究结果表明土地的转入和转出都能够增加农民的收入[18-20],其他研究者则认为土地流转的双方中只有一方能够具有显著的增收效应[13,21-22]。此外,学者们还关注土地流转对于不同收入来源的影响。另一部分学者从农户纯收入、经营性收入、工资性收入与土地租金收入等方面研究了土地流转的影响[3,23-25]。有学者得出的结论是,农户的收入并没有因为土地流转而发生显著的变化,甚至可能会受负向影响[26-28]。这主要是因为虽然中国土地流转市场发展较为迅速,但是土地流转对土地资源配置的优化作用有限,土地未能在市场作用下集中于生产效率更高的农户之手,农村劳动力比较优势也得不到充分的发挥,同时也存在非农务工、政府主导、土地市场资源配置扭曲等情况,因而在提高农户收入上存在一定障碍[29-31]。

此外,学者们还研究了土地流转对农户间收入差距的影响。一些学者认为,土地流转有利于减缓农村居民收入不平等程度;另一些学者持相反的观点,认为土地流转扩大了农户之间的贫富差距[13,32]。基于上述分歧,学者们开始运用多种方法对上述分歧进行探究。一些学者借助反事实分析框架,采用模拟土地流转前的基尼系数与实际情况相比较的方法来考察土地流转前后农户的收入差距是否发生了变化。朱建军等[33]、史常亮等[34]的研究结果表明,土地经营权的集中更有利于高收入农户收入水平的提升,会拉大农户之间的收入差距。韩菡等[35]研究发现,经济发达、土地单位收益高的地区土地流转会扩大农户的收入差距,在经济欠发达、土地单位收益低的地区土地流转会缩小农户的收入差距。杨子等[20]估计了土地流转对收入差距的边际效应,认为土地流转没有产生显著的影响。这些结论产生差异的原因,可能是农户的异质性和自选择问题没有得到足够的重视和处理,这使得最终的计量结果产生了一定的偏差。为此,本研究在现有学者研究的基础上,利用内生转换(ESR)模型等方法研究土地流转对农户人均收入的影响及其收入效应差异,为相关部门土地政策的制定和实施提供决策参考。

1 材料与方法

1.1 研究方法

1.1.1 研究假说

1.1.1.1 土地流转促进农户收入增长的假说1 土地流转主要是通过促使土地资源的优化配置,将土地这一生产要素从生产效率较低的生产者手中转移到生产效率较高的生产者手中[36]。就土地转入者而言,耕作土地面积增加,在规模化的土地上进行集约化经营,在农业机械的助力下提高耕作效率的同时,发挥劳动力、农资物品等生产要素的作用,不仅能压缩农业生产和销售的成本,还能实现促进农业收入水平的提升。就土地转出者而言,不仅能够获取持续稳定的租金收入,还能够通过从事非农职业获取非农收入,或者自主创业获得经营收入。因此,我们旨在验证如下假说:参与农村土地流转的农户家庭平均收入水平显著高于未参与农户。

1.1.1.2 土地流转促进农户收入增长的假说2 基于农户在生产能力、要素禀赋上的差异,收入水平存在差异的农户从土地流转中享受到的福利也是具有明显差异[37]。对于低收入农户,从转入的角度来看,他们在资金和技术上并没有比较优势,因此没有足够的能力从土地流转市场中转入较多的土地来形成规模化经营;从转出的角度来看,部分低收入农户将土地视为生活保障和养老保障的基础,存在不愿转出土地的现象。但是随着现阶段中国城乡居民社会养老保险的持续推广以及家庭劳动力长期向非农部门转移,部分低收入农户也倾向于通过土地转出获取持续稳定的租金。对于高收入农户,从转入的角度来看,他们在资金、技术以及社会资本上都有较为明显的比较优势,有能力从土地流转市场中转入较多的土地来形成规模化经营,获取更多的农业收入;从转出的角度来看,高收入农户在摆脱土地的束缚后,也有能力进入非农部门务工或经营工商业,同样能够获取更高从业收入。因此,我们提出如下假说:土地流转更有利于最低收入和最高收入农户的收入增长,土地流转对不同收入农户的影响呈U型。

1.1.2 模型构建

1.1.2.1 内生转换回归(ESR)模型 由于农户选择是否参与土地流转是一种自选择行为,农户家庭的异质性会导致不同家庭参与土地流转的收入效应具有明显差异。具体来说,有些家庭参与土地流转后收入得到较大提高,而有些家庭的收入却没有发生较大变化。因此本研究选择运用ESR模型来修正因自选择行为导致的偏差,并构建土地流转处理效应的反事实分析框架验证参与土地流转对农户收入产生的影响[32,38]。

根据Maddala[39]的方法,首先建立农户是否参与农村土地流转的选择方程:

Di*=Ziγ+μi

若Di*>0,则Di=1;否则Di=0

(1)

(1)式中,Di*为潜变量,Di=1表示农户i参与土地流转,Di=0表示农户i未参与土地流转;Zi为外生解释变量向量,是影响农户决定是否参与土地流转的一组解释变量;μi为随机误差项。

那么参与和未参与土地流转的农户收入结果方程为:

lnY1i=X1iβ1+ε1iifDi=1

(2-a)

lnY0i=X0iβ0+ε0iifDi=0

(2-b)

(2-a)与(2-b)式中,Y1i表示参与土地流转农户的家庭人均纯收入,Y0i表示未参与土地流转农户的家庭人均纯收入,X1i=X0i=Xi代表影响农户家庭收入的可观测解释变量,ε1i、ε0i是随机误差项。

基于选择方程(1)计算得到的逆米尔斯比率λ及其协方差引入结果方程中解决由不可观测因素导致的样本选择性偏差问题:

lnY1i=X1iβ1+σ1μλ1iifDi=1

(3-a)

lnY0i=X0iβ0+σ0μλ0iifDi=0

(3-b)

(3-a)与(3-b)式中,λ1i、λ0i表示观测不到的农户能力或者偏好带来的选择差异,σ1μ=cov(ε1,μ)和σ0μ=cov(ε0,μ)表示选择方程和结果方程误差项的协方差。再通过完全信息极大似然法对选择方程(1)和(3-a)式、(3-b)式进行联立方程估计[40]。可以得到流转户和未流转户的平均收入方程(4-a)式和(4-b)式,而模拟出的反事实平均收入方程为(4-c)式和(4-d)式:

E[lnY1i|Di=1]=X1iβ1+ρ1σ1λ1i

(4-a)

E[lnY0i|Di=0]=X0iβ0+ρ0σ0λ0i

(4-b)

E[lnY0i|Di=1]=X1iβ0+ρ0σ0λ1i

(4-c)

E[lnY1i|Di=0]=X0iβ1+ρ1σ1λ0i

(4-d)

实际参与土地流转农户平均收入的平均处理效应为方程(4-a)与方程(4-c)之差:

ATT=E[lnY1i|Di=1]-E[lnY0i|Di=1]=X1i(β1-β0)+λ1i(ρ1σ1-ρ0σ0)

(5-a)

实际未参与土地流转农户平均收入的平均处理效应为方程(4-d)与方程(4-b)之差:

ATU=E[lnY1i|Di=0]-E[lnY0i|Di=0]=X0i(β1-β0)+λ0i(ρ1σ1-ρ0σ0)

由于化工装置现场的电磁噪声环境十分复杂,电缆既会作为受扰对象吸收来自外界的电磁干扰,也可作为噪声源将电磁噪声辐射至周围的线路和设备中。仪表电缆常采用对绞和屏蔽的方式来降低电磁干扰的影响。

(5-b)

1.1.2.2 无条件分位数处理效应(UQTE) 模型与广义分位数回归(GQR)模型 运用分位数处理效应模型来估计土地流转对位于不同收入点位上农户的异质性影响。由于政策制定部门并不在意农户的个体特征差异,而是更关心土地流转对农户收入产生的边际影响,因此本研究运用无条件分位数处理效应进行估计[41-42]。无条件的处理效应在进行估计时,将处理变量和控制变量进行区分,估计结果中自变量系数差别能够解释土地流转对农户收入差距的影响,直接用于政策解释。同时引入工具变量,解决农户参与土地流转的自选择问题所导致的偏差[43]。

首先,假设农户收入是关于协变量X和土地流转变量D的半对数线性函数:

lnYi=γτDi+Xiβτ+εi,Qεiτ=0

(6)

(6)式中,Qεiτ是不可观测的随机变量εi的τ分位数;γτ是在τ分位数上的分位数处理效应。

进一步根据Frölich等[44]的方法,τ分位数上的无条件分位数处理效应为:

γτ=QY1τ-QY0τ

(7)

此时,在满足共同支撑条件、给定协变量时,引入的是二值虚拟变量的工具变量:

(8)

(8)式中,有共同支撑0 广义分位数回归GQR属于无条件分位数回归技术,用其估计土地流转对农户收入处理效应[43]: (9) 其中,ρτ(Xi)=u(τ(X)-1),u<0。 采取2015年中国家庭金融调查(CHFS)数据进行实证研究。在数据处理过程中,首先选取农村户籍的农户样本,然后根据研究目标和CHFS问卷中的问题选取所需变量,其中包括涉及农户家庭收入、农户参与土地流转、农户个体及家庭特征的相关变量。经过上述处理后,获得有效样本10 701份,样本覆盖全国28个省(区、市)。 变量选取方法:(1)结果变量Y,Y是农户家庭人均收入,回归时采用自然对数lnY形式。(2)处理变量D,D是农户家庭是否参与土地流转。在问卷中,对问题“您家是否转入耕地”或“您家是否转出耕地”选择了“是”,即认为该农户家庭在当年进行了土地流转,赋值D=1;而这两个问题同时选择“否”的农户家庭没有进行土地流转,赋值D=0。(3)工具变量V,选取的工具变量是“土地质量”和“社会养老保险”。在问卷中,对问题“这块耕地的土地质量如何”,选取“一般”及以上的赋值土地质量=1,选取“一般”以下的赋值土地质量=0;对问题“目前参加的是下列哪种社会养老保险”,选取“都没有”的赋值社会养老保险=0,选取除“都没有”以外选项且“是否已开始领取”回答为“否”的赋值社会养老保险=1。(4)控制变量,具体包括家庭人均拥有的承包地面积、家庭劳动力比例、年龄、是否从事工商业、身体健康状况以及区域虚拟变量。变量及其描述性统计如表1所示。 表1 变量及其描述性统计 农户土地流转选择方程与家庭平均收入方程的估计结果见表2。在选择方程的回归结果中,家庭人均承包地面积对农户是否参与土地流转产生了显著的正向影响,家庭人均承包地面积越大的农户流转的意愿越高。家庭劳动力比例越高的农户,流转倾向越明显,这可能是因为如果选择土地转入,家庭中更多的劳动力能够方便进行规模化的家庭农场经营,而如果选择转出,解放出来的多余劳动力也能够开启非农职业来实现家庭增收。农户家庭是否从事工商业对他们参与土地流转也有着显著的正向影响,如果农户家中有稳定的非农收入,他们可以放弃对土地的依赖将土地转出,也有经营资本来转入土地进行扩大经营规模。农户家庭的土地质量也对参与土地流转有着显著的正向作用,具体而言,质量更好的土地更容易流转出去,并且这类土地在市场上的价格也会相对更高一些。拥有社会养老保险的农户进行流转的几率也会相对更大,未来可预期的养老手段能够让他们更加放心地将土地租出,也可以在养老无忧的前提下借助政策扶持来扩大农业规模。可以看出,资源禀赋相对更优的农户会更倾向于进行土地流转,原始的资本积累能够帮助他们更好地进入土地流转市场,更加从容地作出选择。 表2 农户土地流转选择方程与家庭人均收入方程的估计结果 在收入方程的回归结果中,家庭成员的年龄对土地未流转农户的家庭人均收入有显著负向影响。家庭人均承包地面积对土地流转户的家庭人均收入也有着显著的负向作用,这可能是因为部分农户在转入土地后并未能够通过规模的扩大和单位面积投入的减少来达到人均收入增加的目的,他们仍然需要在技术的运用上得到提升。对于未参与土地流转的农户来说,家庭劳动力比例越高,他们的家庭人均收入越高,这表明现阶段的农户还是要依靠劳动力这一生产要素的投入来提高收入。家庭是否从事工商业以及家庭成员的身体健康状况对于参与和未参与土地流转的农户家庭人均收入都有着显著的正向影响,且对于土地未流转户的影响效果更大。可能的原因在于,对于土地未流转户,土地及其产出是家庭中重要的资源和财富,身体的健康与否直接关系着农业产出和收入;同时,如果能够有着其他稳定的工商业收入,他们的人均收入会得到较大的提升。此外,rho0和rho1符号相反(rho0和rho1分别代表收入方程与选择方程的相关系数),这意味着土地流转产生更高收入的预期对农户土地流转决策有着影响[38]。 土地流转对农户家庭人均收入的处理效应估计结果表明,就进行了土地流转的农户而言,土地流转对他们的家庭人均收入的影响显著为正,收入增加了70.6%,实际参与土地流转农户人均收入的平均处理效应(ATT)为0.534***(标准差0.252);而那些没有进行土地流转的农户,假如进行土地流转,其家庭人均收入将增加86.8%,实际未参与土地流转农户人均收入的平均处理效应(ATU)为0.625***(标准差0.270)。所以,如果未进行土地流转的农户能够在之后参与土地流转,他们的收入也将得到较大的提升。 在0.1到0.9个不同收入分位点上,农户参与土地流转的处理效应估计结果见表3。在采取了3种不同无条件分位回归技术的情况下,我们得到了几乎相同的趋势:土地流转对不同收入农户的收入效应呈现U型,且对低收入阶层的影响更大。土地流转的收入效应对低收入阶层的影响效果更为明显,在0.1分位点上达到最高值,这有助于他们缩小自身与中游收入阶层农户间的差距;对于中游甚至中上游收入阶层的农户,土地流转产生的收入效应是最小的;而对于高收入的农户阶层,尤其是0.9分位点上的农户,土地流转产生的收入效应有所回升,虽然效应不及0.1分位点上高,但是基于高收入农户的基础收入,这将加剧他们与中游收入阶层农户的差距。究其原因,当前小农户的种植收入相对较低,而同时许多有着租地需求的地区由于供求关系地价则相对较高,一旦农户的土地能够顺利转出,所获取的稳定租金相对可观;而对于中游收入阶层的农户,他们的原始资本积累不能够帮助他们迅速扩大土地规模,形成规模经营,而转出土地所获取的租金相对他们的已有收入并不能拉开太大差距;对于高收入的农户,如果他们能够转入大量土地,开设家庭农场或者合作社,形成具有特色的产业,能够获得较为可观的收入。 表3 农户土地流转收入效应的无条件处理效应估计结果 不同收入的农户参与土地流转的处理效应因地域差异而有所不同,农户的收入分配差距在地域上更加明显。由表4可以看出,在东部和中部地区,土地流转对不同收入农户的收入效应呈现U型,且对低收入阶层农户的影响更大,但是在西部地区,土地流转对农户的收入效应随着农户收入的增加而减弱,这可能是西部地区复杂的地形地貌导致的。一方面,高收入的农户即使转入大量土地也只能在少数的平整地块使用机械耕作,因此在劳动力的投入上花费较高,另一方面,这些土地还需要大量的资金投入来进行平整等,这可能是导致土地流转对高收入农户作用效果相对较小的原因。这也意味着,土地流转政策对共同富裕的支持作用,在东部地区体现得更加明显,但在中西部地区,土地流转对共同富裕的支撑作用相对较弱,但依然对共同富裕是有着显著积极影响。 表4 农户土地流转收入效应的广义分位数回归结果 同时使用普通最小二乘法(OLS)、两阶段最小二乘法(2SLS)、倾向得分匹配法(PSM)和赫克曼两阶段模型(Heckman)再次进行回归,选用同样的控制变量和工具变量,以此作为稳健性检验,结果如表5~表7所示。Heckman选择方程的估计结果与ESR选择方程的估计结果类似,家庭人均承包地面积对农户是否参与土地流转有着显著的负向影响,而家庭劳动力比例、是否从事工商业、土地质量以及是否购买社会养老保险对农户是否参与土地流转的有着显著的正向影响。OLS、2SLS以及Heckman收入方程的估计结果与ESR收入方程的估计结果类似。总的来说,土地流转对农户人均收入增加有着正向影响,年龄和家庭人均承包地面积对农户人均收入有着负向影响,而家庭劳动力比例、是否从事工商业和农户健康状况对农户人均收入有着正向影响。表6中PSM估计结果也显示土地流转对农户人均收入的影响显著为正,没有参与土地流转的农户假如能够参与土地流转,他们也能够较大地提高收入。 表5 农户参与土地流转收入效应的OLS、2SLS估计结果 表6 农户参与土地流转收入效应的PSM估计结果 表7 农户参与土地流转收入效应的Heckman估计结果 本研究基于2015年中国家庭金融调查(CHFS)数据,利用内生转换回归模型分析了农村土地流转对农户家庭人均收入的影响,在此基础上,基于无条件分位数处理效应模型测算土地流转对不同收入农户的收入效应,实证结果表明:(1)农户参与土地流转能够有效地提高家庭人均收入,土地流转具有收入效应,参与土地流转的农户比未流转户的人均收入显著提高了70.6%。(2)不同收入的农户间土地流转的收入效应存在差异,土地流转对于共同富裕的支持在不同收入群体的农户间也有着不同表现。收入较低的农民通过土地流转可以大幅增加收入,缩小与中等收入农民的收入差距,但收入较高的农民也可以通过土地流转获得更大的收入增长,这也会促使他们与中等收入农民的收入差距拉大。即对于低收入的农户来说,土地流转对共同富裕有着相对显著的支持作用,而对于中等收入的农户来说,土地流转虽然可能拉大他们与高收入农户的差距,但与低收入农户的差距相应缩小。可以说,农村土地流转在一定程度上促进了农村社会公平,对实现共同富裕有促进作用。(3)对于位于东部、中部和西部的农户而言,不同收入水平的农户间土地流转的收入效应也是不同的。土地流转政策对东部农户增收效果最好,对当地农户共同富裕的实现贡献更大。 基于以上结论,为实现共同富裕目标,提出以下政策建议:(1)制定土地流转相关政策时,对中低收入农户、中西部地区农户予以一定的政策倾斜,让中低收入农户,尤其是西部地区低收入农户,能够放心地进入土地流转市场,从而防止与高收入及东部地区的农户群体拉开收入差距,保证土地流转对生产效率提升的同时兼顾公平、共同富裕原则。(2)鼓励中东部地区有租地需求的个人或集体到西部流转土地,并根据其农产品需求和西部特色进行产业布局、产业升级,进一步提升西部地区土地流转农户的收入增长,缩小东、西部地区收入差距。(3)鉴于转入土地后的新型经营主体需要大量的前期投入,农村金融机构应该给予一定的信贷优惠政策,政府也应该在经济、农田基础设施建设、销售等方面给与一定的补贴。为转出土地的农户提供就业和进一步增收的机会。(4)政府应定期培训低收入农户,监督其孩子接受教育,从而保障他们有终生学习、长期增收、丰富精神生活的能力,促进物质、精神的共同富裕。1.2 数据来源与变量选取

2 结果与分析

2.1 内生转换回归(ESR)模型估计结果

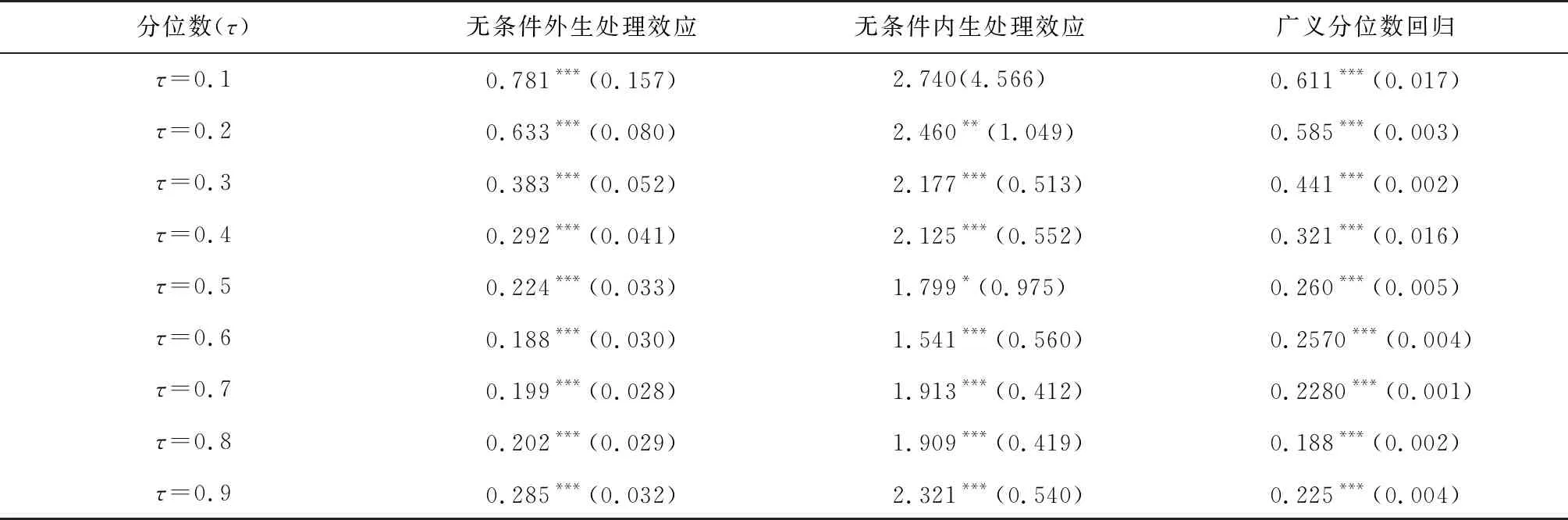

2.2 无条件分位数处理效应UQTE模型估计结果

2.3 ESR模型的稳健性检验

3 结论与政策建议