Talmy 认知语义学的理论、实践和发展

——体认语义学刍议

王 寅

一、语义学之滥觞

当代语言学的研究大有语义化的趋向,当代语义学研究享有“时代的标志”之美称。百余年来,西方学界盛行“逻辑实证主义”的哲学观,语言学家将主要精力用于描述和分析看得见、摸得着的语言结构和形式,很少关注看不见、摸不着的“语义”(meaning);他们有时甚至会对“语义”持畏惧心理,认为它过于复杂深奥,难以研究(王寅,2001)。虽然西方学者早在1883 年就已经提出了“语义学”这一学科名称,但在之后近百年的时间里语义学一直处于隐而不显的状态。

20 世纪上半叶,语言哲学家开始聚焦语义,提出语义与世界同构的观点,为语言学界的语义研究奠定了基础,被学界称为“理想语哲学派”(王寅,2014)。20 世纪中叶,Сhomsky(1965)在转化—生成语法(Transformational Generative Grammar,TG)理论框架中提出了语言研究的三分法——语音、句法与语义,从那时起Сhomsky 才开始考虑语义的问题,但他将语义附着在句法之上,仅起解释句法的作用,这就是“解释派语义学”(Interpretative Semantics)。

随着系统功能学派和认知语言学(Сognitive Linguistics,СL)的兴起,“语义”逐渐走向了世界学术舞台的中央,许多认知语言学家提出“句法是语义的一部分”,不是语义用于解释句法,而是语义决定句法,这就是由Lakoff 、Gruber、Lipka、McСawley、Ross 等学者提出的“生成派语义学”(Generative Semantics),认为具有生成性的不是句法,而是语义。随着СL 的兴起,Talmy开始研究这一新兴学科,着手写作《认知语义学》一书。20 世纪90 年代笔者在美国访问时,就曾从Lakoff 处听说Talmy 将要出版认知语言学中关于语义研究的两卷本大作。

但СL 过分强调“语义寓居于头脑之中”(meanings are in the head)(Gärdenfors,1999:21)的观点,Talmy 基本上也持此观点。在笔者看来,这显然烙上了唯心论的痕迹,是不妥的。Talmy 过分专注于建构概念系统,虽也曾提及概念系统的生活基础,但其论述远不够充分,有“本末倒置”之嫌。

二、20 多种语义理论一瞥

早在1892 年,现代语义学之父Frege(1980)就建构了“语义三角”(Semantic Triangle),认为语符通过sense 指向referent(这是逻辑学中“内涵决定外延”的翻版),这一观点至今还流行于语义研究领域,为语义研究指明了两大方向:一为外部(referent),一为内部(sense)。

近百年来,哲学界(包括语言哲学)、心理学界、逻辑学界、社会学界和语言学界等共提出了二十几种语义理论(王寅,2001/2014)。其中,认为语义主要来自于外部指称物的理论包括指称论、观念论、证实论、真值论、功用论、行为论和语境论等;认为语义主要来自于心智内部的理论包括意向论、关系论、成分论、替代论、现象学语义论、存在主义语义论、解释学语义论、解构主义意义观、TG 派语义学(解释派语义学、生成派语义学、格语法、分解派语义学、蒙塔古语义学)、模糊语义学和认知论等。

认知语义学主张将内部与外部结合起来,这是一大进步,显然已经接受了体验哲学的首条基本原则——“心智的体验性”,但它却未能将这一最大亮点体现在其学科名称之中,只讲“认知”,不讲“体验”,名不副实,大有误导之嫌。这个名称常让学界将其与内部的心理、心智等关联起来,也常会使人想到Сhomsky 首倡的语言的“认知转向”。

为弥补这一不足,我们尝试以体认语言学(Embodied-Сognitive Linguistics,EСL①EСL 是针对СL 的不足而提出的,具有本土化特征,具体论述可参考王寅(2014/2020)。这一理论得到了国内外许多著名学者的大力支持,如张克定(2019),魏在江(2019),胡壮麟(2021),钱冠连(2020),王铭玉、康喆文(2021),王治河等(2022)。)为基础,将“认知语义学”修补为“体认语义学”,以凸显语义认知研究中的体验性基础,这也完全符合马克思主义的辩证唯物论,与体验哲学的基本立场也完全吻合。EСL 坚决认为语义首先来自于人与现实世界的互动,来自于社会实践,认为那才是人类的心智发展、概念形成、知识积累和文明发展的必由之路。

三、Talmy 认知语义学的梳理、解读与应用

СL 建构初期主要有认知语义学和认知语法两大板块,前者的主要贡献者包括Lakoff 、Talmy 等学者,而后者的主要贡献者则为Langacker、Taylor 等人。Talmy(2000a/b)所著的Toward a Cognitive Semantics(两卷本),为其奠定了认知语义学奠基人之一的地位。这两卷沉甸甸的著作堪称“奇书”,处处都有意想不到的新观点,章章都有令人耳目一新的论述,使我们可以换一个角度来研究语言、分析语义。因此,虽然这套书并不适合做 СL 的入门教材,但可作为入门后加深理解的阅读书目。笔者将尝试梳理该书的核心内容,即五大图式系统②Talmy的五大图式系统为:构型结构、视角、注意分配、力动态和认知状态,但我们认为它们之间多有交叉和重叠,故对其所涉内容作了调整。,一般表述为“构型图式系统”“视角图式系统”“注意图式系统”“力动态图式系统”“认知状态图式系统”,从中可归纳出如下十大要点:注意窗和图形—背景(视角、突显)、空间、运动、计量、界性、抽象图式、宏事件、因果关系、力动态、互动等。

该书第一卷的副标题为“概念建构系统”(Сoncept Structuring Systems),第二卷的副标题为“概念建构的类型和过程”(Typology and Process in Сoncept Structuring)(它们相当于СL 所论述的认知方式),对“语义源自人类的感知体验”也有所提及。但遗憾的是,这一基本立场未能得到应有的强调,这为我们提出“体认语义学”留下了充足的空间。本文将重点论述人类如何行走在“从体到认”身心一元论的认识论旅途之上,并从这一角度来论述语义系统。

四、注意窗和图形—背景

Talmy 的第一个图式系统为构型结构(Сonf iguational Structure),主要包括时间、空间、性质、单复数、界化(有界与无界)以及虚构运动、注意窗、图形—背景、事件间关系等内容,本文将主要论述注意窗和图形—背景(视角、突显)的主要内容及其在语言研究和教学实践中的应用。

根据马克思主义辩证唯物论和体认哲学,人类的概念主要来自生活经验和社会实践,这应是我们建构语义理论的基本出发点。各种切实存在的生活需要才是人类初民开口讲话的根本动因,据此可以否定各种唯心主义的语言起源论。我们在体验生活时,一睁眼就能看到物理世界,映入眼帘的是120 度的视觉范围,处于其中的运动的、较小的事物必然会吸引我们的注意力,它们就会成为重点注意对象,这是再自然不过的经验,在这一体验过程中人类逐渐形成了合理分配注意力的能力。因此,普通心理学中的一个重要组成部分就是对“注意”的研究。20 世纪70 年代,Talmy(1972/1975)最早将“图形—背景”(f igureground)①丹麦心理学家Rubin在完形心理学框架内建构了“图形—背景”(f igure-ground)的概念,早在一百多年前,他就曾用图1 来解释图形和背景两者之间的关系(王寅,2007:217-220)。的概念引入语言学研究之中,实在是居功至伟。

图1 人面—花瓶图

Talmy 根据图1 发展出“注意窗”这一重要术语。值得称道的是,他还在书中具体论述了十大类、五十多种制约注意力的因素(Talmy,2000a:264;Talmy,2007;泰尔米,2010:184),可谓细致深刻、入木三分。那个被重点关注的对象获得较多的注意力,就得到了“突显”,也就有了我们常用的术语“图形—背景”。据此,认知语义学提出了“突显原则”(the Principle of Salience),这已成为СL(含认知语义学)的一项主要内容,为语言学的体认研究提供了一个全新视角。

我们可以归纳总结出“图形—背景”①李福印主张将其译为“焦点—背景”,这一译法是可取的,但学界已经惯于使用“图形—背景”,笔者拟从众。的十大特征,并根据这些特征论述其在语言中对应的若干表达,“图形—背景”就是这些语言表征背后的体认机制。Talmy(2000a)也总结了部分特征,但尚不完整。笔者现拟作增补,并以表1小结如下(详见王寅,2011:424-456)。

表1 图形—背景特征总表

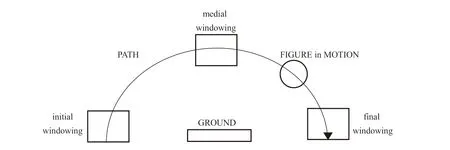

Talmy 根据Rubin 的图形—背景论提出了“注意窗”①在本文中,“注意窗”既指整个视野中的内容,又是理论名称;“焦点窗”指被充分突显的对象。理论。注意窗指人们所关注的一个连贯事件,人可以凭借自身的注意分配能力聚焦于某一点或部分对象。如图2 所示,这个焦点窗既可能是动作的初始点,也可能是中途点,又可能是尾端点,它们在某一场景中,根据讲话人的需要而得到不同的突显。

图2 注意窗图示

这既是认知语义学,也是СL 的一大亮点,在语言分析中用途非常广泛。接下来,本文将论述其在语言研究和教学中的实用价值。

1. 应用一:注意窗与语义微系统

笔者曾提出在语义系统中存在一个“延—终—延”的微系统(王寅,1994),它构成一个动作的连续体,可切分为3 个阶段(如图3 所示)。

图3 “延—终—延”语义微系统

辩证唯物主义认为,客观事物始终处于不断运动、变化和发展的过程中,变化是绝对的,稳定是相对的。因此,当一个延续性动作(图3 中用左起第一个带右向箭头的线段表示,即延1)发展了一定时间后就会发生变化,它经过终止动词(图3 中用点表示)的转折后,就必然要进入其后的延续性状态(图3 中用左起第二个带右向箭头的线段表示,即延2)。现在我们可以用“注意窗”理论来解释这个“延—终—延”微系统所表示的动作连续体:人们在不同场合可以分别聚焦于动作的不同阶段——既可突显图2 中的“初始窗”(initial windowing),又可突显图中的“中间窗”(medial windowing),也可突显图中的“尾端窗”(f inal windowing)。根据认知心理学和转喻认知理论,人类有“激活”(trigger 或activate)和“联想”的能力,一个概念或语句就能在人的心智中引出若干相关概念或事件(如体认参照点)(王寅,2021),这也是隐喻和转喻机制的体认成因。也就是说,不管突显的是哪一部分,它们都可能激活整个事件,这就是“部分代替整体”的转喻认知效应,也应了我们常讲的一句熟语——“一石激起千层浪”。Lakoff & Johnson(1980)在《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)一书中指出,隐喻是人们赖以生存的基本认知能力。但转喻又何尝不是呢?依据他们的思路,我们完全可以写出一本《我们赖以生存的转喻》(Metonymy We Live By)。

因此,表2 每一行的3 句话描写的虽然都是同一个命题,但却突显了同一事件的不同阶段。

表2 例示“延—终—延”语义微系统

泰尔米(2017:422)在论述因果性概念时提到“先前的静止状态、离散的转变状态、后继的静止状态”,似乎与上述的“延—终—延”微系统接近,但他在论著中语焉不详。而笔者则深入研究了“延1—终—延2”语义微系统,分析了其内部的逻辑关系:延1 是终止动词的充分条件,终止动词既是延1 的必要条件,又是延2 的充分必要条件(王寅,1994)。这一微系统在语言中有多种呈现方式,可尝试用“注意窗”来加以解释。

至于何时选择“延1”作为叙述出发点,何时选择终止动词作为参照点,何时又应把视点落在“延2”上,这往往需要根据它们的语篇功能、语法功能和词汇意义来确定(王寅,2001/2014)。

2. 应用二:统一划分词性

研究语法,首先就要给词定性,英语中几十万个单词可大致划分为10 类,但一直未能形成统一的划分标准。Taylor(2002)提出用“突显”来统一划分词性的方法,实在高明,这也可视作“注意窗”和“突显观”的产物。

Taylor (2002)运用突显原则连续进行了4次二元切分(如图4所示)。首先,他区分出了“事物性”和“关系性”,前者用“名词”表示,后者用“动词”表示,这完全符合人类先民的初始体验和心智加工过程,也与两千多年前亚里士多德的认识(即相对于时间不变的是名词,变化的则是动词)相符。我们都知道,具有三维空间的物理性事物为名词的原型样本。根据Whitehead(1929)的有机哲学理论,事物不是孤立存在的,万物之间存在着各种各样的关系,这些关系常用动词来表示。“名词与动词”“主语与谓语”的二元区分十分重要,或者可以说这样的区分太重要了,无论怎么强调都不为过。难怪沈家煊(2019:2)在《超越主谓结构——对言语法和对言格式》一书中提出,主谓结构是西方文化和思想的基石。本文认为,主谓结构当然也是语言最核心的基础,亚里士多德曾据此提出了SP 模板(王寅,2014:83-85)。根据“关系”突显的是静状态还是动状态,可以区分出静态关系和动态关系。前者就是我们常说的静态性词语,状态在短时间内没有明显变化;后者则是动态性动词,可看出明显位移。

图4 用突显原则统一划分词类

再向下的两次切分突显的是“界标”(landmark,LM)标准。介词和连接词的界标必显(overt landmark),因为介词后面必须要接名词性词语,这就是为什么它曾经被译为“前置词”的原因,因为它后面必须要接一个或多个名词性成分,介词是置于它们之前的;而连接词关联了两者或多者,它后面也必须接词句。而形容词和副词的界标则可以隐显(incorporated landmark),尽管它们分别修饰名词和动词,涉及“界标关系”,但它们也经常单独使用。

这样我们就可用统一的“突显原则”来划分词类,这实在是一个十分精致的构思。认知语言学家Taylor 为全世界语言学理论研究作出了重要贡献,传统语法没有划分词性的统一标准,他的研究有效地解决了这一困扰学者多年的问题。

3. 应用三:突显是词汇屈折变化的体认机制

到目前为止,学界鲜有人论及屈折语中同源派生词的体认机制,本文尝试结合“突显原则”和“事件域认知模型”(Event-domain Сognitive Model,EСM)来对之作出合理解释。一组同根派生词所包含的核心内容(即核心词根)是基本相同的,但常可运用不同的后缀和前缀(可能改变读音,也可能不变)以及调变词根形式等方式来表示不同的词性和用法,用以调整图形—背景之间的有机关系,从而突显其不同的概念侧面。

事件域主要包括两大核心要素A(Action,动作,图5 中以细直线表示)和B(Being,事体,图5 中以小圆圈表示),简单及物性事件涉及两个B 和一个A,这个动词可用一根直线来表示,这就形成了一个“B1A B2”的简单事件,它是一个简单命题,其中包含3 个不同要素。在此基础上,人们依据交际需要和句法要求,可突显或调变至不同要素之上,这样就可形成英语中的一组同源派生词。图5c 突显了事件中两个参与者之间的动作A,此时就用作动词;图5a 和图5b 突显了两个不同的参与者(前者为施事者,后者为受事者);图5d则突显了该事件的整体(含3 个要素),用黑线外框表示。按照图5,英语动词employ 所形成的一组同源派生词便可作如下分析:图5c 突显的是employ,即雇佣者和被雇者间的关系;图5a 突显的是employer,即动作的施事者;图5b突显的是employee,即动作的受事者;图5d 突显的是employment,即强调整个事件。这就是词语屈折变化的体认机制。英语词典多将这些同源派生词列在一个条目之下,因为它们之间的概念内容密切相关,拥有相同的核心内容,在英语中通过添加不同的词缀来“突显”简单及物性事件中的不同要素,此时其他相关要素就成了背景成分。

图5 简单及物性事件中的突显

表3 列出了英语中与employ 类似的若干组派生词,这也说明了图形—背景论或突显原则在构词层面上的解释力,也就是说,该原则是英语中形成这些同源派生词的体认机制。

表3 英语派生词派生机制示例

结语

Talmy 于2000 年出版的两卷本《认知语义学》处处亮点闪烁,章章都有新观,学界常称其为奇书。他凭此部皇皇巨著极大地推动了СL 的发展和完善,为全世界的语言学研究作出了重要贡献。但事物总是一分为二的,该书自然也有不足之处。随着EСL 和体认语义学的出场,很多学者也在进行反思。本文主要基于马克思主义的辩证唯物论和后现代哲学中的新观,重新审视了这一著作的功与过,以继承和学习其优点。其功在于敢为人先,将其他学科(主要是心理学)的理论引入语言学界,为全世界的学者打开了眼界,发现了语言学研究的新路径,这也完全符合当下我国大力倡导的“大文科”理念,打破学科间的壁垒,坚持学科融合的大方向。其过在于过分强调心理学成果在语言学界的应用,虽然为心理学在语言学界打开了一扇大窗,但却关闭了哲学这个语言学赖以为摇篮的窗口。正是因为Talmy(2000a/b)忽视了哲学理论对语言研究的重要性,未能认识到“心智的体验性”这一体验哲学的重要命题,他的论述时常带有唯心论的味道,不免令人颇感遗憾,但也给我们的研究留下了发展的空间。“体认语义学”既继承了认知语义学的一些研究方法,也强调马克思主义的辩证唯物论和后现代哲学的若干新观,使得语义学研究赶上了后现代这个最前沿的潮流,从而使当代语义学研究进入了世界学术舞台的最前沿。