学科融合下人文地理与城乡规划专业人才培养探析

欧阳吟,陈欢欢,高志玉 (石河子大学理学院,新疆 石河子 832003)

1998年,资源环境与城乡规划管理(以下简称“资环”)作为新专业走向各个高校[1]。1999年,为了经济复苏和就业问题,高校开始扩招,开设资环专业的高校越来越多,截至2013年,已有200多所高校开设此专业,涉及地理类、农林类、建筑规划类、经济管理类、地质矿业类[2~3]。资环专业与其他专业不同,该专业涉及地理、规划、社会、经济、环境等方面的知识,具有学科融合性强的特点[4]。2013年,为了培养学科交叉复合型人才和创新性人才,资环专业被拆分为两个专业:自然地理与资源环境和人文地理与城乡规划专业(以下简称:人文城规)。在这15年的发展过程中,一些院校依托于相关背景学科的优势形成了特色学科,也有部分院校趁着专业调整取消了人文城规专业。截至2019年,人文城规专业开设院校92所[5]。新时期,对于人文城规专业的目标定位、人才培养、师资队伍建设等既是一个挑战,也是一个机遇。

1 人文城规人才培养现状比较

1.1 研究方法

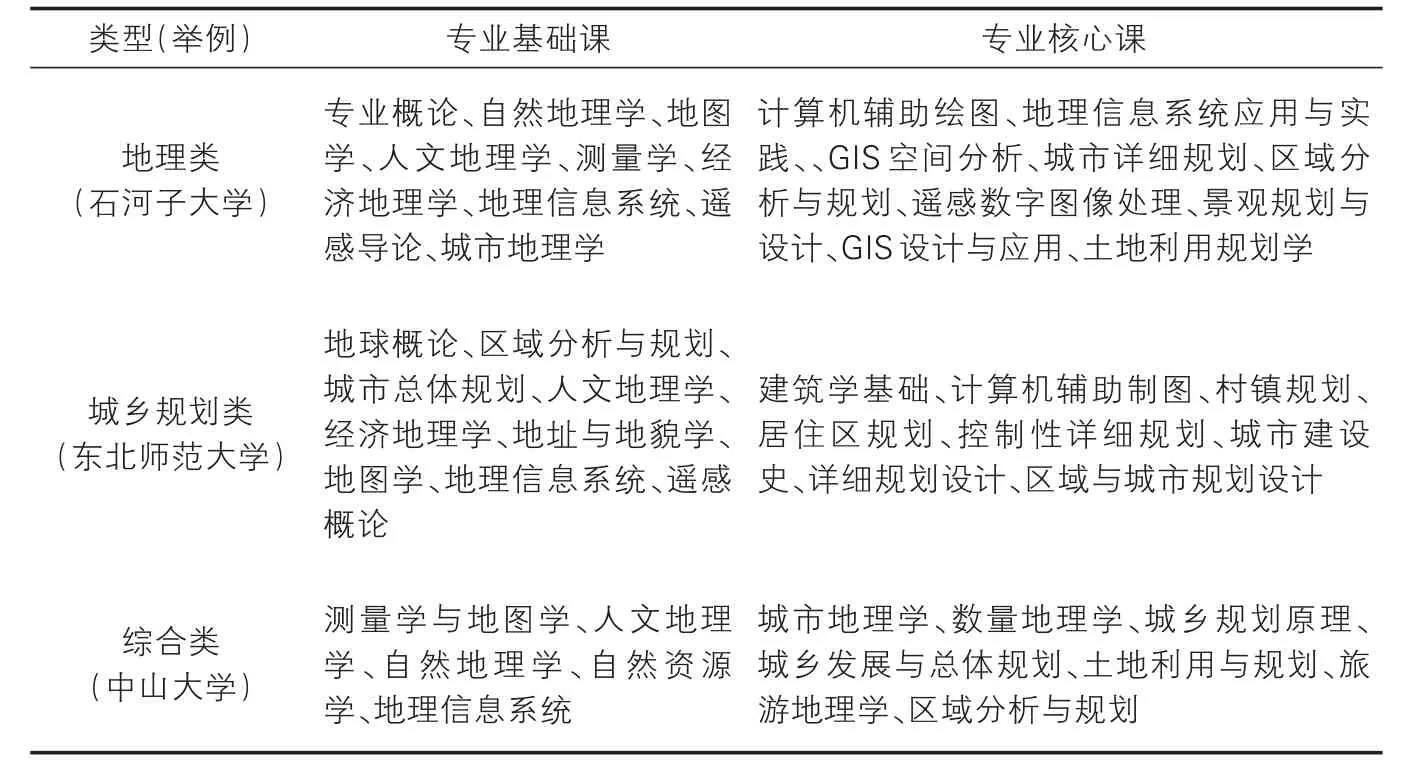

通过文献、网络、会议材料等途径收集我国12所院校人文城规专业人才培养方案,经过整理和综合比较,按照学科培养目标定位将其分为地理类、城乡规划类和综合类三类(表1)。

不同类型代表院校 表1

1.2 培养目标

人文地理学是以研究人地关系为主,并为城乡规划提供宏观指导的学科。在学科融合背景下,人文地理学的思想和研究方法对城乡规划、建设和管理等方面发挥着非常重要的作用。

本专业学生就业的方向主要为自然资源部、生态环境局、建筑规划设计研究院、房地产开发等部门。为了使该专业毕业生具有更好的就业竞争力,多所高校在人才培养方案中明晰了培养目标。比较分析表明,地理类院校侧重于地理学理论、技能的知识和应用的培养;城乡规划类更侧重于城乡规划和国土空间规划、建设与管理人才的培养;综合类院校更侧重于地理学-城乡规划学复合型人才的培养。

例如中山大学在培养方案中强调“德”“才”“领袖”“情怀”的培养目标,以地理学综合教育为核心,培养具备人文城规的理论、技能、创新精神和实践能力,按照“厚基础,宽口径,强实践”的培养模式进行培养;地理类院校,如北京师范大学希望培养出能够在科研、高校、企事业单位工作以及继续深造的高层次人才。不同高校制定不同的培养目标是为了更加明确专业定位,也是对培养什么样的人才,如何培养人才做出积极的回应。

1.3 课程建设

目前,人文城规专业培养方案中专业基础课一般包括人文地理学、自然地理学、遥感概论、地理信息系统等,课程设置知识面广、泛、杂。专业核心课也称为主干课程,是最能体现该专业特色的课程[3]。通过比较发现不同学科目标定位的院校在专业核心课设置中差异较大,未形成统一的课程体系。如以地理类为主的院校,在专业核心课设置中地理相关的课程理论课和实践课权重明显高于其他专业的课程权重;以城乡规划类的为主的院校在课程设置过程中,更侧重于城市规划的课程,如城市总体规划、控制性详细规划、村镇规划等;综合类院校则在课程设置过程中开设了较多的地理与规划相结合的专业核心课程,表2列出了比较具有代表性院校的专业基础课和核心课。

不同类型院校专业基础课和专业核心课程 表2

专业特色的凸显也需要专业选修课的支持。各个高校在专业选修课设置中也都呈现出不同的课程,涉及范围广,虽然没有形成较为统一的课程体系,但有些院校初步形成了“选修模块”的体系,如西北大学在专业选修课程中设置了五大模块:区域规划模块、土地房地产模块、人文地理拓展模块、区域经济模块和技术方法模块,每个模块设置各自领域的课程,有助于明确人才培养的定位。东北师范大学将选修课程分为四个方向,目的是能够让学生能够根据个人兴趣和未来发展方向选择本专业领域课程,培养学科交叉复合型人才等。

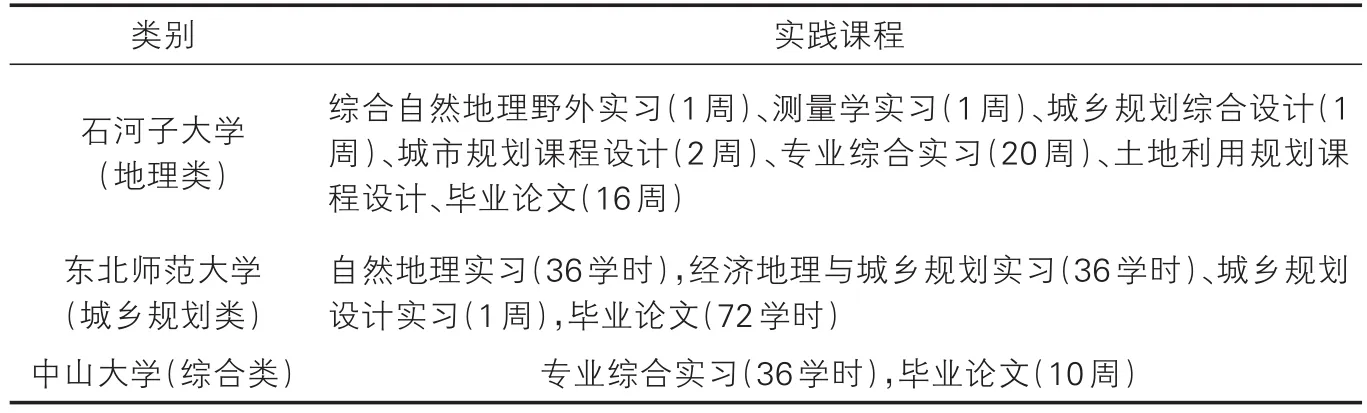

专业实践课程是提高学生理论联系实际能力、培养实践动手能力和提高综合素养的重要环节,作为一门与社会经济发展密切相关的专业,本专业的实践课程在各个高校都进行了设置,见表3所示,通过表3可以看到,不同类型院校的实践课程具有较大差异,并且学时分配也不尽相同,地理类具有明显的优势,城乡规划类的实践更偏向于城乡规划、建设、管理,综合类院校则融合了地理学与规划学实践课程。

不同类别院校实践课程 表3

2 人文城规专业人才培养存在的问题

目前,从收集的材料中发现高校人文城规专业人才培养的设置中,仍然存在一定问题。

2.1 目标定位存在较模糊情况

虽然高校现在已经意识到在学科融合背景、乡村振兴背景和国土空间规划改革等大背景下,地理信息技术是人文城规非常重要的课程。但是,在培养目标的定位上仍然没有凸显专业特色,如在培养目标设置上未完全考虑社会经济发展,定位不够清晰。主要原因为人文地理学的综合学科特征、专业设置调整较为频繁等[6]。

2.2 课程建设体系弱

大多数高校在本专业人才培养方面,按照传统的广、泛、杂培养模式设置课程,实践环节较为独立,没有形成清晰完整的课程体系,学科专业融合性特色不够鲜明。

2.3 缺乏复合型专业教师

教师梯队基本合理,研究方向明确,但是能够将地理学与城乡规划等专业相融合的复合型和双师型教师比较缺乏。

3 建议

3.1 适应经济发展需要,寻求合适目标定位

对于人文城规专业定位,有部分学者进行了探讨,刘宏燕等[7]学者认为该专业目标定位应重点考虑两个方面:一是该专业设置的目标和要求;二是社会对专业人才的需求。赵荣钦等人[8]认为该专业发展应依托于地理信息技术、重点培养区域城乡建设技能,培养城乡规划应用型专业人才。周晓艳等[9]学者认为地理学具有综合性和区域性特征,应坚持该特点,以服务地方人-地关系协调发展的空间规划为目标。侯光辉[10]认为该专业建设想要步入一条良性发展的“自动化”途径,必须要立足和服务于小区域的发展和建设,这也是多数高校培养人才的务实之举。

2018年,自然资源部正式成立,机构改革标志着中国城镇化向“人的城镇化”快速迈进,新一轮的国土空间规划编制已经来临。这次的编制不同于传统的规划编制,“国土空间规划+行业专项规划+新类型规划”的新规划体系将逐步形成[11],此次规划必定会引起对人文城规的巨大需求,而人文城规专业也正可以挑起此次重任。另外,社会经济的快速发展促使人们对人居环境质量的要求也越来越高,人们居住、工作、交通、游憩等空间环境会朝向更加多元化的方向发展,这种发展必然也会促进规划人才的需求。为了更加符合社会发展的需要,人文城规专业需更加明确培养目标和定位,提出了能够在企事业单位从事资源开发与利用、区域经济发展规划、城乡规划等与地理学相关的科学研究、应用及管理的高素质应用复合型的专业人才。

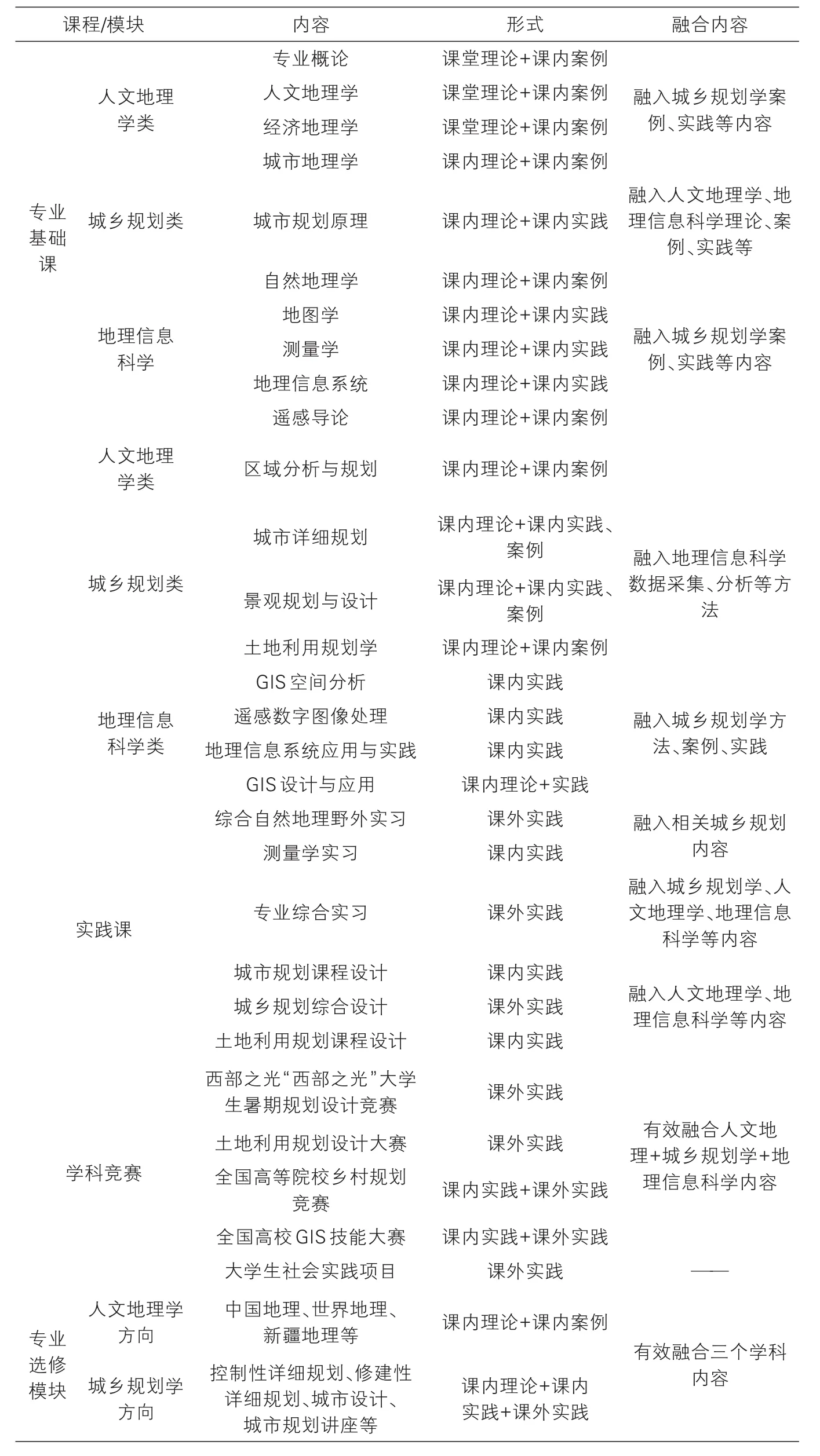

3.2 构建“课程+模块”课程体系

不同类型、不同学科背景的院校在办学定位以及专业建设的基础不同,课程体系的构建应遵循“因校制宜”的原则。人文城规专业背景专业为地理学,那么课程建设应依托于地理学的优势,构建一套属于本专业特色的课程体系。

3.3 构建原则及内容

3.3.1 学科基础课程设置要贯穿全过程

学生在高考选择专业时受“第一印象”“家人指导”影响较大[12]。为了能够帮助刚进入大学的学生对本专业认识,在专业基础课程的设置上,就要体现学科融合的思想,阐明本专业是以人文地理学-城乡规划学-地理信息科学复合型人才的培养目标,让学生知道在未来不仅可以认识人文地理学的核心思想,还可以学习“以人为核心”的城乡规划学,更能够学习现代遥感和GIS技术,为城乡规划提供支撑。另外,还需强调与相关专业的关系,增强学生学习的信心。这种学科融合的思想,需要在学生接触该专业至毕业全程的灌输,有助于学科融合的复合型人才的培养。

3.3.2 专业核心课设置要提高理论和创新

核心课的设置要增强学生的理论知识、实践应用和开拓创新,加强学科的融合性。在核心课的大纲编写过程中融入更多学科内容,比如在现有规划类的课程中融入遥感、GIS的应用和案例;在地理类的课程中增加一些前沿的关于城乡规划学的案例与实践;如在“城市规划原理”课程中的历史文化遗产保护的章节中,增加空间句法在历史街区的应用等内容;在“地理信息系统”课程中增加城乡规划学在地理信息系统的案例应用;在“人文地理学”课程中增加城乡规划学的思想;在“专题地图设计”课程中增加GIS在城乡规划中的应用案例等,对现有学科融合性差的课程复合化,进一步凸显专业的特色。

3.3.3 实践课程设置要提高专业技能

人文城规专业应用型非常强,计算机绘图技能也必须要掌握,如Photo⁃shop、AutoCAD、SketchUp等规划制图软件,也要掌握 GIS、ENVI、DepthMap等3S软件的应用,既要求学生掌握传统的制图技能,又要求学生掌握利用遥感、GIS等技能采取数据、空间分析数据、模拟数据、支持和决策等实现国土空间规划的科学性和合理性。

另外,要加强学科竞赛的培养和选拔,参加自治区级-国家级学科专业竞赛以带动学生学习的积极性,例如由城市规划学会每年举办的“西部之光”,专门面向西部地区规划类高校参加竞赛,以实地项目为案例,邀请西部高校师生参加调研、研讨并提交作品,成功入选的作品还可以免费参加当年的城市规划年会,这样的竞赛不仅能开阔眼界、增长知识,还能与各个院校的名师生进行学术交流,提高专业素养。

3.3.4 专业选修课设置方向更明确

专业选修的课程并非设置得越多、越广就越好,而是要与该课程紧密结合。根据现有教师学科专业背景以及地理学一级硕士点的基础,人为专业选修课应按照人文地理学-城乡规划学-地理信息科学的方向模块进行设置。一方面,有利于学生按照自己的兴趣选修课程;另一方面,也有利于学生以后继续深造,同时也与学科融合的背景相契合。

3.4 课程建设框架

根据以上课程建设,提出“课程+模块”的课程建设框架,见表4所示。

人文城规专业“课程+模块”课程建设框架 表4

3.5 加强学科融合型教师队伍建设

人文城规专业系教师队伍总体年轻并且有活力,学科背景涉及人文地理学、自然地理学、地图学与地理信息系统、生态学、土地资源管理、城乡规划学、学缘结构分布合理,但缺乏队伍建设合力,需要加强教师队伍人文地理学-城乡规划学-地理信息科学相融合的复合型的能力。因此,采取教师队伍横向与纵向的能力培养。横向方向:与当地自然资源与规划局、规划设计院、测绘院等部门建立合作关系,鼓励教师参与实际横向项目,以项目为导向,建立本科生实习基地、教师研究基地,加强教师和学生实践能力的培养,同时也为人才培养和学科建设以及教学资源提供基础;纵向方面:申报校级-自治区级-国家级课题,利用纵向课题带动教师和学生学术水平的提升。

4 结论与讨论

①按照培养目标定位的不同,梳理了全国12所高校人文城规专业培养并进行分析比较,不同院校的培养目标定位主要为三类:地理类、城乡规划类、综合类,各个高校能够根据社会经济发展制定培养目标,但是在学科融合背景下,综合类院校在培养方案中更具有特色。

②通过梳理人文城规专业现状分析,发现存在定位模糊、课程建设体系弱,缺乏学科融合背景的复合型专业教师等问题,围绕新时代学科融合以及新时代乡村振兴、国土空间规划大背景,探讨了该专业在人才培养的思考,认为应根据社会经济发展和学科背景加强学科定位,注重人文地理学-城乡规划学-地理信息科学的融合。在课程设置形成“课程+模块”的课程体系,并同时注重学科融合型教师队伍的建设,进一步凸显学科融合专业特色。