技艺与技术并重,传承与发展共存

——数字化背景下古建筑专业协同创新人才培养模式研究

苑 娜,郝 宇,高红影,张 婷

(天津国土资源和房屋职业学院,天津 300270)

随着社会的发展和进步,文化遗产保护的意识不断增强,古建筑作为重要的物质文化遗产,具有极高的历史价值、科学价值和艺术价值,伴随“文化强国”“数字中国”“智慧社会”的推进,文化遗产数字化成为近年来兴起的新兴产业业态,推动古建筑保护与现代科技的创新融合,提高古建筑保护的科技水平,促进古建筑营造技艺的发扬传承成为必然发展趋势。为贯彻《国家职业教育改革方案》,新发布的《职业教育专业目录(2021)》(以下简称《目录》)中新增古建筑职业教育本科。以《中华人民共和国职业教育法》修订,国家大力发展职业教育为契机,依托数字产业,深入开展校企合作,构建协同创新战略联盟,搭建协同创新教育平台,为古建筑保护利用和古建筑传统技艺传承培养高水平技术技能人才,是古建筑职业教育在新时代背景下应负的使命和责任。

一、古建筑专业人才培养的现状和趋势

(一)人才供需不对等

伴随文化遗产保护意识的增强,古建筑行业进入快速发展阶段,古建筑行业的快速发展对古建筑专业技术人员的需求逐年扩大,近些年职业院校陆续开设了古建筑相关专业。但是整体来看开设院校依旧较少,设有古建筑专业的高职院校仅20余所,仅占全国1521所高等职业院校的1.3%,并且普遍招生规模不大,一般在2个班左右,远不能满足行业对专业人才的需求。

(二)人才培养和企业需求不对等

古建筑营造技艺是技术和艺术的结合,专业性较强,我国古建筑专业应用型人才培养主要在中高职,以木作、瓦石作以及油漆彩绘作三大传统技艺培养为主,以培养学生掌握古建筑保护、修复设计、修缮技术、预算等相关知识为目标。毕业生可从事古建筑设计、施工、修缮、管理以及预决算等职业岗位。职业岗位目标较多,三年的培养时间又较短,导致毕业生普遍存在缺乏实践经验,不能很好地将理论与实践结合起来的现象,到企业还需二次培训。

(三)专业设置和职业资格不对等

目前由人社部组织的与古建筑专业对应的职业资格考试是文物保护工程专业人员资格考试,该资格考试分为责任设计师、责任工程师和责任监理师三个专业类别,除了责任监理师没有细化专业方向外,责任设计师包含古建筑在内的6个方向,责任工程师包含古建筑在内的5个方向。在《目录》中,古建筑工程技术专业归属于土木建筑大类的建筑设计类,专业教指委也曾连续组织过多届优秀设计比赛,然而在重新修订的《高等职业学校古建筑工程技术专业教学标准(征求意见稿)》(以下简称《教学标准》)中,培养目标重点落在以培养古建筑修建人员为主的施工方向。专业的单一与就业的多元,加之培养年限较短,导致专业培养深度不足,对接就业岗位存在差距。

(四)数字化背景下古建筑创新人才短缺

古建筑作为我国重要的文化遗产,丰厚的文化遗产资源底蕴与蓬勃的数字化产业需求带来了庞大的专门人才需求,古建筑数字化保护人才培养成为当前古建筑人才培养的重要方面。在知网以“古建筑数字化”为主题进行检索,有160多条结果,主要集中在2016年以后,可见我国古建筑数字化研究主要集中在近五年,以“古建筑人才培养”为主题进行检索,仅60多条结果,年度分散比较均匀,但整体呈稳步上升趋势,2021年最多达到9条,然而,其中却罕见关于古建筑数字化人才培养的相关介绍,可见古建筑数字化保护人才培养的滞后。在《教学标准》中,除了将《BIM 建模与应用》列为专业拓展课程外,也并未提及数字技术培养的要求和目标。

(五)职业教育专业修订有利于古建筑专业人才培养

《目录》中新增高职本科专业——古建筑工程,本科的设立,有利于中高职教育以及本科职业教育的一体化衔接,有利于古建筑人才培养的深入和细化,有利于培养结构的完善和优化。古建筑专业人才培养应以此为契机,明确不同教育阶段的培养目标,增加彼此间的交流与合作,及时调整优化、改革创新。

二、与时俱进,产教融合——探索完善人才培养措施

(一)课程建设——厚植文化,创新技术

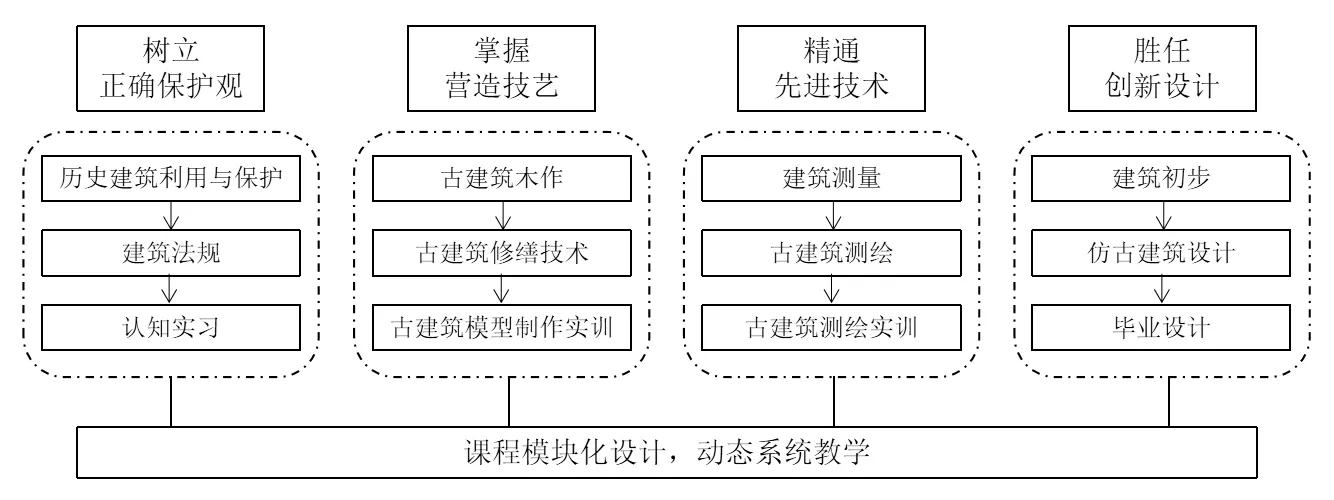

1.课程模块化设计,动态系统教学

针对培养不够深入的不足,我们打破单门课程的单一教学模式,开展整体教研,将多门核心课程进行有机整合,综合考虑教学目标、教学内容、教学媒体、教学方法。以“工匠精神”培养为基础,以信息化技术为教学媒体,以项目驱动组织教学,融合多门课程教学内容,形成复杂的、多层次的、连贯性的动态系统教学。建立《历史建筑利用与保护》《建筑法规》两门理论为主的课程和《认识实习》实践课程相结合的模块,一以贯之的案例讲解和参观认知,帮助学生树立职业责任感;建立《古建筑木作》《古建筑修缮技术》和《古建筑模型制作实训》相结合的模块,实现从认知-绘图-动手的循序渐进培养;建立《建筑测量》《古建筑测绘》《古建筑测绘实训》相结合的模块,从基础测量理论和仪器的掌握,到完整测绘过程的实践,直至三维激光扫描仪等先进测绘仪器的使用,精准对接行业紧缺人才需求;建立《建筑初步》《仿古建筑设计》《毕业设计》相结合的模块,从设计基础到仿古建筑设计,形成学生设计素质培养系统。四个纵向模块之间又彼此补充深入,实现对学生职业素养、传统技艺、先进技术以及创新设计的多元培养目标,如图1所示。实践证明,该系统教学充分调动了学生学习的主动性,实现了课程训练的连续性,使学生对专业岗位的认知更加明确,对专业知识的理解更加深入,对专业技能的掌握更加扎实。

图1 课程模块化设计

2.推进课程改革,紧贴社会需求

依据高职教育的教学需求,我们融合更多的教学实践,结合最新的数字技术,及时完成课程改革,课程培养紧贴社会需求。《历史建筑利用与保护》《建筑法规》2门课程改革突出课程思政特色,以培养学生树立正确的历史建筑保护观为核心目标,同时对接文物保护工程从业资格考试相关内容;《古建筑修缮技术》《古建筑模型制作实训》等4门课程改革突出传统营造技艺传承;《古建筑修缮技术》课程依托古建筑修缮工匠大师工作室,理论实践相结合,《古建筑模型制作实训》课程依托木工技艺非遗传承人,与技能大赛木工赛项结合;《古建筑测绘》《古建筑测绘实训》等3门课程改革突出信息化和先进技术,其中《古建筑测绘》《古建筑测绘实训》依托历史建筑数字保护协同创新中心,校企合作开发,课程融入真实数字保护项目。

(二)教材及科研建设——精于钻研,勇于创新

古建筑专业一直缺少适用教材,尤其没有规划教材。我院教学团队结合教学实际和实践经验,政校企多方合作编写出版教材及校本教材,主编了由天津市历史风貌建筑保护中心组织,中国建筑工业出版社出版的历史建筑修复技术系列教材中的3本;与天津天成华海技术有限公司合作编写了历史建筑数字测绘校本教材1本。围绕数字化背景下课程建设、人才培养、专业理论及项目实践等方面撰写学术论文10余篇,申报纵横向课题多项,努力提升行业影响力,逐渐满足行业人才培养需求。

(三)实训基地及大师工作室建设——强化实践,技艺传承

实操技能是高职学生需要掌握的核心技能之一,尤其针对古建筑专业,营造技艺的传承是主要培养目标。为了满足实践教学要求,提升学生操作技能,我院建设了古建筑模型制作实训室等5个校内实训基地,以及多家校外实训基地,满足学生实践课程以及顶岗实习需要;在校内建立了鲁班展厅,为学生营造良好的传统文化氛围,提升学生文化自信和自豪感;成立了古建筑修缮和传统木工2个大师工作室,并建有技能大赛木工赛项培训基地,结合现代学徒制实现古建筑营造技艺的传承。

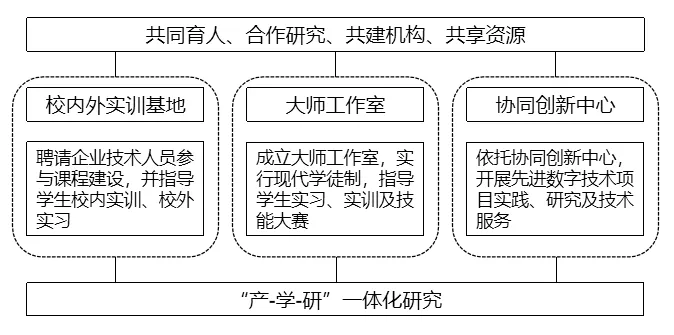

(四)校企合作建设——协同创新,产学研一体

创新能力是人才的核心能力。我院与天津天成华海技术有限公司等多家企业签订校企合作协议,联合成立历史建筑数字保护协同创新中心,开展“产-学-研”一体化研究。力图通过共同育人、合作研究、共建机构、共享资源等多种合作活动,构建协同创新战略联盟,搭建协同创新教育平台。该平台将服务于职业教育院校、古建筑管理单位、古建筑企业以及想进行专业学习的古建筑爱好者,为古建筑数字记录、古建筑传统技艺传承、古建筑专业学习、传统文化传播提供平台。

(五)技能竞赛建设——促学促教,活化课堂

将技能竞赛融入课程教学,积极组织学生参加各级各类技能大赛,以赛促学促教。我院多次参加全国教指委优秀设计竞赛,获二、三等奖多个;培训选拔选手参加“海河工匠杯”技能大赛木工类赛项,获2021年“海河工匠杯”技能大赛木工(世赛选拔)赛项第一名。技能竞赛成果转化为课程教学内容和考核标准,实现活化课堂,优化教学。

(六)校园文化建设——自主活动,扩大影响

我院打造鲁班文化节和科技文化节特色活动,依托专业社团开展专业活动,参加创新创业培训及竞赛,提升学生自主探索能力,创新管理能力,以及团队协作能力,提升专业影响力,助力传统文化和数字技术在校园的传播。

三、技艺与技术并重,传承与发展共存——协同创新人才培养模式

顺应社会对优秀古建筑人才的需求,秉持“对接产业、产教融合、校企合作、协同创新”的办学理念,我院坚持校企双主体育人模式,高度对标教育部等六部门联合印发的《职业学校校企合作促进办法》精神,坚持与企业深度合作,不断探索古建筑专业人才培养模式,尝试了“双证融合”“旺入淡出”“现代学徒制”等多种模式,形成以社会需求为导向,以“修缮保护、文化传承”为培养目标,以工匠精神为培养基础,以遗产数字保护为培养特色,技艺与技术并重,传承与发展共存的协同创新人才培养模式。

该培养模式以培养树立正确的历史建筑保护观,掌握扎实的古建筑营造技艺,弘扬培育工匠精神为基础,以掌握BIM技术、三维激光扫描技术和倾斜摄影技术等先进技术,助力文化遗产数字保护为特色,深度开展校企合作,搭建协同创新教育平台,实现学生“工匠精神”和“创新技能”的双培养,满足新时代“文化强国”“数字中国”“智慧社会”对古建筑专业人才的培养需求。

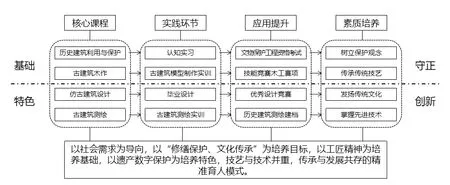

(一)守正创新,实现专业特色建设

我们在专业建设方面既考虑传统技艺的传承,又要适应数字化背景下人才需求,形成了以工匠精神为培养基础,以遗产数字保护为培养特色,既守正又创新的专业建设特色,如图2所示。课程安排上既有木作、瓦石作、油漆彩画作等传统技艺相关课程,又有BIM技术、三维激光扫描技术、倾斜摄影技术等先进技术应用的课程,实现培养既懂传统技艺,又掌握先进技术的新时代遗产保护创新型人才的目标。

图2 以工匠精神为培养基础,以遗产数字保护为培养特色专业建设

(二)产教融合,实现人才培养和教学模式的创新

校企深度合作,从校内外实训基地、大师工作室,到协同创新中心,我院通过共同育人、合作研究、共建机构、共享资源等多种合作活动实现“产-学-研”一体化研究,已合作完成段祺瑞旧居数字化修缮项目、湖南历史建筑数字测绘建档等多个实践项目,学生在校期间就可以参与到真实案例实践,专业培养更加满足行业需求。将这些项目成果归纳总结转化为科研成果从而促进教学模式的改革创新,实现校企合作共赢的良性循环,如图3所示。

图3 产教融合人才培养和教学模式

(三)专业社团,实现校园文化建设和保护观念传播

《中国文物古迹保护准则·案例阐释》的案例解说中,对“保护”概念进行了补充和阐释:“保护不仅包括工程技术干预,还包括宣传、教育、管理等一切为保存文物古迹所进行的活动。”我院在专业教学的同时充分促进学生的自我成长,成立了“古建营造学社”专业社团,通过组织斗拱拼装等鲁班文化节活动和无人机倾斜摄影技术展示等科技文化节活动,在提升专业技能、开拓专业视野的同时,实现了校园文化特色建设和正确保护观念的传播,如图4所示。

图4 校园文化建设和正确保护观念的传播

四、结语

大国工匠,匠心筑梦,古建筑营造技艺的传承本身就是“工匠精神”的传承。然而诸多的问题,如传统工匠老龄化,后继乏人,高职院校毕业生实践能力差,眼高手低等等,都是急需解决的问题。BIM技术、三维激光扫描技术、倾斜摄影技术等数字技术的发展,为古建筑的修缮保护及营造技艺的传承提供了有力的技术支持。探索数字化背景下古建筑数字保护的重要需求与古建筑专业人才培养相结合的协同创新人才培养模式,既是高职教育的选择,也是当今时代的呼唤,更是每一个古建筑专业学生培养的有效途径,具有重要的实践意义和社会意义。