元宇宙中的人:连接的升维与身体的深度媒介化

喻国明?吕英培?陈肯

【内容摘要】在媒介发展进程中,媒介进化的方向和技术的完善始终受到需求导引。在理想中的元宇宙还未真正到来之际,我们对其“终极形态”的想象仍基于当前技术阶段的想象。作为信息革命的奇点,元宇宙最大的特征就是沉浸,即身体作为媒介的卷入程度超越了物理身体本身,形成了新的身体形态“智能身体”。本文以人的参与作为逻辑路线,试图分析不同阶段元宇宙中差异化连接实现情况和需求满足能力。同时,对作为人类全新的生存空间和行动场所的元宇宙,提出了需要道德与法治的双重规范和社会结构的有机调整的现实要求。

【关键词】元宇宙;关系连接;人的身体;需求实现

一、传播学视角下的元宇宙研究是从“人的升维”的顶层逻辑上探讨人类将通过哪些媒介手段感知、存在并生活于这个新型世界中

关于元宇宙,扎克伯格在《Founders letter》中提到:元宇宙是互联网的下一篇章,而我们正处于这一篇章的开启之端。显然,从互联网的角度来看,没有互联网也就不可能有元宇宙,元宇宙深深根植于信息世界的技术发展路径,并内嵌于以计算机、互联网、移动通信、多媒体技术为代表的信息革命序列中。“元宇宙”的概念刚一出现时,曾有不少人将其定义为“平行于”现实世界的一种存在,以为这样才能展开人类的想象力,翱翔于无拘无束的自由世界之中。这其实是对于元宇宙作为人类全新文明形态发展的一种巨大误解。事实上,元宇宙并不是凭空产生的,也无法脱离现实世界而独立存在。元宇宙作为数字文明的一种目标形态,是一种文明发展的形态升维,升维就是它既包含着低维度上所有的要素、功能与价值,更拥有低维度上所不具备的新要素、新功能和新价值,是一种新范式对于旧范式的“扬弃”。

显然,元宇宙是一种以技术为基础的全新文明的聚合形態,而技术、经济与社会的深度融合则是通向未来元宇宙的不二路径。因此,“深度融合”已经成为时代发展的现象级潮流。说到底,元宇宙就是互联网发展全要素的集合体,它是将一系列断裂的、分隔的社会要素、市场要素通过以XR(现实扩展)等全部数字技术构造起来的“超现实”平台重新整合成一整套有序运行的规则范式和组织体系,为未来文明提供聚合性承载空间,也为人类和社会的发展构建一系列新的发展向度。

为获得对媒介化概念更一般意义上的理解,不妨先回到媒介本身,从媒介自身属性来认识媒介化。不同于把媒介看作从经验上可感知客体的“工具论”媒介观,麦克卢汉提出“媒介是人的延伸”,揭示了一种去实体限制的隐喻的媒介观,这种“媒即万物、万物皆媒”的媒介观强调的是媒介作为一种中介物的抽象意义。可以从社会“结构二重性”(duality of structure)进一步理解媒介这种中介物的意义——社会结构由行动者的行动建构,同时它又是人们的行动得以可能的桥梁和中介;①在这样的趋势和潮流之下,人们逐渐认识到传播和媒体不仅仅是社会生活架构的基础设施,它更是一个主动施加影响的激活者、设计者、推动者和整合者,这就是所谓的“媒介化”。②从这个角度看,媒介作为人借以经验世界的技术与非技术的中介手段,是社会实践的构成部分,它遍布于社会,也构造了社会。也就是说,媒介是社会之所以成为社会的要素,那么媒介化其实就是社会结构化的一个组成部分和必要条件,也正是在这个意义上,“社会不仅因传递(transmission)与传播(communication)而存在,更确切地说,它就存在于传递与传播中”,③可以说,媒介化是一个元过程(meta-process),是关于社会的基本特性描述。因此,从更广泛和包容的视角来看,媒介化是媒介构造社会的长期过程,其概念指向的是媒介如何通过影响人进而影响社会的构型,即关注不同媒介技术开辟出人的新的社会行动方式和组织起的新的社会交往关系。

因此,传播学视角下的元宇宙研究,不同于具体的技术或产业视角,而是从“人的升维”的顶层逻辑上,探讨在未来元宇宙世界中人类将通过哪些媒介或中介手段感知、存在并生活于这个新型世界中。显然,推动元宇宙发展的核心力量是基于人的“元”,这也是互联网和移动互联网得以演进的动力。从社会角度而言,元宇宙也是社会化的产物,是社会转型在数字世界的投射,而它能否真正实现和良好发展,取决于能否为人类创造出新的生产方式。具体来讲,元宇宙的发展背后隐含以人为中心的技术进步及应用,所以,元宇宙的概念取决于技术的最新发展阶段,这也是在不同技术阶段其概念难以统一的原因。就表层概念而言,我们可以将其视为5G、AR、VR、人工智能等数字技术持续集成和发展过程的产物,是技术赋能的结果。从发展的角度来看,元宇宙是一种“更新形态”,而并不是大部分人所认为的互联网的终极形态,不同技术阶段决定了人类想象和创造的边界。

二、人的连接升维与身体的深度媒介化

(一)重塑身体:身体的深度媒介化

无论元宇宙未来的形态如何,它都是建立于人类关系和生产方式之上的一种社会拟态,与互联网对原有社会的关系连接的拓展相同,实际上想象中的元宇宙也是在拓展人与人之间的关系连接,甚至突破原有的关系维度,实现人、社会、自然、技术各类主体的连接,从而生产出新的社会关系聚合形态。④“人类社会的一切媒介,本质上是其社会关系的隐喻”⑤,作为纽带,元宇宙因具有多维关系的拓展能力而具有了显著的媒介属性。细数人类发展进程中的信息革命,从Web1.0到Web2.0,再到未来的Web3.0甚至是Web4.0,建构人类关系的基础设施中最基本的属性就是媒介属性,这也是定义元宇宙的核心要素。⑥

麦克卢汉曾在《理解媒介:人的延伸》一书中提出:媒介技术是“人类身体或感官在社会和心理上的外延”。⑦媒介通过对人体的延伸,实现人类社会关系和心理关系的拓展,使得传播主体能够从肉身进化为媒介身体的形态。对于所有的信息技术革命来说,它们都遵循着同一个进化逻辑——“经由工具中介获得本无法用身体经验和知觉到现象经验”。⑧媒介是人体的延伸,以传感器为典型代表的信息采集工具就是人类感官的“延长”。⑨

可见,作为传播主体,我们的身体正在被技术不断拓展,实现自身能力的超越。正如伊德所说,在现代技术经历的革命中,技术和身体的界限是同构的,且技术能够进行知觉的转化。⑩在不同的媒介技术发展阶段,传播主体的身体形态被不断解构与重构,媒介技术的进化不断推动着身体本体和媒介技术的融合,塑造着不同的身体形态,促使身体形式走向深度媒介化。

唐·伊德曾在《技术中的身体》一书中提到“身体”的三种分类方式:第一种是肉身意义上的身体,直接利用身体进行感知、获取经验,称之为经验身体;第二种是社会意义上的身体,是通过社会、文化或政治建构的,称之为文化身体;第三种是技术意义上的身体,是指通过技术得到拓展,且得以具体化的身体,称之为技术身体。为了明晰在不同媒介技术逻辑下的元宇宙的身体边界,本文借用伊德的身体分类框架,将动态的元宇宙分为三个阶段,分别为“经验身体”主导的元宇宙、“技术身体”主导的元宇宙以及“智能身体”主导的元宇宙。从“文化身体”来讲,人类社会自建立初始就实现了社会文化和社会关系对身体的建构,不过这是一个动态的过程,是在社会的交织下形成的角色身份,它贯穿于任何身体主导的元宇宙中。“智能身体”是元宇宙理想状态下的一种新的身体形式,是技术和身体完全耦合的结果,身体界面是现实和虚拟的完全重合,能够实现现实社会和虚拟社会的双向反馈和影响。

可以说,随着身体的媒介化越来越深入,身体卷入元宇宙的程度也就越高,随着身体界面接受虚拟世界的牵引,其“经验身体”实际上在渐渐失去整体性。作为理想的“智能身体”,它已经超越了人类肉身的实践,实现了蜕变。

(二)需求融合:连接关系的递进

保罗·莱文森曾提出:“人是积极驾驭媒介的主人,不是在媒介中被发送出去,而是在发号施令,创造媒介的内容。对别人已经创造出的内容,人们拥有空前的自主选择能力。”可见,莱文森认为媒介技术的发展方向是以人性为主导的,换言之,技术的发展立足于人類的基本需求。所以,为了更好地理解元宇宙在更新过程中的发展趋势,我们应该着眼于人类需求的动态变更,从需求视角来探索媒介进化方向。

对于需求,心理学家马斯洛曾提出人类需求的五级模型,从低到高分别是生理、安全、社交、尊重和自我实现。在人类的社会化进程中,需求并不是固定的,而是处于一个动态的过程中。为了探索“智能身体”主导的元宇宙的发展方向以及可能存在的需求满足,本文基于马斯洛需求层次模型,将媒介功能从低到高分为了信息连接、技术连接、情感连接和价值连接四个部分,试图探讨元宇宙进程中的人类需求的实现。

信息连接作为传播的基本特征和基础功能,实际上贯穿于整个媒介发展的进程当中,也说明作为人类的基本需求,任何不同时期的媒介实践都将信息的连接作为了构建的基础。

技术连接则是通过媒介技术的嵌入,实现人与人、人与物、物与物之间的互联,随着媒介技术的演进,其连接方式、连接范围也在不断拓展。实际上,技术不仅是人体的延伸,也提供了“网络空间的窗口”,技术作为“嵌入”的工具实现了受众对于信息的移植和接收,从而通过媒介的形式完成了连接。

情感连接是指在网络人际关系中,个体在相互的连接中寄托了情感沟通的诉求,一旦对该关系产生期待,实际上就建立了有着情感支持与情感诉求的关系连接。在缺乏“身体在场”的网络社会中,情感连接是媒介叙事给人与人之间的情感搭起的桥梁,也是维系个体与个体、个体与群体的重要纽带。

价值连接则是指在媒介技术的高度发展下,为用户提供的“在任何场景下做事”的可能,这也是人类突破现实世界走向更大自由的关键。媒介的发展高度先进,先进到足以让人类凭借媒介可以实现“第二世界”的全真模拟,真正实现元宇宙社会化的同步和映射,现实世界中的价值尺度也能与虚拟世界同步,使每个人都能有机会实现自己的价值追求和目标。

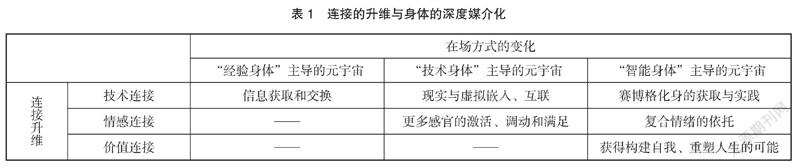

分析完连接的升维和身体媒介化的深入,我们尝试从两者交汇处对元宇宙的需求实现路径进行系统性分析,试图探索需求实现是如何指引元宇宙指向更高的发展阶段(见表1)。

三、需求实现:元宇宙功能进阶路径

(一)“经验身体”主导的元宇宙

伯格和卢克曼在《现实的社会建构》中指出,人按照需求主动创造工具和规则,认为现实是人类建构的产物,人类社会的产生和发展过程其实也是人类建构现实的过程。互联网问世之时,实际上信息的交换就已经产生,只不过由于媒介化程度相对较低,其信息获取和交换的效率较低。尽管如此,互联网仍然通过信息的传递形成了信息社会,实现了新闻事件和信息的公开与讨论。

可见,信息获取和交换作为最根本的需求,奠定了互联网的开端方向。回望整个媒介技术的发展历程,人类对于信息的渴望始终贯穿其中,简单罗列便可以发现不同的媒介工具的主要功能就会发现,传播者希望可以跨越时空,将信息以预期的真实形态送达给受传者。语言的出现让交流成为现实,文字让信息得以保存,电报让信息能够穿越空间距离到达远方,到了互联网时代,实际上完成了人类对于信息获取和交换的需求融合,通过信息“嵌入”和“互联”形成了一个媒介的新时代。

此时,由于互联网技术的限制,“网络窗口”对人体的卷入程度有限,大部分数字世界的反馈无法直接让肉身感知,用户需要耗费大量的时间、精力和成本登录网络空间、编辑信息文本、解码传播反馈等,是“经验身体”主导的元宇宙。这个阶段的需求即信息获取和交换获得满足后,由于人性化的需求增长,以及实现卷入程度更高的技术连接,媒介形态得以进一步发展。

(二)“技术身体”主导的元宇宙

1.技术连接:现实与虚拟的嵌入、互联

学者崔林认为,人类选择媒介的“自由度”标准指跨越时空,摆脱身体束缚,“保真度”标准则是指传播效果,即信息传达的质量。当跨越距离、跨越时间的海量信息传递和交换实现后,人类有了进一步的需求,希望在信息之外实现现实与虚拟的嵌入与互联,从而通过“网络窗口”实现更大程度的身体卷入。在这样的需求导向下,新的媒介形态即虚拟现实(VR)出现了,不同于传统社交平台的“内容”或者符号方式为特征的数字化生存。该媒介形式极大地提升了身体的卷入程度,人体的功能延伸也被强化,构建了一种人与世界的全新交流方式。媒介场景的内涵也被拓展,从物理空间扩展到媒介空间,现实中面对面的交往也被转移到媒介空间,实现了“云交往”。除了虚拟空间中的虚拟化身(Avatar),实际上数字空间中的数字形象也成为了技术身体,只不过相比于昵称、头像之类的二维化身,虚拟化身更符合人类对媒介进化的需求,可以实现更高纬度的“嵌入”与“互联”,让身体界面与虚拟世界有着更大重合。

2.情感连接:更多感官的激活、调动和满足

麦克卢汉在《理解媒介》中曾提到,“文字和印刷媒介是人的视觉能力的延伸,广播是人的听觉能力的延伸,电视则是人的视觉、听觉和触觉能力的综合延伸。”拓展现实技术(XR)的出现,让媒介世界中人与人的关系连接更加紧密和深入,同时,该技术所拓展的技术身体拥有更大程度的虚拟卷入度,在沉浸体验、跨越时空方面都有了更大的延伸。在这个阶段的元宇宙中,媒介的进化满足了人类希望获得更多感官的激活、调动和满足的需求。人的感官全部得到延伸和增强,可以自己感受媒介中呈现的一切,进行更深入地感知和思考。在这样的场景下,通过这种“共鸣、共情”用户可能会产生更加丰富的情绪,并且这种情绪相比于以往的传播手段可能更强烈,从而实现更强烈的情感连接。與传统互联网不同,基于人性化的需求,人类希望更多的感官可以回归身体,尽管在移动互联网时代,身体的各个器官被分割,但身体的完整是媒介进化的愿景,于是那些被传统大众媒体分割的身体感觉器官又在虚拟现实中被重新拼合了起来,从而实现了更多感官的激活、调动和满足。

(三)“智能身体”主导的元宇宙

1.技术连接:赛博格化身的获取与实践

元宇宙的基础设施核心是虚拟技术,是利用电脑模拟出的三维虚拟空间,具有三“I”特征:交互(Interaction)、想象(Imagination)和沉浸(Immersion)。精心制作的模拟空间,使得用户获得身临其境的体验。不同于在初级的人造网络环境,元宇宙将是更新一代的互联网,它可以让我们以“具身”的方式,沉浸于虚拟的三维空间,置身(而不是观看)在互联网之中,并与其他用户实时互动,共同建构一个虚拟化的现实社会。这样的新的社会场景具有遍及性和高触达率,从而助推元宇宙最终样态的形成——虚拟化的现实社会。

在这样的现实条件和全新创造下,一方面,人的“智能身体”近乎完全同人的“现实身体”割裂,共享一个意识,却可以有完全不同的外在和内里;另一方面,元宇宙提供无限仿真或“超真实”的空间,可以供“智能身体”在其中大展身手。在高度发达的技术连接的背景下,元宇宙将真正意义上实现人的赛博格化身的获取并赋予行为能力,以及利用这个“肉身”进行人际互动和社会交往的条件。

2.情感连接:复合情绪的依托

在人的“智能身体”与元宇宙实现技术连接后,人在元宇宙的行为多样性和感知丰富性得到极大的提升,直至进入一种完全沉浸的状态。在这种状态下,元宇宙中的情感连接得以升维,进而满足个人的复合情绪。

关于情绪的结构,主要有情绪分类与情绪维度两大理论解释取向。其中,分类取向认为,情绪由几种相对独立的基本情绪及在此基础上形成的复合情绪构成。基本情绪是人和动物所共有的,是先天的,不学而能的,在发生上有共同的原型或模式,它们在个体发展的早期就已出现,每一种基本情绪都有独特的生理机制和外部表现;非基本情绪或复合情绪,则是多种基本情绪混合的产物,或是基本情绪与认知评价等相互作用的结果。

随着人的参与由“技术身体”向“智能身体”递进,元宇宙对人从认知到情感层面的影响不断增大。在“技术身体”主导的元宇宙中,人的情感体验更多为喜、怒、哀、惧等基本情绪。而随着“智能身体”的植入,元宇宙能提供更加丰富的情节、更逼真的场景和更写实的反馈。基于此,人在这一阶段的元宇宙情绪的波动更为个性化,从而实现真情实感的连接。通过情感连接,人在元宇宙中利用“智能身体”从生理互动迈向心理互动,从体验升华为感知,并以此将更加复杂、更为真实的复合情感倾注其中。

3.价值连接:获得构建自我、重塑人生的可能

早在20世纪,英尼斯就提出,“一种新媒介的长处将导致一种新文明的产生”。彭兰认为,新兴技术必将改变世界,科技想象力是按照人类历史、社会、人类自身需求发展的。元宇宙作为新的媒介形式和社会空间,甚至可以承载人们对更好的社会形态的向往。

元宇宙作为未来媒介,突破了人类社会实践现实空间的“亘古不变”的限制,实现了人类在虚拟世界中感官的全方位连接。但尽管元宇宙在媒介形式和功能上有着前所未有的突破,对于这一未来媒介的发展方向需要始终保持清醒,即始终为人所用,受人所控。媒介技术发展的一个核心准则,即技术从人出发最终要回归到人的生存与价值上,人应该是目的,而非手段。在元宇宙这个课题上同样适用。以“元宇宙”为代表的各类互联网新技术发展趋势是不可阻挡的,我们需要守住技术是为人服务的原则,时时提醒我们不能做技术的奴隶。

价值连接解决的是人在现实社会中难以实现的较高维度的增长需求。这一连接的核心要义和终极目标就是满足人实现人生价值的现实需求和促进人的全面发展,增强人生的可塑性。实现价值连接需要全面完善的场景打造,更新和修复技术以及元宇宙中的“智能身体”在既有人类秩序中获得合法性和正当性。在价值连接成为元宇宙新阶段的标志后,“智能身体”可以替代现实身体获得“二次人生”的机会,在兼具个性化和社会化的新空间,弥合遗憾、体验差异、创造生机、奉献价值。

四、矛盾的普遍性:需求满足与新的风险并存

最终形态的元宇宙将史无前例地造就资源无上限、场景可再生、情节可设计的理想社会形态和生存场景,人们因而能够真正地各有所乐,各得其所。与此同时,马克思主义哲学所指出的矛盾的普遍性和特殊性仍然存在。

(一)法治与道德:需求满足的核心保障

作为未来媒介的元宇宙将创造人类全新的生存空间和行动场所。与此同时,资源无上限可能带来更加难以弥合的贫富差距和“智能鸿沟”,场景可再生和情节可设计则极大地降低了元宇宙中的试错成本和违法空间。同互联网需要法律规制一样,元宇宙的正常运转需要科学、有效的制度藩篱和合理、健全的道德规劝。对于未来元宇宙中的沉溺、低俗或挑战现实社会秩序的现象和行为,要保持高度关注,及时检测、跟踪,有效处理、规避。否则,为人所创造出来的新的社会空间极有可能摆脱人的控制,反制和危害现实社会。

(二)社会结构变迁:风险应对的根本要求

元宇宙的长远影响绝非仅限于人的层面,它的出现是对现行人类社会结构的巨大冲击。人口、家庭、组织甚至阶层等社会结构指标将在元宇宙中差异化复制和更新。结构的状况直接体现了社会关系的状况,既构成社会稳定、社会和谐与社会发展的基础,又构成社会矛盾与社会冲突的原因。元宇宙和现实社会所最终形成的相互关系和影响机制,将作为人类的综合行动载体,同时也将以中介形式建立起人类活动的新尺度和边界。基于此,如何合理构思现实人类在元宇宙中获得赛博格肉身的机制、精准设计元宇宙中各类资源的分配与现实购买力、妥善协调人在元宇宙和现实社会的切换与投入程度、有效调节不同民族和社会制度在元宇宙空间的共处与包容,是元宇宙成形背景下的未来社会在結构层面必须解决的问题。

(三)实践操作的核心资源:用好“新内容”与大数据

通过上文分析可知,在深度媒介化带来的改变中,传播与权力同构,建立节点间的连接、积累关系资源已成为重要的权力来源,也正是基于这样的社会现实,被数字媒介重构的传媒场域的价值立足点已从专业内容生产转移到社会关系建构。那么,对传媒业而言,该如何在社会结构日趋离散的微粒化网络社会中有效实现连接的建立和关系的积累呢?这就离不开“新内容”与大数据。

一方面,利用“新一代内容”的传播为激活和形成圈层、社群和社区提供最为关键性的底层关系资源。虽然说直接的专业内容生产已不足以构成传媒业的价值重心,但这并不意味着传媒业已完全抛开内容,在新的传播图景下,内容依然是传媒业无法回避的基础要素与战略资源。只是新媒介场域中的内容已升级迭代为“新一代内容”,不仅内容供给数量极大扩张,而且内容的表达主体、传播形式、借助的介质与渠道以及产出的效果(从宏观到微观、从行为到心理、从社会性的联结到个体的内省与自觉等)都极为丰富——全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体即是对这种内容现状的概括。必须看到,被重新定义的内容已不再仅仅是边界清晰的、一向由社会精英把控的资讯内容,还包括那些理性逻辑性几乎为零的作为关系表达的内容和作为媒介功能的内容,也就是说,内容已经成为人人参与其中、渗透到“社会—个人”所有层面的“社会黏接剂”。举例来看,不同于抖音所致力于的“做出好内容”,即把好内容通过算法、用户洞察,经过“大浪淘沙”推荐给用户,快手的流量分配逻辑和算法运作目标,不是或主要不是推出“好内容”,而是以内容为媒,激活每个账号参与者的主体意识,让他们产生归属感——快手对任何一个发布内容的人都分配至少300+的流量,这个流量分配背后的算法逻辑是:根据用户之间地域、年龄、职业、趣味等社会属性的相关性,将他们彼此关联,以内容为媒介,在观看、点赞、评论与转发中,逐渐形成越来越强的强关系连接和以用户某种特质为连接点的社群关系。这就是典型的用内容做关系,而不是简单地仅关注内容本身。

另一方面,利用数据和算法形成对用户、市场以及渠道场景等多方洞察,并给予相关的动力配置。万物互联和全时在线的结果之一就是无所不在的传感器生成海量数据。无论是市场洞察、用户洞察,还是内容供给侧(内容资源、内容产品及生产主体)洞察,以及对于渠道和场景的描述与分析,数据无处不在,且发挥着描述、分析、控制和预测的全面性功用,在意义上,数据资源已成为传媒业关键性的资源和能量。

但也需注意到,在元宇宙这个扁平化分布式的社会,社会以圈层化的方式存在和发展,实现圈层和圈层之间的横向连接和沟通可能并不那么简单。作为关系表达的内容已初步展现了内容引发关系认同和情感共鸣的宽度价值,这种非资讯类的关系表达对于传播效果的达成、主流话语表达的影响越来越大,甚至有超过事实表达和理性表达功效的趋势。曾被质疑为是一种套路的“秀”其实就是作为关系表达的内容,它用情感共振、关系认同的方式和手段争取“圈外人”理解,以便在此基础上形成社会沟通,进而达成社会共识。当然,诉诸于情感的内容只是打破圈层可借用的手段之一,主流传媒还需进一步研究如何“破圈”,以真正实现横向关系资源的有效利用。

概言之,随着身体深度媒介化和连接层次递进,元宇宙对人的需求满足逐层向高维发展。在“智能身体”主导的元宇宙中,“价值连接”将会成为元宇宙发展的终极形态的最终奥秘和最高愿景,即为人提供重塑人生,为社会提供新的治理与建构可能。与此同时,我们不该将这一高度发达的新的社会空间层次视作“技术乌托邦”或“法外逍遥地”,“以人为本,为人所用”的原则,应从始至终被贯彻到元宇宙的媒介实践中。自古以来,穿越时空、斗转星河便是人类的梦想。元宇宙的诞生及发展从根本上说是人类对于社会空间和虚拟时间控制能力的一次飞跃。在身体的沉浸参与和感知的全方位满足下,理想的元宇宙既是“人生试炼场”,亦应是“心灵栖息地”。

注释:

①张云鹏:《试论吉登斯结构化理论》,《社会科学战线》2005年第4期。

②喻国明:《推进媒体深度融合需要解决的三个关键问题》,《教育传媒研究》2021年第1期。

③〔美〕詹姆斯·W.凯瑞:《作为文化的传播》,丁未译,华夏出版社2005年版,第3页。

④⑥戴元初:《元宇宙:媒介属性、进化路径与治理逻辑》,《国家治理》2022年第2期。

⑤喻国明:《未来媒介的进化逻辑:“人的连接”的迭代、重组与升维——从“场景时代”到“元宇宙”再到“心世界”的未来》 ,《新闻界》2021年第10期。

⑦胡泳:《理解麦克卢汉》,《国际新闻界》2019年第1期。

⑧胡泳、刘纯懿:《具身元宇宙:新媒介技术与多元身体观》,《现代出版》2022年第2期。

⑨喻国明:《内容科技:未来传媒的全新生产力》,《教育传媒研究》2020年第3期。

⑩孙玮:《交流者的身体:传播与在场——意识主体、身体—主体、智能主体的演变》,《国际新闻界》2018年第12期。

Ihde D. Bodies in technology[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002:138.

〔美〕保罗·莱文森:《数字麦克卢汉:信息化新纪元指南》,何道宽译,社会科学文献出版社2001年版,第56页。

操瑞青:《选择媒介:解读媒介进化中的人类需求与技术影响》,《新闻界》2014年第7期。

马斯洛:《动机与人格》,许金声等译,中国人民大学出版社2007年版,第18-29页。

谭雪芳:《图形化身、数字孪生与具身性在场:身体—技术关系模式下的传播新视野》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2019年第8期。

孟凡浩:《5G时代新型连接模式下的媒介传播》,《中国传媒科技》2021年第7期。

陈雅琪:《赛博空间中基于声音的情感连接》,《科技传播》2021年第6期。

参见〔美〕彼得· L.伯格、〔德〕托马斯·卢克曼:《现实的社会建构》,吴肃然译,北京大学出版社2019年版,第27-37、第63-70页。

崔林:《媒介进化:沉默的双螺旋》,《新闻与传播研究》2009年第3期。

李佳佳、郑子霞:《VR技术在社交领域的具身传播与未来构建》,《传媒》2022年第4期。

姬雁楠、李本乾:《社交虚拟现实重塑“云交往”的路径》《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2022年第3期。

王馨悦:《元宇宙对傳播的影响——以“人”为中心》,《新闻论坛》2022年第1期。

Sheridan T B. Interaction, imagination and immersion some research needs[J]. VRST '00: Proceedings of the ACM symposium on virtual reality software and technology,2000(10):1-7.

陈昌凤:《元宇宙:深度媒介化的实践》, 《现代出版》2022年第2期。

乐国安、董颖红:《情绪的基本结构:争论、应用及其前瞻》, 《南开学报(哲学社会科学版)》2013年第1期。

Shaver, Schwartz, Kirson, et al. Emotion knowledge: further exploration of a prototype approach[J]. Journal of personality and social psychology, 1987, 52(6):1061-86.

张洪忠:《从技术逻辑理性看待“元宇宙”》,《教育传媒研究》2022年第3期。

郑杭生、李路路:《社会结构与社会和谐》,《中国人民大学学报》2005年第2期。

(作者喻国明系北京师范大学新闻传播学院学术委员会主任、教授、博导、北京师范大学传播创新与未来媒体实验中心主任、教育部“长江学者”特聘教授;吕英培、陈肯均系北京师范大学新闻传播学院硕士研究生)