高悬低切术式治疗混合痔的理论与实践探讨*

贾小强,王芳,赫兰晔,曹威巍,崔春辉,权隆芳,赵卫兵,贝绍生,程芳,谢振年,原小千

中国中医科学院西苑医院肛肠科 北京 100091

混合痔是肛肠科常见病和多发病[1],临床主要表现为外痔和内痔相互连接、相互融合,伴有便血、肛内肿物脱出、瘙痒、坠胀等情况,可严重影响患者的生活质量[2-3]。混合痔的临床治疗方法包括保守治疗、注射疗法和手术治疗等[4]。目前混合痔的治疗以手术治疗为主,常见的手术方法有吻合器痔上黏膜环切术(procedure for prolapse and hemorrhoids,PPH)、外剥内扎术、LigaSure痔切除术、自动痔套扎术等[5]。PPH具有手术时间短、术后疼痛轻、并发症少、恢复快等特点[6]。外剥内扎术具有切除混合痔病变组织较彻底、术后复发率低、操作简便等优点,易导致肛门坠胀、肛门水肿、肛门失禁等并发症,影响肛门功能[7]。治疗混合痔的手术方法多种多样,也各有其优缺点,如何减少术后疼痛、水肿等并发症,保护肛门功能仍是手术治疗的重点[8-9]。经过长期临床实践探索,笔者针对混合痔手术引发的肛管上皮损伤和术后疼痛等临床问题,在中医痔结扎法基础上,结合现代研究成果,创新性地提出了治疗混合痔的高悬低切术式。临床对照试验表明,该术式具有缓解术后疼痛、促进术后快速恢复的优点[10-11]。因此,笔者总结高悬低切术式治疗混合痔的理论与临床实践经验以供同道参考。

1 高悬低切术式的理论探索

1.1 高悬低切术式与中医痔结扎法

中医采用结扎法治疗痔病可以追溯到两千多年前的《五十二病方》,书中明确记载了“絜以小绳,剖以刀”以治疗“牡痔”[12]。此后,历代医家对痔结扎法不断进行改进和完善[13]。传统中医将痔病分为内痔和外痔,并无混合痔的概念。中医痔结扎法是将突起的痔核一个一个地结扎,将混合痔的内痔部分和外痔部分分别进行结扎处理。中医痔结扎法又称为缠扎法[14],具有针对性强、手术创面小、术中出血量少、操作简便易行的优点,能够最大程度地保留肛管皮肤,对肛门功能的影响较小。但由于齿状线以下的皮肤被结扎,术后疼痛较严重。高悬低切术式是在中医痔结扎法的基础上演变而来的,目的是探索如何减少混合痔手术对肛管的损伤与保护肛门功能。高悬低切术式保留了中医痔结扎法的内外痔分别处理的手术技巧,先行内痔结扎,后行外痔低位切开剥离,与中医“絜以小绳,剖以刀”相契合。

1.2 高悬低切术式与中医治则

混合痔的主要临床表现是便血和肛内肿物脱出。中医认为,脱出的病症多为中气下陷,升举无力所致,治疗以升举为原则。《素问·至真要大论》中记载有“下者举之”“衰者补之”[15]。高悬低切术式契合“下者举之”的理念,在处理混合痔这一脱出性病变时,运用高位悬吊式结扎的方法处理混合痔的内痔部分,纠正松弛下移的病理改变。

1.3 高悬低切术式与肛垫下移学说

1975年Thomson[16]提出肛垫下移学说,该学说颠覆了建立在静脉曲张学说基础上的痔为迂曲扩张的静脉病变体的传统观念,成为痔发病机制的主流认识。肛垫下移学说更加深入、全面地阐释了痔的发病机制,提出了恢复肛垫的生理位置是治疗痔的关键[17]。在这一学说的引领下,许多新的术式不断涌现,如PPH、选择性痔上黏膜吻合术(tissue-selecting therapy stapler,TST)、多普勒超声引导下痔动脉结扎术(Dopple-guided hemorrhoidal artery ligation,DG-HAL)等。肛垫下移学说也带动了中西医结合的手术方式的发展。高悬低切术式一方面强调高位悬吊式结扎混合痔内痔部分,通过将痔上黏膜一并结扎,使得肛垫向上粘连固定;另一方面保留接近齿状线的肛垫组织,最大程度地保护了肛垫的结构和功能,符合肛垫下移学说的理念。

2 高悬低切术式的创立

长期以来,人们对痔发病机制的研究主要集中在内痔方面,而对混合痔的病理特点及形成机制的研究较少。在长期临床实践中,我们认识到混合痔肛管段部分的位置比较特殊,不同于混合痔的其他部分。首先,在静态情况下,内括约肌持续收缩使肛管维持闭合状态,但排粪时,肛管段部分需承受粪便通过的压力。所以,无论肛管是处在闭合状态,还是处在排粪时的扩张状态,肛管段部分所承受的压力都比较大。其次,混合痔肛管段部分所在的位置上皮不同。肛管上皮分为三部分:皮肤、中间带和黏膜带[18]。齿状线至肛白线之间的上皮大多为移行上皮,中间带即为肛管移行上皮区,是皮肤和黏膜的过渡区。肛管移行上皮区分布着丰富的触觉神经,是特化的神经组织带,感觉功能非常精细,在肛门自制功能中发挥着重要的作用。再次,混合痔肛管段部分的皮下结构与混合痔其他部分不同。肛管段部分皮下结构较致密,血管丛分布较少,故又有肛梳的称谓[19]。发生在此段的痔组织受其上方痔组织下移、外翻的影响,反之,此段痔组织则不受其影响。因此,将混合痔肛管段部分单独区分开来进行研究具有重要意义。

经过长期临床实践和观察,我们将混合痔分为三个部分:齿状线以上部分、齿状线与肛白线之间部分、肛白线以下部分,并将其依次称为上痔、中痔、下痔,即混合痔三分法[10]。其中,中痔与上痔关系密切,当上痔脱出于肛门外时,中痔会随之隆起、增大,而下痔几乎不受影响;当上痔恢复正常生理位置后,中痔会随之弱化,甚至消失。因此,笔者认为中痔具有特殊性,在混合痔的发生发展过程中处于从属地位,其随上痔的外翻而被动增大、脱出,症状相对较轻,并猜想能否仅通过上提固定上痔、保留中痔,减少手术对肛门功能的影响,从而达到治疗的目的[20]。于是,笔者将该发现应用到混合痔的手术中,以中医“下者举之”的理念为原则,采用高位悬吊结扎上痔的方法,创立了治疗混合痔的高悬低切术式。

3 高悬低切术式的临床实践

3.1 临床疗效及安全性研究

为探究高悬低切术式的临床疗效和安全性,笔者团队进行了多次临床研究。2011年,笔者团队开展了一项比较悬吊式结扎内痔断尾式切除外痔环形保留肛管皮肤的术式与传统外剥内扎术治疗混合痔的研究,结果显示前者术后肛门疼痛积分低于后者,局部水肿、肛门溢液、肛门皮赘发生率低于后者,在保护肛门功能和减少患者痛苦方面具有优势[21]。2015年,笔者团队对60例混合痔患者进行高悬低切术式的疗效观察,发现高悬低切术式在缓解患者排粪后疼痛及缩短伤口愈合时间方面均较外剥内扎术有优势[22]。2017年,笔者团队将86例混合痔患者随机分为高悬低切术式组(观察组)和外剥内扎术组(对照组),结果显示观察组术后首次排粪后的疼痛评分低于对照组,术中处理外痔数量少于对照组,表明高悬低切术式能减少对肛管段部分的损伤,减少术中外痔处理数量,缓解术后疼痛[11]。2018年,笔者团队选取了246例混合痔患者作为研究对象,其中123例患者行高悬低切术式,另外123例患者行外剥内扎术,结果显示高悬低切术式治疗混合痔较外剥内扎术临床效果更好,有利于改善临床症状、保护肛门功能、减少术后并发症,具有良好的临床应用价值[23]。上述研究表明,高悬低切术式治疗混合痔可以有效减轻术后疼痛、改善肛门功能,具有良好的临床疗效,安全性较高。

3.2 手术操作技巧

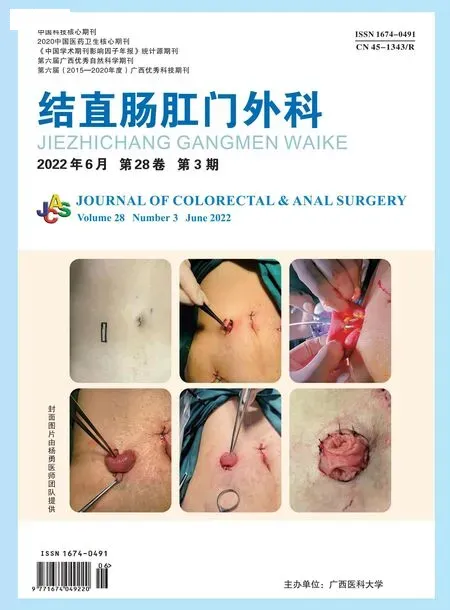

笔者团队在临床实践中对高悬低切术式的手术操作要点进行总结,将其归纳为4个特点和7个步骤。4个特点为先内后外、高位悬吊式结扎内痔、低位断尾式切除外痔、环形保留肛管移行上皮;7个步骤为肛门镜显露痔核分布、双钳夹持痔上黏膜、痔钳夹闭痔核中上部、丝线高位结扎痔核、低位线形开放外痔、潜行剥离皮下血管、修剪皮缘使之对合。

4 小结与展望

高悬低切术式是在中医传统痔结扎法的基础上,结合现代医学关于痔发病机制的研究成果,经过长期临床实践探索形成的新术式。该术式着重保护肛门功能,在减轻患者术后痛苦、降低并发症发生率等方面具有一定优势,临床疗效和安全性较好。目前还存在研究样本量小、基础研究不够深入、手术尚未形成一套标准操作程序等问题,未来仍需纳入更多病例以开展大样本量、多中心临床试验,并从组织病理学、分子生物学、血流动力学等方面探讨高悬低切术式治疗混合痔的作用机制,同时,还可以制定一套标准手术操作程序以便于在临床上推广应用。相信随着研究的不断开展和深入,会有更多新的成果问世,造福更多痔病患者。

利益冲突声明 全体作者均声明不存在与本文相关的利益冲突。