附睾横纹肌肉瘤3例报告并文献复习

何民心,李明睿,种 铁,翟晓强

(1.西安交通大学医学部研究生院,陕西西安 710061;2.西安交通大学第二附属医院泌尿外科,陕西西安 710004)

横纹肌肉瘤指起源于横纹肌或向横纹肌细胞分化间叶细胞的恶性肿瘤,是儿童常见的恶性肿瘤,好发于头颈部、躯干、四肢及泌尿生殖系统[1]。原发于附睾的横纹肌肉瘤临床罕见。西安交通大学第二附属医院泌尿外科于2019年10月-2021年11月期间共收治3例原发于附睾的胚胎型横纹肌肉瘤,现报告如下。

1 病例报告

病例1:患者18岁,因“阴囊内容物肿大2周”入院。患者入院前2周无明显诱因出现右侧阴囊内容物肿大,不伴局部疼痛、恶心、呕吐、发热、寒战等症状。查体:右侧睾丸下方可触及一约5 cm×4 cm×3 cm的硬结,与睾丸之间界限不清,触痛阴性。阴囊彩超提示:右侧睾丸下方实质性包块,可见丰富分支状血流,考虑来源于附睾尾部实质性占位,右侧睾丸鞘膜积液。睾丸肿瘤标志物未见异常。初步诊断:附睾肿物(右侧)。患者在全身麻醉下行右侧附睾肿物切除术。术后病理:附睾胚胎型横纹肌肉瘤;免疫组化: Vim (+)、Des (+)、ATT (+)、CD45 散在 (+)、P16 (+)、P53 (+)30%、Ki67 (+) 80%。患者2个月后再次来我院行根治性右侧睾丸切除术。术后向患者及家属告知术后放化疗的必要性,患者及家属拒绝术后辅助放、化疗,术后14个月患者因全身多发转移死亡。

病例2:患者19岁,因“发现右侧附睾肿物2个月”入院。2个月前无明显诱因出现阴囊内容物肿大,不伴局部疼痛、恶心、呕吐、发热、寒战等症状。查体:右侧附睾尾部可触及一约4 cm×4 cm×4 cm硬结,与睾丸之间界限不清,触痛阴性。阴囊彩超提示:右侧附睾尾部实性肿块,血流丰富,右侧睾丸鞘膜积液。睾丸肿瘤标志物未见异常,初步诊断:附睾肿物(右侧)。患者在全身麻醉下行右侧附睾肿物切除术。术后病理:附睾胚胎型横纹肌肉瘤;免疫组化: Vim (+)、Des (+)、MyoD1 (+)、Myogenin (+)、CD99灶 (+)、CD56(+)、Ki67 (+) 10%。1个月后于我院行根治性右侧睾丸切除术。术后未行放、化疗,予以密切随访,截至目前患者随访16个月,未见复发或转移。

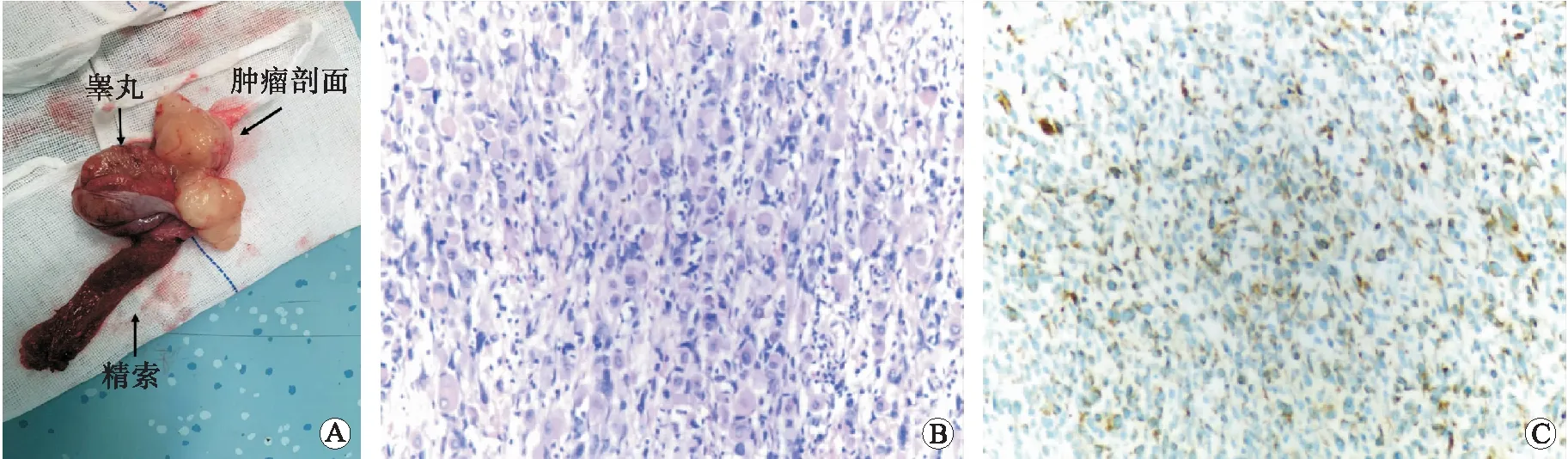

病例3:患者17岁,因“发现右侧阴囊内包块3周”入院。患者3周前无明显诱因出现右侧阴囊内包块,不伴局部胀痛、坠痛等不适,无发热、寒战,无恶心呕吐等不适,未予特殊处理,3周来自觉包块进行性增大来诊。阴囊彩超提示:右侧阴囊内低回声包块,血流丰富,考虑肿瘤性病变,右侧附睾头囊肿,右侧睾丸鞘膜积液,双侧精索静脉曲张。睾丸肿瘤标志物未见异常。患者在全身麻醉下行根治性右侧睾丸切除术,术中见肿瘤位于附睾尾部,与睾丸界限清楚。剖开肿瘤见切面呈鱼肉状。术后病理:附睾胚胎型横纹肌肉瘤;免疫组化: Vim (+)、CD34血管 (+)、desmin (+)、P53散在 (+)、Ki67 (+) 80%。术后行精子冷冻保存后,给予“DEP”方案(奈达铂+表柔比星+达卡巴嗪)辅助性化疗。截至目前患者随访4个月,无局部复发与远处转移。

2 结 果

原发于附睾的横纹肌肉瘤临床罕见,我们通过中国知网数据库(www.cnki.net)以“附睾横纹肌肉瘤”为关键词进行检索,符合条件:①确诊为附睾横纹肌肉瘤;②行手术治疗;③术后规律随访的患者。我们共收集到2010年1月—2021年11月关于原发性附睾横纹肌肉瘤的11篇文献共报道13例病例,连同本文中的病例共有16例。

患者年龄介于13~24岁之间,中位年龄为17岁,病理类型以胚胎型横纹肌肉瘤为主(图1)。有8例(50%)患者在初诊时行附睾肿物切除术,其中7例(43.8%)在术后病理结果回报后行根治性睾丸切除术,1例(6.3%)行腹膜后淋巴结清扫术;其余8例(50%)患者在初诊时即行根治性睾丸切除术。共有2例(12.5%)患者行腹股沟淋巴结或腹膜后淋巴结清扫术。共有13例患者术后进行放疗或化疗,化疗方案包括VAC方案(长春新碱+放线菌素+环磷酰胺)、安罗替尼、DEP方案及异环磷酰胺+表柔比星方案。平均随访时间15.4个月,绝大部分病例随访时间较短,至随访结束时2例(12.5%)死亡,1例(6.3%)带瘤存活,13例(81.3%)未发现复发或转移(表1)。

A;切除的睾丸、精索及附睾的大体标本;B:病理切片镜下观(HE, ×200);C:免疫组化染色结果desmin (+)。

表1 附睾胚胎型横纹肌肉瘤16例患者临床资料总结

16例包括文献报道的13例与本文的3例;VAC方案:长春新碱+放线菌素+环磷酰胺;DEP方案:奈达铂+表柔比星+达卡巴嗪。

3 讨 论

附睾横纹肌肉瘤好发于青春期。根据其病理类型,可被分为胚胎型、腺泡型、多形型或间变型,其中胚胎型及腺泡型多见于儿童、青少年的头颈部及泌尿生殖系统,多形型多见于中老年人四肢及躯干。梭形细胞型横纹肌肉瘤十分少见,被认为是胚胎型横纹肌肉瘤退行发育的变异体,多见于儿童及青少年睾丸旁及头颈部[2]。在泌尿生殖系统中,横纹肌肉瘤多好发于膀胱、睾丸旁、前列腺及阴道,而附睾原发性横纹肌肉瘤十分罕见,仅占所有泌尿生殖道横纹肌肉瘤的7%[3]。

附睾横纹肌肉瘤患者多以阴囊内容物进行性、无痛性肿大就诊,需与附睾炎、附睾囊肿、附睾结核及其他附睾肿瘤相鉴别。彩色超声多表现为附睾尾部实性肿物,内部血流丰富,应考虑附睾横纹肌肉瘤的可能[4]。计算机断层扫描(computed tomography, CT)和核磁共振成像(magnetic resonance, MR)在诊断附睾横纹肌肉瘤方面也有一定价值,但缺乏特异性[5]。最终确诊仍需借助病理学结果。附睾横纹肌肉瘤患者多有以下特点:①患者多为青春期男性;②阴囊内容物进行性、无痛性肿大;③查体附睾可触及质硬、无痛性结节,多位于附睾尾部,肿瘤较大时可与附睾及睾丸界限不清楚;④阴囊彩超提示:附睾实性肿物,肿瘤内部血流信号丰富。

附睾横纹肌肉瘤的标准治疗方案是根治性睾丸切除术联合术后辅助放、化疗。姑息性的肿瘤切除可能会导致局部复发或远处转移,也可选择术中冰冻病理切片,明确恶性后行根治性睾丸切除术。术中是否常规同期行腹膜后淋巴结清扫术目前仍存在争议。有学者认为>10岁的患者更易发生淋巴结转移[6],常规清扫腹膜后淋巴结的患者5年生存率显著优于未行淋巴结清扫的患者[7],因此他们推荐>10岁的患者,常规行腹膜后淋巴结清扫术。另外一部分学者认为,腹膜后淋巴结清扫术手术风险较高、术后并发症多,且肉瘤多为血行转移,因此,对于无证据显示腹膜后淋巴结肿大的患者,不建议常规行腹膜后淋巴结清扫术。

目前认为,横纹肌肉瘤预后较差,术后必须进行相应的辅助治疗。《CSCO软组织肉瘤诊疗指南(2021年版)》中提出,根据病理类型、TNM分期及外阴横纹肌肉瘤协会组制定的分组,可将患者分为低、中、高危及中枢侵犯组。不同危险分组的患者采取不同的化疗方案,所有方案中最常用的是VAC方案。若术后肿瘤有残留、切缘阳性、淋巴结转移以及病理类型为腺泡型的患者推荐进行放疗[8]。由于附睾横纹肌肉瘤恶性程度高,易复发及转移,预后差,术后是否进行放化疗是患者复发、转移及总生存期的重要影响因素。除此之外,随着生物免疫及分子靶向研究的兴起,多种分子靶向药物及生物免疫治疗方案被发现有一定的治疗横纹肌肉瘤的潜力,但目前为止其安全性及可行性仍需进一步验证。另外,在生育力保护方面,建议所有患者放化疗前,常规行精液冷冻保存。

综上所述,原发于附睾的横纹肌肉瘤临床罕见,但因其恶性程度较高,预后差,应早期诊断,积极治疗。我们认为青春期男性,若表现为进行性增大的附睾无痛性质硬肿块,且既往无附睾炎病史,彩超提示肿块内部血流信号丰富,应考虑到附睾横纹肌肉瘤的可能。确诊附睾横纹肌肉瘤后,建议早期行根治性睾丸切除术以及必要的辅助放疗和化疗,并且需要密切随访。