多布水电站鱼道运行效果评价

夏朝辉,张 彤,牛 乐,高 繁

(中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,西安 710065)

0 前 言

水利水电工程在发挥防洪、供水、灌溉、航运、发电效益的同时,也使原始的河流生态系统发生了变化。其中最为直接的影响是水电站的修建阻隔了鱼类的溯游通道,造成鱼类资源减少。鱼道作为缓解筑坝工程对鱼类和河流连通性影响的常用措施,对其过鱼效果的监测就显得尤为重要[1-3]。国外在过鱼设施的运行监测方面做了很多研究,如美国在哥伦比亚河流域为保护大马哈鱼进行了长达32 a的过鱼设施效果监测;美国邦纳威尔大坝通过设置鱼道观察室,引入大众教育、人文旅游等产业,充分发挥了过鱼设施的经济及社会效益;澳大利亚“流域鱼类溯游通道恢复计划”对澳大利亚墨累—达令河流域进行的监测工作,并研发了遥感监测设备等监测评估技术;丹麦、捷克等国也对其境内的鱼类洄游通道的运行效果进行了大量的监测及评估工作[4]。国内也开展了一些有关鱼道等过鱼设施过鱼效果的调查工作,如崔家营航电枢纽工程鱼道过鱼效果监测采用网捕和水声学监测结合的方法[5];采用张网法逐日对试点鱼道的过鱼效果进行监测的流溪河水厂坝丹尼尔式鱼道效果监测[2];采用 PIT 标记跟踪的方式对鱼道的通过性进行评估的枕头坝一级水电站竖缝式鱼道[3];以及采用张网法和截堵法在2012 年3—8月共 6 次对西牛鱼道的过鱼效果进行监测的连江西牛鱼道[6]。

多布水电站鱼道工程位于西藏林芝市境内尼洋河流域,于2017年正式建成。本文在分析国内外研究的基础上,采用视频观测分析、PIT跟踪标记法、水声学法等对多布水电站鱼道过鱼效果进行监测评估,为尼洋河和雅鲁藏布江后续水电站项目的鱼类保护措施的规划、设计、建设提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区域

尼洋河流域位于西藏自治区林芝市境内,是雅鲁藏布江的一级支流,西以米拉山作为分水岭,东接雅鲁藏布江和色季拉山,南部以喜马拉雅山脉东段为分水岭,北部以念青唐古拉山东段为界,其流域面积为 17 815 km2,年降水量为 230.72 亿m3,年径流量为 172.29 亿 m3,尼洋河流域水系如图1所示[7]。随着我国水电事业的大力发展,鱼类的救护问题也逐渐走进大众视野[8]。为保护该地区鱼类资源,满足该流域鱼类上溯需求,选取适于中低水头的水工建筑物的过鱼设施—鱼道[9],并通过方案比选,最终选择由厂房尾水向上游延伸于左副坝过坝,过坝后沿库区左岸边坡向上游延伸至鱼道出鱼口的布置方案建设多布水电站鱼道[10]。

图1 尼洋河流域水系

1.2 水电站鱼道

多布水电站位于西藏自治区林芝县多布村尼洋河干流,水库正常蓄水位3 076.00 m,正常蓄水位以下库容约0.65亿m3,校核洪水位3 077.35 m,总库容0.85亿m3,电站装机容量120 MW。多布水电站鱼道采用在左副坝过坝,过坝后沿库区左岸边坡向上游延伸至鱼道出鱼口的布置方案。鱼道型式为池式模式,槽身断面形式为矩形,鱼道隔板采用同侧垂直竖缝式。设计过鱼时段主要过鱼对象及目标为异齿裂腹鱼过鱼数量5 000尾,巨须裂腹鱼过鱼数量800尾,拉萨裂腹鱼过鱼数量500尾,鱼道过鱼季节与鱼类产卵季节一致,为每年的3—6月。

多布水电站鱼道主要由进鱼口、鱼道池室、休息室、观察室、出鱼口等建筑物组成,共布置进鱼口2个、休息室9个、观察室2个,出鱼口2个,鱼道全长1 100.46 m。

鱼道进鱼口设置两个,均位于厂房尾水出口下游左岸边坡上,池室断面采用矩形断面,尺寸为3.5 m×2.0 m(长×宽),鱼道逆水流方向向上游延伸,两个进鱼口均设置灯光系统等诱鱼设施,进鱼口控制流速为0.9~1.1 m/s,以便于鱼类诱入。

鱼道采用钢筋混凝土结构,两侧边墙顶部厚度为1 m,两侧坡比1∶0.1。坝下游段底板厚度为1.0 m,上游底板厚度为2~3 m,底面做成1∶0.1斜坡以利于抗滑。鱼槽宽 2.0 m,鱼道竖缝宽度为0.3 m,隔板间距2.5 m,设计水深1.5~2.5 m,设计流量0.356~0.594 m3/s,鱼道平面布置如图2。

图2 鱼道平面布置

休息室的布置结构为:净宽2 m、净长5 m、竖缝宽度0.3 m、导板长0.5 m、导向角20°、底坡坡比1%、水深设置为1.5~2.5 m。观察室分别于上、下游各布置一个,室内安装视频监测系统,以便观测鱼道内的过鱼情况。鱼道出口设置2个,与上游水库水位变幅要求相适应。鱼道出口与鱼道成夹角布置,以减小漂浮物影响、便于利于鱼类出游。

1.3 监测方法

1.3.1渔获物监测

2020—2021年6—7月通过在鱼道内部选择典型的鱼类主要折返池室,利用堵截法采样,确定典型池室鱼类种类组成及其数量、规格,作为鱼道运行效果评价的基础。渔获物监测布置如图3所示。

图3 渔获物监测布置

1.3.2视频监测

通过对监测期间2021年3月2日至4月30日的过鱼视频采用人工筛选、统计和记录的方法,获取通过观测区域的鱼类数量、规格及时间等信息,并对鱼道内过鱼情况进行分析及效果评估。视频监测装置包括遮光板、照明灯、水尺、摄像机、存储器和显示屏等构件。

1.3.3水声学监测

5—6月汛期水质浑浊度高,利用水声学探测方法对鱼道过鱼效果进行监测。本方法将双频识别声呐探测仪ARIS Explorer 1800作为监测设备,后期通过人工统计的方式,记录鱼类信号的数量、规格及时间。

1.3.4PIT标志检测

本研究于2020年5月17日至2021年6月28日分4个批次在坝下江段及鱼道进口段放流PIT芯片标记的不同种类及不同规格的鱼类个体,并在鱼道进口段和出口段各安装一套PIT信号接收装置,分别记录标记鱼通过种类、数量和时间。

2 监测结果

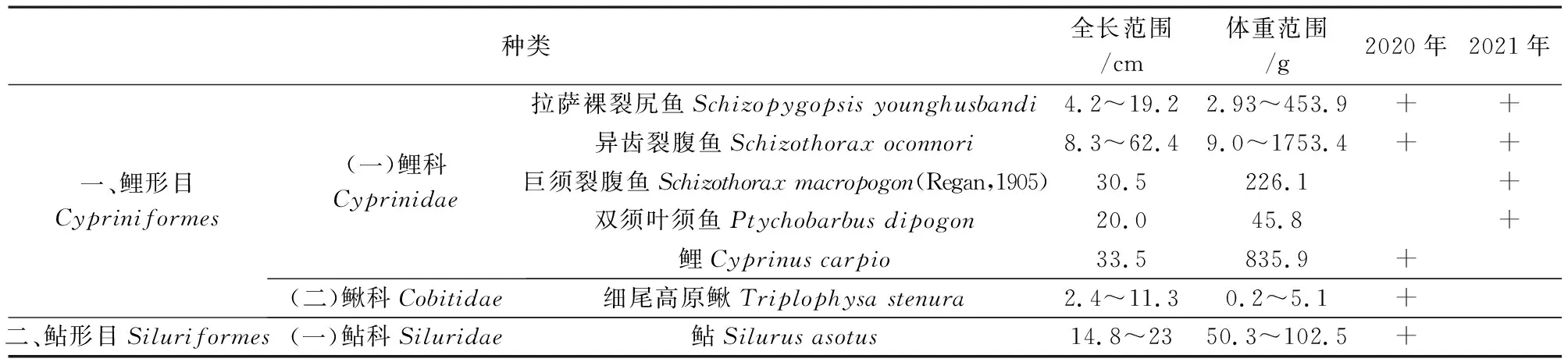

2.1 种类组成

多布水电站鱼道2020—2021年共计通过鱼类种类7种,隶属2目、3科、6属。2021年的3种调查类型中共计监测到鱼类69117尾,平均每小时过鱼34尾,统计结果见表 1。捕获鱼类的体长为2.4~62.4 cm,体重为0.2~1753.4g。鱼类个体数量以拉萨裸裂尻鱼(Schizopygopsisyounghusbandi)最多。

表1 多布鱼道内渔获物种类组成

鱼类洄游的主要需求主要有:捕食、产卵、越冬3种类型。多布水电站鱼道洄游鱼类大部分是以捕食、产卵需求为主。通过多布水电站鱼道渔获物采集到的几种鱼类习性的介绍,来阐述不同鱼类对通过鱼道洄游的需求[1]。

拉萨裸裂尻鱼(Schizopygopsisyounghusbandi)隶属于鲤形目鲤科,属洄游性鱼类。产卵旺季为每年3—4月份,卵呈桔黄色,带粘性。产卵场多位于透明度高,可见水底的浅水地带,产卵群体多在5龄以上,最低龄为3龄。

异齿裂腹鱼(Schizothoraxoconnori)隶属于鲤形目鲤科,属洄游性鱼类。繁殖季节为每年4—5月份,产卵场大多位于在浅滩流水地带。繁殖季节大多在河流水质清澈、砾石底质处活动,卵为沉性卵。

拉萨裂腹鱼(Racomawaltoni)隶属于鲤形目鲤科裂腹鱼亚科裂腹鱼属,产卵旺季为4—5月份,此间在尼洋河入雅鲁藏布江汇口处有繁殖亲鱼集群活动。

巨须裂腹鱼(Schizothoraxmacropogon)隶属于鲤形目鲤科裂腹鱼亚科裂腹鱼属,属洄游性鱼类,产卵旺季为5—6月份,大多在干流敞水处活动。

根据野外观察和资料分析,高原鱼类繁殖是在河流化冰之后即开始。对于大部分鱼类来说,产卵往往需要9℃~14℃的水温以及适宜的流水条件,因此大部分鱼的繁殖季节是3—6月。所以该区域鱼类在3—6月内上溯的主要原因是产卵。

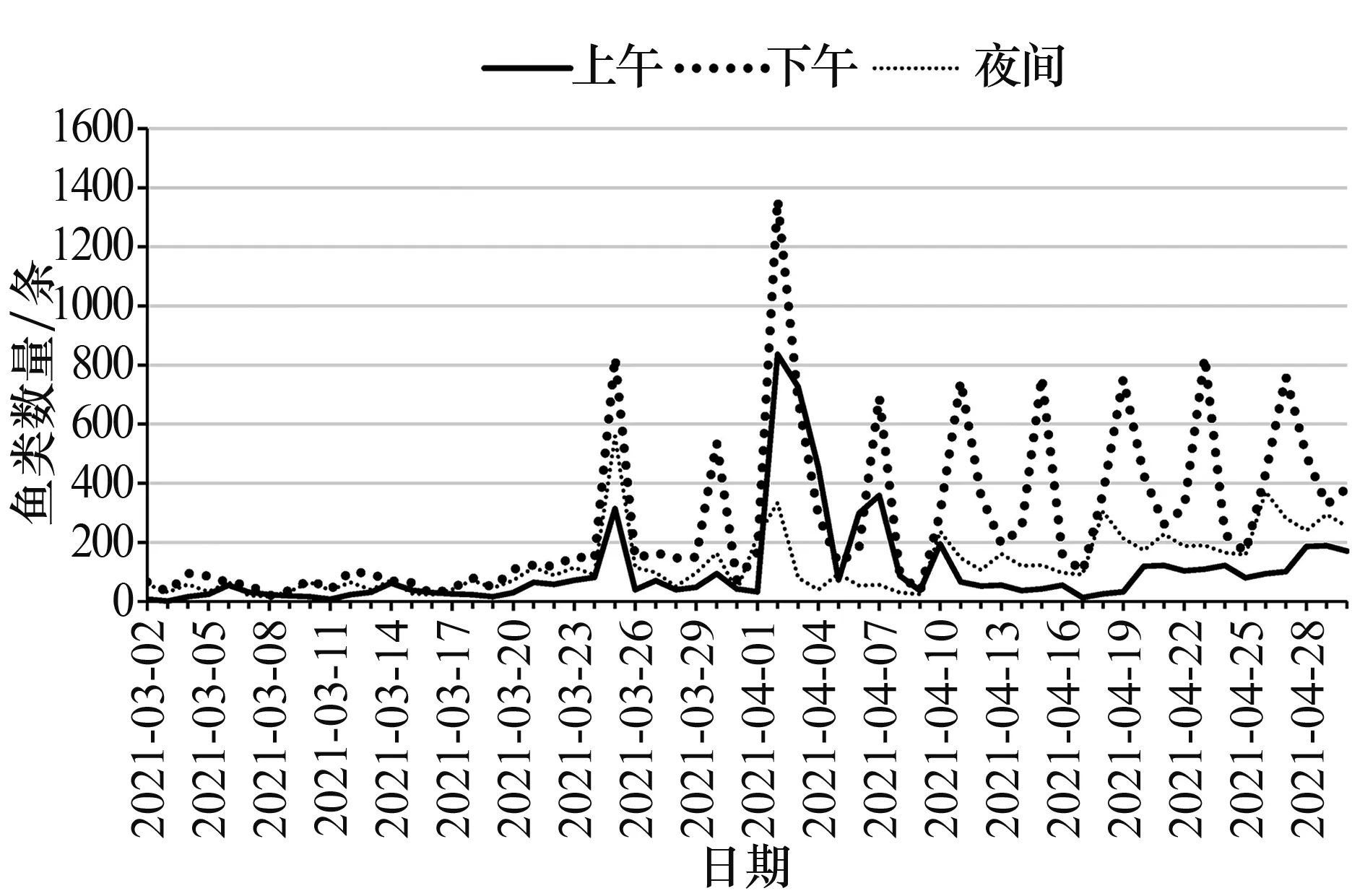

2.2 昼夜差异

研究结果表明,多布水电站鱼道的鱼类上溯存在显著的昼夜差异。通过观察2020—2021年收集的过鱼录像发现尼洋河鱼类在下午至傍晚时段(14:30-21:30)洄游活动最强。相关数据以2021年观测数据为例见图4。经查阅资料,笔者认为这与鱼道中的水温变化有关,下午的水温较上午和傍晚有些微的上升,使鱼类对于生殖洄游的愿望增强,因此上溯数量较其他时段有明显的上升[13]。

图4 多布鱼道各时段上溯数量统计

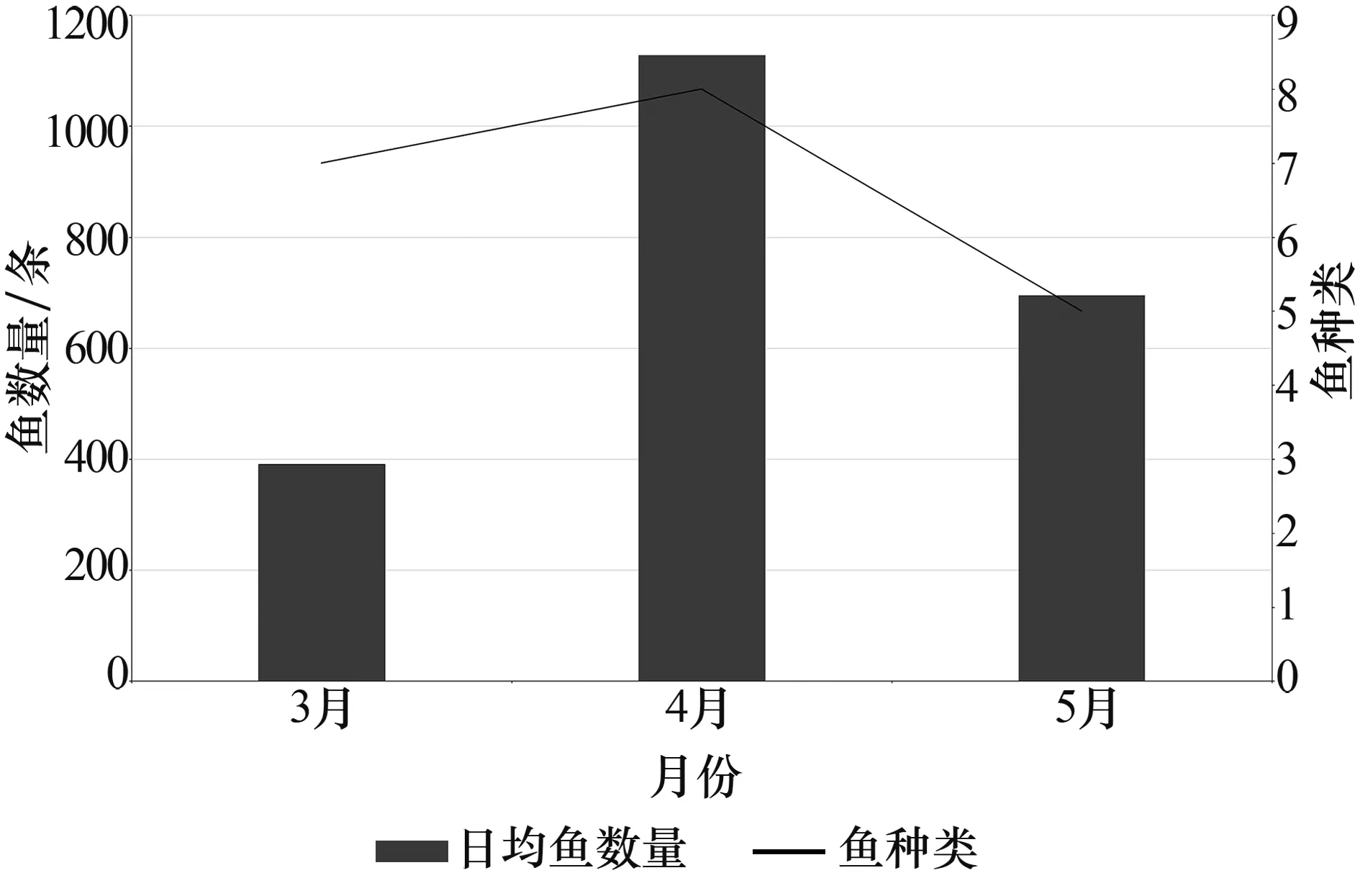

2.3 季节差异

因2020年鱼道开放时间较晚,所以未留有完整可供分析的数据。根据2021年度多布水电站鱼道监测成果,发现不同月份鱼类进入鱼道的数量和种类存在一定的差异,数量和种类未呈现明显的相关关系。3—5月鱼道过鱼数量及周边鱼种类分布如图5所示。3月份日均通过鱼类数量为391.17条;4月份日均通过鱼类数量为1127.76条;5月份日均通过鱼类数量为695.00条。其中,因水电站流域优势种拉萨裸裂尻鱼在3—4月为产卵期,且其他鱼类产卵期多与4月重叠,鱼类上溯愿望最强烈,故4月份的鱼道过鱼种类与数量均显著高于其他月份。

图5 鱼道过鱼种类和数量分布

2.4 鱼道通过性

2020—2021年的4次PIT实验中, 2020-1实验有43%的标记鱼通过上游监测断面,而49%的标记鱼沿鱼道向下进入河道。2020-2实验有46%的标记鱼通过上游监测断面,而50%的标记鱼沿鱼道向下进入河道。2021-1实验有31%的标记鱼通过上游监测断面,而56%的标记鱼沿鱼道向下进入河道。2021-2实验有31%的标记鱼通过上游监测断面,而59%的标记鱼沿鱼道向下进入河道。PIT实验数据见表2。

表2 PIT实验数据

2.5 过鱼效果的影响因素

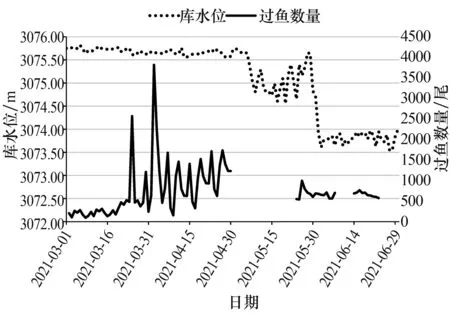

通过文献调研及国内外鱼道监测评估结果分析,生态环境因素的变化是引发鱼类洄游活动的主要因素,影响鱼道过鱼效果的生态环境因素主要有上游水位、水温、流速等[14]。对于多布水电站鱼道来说,鱼道内水位、流速、流量等主要由上游水位所决定。 在3—6月鱼道内水温的变幅不大,故暂不考虑其影响,因此主要研究水位变化对多布水电站鱼道过鱼效果的影响。分析结果如图6~7所示。

图6 水位与过鱼数量对比

图7 水温与过鱼数量对比

根据监测成果分析,影响多布水电站鱼道过鱼效果的因素主要有以下几个方面:

(1) 鱼道上游水位的变化对鱼道过鱼效果会产生影响。监测成果体现出上游水位较高时当日过鱼效果会相对较好,如:2021年4月2日与2021年4月20日的过鱼数据相对较高,其对应的水位也相对附近日期较高。

(2) 月平均水温与过鱼数量未有明显变化,这可能与该流域气候因素有关,该流域日照充足,年温差小,日温差大,所以月平均温难以表达过鱼数量与温度变化的关系,如上图所示。笔者认为,温度会对过鱼效果产生一定的影响,这主要体现在鱼道过鱼的昼夜差异上,如在温度相对较高的下午时段,过鱼效果会相对较好。

(3) 鱼道运行水位与过鱼数量在一定范围内呈反向相关性,当鱼道的运行水位达到1.80 m以上时,过鱼数量变化将不再显著,基本达到一定的稳定状态。经分析,认为运行水位处于1.0~1.5 m时,本鱼道的过鱼效果较好。

(4) 鱼道运行流速与过鱼数量成一定的反相关性,鱼道内过鱼数量基本随运行流速的增大而减小。

水位、水温以及流速对鱼道过鱼效果有一定的影响,但相关性不甚明显,这可能与所测数据过少不能完全代表影响情况以及鱼类上溯本身的生殖需求有关。

3 讨 论

3.1 鱼道过鱼效果评估

多布水电站鱼道监测发现的鱼类共计7种,分属2目3科6属。包含鱼道规划的主要过鱼对象有巨须裂腹鱼、异齿裂腹鱼、拉萨裂腹鱼和尖裸鲤。但尖裸鲤分布局限,数量少,生长速度较慢,性成熟年龄晚且鱼道建成投入使用时间短,故暂未检测出这种稀有鱼类。目前除濒危水生野生保护动物尖裸鲤,其余物种均已在鱼道中检出或成功上溯,已证明鱼道具有较好的过鱼功能。另外,基于2021年PIT标志监测的鱼道过鱼效果评估结果:4—5月PIT实验鱼总上溯率为31.25%,6月PIT实验鱼总上溯率为31.17%。综合分析得出2020、2021年度PIT实验结果较好,相对于2019年鱼类上溯率有了一定提升,鱼类的通过性较好。所以,该鱼道具有较好的过鱼效果。

3.2 多布鱼道的过鱼特点

监测期间,鱼道内水质较为均匀,监测期内大部分池室竖缝流速满足设计要求的0.9~1.1 m/s,满足上溯需求。主要过鱼对象除尖裸鲤外均被监测到进入鱼道或成功上溯。根据数据显示鱼类上溯时间主要集中在下午时段(14:30-21:30),且就整体数据来看,鱼类于4月份上溯数量居多。分析原因认为,4月份恰逢该水域鱼类产卵高峰期,鱼类上溯需求最为迫切,其进入鱼道上溯至上游的可能性较大。

3.3 国内外其他鱼道过鱼效果比较

本次评估工作采用了堵截法、视频观测法、水声学法及PIT实验等方法,针对不同时期鱼道运行特点采用不同方式监测,提高了数据的可靠性。本鱼道过鱼种类为7种,明显少于其他鱼道,这可能与环境中鱼类本身种类限制有关(尼洋河共分布鱼类2目3科10属15种,包括土著鱼类6属11种、外来鱼类4属4种),过鱼数量为34尾每小时,与大部分鱼道过鱼数量持平。与国内外其他鱼道过鱼效果比较见表3。

表3 多布水电站鱼道运行效果与其他鱼道比较

3.4 提高过鱼效果的主要措施

根据2020—2021年监测结果及影响因素分析,为提高鱼道的过鱼效果,大致可采取以下两种措施:

(1) 设计过鱼时段内通过调整鱼道出口闸门启闭大小,保证鱼道内水位及流速在设计范围之内,为鱼类通过鱼道创造最有利条件。

(2) 通过各类导鱼及诱鱼措施,以增加鱼道进鱼口位置鱼类集群数量,使鱼类更加便于找到进鱼口并进入鱼道。

4 结 论

鱼道是保证鱼类顺利上溯洄游的重要工程措施之一。为了解本鱼道的运行效果,采用了堵截法、视频观测法、水声学法和PIT实验监测法多种方式相结合的方法,于2020年及2021年3—6月份对多布水电站鱼道进行监测评估,形成结论如下:

(1) 鱼道内共有7种鱼类通过,隶属2目、3科、6属。鱼类的过鱼数量呈现昼夜差异和季节差异,其中鱼类多选择下午及傍晚上溯并于4月份上溯数量最多,这可能与其过鱼种类多于4月份产卵,上溯需求较大有关。

(2) 水位、水温、流速也会对鱼类上溯情况产生一定影响。与其他鱼道相比,多布鱼道的过鱼种类相对单一,但数量可观。研究结果可为继续优化鱼道运行管理及鱼类资源保护提供一定的参考,对该流域的鱼类保护有重要意义。