高校大学生手机依赖与孤独感的关系研究

申 洋

(赤峰学院 中医蒙医学院,内蒙古 赤峰 024000)

随着手机的普及与智能化,人们的视线由关注手机的通讯功能逐步转向它的智能功能。本为加强人们通讯联络而发明的手机如今却逐步沦为阻碍人们交往的壁垒。行走在街上或乘坐在地铁上、公交上,随处可见人们手里捧着手机悄然无息地沉浸在自己的手机世界里。长此以往的手机依赖使人们忽略了现实生活中的人际交往,交际圈越来越窄,孤独感也随之而来。更令人可畏的是,无法摆脱的孤独感愈发加剧了人们对手机的依赖程度。在这样的恶性循环中,大学生便是其中较为显著的群体。据有关数据显示,我国有70%的大学生有手机依赖症,40%的大学生在出门忘记携带手机的情况下会心神不宁、焦虑不安,35%的大学生会无法安心做事,必须回去拿取手机,50%以上的学生还经常出现手机铃声不停在响的幻听[1]。国内学者韩登亮、齐志斐等人将手机依赖症定义为由于个体使用手机行为失控,致其心理、生理和社会功能明显受损的痴迷状态。他们认为患有手机依赖的人群通常表现为情绪极端且多变,如焦虑不安、情绪异常低落、郁郁寡欢并伴有深深地孤独感。并表明手机依赖主要特征有三个:一是过度使用手机;二是由于手机的滥用导致其生活学习受到影响;三是手机处于停机状态或是不在身边时就会出现明显的不适应反应[2]。

孤独感是个体感到自身与外界相互隔绝或长期受到外界排斥时所产生的孤苦烦闷的情感,通常是由心理封闭缺乏沟通造成[3]。长期的孤独感会降低个体的心理健康水平,引发某些情绪障碍。有关研究表明,大学生过度依赖手机会加深其孤独感,而强烈的孤独感又会导致大学生对手机过度依赖,逐步造成其与现实生活脱轨,生活盲目没有目标,学习没有前进的动力,与亲人、朋友和同学疏离,格格不入,沉迷于虚拟的世界里,对大学生心理生理产生极其恶劣的影响。

本文以内蒙古赤峰学院大学生为研究对象,随机抽取大一到大四手机使用者200 人,通过查阅资料和调查问卷的形式,共发放问卷200 份,施测后收回有效问卷182 份,本文所使用的手机成瘾指数量表是由香港中文大学梁永炽教授编制的手机成瘾指数量表(MPAI,该量表测试个体是否对手机有依赖性),使用Russell 等人1987年编制第三版的《UCLA 孤独量表》,评价社会交往的渴望与实际的差距而产生的孤独感。对被试使用统一的指导语,用上述两个量表进行施测,测试结果采用SPSS11.5软件对数据进行统计分析。主要进行t 检验、相关分析和多元回归分析,来了解当代大学生手机依赖程度,并考察手机依赖与孤独感的相关性,以期为大学生心理健康教育等方面的研究提供理论和数据依据。

一、大学生手机依赖的现状及数据分析

(一)大学生手机依赖的基本情况

经过数据分析发现,赤峰学院182 名大学生的手机依赖得分呈正态分布,最高分为73 分,最低分为19 分,平均分为43.49±10.51。其中有69 人(37.91%)被界定为手机依赖者。量表的17 个症状中,得分位列前5 位的依次是:出门时要随身携带手机、在手机有段时间没响的情况下会立刻拿出手机查阅是否有未接来电或未读短信、长时间不玩手机会感到莫名失落,进而影响心情和睡眠、感到手机对自己学习生活造成困扰却无法摆脱、在手机关机的情况下感到无所事事或焦虑不安。(见表1)

表1 手机依赖指数量表前5 项的描述性统计〔比例数(%)〕

(二)大学生手机依赖性别、年级和专业的差异比较

大学生手机依赖平均分在性别上的差异不是很明显,在通过比较MPAI 发现,在失控性和逃避性因子上,女生略高于男生。女生得分为2.19±0.74,男生得分为2.01±0.13,方差分析结果显示差异不显著(F=3.373,P<0.05)。在专业上,大学生手机依赖差异不大。文科生平均得分为2.54±0.49,理科生平均得分为2.41±0.55,方差结果显示差异性不显著(F=3.032,P<0.05)。在比较年级差异显示大学生手机依赖在新老生方面差异显著,新生平均得分1.86±0.52,老生平均得分为2.24±0.75,方差分析结果差异显著(F=7.652,P<0.01)(见表2)。大四的学生对手机的依赖程度明显高于其他三个年级,在MPAI 的四个因子上,尤其是失控性明显高于其他三个年级。此外,在性别、年级、专业这些因素之间不存在交互效应。

表2 不同年级大学生手机依赖指数量表评分比较x±s

(三)大学生手机依赖现象普遍存在

本研究结果显示,大学生手机依赖检出率为37.91%,数据说明大学生手机依赖现象普遍存在。70%的大学生出门会随身携带手机,如果在出门忘记携带手机的情况下有30%以上的学生会回去拿取手机。超过50%的学生会手机长时间未响的情况下会立刻拿出手机检查是否有未接电话或者未读短信,甚至有50%的学生感到手机已经对自己的学习和生活产生了困扰却无法摆脱。还有很多学生在手机关机的状态下会感到无所事事或焦虑不安。这些数据与国内学者之前的研究结果相似,并且大学生手机依赖者数量明显高于之前的研究数据。这也表明随着手机的普及智能化,大学生对手机的依赖程度也在不断加深。大学生本身作为一个特殊的社会群体,他们不仅需要适应新的生活环境,还要学会处理人际关系,应对考试竞争以及就业压力,再加上他们正处于自我同一性的确立时期,自身又充满了矛盾和冲突。而手机的新奇功能,如网络游戏、微信、qq 等交往软件为他们提供了更广阔的交流平台,这正好迎合了大学生的心理需求,使他们能够在虚拟的世界里找到自我,满足对本我的追求,同时玩手机也成为他们消遣寂寞、逃避压力的一种方式。

结果还显示手机依赖在男女生变量上差异不大,女生对手机依赖的强度略大于男生。这和男生更善于处理人际关系以及对新环境有较强的适应性有关。与男生相比,女生适应新环境需要较长的时间,并且在出现人际关系问题时,大多数情况下女生会选择逃避而不是勇敢面对。这些因素导致女生更倾向于依赖手机。此外,女生还喜欢借助手机查询资料查阅资讯和进行人际互动,而男生则更喜欢通过电脑玩网络游戏或进行其他娱乐活动。这也是女生对手机的依赖程度略高的原因之一。

手机依赖现象在文理科变量上差异也不是很显著,文科学生略高于理科学生。这与文理科学生的思维品质以及处理问题方式上差别有关。文科学生普遍感性、多愁善感,他们喜欢通过手机聊天交友或是看小说,而理科学生更倾向于一些操作性强的游戏和活动,因此他们更少地依赖手机。

最后,年级变量在手机依赖上差异显著,大四的学生对手机的依赖性明显高于其他三个年级。大四的学生在迎接毕业季到来的同时,迎来了更多学习生活压力,他们有的在为考研辛苦流汗,有的面临就业压力,为了找一个好的工作而劳苦奔波。不同的生活方向使他们远离了原来的生活群体,同学朋友间的交流也随之减少。各因素间的交互影响,使大四的学生更倾向于手机保持“密切联系”。而相比之下,其他三个年级要面临更小的压力,并且他们有更多的娱乐活动和消遣方式,所以他们对手机的依赖性不是很强。

二、大学生手机依赖与孤独感关系分析

(一)大学生手机依赖者、非手机依赖者与孤独感各因子的关系分析

根据MPAI 的测试结果,手机依赖者共69 人;非手机依赖者为113 人。进行t 检验结果可以看出,手机依赖者与非手机依赖者在孤独感各因子上均存在显著差异,其中失控性(t=7.26,p<0.01)、戒断性(t=4.51,p<0.01)、逃避性(t=5.83,p<0.01)、低效性(t=6.33,p<0.01)。且手机依赖者在孤独感各因子上得分均高于非手机依赖者。通过方差检验,结果表明,大学生手机依赖与孤独感存在正相关。(见表3)

表3 手机依赖者、非手机依赖者与孤独感各因子差异性检验(M±SD)

(二)大学生手机依赖倾向与孤独感的关系

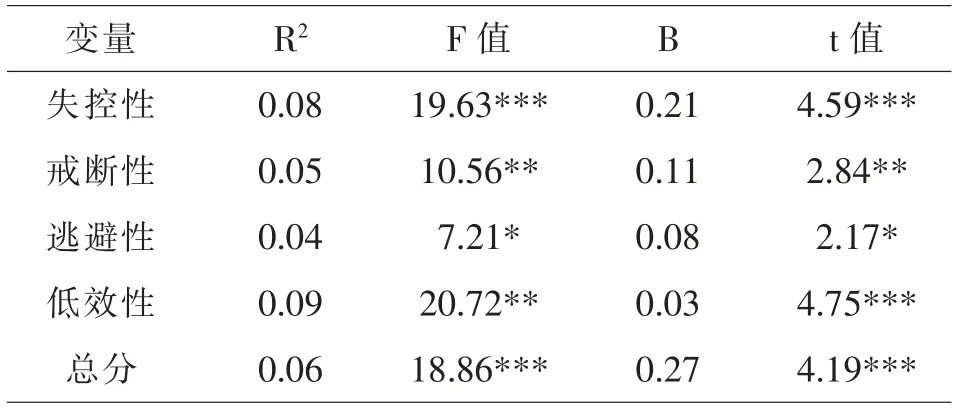

通过对大学生手机依赖与孤独感各因子之间进行多元回归分析,结果表明大学生手机依赖与孤独感呈正相关。从孤独感的失控性和低效性因子上可以看出,孤独感越强烈的大学生对手机依赖程度越深。(见表4)

表4 手机依赖与孤独感各因子之间的多元回归分析结果

(三)大学生的孤独感与手机依赖密切相关

T 检验结果显示,手机依赖者与非手机依赖者在孤独感各因子上得分存在显著差异(P<0.01),手机依赖者得分要明显高于非手机依赖者,这说明手机依赖者比非手机依赖者更容易产生孤独感。手机依赖者会花费大量的时间在手机上找寻自我,而忽略了现实生活中的人际交往,在手机这样封闭的空间中,由于缺少必要的社会交流和人际沟通,使得手机依赖者的交际圈逐渐缩小,与同学、朋友、甚至亲人日渐疏离,人情冷暖,并且长时间的封闭状态使得他们在应对困难时首先选择的是逃避和不信任他人,久而久之,导致孤独感的产生。这种孤独感也会不同程度上影响大学生的心理健康、人际交往以及时间管理。而非手机依赖者在以上问题的出现率上要少很多,他们通常与他人保持正常的通讯联络与人际交往,在感情处理方面也会选择恰当的方式,因而很少出现孤独感。

通过研究的多元回归分析显示,手机依赖者与孤独感的失控性、戒断性、逃避性和低效性各因子间均呈现出正相关(B=0.21,0.11,0.08,0.03),并且差异显著。此结果表明手机依赖与孤独感有着密切的关系,对手机依赖的依赖性越强的群体往往表现出较强的孤独感。大学生正处于青年期心理闭锁期,一方面希望有自己足够的自由空间,同时又希望得到他人的关爱与理解,渴望获得一份浓烈的友情同时又想体验着孤独感,所以他们喜欢通过手机这样含蓄低调但又为大家普遍认可的方式上网了解外界资讯、聊天交友、玩游戏来释放压力和缓解内心的孤独感。而手机不仅为不善言辞、性格内向、社会交往能力弱的学生提供了交往平台,同时手机功能的多样化和智能化又满足了喜欢探索新事物的大学生这样一个特殊群体的喜好。MPAI 量表调查结果显示,大学生中手机依赖的人群往往人际交往状况不佳,他们多数不喜欢与人面对面地交流,并且结果显示大四学生在孤独感的失控性和逃避性因子上存在显著差异(F=6.38,P<0.01;F=3.86,P<0.01),他们觉得手机交流能够更好地表达自己,并且手机交流给他们更多的安全感。长期的手机依赖导致对他人的不信任,少沟通,社会支持降低这也是孤独感的来源。

四、应对目前大学生手机依赖的建议与对策

如今,手机已经成为人们的生活必备品,使用手机是一种不可避免的趋势。在这样的情景下,大学生对手机的过度依赖也正在引起人们的关注和重视。如何帮助大学生正确使用手机进行人际交往、娱乐消遣,同时又能避免他们沉迷手机形成的心理健康隐患,这值得我们去深思和探索。根据本文的研究数据及文献整理,提出以下建议:

学校方面,学校应该经常开展一些有利于大学生心理健康发展的讲座或者组织一些丰富多彩、积极向上的活动来充实大学生的课余生活。同时学校还应该建立健全心理健康辅助系统,通过有效的心理健康教育使大学生摆脱对手机的依赖走出孤独的困境。

个人方面,大学生应该严于律己,克制自己情不自禁想玩手机的行为,养成正确使用手机的好习惯。在日常生活中应该积极参加班集体的互动活动,主动与他人交往培养自己的社交能力,并逐渐建立良好稳定的交际圈。或是培养更多的兴趣爱好,丰富自己的课余生活。这样才能保持良好的情绪和心态,摆脱手机依赖的恶习,形成健康的心理。