不同思辨听力任务中听力策略的选择研究

周 辰 阳

(江苏第二师范学院外国语学院, 江苏南京 210013)

一、引言

根据《英语类专业本科教学质量国家标准》,思辨能力培养需要融入英语教学,英语听力教学亦是如此。而思辨听力与传统听力任务相比,需要更多高阶思维技巧,因此更具挑战性,学生也会遇到听力困难。听力策略可以在一定程度上解决这些困难,学习者需要根据任务条件和要求,选择不同的听力策略来分配注意力和记忆资源以适应各类听力任务。那么,在思辨听力中,学习者会用哪些听力策略来解决不同任务带来的困难?本研究将围绕此问题展开。

二、文献综述

1.思辨听力与听力策略

Rost总结了听力的四种目的,其中包括信息型听力,即获取信息并理解信息含义;而以思辨为目的的听力要求听者在理解信息含义的同时,对这些信息进一步分析、推断、评价和判断[1]ⅹⅴ-302[2]ⅸ-342。思辨听力研究的早期阶段,学者们主要探讨了提高学生的母语环境下思辨听力的方法[3]。随后,学者也开始考虑非母语环境和高等教育,但针对思辨听力的实证研究还比较少。王艳建立了二语思辨听力模型[3],Ferrari-Bridgers等人将思辨听力融入口语课程以提高学术演讲的评价能力[4]。

由于思辨听力比信息型听力的要求更高,二语学习者不免会遇到听力理解困难,此时就需要听力策略进行辅助。听力策略有助于听力理解,并且是语言学习者用来学习或记忆新信息的认知步骤[5]ⅷ-260。本研究遵循O’Malley和Chamot的分类方法,将听力策略分成三类:认知策略、元认知策略和情感策略[5]ⅷ-260。认知策略直接处理输入的信息,并提供适合该听力任务的技巧手段;元认知是高阶策略,对听力材料不发挥直接作用,负责计划、监测和评估听力理解的全部过程;情感策略则是与其他听者互动或控制情绪的途径,由于本研究的听力任务不涉及互动,因此该类策略不在研究范围内。

2.任务类别与二语听力表现

以思辨为目的的听力任务和其他任务一样,可参照Robinson的任务分类方式[6]。若以任务条件的结果导向划分,可分为会聚型(convergent)任务和发散型(divergent)任务。会聚型任务的结果有一个明确而具体的方向或有固定答案,而发散性任务则无固定答案,任务执行者可持多个观点。

会聚型和发散型任务对二语表现的影响研究结论不一。Gass等人发现二语口语任务中,相较于发散型任务,说话人在会聚型任务里讨论信息含义更加频繁[7],而Newton却有相反发现[8]。王艳考察了这两种类型的思辨听力任务,结果表明发散型任务中的同伴互动会让学习者的讨论和思考更加频繁[9]。本研究在此基础上,从听力策略角度出发,进一步研究这对任务如何影响二语学习者的思辨听力表现。

前人研究结果表明,任务类型会影响听力策略的选择[10][11]。Carrell集中研究了二语听力中的笔记策略,发现多选题、听后写以及听后说三项任务中,笔记策略表现不一致[12]。曹洪霞和丁言仁关注的策略类型更加广泛,并对选择题、简答题、填空听写以及表格填空四项任务进行比较,结果显示任务类型影响学生元认知和认知策略的选择[13]。不过,大多数研究中的听力任务以信息理解为目的,不同思辨听力任务下的策略选择则缺少关注。

综上,关于思辨听力的研究主要为理论研究,实证研究需要得到重视,且该听力目的下的策略选择倾向尚不清楚;会聚型和发散型任务的比较研究结果并不一致,且缺少对二语听力表现的考察。为从实证角度丰富上述研究结果,本研究聚焦思辨听力,对会聚型和发散型任务中听力策略的选择进行比较研究,具体研究问题为:思辨听力目的下,完成会聚型和发散型任务的二语学习者如何选择元认知策略和认知策略?

三、研究方法

1.研究对象

本研究对象为22名某重点大学英语专业一年级学生,其中女生19人,男生3人,年龄在18岁到21岁之间,听力水平中等(CET-4听力测试均分74.4分,满分100分)。均参加一学期(共15周)思辨听力课程,熟悉研究中涉及的会聚型和发散型任务。均在课程中学习过听力策略的使用,以保证完成听力任务时不会缺乏相应的策略知识。

2.研究工具

本研究的听力音频选自VOA标准英语,语速2.41词/秒,时长140秒。研究者为会聚型任务和发散型任务分别设计4道简答题。会聚型任务要求找出某观点的支撑证据、推断说话人目的和态度,以及评价解决方案是否恰当。发散型任务要求评估证据的可靠性、分析说话人观点的重要性、推断某现象产生的原因,以及判断信息的相关性。

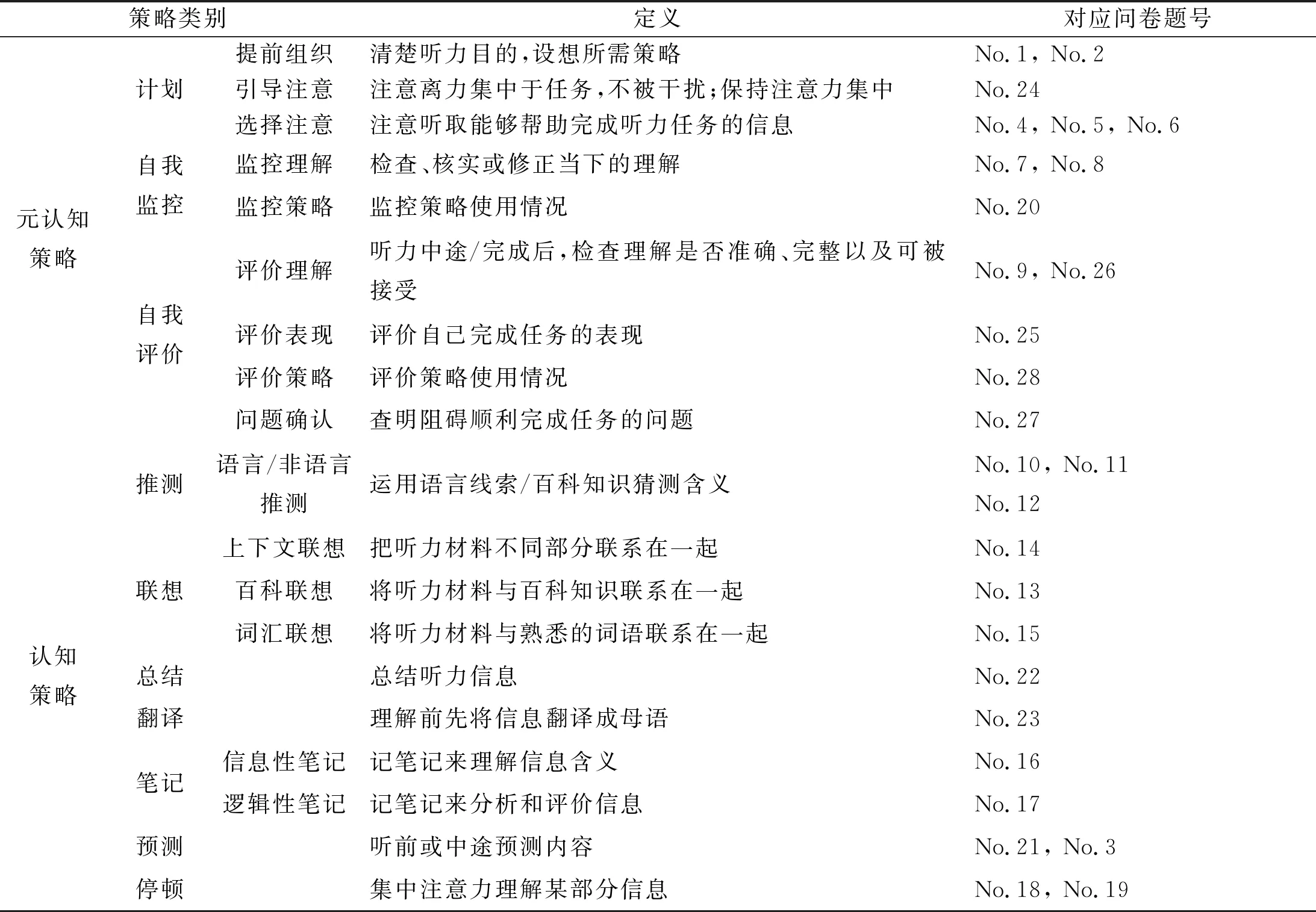

本研究所使用的策略问卷为5级李克特量表,旨在测量各项听力策略的使用频率,0至4分代表使用频率从“没有使用”至“使用极多”逐步增加。本问卷包涵14个元认知策略的描述和14个认知策略的描述。该策略问卷由研究者设计(Cronbach’s ɑ=0.877),根据Vandergrift的听力策略框架[14]259-263,增加了O’Malley和Chamot提到的评价理解策略[5],以及Goh提到的各项联想策略的子策略、预测策略和停顿策略[15]。问卷的设计框架与各项策略定义详见表1。

表1 问卷设计框架与各项策略定义

本研究开展结构化访谈,问题关于听力过程中遇到的听力困难、完成任务的信息来源以及完成任务时使用信息来源的模式。

3.实验过程

研究对象在语言实验室完成一种听力任务,任务随机分配,12人独立完成会聚型任务,10人独立完成发散型任务。听材料前有1分钟准备时间;音频播放两遍,允许研究对象随时记笔记和回答问题;听力结束后,允许整理和检查答案10分钟。答题纸收集完成后,研究对象根据刚才的策略使用情况如实填写问卷,并自愿参与结构化访谈。

4.数据分析

由于两种听力任务完成人数少,因此只采用质性分析方法。研究者使用SPSS 17.0统计问卷中每项策略的使用人数,并计算每项策略使用频率的平均值。研究者对访谈录音进行了转录和总结,其中第一问,研究者根据Goh对听力困难的描述对访谈内容进行编码和归类[16];最后研究者统计了每一项访谈内容所涉及的人数和其与总人数之比。

四、结果与讨论

本研究通过问卷调查对比了思辨听力目的下,会聚型任务和发散型任务的策略选择(详见表2),并且对部分研究对象进行结构式访谈(详见表3)以补充分析策略选择。

1.元认知策略

表2结果表明,两种听力任务中,研究对象的元认知策略使用频率都较高“计划”策略中,子策略“引导注意”的使用频率最高(M会=3.50,M发=3.20),“自我监控”策略中子策略“监控策略”使用频率最低,使用人数也最少(M会=0.33,N会=1;M发=0.2,N发=1)。

据此可推测,完成这两种任务需要更多类似调节注意力等手段进行辅助,由于研究中两种思辨听力任务皆需要听者对听力材料有较全面的理解才能够回答相应问题,因此不管任务类型如何,听者需要集中注意力从材料中找出依据,“计划”策略和“引导注意”子策略辅助了听者的需求;表3的访谈结果也显示,接近一半的研究对象(N会=5,N发=4)表示在集中和选择注意力时遇到困难,因此也导致辅助听者集中注意力的策略使用频率高。

而“自我监控”策略尤其是子策略“监控策略”,要求听众对听力理解以外的活动给予关注,不能帮助听者全神贯注地理解和分析听力材料,因此该类策略在两种思辨听力任务中使用频率最低、使用人数最少;表3的访谈结果进一步证明,不管任务为何,帮助学生完成任务的信息来源皆不来自策略知识(N会=0,N发=0)。

2.认知策略

表2同样展现了会聚型任务和发散型任务中认知策略的选择,两种任务类型的不同之处也主要出现在此类策略中。会聚型任务中,研究对象“笔记”策略和其子策略“信息型笔记”使用频率最高(M会=2.67,N会=11),“推测”策略的子策略“语言推测”使用频率最低,且使用人数最少(M会=1.08,N会=5);而发散性任务中,研究对象“预测策略”使用频率最高(M发=3.3,N发=10),“翻译策略”使用频率最低,且使用人数最少(M发=0.3,N发=3)。

表2 听力策略使用情况

由于会聚型任务的特点,本研究中该任务的答案与材料密切相关,由表3访谈结果可知,该任务中有超过一半的研究对象(N会=6)全部依赖听力材料完成任务,且听力材料的关键词是他们回答问题的主要信息来源(N会=9),因此听力材料的理解对于会聚型任务尤为重要,再加上本次研究所采用的听力材料信息密度较大,仅凭大脑处理大量重要的信息难度较大,因此需要“笔记”策略和“信息型笔记”子策略来辅助听者记忆和理解关键信息,以便之后整理和归纳任务回答要点[12]。至于会聚型任务中“语言推测”策略使用频率低,访谈结果解释了部分原因,在听力过程三个阶段中,会聚型任务组的访谈对象在理解阶段遇到的困难最少(N会=4),因此不太需要通过语言线索推测含义。

表3 访谈结果总结

发散型任务的特点同样也可以解释部分策略使用的原因。由于发散型任务的答案不唯一,且从访谈结果表中可知,此任务需要背景知识、常识和个人经验等先备知识(prior knowledge)参与完成(N发=6),因此听者可能倾向在听材料之前和听材料中途预测可能听到的信息,从而辅助他们对先备知识的准备和筛选。而“翻译”策略则会阻碍此过程的进程,逐词逐句的翻译很可能导致听者会错过接下来的信息[10][17],影响信息预测和筛选,因此该策略在发散型任务中使用频率最低,使用人数最少。

五、总结

本研究调查了思辨听力目的下,会聚型任务和发散型任务中听力策略的选择。结果发现,两种任务都更加需要元认知策略的参与,特别是需要使用计划策略来引导注意力,而由于监控策略会分散注意,该类别策略在两种听力任务中使用最少。策略使用的不同之处在认知策略上,会聚型任务对听力材料的理解要求较高,因此会频繁需要笔记策略辅助听者记忆和整理材料信息;而发散型任务要求听者将材料信息与先备知识结合,因此会更加频繁地利用预测策略辅助听者准备好与材料相关的先备知识,同时为了不妨碍这个过程,该任务很少需要翻译策略参与。

基于此,本研究对思辨听力教学提以下建议:不同的任务类型强调不同的策略选择模式,教师在布置会聚型任务前需要强调听前计划以及理解材料的重要性,布置发散型任务前需要补充学生的先备知识,以便学生筛选合适信息。由于样本量小,本研究发现的策略选择情况有限,未来的研究可考虑更多学生,更全面地观察策略的选择情况,也可以将情感策略纳入考察范围,研究思辨听力任务中调节情绪与互动方式。