公路工程建设阶段BIM平台适用性评价指标及方法

田万利,祁帅,陈景,吴忠广,龙云飞,兰海亮,朱强

(1.交通运输部科学研究院 标准与计量研究中心,北京 100029;2.包头市交通规划设计院,内蒙古 包头 014042;3.包头市公路工程股份有限公司,内蒙古 包头 014040;4.北京科技大学 土木与资源工程学院,北京 100083)

0 引言

建筑信息模型(Building Information Model⁃ing,BIM)通过对建筑工程物理特征和功能特性等信息数字化的承载和可视化的表达,可显著提高工程建设的集成化、智慧化程度,提高施工效率[1-2]。近年来,在政府相关政策的支持下,基于BIM技术的信息化管理平台应运而生,在协同性、可视化等方面进行了功能扩展,被广泛应用于公路工程建设中。为了进一步提高公路工程建设阶段应用BIM 技术进行信息化管理的效果,对BIM平台进行适用性评价非常重要[3]。

对BIM 平台的评价需要建立客观、科学的评价指标体系,很多学者对此开展了研究,如:芮雪等[4]针对BIM 施工管理平台信息质量评价,建立了包含信息完整性和薪资准确性的评价指标体系;王锐[5]建立了基于BIM 的建设项目集成管理系统效用评价指标体系;伍朝辉等[6]提出了旅游公路BIM 应用需求指标体系;Maria等[7]和Sang等[8]针对BIM 模型与实际建筑物之间的差异建立了评价指标体系;曾凝霜等[9]和林述涛[10]基于智慧管理的需要提出了BIM 平台系统功能指标要求;宋战平等[11]针对隧道工程所构建的BIM 平台的标准化程度建立了评价指标体系,等等。上述研究成果丰富了BIM 平台评价理论,但是这些研究所构建的评价指标体系仅针对BIM 平台的信息质量、系统效用、标准化程度等方面中的某一方面,忽略了BIM 平台在公路工程建设阶段的适用性评价,如BIM 平台基本要素的完整性、组织体系的科学性、平台的协同性和平台的可视化性等全要素是否适用于工程项目建设的评价指标体系研究尚未开展。

评价方法是实现评价的重要工具。目前常用的评价方法主要有层次分析法(Analytic Hierar⁃chy Process,AHP)、模糊综合评价法、灰色系统理论、因子分析方法、多类型指标综合评价方法、能力量化评价方法、网络评价方法等[12-16]。BIM 平台因其功能的复杂性,通常具有评价因素比较多、定性指标和定量指标共存的特点,评价指标间具有一定的模糊性和不确定性,而上述评价方法难以有效处理该问题,导致评价结果准确性欠佳、适用性较差。为了使评价结果更加准确,部分学者尝试将多种方法组合使用,如将模糊数学理论与AHP 相结合,兼顾定性与定量评估,并应用于实际项目[13]。

综上所述,现有关于BIM 平台评价的研究取得了一定的成果,但仍存在以下不足:①尚未系统梳理和建立针对公路工程建设阶段BIM 平台全要素的评价指标体系;②当前采用的评价方法难以解决评估指标的模糊性问题,造成评价结果的准确性欠佳,方法的适用性较差。鉴于此,本文将系统梳理和分析现有标准规范对公路工程建设阶段应用BIM 平台的要求,从全要素的角度出发建立适用性评价指标体系,然后将AHP 与模糊综合评价方法结合,实现对BIM 平台适用性的量化评估,以期更好地为BIM 技术在公路工程建设领域的应用提供支撑。

1 评价指标体系的建立

1.1 评价指标体系的构建依据

BIM 平台评价指标体系是开展评价的基础。通常,开展审查评价的依据主要包括国家、行业和地方颁布实施的与BIM 相关的标准和规范。近年来,公路工程领域相继发布实施了《公路工程信息模型应用统一标准》(JTG/T 2420—2021)[17]、《公路工程设计信息模型应用标准》(JTG/T 2421—2021)[18]、《公路工程施工信息模型应用标准》(JTG/T 2422—2021)[19]等系列标准;在建筑领域,相继发布了《建筑信息模型分类和编码标准》(GB 51269—2017)[20]、《建筑信息模型设计交付标准》(GB/T 51301—2018)[21]、《工业基础类平台规范》(GB/T 25507—2010)[22]等系列标准。现行标准主要从BIM模型分类及编码、设计、交付、施工应用等方面进行了规定,可以作为构建BIM平台适用性评价指标体系的重要参考。

1.2 选择评价指标的原则

公路工程建设阶段BIM 平台需要满足工程建设的可视化集成、信息数据的动态更新、查询和展示等需求,使得工程建设的各参与方可基于平台实现数据传递、共享和协同工作等。因此,要求BIM 平台应具有权限管理、数据存储、数据集成、数据展示和数据统计等功能。而适用性评价的重要目的就是检验所建立的平台能否实现上述目的和功能。因此,应通过对现行的国家、行业、地方标准的梳理和分析,选择出为实现上述目的和功能而必须满足的具体要求。

1.3 建立评价指标体系

通过对相关标准的系统梳理和分析,构建了包含4 个一级指标、18 个二级指标和57 个三级指标的评价指标体系,详见图1。其中,一级指标主要包括基本要素的完整性、组织体系的科学性、平台的协同性和平台的可视化性等4 个方面。

图1 公路工程BIM平台适用性评价指标体系

基本要素的完整性侧重于实现工程建设各阶段功能而构造的各功能要素,主要包括施工准备、施工组织管理、施工安全管理、施工质量管理、施工进度管理、施工成本管理、计量支付管理、模型基本要素完整性等8个二级指标。

组织体系的科学性侧重于平台功能实现的合理性和精细度方面,主要包括信息深度、模型几何表达精度、模型精细度、模型分类、编码规则等5个二级指标。

平台的协同性侧重于各参建单位之间的协作和信息共享评价,主要包括数据存储格式、文件版本管理和信息共享及协同设计等2个二级指标。

平台的可视化性侧重于工程的可视化分析,主要包括可视化分析、方案比选功能、碰撞检查功能等3个二级指标。

2 评价方法

为了给出科学合理的评价结论,需要对定性指标进行量化评价,因此引入了模糊综合评价方法。该方法基于隶属度理论,将定性指标转化为定量指标,从多参数、多维度对被评价事物的隶属度等级进行综合评价[23]。

2.1 确定评价指标体系集

评价指标体系集A是评价对象的各因素所组成的集合,可以表示为A={a1,a2,…,an} 。其中,ai(i=1,2,…,n)是评价因素,n是同一层次单个因素的个数。

2.2 确定评语集

将各评价指标的评语结果进行量化以确定评语集V,V={v1,v2,…,vn} 。其中,vi(i=1,2,…,n)是评价等级标准,是对各项指标设定的不同等级的评语。

2.3 确定权重值和权向量

确定指标权重是模糊综合评价方法中的重要内容。通常运用AHP 对各指标的重要程度进行量化分析并确定各指标的权重大小。

首先,邀请行业内专家,按照表1 中的指标重要性标度,对指标体系中的各指标打分。

表1 重要性标度含义表

然后,通过和积法得出判断矩阵的最大特征根和对应的特征向量,进而得到权重值wi和权向量W,W=(w1,w2,…,wn),=1。

2.4 构建隶属度矩阵

构建评价因素集合后,需要对评价因素进行量化表征,确定每个因素被评对象对等级模糊子集的隶属度,进而得到模糊关系矩阵。

首先,构建单因素评价组成的模糊评价矩阵Ri=(ri1,ri2,…,rij,…,rin)。Ri是评价因素中第i个指标对应于评价集合中每个评价标准vi,v2,…,vn的隶属度。rij的计算公式如下:

然后,根据隶属度子集构建相应指标的模糊评价矩阵,并对模糊评价矩阵进行复合运算和归一化处理,得到上一级指标的隶属度判断值。按照同样的方法对其他指标进行运算,得到最终的模糊关系矩阵:

2.5 计算评价向量

在确定模糊关系矩阵和权重向量后,需要进行模糊综合评价向量的计算。通常需要采用加权平均模糊算子,该算子兼顾了各评价指标的权重,较好地体现了整体性。

2.6 模糊综合评价结果计算与分析

将权重向量W与模糊关系矩阵R相乘,得到总目标评价向量Z:

对每个等级赋值,得到行向量A=(a1,a2,…,an),综合得分F为:

3 实证分析

3.1 案例简介

为了实现高效协同的管理目标,某公路工程建设项目根据建设、设计、施工、监理和BIM 咨询等单位的需求,建立了包括项目整体预览、数据库创建与数据储存、协同工作、关键数据集成、构件库管理、进度管理、质量管理、安全管理、成本管理等功能的BIM 平台,使工程项目建设全过程的进度、质量、安全、成本等受控。

3.2 BIM平台评价

3.2.1 确定BIM平台评价指标集

根据图1 所示的评价指标体系,建立评价指标集。其中一级评价指标集为A={A1,A2,A3,A4} 。同理,可得到二级评价指标集和三级评价指标集。

3.2.2 确定权重集

邀请行业内25位专家,对指标体系中同层次指标与上一层次指标进行两两比较以确定指标的相对重要性。在专家判断的基础上构建判断矩阵,进行一致性检验。

3.2.3 确定因素模糊评价

对各评价指标的评语进行量化,得到V={V1,V2,V3,V4}={10,8,6,4}。V1表示建立的平台能够很好地支撑工程建设,完全符合相关技术标准和设计要求;V2表示建立的平台能够支撑工程建设,符合相关技术标准和设计要求;V3表示建立的平台基本上能够支撑工程建设,但还有需要改进或补充的内容;V4表示建立的平台对工程建设支撑作用较差,不符合相关技术标准和设计要求。邀请原25 位专家按照评语量化值对平台进行打分,进而构建判断矩阵,运用和积法求得评价指标对应的隶属度子集,再对结果进行归一化处理,最终可得到一级指标隶属度,结果见表2。

表2 BIM 平台一级指标隶属度

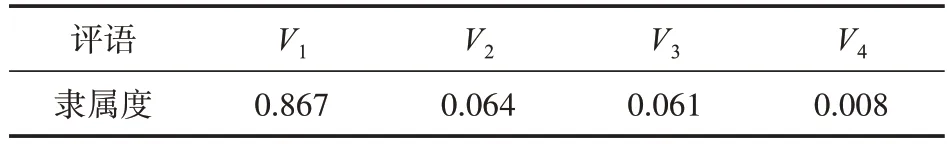

结合上述评价结果,由式(2)计算总目标评价向量,结果见表3。

表3 BIM平台评价结果

3.2.4 综合评价结果

根据评语集V={1 0,8,6,4},按照式(3)可求得BIM 平台综合评价量化值F=9.58。这表明,构建的BIM 平台能够很好地支撑该工程建设,基本符合相关技术标准。

3.3 BIM平台评价结果分析与优化建议

3.3.1 指标权重分析与建议

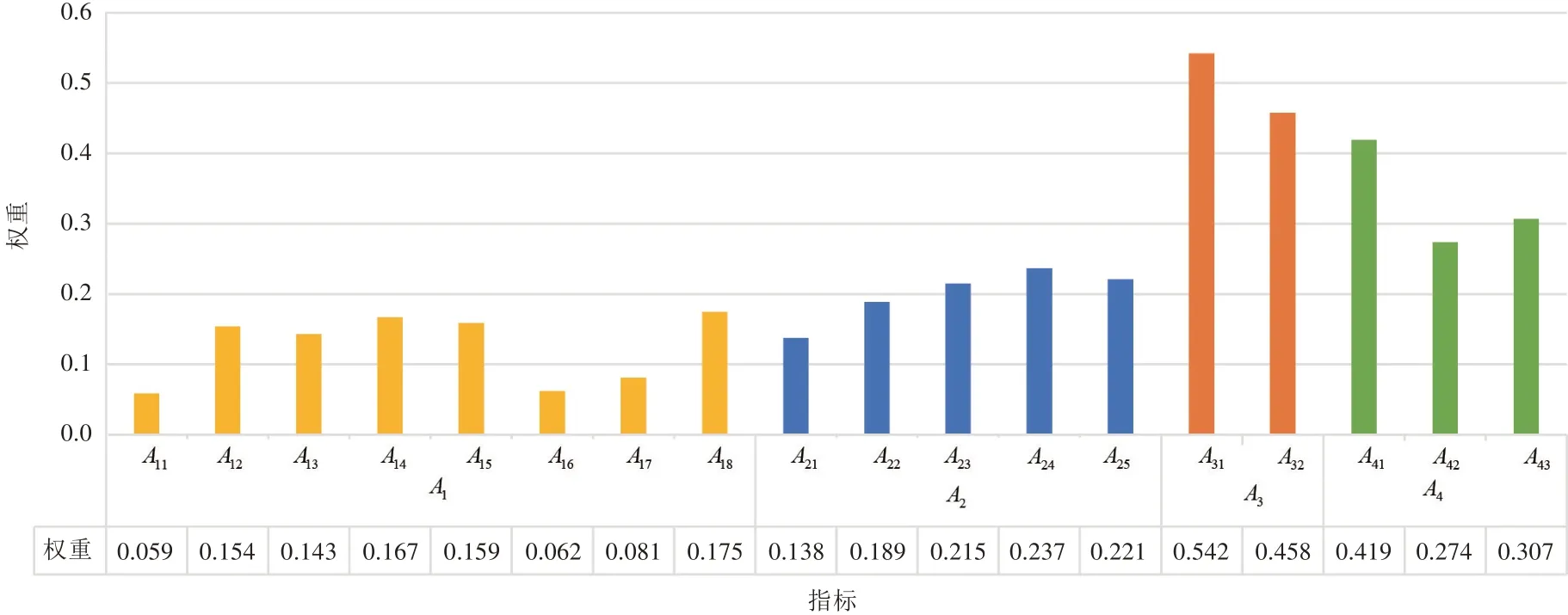

通过综合评价结果,明确了BIM 平台构建的重点。该指标体系中,一级指标权重集为{0.314,0.227,0.186,0.273},表明评价体系中一级指标的重要性为基本要素完整性(A1)>平台的可视化性(A4)>组织体系的科学性(A2)>平台的协同性(A3)。进一步说明平台构建时应侧重将工程基本要素全面覆盖,保证所构建的平台能够全面反映和展示实际工程建设状况。因此,后续相关工程建设项目构建平台时,应首先对目标工程进行详细剖析和多次核查,与参建单位进行充分沟通、研讨,明确平台所应包含的组件要素、需求等,保证所构建的平台能够包含目标工程参建单位所需要的各项功能要素。平台的可视化性(A4)所占的一级指标权重为第二大,说明工程项目参建单位对可视化展示和管理比较重视,与引入平台对工程项目进行可视化管理的目标一致。

各二级指标的权重如图2所示。

图2 二级指标权重

从图2 可以看到,在一级指标基本要素完整性(A1)中,模型基本要素完整性(A18)、施工质量管理(A14)、施工进度管理(A15)、施工组织管理(A12)、施工安全管理(A13)等5 个指标的权重较大,均超过了0.140。其中:模型基本要素完整性(A18)所占比重最大,这与一级指标相吻合,说明在平台构建过程中,应充分分析目标工程所包含的路线、路基、路面、桥梁、涵洞、隧道等分部分项工程的情况,并将其全部纳入平台中。同时,还应注意施工质量管理(A14)、施工进度管理(A15)、施工组织管理(A12)、施工安全管理(A13)等功能要素的实现,这些功能是利用平台进行可视化、精细化、信息化管理的重要支撑。在一级指标平台的可视化性(A4)中,可视化分析(A41)所占的比重最大,进一步说明平台在开展公路工程设施与周围环境的协调分析、重难点工程展示、结构受力分析、稳定性分析等方面具有重要的作用,是平台构建过程中应关注的重点。

3.3.2 隶属度评价结果分析与优化建议

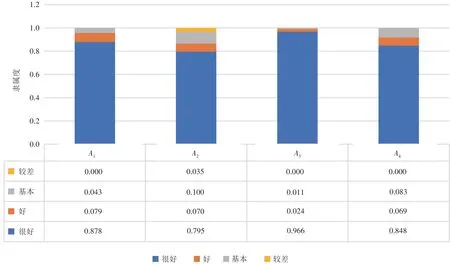

各一级指标的隶属度如图3所示。

图3 一级指标隶属度

从图3 可以看到,一级指标隶属度整体处于较好的水平,其中基本要素的完整性、平台的协同性、平台的可视化性3 个一级指标对“很好(V1)”的隶属度均大于0.8,且都不存在“较差(V4)”的情况。平台的协同性对“很好(V1)”的隶属度最大,达到了0.966,说明该平台的协同性功能建设较好。而组织体系的科学性(A2)对“很好(V1)”的隶属度为0.795,是4 个一级指标中最小的,且存在“较差”的情况,因此是该平台进一步完善和改进的重点。

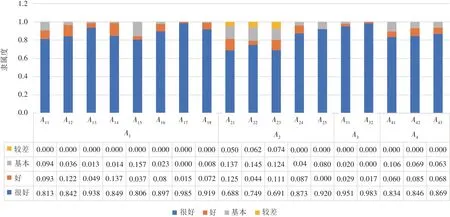

各二级指标的隶属度情况如图4所示。

从图4 可以看到,信息深度(A21)、模型几何表达精度(A22)、模型精细度(A23)等存在“较差(V4)”的情况,需要进一步加以优化和改进。并且,信息深度(A21)对“很好(V1)”的隶属度最小,仅为0.688,是该平台需要重点优化和改进的内容,需要根据工程项目的实际情况和参建单位的需要,进一步提高工程各主要部件的信息深度。而计量支付管理(A17)、协同设计(A32)等指标对“很好(V1)”的隶属度最大,表明该平台可以很好地支撑工程项目的计量支付和协同管理。

图4 二级指标隶属度

4 结语

本文系统梳理和分析了现行与BIM 相关的国家和行业标准,结合平台的功能要求,构建了包含4 个一级指标、18 个二级指标和57 个三级指标的BIM 平台适用性评价指标体系。为了解决指标体系中存在的定性指标间模糊性和不确定性问题,引入了AHP 和模糊综合评价法,设计了BIM平台适用性评价方法。运用所构建的指标体系和评价方法对某公路工程项目的BIM 平台进行评价,结果表明该BIM 平台能够很好地支撑该工程项目的建设。通过对评价结果的进一步分析,提出了对该平台的改进建议。下一步考虑将所构建的指标体系和方法应用在更多的BIM 平台评价工作中,通过实践、总结、优化,不断地完善这一指标体系和评价方法。