珠三角城市群韧性研究:基于空间差异性视角

赵 曼

(暨南大学 经济学院,广东 广州 510632)

一、引言

新冠肺炎疫情的暴发,给我国经济社会的发展及人民群众的生命财产造成了严重影响,对全球各主要经济体社会的正常运行造成了极大冲击,社会的不确定性因素增强,经济发展面临着巨大的挑战和危机。面对突如其来的重大公共卫生事件以及复杂的国内外形势,如何提高城市抵御风险冲击的能力,增强城市发展的韧性,具有重要意义。众多文献对城市韧性进行了分析,但很少有文献讨论珠三角城市群的韧性。习近平总书记强调,广东省是中国改革开放的排头兵、先行地和实验区,珠三角城市群作为带动广东经济发展的重要引擎,是我国区域经济发展的重要增长极,也是经济发展最快速的地区之一,同时,珠三角城市群也面临我国“粤港澳大湾区”和“社会主义先行示范区”双区建设的重大历史机遇。深圳市作为“中国特色社会主义先行示范区”,是党中央全面推进深化改革、扩大开放新格局的重要阵地,不仅有利于粤港澳大湾区发展,同时为我国“一国两制”事业的建设提供新实践,更有助于探索社会主义现代化强国建设的新路径。作为国家重大发展战略——粤港澳大湾区建设的重要组成部分,珠三角城市群的发展有助于推动内地与港澳地区的密切合作,加速创新驱动发展,对促进粤港澳大湾区的高水平建设具有重要意义。作为我国乃至亚太地区最具活力的经济载体之一,珠三角城市群在产业发展、科技创新、公共交通、服务贸易及生态环境等方面发挥着引领作用,对于区域一体化发展也具有重要促进作用,并为建设富有活力和国际竞争力的世界级城市群助力。

因此,本文拟以珠三角城市群为对象展开研究。具体而言,从经济、社会、生态环境及基础设施等4个方面研究珠三角城市群的韧性,并分析珠三角城市群韧性水平的空间分布情况。对于这些问题的研究,不仅有助于珠三角城市群经济的高质量发展,同时也有助于粤港澳大湾区的高水平建设,并为我国城市的高质量发展助力。可能的创新或贡献包括:首先,基于面板数据和熵值法,从经济、社会、生态和基础设施等4个方面研究了珠三角城市群的城市韧性,补充了已有文献的空缺;其次,分析珠三角城市群韧性水平空间差异的原因,为经济新常态背景下提升城市群的整体韧性、促进经济高质量发展提供了启示。此外,自新冠肺炎疫情以来,提高城市抵御冲击并从冲击中恢复的能力尤为重要,本研究为制定经济复苏计划及形成可持续发展路径提供了新思路。后面的安排如下:第二部分是对韧性概念的介绍及文献综述;第三部分是数据来源及研究方法;第四部分是城市韧性水平分析,将从经济、社会、生态以及基础设施等方面展开研究并进行韧性水平差异性分析;第五部分是结论和相关政策启示。

二、文献综述

国际上关于城市韧性的研究主要分为以下几类。第一类是对韧性概念的有关讨论。由于“韧性”概念的界定存在时间、空间和过程等方面的难题(Christopherson et al.,2010)[1],有关“韧性”的内涵,学术界至今尚未得出一致的定义。“韧性”最早来源于拉丁词“resilio”,指恢复到原来状态(Klein et al.,2003)[2]。城市韧性由经济韧性(economic resilience)、社会韧性(social resilience)、制度韧性(institutional resilience)和基础设施韧性(infrastructural resilience)4个方面构成。Martin & Sunley(2015)[3]认为韧性(resilience)是一个来源于物理学、工程学、生态学等学科的概念,并指出“韧性”代表一个系统在受到外部冲击时保持自身稳定并恢复到受冲击前状态的能力,此后这一观点也得到学术界的普遍认可。第二类是对韧性影响因素的探讨。Ray et al.(2017)[4]和Angulo et al.(2018)[5]研究发现具有部门结构及区位优势的地区韧性更强,从事服务业的地区韧性较强,而从事建筑业的地区韧性较差,其中,职业的初始技能构成对城市的韧性水平也具有重要影响意义(Weinstein & Patrick,2020)[6]。也有研究显示通勤地区人口比例高及中高科技产业产值较大的地区韧性水平更高(Brakman et al.,2015)[7]。进一步地,经济多样性、出口绩效、金融约束及人力和社会资本等因素均会影响区域经济的韧性(Di Caro,2017)[8]。Doran & Fingleton(2016)[9]和Giannakis & Bruggeman(2017)[10]的研究表明教育程度对韧性具有积极影响,工人的受教育水平越高,经济韧性越高。Martin et al.(2016)[11]通过研究过去40年的四次大衰退,强调“区域异质性”及“竞争影响”对区域韧性的影响作用同样重要。Di Pietro et al.(2021)[12]则发现区域的初始经济条件会对城市经济韧性产生影响。

国内学者关于韧性的研究主要有以下几类。第一类是韧性问题研究进展的梳理与述评。苏杭(2015)[13]通过梳理国际经济韧性问题的研究进展,指出未来经济韧性的研究要厘清韧性的概念并注重实证领域的进展。彭翀等(2015)[14]梳理已有的韧性研究,认为已有研究阐释了韧性的概念与内涵,对韧性规划与实践等具有重要意义,但在韧性评估方法及应用实践上存在不足。孙久文和孙翔宇(2017)[15]归纳了区域经济韧性研究进展及应用,认为产业结构、社会资本、政策环境及文化因素等均影响区域的经济韧性,并从功能型锁定、认知型锁定及政治型锁定分析了东北经济韧性差的问题。第二类是区域韧性的度量与分析。钱少华等(2017)[16]基于“韧性城市”概念的解析,对上海建设韧性城市的路径进行了探索。孙阳等(2017)[17]从社会生态系统视角分析了长三角城市群的韧性水平,发现长三角地级城市呈现中等韧性状态且空间分异现象显著。张明斗和冯晓青(2018)[18]基于层次分析法测量了长三角城市群的韧性,并用协调度模型探讨城市韧性与经济水平的协调性。Chen & Groenewold(2022)[19]基于中国区域韧性的视角分析了中国各省对经济增速放缓的反应,发现各省对于近年来经济下行冲击的韧性存在明显差异。陈晓红等(2020)[20]基于“生态-经济-社会-工程”的韧性评价体系测量了哈长城市群城市韧性的时空演变,发现城市间空间差异逐渐增大。第三类是韧性影响因素的分析。张岩等(2012)[21]通过测度中国各省份2001—2009年的“区域弹性指数”,发现调整经济结构、加强科技创新、注重环境保护等对提高区域弹性具有正外部效应。谢起慧(2016)[22]从发达国家建立韧性城市中获得启示,提出通过国际合作计划申请、韧性城市内容规划及城市常设机构合作等政策来提高城市韧性。徐圆和张林玲(2019)[23]测度了中国230个城市的经济韧性,研究结果表明多样化的产业结构有助于城市经济抵御风险冲击并在冲击过后恢复调整。谭俊涛等(2020)[24]通过对两次金融危机中各省份的韧性特征进行分析,发现经济韧性存在地区及产业差异性,且经济韧性的影响因素不断变化。陈安平(2022)[25]从人口集聚视角探究城市经济韧性,研究发现集聚有利于提高城市抵御冲击并从冲击中恢复的能力。

从已有文献可以归纳出,“韧性”主要强调一个国家或地区抵御冲击并在遭受冲击后恢复到原来状态的能力。国内外学者围绕“韧性”的度量方式及其影响因素展开研究,然而以不同的空间尺度对我国不同区域的城市韧性水平进行精细化分析的研究还相对不足。因此,本文尝试在已有研究的基础上,借助熵值法来分析珠三角城市群的韧性水平及其影响因素。

三、数据来源及研究方法

(一)数据来源

以珠三角城市群的9个城市(广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市、江门市以及肇庆市)为研究对象,分析城市群的韧性水平及空间分布特征。基于城市韧性的概念以及数据的可得性,选取2008—2018年珠三角城市群的面板数据。所用数据来源于国家统计局,由EPS数据库整理而得,个别数据缺失根据线性插值法补齐。为了消除物价的影响,以2008年为基期对相关指标作了平减,其中GDP平减指数来源于国泰安数据库,居民消费价格指数来源于EPS数据库,固定资产投资价格指数来源于《中国价格统计年鉴》。

(二)研究方法

鉴于区域韧性本身的复杂性及学者不同的关注侧重点,测度区域韧性的方法较多,目前学术界尚未形成统一的测量标准,已有研究主要采用以下三种方法:第一类是构建综合指标体系,对韧性水平进行度量,该方法主要通过对韧性概念进行分析拆解,建立衡量城市韧性的指标体系,借助客观权重计算城市的韧性水平;第二类是通过就业人数、失业水平及GDP增长率等单指标的测度来反映区域的韧性水平;第三类是反事实模拟方法。由于区域韧性水平是区域综合发展的体现,单指标测度法可能因选取指标的单一而较难准确测度区域的实际韧性水平;反事实估计法需要构建计量模型并进行复杂的模拟,相比于其他方法,根据区域韧性的概念和内涵,选取合适的指标,构建韧性测度的综合评价体系,能够较为客观全面地反映区域韧性的发展现状,并且易于操作,因此本文选取综合指标体系进行城市韧性水平的评价。具体来说,基于熵值法,首先对数据进行无量纲化处理,然后确定评价指标权重,最后计算各项指标得分,综合测算出珠三角城市群的韧性水平。

综合考虑“韧性”的概念及内涵,城市的“韧性”主要强调城市在面临不确定风险时所具备的抗压能力以及在遭受风险后的恢复能力,该抗压能力和恢复能力越强,城市的韧性水平越高。韧性城市的发展与演进是一个多层次多因素综合影响的过程,涉及经济、社会、生态及基础设施四个层次,每个层次因素的变化都会影响城市的韧性水平(张明斗和冯晓青;2018)[26]。城市在高质量发展过程中,为了保障其可持续发展能力,不仅需要提升城市的物理建筑承压水平,还应关注城市内部系统抵抗不确定风险的韧性程度(孙阳等,2017)[17]。城市作为一个复杂开放的整体,面临着多方面的压力和冲击,需要借助综合视角和系统性方法来评估其韧性水平。2016年,经济合作与发展组织(OECD)发布一个包括经济、社会、制度和环境四个维度的韧性水平评价指标体系(1)具体内容参见OECD网站:http://www.oecd.org /cfe /resilient-cities.htm。结合城市韧性的这一特征,同时考虑到城市可持续发展及生态系统建设,本文从城市的经济、社会、生态及基础设施方面,探究珠三角城市群抵御冲击并从冲击中恢复的能力及其空间分布特征。在多指标综合评价中,合理有效地确定指标权重对于科学研究的有序进行至关重要,对不同指标进行合理赋值,可在一定程度上消除异常值带来的测量偏误,增强本文结果的可信性。

参考洪健和雷汉云(2020)[27]以及毛良虎等(2020)[28]的研究,基于熵值法来确定相关指标的权重,具体如下:

第一,进行无量纲化处理,消除不同指标因为量纲的不同而可能对估计结果产生的偏误。

对于越大越优的正向指标:

(1)

对于越小越优的负向指标:

(2)

第二,计算第i个样本在第j项指标中所占的比重(pij)。

(3)

式(3)中,n为样本个数,m为指标个数。

第三,计算第j项指标熵值ej。

(4)

第四,计算第j项指标权重wj。

gj=1-ej

(5)

(6)

式(5)~式(6)中,gj为第j项指标的差异系数,gj的数值越大则代表越重要。

第五,计算样本i的综合得分Si。

(7)

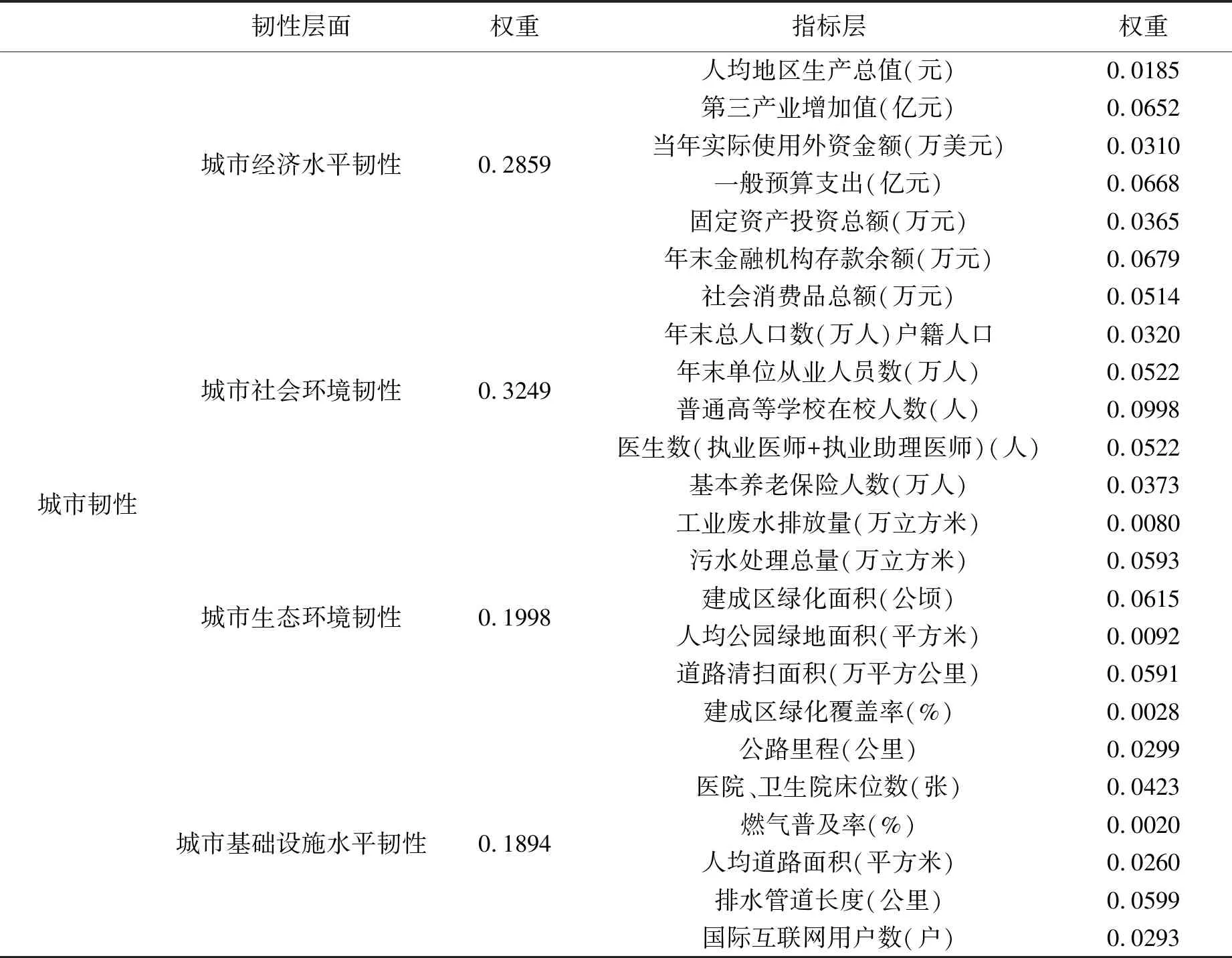

根据城市“韧性”的内涵及可持续发展的目标,借助文献分析法,选取了如表1所示的24个评价指标。指标体系建立之后,利用熵值法计算出2008—2018年各个指标的权重均值。

由表1可知,在样本年份期间,珠三角城市群9个城市的经济水平、社会环境、生态环境以及基础设施韧性的权重水平分别为0.2859、0.3249、0.1998及0.1894,其中社会环境的权重最大,说明社会环境对于珠三角城市群的韧性水平影响较大,其次是城市的经济水平,生态环境和基础设施对于城市群韧性水平的作用较平衡。

表1 城市韧性水平评价指标体系

四、城市韧性水平分析

首先从经济水平、社会环境、生态环境及基础设施水平四个方面分析珠三角城市群的韧性水平,然后从总体上综合评价城市群的韧性水平,并以地图形式直观表现珠三角城市群韧性水平分布的空间特征。

(一)经济韧性水平分析

成熟完善的经济发展体系是城市经济高质量发展的重要保障,经济韧性水平高的城市,通常产业结构更加合理,城市能够更好地抵御外界不利冲击,保持经济的稳定发展。其中,第三产业是经济稳定增长的重要推动力;人均地区生产总值及年末金融机构存款余额等经济指标是维持居民基本生活的重要经济保障;固定资产投资指标表明城市进行社会固定资产再生产的情况,是城市经济活动的重要组成部分;当年实际利用外资金额指标表明城市利用外资进行经济建设的需求;一般预算支出指标主要显示城市用于民生相关活动的支出,保障人民的生活,提升城市应对不断变化的外部负面冲击的能力。参考张明斗和冯小青(2018)[26]、孙阳等(2017)[17]以及陈晓虹等(2020)[20]的研究,选取评价城市经济韧性水平的指标主要有:人均地区生产总值、第三产业增加值、当年实际利用外资金额、一般预算支出、固定资产投资以及年末金融机构存款余额。综合考虑上述评价城市经济韧性水平的6个指标因子,根据人均地区生产总值、第三产业增加值、当年实际利用外资金额、一般预算支出、固定资产投资以及年末金融机构存款余额等指标越大,对城市韧性水平贡献越大的原则,确定出经济发展指标对城市经济韧性水平的权重。

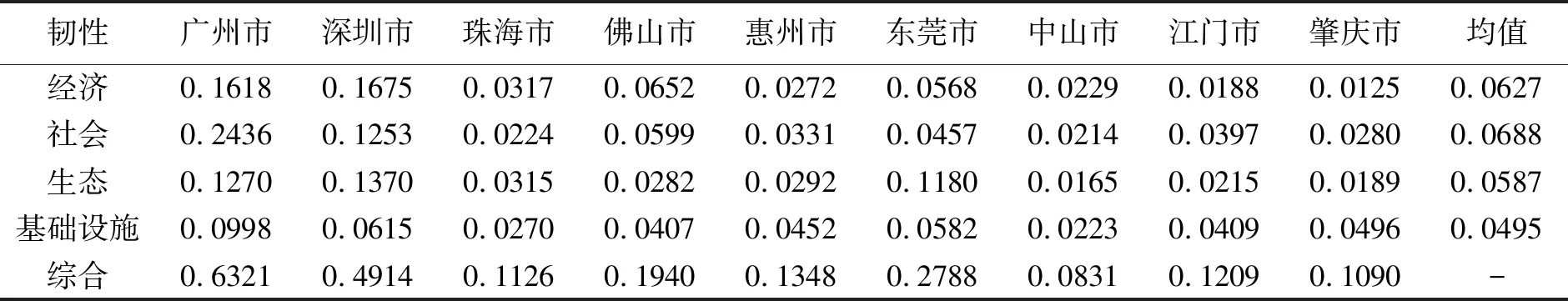

经济韧性水平指数如表2第1行所示,2008—2018年珠三角城市群9个地级城市经济韧性水平均值是0.0627。肇庆市、江门市的经济韧性水平最低,其次是中山市和惠州市。经济韧性水平最高的是深圳市,广州市次之,这一结果也与珠三角城市群内城市的经济发展状况相一致。2008—2018年深圳市和广州市的经济发展水平处于城市群的领先地位,在面临突发的不利冲击时,能够拥有更强的经济实力保障城市的基本运行及居民的正常生活,在冲击过后,也因能够投入更多的资金支持而较快恢复生产,故城市的经济韧性水平较高。相较于深圳市和广州市,其他城市的经济水平整体较低,在风险来临时,因经济实力不足而不能积极应对冲击,并在冲击过后,城市较难快速恢复至最初的正常运营状态,因而城市的经济韧性水平较低。如图1所示,从经济韧性的空间分布状况看,2008年珠三角城市群的经济韧性水平呈现出相对集中的现象,以广州市为核心的中心地区,城市的经济韧性水平较高,远离广州市的城市经济韧性水平较低,表明中心城市的经济发展对周围城市具有一定的辐射带动作用,中心城市的经济溢出效应能够促进周围城市的经济发展,有助于提高周围城市的经济韧性水平。2018年,广州市和深圳市的韧性水平居于珠三角城市群的前列,与2008年相比,惠州市的经济韧性水平相对提高,而肇庆市由于各项经济指标数值均低于其他城市,其韧性水平仍居于城市群的末位。

表2 2008—2018年珠三角城市群韧性水平均值

(二)社会韧性水平分析

城市发展过程中,以人为本的社会发展占据重要位置,社会的稳定发展有关居民的衣食住行。社会消费品总额、年末总人口数、年末单位从业人员数、普通高等学校在校人数、医生数(执业医师+执业助理医师)以及基本养老保险人数分别反映了城市居民的消费水平、城市人口、城市社会就业情况、居民的技能素质、医疗卫生服务及社会保障水平等。本文的实证分析中,根据社会消费品总额、人口和就业数、普通高等学校在校人数、医生数(执业医师+执业助理医师)以及基本养老保险人数等越多,该城市的弹性和恢复力就越强、城市韧性水平就越高的原则,确定出珠三角城市群社会发展因子对城市韧性水平的权重情况。

社会韧性水平指数如表2第2行所示,珠三角城市群社会韧性水平均值为0.0688。中山市和珠海市的社会韧性水平相对最低,其次是惠州市和肇庆市。由于广州市和深圳市的医疗卫生服务、教育和社会保障等方面都处于珠三角城市群的领先水平,在面对不利冲击时,城市配套的医疗卫生服务及社会保障等能够为居民的生存提供支持,保障居民的健康生活,同时教育也能提高居民应对不利风险的能力等,因而社会韧性水平最高的城市是广州市,其次是深圳市。如图2所示,从社会韧性水平的空间分布情况看,广州市的社会韧性水平遥遥领先,中山市和珠海市的社会韧性水平相对较低,其余城市的社会韧性水平较平衡,差异较小。2008—2018年中山市和东莞市的社会韧性水平提升幅度较大,与2008年相比,2018年珠海市的社会消费品总额和医生数有了显著的增加,东莞市的社会消费品总额、年末单位从业人员数及普通高等学校在校人数等反映城市社会韧性水平的指标均有大幅改善,表明近年来中山市和东莞市在社会韧性水平方面的发展取得了较好的成绩。

(三)生态韧性水平分析

在“绿水青山就是金山银山”的发展理念指导下,城市的建设发展越来越重视生态环境。随着生态环境保护意识的逐渐加强,生态文明的观念日益深入人心,而生态环境韧性水平是城市整体韧性水平的重要组成部分,保护环境、加强生态环境建设、提高生态环境的稳定性与抵抗力,对提高城市的韧性水平具有重要意义。其中,工业废水排放量、污水处理总量、道路清扫面积、建成区绿化面积、人均公园绿地面积等指标体现了城市对于环境治理的投入以及居民居住的生态环境状况。根据工业废水排放量越小、污水处理总量越多以及人均公园绿地面积和道路面积越多,城市韧性水平越高的原则,确定并计算出珠三角城市群生态环境对城市韧性的影响程度。

生态环境韧性水平指数,如表2第3行所示,珠三角城市群9个城市的生态环境水平韧性指数平均值为0.0587。中山市和肇庆市的生态环境韧性水平相对最低,其次是江门市和佛山市,深圳市、广州市和东莞市的生态环境韧性水平相对最高。从空间分布情况看,如图3所示,2008年生态环境韧性水平最高的城市位于广州市和深圳市的轴线上,中山市和江门市的生态环境韧性水平最低,其次是惠州市。城市群的韧性水平在空间分布上表现出连片分布状态,整体而言,珠三角城市群9个城市生态环境处于较高的韧性水平。与2008年相比,2018年城市群的韧性水平整体有了大幅提升,其中惠州市的韧性水平改善最为显著,具体来说,惠州市的污水处理总量、建成区绿化面积以及道路清扫面积均增加2倍左右,促进了城市生态韧性水平的提高。相对而言,东莞市的工业废水排放量、污水处理总量、建成区绿化面积以及道路清扫面积增加较小,生态环境韧性水平的提升幅度较小,在城市群的排名有所回落。

(四)基础设施韧性水平分析

面对外部冲击时,良好完备的城市基础设施是城市从不利冲击中恢复的重要支撑。在极端情况下,市政基础设施有助于维持城市平稳的运行。城市基础设施建设中的道路建设、燃气普及率、排水管道及医院等在城市的生产经营过程中发挥重要作用,是衡量城市基础设施韧性水平的重要指标。以互联网为代表的新基建的兴起与发展,给城市的发展注入新的活力,为城市韧性的增强带来新的力量。在实证分析中,综合考虑公路里程、医院及卫生院床位数、燃气普及率、人均道路面积、排水管道长度和国际互联网用户数等6个城市基础设施韧性水平衡量指标,根据公路里程越长、医院及卫生院床位数越多、燃气普及率越高、排水管道越密,国际互联网用户数越多,城市韧性水平越高的原则,确定并计算出珠三角城市群基础设施指标对城市韧性水平的影响程度。

城市基础设施韧性水平指数如表2第4行所示,珠三角城市群9个地级城市的基础设施韧性水平指数均值为0.0495。其中,中山市的基础设施韧性水平最低,其次是珠海市和佛山市;广州市的基础设施韧性水平最高,紧接着是深圳市和东莞市。从城市基础设施韧性水平的空间分布状况看,如图4所示,相对于经济韧性、社会韧性以及生态环境韧性水平而言,珠三角城市群基础设施韧性水平的空间分布较为平衡,除广州市的基础设施韧性水平在城市群中显著较高、中山市的基础设施韧性水平相对较低外,其余城市的基础设施韧性水平差距较小,发展较平衡。具体而言,2008年广州市在医疗卫生条件、燃气普及率、排水管道长度及国际互联网等城市基础设施方面的建设较为完善,基础设施韧性水平相对最高,居于城市群的首位,而中山市在公路修建、基础医疗卫生条件及排水管道修筑等基础设施方面的建设水平较低,其韧性水平居于城市群的末位。与2008年相比,2018年中山市公路的铺筑及排水管道的安装、基础医疗卫生条件的建设和国际互联网的普及均得到大幅改善,城市的韧性水平有了较大提升,相对而言,珠海市的基础医疗卫生条件和公路的建设较不完善,韧性水平在城市群的排名有所下降,是城市群中韧性水平相对最低的城市。

(五)综合韧性水平分析

通过对珠三角城市群经济水平、社会环境、生态环境及基础设施韧性水平的分析可知,2008—2018年城市群的韧性水平均不断提高,珠三角城市群的核心城市——广州市的各项韧性水平均居于城市群的前列,其他城市的韧性水平高低有所不同。为评价样本期间珠三角城市群9个城市的综合韧性水平,借助上文中的研究方法,测算出2008—2018年的城市综合韧性水平,结果见表3。

表3 2008—2018年珠三角城市群城市韧性水平

由表3可知,2008—2018年中心城市广州的城市韧性水平在珠三角城市群中居于首位,深圳市次之,相对而言,其他城市的韧性水平处于城市群的中下游水平,说明广州市和深圳市的城市发展规划相对更加合理,城市的空间结构更加优化,城市在经济、社会、生态及基础设施方面的建设更加完善,抵御不利冲击并从冲击中恢复的能力更强,而城市群中的其他城市则因具有相对较低的韧性水平,在遭遇不利冲击时的抵御能力及从冲击中恢复的能力也相对较弱。为更清晰地观察2008—2018年珠三角城市群各个城市韧性水平的变化情况,绘制出如图5所示的珠三角城市群韧性水平变化折现图。由图5可观察到,2008—2018年间,珠三角城市群的韧性水平整体在逐年提高,具体变化可以分为两个梯队。第一梯队是城市群中韧性水平增长较为平稳的城市:广州市、深圳市、佛山市、江门市和肇庆市,该梯队城市的韧性水平在2008—2018年间的变化幅度相对其他城市较小,韧性水平在图形上呈现出相对较为平稳的逐年增长趋势。第二梯队是余下的珠海市、中山市和东莞市,该梯队的城市整体呈现韧性水平不断提高的趋势,相较于第一梯队的城市,个别年份中,该城市的韧性水平的调整较为明显,波动幅度较为显著。整体而言,珠三角城市群的韧性水平不断提高,城市群中大部分城市的韧性水平态势良好,说明在2008—2018年间城市的功能系统建设日趋完善,城市的基础设施及生态文明建设不断改善,城市遭受不利冲击的脆弱性不断降低,抵御风险并从风险中恢复的能力不断增强,城市的韧性水平不断提高。

在2009年,相对于城市群中其他城市的增长趋势,中山市、江门市和肇庆市的韧性水平增长速度相对放缓,反映出2008年的全球金融危机对这三个城市的韧性水平产生较大影响。金融危机带来的失业人口增加、资金流动性差及消费市场疲软等严重影响城市的正常发展,给城市的韧性水平带来负面冲击。而珠三角城市群其余城市遭受金融危机的冲击后,其韧性水平仍能保持较为平稳的增长速率,与这些城市初始韧性水平较高密切相关。这些城市处于较高的韧性水平状态,经济实力、基础设施以及社会建设等方面处于城市群领先位置,抵御风险冲击的能力较强,受到不利冲击的负面影响较小,同时具有较强的恢复能力,能够较快恢复到正常的城市生产生活经营建设中。在其余年份,9个城市的韧性水平不断调整,除个别城市外,城市韧性水平整体在不断提高,城市抵御不利冲击并从冲击中恢复的能力不断增强。

五、结论与政策启示

采用2008—2018年珠三角城市群9个城市的面板数据,利用熵值法测度了珠三角城市群的韧性水平,并从时间和空间维度上分析了珠三角城市群韧性水平的变化情况。

研究结果表明:第一,2008—2018年珠三角城市群的韧性水平小幅波动,整体呈现逐年提升态势,其中,城市群的社会环境韧性水平相对最高;第二,珠三角城市群的韧性水平空间分布较不平衡,表现为以广州和深圳为中心向外辐射,广州市的城市韧性水平在珠三角城市群中居于首位,深圳市次之。

目前,我国经济正处于由高速增长向高质量发展转变的关键时期,珠三角城市群作为粤港澳大湾区建设的重要组成部分,对于推动粤港澳大湾区的高质量发展具有重要意义。增强珠三角城市群的韧性,不仅可以提高珠三角城市群面对不利冲击的抵抗力与恢复力,同时能促进城市向更高质量发展迈进,并为粤港澳大湾区的高水平建设助力,推进我国区域协调发展。本文的研究结论有以下启示:第一,城市韧性的增强,不仅可以应对外部环境变化带来的挑战,而且能够促进城市经济的转型升级,应引导珠三角城市群在经济方面、社会方面、基础设施水平以及生态环境方面做出调整,提高城市韧性水平;第二,面对复杂多变的外部环境,需要继续统筹城市发展,鼓励发达城市加快发展的同时,也要加大落后地区发展的支持力度,缩小韧性水平空间差异,促进珠三角城市群整体韧性水平不断提高,促进珠三角城市群的协同发展,为国内大循环提供支撑,为国内国际双循环提供动力,为经济高质量发展注入活力。