辽东半岛碧流河口潮间带表层沉积物中重金属分布规律、环境评价及溯源研究

李宁,张威,苏世兵

(辽宁师范大学 地理科学学院,辽宁 大连 116029)

重金属具有来源广、不易降解、毒性高等特点,河口沉积物中重金属可通过呼吸吸入、皮肤接触、食物摄入等途径进入生物体,经食物链富集和放大,最终危害生物和人体健康[1-2].潮间带是海陆交汇最活跃的地带,重金属的环境行为较为复杂,其分布和分配行为受盐度、悬浮物浓度、氧化还原条件及水动力条件等因素的影响,通过悬浮物质的吸附、解吸、沉降等作用最后富集于沉积物中,使得河口区沉积物成了重金属重要的沉积载体[3-4].因此,重金属在沉积物中的分布和迁移动态能够比较充分地反映环境污染状况,是生态环境质量评价的重要方面.

近年来,国内外学者针对潮间带重金属开展了大量研究工作,涉及重金属来源、时空分布、生物有效性及其最终归宿等方面[5-6].赵健[7]对碧流河水库进行了水体重金属风险评价.但目前,涉及辽东半岛碧流河的研究,主要围绕碧流河水库及流域的浮游生物和植物、生态需水量以及河流径流量等方面展开,对碧流河口潮间带沉积物中重金属现状的研究尚不多见.随着大连市经济的快速增长,作为市区主要水源地的碧流河承载着来自工业生产、农业灌溉、生活水源等多方面的环境压力,不断发展的工农业和城市化进程可能会导致该区域潮间带沉积物出现重金属污染而亟待关注.

基于此,本文以碧流河口潮间带为靶区,利用地累积污染指数法、潜在生态风险指数法、富集因子评价法等多种环境评价方法,重点分析研究区内重金属Cu,Pb,Zn,Ni,Cr的含量,空间分布变化及其溯源研究,并对区域内污染状况做出评价,以期为该地区海岸带资源开发、管理及生态环境建设提供参考依据.

1 研究区概况

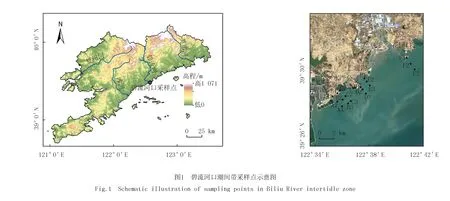

研究区域位于辽东半岛东部碧流河口潮间带.碧流河流域位于122°18′E~122°54′E,39°28′N~40°21′N 之间,地势总体由东北向西南倾斜,主要沉积物类型为砂质粉砂和粉砂质砂.研究区附近海域总体处于大陆架之上,海底呈箕状,沿东南走向敞开,平均水深38 m,海底平坦,北部为倾斜的浅海平原,海底缓缓向南倾斜[8].因此,从地貌成因分析,该区海底地貌为陆架地貌的近岸侵蚀-堆积类型[9].气候属暖温带半干旱、半湿润季风兼有海洋性气候,多海雾,年平均温度约7 ℃左右,沿岸年降水量约为562~775 mm,降水时空分布不均,是气候变化的脆弱区域[10].同时,受强烈波浪作用影响,沿岸发育成海蚀崖等侵蚀地貌.研究区所在大连海域为规则半日潮,涨潮流速大于落潮流速,但潮流作用相对较弱.研究区内生长有芦苇、碱蓬等植被.

2 材料与方法

2.1 采样点设置与样品前处理

2019年11月,在庄河市碧流河口处邹圈、水产公司、三道沟到花园口四地之间设置A,B,C,D,E,F 6条剖面,每条剖面在低潮带、中潮带、高潮带各设置1处采样点,共设置18个采样点,如图1所示.采用“梅花点采样法”采集研究区表层10 cm沉积物样品,混合均匀后装入样品袋,编号带回实验室风干.经自然风干后,将样品过2 mm筛备用.采样过程严格按照海洋监测规范(GB17378.5-2007)要求进行.

2.2 样品实验方法

2.2.1沉积物粒度测定

粒度测试在辽宁师范大学地理科学学院粒度学实验室完成,测量机器型号为LS13320激光衍射粒度分析仪,测量范围为0.04~2 000.00 μm,误差小于1%.本文样品采用KONERT等[11]提出的方法对粒度样品进行前处理,即取0.25~0.28 g沉积物样品置于烧杯,加入过量的体积分数为30%的H2O2溶液充分去除样品中有机质,再加热去除残留的H2O2.加入0.25 mol/L的HCl溶液以去除贝壳等碳酸盐胶结物、去酸,并洗至中性.加入10 mL浓度为0.05 mol/L分散剂溶液以分散沉积物颗粒,将样品静置24 h以上.然后将处理好的样品放入超声波分散器,震荡10~15 min,进行测试.

2.2.2沉积物化学元素测定

样品化学元素测定采用日本Rigaku ZSX PrimusⅡ型全自动扫描型X射线荧光光谱仪,测定Cu,Pb,Zn,Ni,Cr重金属元素质量含量,测试范围为0~100%.具体实验过程如下,将样品经105 ℃干燥后,取10 g,使用SM-1型振动研磨机研磨30 s以上,研磨后为技术指标粒度小于10 μm的粉末.随后,取粉末4 g,压入外径40 mm,内径32 mm的聚乙烯磨具中,上机分析.

2.3 数据处理方法

本文利用Argis 10.6软件采用Kriging插值法,制作空间分布数据图,采用“地累积指数法”“单因子污染指数法”“潜在生态危害指数法”对沉积物中重金属污染状况进行评价,采用“富集因子评价法”及Origin 9.64数理统计软件完成沉积物重金属相关性分析及溯源分析.

2.3.1地累积指数法

地累积指数是德国科学家MÜLLER[12]于1969年提出的一种研究水环境中重金属污染的一种定量指标,被广泛用于研究沉积物中重金属污染程度.地累积指数法在评价重金属的污染时,除考虑了人为污染因素、环境地球化学背景值之外,还考虑了其他评价方法忽略的自然成岩作用可能引起背景值变动的因素,是水体重金属污染评价的常用方法,适用于本研究区的研究工作.该指数的计算公式为:

Igeo=log2[cn/(kBn)],

(1)

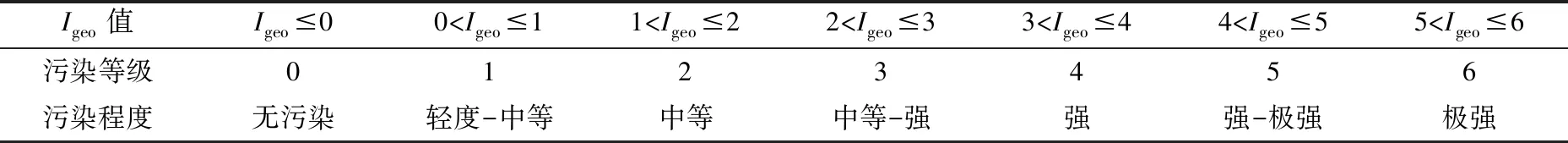

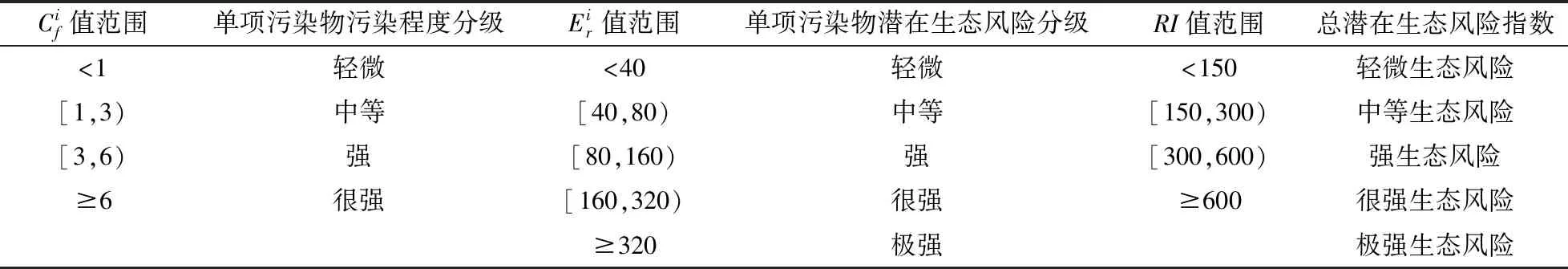

式中,Cn为沉积物中元素的质量含量,mg/kg;Bn为沉积物中该元素的地球化学背景值,mg/kg;k为转换系数(通常取值1.5),目的是消除各地岩石差异导致背景值变动的因素.地累积指数分级标准见表1.

表1 地累积指数分级标准

2.3.2单因子指数法

单因子污染指数法是反映单个污染物污染程度的评价方法.其计算公式如下:

(2)

2.3.3潜在生态危害指数法

潜在生态风险指数法是瑞典学者HAKANSON[13]于1980年提出的,是划分沉积物污染程度及其水域潜在生态风险的一种方法,具有简便、快捷且较为准确的特点.潜在生态风险指数值可反映表层沉积物金属的质量分数、金属污染物的种类数、金属的毒性水平及水体对金属污染的敏感性,是目前此类研究中使用较为广泛的一种评价方法.

(3)

(4)

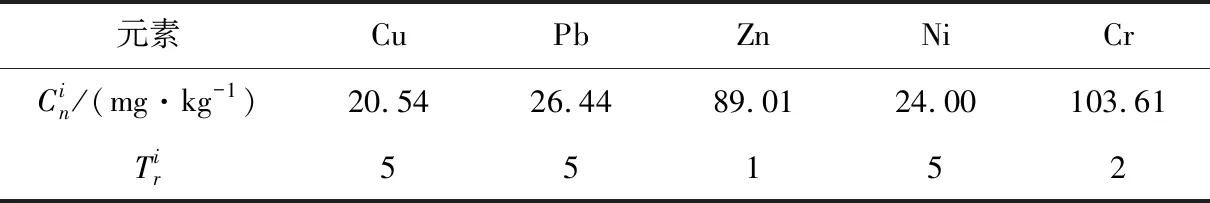

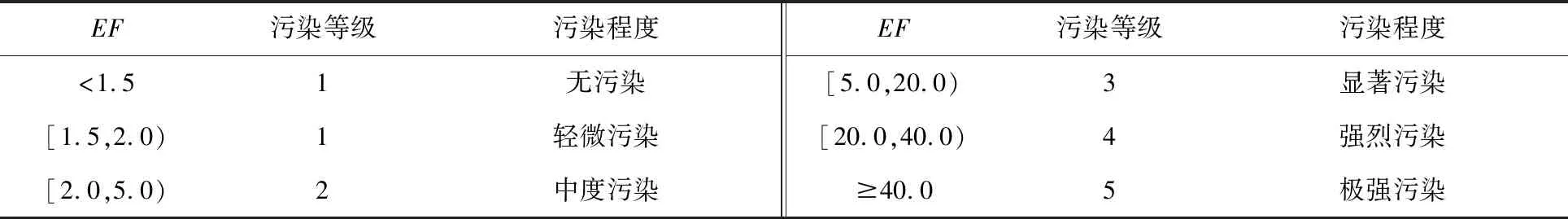

因为碧流河入海河口属于北黄海海域,所以重金属背景参考值Cin采用黄海表层沉积物标准[14],反映重金属毒性水平的各重金属的毒性系数Tir采用Hakanson所提供的数值,如表2所示.Eir和RI的分级标准见表3.

表2 重金属的毒性系数和背景参考值

2.3.4富集因子评价法

重金属富集因子法(Enrichment Factor)是ZOLLER等[15]于1974 年首次提出,一种用来评价沉积物中重金属富集程度影响的方法,主要用于区分沉积物中重金属含量来源是受自然因素影响,还是受到人为因素的影响.在重金属的富集因子计算过程中,常选用Fe,Zr等元素作为参比值对样品中重金属进行标准化,以降低环境变化和采样制样过程对沉积物中重金属含量的影响[16].因为Fe物理化学性质稳定、受生物作用影响小且成本较低,故本文选取Fe作为参比元素.富集因子(EF)的计算公式为:

(5)

式中,EF为富集因子;Csample为样品中重金属的实测值,mg/kg;CFe sample为样品中Fe的实测值,mg/kg;Cbackground为重金属的背景值,mg/kg;CFe background为 Fe的背景值,mg/kg.同时,由于碧流河为我国东部沿海入海河流,Fe的背景值选取大陆东部地壳中金属背景值,为29 200 mg·kg-1.

表3 潜在生态危害评价指标

如表4所示,根据富集因子的大小,可以把重金属的污染状况分为 5个等级.当EF<1.5时,沉积物没有受到污染,重金属的主要来源为自然来源;当EF≥1.5时,沉积物受到一定程度污染,部分重金属来源为人为来源.

表4 富集因子EF与重金属污染程度的关系

3 结果与讨论

3.1 碧流河口潮间带表层沉积物粒度分布及其重金属质量含量特征

3.1.1沉积物粒度特征

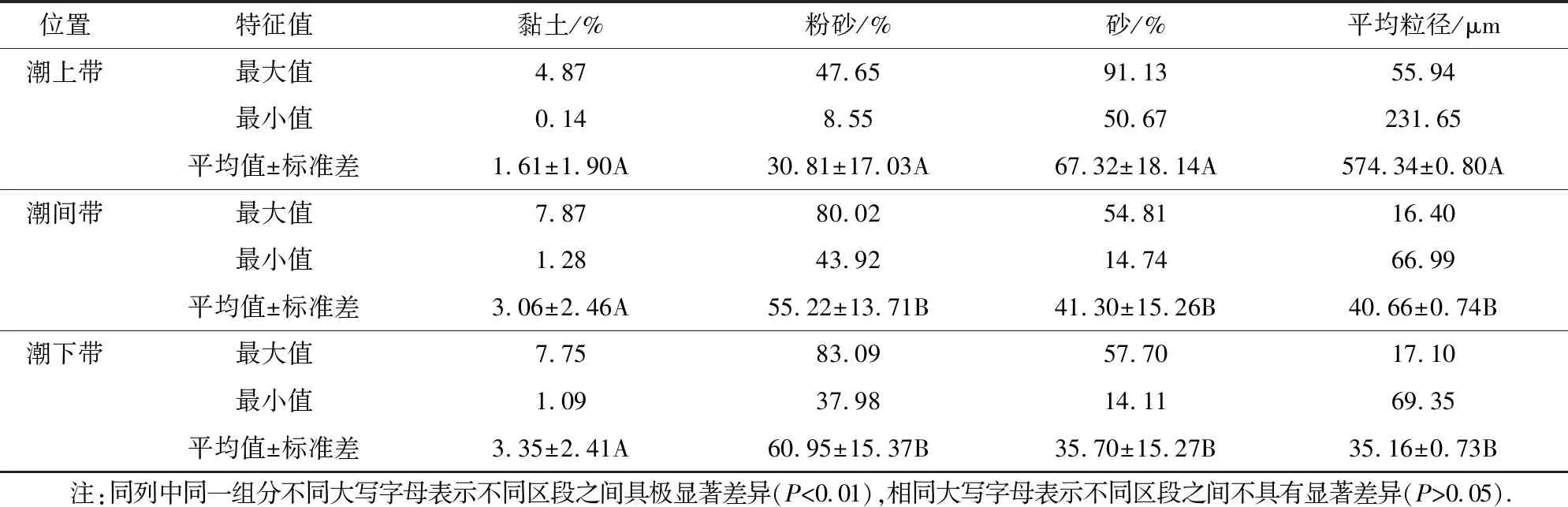

根据SHEPARD[17]三角分类方法,碧流河口附近潮间带表层沉积物包括砂、粉砂质砂、砂质粉砂,其中砂质粉砂含量(粒径占比)最多,粉砂质砂较少,砂含量(粒径占比)最少.表层沉积物中不同潮滩位置粒度组分如表5所示.碧流河口表层沉积物粒度特征,自潮上带、潮间带至潮下带,砂含量逐渐减少,粉砂和黏土含量逐渐增加,沉积颗粒物逐渐变细.由陆向海,沉积物样品由以砂为主,逐渐过渡为以粉砂为主.

粒度是影响沉积物对重金属元素吸附能力的重要因素之一,沉积物粒度结构分析是分析水文条件与沉积环境的重要依据,对研究重金属元素的富集机制有重要意义[18].比较碧流河口潮间带表层沉积物粒度结构特征发现,各粒度组分在潮上带、潮间带、潮下带的变化趋势基本一致.从3个区域黏土组分两两对比结果来看,潮上带和潮间带、潮间带和潮下带、潮上带和潮下带之间的差异均不显著(P>0.05);从3个区域粉砂组分两两对比结果来看,潮上带和潮间带、潮上带和潮下带的差异显著(P<0.01),潮间带与潮下带的差异不显著(P>0.05);从3个区域砂组分两两对比结果来看,潮上带和潮间带、潮上带和潮下带的差异显著(P<0.01),潮间带与潮下带的差异不显著(P>0.05).从上述3种组分的单因素方差分析结果来看,总体上这些指标在不同分区间的差异性较为显著.总体结果显示,碧流河口潮上带发生一定程度的侵蚀,潮间带的水位条件较为稳定,使得潮间带至潮下带区域成为相对稳定的沉积区.这也说明碧流河口处的水文条件总体相对稳定,表层沉积物的特征可以较好地表征相应区域的水文条件.

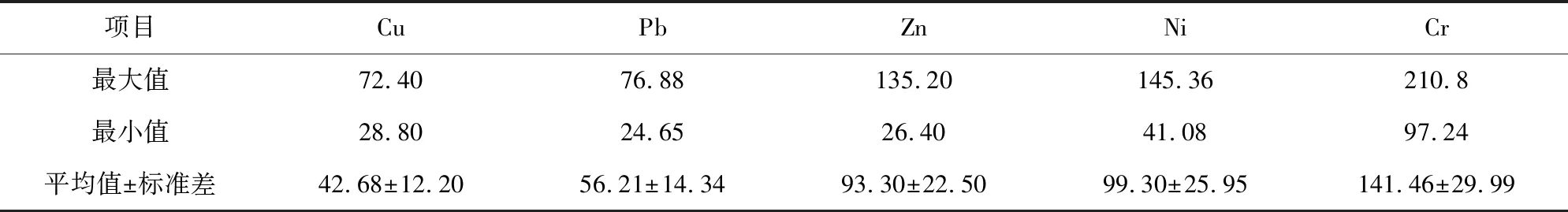

3.1.2沉积物重金属质量含量特征

碧流河口潮间带表层沉积物重金属质量含量统计特征如表6所示.整体结果显示,5种重金属元素中,Ni,Cr元素的质量含量较高.其中,Pb的最大值出现在F3点位;Ni的质量含量最大值出现在A1点位;Cu,Zn,Cr的质量含量最大值均出现在B1点位.分析认为,B1点位靠近船舶停靠处,人为活动较多,局部的环境管理需引起重视.

表5 不同潮滩位置粒度组分

表6 碧流河河口潮间带表层沉积物重金属质量含量的统计特征

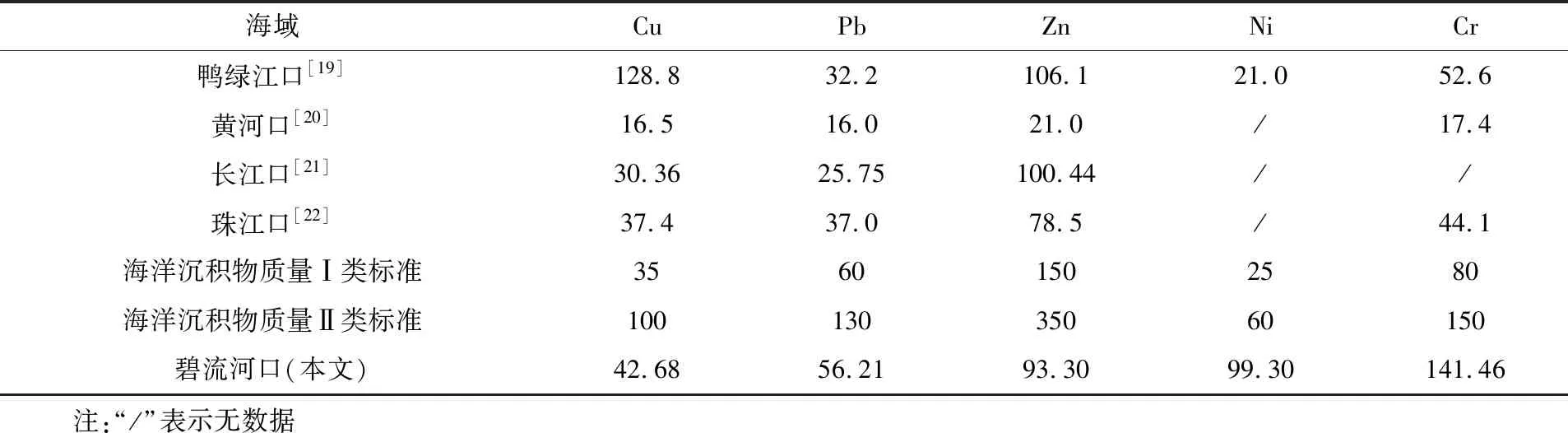

碧流河口潮间带表层沉积物平均金属质量含量与其他河流入海口的比较,如表7所示.与鸭绿江口相比,碧流河口潮间带沉积物Cu,Zn的平均质量含量小于鸭绿江口,Pb,Ni,Cr的平均质量含量大于鸭绿江口;与黄河口和珠江口相比,碧流河潮间带沉积物Cu,Pb,Zn,Cr的平均质量含量大于黄河口;与长江口相比,碧流河口潮间带沉积物Cu,Pb的平均质量含量大于长江口,Zn的平均质量含量小于长江口.同时,参照海洋沉积物质量标准,碧流河表面沉积物Cu,Cr达到海洋沉积物Ⅱ类标准,Pb,Zn达到海洋沉积物Ⅰ类标准,Ni远超Ⅰ类和Ⅱ类标准.整体而言,相对于其他河口及海洋沉积物质量标准,碧流河口潮间带表层沉积物中Ni元素质量含量较高,是需要警惕的主要潜在污染因子.

表7 碧流河口潮间带沉积物重金属评价质量含量与其他河流入海口的比较

3.2 碧流河口潮间带沉积物重金属分布情况

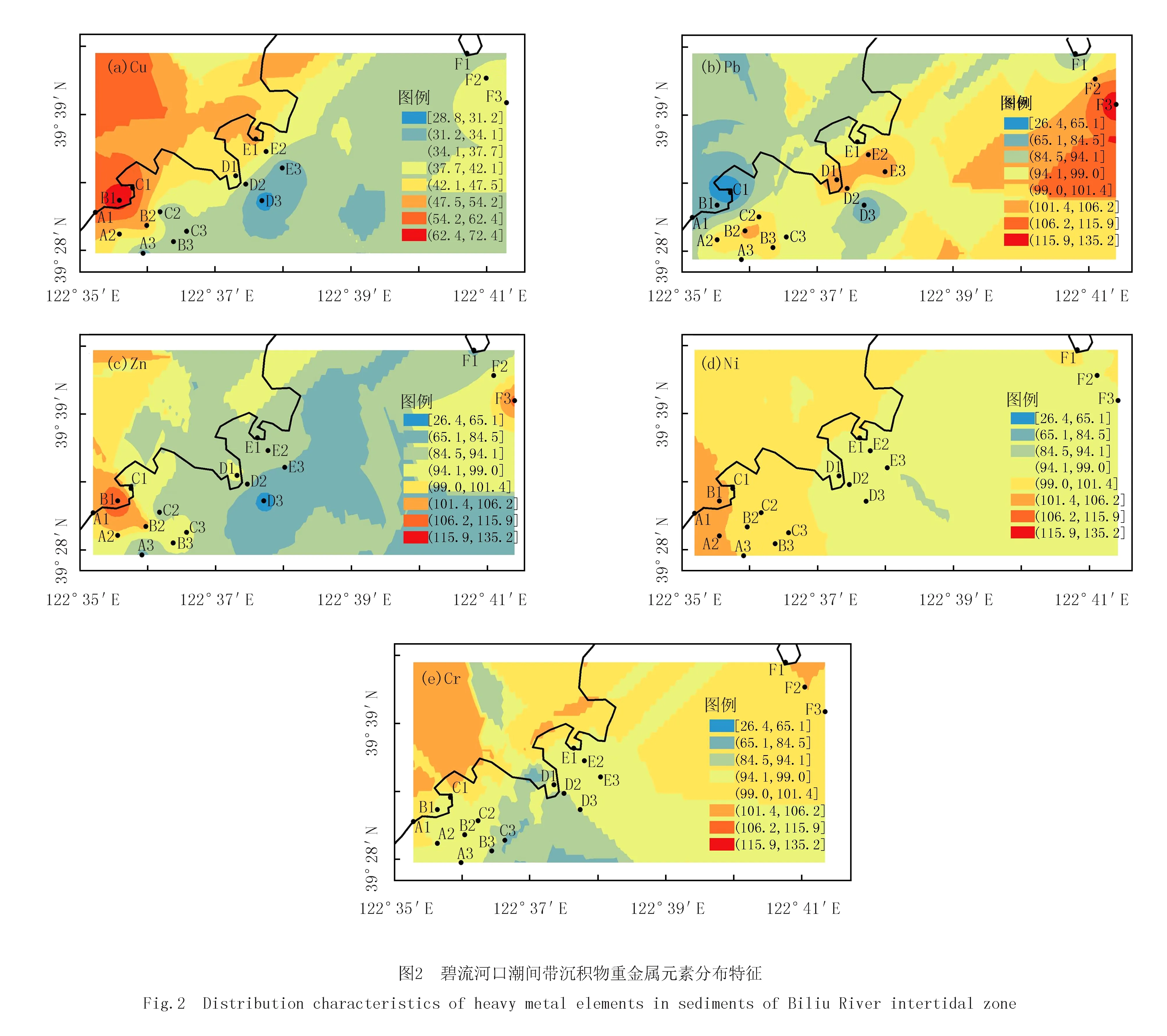

本文将重金属元素数据导入Arcmap进行克里金(Kriging)插值分别得到5类重金属插值图(图2).碧流河口潮间带沉积物重金属元素分布特征存在一定程度的规律性,主要表现为:Cu,Zn,Ni,Cr 4类重金属在潮上带富集程度高,潮间带、潮下带富集程度较低,由岸向海呈递减趋势,总体的空间分布特点为,研究区西南部多于东北部.重金属Pb与Cu,Zn,Ni,Cr 4种重金属元素的分布特征有相反的趋势,即较多的富集在潮下带,中潮滩富集程度一般,潮上带富集程度相对较低,由岸及海呈递增趋势,在E3点位处出现了一个低值区.

造成此空间分布格局主要有三方面原因:一是碧流河口所处海域水动力条件较弱,沉积物中重金属的空间分布格局与该海域潮汐规律具有密切响应[23],加之入海径流对潮汐的抵消作用,河口顶部水域的水体流动性减弱,水体荷载能力大幅度削减,使得沉积物中重金属有相对大规模的沉降;二是碧流河口作为大连最大的河口,是典型的海陆交汇区,地表入海径流中的重金属污染物持续入海,经过交换、吸附、沉降等一系列作用,最终富集在河口地区[24];三是碧流河口沉积物的粒径由陆到海逐渐减小,而沉积物粒径大小会直接影响其对重金属污染物的吸附能力.一般而言,沉积物粒径越小,其比表面积越大,对重金属的吸附能力越强.如果单从沉积环境来看,河口靠陆一侧,沉积物粒径相对较大,重金属富集能力较弱.碧流河河口表层沉积物5类重金属元素中,Cu,Zn,Cr,Ni与沉积物粒径分布较为符合,Pb与沉积物粒径分布不符合.表明碧流河口靠陆附近海域除受自然因素影响外,还受到人为因素影响.其中,Pb元素受人为因素影响更为明显.

3.3 碧流河口潮间带沉积物重金属污染评价

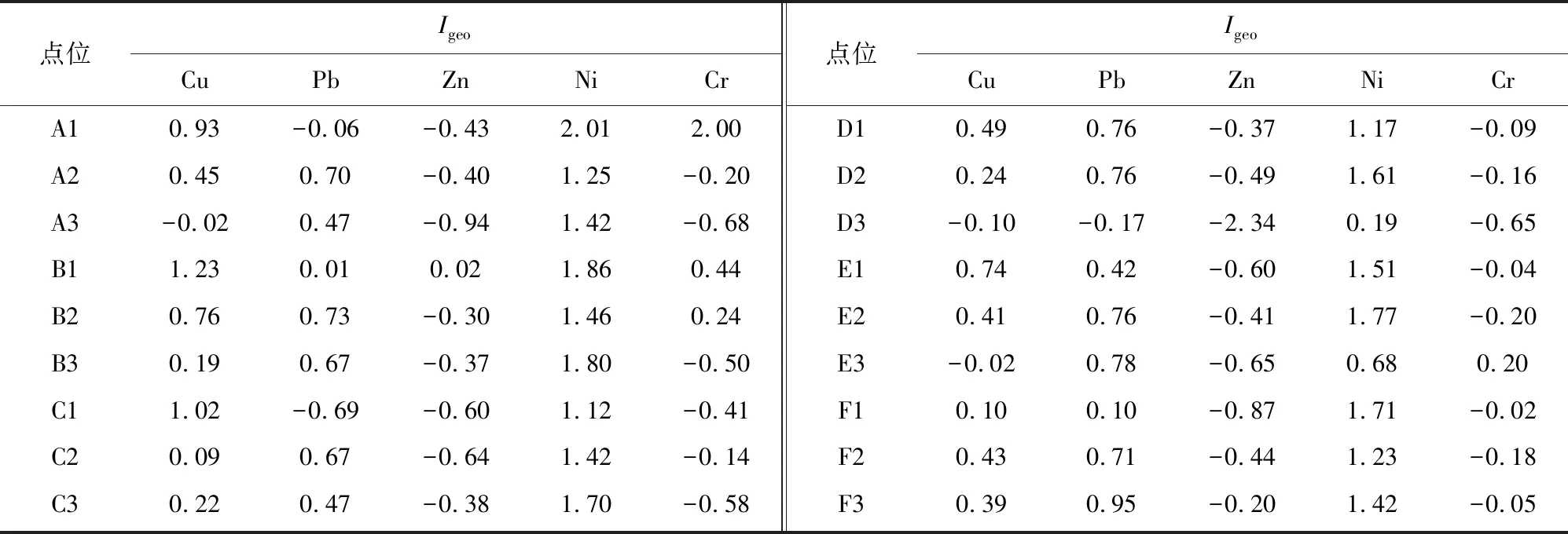

3.3.1碧流河口潮间带沉积物重金属地累积污染指数法评价

碧流河河口潮间带表层沉积物中各个样点的地累积指数评价结果如表8所示.分析结果表明:Cu在所测18处点位中,3处(A3,D3,E3)无污染,1处(B1)达到中等污染水平,其余14处点位均为轻度-中等污染;Pb在所测18处点位中,3处(A1,C1,D3)无污染,其余15处均为轻度-中等污染水平;Zn在B1点位处为轻度-中等污染,其余17处点位均无污染;Ni在A1点位处为中等-强污染,D3,E3两处点位处为轻度-中等污染,其余15处点位均为中等污染;Cr在A1处为中等污染,在3处点位(B1,B2,E3)为轻度-中等污染,其余14处点位均无污染.总体来看,碧流河口表层沉积物污染较轻.相比之下,Zn的污染程度最低,Ni则相对较高,在日后的治理中需要留意.同时,Cu,Pb两类重金属元素的地累积污染指数最高值均出现于B1处,Zn,Ni,Cr 3类重金属元素在B1处的地累积污染指数也相对偏高,因此B1处小范围的环境管理,需予以重视.

表8 碧流河口潮间带沉积物重金属地累积指数法评价结果

3.3.2碧流河口潮间带沉积物重金属潜在生态风险评价

整体而言,碧流河口附近海域沉积物的重金属污染较轻,但部分点位污染程度深,有污染加重趋势.分析认为,碧流河河口处海岸为典型的泥质海岸,主要受沿岸往复流影响,水浅坡缓,水体对重金属污染物的稀释作用较差.另一方面,受研究区靠岸一侧工农业人类活动影响,近岸潮滩污染重,植物零星分布,导致植被对污染的降解能力相对减弱.其次,研究区围海养殖业规模大,由实地考察发现养殖中使用的消毒剂等及沉积物中生物体残渣,加剧了污染程度.

4 碧流河口潮间带沉积物重金属溯源分析

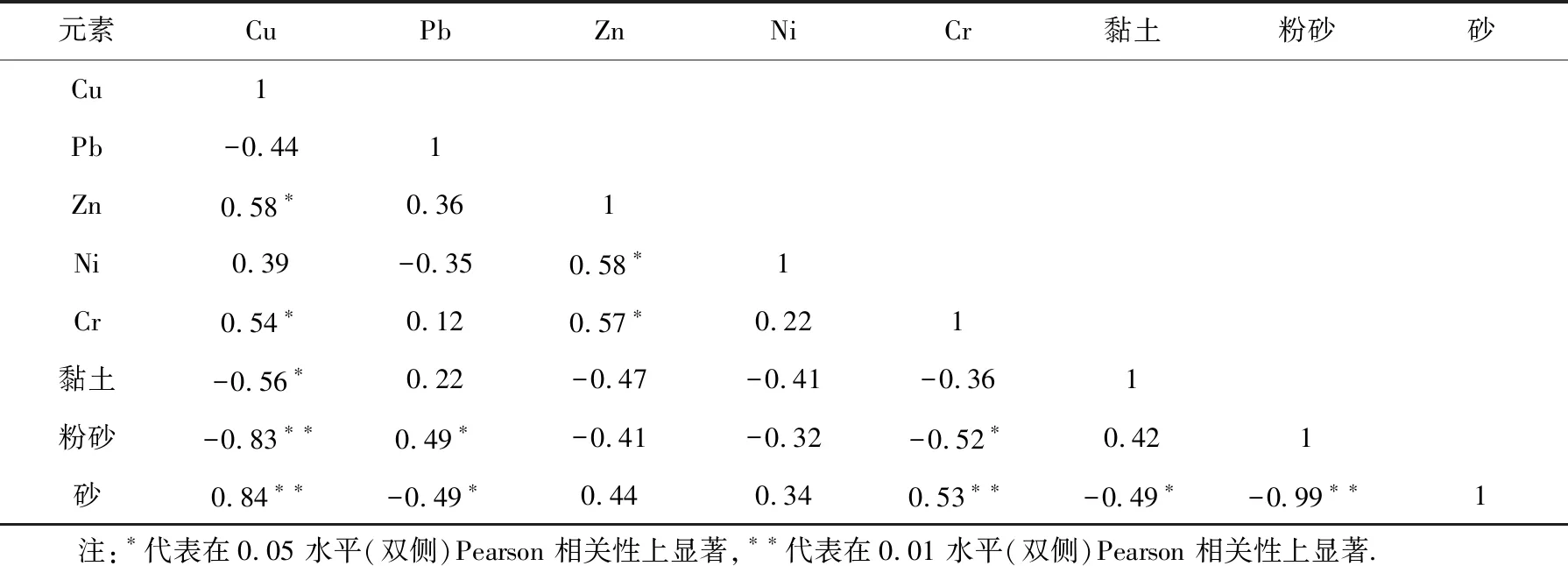

碧流河河口潮间带表层沉积物中各重金属元素的相关性分析如表10所示.不同元素之间的显著相关性能反映它们具有相同的来源或地球化学过程[25],由表10可知,除Cu与Pb以及Pb与Ni呈负相关关系外,其余元素间均为正相关关系.Cu与Cr以及Zn与Ni,Cr,Cu呈显著正相关,其中,Cu与Zn具有相似的构型和性质,地球化学行为相近,具有沉积同源性.同时说明在碧流河口附近海域,Zn与Cu,Pb,Ni这些元素可能在物质来源条件等方面具有相似的地球化学过程.从沉积物重金属与粒度相关性来看,Cu,Cr与砂呈显著正相关,与粉砂呈显著负相关;Pb与粉砂呈显著正相关.整体来看,碧流河口附近海域沉积物重金属元素与“元素的粒度控制律”不相符,研究认为,碧流河口重金属除受自然来源控制外,工农业活动和与煤炭燃烧有关的大气沉降也对区域内重金属的分布有重要影响.这可能是本文中5种重金属元素受粒度影响不明显的原因.

表9 碧流河口潮间带沉积物中重金属潜在生态风险评价

表10 沉积物重金属元素及其粒度相关性

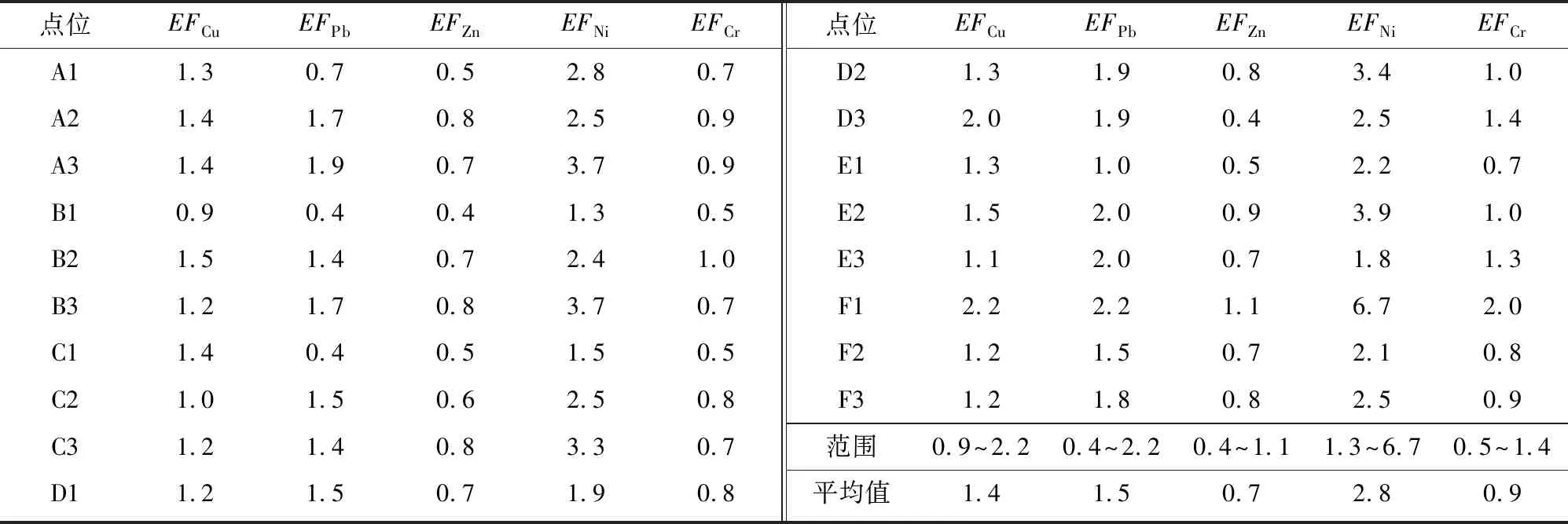

碧流河河口潮间带表层沉积物中各重金属元素的富集因子评价如表11所示.研究区表层沉积物中Cu,Pb,Zn,Ni,Cr的富集因子变化范围分别为:0.9~2.2,0.4~2.2,0.4~1.1,1.3~6.7,0.5~1.4,它们的平均值从大到小依次为Ni(2.8),Pb(1.5),Cu(1.4),Cr(0.9),Zn(0.7).

根据重金属富集因子评价标准,研究区内Cu仅在B2,E2点位处刚达轻微污染程度,其余点位均无污染;Pb轻微污染程度的点位达9个,另有3处点位达中等污染,其余为无污染点位;Zn在所有点位处均无污染;Ni所测点位中,13处达到中度污染水平,F1点位处达到显著污染水平,其余点位除B1处无污染外,都处于轻微污染,整体污染水平较高.Cr在所有点位处均无污染.整体来看,研究区内Zn,Cr元素受人为扰动影响程度低,为自然来源,Cu仅在两处点位达到轻微污染临界值,这可能与研究区濒临公路受交通排放影响有关,整体上主要为自然来源.Pb整体受污染程度较高,且自然界中,Zn基本与Pb伴生,而研究区内Zn元素全部显示为无污染,因此Pb来源应为人为来源,这与碧流河口表层沉积物粒度分布相吻合.Ni在每处点位均显示有污染,且多数点位处污染程度相对较高,分析认为主要为人为来源.Ni的工业来源很多,其中主要是电镀业.此外,采矿、冶金、石油化工、纺织等工业,以及钢铁厂、印刷等行业排放的废水中也含有Ni[26].研究区濒临公路,建立有水产公司、小厂房、码头等设施.因此,分析认为区域内Ni的来源,与交通排放、周边设施的排污等人类工业活动有较强的相关性.

表11 以Fe做参比元素碧流河口潮间带沉积物重金属元素富集因子

5 结 论

(1)碧流河口潮间带表层沉积物中Cu的质量含量为28.8~72.40 mg·kg-1,平均值为42.68 mg·kg-1,Pb的质量含量为24.65~76.88 mg·kg-1,平均值为56.21 mg·kg-1;Zn的质量含量为26.40~135.20 mg·kg-1,平均值为93.30 mg·kg-1;Ni的质量含量为41.08~145.36 mg·kg-1,平均值为99.30 mg·kg-1;Cr的质量含量为97.24~210.80 mg·kg-1,平均值为141.46 mg·kg-1.

(2)碧流河口表层沉积物粒度特征由陆向海,由以砂为主,逐渐过渡为以粉砂为主,沉积物特征可以较好地表征相应区域的水文条件.沉积物重金属元素的分布特征具有一定规律性.Cu,Zn,Ni,Cr 4种重金属的分布特点是研究区西南部海域多于东北部海域,Pb由陆向海有递增趋势.分析其与潮间带潮汐运动规律、碧流河入海径流及沿岸人为活动、潮间带沉积物的粒径大小等有密切关系.

(4)Pearson相关性分析、富集因子评价溯源及研究区沉积物粒度特征显示:研究区内Cu,Zn,Cr的来源主要为自然源,Pb,Ni的来源主要为人为源.分析认为造成该情况的自然原因是碧流河口为典型泥砂质沉积区,在沿岸往复流的影响下,污染物易停留,植被稀疏对重金属污染物的降解能力低.人为原因是碧流河口沿海养殖业发达、濒临交通干线、居民点多,深刻的人为活动为重金属的积累提供了物源条件.

总体看来,碧流河河口处潮间带沉积物受污染程度轻微,但部分元素,如Ni,Pb两类元素污染已趋于严重,必须引起广泛关注,并在今后碧流河河口的环境治理与改善中保持高度警惕,进行碧流河口潮间带的科学开发利用.