上海市稻田耕作制度演变与绿色高质量发展进程

李金文,曹林奎,曹燕,倪远之,钱晓雍

1.上海市环境科学研究院,上海 200233;2.上海交通大学农业与生物学院上海 200240

上海地处长江经济带下游,属于河网平原地区,水资源丰富,土壤肥沃,适宜水稻生产。作为一座超大型城市,上海常住人口2 400 万,流动人口600 万,粮食总消费量609万t(2019年),粮食产量只有96万t,粮食自给率仅为15%[1]。虽然是粮食的主销区,但上海的水稻生产对于确保粮食自给水平不下降的“粮食安全”底线至关重要。另一方面,上海水稻生产具有典型的都市生态农业特色,即在有限的资源条件下,运用生产性投入和依靠现代科学技术,生产出足够的农产品,并合理调控农业资源与环境,确保农业生态系统的良性循环[2]。在面对新冠疫情大流行及百年未有之大变局之际,上海粮食生产在保障特大城市粮食部分自给尤为重要,是“城市安全”的重要组成部分;同时,上海人口密度大,人均自然资源少,生态空间有限,稻田作为一类特殊的人工湿地,发挥稻田的生态服务功能,成为上海城市生态系统中不可缺少的功能部分,对城市的可持续发展、构筑“生态安全”的“底色”同样至关重要。总结和研究上海市稻田耕作制度的历史演变和改革调整,提出今后上海市稻田耕作制度的发展方向,对于保障粮食安全,促进农业高质量、绿色发展,具有重大意义。

1 上海稻田耕作制度的变迁

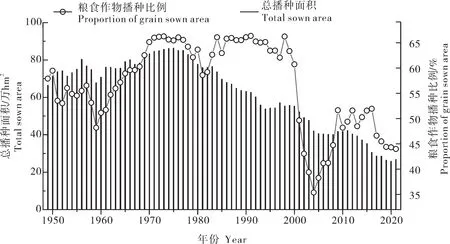

我国粮食生产的目标可以概括为“增产→增产和增收→增产、增收和生态友好→增产、增收、生态友好、提质增效”4 个阶段[3]。上海稻田的耕作制度变迁,可以总结为从三熟变两熟、从两熟变一熟,契合了粮食生产从“以粮为纲”的“计划经济”,到放开粮价、以市场为导向的“市场经济”,再到逐步建立绿色发展为导向的“绿色经济”演变,从单一目标向多目标发展,粮食作物的播种呈现明显的阶段性变化[4-6](图1)。

1.1 三熟制阶段:以粮为纲,高产稳产

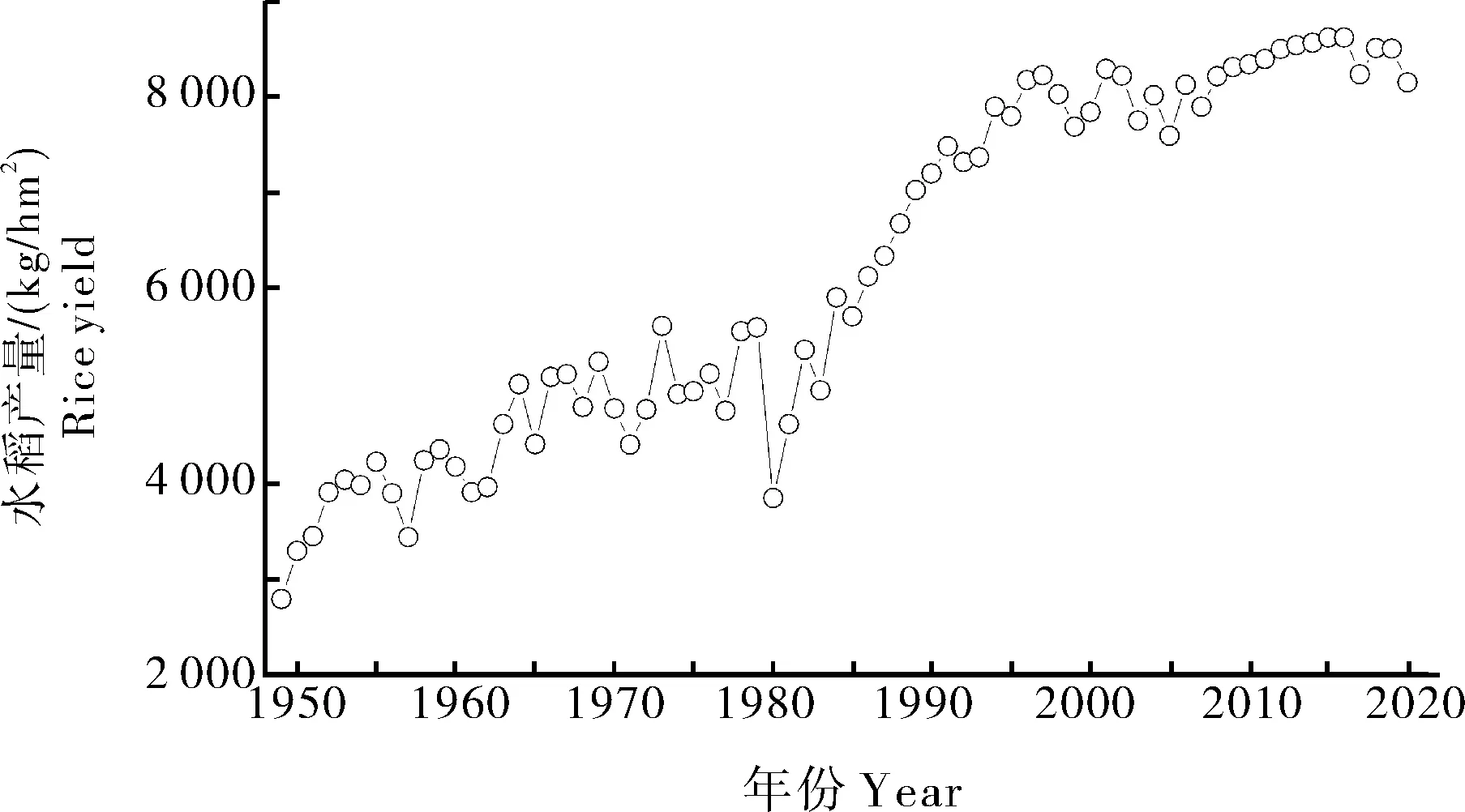

1)1949−1963 年,粮食产量稳定增加,“一年两熟”与“一年三熟”并存,以“一年两熟”为主。经过土地改革,粮食作物和其他作物年均种植面积逐步增加,耕地复种指数达190%左右,实行了“麦(油)-稻”连作一年两熟为主的耕作制度,产量稳步提高(图1、图2)。在20 世纪60 年代,上海贯彻“以粮为纲”的方针,开展大规模的农田基本建设,扩大了粮田面积,进一步提高了粮食作物和其他作物的单产,在总耕地面积逐年下降的情况下,粮田面积反而扩大,粮食作物播种面积比例占比也逐步增加(图1),粮田复种指数进一步提高到220%,但耕作制度依然保持一年两熟为主,出现了“绿肥-早稻-后季稻”“油菜-早稻-后季稻”“麦-单季中、晚稻”等耕作制度,一年两熟、三熟并存,但仍以一年两熟为主。这个时期由于农田基本建设的推进,生产条件的改善,上海水稻单产快速上升(图3)。

图1 上海市作物播种面积及粮食作物播种比例(1949−2021年)Fig.1 Sown area and proportion of grain crops sown in Shanghai(1949−2021)

图2 上海市水稻和粮食作物产量变化(1949−2020年)Fig.2 Dynamics of grain and rice yield in Shanghai from 1949 to 2020

图3 上海市水稻单产变化Fig.3 Change of rice yield per unit area in Shanghai

2)1964−1984 年,以“一年三熟”为主,为高复种指数时期。为进一步提高粮食产量,加快了推广双季稻的节奏。压缩单季中、晚稻,扩大早稻、后季稻的面积,硬性推广粮田一年三熟制(“麦或油-稻-稻”),其中1976 年粮田复种指数提高到252%,达到了历史最高水平,形成了一年三熟的饱和状态。因较高的复种指数,粮食产量达到历史新高。上海郊区以双季稻为主的格局一直保持到1984年。这一时期由于栽培技术的改进促进水稻单产上升,但波动性较大,这主要与双季稻生产光热资源紧张,抢收、抢种压力大导致的产量不稳定有关[6]。

1.2 两熟制阶段:注重效益,兼顾产量

1)1985−1997 年,以一年两熟为主,粮食产量基本稳定。自1983年起上海全面推行家庭联产承包责任制。到1983 年5 月,实行家庭联产承包责任制的生产队,迅速达到了全市生产队总数的73.5%。由于一年三熟制需要较高的劳动力投入,但改革开放后经济的快速发展,劳动力向二、三产业转移,加上化肥、农药、种子等成本投入不能产生相应的效益,以及一年三熟制、长期泡田对土壤质量的影响[7],在1985−1988 年上海历时4 a 将三熟制改为两熟制,双季稻种植面积逐渐减少,逐渐恢复到“麦(油)-稻”轮作一年两熟为主[8-9]。这一时期由于采用单季稻种植为主,光热资源充足,水稻单产开始提速增长,并且波动性较小。

2)1998−2003 年以一年两熟为主,但“非粮化”趋势明显。随着国家粮食流通逐渐放开,从极为严格的市场控制逐步向市场化发展,市场管理和调控从数量管理转向价格管理[10]。以市场为导向,进行种植结构调整,缩减了夏粮的面积,“经济作物-水稻”轮作模式的比重逐步增加,以提高种植业总体经济效益;并且部分粮田尤其是低洼易涝地区粮田进行了退耕还林,以提高森林覆盖率[11]。该阶段水稻种植面积逐步下降,水稻产量与粮食产量快速下降(图2),粮食减少幅度在全国处于较高水平,水稻单产也有较大波动。

3)2004−2012 年,以一年两熟为主,“非粮化”趋势得到抑制。为确保粮食安全,抑制粮食产量的快速下降,上海采取积极的粮食作物种植补贴政策,涵盖种粮农户补贴、秋粮收购补贴、优质种子补贴、绿肥补贴以及基本农田建设5个方面,处理好了粮食作物生产与林业建设、农业结构调整、农民增收的关系,扩大了小麦种植面积,稳定了水稻播种面积,确保了粮食产量的稳定[12-13]。此阶段总体水稻单产稳定增长,但增长幅度放缓。2000 年起上海加大了农业生态环境保护力度,全市实施减量施用化肥和化学农药政策,化肥、农药用量逐步下降[14],可能影响了单产的增长幅度。

1.3 一熟制阶段:注重生态,兼顾效益

2013 年至今,上海耕作制度逐步向一年一熟过渡,建立“用养结合”的稻田绿色耕作制度。上海市积极推进都市现代农业绿色发展,制定了农业高质量发展战略,全面实施粮食绿色高质、高效创建工作,在上海郊区大力推广稻田冬季绿肥种植模式,水稻播种面积基本稳定[15]。为减少化肥施用量,实现化肥、农药“零增长”考核目标,上海以调整种植结构为主要措施,减少化肥施用,缩减了大、小麦的种植面积,扩大绿肥(蚕豆、紫云英)种植面积,或实行冬季深翻等模式,并积极推广有机肥施用,水稻产量基本不变,但粮食总产量保持下降(图2)。全市形成了以种植冬季绿肥或冬季深耕休闲为主的水稻绿色茬口模式。由于采取了化肥“零增长”等政策,同时推广了产量相对较低、口感更好的优质品种,例如软米品种种植比例高达1/3,但软米品种抗逆性普遍较差[16-17],可能造成水稻单产有所波动,但总体保持稳定。

2 水稻绿色耕作制度的构建与高质量发展

2.1 构建种养结合的稻田耕作制度

1)形成稻田轮作休耕制度。减少大、小麦种植面积,增加绿肥种植面积和深耕晒垡,改善农田生态环境和耕地质量。大、小麦及玉米、豆类和薯类的播种面积持续缩减,逐渐形成水稻占主导地位的粮食作物种植格局。2020 年,上海粮食作物播种面积为114 300 hm2,其中水稻播种面积104 100 hm2,麦类播种面积仅7 500 hm2,水稻播种面积占粮食作物播种总面积比例由“十二五”末的60.8%提升至91.1%。稻田冬季茬口种植蚕豆、紫云英、油菜等养地作物或者深翻晒垡为主,其中绿肥以蚕豆、紫云英为主,2019 年以绿肥-水稻和休闲深翻-水稻为主的用养结合种植模式比例达到95.1%,其中绿肥-水稻轮作约38 000 hm2,休闲深翻-水稻轮作约48 000 hm2。考虑到小麦种植面积缩减对粮食产量的影响,2021 年起小麦种植面积有所恢复,但仍然维持较低种植比例。

2)构建粮猪一体的循环耕作制度。为解决种植与养殖分离、粪尿还田利用难协调的问题,减少化肥用量、增加稻田土壤有机质含量,上海市松江区以“龙头企业+家庭农场”布局种稻与养猪相结合的种养结合生态循环模式,培育种养结合、机农一体家庭农场,使经营者成为既种粮、养猪、会农机操作的职业农民[18]。按照制定的生态还田地方标准,根据稻田承载能力建设养殖场。单个养殖场饲养规模为500~700 头,配套稻田6.67~10.00 hm2。通过储存池、还田管网建设,实现生态还田。猪粪尿经发酵成沼液还田,为水稻种植提供优质有机肥。经过多年实践,化肥用量减少了60%以上,土壤肥力与结构不断改善。这种“种粮加养猪”的生态农业模式适用于水网地区种植养殖集中成片、以种粮和养猪为主的区域,可有效分散区域内养殖企业疫病风险、提高生产效率,同时可提高稻田绿色生产水平[19-21]。

3)发展多样化“种养结合”稻田耕作制度。由于上海地处水网地区,冬闲田资源丰富,适宜发展稻田种养结合模式[2]。上海市试点与示范了“蛙稻共作”“鸭稻共作”和“渔稻共作”等稻田生态种养模式。其中,青浦区自2007 年起由上海青浦现代农业园区率先开始对“蛙稻共作”模式进行试验和示范,并对该模式进行了大面积推广,形成了“蛙稻米”品牌;以部分农业企业、农民合作社为主体,开展了“渔稻共作”“鸭稻共作”等模式的实践。

2.2 以品牌化促进水稻绿色高质量发展

上海从“卖稻谷”向“卖大米”转变,从品种选育、技术集成到品牌创制等方面,并依托绿色认证,形成品牌效益。

一是聚焦优质水稻品种培育、推广。种子是农业的“芯片”,也是水稻品牌化生产的基础。上海虽是粮食主销区,但在优质水稻品种培育上具有较高的影响力,尤其是近年来培育的节水抗旱稻系列品种,能够在中低产田中实现旱种旱管、增产稳产,并且在高产田实现节水栽培,在国内外得到了广泛应用[22]。此外,上海地区居民历来喜欢食用香味浓郁、口感软糯的优质粳稻。2004−2017 年上海一直实行免费统一供种,2018 年后实行种子市场化供应,并在2020 年发布水稻主导品种推介目录。全市主推优质米品种比例始终保持在90%以上,上海自主培育的系列优质地产香软米,成为常规稻主推品种[23-24]。2020年上海全市水稻种植面积约91 000 hm2,软米品种应用面积达到32 000 hm2,占比达35%,为历年最高。

二是开展水稻绿色、高效生产关键技术集成。围绕水稻生产“减肥、减药、节本、增效”的目标,应用无人机全程飞防植保、机械测深施肥、播喷除草剂一体化等技术逐步解决各环节机械化程度低难题;在农田边界种植百日菊、芝麻、大豆等蜜源植物,通过增加农田边界景观多样性开展病虫害防控。2020 年全市水稻高地隙自走式植保示范推广20 000 hm2;飞防无人植保示范推广20 000 hm2次,水稻同步侧深施肥辐射推广达5 500 hm2。2020年上海市水稻机械化种植率达到92.4%,耕种收全程机械化水平再创新高,在国内位居前列[16]。

三是实施大米销售品牌化战略。由政府和龙头企业共同牵头开展产销对接模式的推广,构建优质米全产业链,打造地产区域公共品牌和企业品牌。通过举办农民丰收节、稻米评比等传统形式促进区域优质稻米品牌发展,并借助融媒体,确定“剧情+宣传”的传播短片新形式,用直播的手段在社交短视频平台上进行传播,突出地产品牌内涵,增强产品辨识度[16]。目前,上海大米品牌化销售比例超过30%。此外,上海大米品牌建设是以绿色认证、加强统一管理为基础。例如,上海市金山区出台的《关于“金山味道”区域公用品牌商标使用和管理的指导意见》要求“申报人生产、加工、经营的农产品需通过绿色、有机认定或其他同等质量安全认证”。目前在上海各类别绿色食品认证率中,粮油类绿色食品认证率最高,达到49%,为大米品牌化发展奠定了基础。

2.3 制定绿色发展导向的政策体系

我国加入世贸组织后,农业补贴须遵循世贸组织《农业协议》的相关规则。在《农业协议》中,农业补贴主要由“绿箱”补贴和“黄箱”补贴两类构成,“绿箱”补贴主要是对农业科技、农田水利、生态安全、农村发展等,“黄箱”补贴主要是对农业的生产成本、农产品的流通环节和销售价格等方面的资金和政策支持[25-26]。我国财政支农的政策导向开始由“数量兴农”向“质量兴农”“绿色兴农”转变[27]。上海市树立了以绿色发展为导向的财政扶持体系,将“科技兴农”“农业生态与安全”单独设项,改变以往与其他农业产业类政策一并归入“现代农业大类”的方式,更加突出科技、质量、绿色、生态导向[28]。

目前,上海财政支持政策中,“绿箱政策”资金占比为87%左右[26]。在水稻生产方面,制定了耕地质量保护与提升补贴(绿肥种植补贴、商品有机肥补贴及深耕补贴三项补贴合一)、缓释肥农作物秸秆综合利用补贴、绿色(有机)食品认证补贴等支持政策,涵盖了水稻绿色种植的关键要素[29]。为规范管理,上海市还制定了《上海市农业生态和农产品安全专项资金管理办法》,建立农业生态专项资金绩效考核评价制度,考核结果作为下一年度分配资金的重要依据,奖优罚劣,防止资金执行存在的问题。

3 水稻绿色生产面临的挑战

3.1 粮食稳产压力

粮食安全是重大战略性根本性问题,对于人口超过2 500 万的超大型城市,上海水稻生产对于筑牢粮食安全底线尤为重要,然而上海粮食生产(主要是水稻生产)面临稳产的压力,粮食安全的底线不断被触碰,粮食稳产面临两方面压力:

一是面临耕地空间有限、耕地面积下行的压力。由于城市化的发展,尤其是郊区新城的建设战略,对于耕地保护造成很大压力,加上生态用地的需求也对耕地保护造成压力,使得协调耕地保护与城镇建设用地、生态建设用地的关系成为难点问题[30]。例如,同样是超一线城市的日本东京都,耕地率仅为3.3%(上海为30%),森林覆盖率超过30%(上海为15%),可见,若不采取强有力的政策措施,城市化的发展必然对郊区耕地保护造成压力。近5 年土地调查数据显示,上海市占用耕地流向生态建设的占55.3%,流向城乡建设的占20.7%,流向农业结构调整的占18.4%,流向农业设施建设的占5.6%[31],生态和城乡建设用地成为上海耕地保护的主要压力。

二是水稻单产稳步提升空间有限。近年来上海水稻单产在高位保持基本稳定,并有一定波动,水稻单产稳定增长空间有限,其主要原因一方面受限于水稻的生物学产量,缺乏进一步提升产量的途径;另一方面,综合性状优良的优质食味稻品种匮乏,口感好的不好看,或者不抗病、不抗倒,导致高产与优质难以兼顾。

3.2 资源与环境约束

1)对水环境影响压力。稻田氮、磷流失造成了面源污染,并且对水环境的影响途径存在差异。氮素在施肥后1周地表径流流失风险较高,通过多途径影响水环境,除了地表径流外,施肥后期通过大气、土壤、地下水途径进入水环境,对水环境影响具有滞后性、长期性[32]。和氮不同,磷不易迁移,易于与土壤颗粒结合,导致农田土壤中磷赋存量从“耗竭态”转变为“蓄积态”,磷对水环境影响也存在“滞后效应”,主要原归因于土壤表层磷累积。根据笔者对上海郊区1 100 多个水质断面监测点位连续3 a 的大数据分析,发现河道总磷浓度与降雨强度密切相关(R2=0.72,P<0.01),但降雨量与河道氮浓度没有显著关系(P>0.05),汛期河道磷浓度的短期升高可能与农田土壤磷累积及化肥施用密切相关,但氮对水环境的影响途径更为复杂(通过地表径流、土壤淋溶以及干湿沉降等途径),并且河道氮浓度还与温度有关。

20 世纪80 年代至今,上海化肥施用结构进行了不断优化调整。在1979年之前,上海化肥施用较少,化肥以氮肥为主(占87%),磷、钾肥主要依靠有机肥补充;1980 年之后,实施了氮、磷配施以及多种养分配施,磷肥施用比例显著增加[33-34]。磷肥的施用造成农田土壤磷累积。笔者分析上海崇明区20世纪80年代至今的土壤数据,发现农田土壤有效磷呈现逐步累积趋势,但钾的增加并不明显(与钾易于流失有关)(图4)。磷累积可能是长期施用化肥地区的普遍现象,例如,泰国、菲律宾和马来西亚自20 世纪60 年代开展的绿色革命(即高产水稻品种推广、化肥农药的应用)至今,稻田土壤有效磷增加了743%(P<0.01),速效氮、速效钾仅增加12%和1%,磷累积尤为明显[35];常年施用化肥的太湖流域稻田有效磷也呈现盈余状态[36]。

图4 1983−2018年上海崇明区土壤速效钾(A)、速效磷(B)变化Fig.4 Changes of soil available K(A)and P(B)in Chongming District,Shanghai from 1983 to 2018

针对土壤磷累积,有研究提出了农田磷素管理限量标准,推荐土壤磷环境阈值(有效磷)为40 mg/kg,超过此值,进一步提高磷素水平会导致磷淋溶或径流损失风险激增[37]。在当前磷基本以复合肥形式施用,造成磷被动、过量投入到农田、土壤磷盈余的前提下,注重对磷投入总量的控制,具有更好的环境意义和可操作性。

2)秸秆综合利用与碳减排压力。上海稻秸秆年产量在80 余万t,占总秸秆量一半以上,其中大部分是直接还田。多年的还田也引发部分问题,包括过量还田存在诱发病虫害、影响出苗率等。此外,秸秆还田虽然有利于土壤有机质积累,是土壤碳库富集的过程,具有非常可观的温室气体减排效益,但由于水田种植的厌氧环境会促进CH4排放,由此增加的温室效应高于固碳效应[38]。因此,秸秆合理还田是水稻田固碳减排的关键,开发消纳能力强、减排潜力大、经济可行的秸秆离田利用方式,加大水稻田秸秆离田利用率,对于促进碳减排具有显著意义。秸秆离田利用存在2 个重要的难点,一是经济性上,秸秆本身密度小、体积大,加之上海秸秆资源规模有限、分布分散,收储运成本高,规模效应不明显,据相关项目实施数据,秸秆的最优利用半径仅50 km;二是秸秆处理的收入依赖补贴,模式单一,市场化机制尚未充分发挥作用,导致缺乏可持续的、高值化利用技术途径[39]。

3.3 自身“造血”能力不足

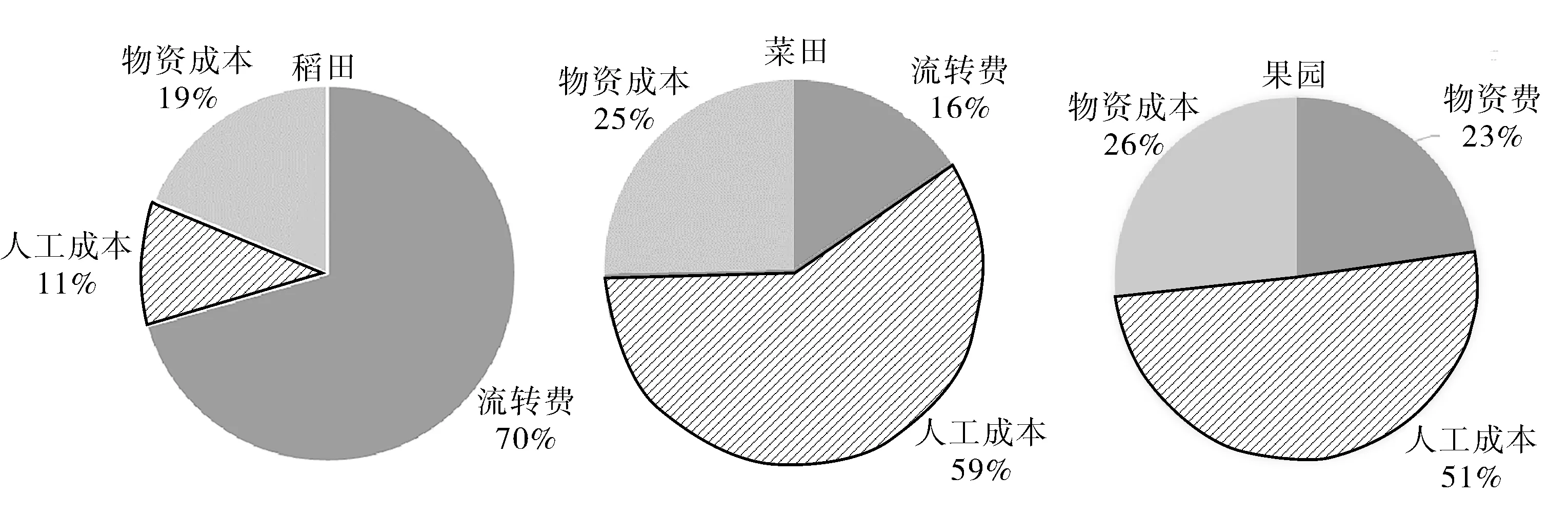

目前,上海水稻生产效益不高,主要依靠财政补贴。根据对水稻、蔬菜和水果的种植成本投入调查发现,种植蔬菜的耕地租金价格最高,平均年租金为1 522 元/667 m2,其次为果园,平均年租金为1 286 元/667 m2,种植粮食的耕地租金年均价为1 252 元/667 m2[40]。然而,常规粳稻谷约3 元/kg,优质粳稻约为4元/kg,一般稻田产值仅为1 500~1 800元/667 m2。根据调查,上海水稻生产投入成本结构中,流转费就占了70%左右(图5),水稻生产总成本约为1 700 元/667 m2,由于采取单季稻生产,稻田产出仅仅为水稻,导致基本没有盈利空间,产出、投入比例很难突破1∶1;但若种植蔬菜或水果,虽然人工成本和物资成本较多,导致土地流转成本仅16%和23%(图5),但收益往往更高,产出、投入比(1.5~2.0)∶1(视管理水平和价格波动)。由于水稻种植自身盈利空间不足,具有“低投入、低产出”的特征,造成农民对单纯种植水稻意愿不大,仅仅通过财政的补贴维持种植的“非粮化”,究其深层原因,可能是由于上海的农业不是市场选择的,而是自上而下行政体系的一部分,导致上海农业生产从经济上并不合算[41]。

图5 典型种植模式下水稻生产与蔬菜、水果生产的投入组成比较Fig.5 Comparison of input composition of rice production,vegetable and fruit production under typical cropping patterns

4 稻田耕作制度绿色发展的对策

4.1 树立底线意识,稳定粮食产量

1)严守耕地红线,挖掘面积增长潜力。城市化发展的趋势必然导致城镇建设用地的扩张和耕地的占用,必须坚决遏制耕地占用现象,协调好城市发展需求与生态空间需求对耕地占用的压力,严格落实耕地保护政策。目前,上海正科学划定耕地保护空间,锚定保护目标与规划格局,梯次划定“永久基本农田-永久基本农田储备区-规划保护耕地”,共同构成市域耕地保护空间,并以全域土地综合整治为基础,划定土地整备引导区[31]。在耕地增量空间挖掘方面,上海的城市开发边界外低效建设用地规模较大,用地布局和结构仍需调整优化,通过推进低效建设用地复垦,是实现城市“逆生长”、创新都市化地区耕地机制的有益尝试[42]。此外,上海滨海地区具有一定的盐碱地分布,可将滨海盐碱地进行改良,作为上海耕地的后备来源。

2)创新种质资源,优化稻田耕作制度。加快培育效益高、食味优、环境友好的水稻新品种。例如,近年来上海培育的特早熟节水抗旱稻品种,不但广受市场欢迎,而且生育期较常规水稻缩短近2 个月,在8月收获后可继续种植一茬玉米或蔬菜等,大大提高了稻田综合生产力。此外,特早熟节水抗旱稻施肥期集中在4−5 月份,避开了汛期(6−8 月)面源污染物流失高风险期,加上其需水量少、生育期短,甲烷排放潜力较低,能够为绿色高效的稻田耕作制度构建提供基础。

适度恢复“麦(经济作物)-稻”轮作制度。近年来,减少小麦种植的主要驱动力是包括化肥“零增长”目标在内的环境资源压力,虽然冬季种植小麦增加了肥料投入,但冬季降雨量小,进入水环境的量少,并且小麦种植温室气体排放潜力低,因此,将优化冬季稻田种植制度作为保障粮食安全与市民“菜篮子”的战略空间,在推广优质水稻新品种的基础上,考虑适度恢复“麦(经济作物)-稻”轮作制度,实现“麦(经济作物)-稻”“绿-稻”“深翻-稻”交替轮作。

4.2 创新和集成绿色栽培技术体系,提升稻田湿地生态功能

1)减“源”增“汇”,开展面源污染防控。稻田既是面源污染的“源”也是“汇”,从顶层设计出发,系统设计面源污染防控路径,将“减源”与“增汇”有机结合,探索将水稻栽培与面源污染防控充分融合的河网平原地区面源防控模式。主要包括:

一是在源头防控方面,从“控制化肥、农药总量”,向“提高化肥、农药利用率”转变。随着化肥、农药零增长战略的实施,化肥、农药再减量空间有限,因此,源头防控的关键措施要从提高肥料、农药利用率着手。在技术层面,针对农机与农艺融合不紧密的问题,进一步推广侧深施肥技术应用,加大有机肥机械化施用水平,开展播喷除草剂一体化等技术应用,并加大缓释肥、绿色农药等的推广以及抗旱稻品种结合旱直播节水栽培技术应用力度,通过减少水分输入控制面源污染排放;在管理上,针对区域稻田土壤养分特征,分区、分类制定土壤有效磷流失风险限值,在此基础上优化、调整复合肥施用类型,对氮、磷分开考核。

二是在面源污染治理方面,基于基本农田建设,开展面源污染防控。由于河网平原地区土地空间有限,土地利用高度破碎化,虽然利用坑塘系统可以有效控制面源污染物排放,但受制于成本、土地空间等因素,目前仍然难以推广应用。因此,源头防控仍然是面源污染防控最有效的手段,通过提高田埂高度、优化水肥管理等措施,可以大大降低面源污染排放量[43]。建议从基本农田建设角度出发,将面源污染防控相关要求、标准融入农田基本建设,结合近年来上海市制定的农业数字化转型、数字化无人农场战略,以灌溉区(面积为30~50 hm2)为单元,开展灌区尺度水分的精准管理,发挥稻田增“汇”、减“源”的作用。对于有条件的区域(例如圩区内“圩中圩”等地形低洼且相对封闭区域),通过水系循环设计,实现“零”污染排放;适当开展排水沟渠等的生态化改造,将排水沟渠作为农田边界景观的一部分,实现净化排水、增加稻田生态系统多样性的功能[44]。

2)减“污”降“碳”,提升土壤健康度。完善秸秆综合利用模式,逐步降低稻田碳排放。实现秸秆机械化还田与离田利用双措并举,以秸秆还田托底,在提高秸秆还田工作质量基础上,逐步适当提高秸秆离田利用比例,从秸秆收储、利用等环节,优先鼓励秸秆离田利用,支持基料化、饲料化、燃料化等秸秆产业化利用模式,以镇、村为单位形成集中收集、利用秸秆加工有机肥的示范基地,支持引导农业企业、专业合作社、种植大户发展以秸秆为基料的食用菌生产,并提升水稻基肥中有机肥比例,打通循环农业的关键堵点。

优化绿肥种植模式,提升土壤健康度,做到藏粮于地。由于绿肥经济价值低,绿肥虽然能够培肥土壤,但不能直接产生经济收入,农民普遍不愿意种植,导致绿肥种植效果较差,部分绿肥种植流于形式。因此,建议加快培育出集土壤改良、经济和生态效益于一体的新型绿肥植物品种,创新兼顾绿肥、蔬菜、饲料和赏花的绿肥种植模式与技术,提升种植绿肥的积极性[15]。

4.3 打造稻米品牌,实现生态产品价值

要实现稻田绿色生产的生态产品价值,除了通过财政转移等途径外,可以通过品牌效应,将生态产品价值转化为经济效益。公共品牌的建设,是品牌效益实现的重要途径[45],是实现生产者利益需求(提高效率、降低成本)、政府对农业生产外部性(生态安全、粮食安全)需求、以及市场需求(寻找优质农产品,降低交易成本)三者有机结合的“最大公约数”。

在品牌建设过程中,生产主体(家庭农场、合作社)面临的关键问题是如何优化组织形式,解决“小个体”如何面对“大市场”的问题。上海是我国家庭农场起步较早的地方,家庭农场已经成为水稻种植的重要主体。然而,和美国动辄几百公顷的“大而粗放”的家庭农场相比,上海的家庭农场特色是“小而精致”,以上海松江的家庭农场为例,其平均规模在10 hm2以下[46]。研究表明,家庭农场经营规模与生产效率呈倒“U”关系,要防止盲目扩大土地经营规模造成的生产效率的下降[47]。对于土地高度破碎化、人多地少、长期以来依靠精耕细作的江南地区,在品牌创建过程中尤其需要从生产到加工到销售的“纵向”一体化,注重产业链的延伸,为品牌化生产提供基础,而不仅是“横向”一体化做强大米产业(即规模效应)[48]。

政府要在公共品牌的建设过程中发挥“主角”作用,其主要作用体现在2 个层面,一是促进粮食生产主体(种粮大户、家庭农场等)自身的生产效率以及对接市场能力,即鼓励家庭农场(农户)+龙头企业(合作社)等合作形式,在生产主体之间横向的合作基础上,加强“纵向”的加工与销售整合能力,依托龙头企业(合作社),实现“纵向”的规模化,为品牌的创建、管理提供基础;二是通过农业农村主管部门、农业技术推广部门及其他联合组织,成立公共品牌管理机构,制定公共品牌的管理制度,将对环境保护的需求纳入品牌管理,在绿色认证的基础上,制定相关标准,建立并维护公共品牌,实现长效管理。

在产品销售方面,可以借鉴“地产地消”模式,形成稳定市场。上海是粮食的主销区,水稻的生产除了满足本地农户的口粮外,主要销售到市区。虽然市场上竞争产品众多,但上海地产大米也有口感软、上市早的优势,满足了市民的需求,具有自身的竞争优势。“地产地消”作为日本的舶来品,指按照本地消费者的需求进行生产,通过本地农产品的销售活动,给消费者和生产者交流的机会[49]。近年来,上海的早熟品种“国庆稻”“八月香”的生产以及新米评选等活动,已经具有“地产地消”理念。在此基础上,系统借鉴“地产地消”模式,根据上海消费特征,完善本地销售渠道,形成“地产地消”的常态化机制,对于地产大米的品牌溢价形成尤为重要。