大气颗粒物成分分析标准物质研究进展与思路

潘含江,顾铁新,刘 妹,杨 榕,赵 凯,顾 雪

中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,河北 廊坊 065000

引 言

近年来,大气污染已成为我国面临的重大环境问题,其中可吸入颗粒物是许多城市大气的首要污染物,对人体健康、环境、气候等具有严重危害,成为当下环境监测和科学研究的重要对象[1-2]。我国大气污染具有明显的区域性差异,大气颗粒物的物质组成和元素含量受区域内排放源、气象条件、地理环境等因素的影响而表现为不同的特征[3-5]。随着区域社会经济的快速发展,大气可吸入颗粒物污染呈现出明显的区域性和复合型特征[6-8]。根据国务院《大气污染防治行动计划》和国家《生态环境监测网络建设方案》的总体部署,生态环境部于2016年启动了“大气颗粒物组分及光化学监测网”的建设,使我国环境空气监测从单纯的质量浓度监测向化学成分监测推进[9]。2018年新修订的《大气污染防治法》专设一章,明确由国家建立重点区域大气污染联防联控机制,统筹协调重点区域内大气污染防治工作;同时新法加大了对大气环境违法行为的处罚力度,规定了大量具体且有针对性的措施和相应的处罚责任。重点区域防控措施的制定和违法行为的界定与裁决,都需要准确的大气颗粒物成分分析数据作为依据。

大气颗粒物形成机理复杂、物质来源多样、浓度水平低,因此准确测定颗粒物的化学组成难度大、技术要求高[10-11]。标准物质作为“化学砝码”,是化学分析过程中量值传递的载体,对于确保测量结果的一致和溯源性具有重要意义,也是监控分析质量、评定分析方法的重要物质基础。为得到准确的分析结果,就要求标准物质与被测样品的基体性质总体相似,因此分析不同类型的大气颗粒物样品时就需要与之基体类型相近的标准物质进行量值溯源及质量监控。我国大气颗粒物相关标准物质研究虽然起步较早,但是发展缓慢,与欧美等发达国家存在较大差距。本文在对国内外大气颗粒物相关标准物质研究进展简要概述分析基础上,探索大气颗粒物标准物质研究思路和方法,为今后相关研究提供借鉴。

1 国外大气颗粒物标准物质研制技术

1.1 国外大气颗粒物标准物质来源及样品采集技术

20世纪70年代,欧美及日本等发达国家开始了大气颗粒物相关标准物质的研制工作,经过40多年的发展,已研制了46种相关标准物质,研制机构有美国国家标准与技术研究院(NIST)、欧盟标准物质与测量研究院(IRMM)和钢铁标准化委员会(ECISS)、日本国立环境研究所(NIES)和国家计量院(NMIJ)、瑞典金属研究院(SIMR)、法国国家计量与测试实验室(LNE)、加拿大矿物和能源技术中心(CANMET)、波兰核化学与技术研究所(INCT)等,其中NIST研制的大气颗粒物相关标准物质数量最多、类型最全面[13][图1(a)]。

大气颗粒物浓度低、来源复杂,物质组成与含量往往具有季节性和区域性变化特征,因此选择并采集有代表性的候选物样品是研制大气颗粒物标准物质的关键。目前,国外已有的相关标准物质类型主要有城市大气颗粒物(气溶胶)、道路灰尘、室内灰尘,以及代表特定来源的煤飞灰、垃圾焚烧飞灰、工业飞灰、柴油颗粒物、机动车尾气颗粒物、电焊烟尘和沙漠粉尘等[图1(b)]。候选物样品采集方式主要有以下4种:(1)利用专门设计的大型袋式集尘器采集大气颗粒物,该方法样品采集周期较长,如美国NIST的SRM 1648a候选物采样时间一年以上[14];(2)利用真空吸尘器采集大型建筑物及隧道内通风管过滤器上的颗粒物,道路和室内降尘,火电厂、垃圾焚烧厂、钢铁及有色金属冶炼工厂静电除尘器上的飞灰,其代表的是已沉降或截留的大气颗粒物[12]。日本NIES的编号CRM 28样品采集于北京市中心一座建筑物内中央通风系统的过滤器上,为了保证样品代表性,从1996年到2005年进行了为期10年的采样,最终获得了2 kg成品标准物质[15]。该类标准物质候选物来源相对单一,具有一定的区域限制;(3)利用高通量主动采样器,将大气颗粒物直接采集于滤膜上,该方法采集效率低,难以批量生产[16];(4)从表层土壤中分离出代表大气颗粒物的超细物质,如NIES的编号CRM 30,从外蒙古戈壁沙漠地区采集了1 200 kg表层土(0~5 cm),通过分级筛选出约2 kg的超细颗粒(<10 μm),代表了沙漠来源的大气颗粒物[17]。

图1 国外大气颗粒物标准物质统计情况

1.2 国外大气颗粒物标准物质制备技术

国外现有大气颗粒物标准物质制备技术主要可分为以下3种:

(1)固体粉末状标准物质,这是目前最主要的类型,制备基本流程是将候选物样品粗筛、细磨分级、混匀和分装,其中细磨分级是关键环节,气流粉碎技术是常用的方法,如IRMM的ECRM CZ120[18]。该类标准物质优点是制备工艺和流程较为成熟,可以实现大批量样品的制备,样品的均匀性易于控制,应用范围也更加广泛。但是粉末状标准物质与实际采集于滤膜上的颗粒物样品形态不完全相同,不能完全代表实际滤膜样品的前处理过程和基体成分[19]。

(2)载有颗粒物的滤膜标准物质,这与实际采集的大气颗粒物样品状态最为接近,如NIST的SRM 2783和8785。但是其制备技术要求高,工艺尚未成熟,标准物质的数量也较少。前人对该类标准物质的制备方法做了许多尝试,Sysalová等[20]利用高通量大气颗粒物采集器在户外直接将空气中的颗粒物捕集至大滤膜上,将大滤膜切割成若干小滤膜作为标准物质。但是分析结果表明,同一时间和地点(相距3米)采集的2张大滤膜上颗粒物的元素含量能相差2到3倍,表明该制备方法重现性差,再加上制备效率低,故不适用于大气颗粒物标准物质的研制。相对于户外直接采样法,在实验室内人工将大气颗粒物载入滤膜的方法能够更好地控制制备过程,目前已成功用于标准物质的制备,具体又可分为湿法和干法两种:湿法是在水等液体介质中加入预处理的颗粒物粉末,充分搅拌和平衡后形成一定浓度的悬浊液,取一定体积的悬浊液通过抽滤设备,使其中的颗粒物均匀附着在滤膜上,最后将滤膜干燥后保存。该方法需要将颗粒物分散在水中,从而改变了颗粒物的水溶性化学组分,造成膜上颗粒物的组分含量和基质与真实大气颗粒物存在差异[21]。干法是把预处理的大气颗粒物以固体粉末形式载入滤膜上,能够最大限度保证颗粒物的真实特性,如LNE的SL-MR-2-PSF-01标准物质,用玛瑙研磨棒将预处理的细颗粒物按压进滤膜纤维中制得成品[22],但是该标准物质滤膜内部的均匀性还有待进一步验证。NIST的RM 8785,利用斯坦福国际研究院(SRI)的粉尘产生和收集系统,将已有的大气颗粒物标准物质SRM 1649a,通过音速气流分散、分级形成稳定的颗粒物悬浮气流后,在捕集器内将颗粒物批量载入滤膜上(一次可制备320张滤膜)[23],但是该方法制成的滤膜上载入的颗粒物重量变化范围很大(92~2 855 μg,平均1 064 μg),表明颗粒物在气流中的分布不够均匀和稳定。

(3)有机溶剂提取液标准物质,将预处理的颗粒物样品用有机溶剂连续提取,浓缩后封装于安瓿瓶中,如NIST的SRM 1975。这种标准物质应用范围有限,不能用于固体及滤膜样品前处理过程的质量控制[24]。

1.3 国外大气颗粒物标准物质特性量与定值分析技术

根据研制目的不同,国外大气颗粒物标准物质的特性量可分为无机元素和有机物组分两大类,数量从2种到80余种不等。无机元素组分主要包含Al,Ba,C,Ca,Fe,K,Mg,Na和Si等代表基体的主要成分,As,Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Mn,Ni,Pb,Sb,W和Zn等重金属元素,F,Cl和Br等卤族元素,以及稀土(REE)、铂族元素(PGE)等其他微量元素。也有标准物质对元素价态和赋存状态进行了定值,如IRMM的BCR 545对样品中的六价铬和总铬分别进行了定值[25],NIST的RM 8785给出了样品中总碳、元素碳和有机碳的参考值[23]。有机物组分主要有多环芳烃(PAHs)、硝基多环芳烃(Nitro-PAHs)、多氯联苯(PCBs)、二噁英(PCDD/Fs)、有机氯农药(OCPs)及多溴联苯醚(PBDEs)等持久性有机污染物(POPs),如NIST的SRM 2585给出了4种OCPs、15种PBDEs、30种PCBs和33种PAHs的特性量值[26]。也有少量大气颗粒物标准物质对无机元素和有机组分都进行了定值,如NIST的SRM 1648a特性量包括25种无机元素、21种PAHs和7种PCBs,具有较强的实用性。

定值模式选择上,美国NIST主要为单一实验室采用一种基准测量方法或两种及以上不同原理、可证明准确的测量方法对大气颗粒物标准物质进行定值,而欧盟、日本、加拿大等国家均采用多家实验室联合定值的方式,协作定值实验室从8家到63家不等。无机元素的定值分析方法较多,除了采用同位素稀释质谱法(ID-MS)、重量法(GR)、容量法(VOL)等基准方法外,实验室还会采用中子活化法(INAA)、等离子体质谱法(ICP-MS)、等离子体发射光谱法(ICP-OES)、原子吸收光谱法(AAS)、X射线荧光光谱法(XRF)等多原理的方法进行相互验证,其中XRF对于Al,Ca,Fe,Mg,Na,P,Si和Ti等主次组分具有较高的检测精度,而OES和AAS更多用于As,Cd,Cr,Cu,Hg,Pb和Zn等痕量元素的测定。有机污染物的定值分析以气相色谱-质谱法(GC/MS)为主,水溶性离子的定值分析主要采用离子色谱法(IC),碳组分采用热光反射法(TOR)、热光透射法(TOT)进行定值分析(表1)[27-29]。

表1 国外大气颗粒物标准物质特性量及主要定值分析方法

粒度是表征大气颗粒物标准物质特性的重要指标,国外标准物质粒度变化范围较大,从<2.5 μm至<150 μm不等,比较具有代表性的大气颗粒物标准物质的粒度通常<10 μm[27],如NIST的SRM 2786(<4 μm),SRM 2787(<10 μm),NIES的CRM 30(<10 μm)。

2 我国大气颗粒物标准物质研究现状及存在问题

2.1 我国大气颗粒物标准物质现状

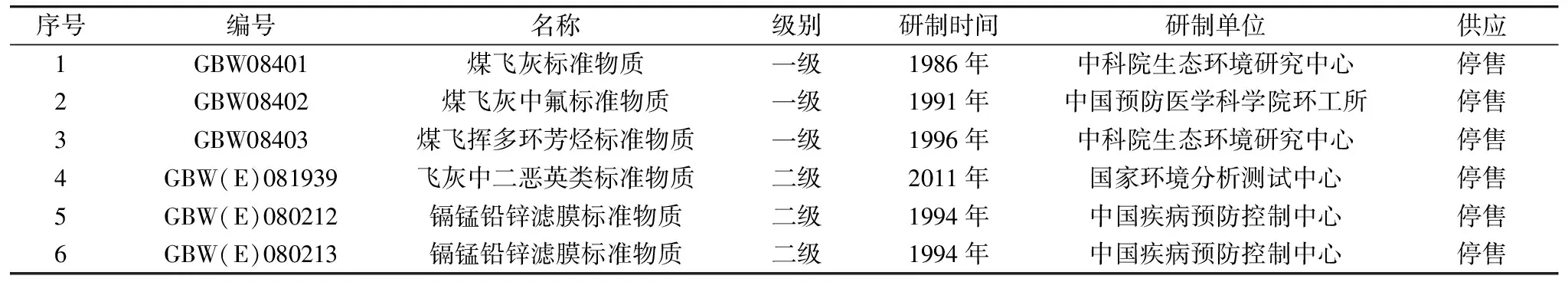

我国大气颗粒物标准物质研制起步较早,可追溯到20世纪80年代,但是发展缓慢,目前与欧美等发达国家存在较大差距。经国家标准物质资源共享平台查询,我国只有6种相似的标准物质,包括3种煤飞灰、1种飞灰、2种模拟滤膜标准物质,多数是在20世纪80、90年代研制的,目前均已停售(表2),国内大气颗粒物标准物质已无实物供应,处于空白状态。

表2 我国大气颗粒物相关标准物质汇总表

1986年,中科院生态环境研究中心成功研制煤飞灰成分分析标准物质(GBW08401),对As,Be,Cd,Co,Cu,Fe,Mn,Pb,Se,V和Zn等11种元素进行了定值,成为我国第一个颗粒物标准物质。1990年,中国预防医学科学院环工所联合国家标准物质研究中心共同研制了煤飞灰中氟成分分析标准物质(GBW08402)。1996年,中科院生态环境研究中心研制了煤飞灰多环芳烃标准物质(GBW08403),其特性量包含菲、蒽、荧蒽、芘和苯并(a)芘等5种多环芳烃。2011年,国家环境分析测试中心研制了飞灰中二噁英类标准物质(GBW(E)081939),对其中18种二噁英类组分进行了定值。除了上述4种固体粉末形态的标准物质,中国疾病预防控制中心于1994年研制了高低含量的2种镉锰铅锌滤膜标准物质(GBW(E)080212,GBW(E)080213),用于车间空气质量检测,其制备方法为用高纯或光谱纯的硝酸铅、二氧化锰、氧化锌、氯化镉配制成高含量和低含量两组标加溶液,然后用微量加样器往滤膜上滴加一定体积的标加溶液,滤膜红外灯下烘干后保存,虽然其基体并非大气颗粒物,但为我国滤膜标准物质的研制奠定了一定的基础[30]。

2.2 我国大气颗粒物标准物质存在问题

近年来,随着国家和公众对空气质量的日益关注,我国对大气颗粒物化学组分样品分析的需求也与日俱增。虽然我国一些实验室的仪器设备已达国际先进水平,分析方法和质量体系也取得了长足的发展,每年产出大量的数据和研究成果。但是由于我国大气颗粒物标准物质较少,具有代表性的城市大气颗粒物标准物质更是处于空白状态,经常只能以溶液标准物质来代替,没有颗粒态的质控样品进行同步分析,难以消除前处理及基体效应带来的误差,不能满足全流程质控的目标[31],而且由于溯源性的不足,国内大气颗粒物成分分析数据常常得不到国外同行认可。

当前,我国大气颗粒物标准物质研制技术水平总体较低,颗粒物的收集、超细样品的混匀和防飘散、滤膜样品的制备和均匀性、痕量有机物的准确定量分析等技术问题有待攻克[19]。其中,具有区域代表性大气颗粒物候选物的选择与采集,既要适用于被测样品的基体特征,又能较易于获得以满足标准物质持续供应的需求,目前尚未有可行的解决方案,是阻碍我国大气颗粒物标准物质发展的主要因素,导致我国大气颗粒物标准物质处于基本依赖进口的不利局面。一方面,国外标准物质获取成本高,如美国NIST和欧盟IRMM标准物质价格一般是国内相同类型的10倍以上,购置应用代价高昂;另一方面,国外标准物质也存在适用性的问题,如基体类型、粒度大小、特性量组分和含量不能很好地匹配我国大气颗粒物样品分析的要求,影响数据质量及其后续研究结果。

3 大气颗粒物标准物质研制思路

3.1 基本思路

大气颗粒物标准物质的研制应以国家重大需求为导向,从标准物质的代表性和实用性角度出发,探索切实可行的研究方案。由于我国幅员辽阔,气候和地理条件多样,不同区域间大气颗粒物基体组成和元素含量差别较大[31-32],且同一区域内往往还存在季节性差异,如京津冀地区颗粒物主要由水溶性无机盐、碳组分和矿物质组成,且夏季水溶性无机盐浓度明显高于冬季,而冬季碳组分高于夏季,地壳源元素和重金属元素分别在春季和冬季最高;长三角地区中二次硝酸和二次硫酸的占比最大,其次是生物质燃烧源、燃料燃烧源、土壤地壳源和海洋源等。因此需根据大型城市群及重点防控区域大气颗粒物基体和含量等特征,研制区域性的系列标准物质,才能有效发挥标准物质的作用。如何能够大量且持续获得具有代表性的候选物样品,是制约大气颗粒物标准物质发展的重要因素,直接采集法效率低、周期长、代表性不足,可以依据大气可吸入颗粒物质组成和来源解析成果为理论基础,在研究区采集各种主要来源物质,根据基体和含量特征要求,通过组合制备的方法,获得一系列的目标含量的候选物样品,这是一种尚未有类似报道的创新方法。由于载有颗粒物的滤膜标准物质制备难度大,特别是样品不易均匀且难以量产,可以先考虑技术较为成熟的固体粉末状物标准物质,采用气流粉碎、行星球磨等超细粉碎技术,将样品细碎到10 μm以下。定值特性量方面,可以先选择分析技术成熟可靠、较易稳定的无机元素、水溶性离子等组分进行定值分析测试。

3.2 技术路线

研制具有实用性的大气颗粒物国家级标准物质,需要遵循 “一级标准物质技术规范(JJG 1006—1994)”、“标准物质定值的通用原则及统计学原理JJF 1343—2012”和“标准物质计量溯源性建立、评估与表达计量技术规范(JJF 1854—2020)”等国家计量技术规范,并应用创新思维指导及开展研究工作。建议技术路线及要点如下:

(1)大气颗粒物标准物质候选物的采选。选择和采集适宜的基体类型和组分含量的候选物样品,是研制大气颗粒物标准物质的关键。一方面候选物样品要有足够的代表性,以保证标准物质具有更好的应用效果;另一方面样品获取要相对容易,才能保证标准物质大量的持续供应。根据前人研究得出的大气颗粒物来源及其化学组成特征,通过采集不同来源的大气颗粒物源头物质作为候选物,以适当比例进行组合,获得基体类型和组分含量与研究区大气颗粒物相近的样品。

(2)样品加工制备与包装储存。样品加工制备方案直接影响标准物质均匀性,而包装保存条件决定了标准物质的稳定性。大气颗粒物属于超细标准物质,该类样品主要采用气流粉碎和超高速行星球磨等技术进行超细粉碎,样品粒度最小能到1.5 μm[33],能够满足大气颗粒物标准物质制备要求。另外,大气颗粒物样品中元素含量普遍较低,需要谨慎选择加工器具,防止候选物样品在加工制备过程中受到污染。

(3)均匀性研究。均匀性是用来描述标准物质特性空间分布特征的重要且必备的基本特性。均匀性研究包括瓶内均匀性、瓶间均匀性、最小取样量等内容。大气颗粒物样品粒度小,取样量一般为mg级别,因此均匀性检验测试方法也与传统标准物质有所不同,可采用INAA、μ-PIXE扫描、高精度XRF、电子探针等分析技术,最小取样量可达1.3 mg[17, 27]。

(4)稳定性研究。稳定性是标准物质的必需具备的另一基本属性,用于描述标准物质的特性量值随时间变化的性质。稳定性研究包括短期和长期稳定性监测两个环节,短期稳定性是指样品在运输过程或者是短时间内在极端条件下储存时,各特性量值的变化情况;长期稳定性评估样品在长期储存条件下特性量值是否存在趋势性变化,进而确定标准物质的有效期限。

(5)定值测试。标准物质特性量的值是依据准确可靠分析测试求得的,定值测试是标准物质量值溯源和不确定度估算的主要依据,是标准物质研制的核心内容。对于基体类标准物质一般采用多家实验室联合定值的方式,选择国内权威实验室,运用已被证明可靠的分析方法,对样品特性量值进行准确的测定。

定值测试选用准确度高、溯源链清晰、基体效应低和干扰少的多元素配套分析方法,优先采用基准方法和国际公认的标准方法,如同位素稀释质谱法(ID-MS)、中子活化法(INAA)、重量法(GR)等,同一组分采用不同原理的样品前处理和测量方法,相互验证分析数据的可靠性。

(6)不确定度评定。不确定度是评价标准物质研制水平的重要指标,合理评定不确定度对标准物质研究者和使用者都十分重要。标准物质的不确定度主要由样品不均匀性、不稳定性以及定值测试引入的不确定度3部分组成。在研制过程中,需要对均匀性检验、稳定性检验和定值测试过程进行严格的监控,并对其带入的不确定度分别进行评定,最后合成并扩展为标准物质特性量值的不确定度。

4 结 论

随着大气颗粒物污染问题日益受到重视,国内外的相关研究逐步深入,对于大气颗粒物的化学组分分析项目及其数据质量也提出了更高的要求。然而目前我国相关标准物质严重匮乏,远远不能满足需求。因此面向国家大气污染监测治理的重大需求,尽快填补我国固体粉末类大气颗粒物成分分析标准物质的空白,可以提高大气颗粒物分析数据的质量、推动分析方法技术进步,为大气污染监测和防治提供技术支撑。同时通过不断的研究探索实践,为开发更多样品类型(如装载滤膜类)和特性量(如有机污染物)的系列标准物质的研制积累技术经验,提升我国大气颗粒物标准物质研制的自主创新能力。